被岁月隐匿的味道

2018-03-30傅裕

傅裕

抗战时期随着国民政府迁都重庆,重庆的餐饮业迎来了一次飞速发展的机会。当时,全国政治、经济中心转移重庆,大量移民和各路资本迅速在此聚集。随之而来的各地风味餐馆纷纷在渝开张,主营川、粤、江苏味等各种菜式的餐馆分外耀眼,而本地的传统美食也在这次移民浪潮的洗礼下焕然一新。

大后方荟萃南北风味

民国时期的冠生园,是重庆首屈一指的餐饮企业,其经营业务涵盖中餐、西餐以及小吃。冠生园的全称是冠生园食品公司,总店在昆明,重庆为其分店,亦称支店。冠生园在民国时期的生活类指南中登记的地址是民权路11号。

冠生园主营粤菜,在渝城以味美价高著称。1941年冠生园每客饭1.8元,菜品价格由1.8元至30余元不等,彼时的物价,青菜是1角1斤,因此这一时期的冠生园算是名副其实的高档消费场所。

1943年位于道门口和关庙街的冠生园中餐分店相继开张。除了中餐馆外,冠生园还有西餐厅,并专门设有西餐部负责具体运营,其西餐厅位于林森路13号。和中餐馆不同的是,西餐厅的菜品价目由当天的物价而定,因此每日价格不同。

作为一家实力雄厚的跨地区连锁企业,冠生园不时在杂志上刊登广告招揽顾客。在1940年、1941年和1943年的《重庆指南》上都有冠生园的广告,其上写的经营品种涉及“饼干糖果、西点面包、旅行食物、各地土产”,可见其经营种类之广,规模之大。

暇娱楼是一家以经营江苏味菜肴为主的大型中餐馆,其店名非常古雅,在李书敏、王群生所编的《巴渝食趣》一书中有提及。暇娱楼最早位于城中状元桥,1935年从重庆八省公益协进会租来原三忠祠名下的一块宅基地,自行修建了两层洋楼作为餐馆对外营业。

暇娱楼为江苏人所营,专事江苏味饭食。抗战时期,这里也成为江苏籍宜兴同乡在重庆的聚会之所。1940年除夕夜,江苏宜兴旅渝同乡会在此成立,但是数月后,暇娱楼将房屋转手给了久裕钱庄与和济钱庄,餐馆迁至林森路40号。

除了粤味、江苏味等地方风味餐馆,民国时期重庆依然有为数不少的川味餐馆,代表性的有久华源、国泰饭店、一心饭店、小洞天和凯歌归等。

其中凯歌归这个名字非常特别,老板李岳阳是与国民革命军胡宗南资历相当的黄埔军校一期学生。由于军旅背景,李岳阳虽投身商海却依然心系家国命运,将餐厅取名“凯歌归”寓意抗战胜利,军队凯旋而归。

凯歌归自开业以来以承接宴席为主,生意兴隆,宾客不断。在重庆市工务局的一份报告中描述其为“本市著名中餐馆之一,常有订婚结婚盛典,宾客朝夕拥挤”,足见其兴旺。

凯歌归虽为中餐馆,但依然在一楼厅堂设置有西餐部,经营咖啡、甜点,为此还受到社会局的处理,指其非常时期违反禁令出售咖啡。

市井烟火里的小吃情景

九园包子在民国时期就已誉满全城,是为数不多的经营至今的餐馆。现在的九园位于上清寺中山四路,主营包子,兼营本地传统小吃,包子有酱肉、鲜肉、素菜、芝麻糖4种口味。

最初九园只是便餐馆,规模不大,以经营简餐、小吃为主,位置不在上清寺,而是位于城中关庙街。在1933年的《重庆指南》中,“九园”的餐馆名称后专门注明了“面”。时隔6年之后的1939年,《重庆指南》将“九园”后面的特别备注改为了“包子”二字,可见在当时,九园餐馆就以擅长做包子出名。

人们在九园包子铺冒着热气的蒸笼前排起了长长的队伍,惹得附近的摊贩纷纷效仿。有的效仿其制作包子的手艺,有的效仿其名字。

1939年在九园附近就有一家叫做“十园”的小吃铺开张,经营者想借用九园的盛名引起注意,但是学得来名字,却学不来手艺,在一年之后的《重庆指南》中就不见了这家小吃铺的踪迹。九园包子能跨越半个多世纪,想来其制作手艺确有过人之处。

民国时期的豆花饭和现在一样,往往由便餐馆售卖,除了豆花,还有蒸菜、炒菜可供挑选。

豆花饭的特别之处在于调和,也就是豆花的蘸料。现今的豆花饭调和都不再收取费用,但在民国时期,豆花饭调和的价钱是单独计算的。在一份旅行指南中写有:豆花4分,调和1分,如需在调和中添加豆瓣、麻油以及咸菜,价格另算,通常为2至4分不等。也就是说在20世纪30年代的重庆吃一碗豆花,如果调料要加豆瓣、麻油以及咸菜,也只需花7分钱,再加上6至7分钱的饭,一餐吃下来不会超过2角,确为实惠之选。

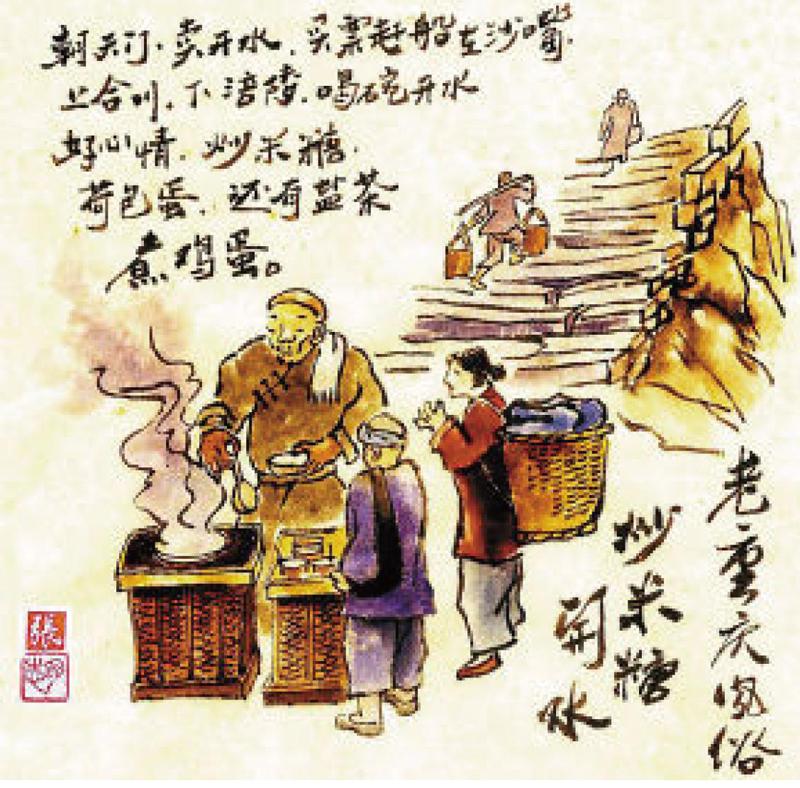

炒米糖开水作为传统小吃,其状像用开水泡发的米花糖,现今在许多老字号的酒楼依然可以吃到。民国时期,炒米糖开水是小贩挑担沿街叫卖的小吃,小贩将炒米糖块弄碎之后放入碗中,再用挑担中的暖壶开水冲调后即可食用。

抗战时期,作家张恨水在重庆生活多年,文中调侃冲调炒米糖的开水“水沸与否,天知之矣”,并评价其“糖殊不佳,亦复不甜,温水中不溶化其味可知也”。或许是水温影响了炒米糖的口感,使这道小吃在张恨水的印象中味不甚美。

油茶是具有浓郁地方特色的小吃,常见于街头巷尾。调制油茶,先在碗中放入几勺米糊、一把馓子,再加上油辣子海椒、花椒面、葱花、香菜、榨菜沫以及味精和盐进行搅匀,便是很多重庆人钟情的早点。

民国时期除了常规的油茶外,还有一种羊油茶,其特别之处在于米糊的用料是羊板油加面粉炒制的。羊油透过炒熟的面粉将鲜味带出,入口浓香四溢,但需热食,稍冷即膻味变浓就难以下咽。位于渝城陕西路的新记饭店每天早晨6点至8点出售羊油茶,同样位于陕西路的国泰饭店仅冬季早餐时段出售。

重庆人的早餐除了豆浆、油条、油茶外,还有汤圆。张恨水在书中记有“元宵店遍布重庆市”,这与抗战时期重庆涌入大量的下江人有关。江苏人在渝城开设的小吃餐馆只卖3类,馄饨、元宵和汤面,其软糯香甜的风味在重庆也颇受欢迎。

民国时期的餐馆招牌有的至今還在,像九园、小洞天等老字号,虽历经沉浮,却依然矗立在川流不息的路口。然而更多的餐馆繁华不复,甚至名字都已湮灭在岁月的长河中,再无人知晓。但重庆的饮食味道经过民国时期南北风味的大融合,早已变成兼容并蓄、博采众家之长的好口味。

(作者单位:重庆中国三峡博物馆)

编辑/杨洋