黄惠侦和她的T妈妈

2018-03-30郑莹

郑莹

将百无聊赖的生活继续下去的动力是谈恋爱,在黄惠侦看来,这也是母亲人生最大的课题。在外玩乐,她总比在家要快乐许多。母女一起生活了三十多年,仍然像房东与房客。黄惠侦对母亲最大的质疑是爱——她是否爱我?

黄惠侦

生于1978年,曾任台北市纪录片工会秘书长,现为自由影像工作者,关注移工、原住民、土地等议题。曾拍摄纪录短片《八东病房》《乌将要回家》《我和我的T妈妈》,纪录片《日常对话》2017年获柏林国际电影节泰迪熊奖最佳纪录片奖。

7岁那年,黄惠侦发现母亲爱的是女人。后来妹妹7岁的女儿问她:阿嬷(奶奶)是男人还是女人?母亲是牵亡阵红头法师,爱抽烟、打牌,还爱收集槟榔盒上的清凉美女图。她总是阳刚利落的装扮,背心短裤或短衬衣扎进系黑皮带的长裤里。短发下五官松懈,她少有表情,寡言。

将百无聊赖的生活继续下去的动力是谈恋爱,在黄惠侦看来,这也是母亲人生最大的課题。在外玩乐,她总比在家要快乐许多。寻常的某天清晨,母亲将丝瓜切成厚厚的半圆形,做好两荤一素后摆上碗筷,戴着摩托车帽出门了。她去土地公庙等人喝茶、聊天、打牌。傍晚她将回到房间独自坐着、躺着,打开收音机,让热闹声作伴。

母女一起生活了三十多年,仍然像房东与房客。外甥女那个问题的答案很长,黄惠侦用一部纪录片《日常对话》来回答,自1998年开始拍摄,素材攒了18年。

母亲与她的女人们

“你觉得这个世界上有了解你的人吗?”阿侦问。

“不知道。谁要了解我?”阿女苦笑。

“我和妹妹就想了解你,但你都不让我们了解。”

“赶快问,问完我要出去了。”阿女声音放轻缓,埋头,脸微红。

“你是从小就像个男生吗?”

月女是黄惠侦母亲的名字,熟识她的人叫她阿女。她骑机车,无照驾驶,收到罚单从不去交钱,也从没为选举投过一次票。她认为这些对生活根本没有帮助,最重要的是每天醒来有饭吃、有地住。

阿女1956年生于台湾云林北港的一个偏僻小农村,那儿尽是水稻和花生田。从小她就像个男生,常逃课偷挖农作物,跟聚落里所有孩子一起玩捉迷藏或跳房子。晚上他们捉老鼠,躲在稻草堆里,不然就跑到村子后面的坟墓玩。

逢年过节有亲戚朋友来家中阿女就爬到树上躲着,她怕生。当父亲发脾气又要打她,她也往树上爬,爬到父亲够不着的高度就坐在树干上等田里的母亲干完农活一起回家。

1970年代,14岁的阿女到台北纺纱工厂当学徒,那是台湾纺织业的兴盛时期。刚到城市,她常躲在棉被里哭,偷跑回家又会被劝回台北。往返多次,直到19岁认识第一个女友她才不老想着回去。工厂附近各个庙口免费的野台歌仔戏是女工们的消遣娱乐。阿女和第一任女友看戏时认识,她是台上扮相俊美的演员。

一年半左右的初恋结束后,阿女回老家投靠父母。迫于压力,也多少因为与前女友赌气,见前女友嫁人后,她也开始了一场婚姻。不久,阿女生下阿侦,丈夫不可指望,靠家里接济。两年后她生下第二个女儿。为养活孩子,阿女跳牵亡歌阵,唱念歌词口白、下腰劈腿翻筋斗,出阵当天可领现金救急。

牵亡歌阵是台湾一种几近消失的民俗丧葬阵头,有招魂、超度的法事形式,也有慰灵娱人及教化功能的小戏曲,兴盛于80年代,后来渐渐被视为落后的象征。如今做牵亡被视为比当工地工人更底层,在城市演出有被报警、被骂、被扔东西的危险。

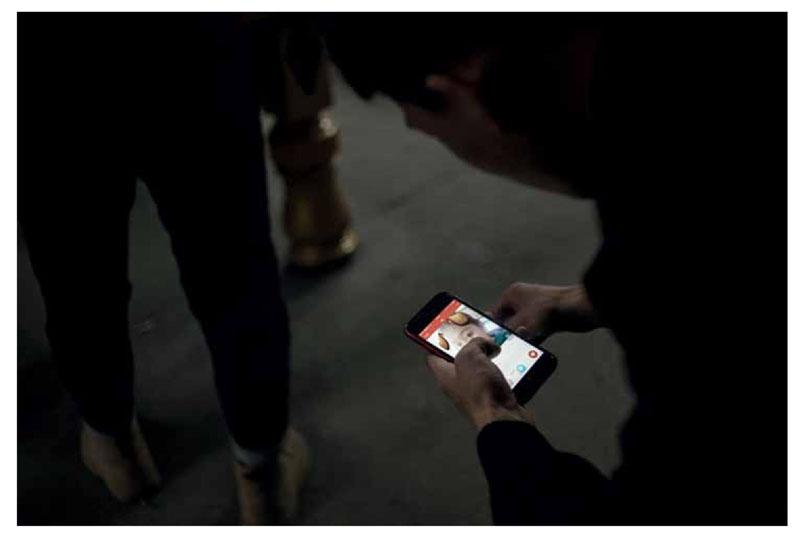

朋友眼中的阿女是个有趣的人,似乎只有开心的时候。以前的女友们谈起阿女有甜蜜也有苦涩。阿女常叫她们“宝贝”,“宝贝”有过十几个。她对女友温柔,爱黏人,常甜言蜜语,很少有人拒绝她的追求。在巷口吃饭,她会将咬了一半的腌黄瓜放进女友碗中。她还骑摩托车带女友看歌仔戏,送她们金饰。

阿女爱打牌且挥霍成性,在外常请朋友吃饭,还替女友还家中债务,以致负债累累。她向银行借二胎贷款,向互助会、地下钱庄借钱,而同做牵亡的其他人家早已有房、车、存款,这行收入并不低。

用一位女友的话说,阿女“不爱江山爱美人”。她还说那时两人讲好要一起打拼买房子,后来就被阿女败光了。她仍又爱又恨。还有位女友信基督教,有些人将基督教义解读成反对同志,问她如何调适个中矛盾。她说,跳过那个部分不要听就好。

阿女向这些女人编造了自己的过去:婚后一礼拜就离了婚,两个孩子是领养的。

“他”

“为什么怕被知道你结婚后被家暴,不怕人家知道你喜欢女生?”阿侦问。

“又不是只有我这样,以前就有很多人……问过怎样才能离婚,但觉得那样很丢脸。”阿女说。

“让人知道被家暴很丢脸?”

“是啊。为什么长到那么大还要被人家打?”

阿女教年幼的女儿叫父亲“死没人哭”。当面她们只敢称父亲“他”——一个不能被叫名字的“破坏成分”。她们从不谈论他,只希望这个人永远不回家。

“他”的名字是阿源,长阿女五岁。阿女与阿源第一次见面时长辈们都在,下回见面就成了夫妻。阿女形容阿源好吃懒做。阿侦记忆里的他黝黑、矮胖,圆脸上挂着浓眉大眼和塌鼻梁,常年理着五分头,脸带油光和胡碴,身上混杂汗水、油垢、尘土、酒气、槟榔、香烟、油漆的味道,“让人想别过头去。”

婚后没多久,阿女就向阿源宣告:我是不可能会爱你的,有一天我会走掉。即便如此,她仍随当油漆工的阿源四处刷油漆,努力组织家庭。但阿源将当日领的薪水全挥洒在赌场和烟酒摊上,动不动对阿女拳脚相加。

被打时阿女总不吭一声,静默更激怒了阿源。没人知道阿源是否察觉到妻子是同志。

忍受了十年,在一个夏日午后,阿女翻出藏在家中各处的几千元和身份证,在楼下随手招停一辆计程车,带着女儿逃离了家。此后阿源三天两头问做牵亡的朋友是否知道她们母女的去处,他眼里布满红血丝,总随身携带用报纸包住的尖刀。

离家后两三年,阿侦见过父亲一次。她随一牵亡歌团工作,一次出阵,铁皮棚架搭在四周都有铁丝网的篮球场内,她去棚外烧金纸,看着火光出神。抬头,她见父亲在铁丝网外看着。他看上去既激动又疑惑,也许没能确定眼前化浓妆、穿演出服的女孩是离家的女儿。阿侦被吓得僵住,不知道怎么走回了棚里。

演出结束后她再看一眼,父亲已不见。在那之后的十多年里,阿侦再也没见过父亲,直到被告知他上吊自杀死去。

对父亲的记忆贫瘠,拍片时阿侦采访阿女好友,听说了记忆之外的父亲。孩子还未出生前,父亲如果需要離家工作较久,会拜托阿女好友来家住几天陪伴阿女。阿女不敢独自在家,怕鬼。还有一段奇异的记忆阿侦未跟人说过,仿佛说了就会破坏与母亲之间的共患难。她记录在《我和我的T妈妈》一书中。

小学一二年级,不知何故,某天父亲带阿侦一人去了夜市。走进一段狭窄、热闹的巷子,阿侦紧紧跟在父亲身后,怕走丢。那是惟一一次父亲成为依靠。走出巷子进了家杀蛇的小店,父亲点了一盅蛇汤给自己,一小碗田蛙汤给阿侦,那也是惟一一次父亲给她食物。

时隔多年,“他”可以被谈论了。阿侦说:“父亲也很辛苦。很多人看完电影说这很女权,我其实在讲人权。很容易从影片看到男大当婚女大当嫁这个价值观念如何压迫一个女性进入婚姻,可持平点看,前半句讲的还是男性。我父亲可能也是一个不太适合甚至没想进入婚姻的人,突然就多了个老婆要照顾,后来又多了两个孩子。男性所受的限制和压力没比女性少,他的强势有时是因为没其他方法表达,被教导抽离掉了很多作为一个正常人该有的能力。每个男人从小都会听过一句话:你是男生,这么一点小事不要哭。你如何能叫一个人在软弱的时候表现得很坚强,到最后他就会用扭曲的方式来展现坚强,包括暴力。”

“很多时候他不见得那么有自信,于是他用暴力——可能是他惟一懂得的方式——让所有可能挑战他的声音最快停下来,好在家中取得尊严和地位。或者,也许他认为我母亲会屈服于暴力,说出‘我爱你之类的话?可恨之人也有他可怜之处。

“死亡会让人——也不是说恩怨一笔勾销,可他如何死去的确影响我。我一直想,他为什么要选择自杀。真的已经走投无路吧?是不是也责难自己?我觉得是有的。”

阿源死后,阿源弟弟曾找到阿女,想让她带女儿们回去祭拜。阿女不答应,说如果女儿要回去,得穿上一身红衣放鞭炮。阿侦想,母亲是在为自己所受的苦找个说法,在她的认知里,一切问题的来源都是父亲,他是绝对的恶。有段时间阿侦甚至觉得母亲得靠着恨才能撑住,毕竟她太“倒霉”。

阿侦理解母亲被家暴的“丢脸”,“身体被伤害,某种程度上让你的自尊也受到伤害。人们期待美满家庭,在一个不美满的家庭里被家暴不是什么光彩的事。十几年过去了,过不去的东西是更大的社会在告诉我们,经历这些事让我们变得比较不如人。这才是更大的伤害。”

阿女易怒,有时用竹条、铁衣架、塑胶水管狂抽女儿们,“像抓狂的兽,或者说变得像我父亲。”打完后阿女会哭。与阿源同住的那几年,几位与阿女年纪相仿、出身相似的女人每隔一段时间就来家里躲避对她们暴力相加的另一半。没多久她们又回到家中。

阿侦

“妈,以后我如果结婚你怎么办?”

“我就自己一个人啊。”

“你要住在哪里?”

“自己去租房子,不然要住哪里?去大同公园就有地方睡啊,很多人都睡公园。”阿女的表情从笑变凝滞,从不假思索到半含着手指含糊不清。

“不要录了。” 阿女侧脸避开镜头,镜头反推进特写。喉头颤动几次后阿女走了,镜头孤零打向熄着的电视屏幕,反射出阿侦在沙发上手持摄像机的画面。一场母女间的日常对话结束。没人老实说话,试探、戏谑、迂回着欲言又止。

什么样的对话才能称之为日常?在日常里去跟很重要的人说些什么?《日常对话》的素材阿侦自20岁开始拍,她想讲述与亲人之间的距离,在这种“被视为理所当然”的关系中理解沟通的困难。素材还曾被剪成另一个短版本,《我和我的T妈妈》,阿侦很喜欢它的英文名—— The Priestess Walks Alone。

年幼的阿侦从不在意母亲喜欢女人,只埋怨缺少陪伴,她将母亲的女友们视为情敌。直到11岁第一次听到“同性恋”的字眼,跟牵亡工作带来的困扰相似,她察觉到别人的目光——这是不正常的。

自6岁起,阿侦随母亲做牵亡赚钱。妹妹阿娟从小白胖,圆乎乎,惹人怜爱。用阿侦的话说,她比较傻大姐,有福报。阿侦小小年纪就失眠,长辈说她业障太重。在陌生人的葬礼中长大,阿侦对人生第一件确定的事情就是每个人都会死。既然如此,那为什么要活这一趟成了她的疑问。

她是家族里的“怪胎”,纪录片和社会运动让她脱轨。以前母亲对她人生最大的期待是去歌仔戏团当乐师,那样的工作轻松,收入也高,不用什么学历。那也是当时的阿侦能想象的最好出路。

妹妹阿娟仍在做牵亡,一整个月没接到工作。她嫁给了同样做牵亡的男人。做牵亡、做歌仔戏演员的是同一群人,圈子内搭伙过日子的多。阿娟女儿在学校被霸凌,同学笑话她跟着母亲做这种工作。阿娟说,没办法,这是她们的命。阿娟需要孩子们的帮忙。

纪录片导演杨力州在1998年想拍摄做牵亡的年轻人,曾找到姐妹俩。阿侦感到有点丢脸,拒绝了,但看到了“为自己说话的可能”。存钱几个月后她买下第一台摄影机,开始记录家庭影像,后来还去离家近的社区大学学习纪录片。

社区大学自1998年在台湾各县市设立,以“知识解放”为目标。学习一段时间后阿侦被鼓励一起做社会运动。在台湾做社会运动的十年间,她接触到大量年纪与自己父母相仿的工人,出身背景也相似。那些男人会跟阿侦这个陌生人讲在家中的压力:我这么辛苦工作,但小孩根本不跟我亲近。明明委屈,但又会在喝醉后故作豁达地说,反正人生就是这样,没什么。阿侦有时会觉得“悲哀”,“这么苍凉的生命状态是怎么一回事?”

她在台湾国际劳工协会工作过,睡觉时不敢关机,可能会有移工半夜打电话求助说已被中介带到机场,将被遣送回国。她见过全年无休在漫天粉尘里工作的移工晚上住在类似红酒柜的地方,人像一瓶瓶被插入柜子里的酒。“做社会运动,去抗争、街头游行,很多人觉得你烦。今天去街头讲移工正遭受怎样的剥削,可能讲破喉咙也难被感受到。影像其实是一个工具,让这些活生生的人被看见。”阿侦说。

如果在20岁完成电影,被看见的会是很多愤怒。阿侦有几个少数身份:中辍生、做牵亡的青少年、同志的女儿。她曾经愤怒于拥有说话权力的人并不真正认识带有这些身份的人群,他们被轻易定义。偏见、标签让人否定自己的存在,“我只知道非常不舒服,但理不清不舒服来自于哪里,最后这些东西变成混沌的一大块,看起来是一个愤怒。通过大概十年跟做社会运动的人一起工作,我才看懂小时候不舒服感受背后的东西是什么。那些人很多时候是在对抗主流价值,主流价值让本来就已经身为少数、弱势的人过得更辛苦。”

阿侦揣测,不友善的目光母亲多少知道,也许因为年纪大了或是个性使然,母亲豁达许多——“反正他们是另一个世界的人,我只要在我这个世界自在快活就好。”不在意也可能是一种自我保护的机制。

在社区大学,阿侦找到了另一种看待社会的方式。“他们教我看懂人存在的意义、何为社会、何为社会给人的框架。如果没看懂这些,我会一直困在我那个家里头,所有的一切我都会认为只是我这个家特别不幸而遭遇这些。现在看起来就是一个必然,往后发生的一切都可以预见。”

“我母亲生于台湾最贫穷的地区,60年过去也沒什么改变。她又生于非常重男轻女的年代,即便不是同志,还是会跟其他有相似出身、背景的人有相似的生命轨迹——被嫁出去,很多还是嫁给自己根本不认识的人。我父亲之所以会是这样一个人也有脉络,他来自相似的阶级环境,复制小时候所见识到的上一代人的婚姻关系。他父亲是客家人,男尊女卑在家庭中很明显。

“我身边这些极端案例并不少,只是多数人不说出来。就像性侵案件,它永远比我们看见的数量多得多。”

餐桌对话

“我也知道你很讨厌我。”阿女说。

“我其实不是讨厌你,我是不知道你是不是爱我,我觉得是你讨厌我。”阿侦说。

“为什么你从来都不曾问我,那时候我跟他一起睡为什么半夜都会自己跑回来?你都不想知道吗?”阿侦问。

“我告诉你好不好?”阿侦说。阿女埋头,抱住一只踩在椅子上的脚蜷曲着沉默。

父亲在世时,一家四口很长一段时间里住在四五坪(约15平方米,一坪约为3.3平方米,编者注)大的房间,那是三四十坪的出租公寓里隔出来的。父亲睡单人床,母女仨挤在双人床上。分割成两半的房间里藏着一个秘密。

阿侦不记得那是怎么开始的,只知道有些时候,她会睡到父亲的单人床上。父亲半夜有时会无声地抓住阿侦的手放在他的生殖器上。听着父亲的鼾声强忍睡意,阿侦盯着白色天花板、窗外投射进的车灯光影、积满灰尘和蜘蛛网的日光灯、通往妹妹和母亲安睡之床的木门——那扇门从不曾合上。确定父亲完全熟睡后她才小心起身像猫一般悄悄走回母亲身边。母亲每次都没有醒来,也从未问过她。

直到现在,听到“性侵”两个字,阿侦心头还是会一紧。羞耻感难以克服,但她试着对抗。每次如果有观众夸赞她的勇敢,阿侦会说,“勇敢之于我不是完成式,而是一个进行式。”拍完那场关于秘密的餐桌对话后,摄影师建议她不用剪出来,担心她受伤害。身边还有几位男性友人都这样说。

“如果连我自己都觉得讲出来羞耻,就表明我还在社会所教给我的那个价值里头。我得要跨过去,不然不会真正复原。我会担心别人指责我母亲不够格,但如果讲出来能搬开她放在肩上的大石头,前面那些担心都不重要。”

“一些学者在香港讨论这场拍摄的道德性,问我有什么权利讲出这件事,可能是在伤害母亲。如果早在我20岁时,作为一个没受过教育、在弱势家庭长大的受伤的年轻人,我找到一种方法讲述自己的生命故事,那个时候他们可能会说,太好了,这个人在empower她自己。可当我现在真正去做时却受到指责。我想,他们口中的道德对我来说到底是什么意义?如果这个道德在要求受伤的人必须很可怜很委屈、不能够做一点什么来治疗自己,这样好不道德。”阿侦说。

也许用“和解”代替“治疗”更合适。因为之前由父亲带来的伤痛的存在,双方都在猜测对方讨厌自己。阿侦想,因为有过这样的事,母亲可能不爱我。如果她爱,就不会让这些事发生。阿女也因自己的没有阻止而认为女儿讨厌她。在那段对话里,阿侦试图告诉阿女那不是她的错,小时候的她也想要别人告诉她错不在她,她没有“脏掉”。

“我的恨从来都不是因为父亲对我做了什么,而是来自于她的不问。”阿侦在书中写。她确信母亲知道这事,尽管母亲连连否认。“但她不知道确切发生了什么。我之所以要告诉她是希望她知道就是这样而已,可以把这事放下了。小时候会埋怨,大人保护小孩不是很基本的事吗?为什么你没做到?你理所当然这样认为,忘记每个人都有局限,有力所不及之处,尤其他也是一个受伤的大人的时候。”阿侦说。

影片中两人各坐餐桌一头,像隔着一道安全屏障。三台摄影机架着、两组灯打开,团队人员都不在场。阿女先发制人,问为什么不经过她同意就拍摄。尽管事先阿侦已告知,阿女仍试图阻止这场对话。看到她的反应,阿侦确信所有问题的症结就在这个秘密里头,先前再掏心掏肺也无济于事。

餐桌对话实际进行了三个多小时,大部分是沉默,其余是破碎的语言和哭泣。两人很少真正听到对方在说什么,各沉浸在自身状态里。一年后看成片,母亲没再低下头。“那个距离是非常必要的。当年那段对话,可能我母亲会觉得我是不是在指责她。当她看到银幕上我们那个样子时,她才能理解对话的用意是什么。我也是这样。比如在讲完父亲对我做了什么事之后,母亲说,你说这些只是让我更生气而已。当下,我以为是我惹她更生气。等回头再看就知道,她是对我父亲更生气。”阿侦说,“这就是对话之艰难的原因,我们常只会听到想听的或是预设这个人会讲出来的话。”

旧屋

“你想不想再回去北港老家看看?”阿侦问。

阿女没说话。

阿女跟原生家庭关系淡,“相忘于江湖”,只跟母亲比较亲近。阿女二十多岁时母亲去世,后来她几乎不再回去。母亲不堪父亲常年辱骂曾想自杀,藏农药时被阿女看见,阿女趁她不注意将农药倒掉。父亲年轻时混黑道,大男子主义且重男轻女。

阿女排行第五,有两个姐姐、两个哥哥和一个弟弟。她曾经有过房子,房子的头期款是弟弟拿出自己的房子让阿女抵押借了一笔钱。他们默许阿女追求爱情,随阿女回老家的女友带给她姐姐老人高钙奶粉、给她弟弟夹菜。但在镜头前,亲人都默契否认知道阿女是同志一事,仓皇转移话题遁走。

“在当下我很错愕,为什么都能睁着眼睛说瞎话?但还是会看到背后的无奈。他们形容是‘穿裤子的女人,连怎样去谈论同志的语言都没有,只能让这个话题处于一种隐晦的状态。”

“台湾看起来好像对同志议题相对开放,可即便这样,当家中出现同志时,很多人仍然选择不面对,似乎不去谈论,这个问题就会消失一样。同样,当家里出现精神障碍患者、残疾人,甚至新移民女性(早几年被称作外籍新娘),会觉得丢脸,好像他们跟别人‘不一样。”阿侦说。

拍摄、制作影片时,台湾同志议题、同志婚姻修法正被讨论。阿侦起初告诉阿女想拍片,阿女说她的人生不重要,没什么好讲的。阿侦告诉她,想让孙女知道阿嬷是个什么样的人,也为帮助有类似经验的人。社運圈里就有“以隐私换议题”的说法。“好啦。”阿女转身睡觉去了。母女俩都相信,如果人都能结婚,就不会对婚姻有一个很美好的想象。而面对婚姻的现实之后,也许能让不想结婚的人有权利选择不结婚。

阿侦舅舅曾说,祖宗桌上没人会供奉未出嫁的女儿神主牌位,男大当婚女大当嫁。阿侦问他,“你会不会觉得我妈很可怜?”“可怜什么,有什么好可怜。”他说。“周边人都这样,好像人生就是只能这样。”阿侦说。

老家的四位老人一道回到三四十年没去的旧屋,那儿灰尘满布。阿侦问起感受,舅舅漫不经心,“哪有什么感觉,东西都坏了有什么感觉。”姨母说,“怀念过去要做什么,过去的东西都要淘汰了。”

至于那个跟父亲共处过的家,阿侦一度询问母亲要不要回去看看,她想带母亲真正离开那个家。母亲不肯,说自己闭着眼都能说出屋子里头每个细节,往左、往右走几步会到哪儿。那个房子后来租给一群在台湾工作的泰国工人,他们被称为“外佬”。房子没整修过,破败了些,其余仍然是30年前离开的样子,仿佛时空凝结在那时。

阿侦从小就知道母亲有一天会离开家。小时候,她总梦见母亲带妹妹走,留下她。她还做一个重复的梦:坐在火车上,不知道火车开向哪儿,但知道终点就是母亲所在的地方。一整个晚上都在坐火车,可每次还没到终点她就醒了。

等到阿侦快40岁,一天晚上,阿女在阳台抽烟,用恍若隔世的语气告诉她,“我想过一个人离开,但留下你们两个该怎么办,你们一定会饿死在那里。”

爱

“阿嬷,你爱不爱我?”孙女推开阿女的房门问。

“你那么坏我还爱你?”阿女笑。

“哼,我也不爱你了。”

“阿嬷,你爱不爱我?”孙女被怂恿着又问了一次。

“你爱不爱我?”阿女问。

“我爱你啊。”

“我也爱你。”

“哼。阿嬷听不懂我的话。”她扭头走后又回来,一字一顿问,“阿嬷,你爱不爱我?”

“我爱你。”

“阿嬷说爱我耶。”

过后阿侦问女儿为什么问那些问题,还问她知不知道妈妈的电影在讲什么。女儿说,你在问阿嬷爱不爱你。阿侦过去对母亲最大的质疑是爱——她是否爱我?在女儿的“模仿”里,“一来一回彼此不断确认那么多次才听到让自己满意的爱”。

电影也在讲沟通,“语言是一种非常有缺陷的工具,你得要依靠更多其他非语言的东西才能达到真正的沟通。”阿侦说。母亲常坚持要买大量食物回来堆在家里,堆到坏掉,跟她怎么讲都没用。因为拍摄了解更多之后,阿侦才知道她在表达什么。

给予食物在物质匮乏的年代是一件重要的事。家里务农,收获的好的农作物都卖掉,阿女和家人吃卖不出去的臭掉的地瓜。外婆有时给她些平常她吃不到的东西,一顿点心或者滚水烫熟的白面线,她就特别喜欢外婆。后来阿女也这样向女儿表达——“如果你要称之为爱的话,那就是爱。”阿侦说。

爱难以定义,也太笼统,阿侦能确定的是这个人在表达“在乎”。“爱还是不爱,答案不重要了。一开始我问是在确认自己的存在到底有没有意义,而且我得接受那个不爱的可能,她不爱你并不减损你存在的价值。”

以质问爱的对话结束影片,阿侦没想要那么温馨,她看到的是可怕的无止境的轮回——人从那么小的阶段就开始质问爱,强烈需求爱,在不断确定拥有那个抽象的东西的过程中可能会受伤。女儿在2012年出生,影片里阿侦带女儿睡觉,一手托住她屁股,两人的呼吸此起彼伏,安稳宁静。看着她成长,阿侦想,好不容易处理完的母女关系又要以另一种方式开始了。

直到成为母亲阿侦才体会到看到小孩生病、受伤后的自责,即便知道不能归咎于自己,但自责是内嵌的。像被雷打到,她想到母亲可能也会用这种心态看待那个秘密,“如果她始终背负自责,是另外一件很辛苦的事情。”

从几年前开始,母亲患上高血压、高血脂、糖尿病、失眠症,每次看医生都拎回大包的药。她不运动,饮食习惯差,肥肉、精致白米,这些小时候吃不到的东西长大后她都拼命吃。看着母亲变老变弱,阿侦怕来不及,决定解开那些疑惑。她尝试过写信但从无回应。母亲不看书,爱看八点档连续剧,影像也许是她容易接受的方式。

早期影像暴露了她想要靠近的渴望,她特写母亲的白发、眼纹、手的褶皱。还能看到对话的迫切,阿侦的提问方式有时有些进攻性,母亲难以招架。那其实接近平常两人交流的方式,如果过分温和,母亲反而无从适应。看起来强硬尖锐的方式有时也是阿侦硬撑着的,这样才能讲出那些话。

摄像机是另一重武装,逼迫她靠近母亲,不至于被恐惧、担忧击倒——她害怕得到“对,我不爱你”的答案。摄影机同样作用于母亲,它的存在似乎在期待发生些什么。母亲常说不要拍了,尤其在哭的时候。但她会暂时离开,整理好自己后回到原本的位置上坐好。拍完后阿侦问母亲讲完事情的感受,她说轻松了一点。

2014年開始,阿侦以团队创作的方式继续拍摄。某次,母亲站在桥边,摄影师拍她的背影,她突然回头笑了。阿侦没见过母亲这样的笑容,像在对她笑,仿佛有万千含义。团队其他人员却无法这样解读,画面在剪辑中被舍弃。

后期剪辑指导看过那场餐桌对话的素材后对阿侦说,“如果你妈不爱你,为什么她不干脆走掉?可是她坐在那里。你俩都在用很拙劣的方式试图表达。”

台湾首映时,阿侦将影厅正中央的位置留给母亲,让她无法轻易离场,必须看完。同时让空间给她一些距离以看到全貌,“那大概是她人生中第一次用挺有美感的方式来观看自己的生命。”映后观众的慷慨夸赞改变了母亲看待自己生命经验的方式,不少人体恤她的辛苦,感谢她讲出故事。她信了陌生人的体己话,那些人没有骗她的道理。

放映结束一回家阿女就进了厨房,晚上10点多,阿侦一整天都紧张得没吃饭。阿女端出做好的饭菜,轻声细语,惯常对待女友的温柔第一次用在了女儿身上。阿侦在日历上为这种“稀奇”的状态做了记号,持续了一个月。后来阿女会邀朋友看电影,把相关报道拿出去展示。能够上报纸,在她那一代人看来是“了不起”的。最近她去一个地方吃到了好吃的蚵仔煎,会打电话给阿侦说想带给她和小孩吃,对她而言这样的举动已是在示亲密。

阿侦问过阿女,如果父亲是一个所谓正常些的男人、能照顾妻儿,她是否还会跟女人在一起。她说不会,像其他人一样生活比较轻松。阿侦还问阿女,如果重来会不会结婚生子。她不想。她追求跟另一个人有很亲密的关系,又希望有自己的空间,这很难在婚姻中达到。她也不想有孩子这样的牵挂。

电影将要结束的画面里,阿女买回阿侦爱吃的龙须菜,做好一顿饭。一家人边吃边谈论菜的咸淡。饭饱,阿女收起碗筷起身,“我要走了。”她如常说。

(参考书目:《我和我的T妈妈》,黄惠侦著。感谢实习记者林芯芯协助整理采访录音)