不同而和:马克思主义与中华文化的关系

——一个个体人性与社会历史的对比视角

2018-03-30吴文新

吴文新

(山东大学(威海)马克思主义教学部,山东威海 264209)

马克思主义与中华文化(这里指的是中华传统文化)的历史的、理论的和现实的关系,一直以来就是中国学术界的热点问题,随着中华文化伟大复兴之时代使命和战略任务愈益摆在国人面前,这一问题日益成为学术界的紧迫和焦点问题。纵观这一问题的学术史,大部分学者立足于宏观的社会历史视角,善于进行制度性、结构性的分析和比较,从而得出马克思主义与中华文化的差异与相通之处。这样的比较分析实际上较为宏观和笼统、静态和机械,实际上应该还有更丰富的对比分析的视角和方法,比如从个体人及其人性的视角展开这一问题的探究,因为马克思主义得以开展理论分析的逻辑出发点或曰前提正是“现实的个人”,而中华文化各家各派则高度重视个人的人性及其分析、教化、修养和升华;尽管二者的分析内容确实差别很大,但是并非没有深层的相通相融之处。因此一个宏观和微观、个人人性和社会历史的比较视角,应该具有学术上的合理性,我们的分析结论是:二者正是“不同而和”的关系,或者应该处于不同而和的关系状态。

一、马克思主义与中华文化的逻辑前提不同:现实的个人-伦理的个人

马克思主义哲学,核心是唯物史观,其理论出发点或逻辑前提,马克思恩格斯在《德意志意识形态》中有着非常清晰的论述:“这是一些现实的个人,是他们的活动和他们的物质生活条件,包括他们已有的和由他们自己的活动创造出来的物质生活条件。”[1]519“人们用以生产自己的生活资料的方式,首先取决于他们已有的和需要再生产的生活资料本身的特性。这种生产方式……是这些个人的一定的活动方式,是他们表现自己生命的一定方式、他们的一定的生活方式。……个人是什么样的,这取决于他们进行生产的物质条件。”[1]519-520“这里所说的个人……是现实中的个人,也就是说,这些个人是从事活动的,进行物质生产的,因而是在一定的物质的、不受他们任意支配的界限、前提和条件下活动着的。……人们是自己的观念、思想等等的生产者,但这里所说的人们是现实的、从事活动的人们,他们受自己的生产力和与之相适应的交往的一定发展-一直到交往的最遥远的形态一-所制约。”[1]521-525“我们的出发点是从事实际活动的人,而且从他们的现实生活过程中还可以描绘出这一生活过程在意识形态上的反射和反响的发展。甚至人们头脑中的模糊幻象也是他们的可以通过经验来确认的、与物质前提相联系的物质生活过程的必然升华物。……发展着自己的物质生产和物质交往的人们,在改变自己的这个现实的同时也改变着自己的思维和思维的产物。不是意识决定生活,而是生活决定意识。……符合现实生活的考察方法则从现实的、有生命的个人本身出发,把意识仅仅看做是他们的意识。……这种考察方法不是没有前提的。它从现实的前提出发,它一刻也不离开这种前提。它的前提是人,……是处在现实的、可以通过经验观察到的、在一定条件下进行的发展过程中的人。”[1]525这些稍显冗长的引述表明:在马克思主义理论逻辑中,“现实的个人”或“现实的人”是生活在特定的社会历史发展阶段的特殊物质条件下,并从事着物质生产实践活动的人,这个“人”不是抽象的、孤立的、自然自发、为存在而存在的人,而是有血有肉、有感性有激情、有理智会思考、生活在特定的人群之中并依赖于其他所有人并为他们而活着的人。显然,现实的人既是个体的人,也是群体的人。马克思主义以此为出发点,引申出唯物史观的一系列原理和观点及方法,从而建构起唯物史观、剩余价值学说和科学社会主义的理论大厦,为我们观察和分析解决社会历史乃至人性问题奠定了科学的世界观、历史观、人性观和方法论的基础。

与之相对应,中华文化显然缺少物质生活的生产这一宏观和深刻的历史视角,仅仅看到人的心性、德性与智慧对人的生存、命运的显著影响,以及人心、人性对于日常生活中人伦关系、社会秩序、国家稳定、天下太平的作用。于是,中华民族的古圣先贤们便从人心、人性的认知和改造入手,试图以此达到改善人伦关系、和畅日用秩序、改造社会环境、纯化社会风气的效果。在中华古圣先贤看来,人皆有不忍人之心,皆有恻隐怜悯之心,这是人人皆可为尧舜的人性基础。尽管他们也看到了每个人都生活在不同的物质环境之中,也有不同的生活状态,但他们坚信,“衣食足而知荣辱,仓廪实而知礼节”(《管子》);他们对于衣食之足乏、仓廪之虚实,形式上并不太在意,因为“自古皆有死,无信不立”(《论语》),“饿死事小,失节事大”,即使在意,也将它与道德人心紧密联系在一起,“德者,本也,财者,末也”(《中庸》),……。相对而言,如果说马克思主义是从“现实的个人”即社会关系和历史发展中的个人出发来考察与人相关的一切,那么中华文化就是从“道德的个人”或“伦理的个人”出发来考察一切的。但无论是“现实的人”还是“伦理的人”都自觉地意识到了人的社会关系属性,只不过马克思主义立足于这个社会关系属性的物质性根源,而中华文化则侧重于这个社会关系属性的秩序、规则方面;马克思主义从改造这个社会关系属性的物质基础——生产资料所有制入手来改造社会关系的性质本身,进而改造人性,而中华文化则从改造人心入手,进而改造人性,最终推动社会关系性质的变革或改善。尽管中华文化始终贯穿着“公”的核心思想理念,但是始终没有挖掘到“公”的社会物质基础——所有制的“公”化变革或改造上来,而是强调通过自身心体和德性修养来锻造“公心”,这样“天子以至庶人皆以修身为本”(《大学》),那就“人人皆可为尧舜”,人人皆有大公之心,那么就可实现“大道之行天下为公”(《礼记》)的大同之世。

二、马克思主义与中华文化的内容侧重有别:社会历史-人性自体

笔者在 2001年的一篇文章中,曾经从人性之自然属性、社会属性和精神属性相统一的系统论的角度,把“中”、“西”、“马”三种文化体系的特点做了如下概述[2]:

1.中华文化主要是运用人的意识系统中的直觉理性和朴素的辩证逻辑理性,来考察人的意识与人的内在自然和意识本身之间的关系,并以此来观照人与外部自然、社会(家-国-天下)之间的关系,从而形成气一元论①至宋代便形成“道气理”统一的一元论世界观,本文理解,道乃原始混元之气,为宇宙之根本,气乃道之衍生为二(阴阳)、为三(阴阳合抱冲气以为和)的形态,而“理”则是万物运动变化之最高规律或秩序、为万物气化的规律、道的具体变化形态。、素朴的有机整体论的身心统一、天人合一和道德至上的文化传统。

2.西方文化突出地运用了人的意识属性中的形式逻辑理性(及相应的外求实验方法)来考察人与外在自然之间的关系,并以此成果来观照人与人或社会、人与内在自然的关系,从而形成高度发达的物性分析科学体系和人天对立的物化解构技术体系,身心二元对立的人性观,及物质主义和个人主义的经济和民主政治价值观念等。

3.马克思主义着重运用人的意识属性中的辩证逻辑理性来考察人与社会、人与外在自然之间的关系,并由此观照人与内在自然、人与自身意识的关系,从而形成以科学实践观为基础的唯物史观和相应的辩证自然观,为一种建立在主客对立而统一基础上的人与社会、人与自然、人与自我和谐统一的新文化确立了实践的、历史的、唯物的和辩证的原则。

可以看出,这三种文化体系各有其侧重点,也各有其超越其它文化的长处。从理论深度看,这一论述过于简单和粗糙,但笔者认为,它基本上把三种文化体系的各自特点表述出来了,其中包含了对中华文化和马克思主义各自的思维方式、价值取向、关注对象和理念体系的高度概括。再进一步说,中华文化以人的眼光看待人自身、整个世界以及人与世界的关系,其人本性、反身性、践履性、直觉性、辩证性和整体性等特征明显。马克思主义则继承了西方文化的物本性、外求性、实证性、分析性等特征,而以现实的人及其实践活动为出发点,以现实的人的自由发展为落脚点,从而又具备了辩证性、历史性、整体性、实践性和人本性的特征。

简言之,中华文化以人性、人道、人文和天人关系为对象,运用直觉内求法来寻求人性自体的奥秘,即身心和谐、道德涵养、人性提升、天人合一即真善美圣高度统一的规律和路径;马克思主义从解剖资本主义社会入手,以人类社会结构和本质,历史发展的客观规律、趋势和目标为对象,探讨人类解放、人性发展、个性自由、真善美统一的条件和路径。

三、马克思主义与中华文化的实践路向相反:由外向内-由内向外

马克思主义着力于发现人类社会的宏观结构和历史规律,着力于制度变革和社会环境的改善,并以此来改善人的本性(需要),最终使人得到自由全面发展。而中华文化则把着力点放在人自身的内在和谐及人与外部环境的和谐关系上,并试图通过人自身的内部和谐(“内圣”)由里至外(修身-齐家)、由小到大地改造社会环境(“外王”,治国平天下)②有学者称之为人-家-国一体的同心圆结构,由内到外,层层圈套、不断向外扩展。,并以此营造“人人皆可为尧舜”的天人合一之境。大致说来,二者都具有改造人性和社会环境的功能,只是入手之处和实践路径不同;虽实践方向相反,最终却能够相向而行、殊途同归。

换言之,马克思主义由外向内,从改造社会制度入手,通过改善人性得以存续的社会环境,而转向人性内部,改善和提升人性自身(回归人本身),使人性得以解放和自由。中华文化则由内向外,从改造人心和身心关系入手,首先使个体成就内在的真善美圣(因修身而内圣),而后通过齐家治国平天下等外王事业,达到对社会制度和环境的改造,最终使所有人都自然而然地“随心所欲而不逾矩”(《论语》),自然而然地立己立人、达己达人、自利利他、自觉觉他、自度度他。或者说,中华文化使人由内圣而外王,马克思主义使人由外王而内圣;中华文化最终使“人人皆可为尧舜”,马克思主义最终使“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”。可见二者的深层相通之处也是非常鲜明的。

马克思主义与中华文化的区别是明显的,也是深刻的,但是并非没有共通之处,即使从二者的分别中也可以发现二者在最深层次和最高旨趣上的某种微妙的一致性。

四、马克思主义与中华文化的人性观比类相通:人性系统-精气神

对人性的看法是人类思想史上各家各派都不会也无法回避的问题,马克思主义和中华文化也各有自己的人性观,而且也有深刻的相通之处。

首先,马克思主义认为,人的本质可从人与动物相区别的类本质和人与人相区别的个体本质两个方面来说。就前者而言,人就是“自由的有意识的活动”,是“有意识的存在物”[3],是能够意识到自己生命活动的存在物,这个意识的外在表现就是能动的劳动活动,劳动把人和动物从根本上分开了;内在表现就是人能够思维,能够认识世界,能够以这种认识来支配自己的行动进而改造世界。就后者来说,“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和”[4],人就是一个复杂的现实的社会关系的统一体,而不是单个孤立的抽象的自然生命体。在人性的系统结构中,人的社会属性是人的本质属性,此外还有自然属性,包括人的肉体生命及其各种活动,人与外界自然的物质性的关系,这是人性的自然前提和物质生命基础;还有人所特有的意识或精神属性,对人的一切活动发挥控制和支配的作用。在这样的人性系统中,自然属性是人性的前提和基础,社会属性是人性的本质和主干,精神属性是人性的主导和统帅;每一种属性对应着人的一种需要——需要即人的本性——自然需要、社会需要和精神需要;人的一切活动都是为了满足人的这些需要;人的需要在人与人的关系中表现为利益,利益特别是物质利益是人的社会属性的基础;满足人的需要的活动就是人们的实践活动,实践活动不断挖掘人的愈益丰富而高层次的需要,从而推动人的发展水平不断地提升,以至于人类社会将来可以“按需分配”——按照人性的丰富内容即享受和发展的需要来进行物质和精神财富的分配,从而实现人的幸福和个性自由。此外,马克思无论在早年和晚年的思想里,都对人自身的本质设置了一种本来的、理想化的参照背景,比如《1844年经济学哲学手稿》中关于人性复归的论述,认为资本主义私有制导致了最为深刻的劳动异化,劳动异化即是人的生命活动的异化,此时人处于异化状态,人不成其为人,即处于“非人”的阶段或状态;而一旦消除了劳动异化,人的异化失去了社会基础,人就回归到人自身,恢复作为人的本然状态,这就是未来共产主义社会自由人的状态,在那里人人都能得到自由全面发展;本来的人和理想的人是合一的。而成年时期,马克思的理论则深刻论证了人的这种异化状态的社会根源,论证了摆脱异化的社会条件、实践路径等。这种从“现实的人”的事实到“自由的人”的理想,似乎也表明马克思主义在深层的价值取向上,有着和中华文化几乎一致的人性善或人性美好的内在统一性。

再看中华文化的人性观。大家印象最深的应该是人性善的观点几乎贯穿各个思想流派及几千年中华文明史。诚然,人性善是儒家人性观的主流,而道家则主要是自然人性观,自然无为、清心寡欲对颐养人性有着重要作用;佛家的佛性人性观也可纳入人性善的范畴,因为佛家理想追求的佛菩萨等都是心怀慈悲、具有普度众生之大志向、大胸怀和大智慧的人。而医家之“悬壶济世”、救死扶伤,武家之行侠仗义、扶危济困,还有墨家的“非攻”、“兼爱”等,都彰显着人性善的人性观。与马克思主义相比较,如果在形上意义上把至善理解为自由,似乎也未尝不可。无论是马克思主义还是中华文化的人性观,都彰显人与人互系不分的彼此担待,都基于人与人的社会关系,只不过前者基于人与人的社会物质关系,后者则基于人与人的伦理道德关系。

其实,中华先贤最为独特的人性观应该是“人有三宝精气神”;这虽然发自道家,但是也为儒佛及其他各家(比如医家、武家、墨家、阴阳家等)所接受。“精”即人的有形实体,人的自然的肉质生命体及其内在结构,又称为“形”或“身”。“气”是中华文化“气一元论”世界观的核心范畴,兼具形下器物和形上玄道的二重性,是带有某种中介性的物质形态;之于人,“气”是人体各种能量及其属性、功能和运行状态的总称,道家、医家和武家对“气”有着非常精细深入的体察和认知,以至于中华文化所有与修养、修行、修炼有关的功夫皆可称为“气功”——炼气、收气、养气、运气、化气、御气等的功夫。“神”在中国文化中虽有周详细致的考察和论述,但也大致相当于人的精神或意识,是人的“精”、“气”的主宰和“统帅”,是人的灵魂之所在;修养人性就是“炼精化气,炼气化神”,就是以神御气、以气运形,从而达到精气神的高度统一,达到身心和谐、形神合一。现代科学的发展亦愈益证明这种“精气神”理论的科学性,比如现代物质科学认为,任何物质都有“质、能、信息”三个要素,分别是实体之质量、能量(波、场)、信息(比特),也是物质的三种存在形态。这里做个比附,大致对应着人的精、气、神,精(形)是人的实体(质)存在形态,气是人的能量存在形态,而神则是人的信息存在形态。

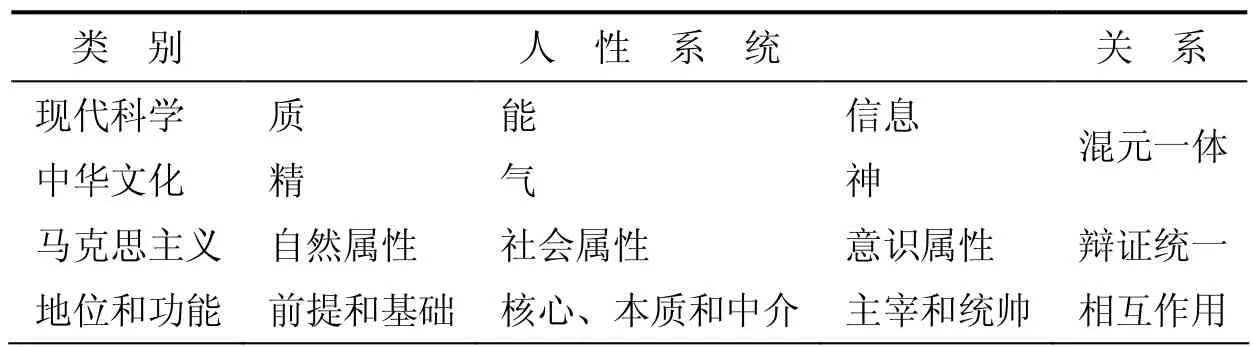

由此看来,中华文化的人性观与马克思主义差别太大,但也不难看出二者的共通之处。这里不妨做一个比附,大致可以沟通二者的关系(表1):

表1 马克思主义与中华文化的人性观比类相通

问题的关键在于:马克思主义关于人的社会属性和中华文化关于人的“气”,是不是具有深层的相通性?本文认为两者存在着内在的联系。“气”作为人的一种存在形态,是介于人的自然属性(精、形)和意识属性(神)之间的一种关系介质,在物理形态上相当于人体的能量场或波动域,而从人的存在方式看,这相当于人的社会属性——人的社会关系场或关系网络。在中华文化看来,“气”是沟通人的“精”(形、身、命)“神”(心、性)的中介和桥梁、纽带和通道;在马克思主义看来,社会属性是人的自然属性和精神属性相互作用的中介和桥梁,是人实现自我主宰、实现人与自然对立统一的中介,人是通过社会关系的形式和自然发生相互作用的。人的肉体生命在社会关系中形成意识活动的内容和形式,同时人的意识属性又可通过社会关系及其变化对肉体生命发生影响。我们常说,人贵有和气,和气就是和谐、和睦、和平、和善、和美的社会(人际)关系氛围,有了这样的社会关系氛围,人就会整体地呈现为一种生机勃勃的人性状态。中华文化重视对“气”的修炼,马克思主义重视社会属性的改善,难道不是有着异曲同工之妙?

尽管如此,我们还是要注意到:马克思主义似乎并不太关注个人的身体,对于健康长寿乃至长生不老并不在意,它更在意人生的意义或价值,而不是人生在物理意义上的长短和物质内涵。但中华文化至少在儒释道三家主流思想看来,身体的健康长寿具有无可置疑的“幸福”价值,甚至在道家那里还追求无可言说的“长生不老”。实际上,无论是健康长寿还是长生不老,都是中华民族对于人性自由、人生幸福、人格理想的一种追求,与马克思主义所谓人的自由全面发展的价值理想没有本质区别。

五、马克思主义与中华文化在社会与个人关系上的互补协同:改造社会-改善人性

如前所述,马克思主义与中华文化最显著的差异,就是前者着力于研究人类社会的结构和本质及其发展规律,着力于探讨人类社会制度的变革及社会环境的改善,进而以此推动人性本身的改造;而后者则致力于通过内在身心实修实证功夫来体察人性自身的繁复矛盾,提升自己的人性修养境界(内圣),进而通过齐家治国平天下(外王)的方式达到改造整个社会的目的。二者的目标完全一致,只是着力点不同;二者都相对欠缺对方的优势:马克思主义缺乏系统的现实之人个体修身及提高道德和政治涵养的理论和方法,中华文化则少有系统的社会改造的理论和方法。

纵观历史我们发现,由于社会制度的根本制约,中华先贤在自身人性的改造上尽管颇有理论建树,也有一套套内求实证的人道践履技术体系,而且也下了很大的实修实证的功夫,但除了个别人达到了所谓“内圣外王”的境界之外,他们“民胞物与”、“普度众生”、“天下为公”、“天人合一”的社会理想并没有实现。根据马克思主义的理论和方法,我们知道,任何人性的改造都不能超越由生产方式及相应的社会制度所规定的界限,或许个别人偶尔可以超越,但作为人类整体乃至某个民族或国家却根本无法超越。人心、人性的改造虽然可以从个体着手,但由于社会分工、私有制及人剥削人的社会制度的存在,却不可能彻底覆盖每一个社会成员。这也是中华先贤“公天下”、“天下大同”、“普度众生”、“平等觉悟”、“人人尧舜”的理想无法实现的根本原因。也就是说,实现中华先贤的理想,必须以社会制度的“公化”变革为前提或基础。“公天下”一定要有公天下的经济基础即大公至公的“公有制”,“人人尧舜”必须有人人利益根本一致的社会经济基础和制度保障,而这个社会制度的变革和保障只能通过马克思主义指导下的革命和建设实践来推动和创造。马克思主义指导下的社会主义-共产主义实践在宏观社会结构上为中华先贤那些美好理想的实现创造了坚实的生产方式和社会制度的基础。

另一方面,马克思主义所追求的共产主义理想要靠千百万仁人志士来为之不懈奋斗、甚至不惜牺牲生命,这些人必须有“公天下”的志向、公而忘私的献身精神、大无畏的拼搏精神,也就是作为人类先进分子所必须具备的高尚道德和高远理想。这种素质从哪儿来呢?不是天生的,而是后天习来的。根据马克思主义理论,现代工人阶级,作为资本的雇佣阶级,由于经济上或生产资料上的一无所有,他们又在社会化大生产的工厂里,分工合作,完成物质财富的生产任务,因而他们首先大公无私(没有私产、无私利故无私心),并具有高度的组织纪律性,为了自身和全人类的解放事业,他们没有任何后顾之忧,具有最大的牺牲精神。这些论述在理论逻辑上没有任何问题,但是历史的发展往往极为复杂,在现代发达的资本主义社会,无产阶级虽依然“无产”(没有生产资料),却被资本-利润的逻辑编码而拥有一定的家庭财产(消费资料),从而过着几乎无忧无虑的小资生活,因而,也成为一种“私有者”,因此,他们的革命行动就并没有那么的无后顾之忧,那么的坚决彻底、大公无私——这大概也是发达资本主义国家迟迟未能发生无产阶级革命、建立社会主义制度的原因之一吧!这就需要启发无产阶级的革命觉悟、修养他们大公大我的道德智慧。同时,已经取得执政地位的共产党人,由于有了较高的社会地位、较大的公共权力、掌握着丰富的公共资源、有着稳定丰厚的收入,这些从旧社会制度的营垒中刚刚走出来、甚至在精神上还带着浓厚的旧社会痕迹的掌权者,又如何持续葆有大公无私、克己奉公、公天下、为人民的道德情怀和政治理想,的确不是容易的事情。解决的办法,除了根据马克思主义理论和方法建构能够引导和规范、约束和监督共产党员及其各级干部只能为人民服务的社会机制和法律制度之外,仍然不能忽视共产党员和干部个人的人心、人性的改造①关于马克思主义在共产党人个体微观层面人性改造上的缺陷,实际自马克思主义诞生之后,已经有人意识到了,于是就产生了试图“补充”和“完善”马克思主义的各派“马克思主义”,比如康德主义马克思主义、弗洛伊德主义马克思主义、存在主义马克思主义等,以至于当代有学者试图用佛家思想来补充和改造马克思主义,比如罗伊·巴斯卡的批判实在论的自我实现哲学。严格讲,根据马克思主义的逻辑,这不算是一个缺陷,因为马克思主义认为人性是由生产方式、社会制度和环境决定和塑造的,因而把着力点放在生产方式和社会制度的变革上,并以此促动人性自身的改造,是完全正确的;但问题在于社会制度的变革需要先进的阶级及其领袖个人的亲身实践,人和环境的互动性还要靠人的自觉推动才能实现,而人性自身的改造也不是消极和单纯派生的,所以具体的个人的德行和政治智慧的修养就显得极为重要。——在这方面,中华文化毫无疑问提供了实实在在的实修实证的提高道德涵养和政治素质的方法,即“壹是皆以修身为本”,要“格物、致知、诚意、正心”地“修身”(《大学》),认识世界万物却又不为物巧所诱惑、不为物欲所蒙蔽,认识自我达到自知之明,真诚恭敬地端正自己的心念,知行合一地强固自己的意志,这样就能使自己的身心有所安顿、道德涵养有内在动力并达到一定境界,至此才具备了“齐家治国平天下”的内在根据。共产党人要坚持不懈地修身养性,以增强治国平天下的道德智慧和执政才能,否则为政治权力、物质财富和美色肉欲所诱惑,为个人及家庭的自私贪欲所蒙蔽,必然陷入腐败堕落的深渊,何谈治国平天下!因此,中华文化能够通过共产党人的自我修养而对马克思主义社会理想的实现提供强大的道德智慧、政治素养和修身保障。

与此相类似,中华文化注重德治,而马克思主义承续西方文化则注重法治(制度的改造、建立、健全、改革和完善等),德治为人性的内在自律,法治为社会的外在他律,这也在微观人性和宏观社会方面形成内在与外在、德治与法治、自律与他律的互补和协同。

综上可见,马克思主义的社会宏观效益和中华文化的个体人性效益是对方各自所不及的,因而,二者在这方面的互补协同便十分必要,在中国共产党领导的中国社会和平建设时期则尤显迫切。在和平环境和执政条件下,由于一部分党员经受不住执政地位、改革开放、市场经济和国际环境等考验,没有智慧化解精神懈怠、能力不足、脱离群众、消极腐败等危险,党的高级干部腐败丛生,严重影响了共产党的道德形象、政治威信和共产主义信仰的说服力、吸引力和凝聚力,解决这一问题除了严格执法、构建严密反腐败的社会制度体系之外,加强共产党员的个人修养,也是不可忽视的重要方面;因为毕竟对于腐败者个人来说,自身的道德和政治修养不够是腐败堕落的根本和内在原因。因此,倡导共产党人个人的人心善化、人性圣化,中华文化就是必然的路径和方法之首选。

六、马克思主义与中华文化的人格理想及修养神魂极似:共产主义者-圣贤佛菩萨

在未来理想社会的展望上,如前所述,马克思主义的共产主义社会与儒家墨家的“大同”②有学者指出,儒家“公天下”的“大同”理想其实源于墨家;鉴于墨家体现了小生产者的利益,有学者认为它是中华文化中与马克思主义最为相似者。这亦可表明,墨家理想与共产主义理想的相通性。、道家的“仙界”、佛家的“佛国”或“西方净土”有着最大的相似度,当年马克思主义传入中国时,大部分先进的知识分子也是因为这个惊人的相似而接受马克思主义的.不仅让人深感马克思主义与中华文化“心有灵犀一点通”,而且是“似曾相识燕归来”——共产主义其实是中华先贤一直梦寐以求的理想世界,只是社会发展的水平、时机、制度和环境不适合而难以实现。难道不是马克思主义的社会主义革命开创了实现大同盛世、“仙佛之国”、“极乐世界”的现实道路吗?

与此对应,在马克思主义看来,既然要实现人人自由全面发展的共产主义社会,那就要确立共产主义的远大理想,并用自己扎扎实实的日常行动为之奋斗不息,因此,马克思主义者——共产主义的信仰者——共产党人就要按照共产主义新人的要求去塑造自己、规约自己,这样,“克己奉公”、“毫不利己,专门利人”、“大公无私”、“全心全意为人民服务”等便成了共产党人的道德信条。

中华文化对理想人格有很多说法,比如道家的“真人”、“至人”、“神人”、“完人”、“仙人”,儒家的“君子”、“贤人”、“圣人”、“大人”、“至圣先师”,佛家的“佛陀”、“菩萨”、“活佛”、“高僧”、“大德”,等等,基本涵盖了中华文化对人的理想人格的向往和追求,而且一切修行、修炼、涵养、行善等,无不是为了使自己、也使别人成为这样的人。这些概念,内涵丰富,有些概念之间还有修行次第的递级上升关系,显示人格的不同境界。笔者以为,宋代大儒张载关于儒士“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的人格理想,与真正的共产党人的人格理想没有本质区别,可谓与真正的共产党人一样有着高远的志向、博大的胸怀、渊博的学识,以及大慈大悲、大喜大乐的世间大爱;这种廓然大公、至公至善岂不是共产党人和真儒者的共同境界吗?!

而且在道德和人格修养的方法上,共产党人也需要“克己复礼”、“反躬自省”、“慎独慎微”、“一尘不染”、“两袖清风”、“克除私欲”、“明镜高悬”等等。共产党人也需要从“格物致知诚意正心”的“修身”开始,做好“齐家”的工作,然后才能够做好“治国平天下”的外王事业。想想共产党内有多少高级干部由于未做好修身、齐家的基础功夫,即使有很高的“治国平天下”的才华,也会因为私欲膨胀、家里妻子儿女及亲戚邻里、工作单位身边人的利令智昏、贪欲无度而身败名裂!“政者正也”,“其身正,不令而行,其身不正,虽令不从”(《论语·为政》),亦如《傅子》所云:“立德之本,莫尚乎正心。心正而后身正,身正而后左右正,左右正而后朝廷正,朝廷正而后国家正,国家正而后天下正。故天下不正,修之国家;国家不正,修之朝廷;朝廷不正,修之左右;左右不正,修之身;身不正,修之心。”此与《大学》关于格致诚正修齐治平的论述相一致,岂不说明共产党人及其各级干部,为了移风易俗,为了构建人民群众得以实现利益、健康幸福、自由发展的社会制度和环境,就必须以身作则、身先士卒、率先垂范吗?!从毛泽东提出“改造主观世界”,提高“马克思主义修养”,到张闻天《论青年的修养》和《论待人接物问题》、再到刘少奇《论共产党员修养》和周恩来《我的修养要则》,以及1941年中央《关于增强党性的决定》等,以至于今天习近平总书记倡导党性教育、党性修养就是共产党人的“心学”,都无不体现出中国共产党人在道德和人格修养方面与中华文化的高度一致性。

综上,插入一个微观的个体人性的视角,通过个体人性和社会历史的这种微观和宏观的比较分析,能够真切地看到:马克思主义与中华文化的关系是不同而和,而非绝对对立、水火不容。相信在二者相互读释、彼此融通的历史过程中,这种关系将进一步升华为融合为一,从而产生一种全新形态的中华新文化,这既是马克思主义在世界历史进程中中国化的必然产物,也是中华文化在同一历史进程中融入世界最先进文明的必然结果;当然,这也是中华民族在新的世纪对人类文明的新的伟大贡献!

[1]马克思,恩格斯. 德意志意识形态[M]// 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯文集:第1卷. 北京:人民出版社,2009.

[2]吴文新. 民主与科学的人本范式与中国的现代化[J]. 人文杂志,2001(2):30-35.

[3]马克思. 1844年经济学哲学手稿[M]. 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,译. 北京:人民出版社,2000:57.

[4]马克思. 关于费尔巴哈的提纲[M]// 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯选集:第1卷. 北京:人民出版社,2012:135.