新预算法下以支出控制为核心的财政规则研究

2018-03-30林静

林 静

(集美大学 诚毅学院,福建 厦门 361021)

一、引 言

美国生物学家Garrett Hardin在1968年最早提出“公地悲剧”(The Tragedy of the Commons)理论,研究了公共资源因私人利益最大化而导致滥用的现象[1]。在政府预算过程中也存在着“公地悲剧”,预算资金总规模就好比一块“公地”,一方面在预算编制上报过程,各支出部门都可以申请使用预算资金,因此,预算资金具有非排他性;另一方面,预算资金也兼具竞争性,各支出部门为了追逐自身利益,都会竞相争夺最大份额的预算资金。这导致了预算资金并不必然流向最符合公共需求和公共利益的支出部门,可能造成预算资金使用的低效率,甚至陷入支出总规模不断膨胀、预算资金入不敷出而枯竭的“悲剧”。为了避免“公地悲剧”现象,财政规则的建立要能控制预算资金支出总额,在各支出部门申请使用预算资金时,财政部门必须以客观标准或依据来审批分配预算资金,实现预算资金的合理配置以提高效率。

进一步考虑的是,预算过程涉及多方利益相关主体,如支出部门、财政部门、立法机构等。他们作为经济人不可避免地产生逐利行为,从而偏离预算的公共利益目标。支出部门是预算资金的需求者,财政部门是预算资金的供给者,供求双方的唯一性也形成了“双边垄断”,带来的后果就是预算资金配置的低效或无效。作为利益相关主体,两者在预算过程中的关系也是错综复杂的。由于两者存在着信息不对称,作为信息优势方的支出部门为获取最大份额的预算资金有可能向财政部门寻租,作为信息劣势方的财政部门虽然拥有预算资金分配权力,但无法全面、详实地了解预算资金的具体使用,更有甚者,在利益驱使下设租、创租或与支出部门合谋。而立法机构代表社会公众行使对预算资金申请、使用等的审批权和监督权,如果立法机构审批不认真或监督不力,就会给支出部门和财政部门制造较大的寻租空间。同时,立法机构也有可能站在理性人的立场,从而被支出部门俘获,成为分利主体之一。考虑到三个利益相关方的行为,财政规则的建立既要赋予立法机构行之有效的审批权和监督权,也要能够约束支出部门、财政部门和立法机构的行为,以确保预算目标不偏离社会公众利益。

二、以支出控制为核心的财政规则内涵解析

(一)财政规则应体现法治理念

宪政的核心就是“限政”,即限制政府的权力,因此从宪政视角出发,宪政规则是一切政府行为的最高规则。那么,为了约束和限制参与预算过程的利益相关主体的无限扩张行为,就要从最高层次的宪政规则出发,在《宪法》中规定支出控制、预算行为和预算权力等基本框架。可见,宪政规则是预算过程中其他层次规则的“元规则”[2]。美国联邦宪法中规定:“除依据法律规定拨款外不得从国库支款;一切公款的收支报告和账目应不时予以公布。”*资料来源:《Constitution of the United States》Article I,Section 9.http://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm.这就是美国预算的“元规则”,不仅对政府支出行为作出了限制,还从最高法的层次明确要求预算公开。

作为“元规则”下的规则再由诸如《财政基本法》《预算法》《预算法实施条例》以及有关国家预算管理的法规等作出细节性的规定和要求,这些层次的规则必须置于“元规则”的框架之下。从形式和内容上来看,财政规则不仅要包括一系列硬化预算约束的定量化指标,如限制政府支出总额或是增长率的支出规则,设定债务率、负债率或偿债率上限的债务规则等;还要包括涵盖预算全过程的一套的定性化规则或约定俗成的规定和安排,如设定不允许赤字的平衡预算规则(Balanced Fiscal Rule,BFR)、允许举债用以资本性支出的黄金财政规则(Golden Fiscal Rule,GFR)、允许举借新债用以偿还旧债利息支出的原始赤字规则(Primary Surplus Rule,PSR)[3]、自上而下或是自下而上的预算编制模式、利益相关主体的预算权力分配、预算超支行为的可操作性惩罚措施等。

(二)财政规则应能实现跨期预算约束

财政可持续性意味着财政收支长期保持平衡,那么在预算过程中,如果利益相关方盲目扩大预算支出,就可能破坏这种平衡,影响财政的可持续性发展。只有以周期性预算平衡理念为指导,通过有效衔接预算和政策、控制预算支出,才能达到优化资源配置、保持财政可持续、促进经济良性发展态势的目标。简言之, 为保证财政的可持续性和经济的良性发展,必须构建科学的财政规则实现跨期预算约束。

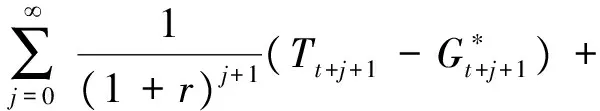

本文运用跨期预算约束方程来分析哪些财政规则能够有效实现支出控制和财政可持续性。借鉴Tomomi Miyazaki(2014)分析澳大利亚、瑞典财政可持续性的理论模型[4]和白彦锋、叶菲(2014)对美国财政可持续性的研究方法,建立政府的单期预算约束方程[5]:

Bt-Bt-1=Gt+rtBt-1-Tt

(1)

其中,Bt是t期累积的债务,Bt-1是t-1期累积的债务,Gt是t期的政府支出(不含债务利息支出),rt是t期实际利率,Tt是t期的政府收入(假定财政收入全部来源于税收)。假定rt是在平均值r附近的平稳序列,则有Gt*=Gt+(rt-r)Bt-1,代入到式(1)中整理可得:

Gt*+(1+r)Bt-1=Bt+Tt

(2)

式(2)对t期及其后的每一期都成立,跨期预算约束方程为:

(3)

为了防止政府发行新债偿还旧债,就要对式(3)加上非蓬齐博弈条件(No-Ponzi Game Condition),即为:

(4)

式(3)就可以写为简单的政府跨期预算方程:

(5)

常用的量化支出规则有两种:一是规定政府支出占地区生产总值的比重;二是对政府支出的年增长率设置上限,如我国的香港地区预算支出增长率与本地生产总值的增长率相适应*资料来源:《中华人民共和国香港特别行政区基本法》第一百零七条 香港特别行政区的财政预算以量入为出为原则,力求收支平衡,避免赤字,并与本地生产总值的增长率相适应。,美国德克萨斯州规定支出增长率不能超过州经济增长率,澳大利亚新南威尔士州规定政府支出年增长率不能超过政府收入的长期平均年增长率*资料来源:The Legislative Assembly of New South Wales,Australia,“Fiscal Responsibility Bill 2012”:Part 2 Fiscal targets and principles:6 Fiscal targets,(a).。常用的量化债务规则有:一是设定债务余额占地区生产总值的比重上限,如澳大利亚的新南威尔士州在《财政责任法(2005年)》的长期财政目标中明确规定,到2015年6月30日前,政府的净金融债务占当地生产总值的比重必须降低到6%以下的水平*资料来源:The Legislative Assembly of New South Wales,Australia,“Fiscal Responsibility Bill 2005”:Part 2 Fiscal targets:7 Long term fiscal targets,(a).。二是为了避免以新债偿旧债的蓬齐博弈,对债务还本付息额占当地政府年度收入的比重设定上限,如美国德克萨斯州规定如果任何一个财政年度债务的还本付息额超过其占一般收入基金的5%,则该预算年度不允许发行新债务*资料来源:Texas Constitution(Includes Amendments Throughthe November 4,2014,Constitutional Amendment Election):Article 3 Section 49-j.。

(三)财政规则应形成激励相容约束

财政规则要形成激励相容约束,首先,要解决的是预算过程中的信息不对称问题。这就要求财政的所有收支必须在预算中体现,预算科目设置要详实且细化至“项”或“目”一级,并实现预算信息的全面公开,做到预算编制信息、可量化的绩效指标、预算执行信息、预算审计信息、中期与年度绩效报告、绩效评估结果等全方位公开,提高透明度,加强社会公众监督以减少寻租空间。

其次,要实行“问责—追责”的绩效预算。一方面,预算年度中期与年度终了都应由各支出部门编制绩效报告,如实反映各支出项目的资金使用效果。未能如期达到绩效指标,应对支出部门负责人“问责”;同时也要“追责”,即使任期结束仍然要承担相应责任,以避免支出部门短期逐利行为。另一方面,在本年度编制预算时,财政部门应将支出部门申请的资金与该支出部门在上一年度的内部绩效报告、外部绩效评估结果相挂钩,以进行科学、合理、有效地配置财政资金。若支出部门存在有严重偏离绩效指标的项目,应将剩余未使用的资金缴还财政部门,并由财政部门削减其在本年度预算申请的项目与资金规模。

最后,激励相容还需要形成有效的激励措施。从资金供给方而言,每个年度支出部门申请的预算项目数量多、涉及领域广,财政部门在审批项目时需要以一定的标准或依据对项目进行优先级排序。那么,在项目排序中可以结合绩效预算的理念。具体而言,按绩效指标量化考核,将支出部门上年度所承担的项目按“完成度”从高到低进行排序,那么财政部门确定本年度预算项目优先次序时也将此作为依据之一,优先审批与分配资金到“完成度”较高的支出部门。同时,“完成度”也可作为考核支出部门及各项目负责人政绩的因素之一。从资金需求方而言,预算项目的申请也要引入市场竞争。根据上文提及的双边垄断,支出部门实质上就是需求方的垄断,拥有着绝对的信息优势,同时还具备绩效预算中赋予的资金裁量权,这就使得支出部门为了逐利,易滋生不断扩大预算项目资金的行为。只有在需求方实现竞争,才能有效控制预算支出的规模,才能提高资金的分配与使用效率。

三、新预算法下以支出控制为核心的财

政规则的现实考察

(一)预算“元规则”的缺位

现行的《中华人民共和国宪法》*注:《中华人民共和国宪法》于1982年12月4日颁布实施,后于1988年、1993年、1999年、2004年四次修正。共有5条对财政预算的审批权、编制权、执行权、监督权分配上作出了规定,主要包括:第62条第10项规定了全国人民代表大会有权“审查和批准国家的预算和预算执行情况的报告”;第89条第5项规定了国务院有权“编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算”;第91条第1款规定了审计机关有权“对国务院各部门和地方各级政府的财政收支、对国家的财政金融机构和企业事业组织的财务收支进行审计监督”。可见,我国《宪法》上述条文涉及的主体就是作为立法机构的人大、作为政府的国务院以及作为监督部门的审计机关,侧重在三者之间进行预算权力的配置。

显然,我国《宪法》对预算方面的规定从条款上来看过于零散,没有专门的章节加以规定。从内容上来看,《宪法》中涉及的预算内容过于简单、粗糙。首先,条款规定对预算内容涵盖不全面,仅是配置了预算权力,而对预算程序、预算公开、预算收支划分范围等基本制度均未涉及。其次,即便在预算权力方面,现有条款的规定也不尽完善。我国《宪法》中虽然明确规定了人大作为立法机构具有预算审批权,但却忽略了人大作为公众利益的代表,更应在《宪法》的层面赋予并落实预算监督权。同时,在《宪法》中强调的是,国务院设立的审计机关独立行使预算监督权。审计机关通过监督调查,能够及时发现和控制地方政府财政资金的违法违规行为,以规范财政资金分配使用[6]。然而,审计机关是属于政府部门,相当于是内部的预算审计监督,那么在实践中因各种利益关系牵绊很难真正地做到独立性与公平性,有可能削弱了预算的约束力。最后,宪法层面不仅缺少直接对预算支出控制的规定,而且还规定了全国人大常委会可以审批部分预算调整方案。这就意味着预算执行过程中,由于预算支出“增加”而带来的调整可能被审批通过,这就降低了预算约束的效果。实际上预算的约束力更多地体现在对预算支出的控制上。如果没有对预算支出设定限额,那么利益相关主体在私利驱动下就会不断突破预算报告中的支出规模,造成预算支出膨胀,从而再以发债形式来实现预算平衡,如此恶性循环下去最终可能造成政府沉重的债务负担。

(二)定性化规则体现了法治理念但约束力有待加强

为了保证预算资金分配和使用的合理性与有效性,应硬化预算约束,从社会公众利益最大化出发,以定量化指标为主结合定性化规则,实现预算管理的规范化,达到有效约束和控制预算过程中利益相关主体的行为。我国于2014年修订并实施了新《预算法》,将预算过程中应遵循的基本规则,如预算的全面规范、公开透明等,以法律明文的形式规定,体现了法治理念。但这些规则多是定性化的表述,在约束预算行为的有效性上仍显不足。

一是预算的全面规范原则,实质上是遵循了将财政活动完整纳入法治框架的基本思路[7]。它不仅要求政府的一切财政活动都要纳入到预算中,而且预算体系要完整。虽然新《预算法》按章分别对预算的编制、审批、执行、调整与监督都作出了相关规定,但预算是否偏离社会公众利益目标、预算资金的使用是否有效还要看执行的效果,即要进行绩效预算。新《预算法》中也首次将绩效预算管理以法律形式作出规定,并在第12条、第32条、第49条、第57条、第79条中提到了“绩效”,相较以往的预算管理是一大进步。然而,这些条款对于绩效方面的规定较为笼统,只是在预算编制环节上要求申报绩效目标,在执行环节要求支出部门开展绩效评价,在决算环节上要求对重点支出和重大投资项目绩效情况进行重点审查,至于绩效目标设定的客观标准或依据、绩效评价的主要考核指标等均未作出可量化的具体规定。那么,实践中的绩效预算管理就存在着可被利益相关主体操纵的空间,执行的随意性较大,如支出部门在预算编制申报绩效目标时,从自身利益出发设定较低目标值,在绩效自我评价时就很轻易地实现了,这就违背了绩效管理的初衷,可能造成预算资金配置与使用效率大打折扣。

二是预算的公开透明原则,强调了预算要自觉主动地接受社会公众的监督。新《预算法》第14条、第89条明确规定预算公开的范围,包括了预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表、政府采购、预算执行和其他财政收支的审计工作报告,并规定了预算公开的时限,除政府采购与审计工作报告后其余各项均在批复后20日内公开。在该原则下明确从时间上进行了量化,应该能提高执行效果,但因实践中即使违规了也无须承担任何责任后果,这样预算批复后未及时公开、部分公开或是逾期公开的现象就会一直无法得以彻底解决。如广西壮族自治区2016年预算执行情况和2017年的预算草案于2017年1月13日已由本级人大审查通过,政府网站预算信息公开时间是在2017年2月6日;山东省人大2017年2月11日审查通过2016年预算执行情况和2017年预算草案,直至3月上旬仍未公开。

(三)跨期预算约束条件不健全

按上文所述,跨期预算约束方程是在一个中长期时间框架下,分析政府收支平衡实现要遵循的约束条件。首先,需要明确“跨期”的时间框架;其次,应建立合理的量化债务规则和支出规则以约束预算规模扩张,实现财政可持续性。然而,我国预算实践中并没有完全具备这两个约束条件。

1.预算编制与发展规划时间框架不匹配

我国新《预算法》规定了预算收支平衡的基本原则,并要求各级政府建立跨年度预算平衡机制。与该机制相配合,2015年1月23日,国务院颁布了《关于实行中期财政规划管理的意见》(国发2015年3号),进一步要求编制三年滚动预算。这就意味着,目前我国跨年度的时间范围是三年,而在预算过程的首要环节—预算编制有可能出现平衡上的困扰。因为我国的国民经济和社会发展规划纲要(下文简称为“规划”)是以五年为周期的,预算编制要以规划为基准,三年的滚动预算与五年规划在时间上出现了不匹配。如2015年编制2016-2018年的三年滚动预算,其指引性文件是2016-2020年的规划;随着预算的执行,逐年向后滚动编制,那么到了2018年要编制2019-2021年的三年滚动预算时,应该以2016-2020年的规划为指引还是以2021-2025年的规划为指引,这就产生了规划的重叠,编制预算时可能无所适从,未来执行预算时可能就会频频出现追加或是调整预算的现象,这也就谈不上实现预算的跨期约束了。

2.债务规则和支出规则未实现量化约束

跨期预算约束方程中的预算收入包括了税收收入和债务收入,而根据我国新《预算法》第35条规定的预算要遵循“量入为出,收支平衡”的规则,意味着政府可以通过债务性收入来实现预算平衡。为防范政府过多举债可能诱发的财政风险,我国通过法律明文对政府的举债行为加以规范,以加强对政府债务的管理。

从债务规则来看,我国遵循的是黄金财政规则(GFR),即对举债用途进行明确限制。新《预算法》规定了地方政府举债方式是发行债券,而举借债务“只能用于公益性资本支出,不得用于经常性支出”。经可查到的政府公开的一般公共预算收入表,债务收入只有一个合计数据,没有明细数据的信息,更没有对资金使用方向的记载,也就处于监管之外。即使编入预算表,也仍然存在被人为操纵的空间。譬如,在预算收入编制时,债务收入是作为公益性资本支出的资金来源,在预算执行中当经常性支出项目超出计划安排的资金规模时,这部分的债务收入就可能被挪用了。因此,债务规则设计关键是要直接对举债规模进行数量上的限制,以约束利益相关主体的行为。对此,我国新《预算法》第34条*《中华人民共和国预算法》(2014年修正),第34条:中央一般公共预算中必需的部分资金,可以通过举借国内和国外债务等方式筹措,举借债务应当控制适当的规模,保持合理的结构。对中央一般公共预算中举借的债务实行余额管理,余额的规模不得超过全国人民代表大会批准的限额。国务院财政部门具体负责对中央政府债务的统一管理。、第35条*《中华人民共和国预算法》(2014年修正),第35条:地方各级预算按照量入为出、收支平衡的原则编制,除本法另有规定外,不列赤字。 经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金,可以在国务院确定的限额内,通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。举借债务的规模,由国务院报全国人民代表大会或者全国人民代表大会常务委员会批准。省、自治区、直辖市依照国务院下达的限额举借的债务,列入本级预算调整方案,报本级人民代表大会常务委员会批准。举借的债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源,只能用于公益性资本支出,不得用于经常性支出。在债务规模限额上作出了规定,但只是采用了“全国人民代表大会批准的限额”、“国务院确定的限额”的定性表述方式,也未说明“批准与确定”的客观依据。由于缺乏量化指标的约束,政府在举债目的、举债形式、举债规模、举债用途等方面都有可能违背承诺,作出不谨慎的行为;同时,作为监督者的社会公众也找不到参照值来判断政府举债是否出现了违规,这就弱化了对政府债务控制的有效性。

从支出规则来看,虽然新《预算法》对预算支出的细化编制作出具体规定,要求按功能分类编制到项、按经济分类编制到款,还规定了全部政府支出必须纳入预算、强化支出的绩效管理等内容,但同样也没有量化指标以实现对政府支出规模的硬约束。如果再考虑到预算执行过程中的调整问题,利益相关主体就拥有了较大的资金自由裁量权,也势必会增加寻租与设租的空间,最终必然使得政府支出呈现扩张趋势。

(四)预算中的激励不相容

一方面,预算中的责任约束过软。新《预算法》规定预算信息要及时全面公开,但实践中并不是所有的政府部门都严格地遵循,这是因为内部责任意识不强和外部责任约束不严造成的。所谓的外部责任约束指的就是要切实有效地进行问责与追责。新《预算法》有专门的一章(第十章)规定了预算中的利益相关主体因违法行为而必须承担的法律责任,较之以往是一大进步。但仔细分析,这些法律责任过轻,多是行政责任,以警告、通报、降级、撤职、开除的处分方式为主,对于利益相关主体而言,显然这样的违法成本过低,也就使得他们无视法律规定违背了承诺,摒弃了社会公众利益,预算行为极易出现偏差。不仅如此,预算实践中法律责任还难以落实,“很少有哪个部门和个人对‘绩效不佳’和‘配置适当’(支出优先性不当)承担了真正的责任,更不用说过度支出、赤字(隐性赤字最重要)和债务了。”[8]

另一方面,如果只是强调重责以严肃财经纪律,一定程度上将会束缚政府的手脚,利益相关主体因怕担责就可能“不作为”,却无益于预算资源分配的合理性与有效性。硬化约束的同时还需配合以激励机制,引导利益相关主体在预算资源分配、使用等过程中将自身的利益(如政绩考核)与社会公众的利益相统一。从当前我国与世界大多数发达国家的预算实践来看,推行绩效预算是建设激励机制的一个重要路径。虽然新《预算法》中强调了绩效预算的理念,但是运用绩效挂钩激励的相关规定措施并不明确,譬如客观的绩效指标体系未统一、绩效评价结果如何量化、绩效好是否有利于支出项目优先排序、绩效是否列入政绩考核因素等,这些都导致了绩效预算并未真正发挥也无从发挥出激励作用。

四、结论及建议

根据上述分析,为了保障预算过程中利益相关主体配置和使用财政资金的规范性、合理性与有效性,需要设计和构建一系列的财政规则,涵盖预算收入、预算支出,贯穿预算编制、审批、执行与监督全过程,而其中最为重要的是要以预算支出控制为核心,才能抑制财政规模的过度扩张,也才能提高财政资金配置和使用的效率。

(一)确立支出控制的“元规则”

虽然我国《宪法》几乎没有条款对预算支出控制进行明确规定,只是通过预算权力分配间接地实行预算主体间的权力制衡,以达到控制预算的目的。但由于《宪法》是我国的根本大法,不宜经常性地修改与变动。而预算法作为“经济宪法”可以相应地在支出控制方面予以规定,以弥补“元规则”的缺位。具体而言,《预算法》中应明确规定财政支出控制的内涵界定、支出控制的方式与指标、支出控制的项目清单等内容。为了协调支出控制与预算调整两者的关系,应在支出控制相关规定的前提下,对预算调整的条件严格限定,如对于支出控制的项目清单内的项目一经审批通过,不得随意调整;若需要追加资金,人大应严格审核项目的成本与绩效指标,同时减少该支出部门的其他项目的支出,以保证预算总支出限额不被随意突破。

(二)保障预算监督权的独立性

我国《宪法》明确赋予审计机关预算监督权,预算法中强调的是人大常委的监督权。正如上文所述,我国的审计署是置于国务院下设立的,独立性不足,易为其他利益相关主体所俘获。因此,可以仿效美国审计总署(GAO)的设立方式,剥离其与国务院的行政隶属关系,审计长由国家主席提名、人大投票批准任命,审计机关其他人员由人大提名与任命,所行审计与监督事务向人大报告与负责,与人大常委的监督权相互制衡。

(三)定性化规则要予以明晰且细化

上文提及的“讲求绩效”原则过于笼统,应从预算编制、审批、执行和决算诸环节对绩效管理实施细节进行明确规定,包括了绩效信息公开、绩效目标设定与审查标准、绩效评价体系及评价结果运用等。只有细化且明晰的规则,并以法的形式予以规定,才具有较强的权威性和可操作性,而通过切实可行的绩效预算管理才能提高对预算的约束力。

(四)科学设立定量化指标,加强预算支出跨期约束

设立定量化的“硬预算约束”的环境[9],才能遏制预算支出规模不断膨胀的势头,也才能避免“公地悲剧”现象。在当前实行中期财政规划的背景下,预算支出约束应置于中期的时间框架下,既要遵循新《预算法》规定的“量入为出”的原则,又要实现跨年度预算平衡,就要从“支出”和“(举债)收入”个方面设立定量化指标:

支出方面的规则首要解决的是时间框架一致性问题,在当前中期财政规划视角下,滚动编制预算的时间框架要以国民经济和社会发展规划纲要的时间为基准。在统一的时间框架下,为保证跨年度预算平衡的实现,应将跨年度的收入估计作为设定政府支出上限的重要基础,而跨年度的收入估计也要采用定量分析方式来保证其客观性[10]。同时,再设定比率指标的方式以约束支出总规模,如仿效我国香港地区和美国德克萨斯州,规定支出总规模增长率不得超过GDP增长率。

收入方面主要着眼于债务规则的量化指标。预算法可以将国际上公认的防范债务风险的指标,如《马斯特里赫特条约》规定的负债率60%及国际货币基金组织确定的债务率90%~150%,作为确定举债限额的因素[11]。此外,债务规则还应在跨年度的时间框架下予以科学设计,在继续严格遵循黄金财政规则的前提下,对债务还本付息额占年度财政收入的比重设定上限,并按债务余额的一定比重设置偿债基金,避免出现以新债偿旧债的蓬齐博弈,以实现跨期约束条件下的财政安全。

(五)完善“激励相容”的财政规则

强化财政规则的约束力,就要增加违法成本,不仅在行政上予以“追责—问责”,还要在经济上追缴寻租设租所得利益、赔偿或弥补财政资金滥用导致的低效等。既然在新预算法中有专门的法律责任一章,一旦发现违法的行为,就应该严格依法追究。要做到这点,也需要审计机关、人大、社会公众等多元化监督来保障其真正落到实处。

当然,如果只是一味实行外部硬约束,不加强内部激励,利益相关主体也很难有动力提高财政资金分配和使用的有效性。按照尼斯坎南的官僚预算最大化理论观点,官僚的内在动力源于自身的晋升,现实中也就是政绩考核。那么,结合当前我国推行的绩效预算管理,要在约束预算规模、实现资源配置有效的同时还能满足官僚自身利益的追求,那就应将绩效评价结果与官僚的晋升相挂钩。具体而言,应将绩效评价结果量化,如上文所述设计一个“上年度项目完成度”指标,再将其作为政绩考核的一个重要因素。进一步考虑的是,在支出上限设定的前提下,明确考核指标,将所有预算支出都纳入考核范围[12],同时,预算资金按支出项目优先顺序进行分配,那么,支出项目排序时也应将“完成度”作为依据之一。但这并不意味着简单地将绩效与支出项目排序直接联系,也不意味着绩效是唯一的依据,而是强调绩效评价结果的合理运用,以促使支出部门为“竞争”资金而积极主动地提高支出项目绩效水平,以更有效地促进资源的合理配置。

[1]Garrett Hardin.The tragedy of the commons[J].Science,1968(12):1243-1248.

[2]陈旭东.宪政规则下的社会秩序构建与公共预算改革[J].山东社会科学,2012(7):140-143.

[3]贾俊雪,郭庆旺.财政规则、经济增长与政府债务规模[J].世界经济,2011(1):73-92.

[4]Tomomi Miyazaki.Fiscal reform and fiscal sustainability: evidence from Australia and Sweden[J].International Review of Economics and Finance,2014(33):141-151.

[5]白彦锋,叶菲.美国财政赤字状况及其可持续性分析:基于蓬齐博弈与非蓬齐博弈的分析[J].中央财经大学学报,2014(2):3-12.

[6]吴勋,王雨晨,高黎力.国家审计机关地位与审计机能的实现——基于《中国审计年鉴》的分析[J].西安财经学院学报,2017(5):51-56.

[7]刘剑文.预算法治的三维建构: 观念、原则和机制——兼论新《预算法》的突破[J].法学杂志,2015(4):15-22.

[8]王雍君.新《预算法》的贯彻与环境性限制的超越[J].财政监督,2016(8):5-9.

[9]王雍君.中国公共预算改革:从年度到中期基础[M].北京:经济科学出版社,2011:114.

[10] 马蔡琛,张莉.构建中的跨年度预算平衡机制:国际经验与中国现实[J].财政研究,2016(1):26-37.

[11] 陈治.中国预算法实施的现实困境、功能限度与改革路径——基于财政可持续视角的考量[J].财经法学,2017(1):5-16.

[12] 李香菊,刘浩.基于突击花钱视角的我国预算制度改革研究[J].西安财经学院学报,2016(2):5-11.