工具进化论视域下陶器时代的重要历史意义

2018-03-30崔卉

文 / 崔卉

一、“三段分期法”之滥觞及局限性

1 9世纪中叶,丹麦皇家博物馆馆长汤姆森(Thomsen C.J.,1788—1865)根据馆藏文物情况在《北欧古物导论》(1836年)提出“三段分期法”(石器时代、青铜时代、铁器时代)并将之首先应用于馆藏陈列中。其后,他的学生沃尔赛(J.J.A.Worsaae,1821—1885)又将三期说的适用范围延伸,用于田野遗址考古年代判定,并在《丹麦原始时代古物》一书中以发掘工作中所见的地层关系作为证据论证了这种分期方法的实践可操作性。自此,“三段分期法”开始被欧洲学术界普遍接受,风靡世界,被后来者奉为圭臬。

时过境迁,随着地质学、人类学、生物学、考古学等学科在这百余年间的蓬勃发展,新的探测技术、考古挖掘成果、藏品解读技术和研究成果不断推出,“三段分期法”的历史局限性也日益凸显。一方面是学说本身的固有局限性。其产生仅以对一馆馆藏的研究为基础,范围极其狭窄,直接导致了很多后来者从该理论出发,面对新发现无所适从。另一方面,这一学说无法反映各历史阶段间的传承、发展关系。任何一种方式方法的创新都是从旧有的“母胎”中孕育发展而来,在经过发展成熟后也必然成为更新的方式方法的“母胎”。另外,“三段分期法”虽然提出人类发展中的三种代表物质,但这种割裂历史发展脉络的跳跃式分期方法无法显示人类历史发展变化的延续性,直接影响了历史研究的科学性和严谨性。

二、以工具及材质为标志的人类发展历史进程

亘古以来,工具及其材质一直是生产力水平发展的重要标志。因此,考察以工具为代表的生产力的变迁,也就能够从根本上反映人类发展史传承延续的演进关系。

(一)人类工具及材质的发展进程

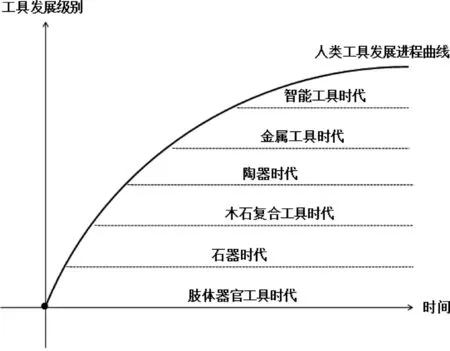

正如马克思所说的手推磨产生的是封建主社会,蒸汽磨产生的是工业资本家社会一样,越是在生产力不发达的古代社会,生产工具的标志性地位就越加明显。通过比较研究,根据工具的不同材质,可以将人类发展历史按照典型工具材质分为6个时代,见图1。

图1 人类工具及材质的发展进程

在图1中,为方便理解,将原点预设为“人类产生之初”。伴随着时间的推进和人类意识、能力的发展,人类工具也在不断升级变化。在各个时代里,已经产生的各种工具间并无非常严格的使用界线,正如正在进入智能工具时代的我们,生活中也不乏木器、陶器、金属工具一样。之所以这样区分,仅仅是因为这些种类的工具在人类发展历史中具有里程碑式地位和发展标志意义。

第一阶段为肢体器官工具时代。从人猿揖别起,当这些最初的人类爬下树枝,走向更广阔的大地,不论是采摘食物还是防御攻击,起决定作用的一直是人类自身的肢体器官。人类用了数百万年的时间,才探索出用手获取食物和用脚走路的肢体分工,并熟练掌握其使用技巧。完成对自身的上肢和下肢进行工具式分工,是这一时期人类发展最伟大的成就。从无意识地拿起石块、折断树枝,到有意识地使用石块、树枝协助获取食物、抵御侵害,人类也逐渐发展到下一阶段。

第二阶段为石器时代。当人类有意识地拿起石块通过摔、砸制作简陋的石器工具,用石块砸断树枝制作木棒时,便进入了崭新的一个阶段——石器时代。相较于考古遗址中发现的石刀、石凿、砺石、石磨盘、石磨棒等大量纯石制工具遗存和偶尔可见的木器腐化、碳化遗迹而言,“石器时代”更能体现这一时期的工具特征。考古实证表明:在北京猿人遗址中石器刮削器占70%以上,黔西观音洞遗址中发现的刮削器甚至占到80%以上。正是在两三百万年的日常生活实践积累中,人类逐渐发现将木、石结合使用比单独使用能够发挥更大的效果,创造出木石复合工具。

第三阶段是木石复合工具时代。其现实遗存为大量的石制部分保存完好,木质部分腐朽不可见的木石复合工具,如石斧、石铲、石钺、石镞、耒、耜等。木石复合工具的出现是人类工具史上的又一次重大飞跃,即成功运用了1+1>2的聚合效应,认识到由某些单一工具组合形成的复合工具能够叠加出更强大的功效。尤其是以箭镞为代表的弓箭发明。摩尔根在《古代社会》一书中就充分肯定了弓箭这一木石复合工具的历史地位,认为弓箭的发明对人类生活产生了划时代的影响。从中国山西朔县峙峪村旧石器时代晚期遗址(距今2.8万年)中发现的一枚用燧石打制的箭镞起,弓箭这种高效率远程攻击工具的出现,极大地提高了人类肉食摄入量,促进了人脑和器官的发展。其它如铲、镰、斧等木石复合工具也因使用范围单一,形制变化较小,基本没有特别大的外观改变,现在仍在活跃在人类工具体系里,其深远影响可见一斑。

当然,这一时代及以前的工具都是纯物理条件制作的,这一点非常重要,因为接下来,伴随着人类对火的掌握,从天然火到人工火,在距今2万年左右,人类第一次创造出一种全新的自然界中从未出现过的物质——陶器,由此进入陶器时代。其后,依次是以青铜器和铁器为代表的金属工具时代和以大规模信息处理技术为代表的智能工具时代,因年代近,易于理解,这里不再赘述。

(二)“工具进化论”能够反映时代的变迁

工具产品的品质和特征受到工具原材料的直接影响。刨除物质在自然界不均衡分布的环境因素影响,在某一特定区域内,制作工具使用的不同原材料,具有不同的强度、硬度、延展性,更需要不同的制作加工技巧。即使是同一材质,由于加工制作技巧和熟练程度的不同也会对产品产生质的影响。“陶”“瓷”的发展史就很清晰地验证了这一观点。

我国是举世公认的陶瓷大国。陶器最早可追溯到距今2万多年前的江西仙人洞旧石器遗址;瓷器则出现较晚,大致在东汉时期。陶器与瓷器的区别,其一在于使用材料的范围:陶器制作原料范围较广,包括各种矿物粘土,当然也包括制作瓷器的唯一原料——高岭土;其二在于烧成温度,陶器器物烧成温度较低,最高不超过1100℃;而瓷器烧成温度至少在1100℃以上,甚至达到1400—1500℃。一般的陶土即使烧制到瓷器所需温度,也只会被烧熔为玻璃质外表,如古代的白陶。仅就高岭土制作的器物而言,由于原料不变,炉窑温度就在烧制过程中起了决定性作用,成为区别陶器与瓷器的唯一方法。如商周至战国时期我国南方地区就出现了所谓“原始瓷”,其质地为高岭土,但由于技术水平限制,炉窑温度“不达标”,只能归属于硬质陶器范畴。正是由于制作工艺水平的限制,某一特定材质的出现,就一定是生产力水平达到某一等级的标志。这种工具质的规定性也就天然地成为一种反映生产力和历史发展阶段的标志。

三、“陶器时代”具有重要的历史意义

首先,陶器发明具有划时代意义。陶器作为人类发展史上,人类第一次“发明”而非“发现”的一种新物质,本身即具有划时代的历史意义。根据考古发现实证,目前全国各省均有新石器时代的陶器(残片)出土。这些成千上万的陶器和难以计数的残片已经为我们掀开了“陶器时代”神秘面纱的一角。

其次,陶器时代对人类生活各方面均产生深远影响。陶器这种水土火交融而成的新物质,在被发明后,就因其取材方便、制造简单、用途广泛、易于长久保存的特性得到当时人类的青睐,比起已有的木器、石器而言,在可塑性、延展性上优点更加明显,于是造型各异的陶罐、陶瓮、陶瓶、陶杯、陶壶、陶豆等陶制器物层出不穷,其它如陶网坠、陶纺轮、陶弹丸等也在各自的领域对人类生活的产生重要影响。

另一方面,陶制工具的出现也极大地改变了人们的饮食习惯和食品结构。从茹毛饮血到烧烤食物是一种飞跃,但狩猎成功可遇而不可求;从烧烤生煎到炖汤、煮饭、熬粥,使用陶器烹饪、贮存各种谷物,对人类各种器官尤其是脑的发育产生了不可估量的积极影响。仅就烹饪食物类别和比例而言,已有研究表明,从仰韶文化时期发展到陶寺文化时期,人们的饮食结构中粟、黍等C4植物已经从接近50%发展到70%,不仅说明粟类已经成为当时人们的主要食物来源,更说明当贮存食物的陶瓮、炊粟炖汤的陶罐、蒸煮食物的陶鬲等陶器工具出现后,直接刺激了原始农业的产生发展。

更为可贵的是,食物的丰富、脑的发育、农业的发展激发了人对自然界的观察能力,并把这些认识用陶塑、彩绘陶器的形式表现出来,自然生动地展现在后人眼前。如淮滨“沙冢遗址”就出土了一对陶鸟,雌雄大小般配,雄鸟阳刚帅气,雌鸟温柔慈祥,朴素稚拙、圆浑大气,充分显示出人们对大自然的细腻观察和艺术创造。

再次,陶器对金属工具时代产生了深远影响。在器型方面,陶器有了井喷式的发展。陶泥较之石块、树枝而言更能够充分发挥人的主观想象力,被塑造成不同的形状,如鬲、鼎、甗、盆、豆、盂等。很多青铜器器型都可以直接从陶器中找到来源,如龙山文化时期的淮滨沙冢遗址中出土的陶豆和春秋早期黄君孟夫妇合葬墓中出土的青铜豆就无明显的器形差异,尽管它们之间已经相距了四千年的岁月。

在纹饰方面,陶器纹饰以彩陶为最。彩陶中常见的直线、弧线、圆圈、三角等纹饰不仅本身就在青铜器中十分常见,更是青铜器中弦纹、绳纹、连珠纹的鼻祖;青铜器中常见的饕餮纹、蟠虺纹也都可以在彩陶纹饰的人面纹、动物纹中找到原始图形。

在功用方面,陶器堪称青铜器的先驱。不仅日常用具,仅就礼器而言,在二里头文化遗址中,早期就已经出现了专门用以祭祀、陪葬的黑陶礼器和白陶礼器;直到晚期,才出现造型直接继承了白陶器型的青铜礼器。

第四,陶器时代填补了石器时代与金属工具时代之间的文化断层。众所周知,石器工具与金属工具的最大区别在于,石器是使用物理方法将天然形成的石块经过敲打、磨制等制成需要的石质工具,因此石器多以块状、片状为主,间或穿孔以便于捆扎固定;金属工具的制作则需要用化学手段将矿石经过冶炼后浇铸使用。从工具制作方法上看,在这两个时代之间存在天然的鸿沟,期间必然存过渡阶段。

根据目前已知的考古资料,至少在距今5000年左右,我们的祖先已经知道了冶炼铜的技术。但真正意义上人们大范围的铸造、使用青铜器,大约要到距今4000年左右的商代。从这一时期出土的大量青铜器和一些铸造工场遗址可知,陶器是制造青铜器的重要工具之一,即青铜器是产品,矿石是原料,而最重要的工具则是冶炼铜矿的陶坩埚和固定纹饰形式的陶范。陶器时代上承石器时代,下连金属工具时代,成为联系起石器时代和金属工具时代的文化桥梁,填补了二者之间发展的文化断层。

综上,我们必须打破旧有认识的藩篱和禁锢,肯定陶器时代在人类发展中的重要意义。首先,陶器时代绝不是任何其它时代的从属和附庸。陶器时代在人类发展史具有与石器时代、金属工具时代同等重要的意义。其次,认识不应被割裂,我们必须承认,如果没有陶器时代的积累和支撑,就不会有金属工具时代迸发的灿烂文明,也就不会有人类辉煌的今天。

参考文献:

[1]许宏.最早的中国[M].北京:科学出版社,2009.

[2]苏秉琦.中国远古时代[M].上海:上海人民出版社,2010.

[3]陈明远,金岷彬.历史观的新突破[M].太原:山西人民出版社,2014.

[4]赵宾福.考古学的分期与石器时代的分野[J].贵州社会科学,2009(1).

[5]李文杰.中国古代制陶工艺的分期和类型[J].自然科学史研究,1996(1).

[6]田野.考古发现与“文化探源”之二:陶器[J].大众考古,2013(2).

[7]庞倩.陶器即媒介:对史前陶器文明的另一种诠释[D].兰州大学,2015.