我只看到没意思的刻薄

2018-03-29王方济

王方济

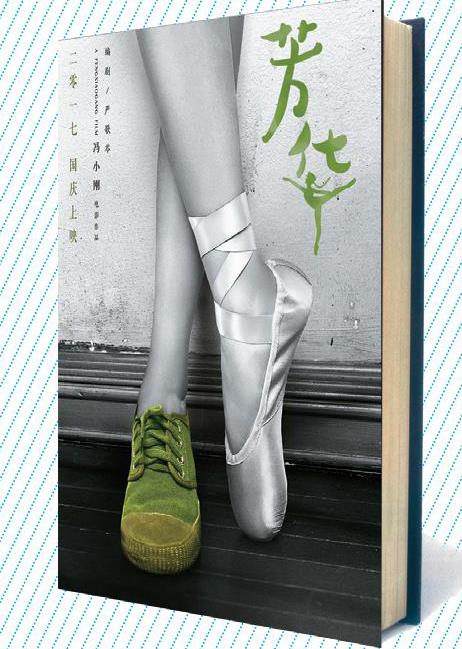

《芳华》

作者:严歌苓

出版社:人民文学出版社

出版时间:2017年5月

定价:39.00元

2017年第3期的文学杂志《十月》发表了严歌苓的小说《你触碰了我》,拍成电影,名叫《芳华》。评价很多,电影是吸引人的,看完电影的人觉得意犹未尽,所以小说《芳华》就成了必然的衍生阅读产品。

整部小说可以分成上下两部,上部是不太懂事的、被贫穷不幸折磨的有些变态的“萧穗子”,将文工团大小事件靠猜想拼凑出来的往事。语言刻薄、狠毒,甚至龌龊。与冯小刚的电影画面的温情、美丽与哀愁完全不同。

下半部因为人物接近晚年,叙述缺乏上半部刻薄的力度,是一种似乎见过世面但没什么见识的老年妇女的絮叨与怀旧。不过下半部的絮叨温情算是挽救了上半部令人作呕的风格。

上半部与下半部都有精彩的段落与句子,现代派的手法也能迷惑人,但整部小说缺乏结构上的力度与精神上的锐度,只能说是一部具备纪实风格的回忆录而已。我们都能想象那些生命质量不高的老年人的一生,但是作家总该有审美上的创新,但可惜,除了恶毒,其他没有。

不妨以《包法利夫人》与《安娜·卡列尼娜》为例,包法利夫人爱读地摊小说,在庸俗的小镇上沒有分寸地偷情,出丑,自杀。这种事情被福楼拜编排得风生水起,令人捧腹的段子此起彼伏。安娜·卡列尼娜与愣头青军官偷情,闹得满城风雨,被耻笑,自杀。但小说的美学品格却很高,笨拙的安娜令人同情,偷情滴水不漏的上层阶级却显得鸡贼虚伪……

《芳华》前半部写苦难,其实文工团在当时已经算是生活水平不错的地方了。也只有扭曲的人才会因为永不餍足的欲望,对一切深恶痛绝。

仅举一例:从零星的细节中我们可以拼凑出这样一幅画面:女兵们心心念念想多吃点好的,汤圆、糖、巧克力……想多谈点恋爱,林丁丁有两个男朋友换着约会(同时没耽误去副司令员家里相亲),有两个男朋友送的两块手表(上海牌与摩凡陀牌),传看《少女之心》……

与上述骄奢淫逸的的生活不沾边的萧穗子于是回忆中充满了不可思议的刻薄、恶毒与龌龊。

“卫生纸”事件的描述风格是这样的:“半截儿被血泡糟的卫生纸,只有梢头是白色,其余部分是惨烈的猩红。”“林丁丁从小排练厅冲锋到大厕所,骑站在茅坑上,号啕大哭。我们的公共厕所建筑设计是这样的:男界女界之间,墙壁没有达到屋顶,墙头上流通着同一个食堂的饭菜在人体里打了一转又出来的气味。”这样的段落非常多。

这样控诉的意义何在呢?没有。仅展示了萧穗子无意义的扭曲。

这种风格与美学上的追求、对于屎尿屁描述过程中的执念与迷醉,与野夫的电影《1980年代的爱情》同出一辙。也许两位作者自己觉得这样显得洒脱不羁与幽默,但这个年龄段的人应该考虑其他年龄层次人的感受。

我们不妨引用昆德拉在《生命中不能承受之轻》展示的风格控制与美学追求吧,在小说中的确是什么都可以写,但写的水准真的需要权衡与较量。

斯大林的儿子雅可夫被德国人俘虏,与一群英国军官关在一起,并共用一个厕所。“英国军官不满意斯大林的儿子把厕所并得又臭又乱的恶习,不满意他们的厕所被大便弄得很脏,尽管这是世界上最有权力者的儿子的大便。”被羞辱的雅科夫自杀,昆德拉沉思之后写道,“斯大林儿子的死是唯一杰出的形而上之死。”

写苦难与扭曲当然是可以的。但在“没有神的所在”,诗意是不能缺少的。莫言、加缪、索尔仁尼琴都能在苦难中发现诗意。以加缪的《鼠疫》为例,这个被围困的城市里,许多人被无差别杀害,没有神,救赎仍在进行,思考也不停息。

而严歌苓的女兵们,在《芳华》里只抱怨,得不到这个抱怨,得不到那个抱怨。最后,抱怨自己的青春被糟蹋。林丁丁如愿嫁给高干子弟后得不到尊重也抱怨。

在后半部,刘峰沦落到海南的情景固然令人扼腕,但这种纪实人生有何意义呢?作者在此认识到的也就是“万恶的金钱”。在美国见过世面的女作家文笔不错,但那点捉襟见肘的经济学常识实在不值得与今天的读者分享啊。

有人说,电影《芳华》应该在何小萍跑到操场上跳舞时戛然而止,电影在艺术上能立足。小说《芳华》就困难多了,在哪里停止,小说都同样是场美学灾难。