临床教学实践中形成性评价体系的构建与应用*

2018-03-28梁丽娜马亮亮卢书明李春艳杜建玲

梁丽娜,马亮亮,刘 佳,卢书明,孟 华,李春艳,杜建玲

(大连医科大学附属第一医院内科教研室 116011)

2012年5月,教育部、卫生部共同发文《教育部、卫生部关于实施卓越医生教育培养计划的意见》,正式组织实施“卓越医生教育培养计划”,推进医学教育改革,目的是培养职业思想稳定、人文素养较高、学习能力较强、临床能力全面的优秀医生[1]。临床实践是高等医学教育的重要阶段,是一名学生向医生转变的关键一环[2]。内科学作为一门实践性较强的传统学科,在临床教学中具有重要地位,重视内科临床教学水平的提高、科学合理地评价教学质量对于提升医学教育质量具有重要作用。大连医科大学附属第一医院作为主要教学基地,承担大部分临床教学实践任务,内科教研室初步建立形成性评价体系并应用于内科临床教学实践过程和综合考核中,取得了良好的效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1一般资料 对于在大连医科大学附属第一医院内科实习的2009级七年制临床医学专业96名医学生采用形成性评价体系进行临床教学的实时评价,实习结束后综合考核,按照评价体系进行评分,即为形成性评价组;选择采取传统的终结性出科考试评价模式的2008级七年制临床医学专业96名医学生为对照组,即传统性评价组。

1.2方法 对形成性评价体系的实施效果进行总结、评价,比较两组实习生考核成绩,分析形成性评价在提高临床教学质量上的作用。带教老师由各三级学科具有多年理论授课经验及临床教学经验的一线临床教师担任。

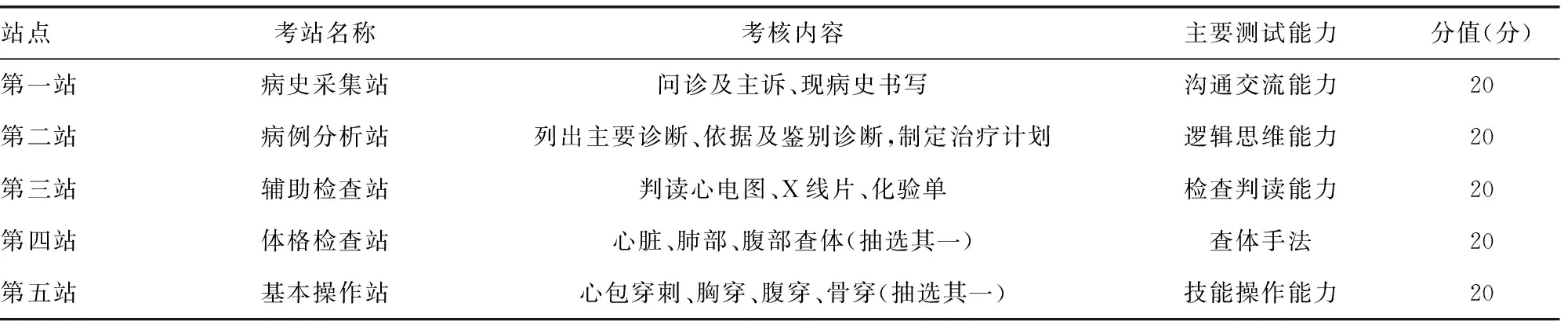

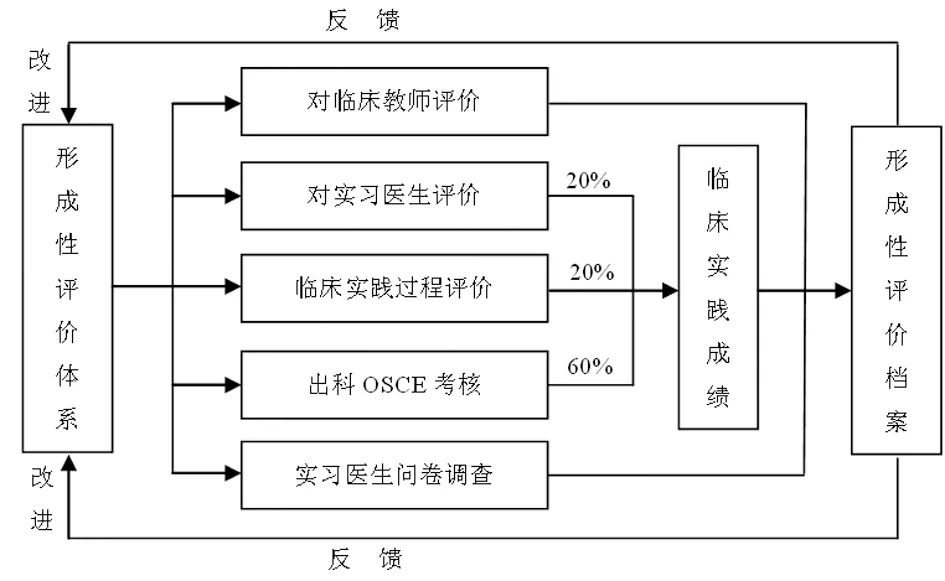

1.2.1形成性评价体系 包括对教师及实习生的评价、教学过程中的评价、出科考核和问卷调查等。实习生内科实践的总成绩为100分,其中出科考核成绩占60%,对实习生评价成绩占20%,实践过程中的评价成绩占20%。(1)对教师及实习生的评价:从多个方面全方位对教师及实习生进行评价,具体内容包括教师的教学能力、教学态度、专业素质、人文素养、创新能力,每项20分,共100分,以及学生的实习纪律、实习态度、实习兴趣、动手能力、人文素养,每项20分,共100分。(2)教学过程中的评价:针对实习生在临床实践过程中的重点培训内容进行综合评价,如病史采集能力、病历书写能力、病例分析能力、体格检查及基本技能操作能力、人文素养等,共100分,见表1。(3)出科考核:采用客观结构化临床考试(objective structured clinical examination,OSCE)即多站式考核。共设置5个站进行考试,分别是病史采集站、病例分析站、辅助检查站、体格检查站、基本操作站,具体考站内容、测试能力及分值的设置见表2。(4)问卷调查:出科考核后对实习生进行问卷调查,了解他们对形成性评价体系在内科临床教学实践中应用效果的反馈,具体内容包括强化基础理论知识、提高病史采集、病例分析及体格检查的能力、提高临床基本技能操作能力、培养自学能力、培养团队协作精神、激发学习兴趣、提高实习的效率等方面的评价。

表1 实习生在内科实践过程中的评价

表2 出科考核OSCE考站设置情况

实习生进入内科实习前,由教研室教学秘书进行岗前培训,使实习生明确内科实习的重点即强调临床思维能力、基本技能操作能力和医患沟通能力等,同时使实习生明确所采用的形成性评价体系的内容及考核方式。实习生在内科各三级学科轮转时间为3周,临床教师根据教学目标采用多种教学方式、方法,着重培训实习生的临床能力,在三级学科轮转结束时各科教学秘书组织完成教师对实习生的评价、实习生对带教老师的评价,内科实习结束后由教学秘书组织在临床技能中心进行OSCE,考核后对实习生进行问卷调查,了解形成性评价体系在内科临床教学实践中的效果。在内科临床教学中实施形成性评价体系的流程见图1。形成性评价组实习生的总成绩包括出科OSCE考核成绩、对实习生的评价成绩、实践过程中的评价成绩。

1.2.2传统性评价体系 实习生出科考核也采用OSCE模式,记录考核成绩。

图1 临床教学实践中形成性评价路线图

2 结 果

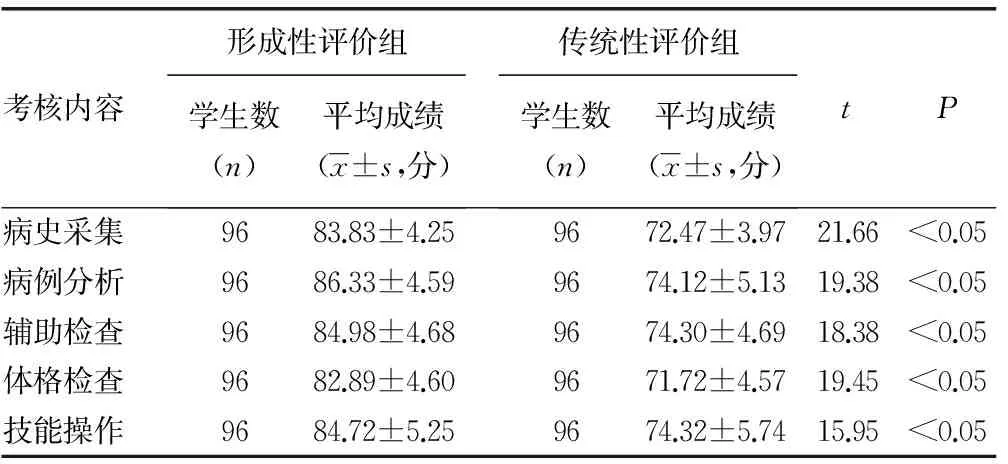

2.1实习生临床能力比较 形成性评价组实习生临床能力较传统性评价组有明显的提高,表现为临床轮转中能够熟练掌握各科常见病、多发病的诊断、治疗原则;病史采集和病历书写能力达到低年资住院医师水平;体格检查全面、手法规范;部分基本技能操作能够在教师指导下独立完成。两组实习生出科时OSCE考核成绩的比较也显示形成性评价组实习生临床能力的提高,见表3。

表3 内科实习生在不同评价模式下的OSCE成绩比较

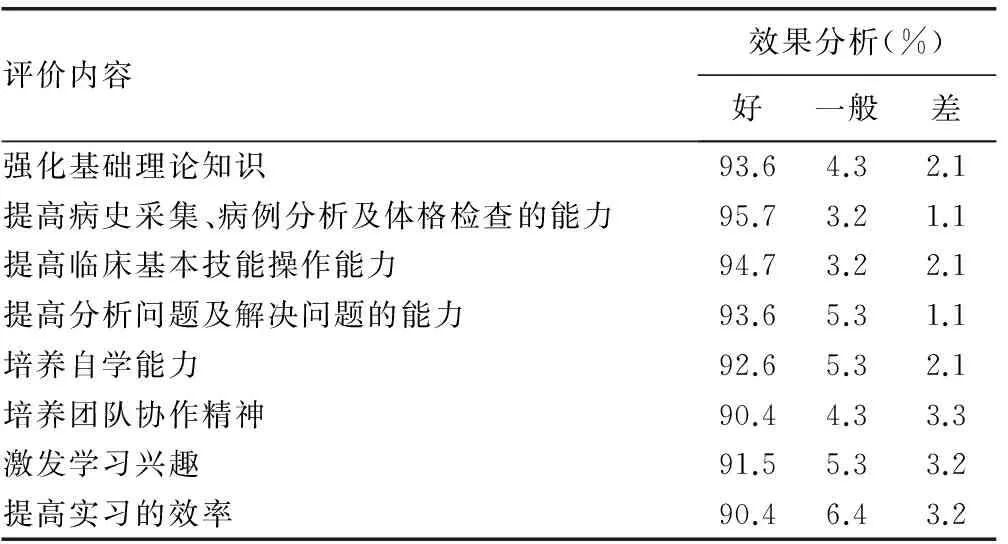

2.2实习生的反馈情况 教研室对2009级七年制临床医学专业96名实习生进行问卷调查,发放调查问卷96份,回收有效问卷94份,回收率为97.9%。调查结果显示,90%以上实习生认为形成性评价能够激发学习兴趣、促进自主学习,能够培养团队协作精神,提高分析问题、解决问题的能力,提高临床基本技能操作能力,见表4。

表4 形成性评价体系问卷调查结果分析

2.3临床教师的反馈情况 绝大多数临床教师认为形成性评价直接提高了实习生的实习兴趣和参与临床工作的积极性,使其学习态度由被动变为主动,更积极主动思考临床中遇到的问题,培养他们自主学习及解决问题的能力;而且临床教师也认识到对自身的评价能够促使他们不断思考总结,不仅要注重专业技能的培训,还要兼顾人文素养及创新能力的训练,还能够促使教师不断探寻提高教学质量的方式与方法,提高自身的带教水平。

3 讨 论

3.1传统教学评价模式存在的主要问题 传统临床教学评价存在的主要问题是只注重终结性评价,即以实习生的出科考试成绩作为教学评价的惟一指标,重视“学”的评价,而忽视了对“教”的评价,忽略了教学过程,并在很大程度上忽视了实习生在学习中的主体性、能动性和创造性,实习生只是被动的评价客体,直接影响他们的学习兴趣和教学效果。终结性评价也是一种单向、静态、滞后的教学评价方式,具有一定的片面性和主观性,难以全面反映教学效果和教学质量,不能及时、动态地调节教学活动,只起到积累教学经验指导下一次教学过程的作用,大大削弱教学评价的功效[3]。同时考试结果静态化,考核通过后就标志着医学生实习活动的终结、临床实践的结束,忽视对考核结果的分析、讲评等后续工作,不利于教学水平的提高。因此,传统的临床教学评价模式不仅影响教师的教学、实习生的学习、医院的管理,而且在一定程度上制约着临床教学质量的提高,阻碍着实习生能力和素质的培养,不适应时代的发展和医学教育的要求[4]。

3.2形成性评价的优势 形成性评价最早于1967年由美国教育学家Michael Scfiven博士提出,并由美国的教育学家B.S.Bloom应用于教学领域[5]。形成性评价指在教学过程即学生知识、综合技能、态度等形成过程中检测学生的进步情况,监控学生知识与综合技能的提升,评价学生的学习进展情况,最终以反馈的形式来使教师掌握信息,进而调整教学方案,提升教学质量。在国外,形成性评价已被广泛应用于包括医学教育在内的各个学科的教学。在我国形成性评价的应用起步较晚,2007年才被引入至医学教学中,也多应用于基础学科的理论学习中,而在临床教学中也陆续有教学医院、临床学科尝试应用,发现形成性评价有助于临床教学质量的提高[6-7],同时形成性评价还具有诸多优势:(1)形成性评价关注实践过程,通过评价学生学习过程来促进学生重视实践,另外还关注到学生的情感态度、学习策略、合作精神等;(2)形成性评价发生在教学过程中,通过在学习过程中的测试,监测学生掌握知识的程度,然后教师和学生均进行调整,从而促进学习;(3)形成性评价取代了过去以教师为主体的模式,而是学生的自我评价和学生之间的互评,有利于增强学生自我认知能力,实现学生自我完善,从而有助于学生身心的全面发展,而且对教师的评价,可规范教师在授课中的教学方法,提高教师队伍的整体素质;(4)形成性评价体系是一种师生双方参与的互动式学习体系,一改过去填鸭式或灌输式的教学模式,强调学生在学习中的主导地位,从而更加能够激发学生学习的兴趣,培养学生的创新思维和良好的学习习惯。

3.3形成性评价体系对提高内科教学质量的促进作用 笔者根据内科系统临床实践的特点,设计具有学科特色的形成性评价体系,并将形成性评价体系灵活地运用于内科学临床教学实践中,使师生双方共同参与、相互评价进行互动式学习,实践显示这种评价模式对于临床教学质量有很好的促进作用。

形成性评价体系更注重实践学习的过程,通过入科前宣教、临床学习、出科考核等多时刻评价,指导实习生正确地学习,培养学生点滴积累、踏实学习的良好习惯,而及时的评价反馈结果使实习生全面客观认识自身学习的各方面问题,使其将压力转变呈学习动力,积极思考学习方法。实习生在实践中由被动接受转变为主动思维,更主动参与到疾病的诊疗过程中,在教师引导下制定诊疗方案,观察治疗效果和患者转归,通过查阅文献、寻求解决临床问题的新方法。实习生发现问题、分析问题和解决问题的能力大大提高,临床思维能力在实践中得以提升,并具备一定的创新力,为今后的临床工作奠定良好的基础。

实习生对临床教师的评价、对教学方法的评价、信息的反馈促使教师必须真正投入到临床教学中来,才能深入了解实习生的学习状态,及时发现实习生在临床实践过程中的问题或困惑,恰当地给予正确的引导。教师更关注自身在临床教学中的重要作用,主动思考解决问题的方法,通过不断完善自我、探索教学新方法,促进教学质量的提高。内科系统有6名临床教师被评为医院教学名师,1名教师被评为大学优秀教师,获批校教改项目6项,省教改项目4项,发表教学论文10余篇,临床教师的教学水平得到很大的提高,形成了一支良好的教师团队,为今后持续推进临床教学改革储备了师资力量。

综上所述,在临床教学实践中建立和应用符合内科学特点的形成性评价体系,使得培养的实习生在考试成绩、临床能力、综合素质等明显优于传统的终结性评价模式,实习生在毕业后的临床工作中必将有较强的竞争力和适应能力;临床教师在这种新的评价模式下更积极主动投入到教学中,探寻教学新方法,而优秀教师队伍的形成,也为持续提高临床教学质量奠定了坚实的基础。科学有效的形成性评价体系能客观反映临床教学中存在的问题,有助于改进教学方式、方法及推进临床教学质量和教学水平的不断提高,未来医院将在更多的学科采用此评价模式,形成常态化管理。但是也应该看到,形成性评价内容较繁琐,涉及教学方法、考核模式、教学管理等方面,对教师、学科、教研室及医院都提出更高的要求及新的挑战,此外还存在目标空洞,操作性和导向性不强的问题,还需进一步优化,不断改进,使其更科学合理。

[1]郜佩.卓越医生教育中不可缺失的人文情怀[J].中华医学教育杂志,2015,35(4):546-547.

[2]彭侃夫,吴雄飞.重视医学生临床教学之我见[J].重庆医学,2009,38(2):227-228.

[3]刘丽军,李勇.试论高等医学院校教学中复合型评价体系的构建[J].西北医学教育,2011,19(1):95-97.

[4]曹妍,祁赞梅,曹雅明.形成性评价在医学教育中应用现状与分析[J].中国高等医学教育,2013,27(2):23.

[5]李金清,李跃军,李学拥.形成性评价在医学本科实习教学中的应用[J].西北医学教育,2011,19(2):402-404.

[6]龙梅,何碧辉,巩晓芸,等.形成性评价在医学本科生妇产科教学中的应用研究[J].中国高等医学教育,2015,29(9):49-50.

[7]何莹,冉素娟,邓红梅,等.以形成性评价为导向改革儿科学课程教学评价方式[J].西北医学教育,2014,22(1):159-162.