养老保险替代了家庭养老吗?

2018-03-28赵静

赵 静

一、 引 言

中国的儒家传统文化对人们思想观念及行为模式的影响较为深远。其中一个突出表现是社会将孝顺视为非常重要的一种美德,认为子女在道德上对父母有赡养义务。法律也对子女的赡养义务做出了明确规定。因此,长期以来,子女在家庭养老方面发挥着重要作用。家庭养老主要有两种形式:(1) 居住安排。通过与老人居住在一起,子女给老人提供生活照料,也在经济上给予帮助(如子女出钱给老人买食物和日用品等),同时也为老人提供情感慰藉。(2) 直接给老人物质帮助。通过定期(如每月)或不定期(如逢年过节或归家探望时)给老人赡养费或实物,来保障老人的消费和生活需要。

在计划经济时期,国有单位的职工享受单位保障的退休金制度。随着市场经济的发展,这种制度安排变得不可持续。经过多年的探索,目前中国已建立起覆盖城乡所有居民的社会养老保险制度。养老保险的作用,是为老人提供晚年生活保障,为其提供基本的生活费(即养老金)。从这一点来看,养老保险与家庭养老,存在相似之处。那么,养老保险的快速发展,在人口老龄化的环境下,是否会替代家庭养老?

养老保险对家庭养老的影响,包括两方面:一是养老保险对居住安排的影响,养老保险增加了老人的收入,可能会影响老人与子女共同居住或独居的安排;二是养老金可能会替代或部分挤出子女的赡养费。已有文献对前者的关注相对较多,但对后者的研究较少。这主要受到数据可得性的限制,子女与老人之间的转移支付缺乏相关统计。

养老保险与居住安排的早期研究,主要集中在西方国家,包括美国等发达国家和南非等发展中国家,但研究尚无定论。其中,研究美国老人的文献发现,社会养老保险提高了老人的独居率(Costa,1997、1999;McGarry和Schoeni,2000;Engelhardt et al.,2005)。而研究南非养老保险的文献发现,养老保险提高了老人与子女共同居住的可能性(Hamoudi和Thomas,2005;Edmonds et al.,2005)。尽管影响方向不同,但上述研究都发现养老保险对居住安排有显著影响。然而,这并不意味着在中国也是如此。一方面,美国、南非和中国的文化习俗存在较大差异,中国受儒家传统文化的影响较大,对“家”的意识较浓厚。另一方面,美国、南非的养老保险也与中国存在很大差别。近期一些学者研究了中国养老保险对居住安排的影响,但大部分研究关注新型农村社会养老保险,对城镇情况的研究相对较少。而且,已有研究未得到一致结论。例如,杨恩艳等(2012)发现农村老人是否有养老金及其收入高低对居住安排和主观居住意愿并没有显著影响。程令国等(2013)、Chen(2017)、Cheng et al.(2017)发现新型农村社会养老保险降低了老人与子女同住的概率。而张苏和王婕(2015)认为农村养老保险提高了同住的概率,而城镇养老保险降低了同住的概率。沈可(2010)却发现领取养老金的城镇老人与家人的同住概率更高。

关于养老保险与物质帮助,Jensen(2004)发现南非老人的养老金增加1个兰特,子女给老人的转移支付会相应减少0.25-0.30兰特。Cai et al.(2006)分析了中国城镇的情况,发现当老人的收入低于贫困线时,如果老人没有养老金或养老金被拖欠导致收入下降,子女向老人的转移支付会增加,但增加的幅度不足以完全补偿收入下降的幅度。程令国等(2013)认为,中国农村养老保险并未显著改变子女给老人的转移支付。

关于养老保险对家庭养老的影响,已有研究提供了有益启发,但也存在一些不足:(1) 往往只关注城镇或农村的养老保险,很少将城镇样本和农村样本同时纳入分析,并进行比较;(2) 大多只分析家庭养老的某一方面,很少同时考虑居住安排和物质帮助;(3) 关于养老保险究竟是否替代了家庭养老,已有研究尚无定论。对此,本文利用中国健康与养老追踪调查数据(CHARLS),在理论分析的基础上,实证检验养老保险对家庭养老的影响,并且考虑城镇和农村的不同特点,对城镇和农村分别进行分析,不仅考察养老保险的不同维度(获得养老金的状态、养老金的数额),也考察家庭养老的不同方面(居住安排、物质帮助)。另外,进行多种异质性分析和稳健性检验,确保结果的可靠性。

二、 理论分析与预期

1.养老保险与居住安排

根据已有研究,养老保险影响居住安排的理论,主要有以下四种:

第一,将老人独居视为正常品,养老金使老人收入增加,产生收入效应,老人对独居的需求增加,进而提高独居的可能性,减少与子女共同居住的概率。这是因为,独居与更好的隐私保护和更大的自主权相关,收入提高时,对隐私和自主权的要求更高,因而独居的意愿更强(Costa,1997)。

第二,子女有利他主义,并且将居住安排视为老人与子女的共同决策。根据Becker(1974)的利他主义模型,居住安排由父母与子女的总收入决定,养老金作为家庭总收入的一小部分,其影响较弱。在利他主义下,如果老人偏好独居但无力负担相关费用,子女会将部分收入转移给老人,以满足老人的需求,最大化其效用。

第三,子女没有利他主义,而且居住安排是老人与子女的共同决策。老人与子女基于个人效用最大化原则,进行讨价还价,最终的居住安排取决于谁的讨价还价能力大(Kotlikoff和Morris,1990)。老人获得养老金、养老金数额提高后,老人在家庭中的讨价还价能力增强,可以选择自己偏好的居住方式。

第四,“财富吸引、笼络子女”效应。老人的养老金收入提高时,子女更愿意搬来与老人同住,以获得经济利益(如遗产等)。如果老人偏好同住、子女偏好非同住,老人可以利用部分养老金收入为子女提供好处,笼络子女,使其同住。

关于养老保险对居住安排的影响,上述理论对应的预期分别是:(1) 养老保险增加老人独居的概率;(2) 养老保险对居住安排的影响较小;(3) 养老保险增加老人选择自己偏好的居住方式的可能性,而不同老人的居住安排偏好可能不同;(4) 养老保险增加老人与子女同住的概率。因此,对于养老保险如何影响居住安排,在理论上没有明确的、一致的预期,有必要进行实证检验。

2.养老保险与子女的物质帮助

根据已有研究,养老保险影响子女给老人物质帮助的理论,主要有以下三种:

第一,子女有利他主义。根据Becker(1974)的理论,子女会为父母考虑,会自发帮助有经济困难和生活困难的父母。与收入较高的老人相比,收入较低的老人的子女会为其提供更多的帮助。因此,当养老保险提高老人的收入后,子女会减少对老人的物质帮助。这时的帮助,主要是基于需求。

第二,子女与老人之间存在互惠交易。老人为子女提供好处,相应地,子女给老人提供物质帮助(Cox,1987)。在长期中,这种交易主要体现在父母对子女的教育、就业等方面的投资,子女在父母老年时给予回报。在短期中,这种交易主要是老年父母为子女提供服务或帮助,如做家务和照顾孙辈等。也就是说,老人在家庭中提供劳动,并从子女那里获得相应报酬。在交易动机下,子女给老人的物质帮助,主要由交易(即父母对子女的投资力度、父母为子女提供家庭劳动的规模)决定,而与老人的收入水平和实际需求无关。因此,在这种模式下,养老保险对子女给老人物质帮助的影响较小。

第三,子女完全利己。与利他主义的情形不同,收入较高的老人,其子女会为其提供更多的转移支付。借此来讨好父母,进而在未来获得更多财产或遗产。养老保险使老人收入增加,利己的子女可能会给老人更多赡养费或实物,以便未来有机会分享养老金和其他财产。

关于养老保险对子女提供物质帮助的影响,上述理论对应的预期分别是:(1) 养老保险减少子女对老人的物质帮助;(2) 养老保险对子女提供的物质帮助,没有显著影响;(3) 养老保险增加子女给老人的物质帮助。因此,关于养老保险如何影响子女给父母的物质帮助,在理论上没有定论,需要进行实证检验,来明确影响的方向。

三、 实证方法与数据说明

1.计量模型

本文采用以下模型,估计养老保险对家庭养老的影响:

Yit=β0+β1pensionit+β2Zit+εit

(1)

其中,i代表个体,t代表年份。

Y是被解释变量,反映家庭养老的情况。Y有两类度量指标:(1) 老人的居住安排。老人与子女同住,取值为1,否则取值为0。不仅考察老人与子女同住的实际情况,也考察同住的主观意愿(即偏好)。此时,Y是虚拟变量,采用Probit模型进行估计。(2) 子女向老人提供的物质帮助,包括赡养费和实物(转换成货币价值)。由于Y有很多零值,即子女没有提供任何物质帮助,所以采用Tobit模型进行估计。在稳健性检验中,本文还将子女给老人的净物质帮助(即从子女向老人提供的物质帮助中扣减掉老人给子女的物质帮助)作为被解释变量,检验养老保险对老人获得的净物质帮助、净生活费和净实物的影响。

pension是主要的解释变量,反映老人的养老保险情况。pension也有两类度量指标:一是老人获得养老金的状态,有养老金,取值为1;没有养老金,取值为0。二是对于有养老金的老人,其领取养老金的数额。这反映了养老金水平。相应地,β1是本文关心的系数,反映了养老保险对家庭养老的影响。根据前文的理论分析,对于β1的符号,并没有先验理论预期,有待实证检验。

Z是控制变量,包括老人特征和子女特征。对于老人特征,控制年龄、年龄的平方、性别、婚姻状态、受教育年限、日常生活活动能力(ADL)、经济状况。对于子女特征,控制子女数目、子女性别(儿子占子女总数的比例)、子女平均的受教育年限、子女平均年收入。由于老人年龄与子女平均年龄高度相关,没有控制子女的平均年龄。另外,控制了城市的固定效应,以去除城市固定特征对家庭养老的影响。

为了准确估计β1,需要解决潜在的内生性问题。对于城镇职工养老保险,养老金数额可能具有内生性,而领取养老金的状态基本是外生的;对于城镇居民养老保险和新型农村社会养老保险,养老金数额不是内生的,但领取养老金的状态可能是内生的。

具体而言,如果老人在退休之前是企业工人,通常会随企业参加养老保险。参保是法律强制性的,虽然现实中有不参保的情况,但一般是企业的决策。所以,对于城镇职工养老保险,老人是否获得养老金,往往不是老人自己的选择,不具有内生性。但是,城镇职工养老保险的养老金水平,与老人的缴费年限和退休前历年工资水平有关。由于有“视同缴费”的规定,老人的缴费年限与工作年限高度相关。因此,老人的养老金水平,与老人工作期间获得的总工资(工作年限乘以年均工资)有关,而总工资也会影响老人的居住安排和老人与子女之间的物质往来(即Y)。如果不在模型中控制这一因素,就会产生“遗漏变量(omitted variable)”问题,进而出现内生性偏误。对此,本文控制老人的经济状况,用老人的储蓄扣除养老金和子女赡养费来度量,反映老人凭自己积累的财富(与政府和子女无关),这在一定程度上能反映老人以往的工资水平。

如果老人是城镇非就业居民或农村居民,对于城镇居民养老保险和新型农村社会养老保险,参保是自愿的,这一点与城镇职工养老保险不同。老人是否获得养老金,取决于老人之前是否参保,而这可能与很多因素相关。也就是说,老人获得养老金的状态,可能是内生的。对此,在模型中控制了可能同时影响老人获得养老金状态(之前参保状态)和家庭养老保障强度的多种家庭特征,包括老人婚姻状态、经济状况、子女数目、子女平均收入以及老人和子女的受教育情况等。例如,如果老人没有配偶(丧偶或离婚),缺少配偶的经济支持和照顾,可能更愿意参保,为自己提供养老保障;子女也可能更愿意与老人同住,为老人提供更多的物质帮助。如果子女多、子女收入高,老人可能认为自己不需要参保,更多地依赖子女。教育水平较高的老人,对养老保险等政策的了解更多,可能更愿意参保;同时,根据已有研究(杨恩艳等,2012),受教育程度较高的老人更少与子女同住。教育水平较高的子女,同样更为了解养老保险相关政策,更支持父母参保;同时,也更了解相关法律对子女赡养义务的规定,更愿意为父母提供养老保障。虽然老人获得养老金的状态可能是内生的,但两种居民保险的养老金数额基本固定,个体异质性和内生性较小。这一点也与城镇职工养老保险不同。虽然居民保险的养老金也由个人账户养老金和基础养老金组成,但缴费档次低,个人账户积累少,主要是政府出资发放的基础养老金,养老金与个人收入状况等特征的关系很弱。

虽然(1)式已控制了多种老人特征和子女特征,来消除内生性问题,但是,可能仍有难以观测的、未被控制的特征同时影响老人的养老保险情况和家庭保障力度。例如,子女的孝顺程度,在数据中难以观测;这可能在一定程度上与子女的教育水平相关,但不是必然联系。如果子女非常孝顺,可能会更支持父母参保,同时也为父母提供很好的家庭保障。如果不控制孝顺这一因素,就会低估养老保险对家庭养老保障的影响。对此,在稳健性检验中,本文采用两种方法来进一步解决内生性问题:

第一,工具变量(IV)估计。利用老人所在社区或村子的养老保险平均情况,作为老人自己养老保险情况的工具变量。具体而言,采用社区或村子的领取养老金老人占所有老人的比例,作为老人自己领取养老金状态的工具变量;采用社区或村子的有养老金老人的平均养老金数额,作为老人自己获得养老金数额的工具变量。一方面,社区或村子的养老保险情况,与老人自身情况高度相关。社区或村子领取养老金的老人比例高,老人自己获得养老金的概率大;社区或村子的平均养老金水平高,老人自己的养老金水平可能也高。另一方面,社区或村子的养老保险情况,不直接影响老人自己所在家庭的决策,包括居住安排和物质帮助。因此,可采用社区或村子的养老保险情况,作为工具变量,进行2SLS估计。

第二,断点回归(RD)估计。RD估计方法,通常利用制度规则,这些规则决定了个体是否受到处理。对于养老保险,主要是年龄规则。具体而言,对于城镇职工养老保险,参保职工在达到法定退休年龄(女职工50岁、女干部55岁、男60岁)之后,才可以领取养老金。虽然有缴费须满15年的规定,但由于有“视同缴费”的处理,当前已退休的或将要退休的大多数人其实并不受缴费年限的限制。对于城镇居民养老保险和新型农村社会养老保险,只有年满60周岁的参保者(不论男女)才能领取养老金。

可将领取养老金状态与年龄的关系表示成以下形式:

(2)

其中,D是处理状态变量(treatment variable),表示是否领取养老金。有养老金,取值为1;无养老金,取值为0。S是赋值变量(assignment variable),也称为驱动变量(forcing variable),是个体年龄与法定领取养老金年龄的差值。处理状态D是S的非连续函数,断点是0,即年龄达到法定年龄。

但是,在现实中,养老金的发放可能有提前或延迟的情况(即提前或延迟退休现象)。也就是说,在断点处,并不是从0到1的变化,只是增加了D取值为1的概率,即有以下关系:

(3)

年龄达到或超过法定年龄的个体,其领取养老金的概率(不必然是1)大于年龄未达到法定年龄的个体的领取概率(不必然是0)。这是模糊RD估计(Fuzzy RD)的思路。通过模糊RD估计,可以得到是否获得养老金对家庭养老保障的影响,而是否获得养老金是外生的(利用年龄的断点),进而克服内生性问题。

2.数据来源

本文所用数据来自2013年的中国健康与养老追踪调查(CHARLS),样本是45岁及以上的个体,覆盖全国的城镇和农村,具有全国代表性。在数据中,个体汇报了个人特征及其子女特征、个人领取养老金的状态和金额、居住安排以及个人与子女间的物质往来。

在基准回归中,本文选取年龄达到或超过法定领取养老金年龄的个体,作为分析对象。这是因为:他们符合领取养老金的最基本条件,在年龄达标组中,比较有养老金的个体和没有养老金的个体之间的差异,可以更好地观测养老金对同龄老人的影响;同时,他们的年龄较大,更符合“老人”的范围,本文更关心他们的居住安排和物质帮助的情况。在模糊RD估计中,将所有年龄的个体,都纳入分析,并设置了不同的观察窗口。

3.描述性统计

在基准回归中,去掉关键变量缺失(如未汇报个人与子女的物质往来)的观测,最终城镇有1611个体、农村有2054个体纳入分析。城镇样本的描述性统计结果显示:(1) 在居住安排方面,51.7%的老人愿意与子女同住,51.5%的老人与子女实际同住。(2) 在物质帮助方面,子女平均每年给老人提供0.427万元的物质帮助,其中赡养费0.277万元,实物0.15万元;老人平均每年给子女提供0.247万元的物质帮助,其中生活费0.208万元,实物0.039万元;将两者相减,得到子女给老人提供的净帮助,平均每年0.18万元,其中净生活费0.069万元,净实物0.111万元。(3) 在老人的养老保险方面,59.3%的老人领取了养老金,人均领取养老金的数额是每年1.611万元。(4) 关于老人的特征,平均年龄是64岁,37%是男性,77%有配偶,平均受教育年限是6年,平均的ADL指标是21*CHARLS问卷覆盖了ADL方面的一些问题。本文选取了最相关的18个问题,构建ADL指标,问题覆盖跑步、坐立、爬楼、弯腰下蹲、手臂伸展、提东西、捏硬币、穿衣服、洗澡、吃饭、起床下床、上厕所、控制大小便、做家务、做饭、买食品杂货、吃药、管钱等。这些问题的回答,有四个选项:没有困难;有困难,但仍可以完成;有困难,需要帮助;无法完成。对上述四个选项,分别赋值1、2、3、4。再将相关的18个问题的取值相加,就是ADL指标的取值。ADL指标的值越高,说明老人的日常生活受到越多的障碍,自理能力越差,这也说明其健康状况越差。,平均经济状况(储蓄扣除养老金和子女赡养费)是0.226万元。(5) 关于子女的特征,子女数目的平均值是2.7,其中儿子占比约为54%,平均受教育年限是10年,平均年收入是3.777万元。

农村样本的描述性统计结果显示:(1) 在居住安排方面,60.2%的老人偏好与子女同住,43.6%的老人与子女实际居住在一起。(2) 在物质帮助方面,子女平均每年给老人0.339万元,其中赡养费0.242万元,实物0.097万元;反方向来看,老人平均每年给子女0.109万元,其中生活费0.097万元,实物0.012万元;两者相减,子女给老人的净帮助是0.23万元,其中净生活费0.145万元,净实物0.085万元。(3) 从养老保险的情况来看,62.4%的老人获得养老金,每年领取的养老金平均为0.306万元。(4) 关于老人的特征,平均年龄是68岁,57%是男性,72%有配偶,平均受教育年限是3年,ADL指标的均值是23,经济状况的均值是-0.149万元,也就是说,如果没有养老金和子女的物质帮助,农村老人的平均积蓄为负。(5) 关于子女的特征,子女数目的均值是3.4,其中56%是儿子,平均受教育年限约为7年,平均年收入是3.061万元。

将城镇样本与农村样本的情况进行比较,发现:第一,农村老人更希望与子女同住,但实际同住比例较低。第二,从子女给老人的物质帮助来看,城镇和农村差别不大,但从老人给子女的物质帮助来看,城镇明显多于农村,最后从子女给老人的净帮助来看,农村多于城镇。第三,对于领取养老金的老人比例,城镇和农村没有显著差异,但城镇的人均养老金数额明显高于农村,大约是农村的5倍。第四,农村老人及其子女的平均受教育程度低于城镇,虽然农村老人的经济状况较差,但其子女收入与城镇差不多。

四、 实证结果与分析

1.基准回归:城镇样本

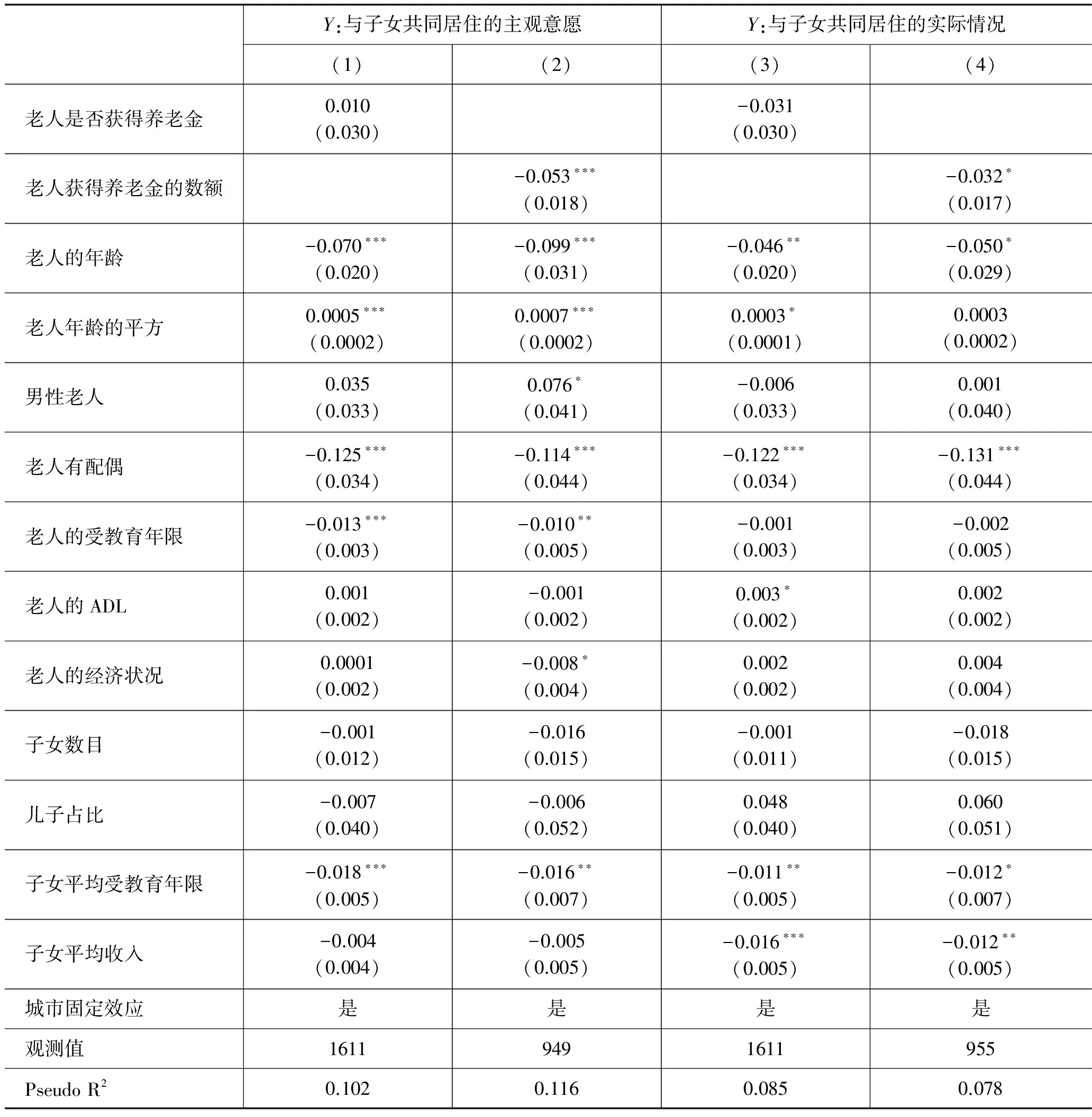

表1展示了城镇养老保险对老人居住安排的影响。此时,被解释变量为反映是否同住的0-1变量,采用Probit模型估计。从表1可以看出,老人是否获得养老金,对同住意愿和实际同住均没有显著影响。也就是说,有养老金的城镇老人和没有养老金的城镇老人,在居住安排上没有显著差异。但是,对于有养老金的城镇老人,提高养老金水平,会减弱老人与子女同住的意愿,并且降低实际同住的可能性。具体而言,如果每年的养老金增加1万元(平均每月增加833元),老人偏好与子女同住的概率会下降5.3%,实际同住的概率会下降3.2%。这与独居是正常品的理论相符。

不过,与主观意愿相比,养老金水平对实际居住安排的影响幅度较小,显著性水平也较低(10%)。这可能是因为:虽然老人的同住意愿减弱,但意愿的变化能否实现,还需与子女商议,并受到现实操作性的影响(如独居后购买照料服务的可能性和服务的可及性)。这与子女利他并且居住安排是老人与子女共同决策的理论一致。另外,老人的年龄、婚姻和健康状况,以及子女的教育水平和平均收入等特征都影响实际同住安排。例如,没有配偶的老人,与子女同住的概率更高。

表1 城镇养老保险对居住安排的影响(Probit模型估计结果)

注:括号内的数值是异方差稳健标准差;*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平;表中系数是Probit模型的回归结果,系数均已调整为边际效应。

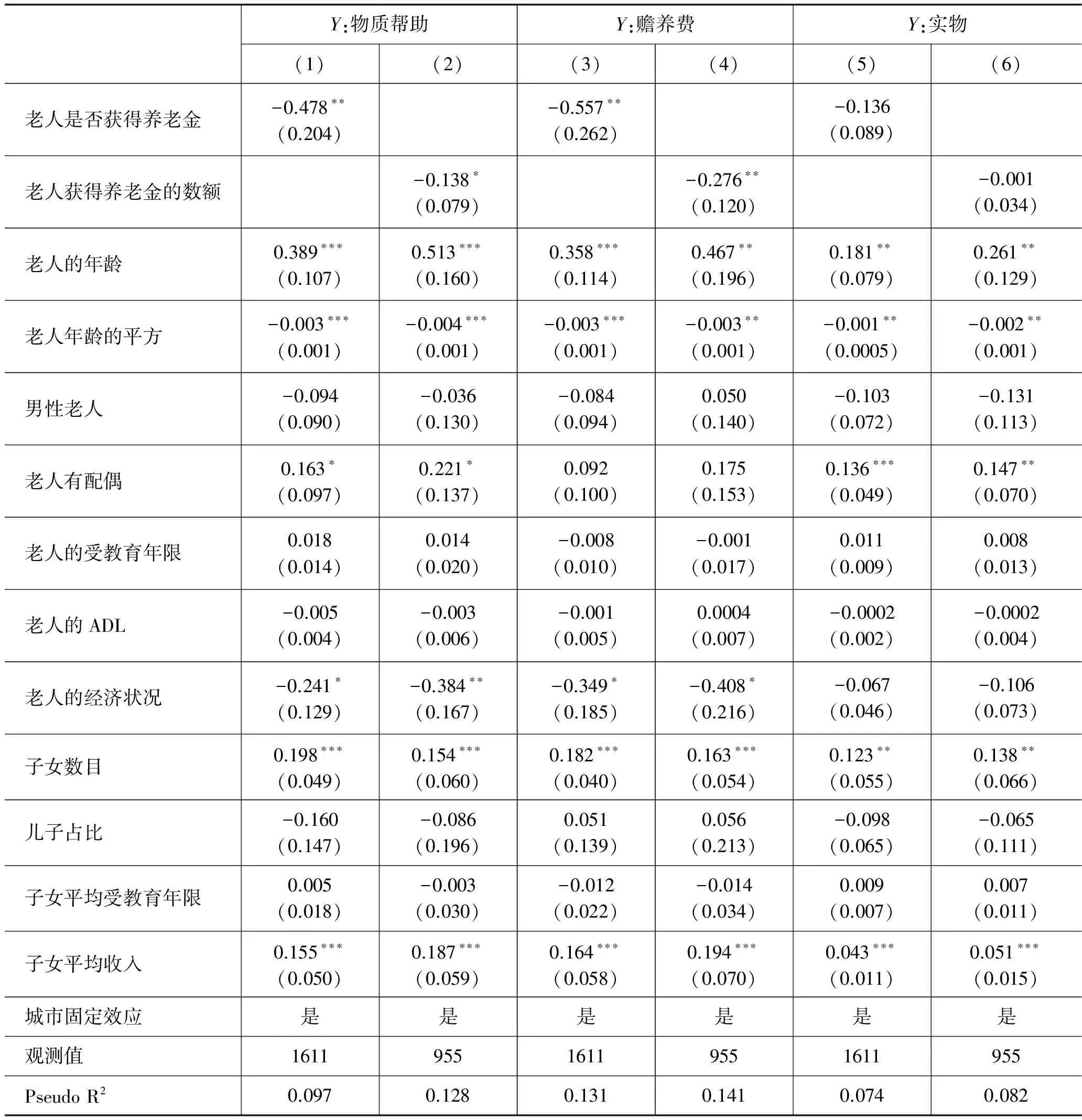

表2展示了城镇养老保险对子女给老人物质帮助的影响。由于一些子女没有提供物质帮助,被解释变量存在很多零值,所以这里采用Tobit模型估计。表2的结果显示,获得养老金的状态对子女给老人的物质帮助(赡养费与实物的货币价值之和)有显著的负向影响,但这种影响主要体现在赡养费上,而非实物。具体来看,有养老金的城镇老人,每年得到的赡养费比没有养老金的城镇老人少0.557万元,占城镇人均养老金(1.611万元)的34.6%。

对于有养老金的城镇老人,如果养老金水平提高,子女给老人的物质帮助会显著减少,主要表现为赡养费减少。具体而言,养老金每增加1元,赡养费会减少0.276元。因此,养老金对赡养费有挤出效应,这与子女有利他主义的理论预期相符。但只是部分挤出,不是一对一的替代。另外,老人的年龄和经济状况,以及子女数目和平均收入等特征,也影响子女给老人的物质帮助。例如,子女数目多、平均收入高的家庭,老人获得的赡养费和实物帮助更多。

表2 城镇养老保险对子女给老人物质帮助的影响(Tobit模型估计结果)

注:括号内的数值是异方差稳健标准差;*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平;表中系数是Tobit模型的回归结果,系数均已调整为边际效应。

2.基准回归:农村样本

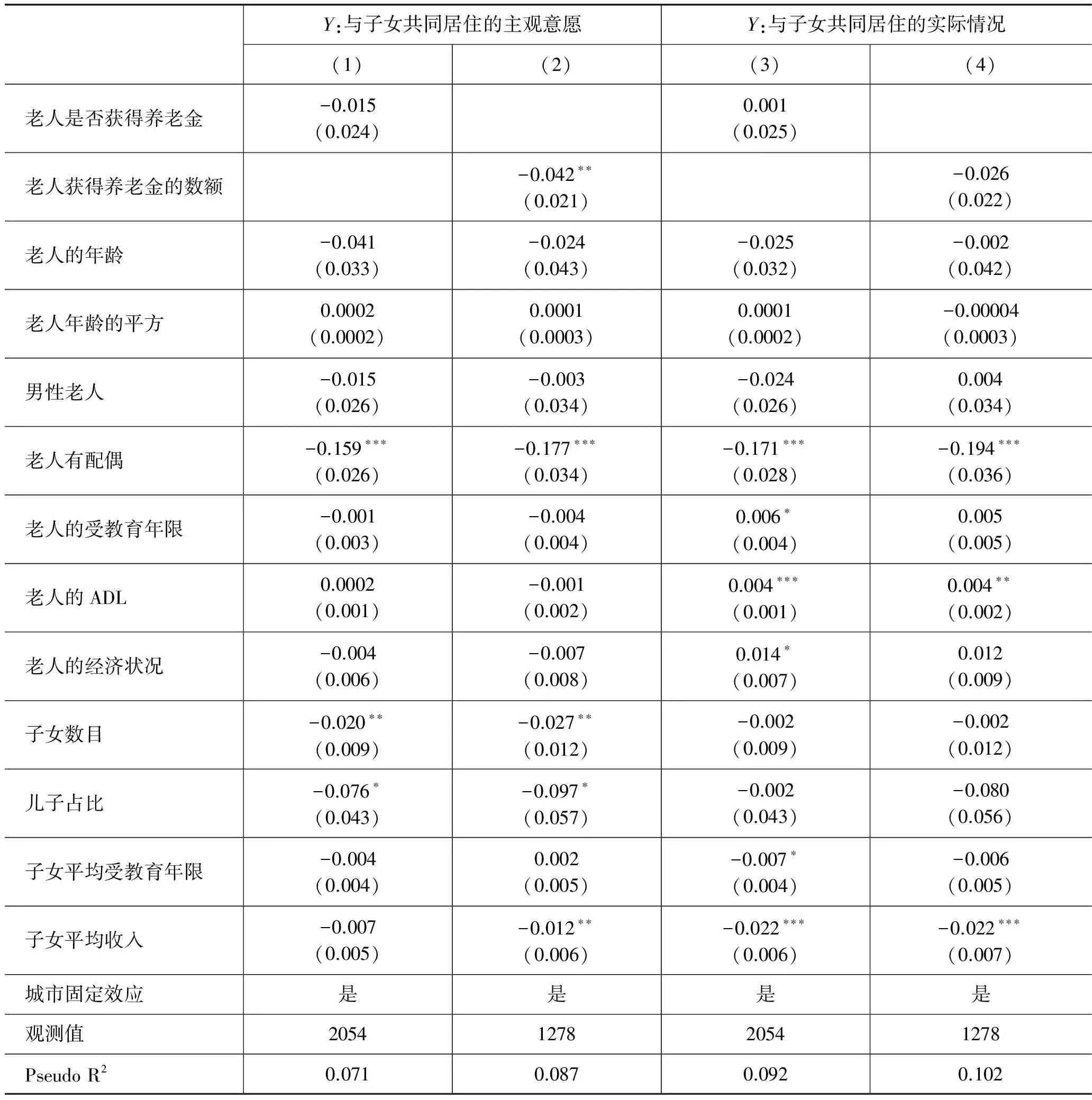

下面分析新型农村社会养老保险的影响。从表3可以看出,获得养老金的状态对农村家庭的居住安排没有显著影响,而提高养老金水平只会减弱农村老人的同住意愿,不改变实际同住安排。具体而言,如果每年的养老金待遇增加1万元,那么老人偏好同住的概率会下降4.2%,实际同住概率不受影响。

因此,在农村,从实际居住情况来看,养老保险的影响并不显著。而较为重要的影响因素是老人的婚姻状态、健康状况以及子女的收入水平。没有配偶、健康状况差、子女收入低的农村老人,更可能与子女同住。这说明,农村老人与子女同住,主要是获得情感慰藉和贴身照顾,而不是通过同住而间接地获得经济帮助。

表3 农村养老保险对居住安排的影响(Probit模型估计结果)

注:括号内的数值是异方差稳健标准差;*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平;表中系数是Probit模型的回归结果,系数均已调整为边际效应。

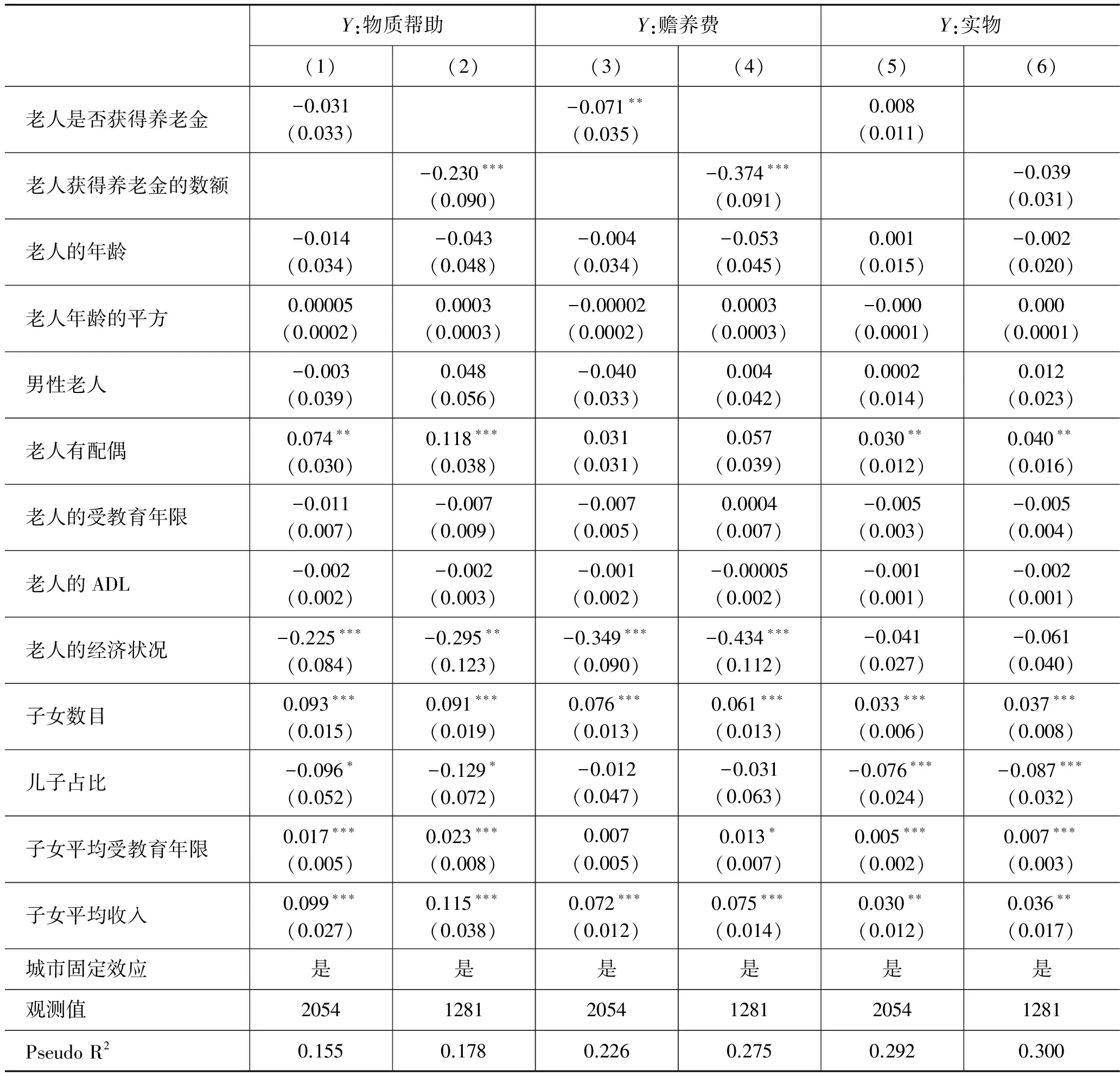

表4展示了新型农村社会养老保险对子女给老人物质帮助的影响。可以看出,获得养老金的状态以及养老金的数额,都对赡养费有显著的负向影响,但对实物的影响不显著。具体而言,获得养老金的农村老人,每年得到的赡养费比没有养老金的农村老人少0.071万元,占农村人均养老金(0.306万元)的23.2%。同时,养老金每提高1元,赡养费会减少0.374元。这说明,养老金对赡养费存在部分替代效应。这与城镇样本的结果一致,也与子女有利他主义的理论预期相符。另外,与城镇的情况相似,农村老人及其子女的特征也影响子女给老人的物质帮助,如老人的经济状况和婚姻状态,以及子女数目、性别和平均收入等。

将城镇样本和农村样本的估计结果进行比较,发现:从是否获得养老金的状态来看,城镇养老保险对赡养费的挤出效应更大,赡养费减少额是养老金的34.6%,而农村的这项比例是23.2%;但从养老金的水平来看,农村家庭的赡养费对养老金上涨的反应更强,赡养费减少比例是0.374∶1,而城镇是0.276∶1。

表4 农村养老保险对子女给老人物质帮助的影响(Tobit模型估计结果)

注:括号内的数值是异方差稳健标准差;*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平;表中系数是Tobit模型的回归结果,系数均已调整为边际效应。

3.异质性分析

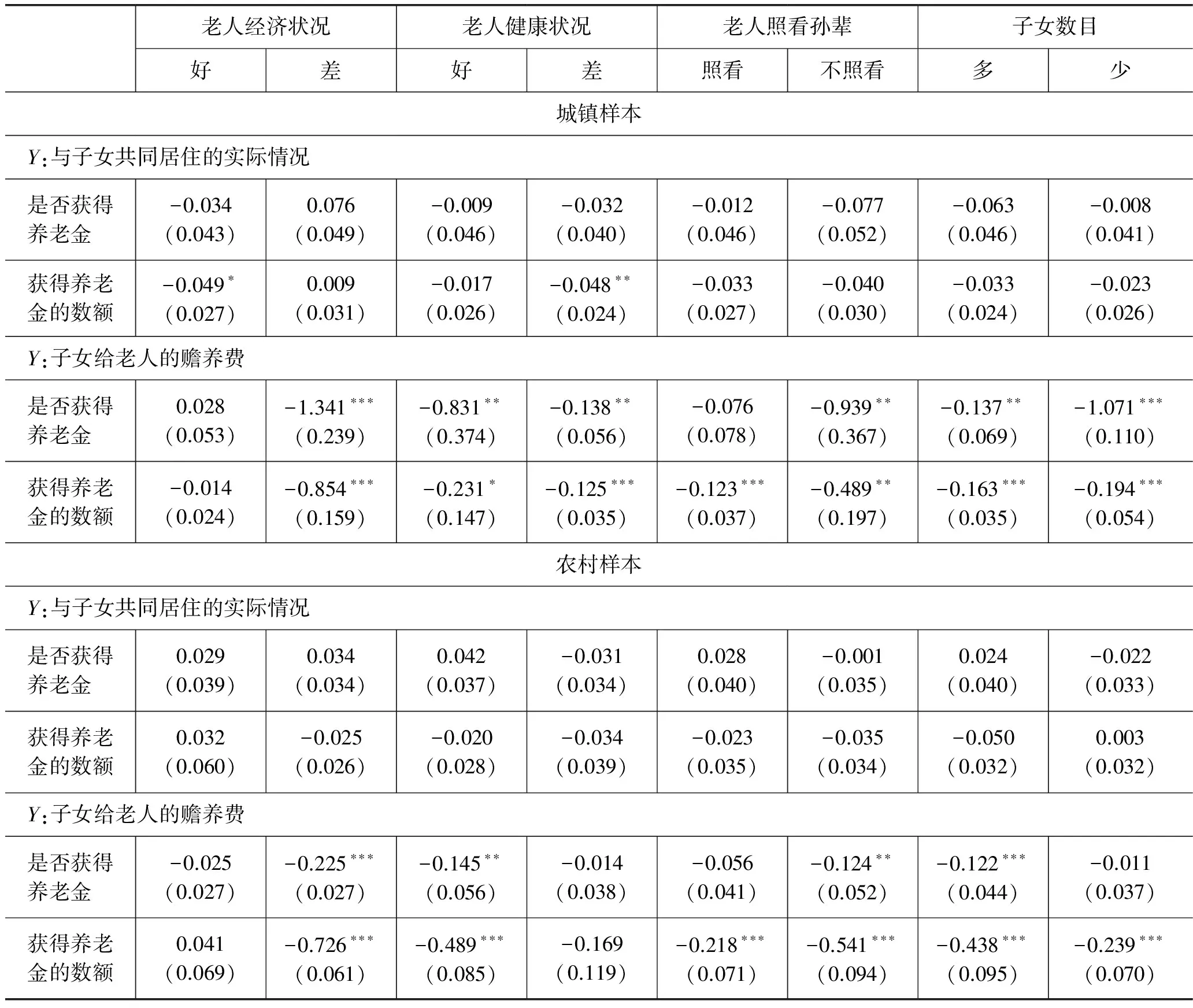

根据基准回归的结果,老人和子女的一些特征对居住安排和物质帮助有显著的影响。这些特征与养老保险的作用,可能是交互的。因此,进行异质性分析,观察不同特征的家庭中,养老保险对家庭养老的影响是否存在差异。具体而言,这些特征包括老人的经济状况(以中位数分组)、健康状况(以ADL的中位数分组)、老人对孙辈的照看(照看和不照看)、子女数目(以中位数分组)。由于现实中人们更关心实际的居住安排,而且基准回归的结果发现养老保险对实物帮助的影响并不显著,所以,主要对实际同住情况和赡养费进行异质性分析,结果见表5。

表5 异质性分析

注:括号内的数值是异方差稳健标准差;*、**、***分别表示10%、5%、1%的显著性水平;系数均已调整为边际效应;各回归均控制了老人特征、子女特征和城市固定效应。限于篇幅,仅汇报关键变量的估计值,具体回归结果,如需要可向作者索取。下同。

对于实际居住安排,从表5可以看出,养老金水平提高时,只有经济状况好、健康状况差的城镇老人与子女同住的概率下降;其他城镇老人,其居住安排不受养老保险的影响。这可能是因为:经济状况好的城镇老人,本身对独居的需求更大;健康状况差的城镇老人,养老金水平提高使其收入增加之后,购买照料服务来替换子女贴身照顾的能力增强。另外,不同特征的农村家庭,养老保险对居住安排都没有显著的影响。

对于赡养费,表5的结果显示,无论在城镇还是农村,都是经济状况差、健康状况好、没有照看孙辈的老人,其赡养费受养老保险的负向影响更强。这是因为:(1) 对于经济条件原本就比较好的老人,子女给其赡养费,可能并不是出于经济扶持的考虑,所以,养老保险增加老人收入以后,子女的赡养费也不会有很大的变化;而对于经济状况差的老人,子女的赡养费主要是在经济上帮助老人,当老人的经济状况因养老金而有所改善后,老人对经济扶持的需求下降,子女相应减少赡养费。这符合子女利他、基于需求提供转移支付的理论。(2) 健康状况较差的老人,其医疗护理等方面的支出较多,尽管养老保险使其收入增加,但考虑到支出规模,老人仍需子女提供较多的经济帮助,因此赡养费的变化较小。这也体现了基于老人需求来提供帮助的理论,体现了子女的利他主义。(3) 照看孙辈和没有照看孙辈的老人,其所受影响的差异,说明子女确实存在交易动机。对于照看孙辈的老人,子女的赡养费主要是出于对父母提供照看帮助的回报,虽然子女也有利他动机,但最终结果主要受交易动机的影响,因此赡养费变化不大。上述结果表明,子女同时存在利他动机和交易动机,当养老金增加时,利他动机使子女减少给父母的赡养费,而交易动机使子女对赡养费的调整不大,最终赡养费的变化取决于两种动机的相对大小。

另外,对于不同子女数目的家庭,老人获得的赡养费在城镇和农村出现了不同的异质性反应。在城镇,子女多的老人受养老保险的影响较小;而在农村,子女多的老人受到的影响较大。之所以存在这样的差异,是因为:不同子女数目的城镇家庭和农村家庭,子女人均赡养费的分布不同。

具体而言,子女多的城镇家庭,每个子女平均给老人的赡养费(样本均值)是840元;子女少的城镇家庭,每个子女平均的赡养费是1467元。不同子女数目的城镇家庭,子女人均赡养费水平存在较大差异。当老人的养老保险情况变化时,子女少的家庭,子女人均赡养费可调整空间相对较大;而子女多的家庭,由于每个子女给的赡养费本来就不多,可进一步减少的空间较小。因此,子女多的城镇家庭,赡养费随养老保险的变化相对较小。

农村的情况,与城镇不同。子女多的农村家庭,每个子女平均给老人的赡养费(样本均值)是604元;子女少的农村家庭,每个子女平均的赡养费是746元。不同子女数目的农村家庭,子女人均赡养费没有太大的差异,数额都比较小,随老人养老保险变化而调整的空间也较小。此时,老人获得的赡养费的变化,主要取决于子女的数目,而不是子女人均赡养费的调整幅度。因此,子女多的农村家庭,赡养费变化更大。

4.稳健性检验

本文主要采用三种方法,来检验基准回归结果的稳健性。第一,将老人获得的净物质帮助作为被解释变量进行回归,发现无论在城镇还是农村,养老保险对净物质帮助都有显著的负向影响,但这种影响主要体现在净生活费上,实物所受影响不大。这与基准回归结果一致。

第二,使用社区或村的养老保险变量,作为个体养老保险变量的工具变量,进行工具变量估计。发现对于居住安排,城镇养老保险减弱了老人与子女同住的意愿,但对实际同住概率的影响不大;农村老人与子女的同住意愿和实际安排均不受养老保险的影响。对于物质帮助,无论在城镇还是农村,养老保险都对赡养费(总额和净值)有显著的负向影响,但对实物(总额和净值)的影响不显著。而且,养老金对赡养费不是完全替代,替代系数小于1。这与基准回归结果相符。

第三,使用模糊RD估计方法,来处理潜在的内生性问题。在年龄达到法定领取养老金年龄时,出现断点,获得养老金的概率出现较大跳跃,但不是从0到1的跃升。这证实了使用模糊RD估计方法的合理性。从估计结果可以看出,取断点前后不同的时间窗口(即年龄范围),获得养老金概率的变化,对居住的主观意愿和实际安排都没有显著影响,对子女给老人的赡养费(总额和净值)有显著的负向影响,对子女给老人的实物(总额和净值)的影响并不十分显著。这与前文结果基本一致。因篇幅所限,三种稳健性检验的具体估计结果在这里省略。

五、 结论与启示

传统家庭养老长期在中国老年生活保障中居于主要地位。社会养老保险的快速发展,是否替代了家庭养老的作用?在理论上,养老保险对家庭养老的影响,包括对居住安排和物质帮助的影响,没有明确预期,影响方向是不确定的,需要实证检验。

本文采用CHARLS数据,实证分析了养老保险对家庭养老的影响。结果发现,无论在城镇还是农村,养老保险都对家庭养老有部分的替代效应。这主要体现在子女给老人的赡养费减少,实物帮助没有显著变化。而且,虽然养老保险减弱了老人与子女同住的主观意愿,但对实际居住安排的影响不大。另外,经济状况差、健康状况好、没有照看孙辈的老人,其赡养费受养老保险的负向影响更强,这体现了子女的利他主义和交易动机。而城镇与农村的不同之处在于:子女少的城镇老人受养老保险的影响大,而子女多的农村老人受到的影响大。这主要与城镇家庭和农村家庭子女人均赡养费随子女数目的分布差异有关。

上述结果表明,养老金在一定程度上挤出了子女的赡养费,但不是完全替代,因此,养老金增加了老人的总收入。同时,养老金也减轻了子女的赡养负担,增加子女的可支配收入。从这一点来看,养老保险不仅增加老人的消费,也会增加子女的消费。因此,养老保险增进了老人及其后代的福利。为此建议:(1) 进一步扩大养老保险的覆盖面,使更多人能够在年老时获得养老金。在本文的城镇和农村样本中,大约40%的老人没有领取养老金。未来应逐步减少该比例。(2) 在保持养老保险基金收支平衡的条件下,适当提高养老金水平。从2005年开始,中国企业退休人员的基本养老金连续11年同比10%上涨,2016年上涨比例降至6.5%,2017年进一步降至5.5%。而对于城乡居民养老保险,中央政府确定的基础养老金标准在2015年首次从每月55元上调到70元,之后各地虽然也对基础养老金标准做出了调整,但上调幅度不大。上述调整比例和调整频率缺乏依据,而且使不同群体的养老金差距呈扩大趋势。今后,一方面应建立并完善养老金的正常调整机制;另一方面,应注意缩小职工和居民、城镇和农村的养老金差距。(3) 在大力发展养老保险的同时,还应鼓励并重视家庭养老。养老保险提供的经济支持,并不能替代老人在生活照料和情感慰藉上的养老需求,这体现为老人与子女实际同住安排受养老保险的影响较小。另外,还应发展照料服务和敬老事业,将养老保险、家庭养老、社区照料和机构养老有机结合,使老年保障体系从以传统家庭养老为主向多种保障方式相结合转变,在人口老龄化背景下为老人提供更好的保障,同时减轻后代的养老负担。

1. Becker G. A Theory of Social Interactions.JournalofPoliticalEconomy, 1974, 82(6):1063-1093.

2. Cox D. Motives for Private Income Transfers.JournalofPoliticalEconomy, 1987, 95(3):508-546.

3. Costa D. L. Displacing the Family:Union Army Pensions and Elderly Living Arrangements.JournalofPoliticalEconomy, 1997, 105(6):1269-1292.

4. Costa D. L. A House of Her Own:Old Age Assistance and the Living Arrangements of Older Non-married Women.JournalofPublicEconomics, 1999, 72(1):39-59.

5. Chen X. Old-Age Pension and Intergenerational Living Arrangements:A Regression Discontinuity Design.ReviewofEconomicsoftheHousehold, 2017, 15(2):455-476.

6. Cai F., Giles J., Meng X. How Well Do Children Insure Parents against Low Retirement Income? An Analysis Using Survey Data from Urban China.JournalofPublicEconomics, 2006, 90:2229-2255.

7. Cheng L., Liu H., Zhang Y., et al. The Heterogeneous Impact of Pension Income on Elderly Living Arrangements:Evidence from China’s New Rural Pension Scheme.JournalofPopulationEconomics, 2017 July:1-38.

8. Engelhardt G. V., Gruber J., Perry C. D. Social Security and Elderly Living Arrangements:Evidence from the Social Security Notch.JournalofHumanResources, 2005, 40(2):354-372.

9. Edmonds E. V., Mammen K., Miller D. L. Rearranging the Family? Income Support and Elderly Living Arrangements in a Low-Income Country.JournalofHumanResources, 2005, 40(1):186-207.

10. Hamoudi A., Thomas D. Pension Income and the Well-Being of Children and Grandchildren:New Evidence from South Africa. InCaliforniaCenterforPopulationResearchWorkingPaperSeries, 2005.

11. Jensen R. T. Do Private Transfers “Displace” the Benefits of Public Transfers? Evidence from South Africa.JournalofPublicEconomics, 2004, 88(1):89-112.

12. Kotlikoff L. J., Morris J. Why Don’t the Elderly Live With Their Children? A New Look.IssuesintheEconomicsofAging,NBER,UniversityofChicagoPress, 1990, 149-172.

13. McGarry K., Schoeni R. F. Social Security, Economic Growth, and the Rise in Elderly Widows’ Independence in the Twentieth Century.Demography, 2000, 37(2):221-236.

14.程令国、张晔、刘志彪:《“新农保”改变了中国农村居民的养老模式吗?》,《经济研究》2013年第8期。15.沈可:《养老保险的普及是否导致城镇独居老人的增加?》,《南方经济》2010年第6期。

16. 杨恩艳、裴劲松、马光荣:《中国农村老年人居住安排影响因素的实证分析》,《农业经济问题》2012年第1期。

17. 张苏、王婕:《养老保险、孝养伦理与家庭福利代际帕累托改进》,《经济研究》2015年第10期。