武汉市国土规划执法监察信息平台建设研究

2018-03-27童秋英汪文豪

童秋英,朱 波,汪文豪,余 健,徐 昕

(1.武汉市国土资源和规划信息中心,湖北 武汉 430014;2.武汉光庭信息技术股份有限公司,湖北 武汉430073;3.武汉市国土资源和规划执法监察支队,湖北 武汉 430014)

武汉市正处于建设国家中心城市和国际化大都市的关键时期,伴随经济的快速发展和转型升级,“未批先用、批而未用、闲置低效利用”等用地行为时有发生,维护国土资源和城市规划管理秩序的压力与日俱增。如何利用新一代信息化技术实现主动、系统、快速执法,引导社会各界节约、集约、规范、有序用地,武汉市国土规划管理部门一直在探索和努力。随着移动互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术的发展和实践,武汉市先后建立了智慧武汉时空信息云平台、智慧“国土规划云”平台等项目,这些信息化关键基础设施建设,为武汉市开展国土规划执法监察信息平台研究实践奠定了坚实基础,促进了武汉市“主动执法、科技执法、系统执法”工作理念的落实。

1 平台建设目标与任务

基于国土规划时空大数据,开展武汉市国土规划执法监察信息平台建设,实现“用地违法预警智能化、执法调度市区乡三级联动化、执法监测监管技术体系化、执法监察内外业工作协同化”,有效提升国土规划执法监察能力,强化“智慧国土”应用。

1.1 平台建设目标

1)搭建国土规划执法监察工作信息化平台,实现执法监察业务全过程的网上运行和监测监管。

2)梳理和规范国土规划执法监察业务流程和表单,实现执法监察业务逻辑与系统逻辑的可视化。

3)集成多手段多技术的外业核查监测方法,实现传统执法手段向多终端多模式立体防控转变,提升国土规划精准执法能力。

4)建立基于时空大数据的违法用地发现机制,实现大数据预判、精确发现、快速查处的执法监察工作模式创新。

1.2 平台建设任务

1)建立业务模型。全面梳理、优化执法业务流程,分析执法业务逻辑,建立各类执法业务规则和数据标准,形成执法监察全生命周期业务模型。

2)搭建信息平台。依托武汉市“国土规划云”平台,运用信息化主流技术,开发国土规划执法监察平台桌面端和移动端,实现执法监察业务跨平台、跨终端应用。

3)集成与建立相关数据库。集成全市建设用地批、征、供、用以及土地利用现状、规划、不动产登记发证等数据库;建立历年新开工项目、全天候卫片执法、变更调查与年度卫片执法、新增建设用地踏勘、规划卫片执法、违法案件查处等数据库,形成执法监察大数据。

4)建立“4+1”立体监测技术体系。违法用地高发区域监测采用定点视频监控;违法用地偶发区域监测采用移动车载系统;违法用地重点区域监测采用无人机;全市域全覆盖监测采用全天候遥感影像,以实现用地违法监测全时段、全区域、全覆盖。同时,基于互联网开发手持终端,实现核查作业流程化、举证信息空间化。

5)建立平台应用机制。建立违法用地预警、违法用地发现处理、日常执法巡查月报、土地利用动态巡查、案件分析与处置等信息化工作机制,提高平台运行质量和效率。

2 平台建设总体框架

基于“互联网+”理念,充分利用云计算、大数据、移动互联网、3S等新技术,依托“国土规划云”,以“问题发现、综合分析、外业核查、立案查处”为主线[1],构建基于SOA云架构的执法监察信息平台,提供仓库服务调用和可定制开发服务,满足多层次应用需求。

2.1 总体框架设计

基于SOA云架构,采用模块化、组件化方式进行总体架构设计。平台由基础层、数据层、服务层和应用层组成。基础层为平台建设提供可弹性扩展的基础设施资源以及灵活、可伸缩的数据处理能力;数据层为平台运行和数据分析提供所需的信息资源支撑;服务层负责执法监察业务功能和资源服务的封装整合,为用户提供统一的Web服务;应用层实现功能跨平台、跨终端应用以及多专题业务应用,提供快速、智能的应用服务。另外,空间数据库和属性数据库与国土规划资源中心共用一套数据库,分别存储于Oracle 11g和SQL Server 2008中,并应用ArcGIS Server 10.2统一进行数据服务发布,平台总体架构如图1所示。

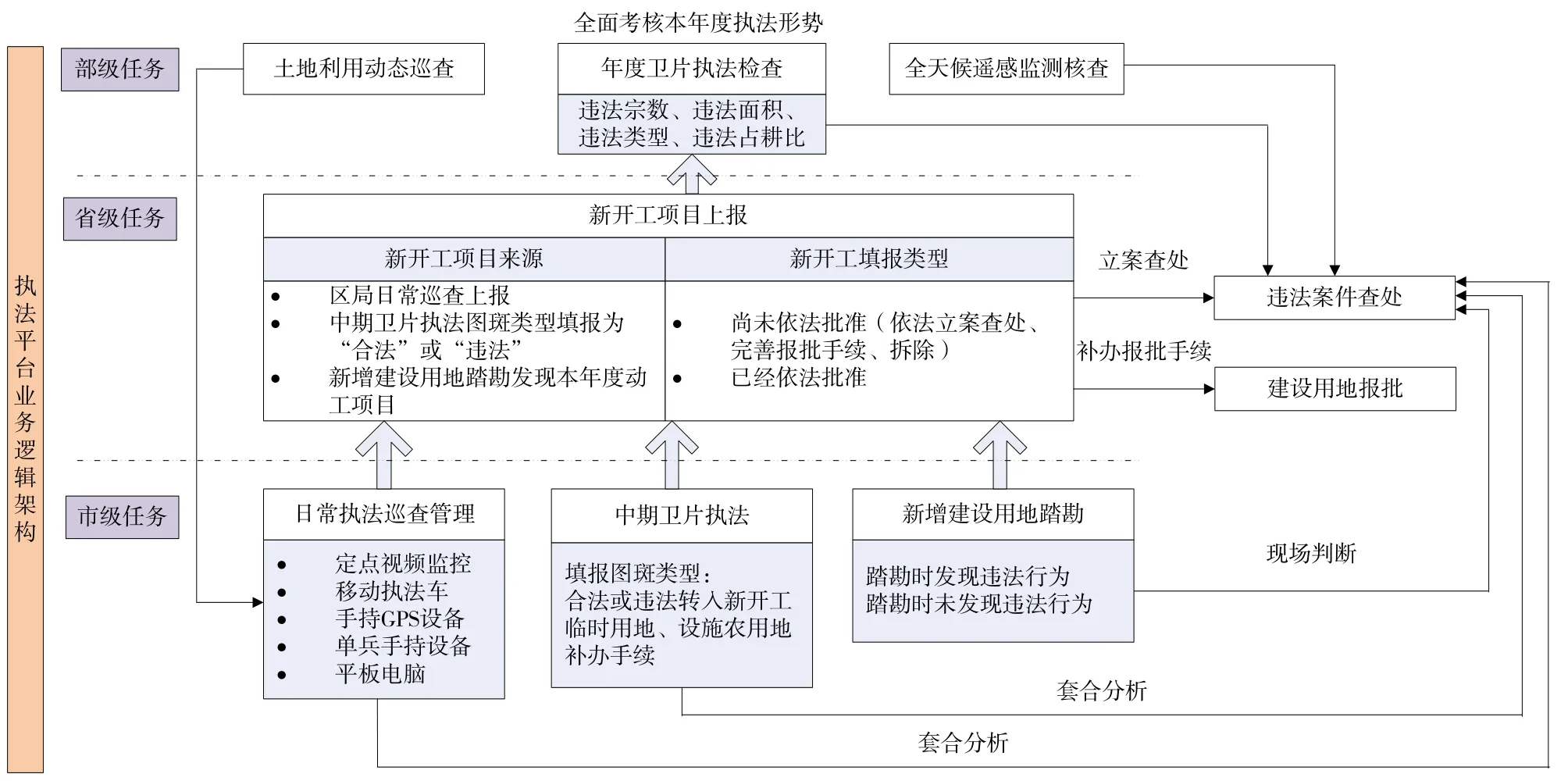

2.2 业务逻辑结构设计

武汉市国土规划执法监察业务工作主要涉及部级、省级、市级、区级4个层面。市、区级任务包括日常执法巡查管理、中期卫片执法、新增建设用地踏勘等业务;省级任务包括新开工项目上报等业务;部级任务包括土地利用动态巡查、年度卫片执法检查以及全天候遥感监测核查等业务。执法监察业务逻辑架构关系如图2所示。

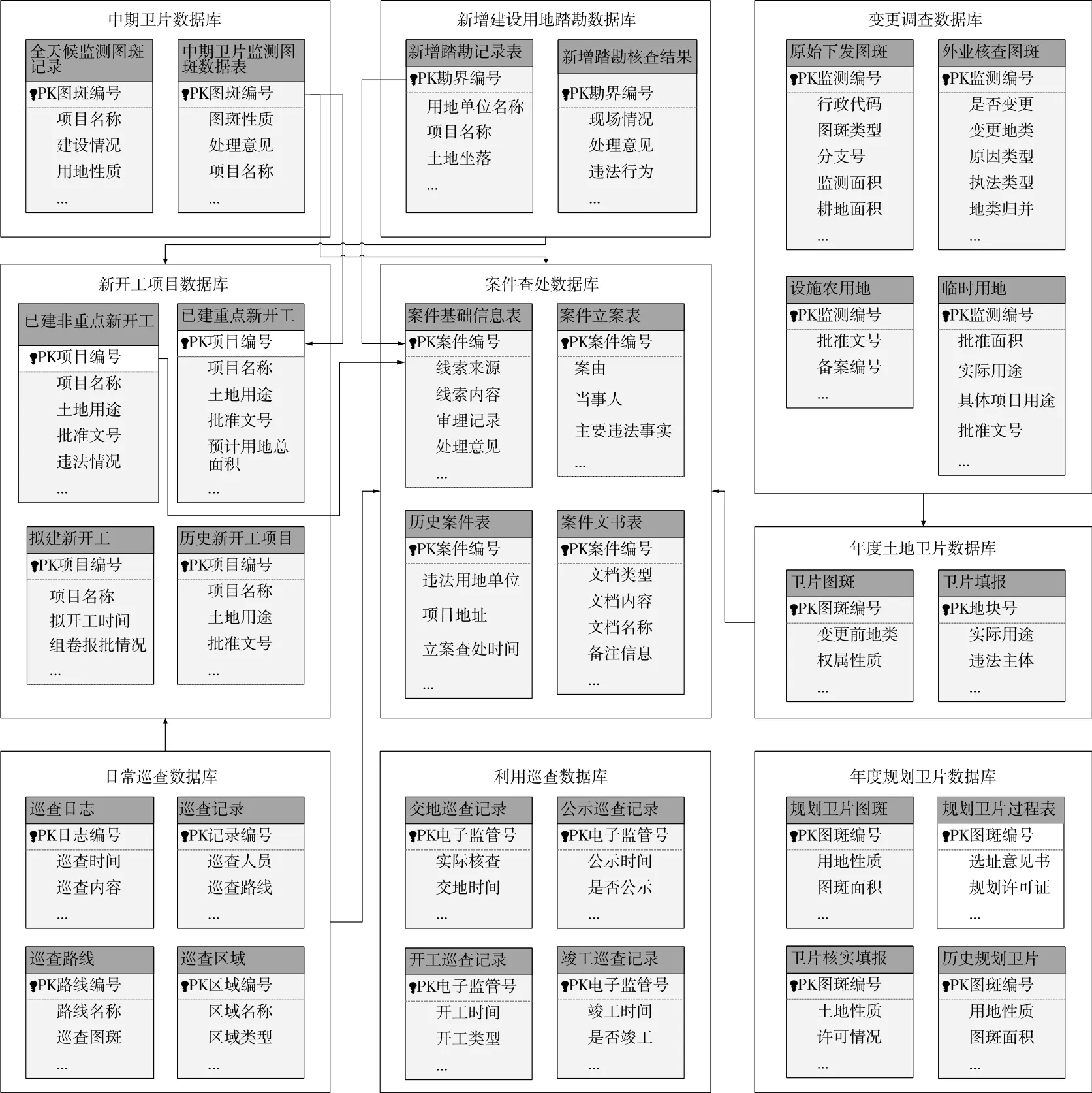

2.3 数据库逻辑结构设计

图1 武汉市国土规划执法监察信息平台总体框架

图2 武汉市国土规划执法监察信息平台业务逻辑架构图

执法监察数据库主要包括日常巡查、中期卫片、新开工项目、变更调查和年度土地卫片、年度规划卫片、新增建设用地踏勘、土地利用动态巡查和案件查处等数据库。其中,中期卫片数据库与新开工项目数据库通过图斑编号、项目编号关联;日常巡查数据库与新开工项目数据库通过巡查记录编号、项目编号关联[2];新增建设用地踏勘数据库与新开工项目数据库通过勘测定界编号、项目编号关联;中期卫片数据库与案件查处数据库通过图斑编号、案件编号关联;新开工项目数据库与案件查处数据库通过项目编号、案件编号关联;年度土地卫片数据库与案件查处数据通过图斑编号、案件编号关联。各数据库之间的逻辑关系如图3所示。

2.4 数据交换网络部署设计

平台运行网络环境包括国土规划局域网、国土资源主干网以及互联网。数据交换网络部署设计如图4所示。

1)市、区两级数据交换,通过武汉市国土规划局市区一体化的局域网进行传送,区级网络无需部署前置服务器。

2)国土规划局域网与互联网数据交换,通过两级可信映射和网闸摆渡,保证内、外网数据传输安全和实时性,即架设两台前置服务器,将局域网应用服务器先映射到前置机可信端,通过安全网闸实现局域网服务和前置机数据的交换;再将前置机可信端映射到互联网服务,通过安全网闸实现前置机与移动端的数据交换。

3)国土规划局域网与国土资源主干网数据交换,通过架设前置服务器实现链接。在两端分别设置防火墙和网闸进行隔离,在两端前置服务器上分别部署数据交换平台,实现相关业务数据的实时传输与交换。

3 平台功能实现

武汉市国土规划执法监察信息平台包括桌面端和移动端两部分,以满足不同执法业务和应用场景需求,提供高效、便捷服务。

3.1 桌面端

1)巡查管理子系统:实现巡查日志填报、重点区域创建、巡查路线规划、巡查轨迹实时跟踪和记录以及巡查管理绩效考核统计等功能。

2)中期卫片执法子系统:实现中期卫片图斑核查填报,附件上传、下载、模糊搜索与查询,变化图斑分宗、并宗、还原和叠加分析以及图斑统计等功能。

3)新开工项目管理子系统:实现已建新开工、重点新开工、拟建新开工等项目填报,图形录入,图斑分析和专题统计,表单输出等功能,实现与省级执法监察信息系统数据的实时交换。

4)变更调查与年度卫片执法子系统:实现外业核查登记卡填报,数据填报逻辑控制,图斑分宗、并宗和叠加分析,年度卫片执法举证,定制化统计分析以及部级卫片执法监察数据适时交换等功能,还可实现变化图斑执法地籍联审、市区乡三级协同核查等应用。

5)新增建设用地踏勘子系统:针对新增建设用地踏勘业务,实现踏勘任务派发、短信通知督办、现场调查表填报、附件上传、业务审核、踏勘报告自动生成与打印输出以及踏勘台账统计等功能。

6)规划卫片执法子系统:实现规划卫片图斑核查结果填报、图形定位、模糊搜索与查询、叠加分析以及专题图表生成等功能。

图3 数据库逻辑关系图

图4 数据交换网络部署设计图

7)土地利用动态巡查子系统:实现巡查任务分发、材料准备以及出让金缴纳、交地巡查、信息公示、开工巡查、日常巡查、竣工巡查等不同阶段的巡查结果填报、附件上传和统计查询等功能。

8)案件查处子系统:采用工作流技术实现违法案件图文一体化协同审查[3]、审查日志查看、短信办理预警、历史案件录入、附件上传和图形导入以及审查信息查询与专题统计等功能。

9)决策分析子系统:实现基于时空大数据的开发建设和违法用地易发区的预测与展现、区域土地违法和占耕趋势分析与展现、违法地块时空演变分析等功能,为执法监察工作预测、预判提供智慧化支撑。

10)用户管理子系统:实现用户权限管理、账户管理、组织机构管理以及设备管理等。

3.2 移动端

1)在线填报:提供数据填报逻辑规则,保证外业填报信息的规范性、完整性和及时性。

2)信息采集:提供空间定位、坐标采集以及拍照举证(自动记录照片方位角和地理标识)等,实现执法外业信息的实时采集。

3)叠加分析:提供单个图斑空间位置与批、征、供、用以及土地利用现状,土地利用总体规划等的套合分析,实现执法外业实时核查和预判。

4)轨迹记录:提供轨迹回放以及相应的统计查询等功能,实时记录和展现执法人员外业工作路径[4]。

5)道路导航:提供外业调查事项的最优路径规划,实现当前位置与指定图斑的距离计算和路径选择。

6)数据同步:提供内、外业数据同步服务,实现外业核查轨迹、文字、照片、视频、录音等信息的实时同步,为内业业务审核、统计分析以及外业工作进度把握提供可靠支持。

4 平台创新与应用成效

平台创新的“智能预测、精准发现、分类处置、考核评估”执法新模式,推进了执法监察工作迈向“智慧执法”新阶段。通过智能化分析预判和热点趋势分析发现违法用地易发重点区域;通过卫片、航片、视频、车载、手持终端、无人机等多手段快速、精准锁定违法用地;通过执法业务子系统,实现违法用地的分类处置;通过年度卫片执法检查,实现各级国土资源管理的量化考核和评估。

4.1 平台创新

1)采用SOA架构,实现了“互联网+”模式下功能模块按需调用和可定制开发。采用微服务,实现了业务系统的组件化、服务化。每个子系统除完成自身业务功能外,可调用外部其他系统发布的服务或向外部发布符合RESTful标准的服务,还可提供多种终端设备快速接口以及仓库服务。

2)基于空间大数据,建立了国土规划执法监察预测分析模型,实现了基于热力图模式的开发建设和违法用地热点趋势分析[5]。充分运用大数据分析技术,依托武汉市国土资源和规划局国土规划资源中心,清理、整合和挖掘国土、规划、管理审批等基础性数据,锁定违法易发重点区域,提升了执法监察预判分析和定向施策能力。

3)构建了“空天地一体化”的执法立体监测体系,实现了执法监测全覆盖。通过前置服务器接入执法视频监控网、移动车载以及单兵手持终端的视频、音频信号,解决了视频信息从外网摆渡到内网的问题;研究可移动式车载设备改装集成方式,解决了固定式移动车载设备长期风吹雨淋的问题;运用基于多频多模和北斗定位的手持终端设备,提升了外业数据快速实时获取与自动处理能力。

4)基于消息通道的内、外网交换技术和Hybrid混合模式移动应用开发技术,实现了内外业一体化协同作业以及跨平台、跨终端应用。移动端提供的智能导航、最优外业路线规划等功能,实现了外业核查由“人工带路”向“卫星导航”的转变。移动端提供的举证要素采集功能,可自动记录举证照片的地理标识、方位角和拍摄时间等,并能快速采集用地现状信息,现场分析用地的合法性,实现在线填报、轨迹跟踪、空间分析等。

5)基于静态图像识别技术,实现了视频监控区域疑似变化用地智能化预警。对地貌变化、大型车辆停留、建筑物以及夜光源等违法用地特征建立样本值,通过视频基站每天定时获取的静态图片(图片分辨率达到1 080 P)进行分析,自动提取变化区域特征值,并与样本值进行比较,实现疑似变化用地智能化识别与短信预警。

4.2 应用成效

1)执法工作延伸至基层站所,促进了技术工作下沉。为充分发挥基层站所的人员力量,平台开发了基于IOS和基于Android的移动端App软件,提供了快速采集用地现状信息和智能化分析预判、在线传输上报等功能,方便基层执法人员快速现场定位、实时获取信息、当场判别违法行为[6],既减轻了基层执法工作量,又促进了技术工作下沉。

2)执法监察全业务网上运行和监管,支撑了工作统筹。平台实现了执法监察全业务网上运行和监管,可实时监控各区(分)局业务进度,规范业务办理流程,自动审核数据填报的规范性和逻辑性;可根据数据填报情况,动态开展汇总统计,预警分析各区违法用地占耕比例,促进了市区乡三级联动,辅助了领导统筹谋划。

3)平台的实施有效控制了违法用地和占耕比,降低了执法行政成本,促进了现代信息技术与国土规划执法监察的深度融合,起到了良好的震慑和预警效果,取得了显著的经济和社会效益。

5 结 语

“十三五”以来,国土资源部持续推进国土资源“放管服”改革,全面加强法治国土建设,强化对国土空间与资源开发利用的监测能力。武汉市国土规划执法监察信息平台建设不仅能满足国土规划执法监察业务的要求,也符合国土资源部信息化“十三五”规划中提出的“实时监测、精准执法”要求[7],更是在应用时空大数据支撑执法监察预判分析方面具有开创性的举措。随着该平台的广泛应用,其获取和管理的海量、权威的国土规划执法监察数据,将在政府管理部门加强自然资源管理,有序利用和优化国土空间结构等方面发挥积极作用。

[1] 周丕基,诸云强,李刚,等.贵州省国土资源执法监察监管系统建设与应用[J].国土资源信息化,2015(1):10-15

[2] 武汉市国土资源执法监察巡查工作实施办法[Z].

[3] 国土资源部执法监察局.国土资源违法行为查处工作规程[M].北京:地质出版社,2014

[4] 邓仕虎,徐文卓.基于移动GIS的城乡规划监察执法信息系统[J].地理空间信息,2012,10(3):130-133

[5] 陈志刚,王青,赵小风,等.中国土地违法现象的空间特征及其演变趋势分析[J].资源科学,2010(7):1 387-1 392

[6] 张芸,张万里.国土资源执法监察管理难题的信息化解决方案[J].国土资源信息化,2015(3):26-29

[7] 国土资源部.国土资源信息化“十三五”规划:国土资发[2016]141号[S].