白色乌鸦赐福的小城

2018-03-27陈思义苏立锁

文+陈思义 图+苏立锁

晚清浙江四大藏书楼之一的玉海楼。

以瑞安方言为标准音的温州鼓词。

我国已知唯一保留下来且仍在使用的木活字印刷技艺。

在我国的浙江沿海,经济高度发达的温州市中,有一座小城一直坚守着它独特的文化气质。这座城市是如此的特别,连它的城市得名,也颇具传奇色彩——传说在唐朝时,一只白色的乌鸦突然降临在小城上空,人们惊呼其为祥瑞,因此为这座小城取了一个颇为吉祥的名字——瑞安。

漫步在瑞安城的大街小巷,温润细腻的瑞安话会不时传入你的耳中,若是听见有琴声,这样的话语还会衍生出各种好听的腔调来——那是瑞安人在唱鼓词。鼓词是瑞安城的象征,而瑞安的另一象征是玉海楼,这个位列晚清四大藏书楼的楼阁庭院一直被完好地保存着,收藏了相当数量的珍本善籍。这些书籍中的部分族谱,是用一种古老的木活字印刷技艺制作而成,而这种技艺,至今在瑞安东源村被代代相传。

瑞安气候宜人,风光旖旎,自古市井繁华,人文荟萃,郭沫若曾题联“玉成桃李,海涌波澜”。由于受海洋暖流、沿海岸流及入海径流的交替影响,这里也是鱼米之乡。渔民出海往往是满载而归。

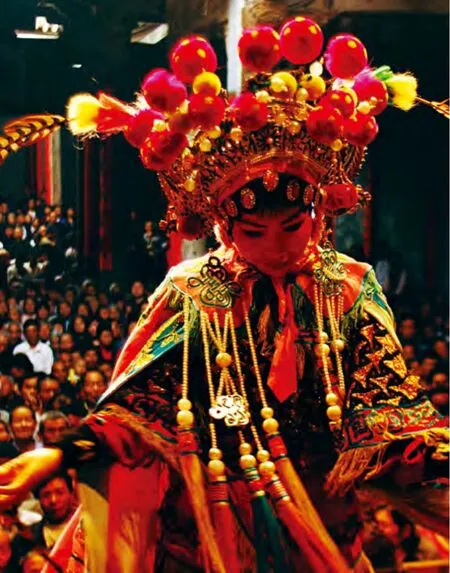

藤牌舞戚继光鸳鸯阵演变来的舞蹈

瑞安海陆兼有,山水俱佳。

瑞安的地形,可以用“七山二水一分田”来形容。整体而言,瑞安的地势西高东低,在西北部有大片山区丘陵,到了南部又以低山丘陵为主,然后伏地入海,形成东海大陆架上的列岛。由于受到海洋暖流、沿海岸流及入海径流的交替影响,吸引着大量的鱼群,渔民出海往往是满载而归。当地的民谚说,这里夏季多雨时打捞到的黄鱼多得可以当饭。

岛是山丘入海的延续。瑞安海域内面积大于500平方米的岛屿就有91个,其中14个岛屿有人居住,瑞安的岛以列岛的形式集中分布,分别叫大北列岛和北麂列岛,属两个海岛乡。若登上北麂岛极目远望,即可见小岛与礁石扼守海口。

瑞安特殊的地理位置和优良的气候,为当地农业和渔业的发展创造了天然的条件。

岛上至今还留有烽火台,流传着抗倭名将戚继光的部将晏继芳在岛上设营寨抗敌的故事。在这里,乃至整个浙南,至今流行一种名为“藤牌舞”的舞蹈。藤牌舞又称藤牌阵、藤牌操,舞蹈动作和场面调度因地域不同而有所差异,独特的是,瑞安的藤牌舞更注重阵式演练。相传,藤牌舞源自明代抗倭英雄戚继光当年所创的鸳鸯阵,经过晏继芳改造而成,突出表现盾牌在阵中的作用。瑞安“藤牌舞”已申报国家非物质文化遗产。

玉海楼与瑞安鼓词晚清浙江藏书文化和民间曲艺

瑞安自古是一个尚文好学之地,书声比户,沾满了浓浓的书卷气。

在瑞安人眼里,玉海楼是当地不可替代的文化象征。它既不简单又不浅显。论楼,它是晚清浙江四大藏书楼之一;论人,楼主人孙诒让是甲骨文研究的先驱,被誉为中国近代著名的教育家,《清史稿》与《浙江通志》都曾为其列传。

典藏保管图书文献是藏书楼的主要功能。纵观中国的藏书楼,大多数是“书去楼空”,仅存历史的空壳,难得的是,玉海楼至今储书有八九万卷,收藏了大量名家批校本、瓯郡乡邦文献和孙氏父子批校本。此外,其建筑本身构件也是原汁原味的,集江南优秀民居、藏书楼功能和私家园林为一体。可以说,没有玉海楼,没有藏书文化,瑞安作为浙江省的历史文化名城就无从谈起。

瑞安一直是文雅秀气、和颜悦色的样子。早在南宋时期,以陈傅良、叶适为代表的“永嘉学派”就提出了“事功”的概念,强调“经世致用”的思想,把创造物质财富看成是光荣的事,这种思想影响了一代代温州人,总想办一点实业,创造新的东西,直到以“温州模式”名扬天下。而在戏曲艺术上,高则诚撰写的《琵琶记》被誉为南戏的鼻祖,历代无不推崇备至。还有流行于浙南一带的民间曲艺温州鼓词,也发端于瑞安,以瑞安方言为标准音,因而温州鼓词也被称为“瑞安鼓词”。目前,瑞安鼓词已被列入中国非物质文化遗产保护名录。

“花有清香月有阴,小弟翰林求古人。书唱有生并有旦,生旦团圆会相逢。”瑞安鼓词常常如此开篇,柔柔的瑞安话使人感到分外亲切和温馨。鼓词也被称为“唱词”,是由民间口头文学与曲调发展演变而成。它不仅唱腔优美、故事性强,唱词还能把社会传统文化融汇其中,抒发喜怒哀乐之情,倾倒不少听众。

唱鼓词时,人们非常追求声稀意深的境界。起初鼓词演唱的故事比较粗略,乐器也只有一面扁鼓,在农村挨家挨户门头唱一段,这叫“门头鼓”。后来,乐器改为以牛筋琴为主。

以前,在乡村里有不少词场,或在祠堂里,或在榕树下,搭一个小小台子,坐着唱词先生,一琴一鼓一板即可唱一番。当地的老人说,一声鼓响后,当悠扬的牛筋琴如流水漫浸过来,人们就会兴奋爽快起来。温州有民谚“脚架起阿媛阿妈听娘娘词恁”,就是描述农村妇女听鼓词入迷的样子。鼓词在晚清时从农村走入城镇,之后渐渐文人化。

东源木活字印刷术代代相传的做谱工艺

在瑞安,另一项被列入非物质文化遗产的,是平阳坑镇东源村木活字印刷术,它被认为是我国已知的唯一保留下来且仍在使用的木活字印刷技艺。

在中国,印刷术与造纸术、指南针、火药并称四大发明,毕昇发明活字印刷可以说是妇孺皆知。他的泥活字印刷法,比法国人用活字印刷早了400年。可惜的是,毕昇用泥活字印了什么书,古籍中不见记载,考古中也没有发现一件毕昇时代留下的活字印刷品。毕昇之后,元代王祯在《农书》中记述了造活字印书法,可是王祯用木活字排印的书籍也没有留存。因而不少国家认为,中国古代并未发明活字印刷,那只是一个不成熟的构想。

瑞安东源的木活字印刷的发现打消了世人的疑虑,它完整地再现了木活字印刷的作业场景,成为活字印刷术源于我国的最好实物明证。翻开东源村保存的《太原郡王氏宗谱》,我们可以看到瑞安的木活字印刷由福建传来的记载:木活字印刷的始创者,是元代时隐居在福建省安溪县长泰里的王法懋,这项技术最早被用于印刷王氏宗谱。清代的时候,木活字印刷术传入瑞安平阳坑镇东源村。东源人沿用这项印刷术为人作宗谱,不少人都精于“东源谱法”。翻开温州各地宗谱,大都有“东源”的字样。东源人告诉笔者,至今村里还有不少谱师以做谱为生。

谱师用木活字印谱时,在工艺上十分讲究。要制作出良好的木活字印刷品,光在工艺流程上就要经过理稿、排版、校对、印刷、打圈、封面、装订等15道工序。值得一提的是,木活字选用的是上等的棠梨木,刻字要用反手刻出老宋体,捡字有祖传的口诀,排版有格式,印刷有讲究,十几道工序全是手工操作,考足了谱师的真功夫。

在瑞安,像东源村这样延续传统工艺与民俗的村落还有很多。如瑞安平阳坑的“索面村”,那里的村民至今按照祖上传下的手艺制作手工索面(一种手工拉成晾干的面食)。瑞安曹村的元宵节灯会,各家制作花灯依次出游,祈求吉祥平安,已有800年历史。

在瑞安的塘下镇湗村一带,每年还会举行一次规模盛大的“排殿猪”活动。那是当地村民为了纪念南宋爱国政治家陈肃勉而举行的杀猪祭祀活动,至今已延续了700多年。

瑞安平阳坑镇东源村的木活字印刷术,被认为是我国已知的唯一保留下来且仍在使用的木活字印刷技艺。这种印刷术工序很复杂,全由手工完成。