东北森林区与草原区草本植物群落植硅体组合特征的对比研究

2018-03-26夏璎凡介冬梅李德晖周沛芳宋丽娜蒙萌蒋雪纯

夏璎凡,介冬梅,2,3*,李德晖,2,3,周沛芳,宋丽娜,蒙萌,蒋雪纯

(1.东北师范大学地理科学学院,吉林 长春 130024;2.国家环境保护湿地生态与植被恢复重点实验室,吉林 长春 130024;3.东北师范大学草地研究所植被生态科学教育部重点实验室,吉林 长春 130024)

目前,实现植被类型的判别有多种方式。其中,归一化植被指数(normalized difference vegetation index, NDVI)已成为较为通用的、可用于大尺度区域的植被指数监测方法。但是,这种方法仅适用于宏观、短时间尺度的植被动态研究,并不能有效地应用于长时间尺度下森林和草原的判别,无法据此有效地恢复古植被、古环境[1]。孢粉分析通过提取地层中的花粉,可以一对一重建过去的植物种类,在古植被、古环境重建上有一定效果。但是,在以禾本科植物为优势的草原群落,由于草原群落孢粉组合中占优势的蒿属(Artemisia)和藜科(Chenopodiaceae)等花粉常表现为超代表性,极有可能掩盖了草原植被真实信息,而且孢粉分析对植物种类的鉴定也只能达到科的水平,亚科之间难以区分[2]。一般而言,植硅体对草本植物群落中的植物种类可以鉴定到亚科,利用个别特殊形态可以鉴定到属[3-4],结合形态参数甚至可以达到种[5],这样的判别能力对科学、准确地判别植物种类,进而重建禾本科为主的区域古植被、古环境尤为重要。

植物硅酸体, 简称植硅体, 是指植物体内的硅通过根系从土壤中吸收, 经维管束传输, 在细胞内腔或细胞之间以水合硅(SiO2·nH2O)的形式出现, 在植物体内形成难溶的硅酸形态[6]。在植硅体首次被发现以来的 150 多年里,学者们对现代几百种植物植硅体的形态进行了大量研究,发现不同植物种产生的植硅体形态及形态组合不同[7-12],明确了不同草本植物植硅体的形态存在一定差异。

草本植物群落所包含的植物种类、各植物种的数量不尽相同,因此植物群落产生的植硅体组合也会存在差异。着眼于此,本研究针对现代森林区和草原区草本植物群落产生的植硅体组合特征,寻找两者之间的差异,以期为森林区和草原区草本植物群落的判别提供一定参考依据。这一工作不仅可以补充和丰富植硅体形态学研究内容,还可以为禾本科群落分布广泛的区域古植被的高精度重建提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

中国东北地区位于亚欧大陆东岸,其北界与东界均为国界,西界为大兴安岭,南界为辽宁省南部渤海海岸线。该区为大陆性季风气候, 四季分明, 夏季短促而温暖多雨, 冬季漫长而寒冷, 冬夏之间季风交替。区域东部与南部分别与日本海和渤海、黄海毗邻, 受海洋性气候影响, 水分充足; 北部受西伯利亚寒潮影响, 西部受内蒙古冷高压影响气温很低, 具有显著的冷湿气候特征[13]。

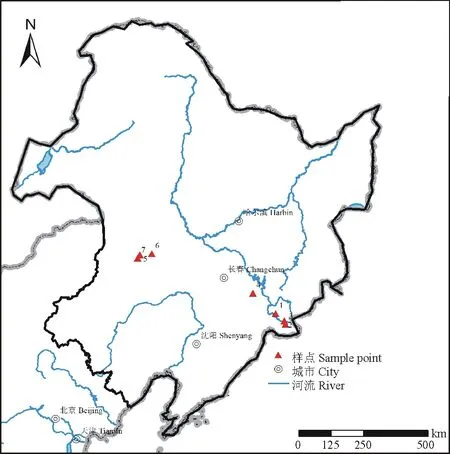

图1 样点分布图Fig.1 Distribution of sample points

年平均气温为-4~11 ℃, 7月平均气温21~26 ℃, 1月平均气温-24~9 ℃, 年降水量350~1100 mm, 其中50%以上的降水发生在7-9月,从东南向西北有一定的内部差异[14]。受距海远近影响, 由东到西(1400 km)可依次划分为湿润、半湿润和半干旱气候区, 在大陆尺度上呈现出了森林、森林草原、草甸草原的依次更替,对应的地带性土壤的更替序列为暗棕壤、黑土、黑钙土。这为在同一个相对独立的自然地理区域内,对森林区和草原区草本植物群落植硅体的形态及组合特征进行对比分析提供了优势条件。

1.2 采样点设计

本研究采样点位于吉林省东部长白山地、内蒙古东部大兴安岭东麓(图1),采样点位置信息(经度、纬度、海拔)记录于表 1。采样方法为:在森林区内,先在植物原生性较好的森林群落内,划出一个 10 m×10 m 的区域,再在该区域的四角以及中间,共采集5个 1 m×1 m 草本植物样方,并按照采集顺序依次编号[如,兴隆1(XL1)];在草原区内,每个样点采集2个 1 m×1 m 草本植物样方,并按照采集顺序依次编号[如,代钦塔拉1(DQTL1)]。收割样方内所有草本植物,同时记录样方信息,包括优势种、不同植物种株数等,并称重、装袋以及编号。本研究共采集了26个草本植物样方,其中森林区20个 1 m×1 m 样方,草原区 6个 1 m×1 m 样方。

森林区主要草本植物多为双子叶植物,如歪头菜(Viciaunijuga)、荨麻叶龙头草(Meehaniaurticifolia)、银线草(Chloranthusjaponicus)、白花碎米荠(Cardamineleucantha)、拉拉藤属(Galium)等;单子叶植物主要为薹草属(Carex)等,偶见禾本科(Gramineae),如野青茅(Deyeuxiaarundinacea);蕨类植物有木贼(Equisetumhyemale)等。草原区双子叶植物中多为蒿属(Artemisia),此外还有猪毛菜(Salsolacollina)、野艾蒿(Artemisialavandulifolia)、委陵菜(Potentillachinensis)、野大麻(Cannabissativa)、柴胡属(Bupleurum)、尖头叶藜(Chenopodiumacuminatum)等;单子叶植物在草原区主要以禾本科为主,如狗尾草(Setariaviridis)、羊草(Leymuschinensis)、牛鞭草(Hemarthriasibirica)、燕麦芨芨草(Achnatherumavenoide)、芦苇(Phragmitesaustralis)等,偶见莎草科(Cyperaceae);蕨类植物中仅见木贼的一个变种——兴安木贼(Equisetumvariegatum)。

1.3 实验方法

本实验于2016年进行,选择同一生长期内森林区和草原区的草本植物样品,以群落为单位,全株处理样品。对草本植物群落样品进行植硅体分析, 共分析草本植物群落样品26个。

实验采用湿式灰化法[9,15-16]。实验步骤如下:

1) 样本前处理。用超声波清洗仪将样方内植物反复清洗, 烘干,剪成小段,粉碎成末,并称重群落粉末样品1 g,放入干净的离心管中。

2) 氧化。在离心管中加入浓硝酸, 待有机质在沸水浴环境中全部被氧化后, 向试管中加入蒸馏水, 用离心机(2500 r·min-1)离心清洗10 min·次-1,并反复离心至少3次,直至溶液接近酸碱中性。

3) 加入孢子片。向试管中加入石松孢子片以及浓盐酸, 待反应充分后,再次向试管中加入蒸馏水, 用离心机(2500 r·min-1)离心清洗10 min·次-1,并反复离心至少3次,直至溶液接近酸碱中性。

4) 固定制片。加入无水乙醇,用离心机(2500 r·min-1)离心清洗10 min·次-1,并反复离心1~2次,缓慢倾倒上层清液,保留少量液体。将试管中的液体振荡均匀,用一次性滴管吸取2~3滴,滴在载玻片上,用酒精灯加热,待无水乙醇蒸发后,滴上1~2滴加拿大树胶,盖上盖玻片,制成固定片。

5) 鉴定与统计。采用 MOTIC 生物显微镜鉴定统计样品, 每个样品统计植硅体不少于300粒,共统计10170粒植硅体。本研究提取的植硅体样品和制作的玻片保存在东北师范大学地理科学学院实验室。

1.4 数据分析

数据分析采用定性与定量相结合的方法。首先根据森林区与草原区草本植物植硅体的形态特征,将植硅体类型分为15种。而后,利用SPSS 19.0软件对森林区与草原区草本植物群落相同类型植硅体的数量进行对比,从方差分析和聚类分析两个角度,明确了森林区与草原区相同类型草本植物群落植硅体数量的相似程度与差异程度。再后,利用前人建立的Ic指数[17]对森林区与草原区草本植物群落植硅体指数进行对比,明确了森林区与草原区草本植物群落的不同环境特征。

2 结果与分析

通过对26个草本植物群落中的10170粒植硅体进行鉴定、统计,可将其分为15种植硅体类型(不包括硅化组织)。其中,各个草本植物群落植硅体的组合类型不尽相同,相同类型植硅体的数量也存在差异。

2.1 森林区与草原区草本植物植硅体组合类型对比

就细胞起源而言:哑铃型、鞍型、齿型、帽型为短细胞植硅体;棒型为长细胞植硅体;毛发状和尖型为毛状细胞植硅体;边缘弯曲扁平状和硅化表皮细胞属于表皮细胞植硅体;还有硅化气孔(器)、硅化导管、硅质突起、扇型、块状等形态。此外,还见到了一些尚未在文献中定名描述的植硅体,本研究统称其为不规则型。

1) 短细胞植硅体。森林区和草原区都产生哑铃型植硅体(图2a~e),森林区在亚类上多为A型铃(图2a),而草原区在亚类上多为C型哑铃型(图2b)和两个半铃型(图2c);此外,只在草原区发现了十字型植硅体(图2d)。鞍型植硅体在森林区和草原区均有出现(图2f~g)。森林区和草原区均产生齿型植硅体(图2h~i),但从总体来看,森林区产量略高于草原区,且多为普通齿型(图2h)。帽型植硅体(图2j~k)在森林区的含量几乎为0,而在草原区有一定产出,且主要表现为平顶帽型(图2j)和尖顶帽型(图2k)。从总体来看,森林区的短细胞植硅体产量远低于草原区。

2) 长细胞植硅体(棒型植硅体)。森林区和草原区均可产生棒型植硅体(图2l~u)。其中,平滑棒型(图2l)和扁平棒型(图2m)较为多见,森林区的产量高于草原区。牛角棒型(图2n)和树突棒型(图2o),在森林区和草原区都产生得较少,几乎为0。草原区多产生较典型的刺状棒型(图2p)、刺状突起棒型(图2q)。此外,还可观察到一些其他类型的棒型植硅体,如来源于含有木贼的群落的特殊刺状突起棒型(图2r);仅产生于森林区的三棱柱型(图2s);可弯曲的棒型(图2t)等。从总体来看,森林区的长细胞植硅体产量高于草原区。

图2 东北森林区与草原区草本植物植硅体形态Fig.2 The type of herbaceous phytolith in forest region and grassland region in Northeast China a~e:哑铃型Bilobate;f~g:鞍型Saddle;h~i:齿型Trapeziform;j~k:帽型Rondel;l~r,t~u:棒型Elongate;s:有转折的三棱柱型Triangular turn;v:毛发底座Hair base;w~z:毛发状Hair;aa~ac:尖型Lanceolate;ad:有穴状纹饰的边缘弯曲扁平状Tabular stellate scrobiculate;ae~ak:硅化气孔Silicified stomata and silicified stomatal apparatus;al~an:硅质突起Papillate;ao:表面硅质突起的球型Globular papillate;ap:絮状长条型Oblong reticulate;aq:不规则型Uncertain type;ar:扇型Cuneiform bulliform cell;as:块状Parallepipedal bulliform cell (标尺均为10 μm Scalar is 10 μm).

3) 毛状细胞植硅体。森林区主要产生毛发状植硅体(图2v~z)和尖型植硅体(图2aa~ac),而在草原区多产生尖型植硅体,也产生了一些毛发状植硅体,其中还有毛发状植硅体中较为特殊的小毛发状植硅体(图2x)。从总体来看,森林区的毛状细胞植硅体产量低于草原区。

4) 表皮细胞植硅体。森林区和草原区都产生表皮细胞植硅体,多为边缘弯曲扁平状(图2ad),还可观察到一些硅化不完全的表皮细胞。从总体来看,森林区的表皮细胞植硅体产量略高于草原区,但产量都不算高。

5) 硅化气孔(器)。森林区产生的硅化气孔(图2ae~ak)形态较为丰富,涵盖了蕨类植物、单子叶植物、双子叶植物的气孔类型。其中,木贼科植物的硅化气孔(器)形态特殊但容易破碎,因此经常见到的是木贼科植物气孔器的各个构件,包括硅化气孔(图2ah)、硅化保卫细胞(图2ai)、硅化气孔窝(图2aj),完整的硅化气孔器偶尔可以见到。草原区也存在木贼的某一变种产生的完整硅化气孔器(图2ak)。从总体来看,森林区的硅化气孔(器)产量高于草原区。

6) 硅质突起。硅质突起(图2al~an)多来源于莎草科植物,是森林区的优势植硅体类型(本研究定义植硅体组合中百分含量最大的植硅体类型为优势类型)。硅质突起的形态丰富,包括锥状(图2al)、珠状(图2am)等。此外,在突起数量、有无纹饰上也存在差异。草原区多产生刺状硅质突起(图2an)。从总体来看,森林区的硅质突起产量远高于草原区。

7) 其他型。在研究中还发现了许多特殊形态植硅体,如“表面硅质突起的球型”(图2ao)、“絮状长条型”(图2ap),还发现了一些尚未被定名的植硅体形态,称之为“不规则型”(图2aq)。此外,还有一些数量较少的植硅体,如扇型(图2ar)、块状(图2as)等。以上形态均被划到其他型中。

对以上描述过的植硅体形态作总结,发现森林区和草原区草本植物产生的植硅体类型中,在形态、数量、纹饰等方面存在一定差异(表2),可以认为这样的植硅体具有植被指示意义。

2.2 森林区与草原区草本植物群落相同类型植硅体数量对比

通过对植硅体类型进行单因素方差分析(表3),其中毛发状植硅体(P=0.173)、尖型植硅体(P=0.509)、硅化导管(P=0.852)、边缘弯曲扁平状(P=0.444)和硅化气孔(P=0.204)未通过显著性检验,但硅质突起(P=0.015)和硅化组织(P=0.024)的平均百分含量在森林区和草原区有显著差异,短细胞有极显著差异(P=0.000)。可以认为,在森林区与草原区的草本植物群落中,毛状细胞植硅体、尖型植硅体、硅化导管和硅化气孔的平均百分含量相差不大,但硅化组织、硅质突起平均百分含量存在显著差别,森林区高于草原区,而短细胞植硅体平均百分含量存在极大差别,草原区远远高于森林区。

表2 森林区与草原区草本植物具有指示意义的植硅体类型Table 2 The phytolith of herbaceous plant with indicative significance in forest region and grassland region

注:*表示“有”,—表示“无”,*的数量表示两区内同种植硅体类型平均百分含量的比值,如,4*表示“森林区齿型平均百分含量是草原区的4倍”。

Note:* shows “Have”, — shows “No”. The number of “*” shows the ratio of percentage content of the same phytolith in two regions.Eg, “4*” shows that “the percentage content of trapeziform in forest region is four times than grassland region.”

通过单因素方差分析可知,利用森林区与草原区草本植物群落中平均百分含量明显不同的硅化组织、硅质突起和短细胞植硅体可将两区的群落区别开来,但是对于在森林区与草原区平均百分含量相差不大的共有植硅体类型,仅通过数量进行描述,并不能明确区分森林和草原,因此可以采用形态参数、分形维数、不变矩等方法,进一步系统地、量化地描述草本植物群落中的植硅体。

进一步对植硅体组合类型进行聚类分析,26个群落被分为森林区群落和草原区群落两个集合,说明森林区和草原区两类草本植物群落植硅体组合之间存在一定差异性,但森林区的20个草本植物群落植硅体组合具有一定相似性,草原区6个草本植物群落植硅体组合具有一定相似性。为了进一步研究两区内部群落的相似性,又可将森林区草本植物群落分为4组,草原区草本植物群落分为2组。

从两大区植硅体组合的平均百分含量来看(表4),森林区草本植物群落植硅体组合中,硅质突起、硅化气孔、齿型、哑铃型、其他棒型、尖型、平滑棒型、刺棒型、扁棒型的累积百分含量达到90.46%,硅质突起为优势植硅体类型(43.78%)。此外,还有少量鞍型、毛发状、硅化组织、帽型、硅化导管、边缘弯曲扁平状、牛角棒型、树突棒型和其他类型植硅体。草原区草本植物群落植硅体组合中,哑铃型、帽型、硅质突起、鞍型、尖型、硅化气孔、齿型、刺棒型的累积百分含量达到90.51%,其中,哑铃型为优势植硅体类型(54.68%)。此外,还有少量毛发状、平滑棒型、硅化导管、扁平棒型和其他类型植硅体。

表3 植硅体形态单因素方差分析Table 3 The One-Way ANOVA of type

通过将森林区与草原区草本植物群落的植硅体组合对比可以发现(表4),森林区的优势植硅体类型——硅质突起,约为草原区的5.96倍。硅化气孔形态丰富,且含量较高(15.52%),约为草原区的4.93倍。长细胞植硅体约为草原区的2.5倍。森林区的短细胞植硅体含量较低(17.6%),只有草原区的1/4。森林区毛状细胞植硅体含量低于草原区,约为后者的3/5,这是因为草原区草本植物群落中以禾本科植物为主,而禾本科植物能够产生大量尖型植硅体,因此草原区尖型植硅体平均百分含量(5.92%)远高于森林区(3.94%)。表皮细胞植硅体在研究中发现多为边缘弯曲扁平状和硅化表皮细胞,在森林区有少量可见,在草原区并未发现(图3和图4)。

图3 草本植物群落植硅体组合聚类分析Fig.3 The clustering analysis of herbaceous phytolith assemblages 样点名称后的数字代表该样方在其样点中的编号,如,“兴隆5”代表“在兴隆样点中的第5个样方”。The number after sample point represents the number of quadrat in its sample point. Eg, “XL5” means “the fifth quadrat in Xinglong.”

个别植硅体形态所占百分含量的变化范围较大(表 4),这与地上生长的植物种类直接相关。森林区的硅质突起和硅化气孔波动较大是由“长松南”样点的特殊性造成的,该样点生长着干物质重量大且含硅量高的木贼,其主要植硅体类型为硅化气孔(器),因此导致森林区硅化气孔的最大值出现异常。草原区的短细胞植硅体百分含量的波动较大,这是群落内植物种类的差异导致的。当地上植物多为芦竹亚科(Arundinoideae)时,鞍型百分含量大;当早熟禾亚科(Pooideae)植物占优势时,帽型、齿型的百分含量就高。在东北地区禾本科植物中,各亚科的生境不尽相同,同一样点内,各亚科的种类、数量不可能“势均力敌”,因此各型植硅体的百分含量变幅很大。

表4 森林区与草原区草本植物群落植硅体组合(相对百分含量) Table 4 The relative percentage content of herbaceous phytolith assemblages in forest region and grassland region (%)

2.2.1森林区草本植物群落植硅体组合 根据聚类分析结果(图3和图4),森林区的20个草本植物群落可划分为4组。

第1组:兴隆5、桦皮河1、兴隆3、桦皮河3、栗子沟2、栗子沟4、兴隆2。硅质突起的平均百分含量最大(74.52%),这是由于以上7个群落环境较湿润,多生长莎草科薹草属植物。短细胞中哑铃型的百分含量差异不大,但在4组中的平均百分含量并不算高(5.44%)。

第2组:兴隆1、栗子沟5、桦皮河4、桦皮河5、桦皮河2、栗子沟1。在这些群落中,短细胞的平均百分含量(39.18%)与其他类型植硅体相比居于首位,其中齿型植硅体的平均百分含量(27.50%)最高。另外,本组硅质突起的平均百分含量(30.58%)与其他类型植硅体相比排位靠前,但不是优势植硅体类型。长细胞植硅体的平均百分含量也比较高,为4组中的最高值(17.16%)。

第3组:长松南3、栗子沟3。这两个群落除了硅质突起和硅化气孔以外,其余类型植硅体的平均百分含量远低于森林区其他3组。另外,长松南3的硅化气孔含量远远高于栗子沟3,栗子沟3的硅质突起含量远远高于长松南3。这是由于长松南3处木贼较多,栗子沟3处莎草科薹草属植物较多。

第4组:长松南4、长松南5、长松南1、兴隆4、长松南2。这组硅化气孔的平均百分含量最高(43.83%),这是由于群落内生长着干重大且硅含量高的木贼,其主要植硅体类型为硅化气孔(器)。

2.2.2草原区草本植物群落植硅体组合 根据聚类分析结果(图3和图4),草原区的6个草本植物群落可划分为2组。

第1组:代钦塔拉1、罕山2、罕山1。这3个群落的短细胞植硅体的平均百分含量相差不大(77.28%),但在两组中居于首位。其中,哑铃型植硅体的平均百分含量最高(73.72%),远远高于其他群落,这是由于本组群落以狗尾草为优势种。

第2组:代钦塔拉2、新佳木1、新佳木2。在所有群落中,这3个群落的短细胞植硅体平均百分含量低于上一组(67.50%),其中,哑铃型的平均百分含量最高(35.64%),帽型次之(15.59%)。这是由于该组草本植物群落中有狗尾草和羊草存在。此外,新佳木长有属于黍亚科的牛鞭草,能够产生十字型植硅体。代钦塔拉2处硅质突起的百分含量达到了草原区的最大值(33.67%),这是由于该群落中生长着莎草科植物,从而导致硅质突起的百分含量较高。新佳木2处鞍型植硅体的百分含量是草原区最高的,其形态主要为普通鞍型,这是由于此处生长着芦苇。

图4 森林区与草原区草本植物群落植硅体组合及聚类结果Fig.4 The phytolith assemblages and clustering results of the 26 herbaceous plants in forest region and grassland region

2.3 东北森林区与草原区草本植物群落植硅体指数对比

利用Ic指数 [Ic=早熟禾亚科植硅体/(早熟禾亚科植硅体+画眉草亚科植硅体+黍亚科植硅体)×100%][17],对森林区与草原区草本植物群落植硅体指数进行对比。其中,早熟禾亚科植硅体的代表型为齿型和帽型植硅体,属于C3型植物植硅体,指示寒冷环境;画眉草亚科植硅体的代表型为短鞍型植硅体,黍亚科植硅体的代表型为十字型和哑铃型植硅体,两类代表型植硅体都属于C4型植物植硅体,指示温暖环境[6,17-20]。

根据表4结果,森林区内产生的齿型和帽型植硅体平均百分含量之和达9.15%,是哑铃型和鞍型植硅体含量的1.08倍。草原区内产生的哑铃型和鞍型植硅体平均百分含量之和达61.93%,是齿型和帽型植硅体含量的5.93倍。经计算,总体看来,森林区草本植物群落Ic指数(Ic=27%)远高于草原区草本植物群落(Ic=16%),这说明森林生境内有更多早熟禾亚科植物生长,森林区草本植物群落的生长环境较草原区草本植物群落而言更加寒冷。

但在森林区与草原区中也存在着与Ic指数的总体趋势不相同的草本植物群落。森林区草本植物群落中的长松南4、长松南5、长松南1、兴隆4、长松南2这5个样方的Ic指数均值较低(Ic=6%)是因为这5个群落中生长着木贼,其主要植硅体类型为硅化气孔(器),使得早熟禾亚科代表型植硅体百分含量偏低,导致Ic指数较低。草原区草本植物群落中的代钦塔拉2、新佳木1、新佳木2这3个样方的Ic指数均值较高(Ic=29%)是因为这3个群落中生长着羊草,产生了较多的帽型,使得早熟禾亚科代表型植硅体百分含量偏高,导致Ic指数较高。

3 讨论

3.1 东北森林区与草原区草本植物植硅体组合类型

本研究共观察到了15种规则的植硅体类型,包括鞍型、齿型、帽型、哑铃型、棒型、毛发状、尖型、硅质突起、块状、扇型、边缘弯曲扁平状、硅化气孔、硅化导管、“表面硅质突起的球型”、“絮状长条型”。其中,疣状棒型、三棱柱型、硅化气孔(木贼)以及边缘弯曲扁平状植硅体仅见于森林区;十字型植硅体仅见于草原区。可以认为上述两类形态的植硅体,分别为森林区草本植物植硅体和草原区草本植物植硅体的特征型。

哑铃型在森林区和草原区均有分布,但森林区多为A型铃,而相对干燥的草原区多为C型铃。Lü等[21]曾对美国东南部和中国禾草产生的哑铃型进行了研究,他们认为典型湿生草本植物产生的哑铃型植硅体的柄较短,而旱生草本植物哑铃型植硅体的铃柄却较长,本研究观察到的结果与其是一致的。另外,本研究涉及的木贼科植物产生的硅化气孔器特征鲜明,地层中木贼科气孔的出现可能指示湿润环境。值得注意的是,在过去的研究中,粗糙球型和刺球型植硅体一直被认为是棕榈科植物的特征型[16],而光滑球型被认为可能来源于草本植物。但在研究过程中,在森林区长松南样点的草本植物群落中却发现了表面不甚光滑、带有硅质突起的球型,其形态与在棕榈科(Palmae)中发现的刺球型和褶球型[16]不尽相同。从硅化程度上看,本研究发现的球型植硅体硅化较浅;从大小上看,棕榈科刺球型植硅体的球体大小在2.5~20.0 μm,本研究观察到的表面硅质突起球型植硅体大小至少在10 μm 以上。此外,仅在森林区桦皮河样点和栗子沟样点出现的“絮状长条型”植硅体也应当被注意,但其细胞来源尚未明确。

3.2 东北森林区与草原区草本植物群落相同类型植硅体的数量

森林区草本植物群落植硅体的平均百分含量为硅质突起(43.78%)>硅化气孔(15.52%)>齿型(8.76%)>哑铃型(7.59%)>其他棒型(5.08%)>尖型(4.42%)>平滑棒型(3.12%)>刺棒型(1.14%)>扁棒型(1.07%),这几种形态的累积平均百分含量为90.46%。硅质突起为森林区草本植物群落的优势植硅体类型,可以指示湿润环境。此外,植硅体组合中硅化气孔的平均百分含量也较高。有研究表明[22-24],CO2浓度、温度、水分等环境因子可以影响植物的蒸腾作用,从而引起植物气孔的变化。本研究森林区草本植物群落植硅体组合中的硅化气孔较多,可能是因为森林区降水较多,气候湿润,且树冠高大,阻碍了草本植物接受太阳辐射,温度较低,因此产生了较多的气孔[23-24]。

草原区草本植物群落植硅体的平均百分含量为哑铃型(54.68%)>帽型(8.10%)>硅质突起(7.35%)>鞍型(7.26%)>尖型(5.92%)>硅化气孔(3.15%)>齿型(2.35%)>刺棒型(1.71%),这几种形态的累积平均百分含量为90.51%。草原区植物群落多生长禾本科植物,其植硅体组合中短细胞的平均百分含量较高。黄翡等[25]曾对内蒙古典型草原禾本科植硅体形态进行过研究,认为帽型、哑铃型等短细胞植硅体在草原区禾本科植物中占绝对优势。本研究结果与前人一致。

3.3 东北森林区与草原区草本植物群落植硅体指数的指示意义

前人研究表明,植物体内的植硅体组合特征可以记录局地的植被面貌特征,植被面貌的变化主要受控于气候和环境的变化[18]。为了更好地揭示植硅体组合特征对气候和环境的指示性,Ic[17]、干旱指数Iph[26]等植硅体指数被用来反映植硅体组合对气候或环境变化的响应[25-26]。

本研究采用Ic指数来指示森林区与草原区不同的环境特征。在本研究中,森林生境内产生了较多指示寒冷环境的齿型和帽型植硅体,而草原生境内则产生了较多指示温暖环境的哑铃型植硅体,这与前人研究结果一致[6,17-18,20,27]。经计算,森林区草本植物群落Ic指数(Ic=27%)远高于草原区草本植物群落(Ic=16%),这说明森林生境内有更多早熟禾亚科植物生长,森林区草本植物群落的生长环境较草原区草本植物群落而言更加寒冷。

4 结论

从植硅体组合类型来看,东北森林区与草原区的草本植物可产生部分相同类型植硅体,但有一些类型的植硅体只产生于森林区或草原区,如研究中发现的疣状棒型、三棱柱型、硅化气孔(木贼)以及边缘弯曲扁平状植硅体可作为东北森林区草本植物植硅体的特征型;十字型可作为东北草原区草本植物植硅体的特征型。另外,哑铃型在森林区和草原区均有分布,但森林区多为A型铃,铃柄较短;而草原区多为C型铃,铃柄较长。在研究过程中,还在森林区发现了一些特殊形态植硅体——表面不甚光滑、带有硅质突起、大小至少在 10 μm 以上的球型植硅体,以及一种细胞来源尚未明确的“絮状长条型”植硅体。

从相同类型植硅体的数量来看,本研究区内的森林区草本植物群落植硅体组合主要为硅质突起、硅化气孔、齿型、哑铃型、其他棒型、尖型、平滑棒型、刺棒型以及扁棒型,其中硅质突起为森林区草本植物群落的优势植硅体类型,可以指示湿润环境。本研究区内的草原区草本植物群落植硅体组合主要为哑铃型、帽型、硅质突起、鞍型、尖型、硅化气孔、齿型以及刺棒型,其中哑铃型植硅体在草原区草本植物群落植硅体组合中占绝对优势。

本研究区内的森林区草本植物群落产生了较多指示寒冷环境的齿型和帽型植硅体,而草原区草本植物群落则产生了较多指示温暖环境的哑铃型植硅体。根据Ic指数,本研究区内的森林区草本植物群落Ic指数(Ic=27%)远高于草原区(Ic=16%),这说明森林区草本植物群落产生的植硅体组合较草原区草本植物群落植硅体组合具有更强的寒冷环境的指示意义。

References:

[1] Li S Y, Li X B, Ying G,etal. Vegetation indexes-biomass models for typical semi-arid steppe—A case study for Xilinhot in Northern China. Journal of Plant Ecology, 2007, 31(1): 23-31.

李素英, 李晓兵, 莺歌, 等. 基于植被指数的典型草原区生物量模型——以内蒙古锡林浩特市为例. 植物生态学报, 2007, 31(1): 23-31.

[2] Huang F, Lisa K, Xiong S F,etal. Holocene grassland vegetation, environment and human activities in the Eastern part of Nei Mongol. Science in China, 2004, 34(11): 1029-1040.

黄翡, Lisa K, 熊尚发, 等. 内蒙古中东部全新世草原植被、环境及人类活动. 中国科学, 2004, 34(11): 1029-1040.

[3] Zhang J P, Lü H Y, Wu N Q,etal. Phytolith evidence of millet agriculture during about 6000-2100cal. aB. P. in the Guanzhong Basin, China. Quaternary Sciences, 2010, 30(2): 287-297.

张健平, 吕厚远, 吴乃琴, 等. 关中盆地6000-2100cal. aB. P. 期间黍、粟农业的植硅体证据. 第四纪研究, 2010, 30(2): 287-297.

[4] Gu Y S, Zhao Z J, Deborah M P. Phytolith morphology research on wild and domesticated rice species in East Asia. Quaternary International, 2013, 287: 141-148.

[5] Liu H Y, Jie D M, Liu L D,etal. The shape factors of phytolith in selected plants from Changbai Mountains and their implications. Quaternary Sciences, 2013, 33(6): 1234-1244.

刘洪妍, 介冬梅, 刘利丹, 等. 长白山区典型禾本科植物植硅体形状系数. 第四纪研究, 2013, 33(6): 1234-1244.

[6] Wang Y J, Lü H Y. The study of phytolith and its application. Beijing: China Ocean Press, 1992.

王永吉, 吕厚远. 植物硅酸体研究及应用. 北京: 海洋出版社, 1992.

[7] Liu L D, Jie D M, Liu H Y,etal. Change characters ofPhragmitesaustralisphytolith in Northeast China. Chinese Journal of Plant Ecology, 2013, 37(9): 861-871.

刘利丹, 介冬梅, 刘洪妍, 等. 东北地区芦苇植硅体的变化特征. 植物生态学报, 2013, 37(9): 861-871.

[8] Liu H Y, Jie D M, Liu L D,etal. The spatial distribution ofPhragmitescommunis phytoliths from Northeast China. Acta Micropalaeontologica Sinica, 2013, 30(2): 191-198.

刘洪妍, 介冬梅, 刘利丹, 等. 东北地区芦苇植硅体形态的空间差异. 微体古生物学报, 2013, 30(2): 191-198.

[9] Jie D M, Liu Z Y, Shi L X,etal. Characteristics of phytoliths inLeymuschinensisfrom different habitats on the Songnen Plain in Northeast China and their environmental implications. Science in China, 2010, 40(4): 493-502.

介冬梅, 刘朝阳, 石连旋, 等. 松嫩平原不同生境羊草植硅体形态特征及环境意义. 中国科学, 2010, 40(4): 493-502.

[10] Qin L, Li J, Wang L,etal. The morphology and assemblages of phytolith in Pooideae from the Qinghai-Tibetan Plateau. Acta Palaeontologica Sinica, 2008, 47(2): 176-184.

秦利, 李杰, 旺罗, 等. 青藏高原常见早熟禾亚科植硅体形态特征初步研究. 古生物学报, 2008, 47(2): 176-184.

[11] Li Q, Xu D K, Lü H Y. Morphology of phytolith in Bambusoideae (Gramineae) and its ecological significance. Quaternary Sciences, 2005, 25(6): 777-784.

李泉, 徐德克, 吕厚远. 竹亚科植硅体形态学研究及其生态学意义. 第四纪研究, 2005, 25(6): 777-784.

[12] Deng D S. The studies on phytolith system of Cyperaceae. Guihaia, 1998, 18(3): 204-208.

邓德山. 莎草科植物硅酸体的研究. 广西植物, 1998, 18(3): 204-208.

[13] Li Y Y, Leng X T. The comparative study of pollen-spora analysis and formation environment of peat mire between Northeast of China and Belarus. Journal of Northeast Normal University (Natural Science Edition), 1997, (3): 97-103.

李宜垠, 冷雪天. 中国东北地区与白俄罗斯泥炭沼泽的孢粉分析及形成环境对比. 东北师范大学学报(自然科学版), 1997, (3): 97-103.

[14] Zhao G S, Wang J B, Fan W Y,etal. Vegetation net primary productivity in Northeast China in 2000-2008: simulation and sea sonal change. Chinese Journal of Applied Ecology, 2011, 22(3): 621-630.

赵国帅, 王军邦, 范文义, 等. 2000-2008年中国东北地区植被净初级生产力的模拟及季节变化. 应用生态学报, 2011, 22(3): 621-630.

[15] Wang Y J, Lü H Y.Methods of phytolith analysis. Acta Botanica Sinica, 1994, 36(10): 797-804.

王永吉, 吕厚远. 植物硅酸体的分析方法. 植物学报, 1994, 36(10): 797-804.

[16] Xu D K, Li Q, Lü H Y. Morphological analysis of phytoliths in Palmae and its environmental significance. Quaternary Sciences, 2005, 25(6): 785-982.

徐德克, 李泉, 吕厚远. 棕榈科植硅体形态分析及其环境意义. 第四纪研究, 2005, 25(6): 785-982.

[17] Twiss P C. Predicted world distribution of C3and C4grass phytoliths. Jr. Mulholland S C: Phytolith Systematics Emerging Issues, 1992.

[18] Liu H Y, Gu Y S, Tang Q Q,etal. Phytolith records of modern plant communities and surface soils on the Qingbang Island, Zhejiang Province, east China and its environmental significances. Acta Micropalaeontologica Sinica, 2017, 34(1): 77-83.

刘红叶, 顾延生, 唐倩倩, 等. 浙江青浜岛现代植物群落和表土植硅体研究及环境意义. 微体古生物学报, 2017, 34(1): 77-83.

[19] Guo M E, Jie D M, Ge Y,etal. Phytolith characteristics and their significance of environment in surface soils from wetlands of Changbai Shan area. Journal of Palaeogeography, 2012, 14(5): 639-650.

郭梅娥, 介冬梅, 葛勇, 等. 长白山区湿地表土植硅体特征及其环境意义. 古地理学报, 2012, 14(5): 639-650.

[20] Piperno D R, Pearsall D M. The silica bodies of tropical American grasses: morphology, taxonomy, and implications for grass systematics and fossil phytolith identification. Smithsonian Contributions to Botany, 1998, 85: 1-40.

[21] Lü H Y, Liu K B. Morphological variations of lobate phytoliths from grasses in China and the South-Eastern United States. Diversity and Distributions, 2003, 9: 73-87.

[22] Zheng S X, Shangguan Z P. Relationship between stomata parameters of plants and atmospheric CO2concentration change. Ecologic Science, 2005, 24(3): 264-267.

郑淑霞, 上官周平. 陆生植物气孔参数与大气CO2浓度变化. 生态科学, 2005, 24(3): 264-267.

[23] Zhang L R, Niu H S, Wang S P,etal. Effects of temperature increase and grazing on stomatal density and length of four alpine kobresia meadow species, Qinghai-Tibetan Plateau. Acta Ecologica Sinica, 2010, 30(24): 6961-6969.

张立荣, 牛海山, 汪诗平, 等. 增温与放牧对矮嵩草草甸4种植物气孔密度和气孔长度的影响. 生态学报, 2010, 30(24): 6961-6969.

[24] Guo Y L, Wang J B, Ding B,etal. Regulation of stomatal movement under low atmospheric humidity. Plant Physiology Journal, 2014, 50(8): 1144-1150.

郭瑶琳, 王俊斌, 丁博, 等. 低空气湿度下气孔运动的调控. 植物生理学报, 2014, 50(8): 1144-1150.

[25] Huang F, Kealhofer L, Huang F B. Diagnostic phytoliths from Nei Mongol grassland. Acta Palaeontologica Sinica, 2004, 43(2): 246-253.

黄翡, Kealhofer L, 黄凤宝. 内蒙古典型草原禾本科植硅体形态. 古生物学报, 2004, 43(2): 246-253.

[26] Diester-Haass L, Schrader H J, Thiede J. Sedimentological and paleoclimatological investigations of two pelagie ooze cores off Cape Barbas, North-West Africa. Meteor Forschung-Ergebnisse, 1973, 16: 19-66.

[27] Gu Y S, Pearsall D M, Xie S C,etal. Vegetation and fire history of a Chinese site in southern tropical Xishuangbanna derived from phytolith and charcoal records from Holocene sediments. Journal of Biogeography, 2008, 35: 325-341.