春光油田超稠油井筒降黏技术应用分析

2018-03-26王海娟柴细琼杜亚军

马 海,王海娟,柴细琼,杜亚军

(中国石化河南油田分公司石油工程技术研究院,河南南阳 473132)

稠油具有密度大、黏度高,胶质、沥青质、石蜡等高分子化合物含量高,流动阻力大,井筒举升难的特点[1-3],因此必须在举升采油过程中采取井筒降黏的方法改善稠油在井筒中的流动性。目前国内外油田在稠油开采过程中常用的井筒降黏工艺主要有:井筒掺高温蒸汽伴热降黏、空心杆电加热降黏、套管掺稀油降黏和套管掺化学剂降黏等技术。国内新疆油田和塔河油田在稠油开采过程中均形成了以掺稀降黏为主导的井筒降黏工艺,有效改善了稠油举升效果。春光油田春10井区油层温度下原油黏度为52489~86751 mPa·s,属于超稠油,黏度随温度变化敏感,原油举升过程中,随着温度逐渐降低,黏度不断上升,流动性变差。为此,在春10井区开展了一系列井筒降黏工艺的现场试验,但单项降黏工艺的适应性和区块及单井的矛盾日益突出,不能满足开采要求。因此,如何优选一套适合春光超稠油举升采油的井筒降黏工艺体系,对保证春光超稠油的顺利开发具有重要意义。

1 套管掺蒸汽降黏工艺

(1)工艺原理。通过在油套环空之间下入小直径连续管,将高温蒸汽通过连续小管注入套管环空,通过减压阀控制蒸汽流量,注入油套环空中的高温蒸汽和原油混合,使原油温度升高、黏度变小。由于对连续小管中的蒸汽进行了降压控制,高温蒸汽的干度大幅降低,但由于小直径连续管的沿程摩阻较大,蒸汽到达井底后基本变成了液态的高温水,蒸汽热焓大幅降低。

(2)应用效果:在春10井区共开展了8口井套管掺蒸汽现场试验,由于蒸汽热效率高,所有试验井井口出油温度均达到55~60 ℃,对井筒原油起到一定的加热降黏作用,一定程度上改善了举升效果。掺蒸汽前生产状况:日产液53.4 t,日产油28.8 t含水46.1%;掺蒸汽后产状:日产液70.3 t日产油34.0 t,含水51.6%。但由于春10井区超稠油采油管柱为隔热油管,油套环空中蒸汽不能有效加热隔热油管内的原油,且蒸汽有效受热段长度仅为 100~150 m,蒸汽热能利用率较低,阶段增油效果不明显,并且蒸汽掺入量也难以计量,因此该工艺存在一定的局限性。

2 空心杆电加热降黏工艺

(1)工艺原理:通过在空心杆内插入全铠集肤效应加热电缆,使空心杆和全铠集肤效应加热电缆组成集肤效应加热体,利用集肤效应加热原理[4-5],通过热传导使原油在井筒内得到降黏。空心杆集肤效应电加热采油装置主要由空心杆、加热电缆、地面变频控制柜和特种变压器构成。空心杆集肤效应电加热采油装置的加热原理是:加热电缆通过电缆引入器插入空心杆内,与电路连接器形成回路产生集肤效应,在集肤效应作用下产生热量实现电热转换,对油管内部原油实现自下而上全程加热。加热温度的大小可根据单井的不同情况通过调节地面变频控制柜的加热功率进行自动调整。

(2)应用效果。春光油田累计在45口井上开展了空心杆电加热现场试验,电加热工艺参数:加热温度大于55 ℃,加热功率大于45 kW,加热深度900~1000 m。通过工艺效果对比分析发现,在相同情况下电加热措施井在周期生产时间、周期产油量和周期油汽比等方面均有了较大的改善(表1)。空心杆电加热降黏工艺能有效改善井筒原油的流动性,延长周期生产时间,减少注汽等作业频次,提高生产时效和周期油汽比,改善周期生产效果。同时,由于水的比热是原油的2倍,对于综合含水较高的油井,电加热耗电量大,经济效益差,因此该工艺不适用于综合含水高于40%的油井。

表1 电加热现场试验井生产效果统计

3 井筒乳化降黏工艺

(1)工艺原理:该工艺通过将降黏剂直接注入油套环空与稠油混合,通过乳化降黏作用,降低原油黏度,改善举升效果。该工艺作用原理是:在井筒中加入一定的水溶性表面活性剂溶液,使原油以微小的油珠分散在活性水中,形成水包油乳状液,同时活性剂溶液在油管壁和抽油杆表面形成一层活性水膜,起到乳化降黏和润湿降阻的作用。

该工艺适用范围:抽油机最大载荷大于80 kN或存在光杆滞后的油井;含水大于30%的油井;井口出油温度小于55 ℃的油井。

(2)应用效果:分析现场1口措施井的应用效果。该井措施前光杆滞后0.5 m,通过套管挤注降黏剂,抽油机最大负荷由70 kN下降至56 kN,上行最大电流由23 A下降至16 A,光杆滞后和抽油机工况得到改善。该工艺累计开展了38口井现场试验,平均挤注周期 3天,单挤注周期降黏剂加量 80~100 kg,措施后光杆滞后现象得到缓解,周期生产时间延长,油汽比有所提高。经统计,38口试验井累计加降黏剂4.228 t,增油880 t。同时根据室内实验,抽油泵入口处降黏剂的最优质量分数为 1%~2%,但当光杆出现滞后或者抽油机载荷过大时,泵入口处降黏剂的质量分数相应提高到2%~4%。

4 套管掺稀降黏工艺

(1)工艺原理:稀油加热后经地面掺稀管线注入油套环空,根据“相似相容”原理[6],使稀油和地层产出的稠油充分的混合,从而降低稠油的黏度。稠油掺入稀油后可起到降黏、降凝的作用,但对于胶质、沥青质含量较高的原油其降黏效果较差。一般情况下,所掺轻质油的黏度与相对密度越小,降黏效果越好,掺入的稀油量越大,降黏效果越好,但掺稀量多,则会降低油井产量[6-8]。因此稠油掺稀采油工艺应根据油井的产液能力、原油物性以及室内实验评价结果对不同区块、不同油井进行掺稀参数的设计,设计的掺稀技术参数主要有掺稀比、掺稀温度、掺稀时机以及掺稀深度等。

根据室内实验及现场试验评价结果,春光的稠油掺稀的稀稠体积比例为0.3~0.5,掺稀温度为80 ℃左右,掺稀深度为900 m,且当符合以下任意条件即可掺稀:井口出油温度小于55 ℃;抽油机最大载荷大于80 kN;油井产出液综合含水小于60%。

(2)应用效果:统计并分析了45口井累计78个吞吐周期生产效果(表2),采用套管掺稀降黏工艺后的油井周期生产时间大幅延长,周期产油明显提高,油汽比大福提升,有效改善了周期生产效果。通过测试25口措施井的示功图发现,在单周期同一生产阶段,相比未采取降黏措施工艺的油井,套管掺稀工艺的油井抽油机最大载荷明显变小,抽油机降载率达到21%,举升效果和电机工况得到了明显改善。同时,为提高工艺针对性,生产过程中需要加强对混合液黏度和密度的监测,及时调整、优化掺稀参数,努力实现“一井一策”。

表2 掺稀井与未掺稀井周期生产效果对比

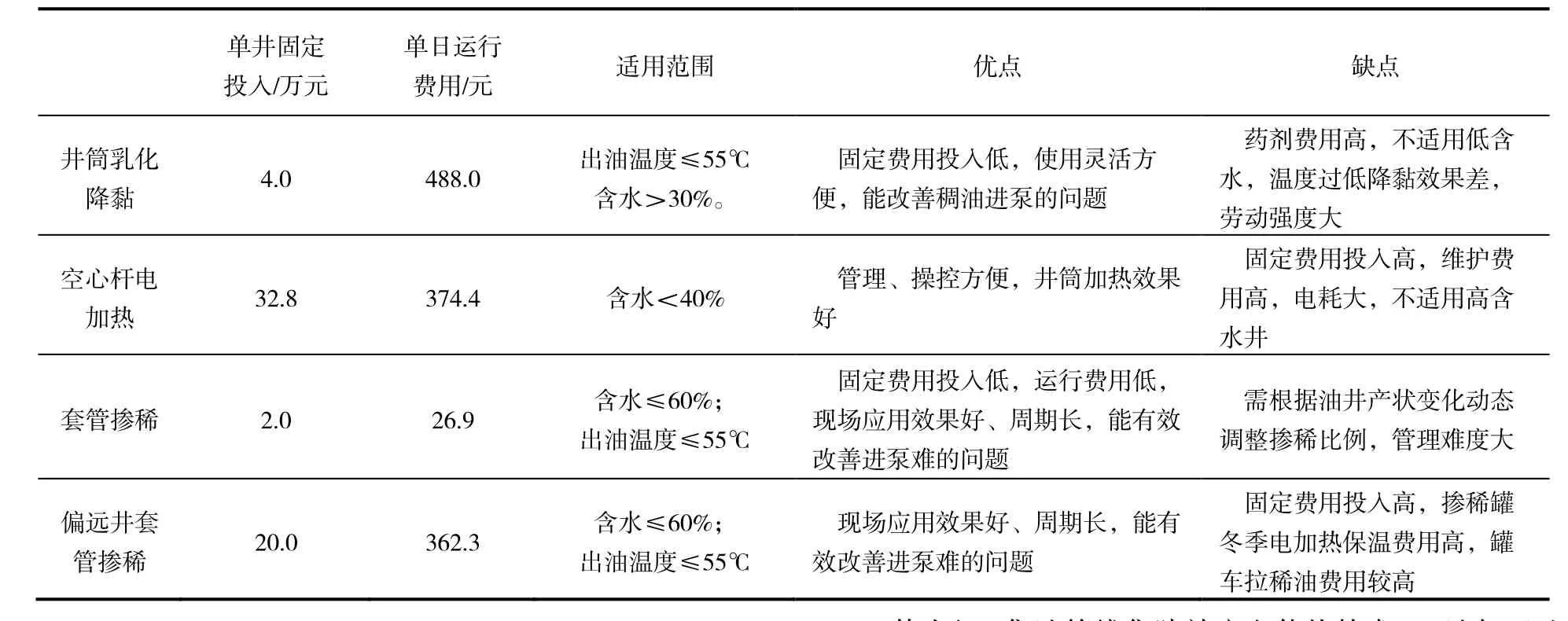

5 综合评价及结论

套管掺蒸汽、空心杆电加热、井筒乳化降黏和套管掺稀油等井筒降黏工艺均能有效降低井筒中的原油黏度,改善原油在举升过程中的流动性。现场应用时应根据每种工艺的技术特点和不同油井的工况,适时选择不同的降黏工艺。每种降黏工艺技术特点的不同决定了其适用范围的不同(表3),相比其他几种降黏工艺,套管掺稀降黏工艺具有投入少、运行成本低的优势,目前已成为春10井区超稠油应用最广泛的井筒降黏工艺。同时结合春10井区超稠油井举升现状,通过优化,建立了“以套管掺稀降黏为主体,以边远井电加热、载荷异常井乳化降黏为辅助”的井筒降黏工艺技术体系,满足了春光油田超稠油生产的需要。

[1] 孟科全,唐晓东等. 稠油降黏技术研究进展 [J]. 天然气与石油, 2009,28(1):41–45

[2] 李甫,史建英,杜雪峰,等. 新疆油田拐16井区稠油冷采降粘技术室内研究[J]. 石油地质与工程,2014,28(2):139–141,144.

[3] 李景玲,王丽荣,石善志,等. 超稠油油藏直井采用隔热油管注采经济性分析[J]. 石油地质与工程,2014,28(5):137–140,143.

[4] 王大为,岳宝林,刘小鸿,等. 渤海稠油油藏原油黏温关系研究[J]. 石油地质与工程,2015,29(5):84–86

表3 4种井筒降黏工艺综合评价

[5] 仲志红. 集油管线集肤效应电伴热技术[J]. 油气田地面工程,2003,(9):26–28

[6] 尉小明,刘喜林,王卫东,等. 稠油降黏方法概述[J].精细石油化工,2002,(5):45–48

[7] 满江红,陈雷. 掺稀降黏工艺在塔河油田试油开采中的应用[J]. 石油钻探技术,2002,30(4):65

[8] 王登辉,徐丽娜,白小凯,等. 复合抑制汽窜技术工艺参数优化及在河南稠油油田的应用[J]. 石油地质与工程,2015,29(4):136–138.