黔北安洛一矿煤层特征分析

2018-03-26胡刘鑫

胡刘鑫

(贵州省煤田地质局一一三队,贵州贵阳550081)

贵州省是我国的煤炭资源大省之一[1],黔北煤田是贵州省重要的产煤煤田,安洛一矿位于黔北煤田腹地,上二叠统龙潭组(P3l)是主要含煤地层。安洛一矿位于金沙县西南的安洛苗族彝族满族乡境内,区内有多条村级公路与主要公路相通,交通方便。未有前人对安洛一矿的断裂构造和煤质特征做过基础分析,也未对区内的煤层特征进行系统评价。为此,本文结合该区煤田地质勘查基础地质资料与部分实验测试资料,探讨安洛一矿的煤层特征。

1 矿区地质概况

矿区在区域构造上处于扬子准地台、黔北台隆、遵义断拱、毕节北东东向构造变形区,黔北煤田由西北向东南主要褶皱依次有法拉冲背斜、可乐向斜、娄山背斜、金沙向斜、新站向斜等,断裂不发育,仅背斜轴部见少量走向断裂。安洛一矿位于该弧状褶皱带之娄山背斜南东翼西南段。区内出露地层为二叠系、三叠系、侏罗系及第四系,各组段地层岩性特征由老至新有中二叠统茅口组(P2m),上二叠统长兴组(P3c)、龙潭组(P3l),下三叠统茅草铺组(T1m)、夜郎组(P3y),第四系(Q)。上二叠统龙潭组(P3l)为区域内主要含煤地层,其分布广泛,发育良好,为一套以陆相为主的海陆交互相含煤沉积。

区内总体呈单斜构造,沿走向、倾向皆有宽缓的波状起伏。地层走向NE向,倾向SE,倾角一般10°左右。断层稀少,次级褶曲不发育,沿倾向受矿区南部褶皱影响有少量褶曲,位于白马洞至烂蒲塘的大沟,走向NNE,延伸长度4.6km,宽缓不对称褶曲,次级小褶皱有安洛河向斜、安洛河背斜,煤层产状有一定变化,两翼地层产状3°~14°。

2 可采煤层与煤层对比

研究区内含煤地层为龙潭组(P3l),煤组厚度97.70~138.69m,平均厚106.97m,含煤7~16层,含可采煤层5~7层,煤层总厚度5.88~12.92m,平均9.63m,含煤系数9.00%。含可采煤层5层(4#、5#、9#、14#、15#),可采煤层总厚度2.65~16.28m,平均6.66m,可采含煤系数6.20%。可采煤层发育特征详见表1。

2.1 可采煤层

根据施工的钻孔情况,并结合勘查资料分析,区内含煤地层为龙潭组(P3l),可采煤层5层(4#、5#、9#、14#、15#),其中,全区可采煤层1层(9#),大部可采煤层2层(5#、15#),局部可采煤层2层(4#、14#),可采总厚度平均6.66m。上二叠统龙潭组(P3l)为区内含煤地层,底部与茅口灰岩假整合接触,顶与长兴灰岩整合接触,含煤地层内部均为连续沉积。

(1)4#煤层:可采面积5.886km2,可采指数为61%。煤层全层厚度0~6.54m,平均厚度为1.30m。结构较简单,总体趋势中间厚,东南部及西北部薄,属局部可采较稳定煤层。

表1 研究区可采煤层基本特征

(2)5#煤层:可采面积8.954km2,可采指数为93%,煤层全层厚度0.48~4.27m,平均厚度为1.71m。结构较简单,总体趋势厚度变化不大,只在局部不可采,属大部可采较稳定煤层。

(3)9#煤层:可采面积9.409km2,可采指数为98%,煤层全层厚度0.69~2.39m,平均厚度为1.29m。结构较简单,总体趋势厚度变化不大,中部稍厚,两边薄,只有个别地点不可采,属全区可采稳定煤层。

(4)14#煤层:可采面积 6.091km2,可采性指数为63%。煤层全层厚度0.60~1.49m,平均厚度为0.99m。结构较简单,总体趋势变化南北为不可采,中间厚,属局部可采较稳定煤层。

(5)15#煤层:可采面积 8.988km2,可采性指数为94%。煤层全层厚度0.43~1.59m,平均厚度为1.37m。结构较简单,总体趋势厚度变化不大,只在局部不可采。属大部可采较稳定煤层。

各煤层顶板岩性以粉砂质泥岩、泥岩、泥质灰岩为主,局部见泥质粉砂岩、局部泥质粉砂岩,细砂岩。底板岩性以粉砂质泥岩、泥质粉砂岩、泥岩为主,15#煤底板见铝土岩,个别点见炭质泥岩。

2.2 煤层对比

通过对煤岩层的物性特征、曲线的幅度异常、形态异常及特殊形态组合关系对比,在龙潭组(P3l)内共确立了5个标志层,作为煤层对比的依据。①标一(B1)。深灰色中厚层状泥质灰岩,厚0.69~2.54m,一般厚1.69m,距龙潭组顶界1.04~3.40m,一般1.98m左右,全区稳定。②标二(B2)。深灰色中厚层状泥质灰岩,夹粉砂岩或砂质泥岩,少数为1层灰岩,个别点为钙质砂岩,厚0~1.69m,一般0.78m,较稳定。③标三(B3)。位于4#煤层之上,深灰色中厚层状泥质灰岩,泥晶结构,个别点相变为钙质泥岩,厚0.55~1.87m,一般1.01m左右,较稳定。④标四(B4)。位于煤系下部14#煤层之下15#煤层之上,为深灰色薄—中厚层状泥质灰岩,个别点为含动物化石的泥岩,厚0~1.79m,一般0.73m,较稳定。⑤标五(B5)。位于煤系下部15#煤层之下,为铝土岩,白灰色,块状,富含团块状,星散状黄铁矿,与下伏茅口灰岩假整合接触。全区稳定。

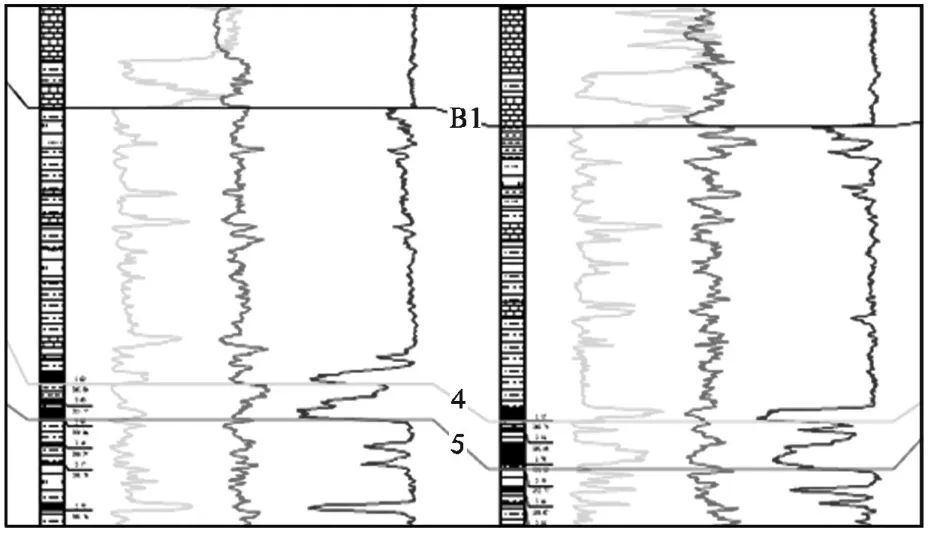

通过对煤、岩层物性曲线对比:4#、5#煤层:B1灰岩作为长兴组(P3c)与煤系的分界标志,电阻率曲线表现为不规则的箱形单峰,B1灰岩底板岩层,所含泥质较重,伽马伽马曲线有突起异常;4#、5#煤层的间距变化比较大,各方法曲线均表现为不规则的单峰状,4#煤层的幅宽较比5#煤层略窄;5#煤层下伏地层中有2小层煤,在伽马伽马曲线上表现为2个小单峰(图1)。

图1 4#、5#煤层曲线特征图

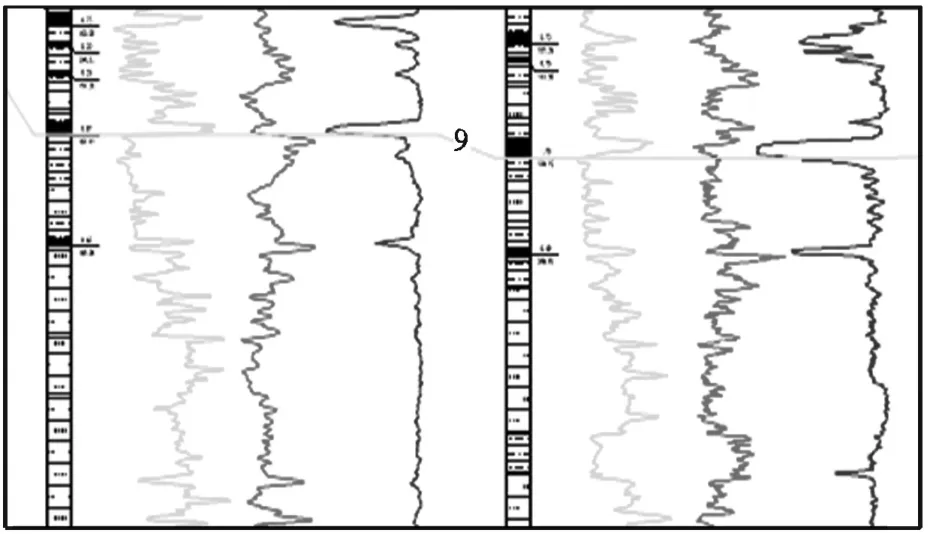

9#煤层:各方法曲线均表现为单峰状,其下伏地层6~7m处有一层薄煤线,各方法曲线的幅值要小于9#煤层,薄煤线底板是一套砂岩层,其电阻率曲线的幅值要略高于9#煤层(图2)。

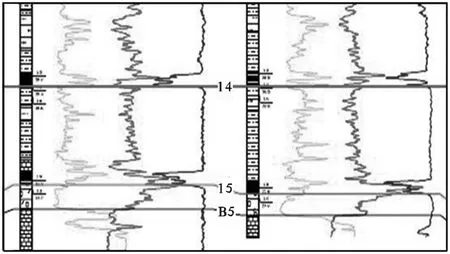

14#、15#煤层:14#煤层对应的各方法曲线幅值略高于15#煤层,曲线反映为上低下高的多级状;15#煤层下伏有标5铝土岩,是对比15#煤层的主要标志(图3)。

3 煤质特征

3.1 煤的物理性质

图2 9#煤层曲线特征图

图3 14#、15#煤层曲线特征图

研究区内煤的颜色为黑色,主要为块状、碎块状;各煤层结构主要为细—中条带状,少量宽条带状和线理状;玻璃—似金属光泽;断口主要为贝壳状、棱角状、阶梯状、参差状;内生裂隙发育,充填有粘土质矿物,14#、15#煤还充填有黄铁矿和方解石。全区各煤层多以亮煤为主,镜煤、暗煤次之,偶见透镜状丝炭及线理;煤岩类型主要为半亮型,半亮—半暗型次之,少量半暗—半亮型。镜煤最大反射率(R°max%)为3.62%~3.75%,平均为3.69%。显微硬度为3.89~4.04N/mm2,平均为3.96N/mm2,全区各煤层自上而下其反射率和显微硬度逐渐递增。煤质变化阶段为ⅦI阶段。

3.2 煤岩类型

3.2.1 宏观煤岩特征

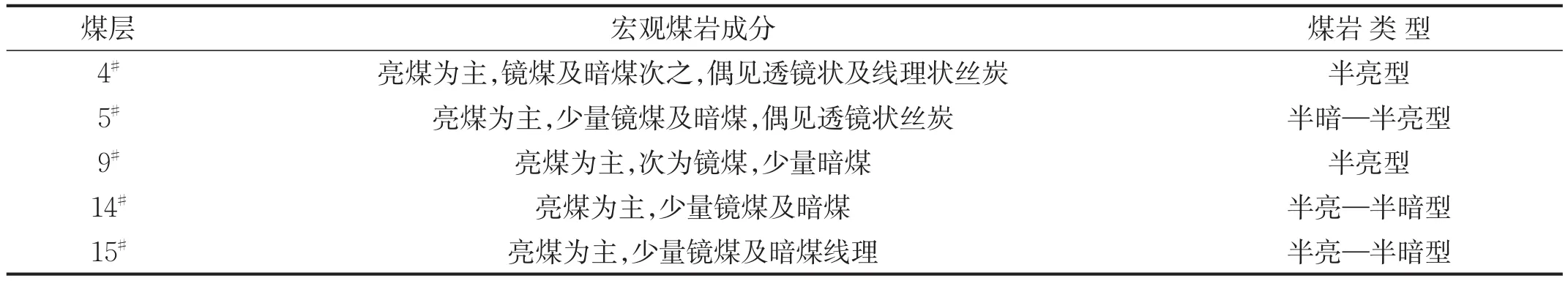

全区各煤层多以亮煤为主,镜煤、暗煤次之,偶见透镜状丝炭及线理;煤岩类型主要为半亮型,半亮—半暗型次之,少量半暗—半亮型。各煤层煤岩成分及类型详见表2。

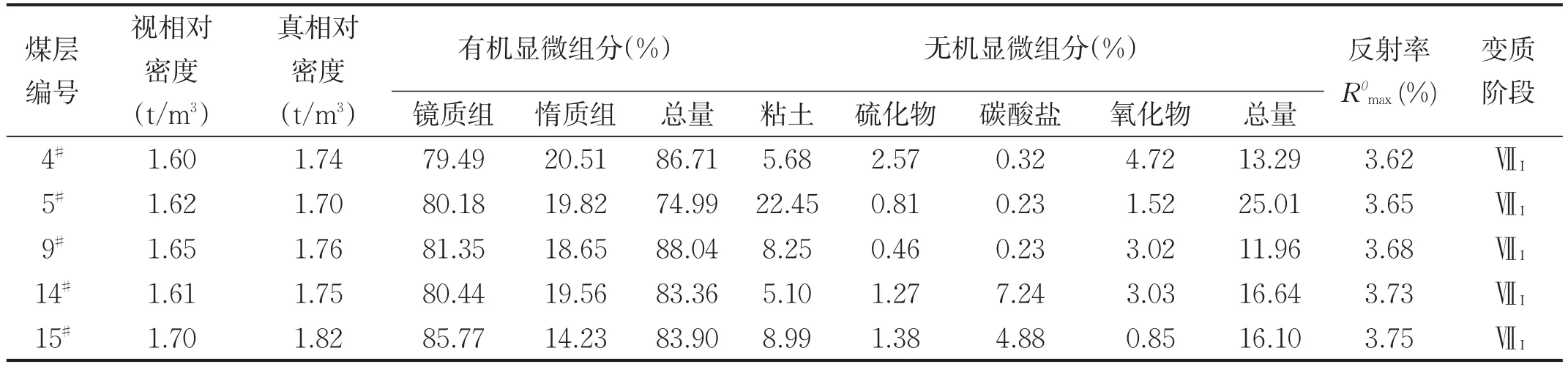

3.2.2 微观煤岩特征

(1)有机组分:镜质组多为基质镜质体及透镜状、细条带状均质镜质体,少量结构镜质体及碎屑镜质体。其含量为79.49%~85.77%,平均为81.45%。惰质组多见透镜状或不规则状半丝质体、氧化丝质体,部分碎屑惰质体,少量微粒体,亦见粗粒体,偶见分泌体、真菌体。其含量为14.23%~20.51%,平均为18.55%。

表2 宏观煤岩特征一览表

(2)无机组分:无机组分主要以粘土矿物为主,氧化物及碳酸盐矿物次之,含少量的硫化物。无机组分含量为11.96%~25.01%,平均为16.60%。粘土类矿物多为团块状、浸染状产出,部分呈细条带状、斑点状分散分布,少量呈透镜状沿层面分布及充填胞腔。含量为5.10%~22.45%,平均为10.10%。氧化物类主要为石英,多呈微细粒状、细粒状分散分布,少量呈不规则粒状及充填胞腔。含量为0.85%~4.72%,平均为2.63%。碳酸盐类主要为方解石,呈细脉状充填于裂隙、裂缝或孔隙中。含量为0.23%~7.24%,平均为2.58%。硫化物类主要为黄铁矿。多呈微粒状、球粒状、细粒状分散分布,少量充填胞腔;4#、15#煤层部分呈莓粒状、结核状产出,含量为0.46%~2.57%,平均为1.30%。

由煤岩鉴定成果(表3)得知,各煤层的镜质体和惰质体含量总和为100%,均大于95%,确定区内可采煤层微观煤岩类型均为微镜惰煤。

3.3 化学性质

3.3.1 工业分析

研究区水分:可采煤层以14#煤层最低,为1.57%;最高为4#煤层,为1.86%。可采煤层浮煤以15#煤层最低,为1.41%;最高为14#煤层,为1.69%。

研究区灰分:4#煤原煤灰分含量为11.72%~41.76%,平均值为21.96%;浮煤灰分含量为6.22%~8.34%,平均值为7.49%。5#煤原煤灰分含量为17.73%~47.62%,平均值为25.36%;浮煤灰分含量为5.85%~10.64%,平均值为7.99%。9#煤原煤灰分含量为17.94%~42.25%,平均值为23.59%;浮煤灰分含量为7.39%~10.11%,平均值为8.59%。14#煤原煤灰分含量为18.84%~48.50%,平均值为27.09%;浮煤灰分含量为6.57%~9.41%,平均值为7.99%。15#煤原煤灰分含量为20.41%~37.08%,平均值为28.99%;浮煤灰分含量为6.19%~8.83%,平均值为7.76%。区内可采煤层中,原煤灰分平均值均处于21.96%~28.99%之间,均为中灰煤[2]。

表3 煤岩鉴定成果表

4#煤原煤挥发分含量为6.24%~11.60%,平均值为7.44%;浮煤挥发分含量4.75%~5.97%,平均值为5.46%。5#煤原煤挥发分含量为6.27%~9.49%,平均值为7.48%;浮煤挥发分含量为5.10%~6.00%,平均值为5.55%。9#煤原煤挥发分含量为5.84%~8.98%,平均值为6.74%;浮煤挥发分含量为4.99%~5.65%,平均值为5.28%。14#煤原煤挥发分含量为5.81%~10.14%,平均值为7.34%;浮煤挥发分含量为4.70%~5.61%,平均值为5.13%。15#煤原煤挥发分含量为6.24%~11.80%,平均值为8.28%;浮煤挥发分含量为4.78%~6.19%,平均值为5.25%。区内可采煤层均为特低挥发分煤(SLV)[3]。

4#煤层的固定碳含量平均为92.56%,5#煤层的固定碳含量平均为92.55%,9#煤层的固定碳含量平均为92.60%,14#煤层的固定碳含量平均为92.55%,15#煤层的固定碳含量平均为91.68%,区内可采煤层均为高固定碳煤[4]。

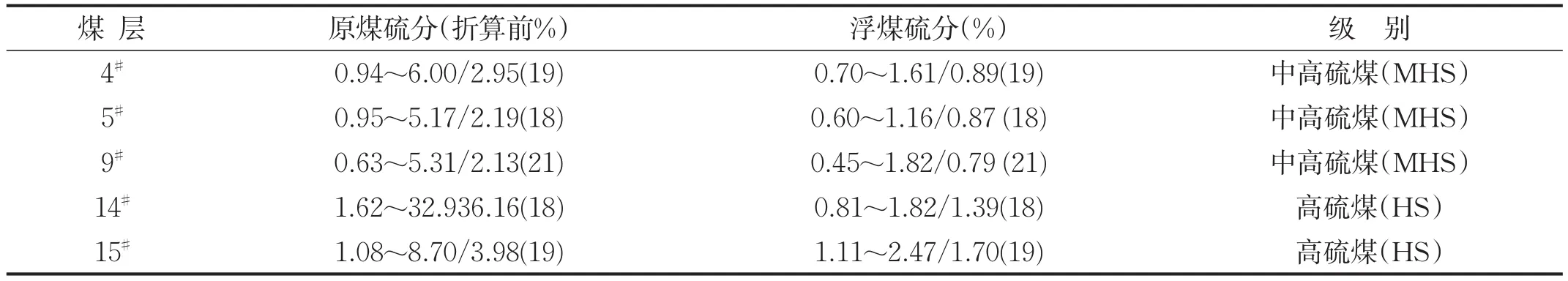

3.3.2 全硫

区内可采煤层原煤全硫含量最低为2.13%(9#煤层),最高为6.16%(14#煤层);浮煤全硫(St,d):浮煤全硫含量最低为0.79%(9#煤层),最高为1.70%(15#煤层)。区内可采煤层硫分分级为:4#煤层为中高硫煤,5#煤层为中高硫煤,9#煤层为中高硫煤,14#煤层为高硫煤,15#煤层为高硫煤[5](表4)。

表4 硫分分级评价表

3.3.3 煤的发热量

发热量是评价煤炭是否可以作为动力用煤的重要指标。区内可采煤层原煤干燥基高位发热量(Qgr,d)为15.04~31.19MJ/kg,平均为25.37MJ/kg。其中4#煤层为19.16~31.19MJ/kg,平均为27.00MJ/kg;5#煤层为17.70~28.68MJ/kg,平均为 25.79MJ/kg;9#煤层为19.10~28.83MJ/kg,平均为 26.52MJ/kg;14#煤层为15.04~28.09MJ/kg,平均为 24.66MJ/kg;15#煤层为16.41~27.38MJ/kg,平均为22.88MJ/kg。14#、15#煤属于中热值煤(MQ),4#、5#、9#煤属于高热值煤(HQ)[6]。

4 结论

(1)区内含煤地层为龙潭组,含可采煤层3层。煤层厚度除5#煤层变化较大外均小;4#、5#、9#煤层结构简单,14#、15#煤层结构中等;4#、5#、9#煤层煤质变化小,14#、15#煤层煤质变化中等;4#、14#煤层局部可采,9#煤层全区可采,5#、15#煤层大部可采;厚度变异系数依次为 10%、70%、17%、11%、6.5%;4#、5#、14#、15#煤层属较稳定煤层,9#煤层属稳定煤层。煤体结构多为碎块状或粉粒状为主,宏观煤岩成分以亮煤为主,暗煤次之,煤岩类型半暗—半亮型;微观煤岩属于微镜惰煤。

(2)区内可采煤层均属于中灰煤,4#、5#、9#煤层属于中高硫煤、高热稳定性煤,14#、15#煤层属于高硫煤;4#、5#、9#煤层属于高热值煤、特低挥发分煤层,14#、15#煤层属于中热值煤、特低挥发分煤层。

[1] 中国煤田地质总局.中国煤炭资源预测与评价[M].北京:科学出版社,2001.

[2]GB/T15224.1-2004煤炭质量分级(第1部分:灰分)[S].北京:国家标准局,2010.

[3] MT/T849-2000煤的干燥无灰基挥发分产率分级[S].北京:国家煤炭工业局,2000.

[4]MT/T561-2008煤的固定碳分级[S].北京:国家煤炭工业局,2008.

[5]GB/T15224.2-2004煤炭质量分级(第2部分:硫分)[S].北京:国家标准局,2010.

[6]GB/T15224.3-2004煤炭质量分级(第3部分:发热量)[S].北京:国家标准局,2010.