历史深处的“义庄”

2018-03-26■文/弋戈

■文/弋 戈

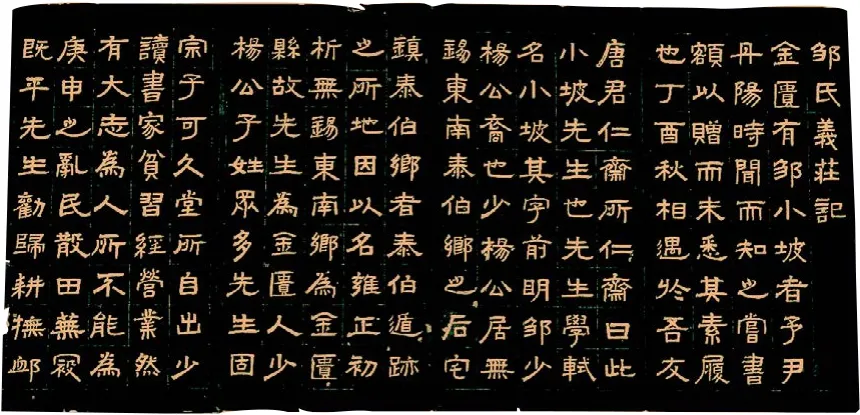

清代《邹氏义庄记》

今天,当我们徜徉在苏州古街、古巷、古宅之中,“义庄”一个略显遥远的历史名词跃入眼帘。据《吴县志》记载,清末苏州府所属吴县、长洲、元和三县共有“义庄”62家,“义田”7万多亩,直到1949年,苏州还有“义庄”23家。苏州正是中国“义庄”的策源地,提及“义庄”不得不溯及一位历史名人——范仲淹。

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”是北宋著名文学家范仲淹所著《岳阳楼记》中的一句传世名言。在浩瀚的历史长河中,范仲淹不仅以思想家、政治家、军事家和文学家闻名于世,还是一位著名的慈善家,正是他首创了具有宗族性质的民间慈善机构——“义庄”。

在苏州市人民路范庄前32号,立有一座石碑,名曰“范义庄”,东首有一处石库门座,残缺不全,上有砖额“有唐故址”四字,亦为“范义庄”遗迹。1963年被列为苏州市文物保护单位。范仲淹于1049年以苏州灵芝坊祖宅创立“范氏义庄”,购置义田千亩,作为宗族公产,用以周济族人,并附设义学供族人子弟免费入学,“范氏义庄”是我国历史上最早的“义庄”。

“义庄”也称“义田”,家族中的“义庄”对本族贫困人口救济,对鳏寡老人按期发放赡养费用,使其不致于流落在外乞讨,有力地补充了政府的养老、救济设施之不足。

范仲淹为何要创办“义庄”呢?这与他幼年颠沛流离的生活有莫大的关系,其两岁时父亡,孤苦无依的母亲谢氏带着范仲淹改嫁到了山东。范仲淹成年科举中进士之后,认祖归宗。其后世族人认为,范仲淹的母亲当初改嫁,在一定程度上与苏州范氏家族中无人庇护、接济他们母子有关。于是,范仲淹晚年在苏州首创“义庄”,使大批贫穷的范氏族人避免了流离失所、迁徙他乡的命运。

范仲淹创立“义庄”后,亲自订立了十三条规矩,作为“范氏义庄”的运行制度。主要内容有:其一,领口粮(五岁以上族人,不分男女,每口每月给白米三斗)。其二,领衣料(成年族人每人每年给冬衣衣料一匹,十岁以下、五岁以上的儿童各给半匹)。其三,领婚姻补助费(族人嫁女,给钱三十贯;女儿若改嫁,给钱二十贯;族人娶媳妇,给钱二十贯,二婚不给钱)。其四,领丧葬费(族人身亡,按其辈份大小,给予二贯至二十五贯的安葬费)。其五,领科举费(族人参加科举,可领十贯路费)。其六,量行济助(乡亲、姻亲、亲戚陷于贫窘,或遇饥荒不能度日,可用义庄粮米救济)。

范仲淹去世后,他的后世子孙又投入了大量的财物,维护义田的规模,弘扬宗族慈善“义庄”的声誉,完善义庄的运行机制,使“范氏义庄”成为中国慈善史上存续时间最长的民间组织,一直维持到民国时期,有效运行了近900年。

“范氏义庄”的问世,成为宗族慈善救济的典范,历代乡绅宗族纷纷效仿,尤以江南为盛。在有“苏州古城缩影”之称的平江历史街区仍保存着董氏、蒋氏、徐氏、汪氏等“义庄”古迹。据苏州吴县庄氏《济阳义庄规条》记载:“贫穷无依,不能养者,无论男女,自五十一岁起每日给米六合(注:0.6升)。”此外,年龄超过六十岁的,每隔一年赠送棉衣。义庄还对高龄老人以果金、袍帽金等形式发放老年补贴。对于百岁以上老人,“贺仪从厚,以伸敬老之意”,由义庄出资为其建老人坊。道光年间的《旅粤江西义庄条规》亦记载:在乾隆年间由江西富商集资在广东佛山建立的江西义庄,对流寓南粤的江西商人,有病者给予医治,歇业者给予生活补助,无法经营生计者给予旅费遣返故里,死亡无以归葬者义阡;归葬者给亲属六两丧葬银和运棺费。

“义庄”是由血缘延伸至宗族、业缘关系而建立的区域性的集慈幼、养老、医疗、教育、丧葬、救济等于一身的保障系统,在封建社会时期,统筹了社会资源,一定程度上纾解了贫富矛盾,缓解了阶级对立,其历史蕴义、经验和价值不容小觑。■