大城市有利于农民工创业吗

2018-03-23朱明宝杨云彦

朱明宝 杨云彦

(中南财经政法大学 公共管理学院, 湖北 武汉 430073)

根据城市经济学理论,城市规模会产生集聚经济。而我国各城市由于自然条件、行政等级等原因,城市发展速度不一致,目前的城市规模也不完全相同,因此我国各城市的集聚经济效应也可能不同,而集聚经济下的知识溢出等正外部性可能会对市场主体的经济行为产生重要影响。创业作为农民工参与城市劳动力市场的一种重要经济活动,研究不同的城市规模对农民工创业的影响,有助于我们认识集聚经济对农民工的创业效应,进而为推动我国农民工创业、提升城镇化水平提供经验支持。那么城市集聚经济是否培育了农民工的创业精神,提高了他们的创业概率?是大城市会营造出更好的创业环境还是中小城市会营造出更好的创业环境?鲜有文献加以论证,也没有经验研究为城市规模影响农民工创业的差异性提供证据。

一、相关文献综述

无论是跨国移民创业还是国内农民工创业,一直都是学术界讨论的热点问题,因而什么因素影响了他们的创业活动一直受到学者们的关注。

国外关于移民创业的影响因素可以归并为两类:一类是移民的个人特征因素,一类是移民所处的外界环境因素。个人特征因素包括移民的受教育程度、移民国居住时间、社会资本、劳动力市场经验、收入水平等。就教育程度而言,有研究发现教育程度较高的移民从事创业的可能性更高(Peroni et al.,2016)。就移民国居住时间而言,移民在移民国居住时间越长,进行创业的可能性越大(Hammarstedt,2001;Irastorza et al.,2014)。就社会资本而言,有研究表明,社会网络、人际信任会显著促进移民的创业(Turkina et al.,2013),这可能是因为社会资本帮助他们获取了更多的创业资源。就劳动力市场经验而言,Evans(1989)发现更多移民国的工作经验有助于创业,而移民国之外的工作经验不利于创业。此外,移民的种族(Teixeira et al.,2007)、对创业机会的感知与风险承受能力(Wagner et al.,2004)也是影响其创业的重要因素。

影响移民创业的外界环境因素又可以分为三个子类,包括社会性因素、经济性因素和政治性因素。在社会性因素方面,移民来源国特征是重要的影响因素,移民来源国的智力水平对自我雇佣具有显著的积极影响,但这种智力性因素对自我雇佣的重要性会随着移民持续时间而下降(Vinogradov et al.,2010)。同时,来自具有较高自我雇佣率的国家或地区的移民,从事自我雇佣的可能性也较高(Hammarstedt,2001)。此外,移民在移民国遭受的歧视会增加他们自我雇佣的可能性(Constant et al.,2006)。在经济性因素方面,失业率阻碍了移民的创业(Irastorza et al.,2014);融资的难易成为移民创业过程中的一个重要因素(Teixeira et al.,2007)。在政治性因素方面,移民政策和定居政策对少数民族移民的创业会产生重要影响(Collins,2003)。Wagner et al.(2004)基于在德国的移民研究发现,无论执政党是社会民族党还是基督教民主党,这并不显著影响他们的创业活动。

国内关于农民工创业影响因素的研究也可以归纳为个人特征因素和外界环境因素两个方面。在个体特征因素上,汪三贵等(2010)计算发现,具有大学学历的返乡农民工选择创业的概率要高57%;万向东(2008)对从正规就业中分流到非正规行业自雇就业的农民工的调查也发现,亲属或老乡等关系起关键作用。此外,打工时间的长短对农民工创业有显著的影响,随着打工时间的延长,创业的概率趋于提高;每延长半年,其概率增加约5%(罗凯,2009)。风险态度也是影响农民工返乡创业的重要因素:越是保守的人,回乡创业的可能性越大;越是偏好冒险的人,回乡创业的可能性越小(陈波,2009)。在外界环境因素方面,农村地区良好的金融环境、自然资源的可得性(王西玉 等,2003)、政策支持(程广帅 等,2013)对返乡农民工创业意愿具有显著的积极影响(宁光杰,2012)。

Sternberg et al.(2004)利用德国的数据发现,产业集聚显著促进了新企业的成立。Delgado et al.(2010)利用美国的调查数据也发现,产业集聚度高的地区,新成立企业数量增长更快。但本文与上述研究存在不同之处:一是本文从城市规模的视角研究集聚经济对创业的影响;二是上述文献是基于欧美国家样本数据,本文则是基于中国情境的考察,中国作为发展中国家,其创业环境与上述研究的样本国家存在系统性差异,这使得集聚对创业的影响可能具有国别差异;三是本文进一步考察了城市集聚对不同类型、不同技能水平以及不同行业农民工创业的影响,这相对上述研究也有所推进。

通过文献梳理还可以发现,城市规模可能会通过以下三种机制影响农民工的创业概率。其一是信贷融资效应。从当前的金融机构分布体系来看,金融机构和金融服务主要集中在大城市。一般来说,大城市分布着更多的金融服务网点,金融咨询和服务更加便利,金融制度建设也更加健全,这有助于为有信贷需求的农民工放松资金约束,进而提高创业概率。其二是人力资本效应。大城市能够为人力资本集聚提供更好的环境,因为大城市能够提供更加完善的服务设施、更高的工资待遇、更好的发展空间,往往也集聚着更高教育程度和更高技能水平的劳动者,那么农民工可以从知识溢出中提升自身的人力资本水平,获得创业所需的知识储备;同时大城市也集聚着更多富有冒险精神的劳动者,这有助于激发农民工的风险精神,提高其创业的概率。其三是产权保护效应。城市规模越大的城市,对私有产权的保护程度一般也相对越好(魏杰 等,2003)。而产权保护制度的完善,不仅能降低潜在的企业家在创业过程中可能遭遇的诸如“掠夺”等不确定性风险,提高创业活动的预期收益,而且还将促使潜在的企业家把更多的资源投入到创业这类生产性活动之中(Baumol,1990),从而促进了一个城市的创业活动*由于数据的局限性,本文未能对这些机制进行实证检验。。

但城市规模对农民工创业的影响也可能具有差异。从创业类型上看,全球创业观察(GEM)根据个人创业的动机,把创业活动分为“机会型”创业和“生存型”创业。其中,机会型创业是由于发现商业机会而实施的创业活动,生存型创业是因为没有其他就业选择或对其他选择不满意而引起的创业活动(Reynolds et al.,2005)。据此定义,农民工创业中的雇主更有可能是寻求商业机会的“机会型”创业,农民工创业中的自营劳动者更有可能是没有其他就业选择或对其他选择不满意的“生存型”创业。一般来说,机会型创业的进入壁垒更高,要求创业者具备较高的机会与风险识别能力、较高的初始资金投入门槛、较强的经营管理才能等,因此城市规模的集聚效应对这类创业的作用可能相对较小;而生存型创业进入壁垒相对较低,这类创业者更多的是因为找不到满意的工作而选择创业,因此,城市规模对这类创业的作用更大。另外,高技能农民工由于在城市劳动力市场竞争中处于相对优势地位,就业机会相对较多,更不愿承担创业过程中面临的高风险,因而更愿意选择通过受雇的方式就业;而低技能农民工在劳动力市场上处于弱势地位,在城市搜寻到合适的工作相对困难,就业选择空间较小,这种不利环境会推动其通过自我雇佣形式进行创业。因此,城市规模对低技能农民工创业的促进作用可能更明显。此外,由于不同行业具有不同特征,城市规模对不同行业农民工创业的影响也可能存在差异。

二、数据、模型和变量

(一)数据介绍

本文使用的数据来自2014年全国流动人口动态监测调查和2015年《中国城市统计年鉴》。前者是由国家卫计委于2014年5月在中国31个省、自治区、直辖市和新疆建设兵团针对流入地居住一个月以上、非本区(县、市)户口15~59周岁流动人口的调查而得到的。调查根据分层、多阶段、与规模成比例的PPS方法进行抽样,共得到样本200937个,涉及到流动人口基本特征、就业与收入支出、基本公共卫生与医疗等信息。调查地点覆盖了我国东中西和东北地区,囊括了不同规模大小的城市,为我们研究城市规模与农民工创业概率之间的关系提供了很好的数据保障。

在农民工样本选取上按照如下几点标准:第一,同Au et al.(2006)等研究一致,本文所指的城市是地级及以上城市的市辖区,不包括辖县和县级市,因为生活在乡镇等地的农民工与市辖区的农民工生活环境存在很大差异,市辖区更能体现城市经济特征;第二,剔除城镇户籍流动人口,只保留农村户籍的流动人口样本;第三,剔除文化程度为大专及以上的样本,以便将研究对象集中于“农民工”这一群体;第四,剔除了流动原因为非经济性流动(包括婚假、拆迁、投亲、学习、参军)的样本,以体现农民工经济性流动的迁移。与本研究直接相关的重要信息(如城市规模、就业身份等变量)存在数据缺失的样本将不予保留,最终整理得到除西藏、新疆建设兵团以外30个省、市、自治区的258个地级及以上城市的数据,共91200个农民工样本*鉴于样本可能出现的选择偏差,我们比较了有效样本(本文使用的样本)与调查的原始样本核心变量的均值、方差以及核密度曲线,结果表明没有明显差别,在一定程度上说明了本文有效样本的代表性。。按照城市行政等级来看,有4个直辖市,14个副省级城市,230个地级市;按照地区分布来看,东部有78个,中部有77个,西部有78个,东北部有25个*东部包括北京、上海、天津、福建、广东、海南、河北、江苏、山东、浙江共10个省市;中部包括安徽、河南、湖北、湖南、江西、山西共6个省;西部包括甘肃、广西、贵州、内蒙古、宁夏、青海、陕西、四川、新疆、云南、重庆共11个省(市、区);东北包括黑龙江、吉林、辽宁共3个省。。

(二)模型构建与变量说明

为了检验城市规模对农民工创业概率的影响,我们把回归方程设定为基于个人层面上的Probit模型,假定个人的创业概率由以下方程决定:

Prob(Entrepreij)=Φ(α0+λScalej+βXij+γMj+εij)

(1)

其中,下标i和j表示流动到城市j中的个人i。被解释变量Entrepre是一个有关个人创业状态的哑变量,该变量是根据受访者在接受访问时是否正在从事创业活动进行定义,如果正在从事创业则赋值为1,否则为0。此外,根据全球创业观察(GEM)把创业活动划分为机会型创业和生存型创业两种模式以及对这两种模式的界定(Reynolds et al.,2005),我们把农民工创业中的“雇主”视为机会型创业,“自营劳动者”视为生存型创业。据此定义,样本中农民工创业的比例为43.76%。其中,机会型创业的比例为8.60%,生存型创业的比例为35.16%。分性别来看,男性农民工创业的比例为45.24%,女性为41.33%;分地区来看,东部、中部、西部以及东北部农民工创业的比例依次为35.42%、58.92%、47.56%和36.30%。在回归方程右边,城市规模是本文的核心解释变量。参照现有的研究,城市规模用2014年市辖区人口数量(单位:百万)来反映(孙三百 等,2014)。

Xij是可能影响农民工创业概率的个体特征向量。借鉴现有文献的做法(马光荣 等,2011),本文在个体特征变量中引入以下变量:农民工的性别变量,男性赋值为1,女性赋值为0;年龄及其平方项,年龄是农民工在接受访问时的周岁年龄;民族变量,汉族赋值为1,少数民族赋值为0;婚姻状况,已婚赋值为1,未婚、离婚或丧偶赋值为0;受教育年限变量,用农民工接受学校正规教育年数来表示。

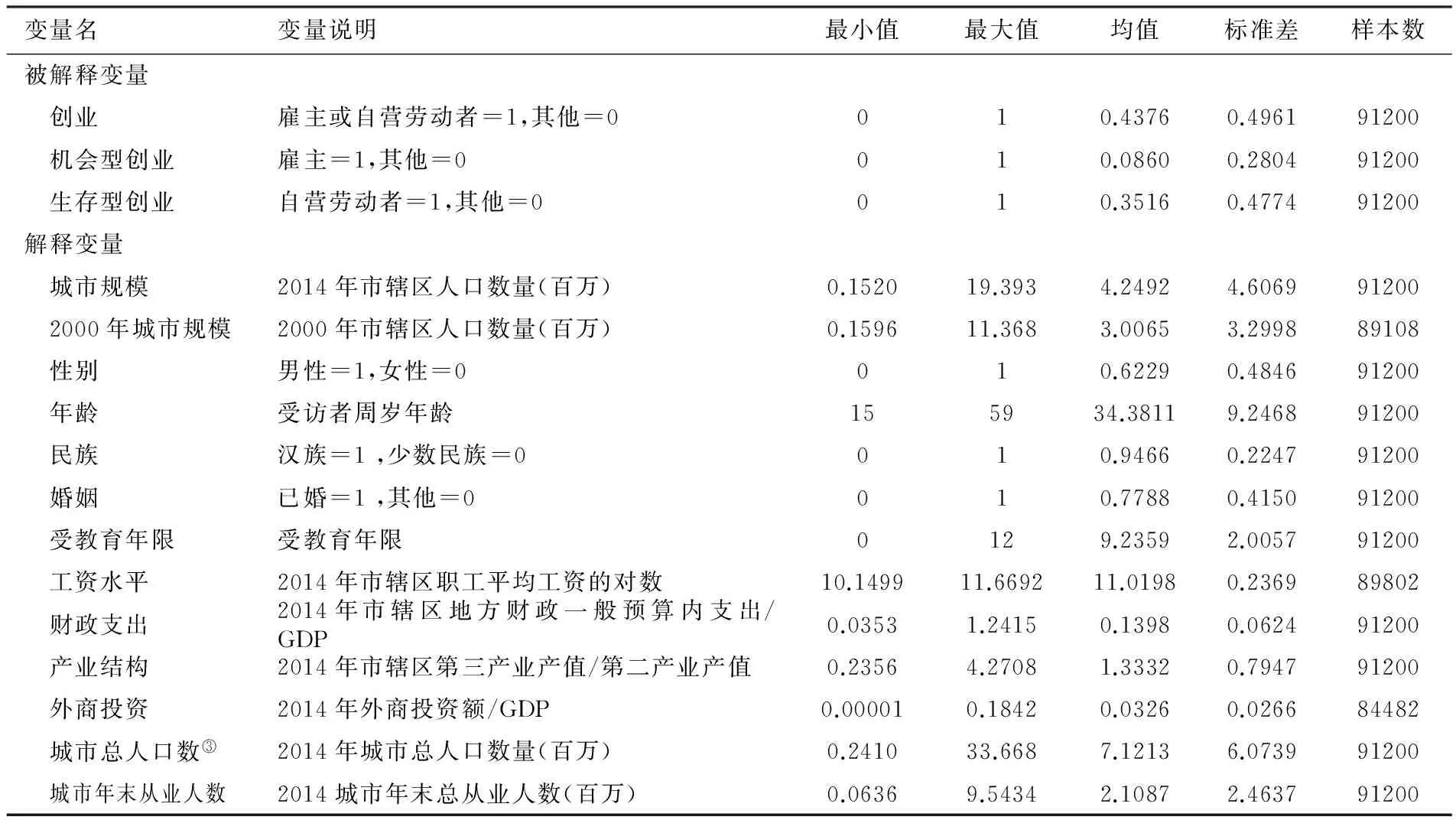

Mj是可能影响农民工创业概率的城市特征变量。借鉴相关文献的做法(倪鹏途 等,2016),本文引入工资水平、政府财政支出、产业结构、外商投资变量,以减少遗漏变量偏误。农民工只有预期到创业的收入水平大于或等于工作的收入水平时才会选择创业,因此地区平均工资水平是影响他们是否选择创业的一个重要因素①感谢匿名审稿人在这一问题上的建议。。该变量用市辖区职工平均工资水平来衡量。关于政府财政支出,现有的文献表明,公共投资可能会对私人投资产生显著影响(吴洪鹏 等,2007),因而一个城市的财政支出可能会对本地农民工创业产生挤入或挤出效应。该变量用某一城市的财政支出额与该城市GDP的比重表示。产业结构会影响就业机会,这是因为不同产业吸纳就业的能力不同,而就业机会的多少在一定程度上又会影响创业。该变量用第三产业与第二产业产值的比重表示。此外,外资企业在劳动力市场提供的较国内私有企业更高的工资报酬可能会抑制国内的创业活动(王戴黎,2014),因而我们还控制了外商投资变量,用某一城市的外商投资额与该城市的GDP 比重表示。此外模型中还引入了地区固定效应、省份固定效应以控制不可观测因素②受访者风险态度也是影响农民工创业的重要变量,但由于数据的局限性,本文未能控制住这一变量,这是本文的缺陷之一,考虑风险态度的影响有赖于下一步的研究。。主要变量的描述性统计见表1。

表1 主要变量的定义及描述性统计

③ 城市总人口数和下行的城市年末从业人数作为下文的稳健性检验指标。

三、实证分析

(一)基本估计结果

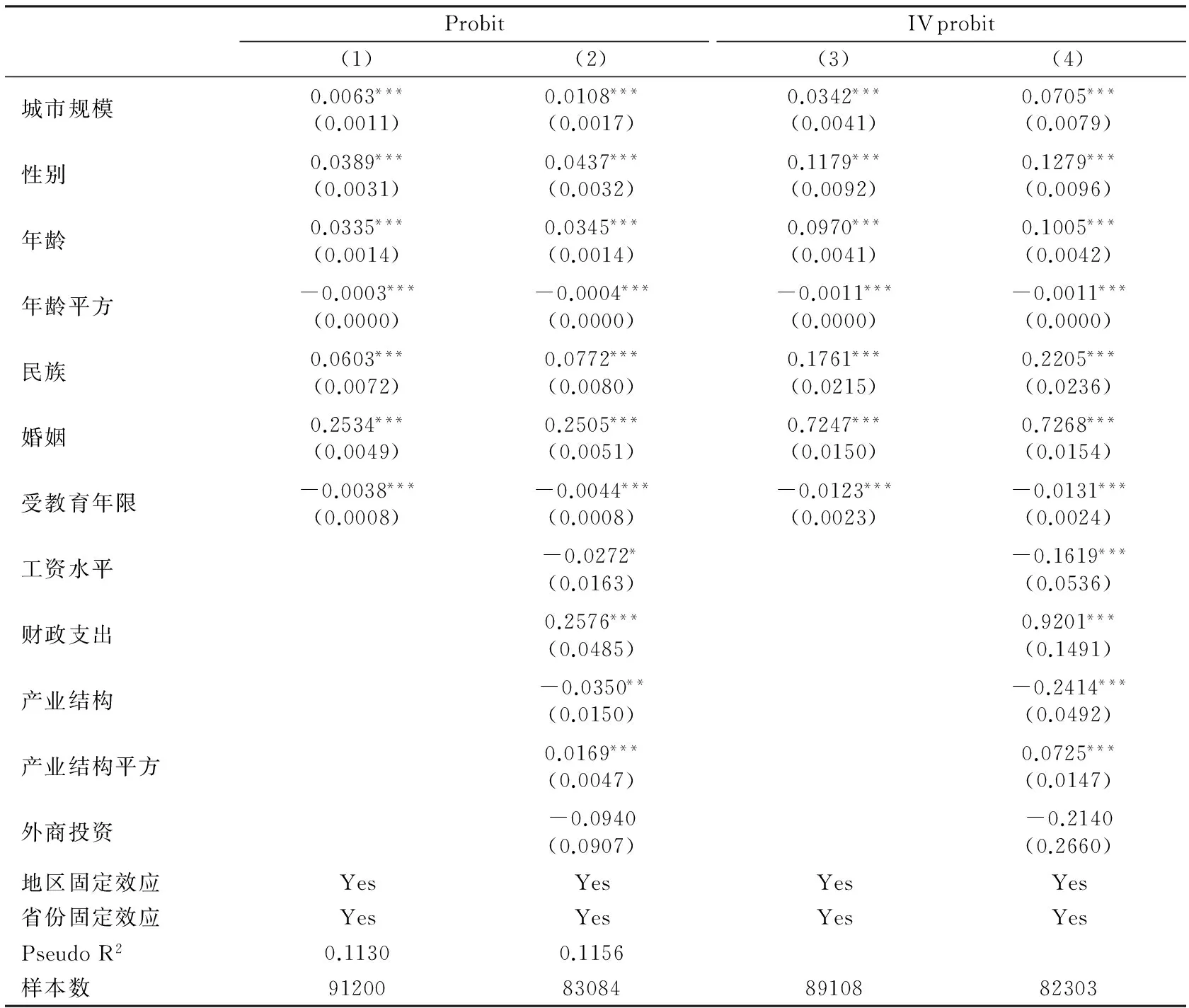

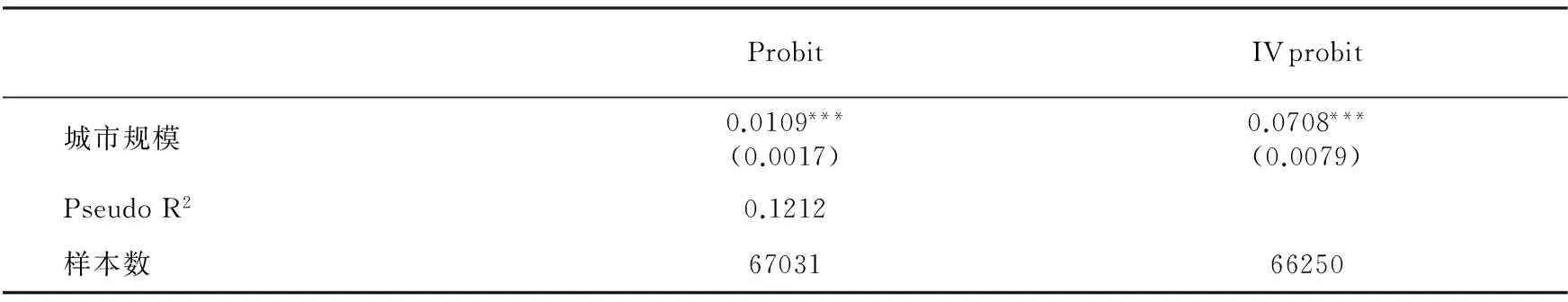

表2结果第1—2列汇报的是城市规模影响农民工创业概率的Probit回归结果。由于Probit模型为非线性回归,我们遵循通常的做法,报告的估计系数为解释变量的平均边际效应*在这类非线性模型中,均值边际效果与平均边际效果是两类广泛采用的边际效应计算方法,由于均值边际效果仅考虑了位于样本均值特定观测点的边际效应,因此我们报告了能够更好利用数据信息的平均边际效果。(Average marginal effect)。第1列中,城市规模变量在1%的显著性水平上为正,说明了城市规模显著提高了农民工的创业概率。平均而言,城市规模每扩大1%,农民工创业的概率提升0.63个百分点左右。在农民工的个体特征变量中,男性具有更高的创业概率,平均而言,男性的创业概率比女性高3.89个百分点左右;年龄与农民工创业概率呈倒U型关系,倒U型曲线的拐点位于55周岁左右。此外,汉族和已婚的创业概率要分别比少数民族和未婚的创业概率高6.03和25.34个百分点。受教育年限显著降低了农民工创业的概率,这与宁光杰(2012)的研究结论一致。平均而言,受教育年限每增加1年,农民工创业的概率下降0.38个百分点左右。

表2 城市规模对农民工创业的影响

注:***、**、*分别表示1%、5%、10%的显著性水平;括号中为稳健标准误;Yes表示采用了固定效应变量。以下各表同。

第2列是在第1列的基础上进一步控制了城市特征变量。回归结果显示,城市规模变量依然在1%的显著性水平上为正,说明城市规模显著提高了农民工创业的概率。城市特征变量中,城市平均工资水平阻碍了农民工创业,工资水平越高,农民工创业的概率越低。政府财政支出显著促进了农民工创业,平均而言,政府财政支出增加一个单位,农民工创业的概率会提高25.76个百分点左右。产业结构也显著影响着农民工的创业,平均而言,第三产业与第二产业的产值比例为1.03时,农民工创业的概率最低。外商投资显著阻碍了农民工创业,外商投资每增加一个单位,农民工创业的概率降低9.40个百分点。此外,年龄与农民工创业概率的倒U型曲线的拐点提前至43周岁左右,其他个体特征变量的回归结果与第1列中类似。

表2中第1—2列的回归结果可能是有偏的,因为创业活动会影响到城市经济的表现,进而影响到城市规模的扩张,因此创业与城市规模可能存在逆向因果关系从而导致内生性问题。为此,我们借鉴孙三百等(2014)的做法,用2000年城市市辖区人口规模作为2014年城市规模的工具变量,采用工具变量法来克服内生性问题。在考察中国城市体系演变的过程中,江曼琦等(2006)发现,中国城市规模分布的变化从长期来看仍然呈现近似的平行增长模式,因此我们认为城市规模的历史数据与2014年城市人口规模具有相关性,同时又不会对2014年城市农民工的创业概率产生直接影响,这较好地保证了工具变量的外生性。内生性检验的Wald检验结果显示,P值为0.0000,表明模型的确存在内生性问题。为了进一步检验工具变量的有效性,我们使用城市规模对工具变量和其他控制变量进行了第一阶段的OLS回归,工具变量对城市规模具有很强的解释力且F统计值远大于10*限于篇幅,实证结果未报告。,表明不存在弱工具变量问题,说明选取的工具变量是合理的。

第3—4列汇报的是城市规模影响农民工创业概率的IV probit估计结果。第3列中,城市规模变量在1%的显著性水平上为正,说明城市规模的扩张的确促进了农民工创业。第4列同样是在第3列的基础上引入了城市特征变量,回归结果表明,城市规模变量依然在1%的显著性水平上为正,进一步说明了城市规模提高了农民工的创业概率。和第2列相比,城市规模的平均边际效应系数有着较大的增加,说明创业的确可能逆向地影响城市规模,使得城市规模与回归方程中的扰动项是负相关的,进而造成Probit回归低估了城市规模对农民工创业的促进作用。其他变量的回归结果与第1—2列中的结果相近,基本结论没有改变。

(二)稳健性检验

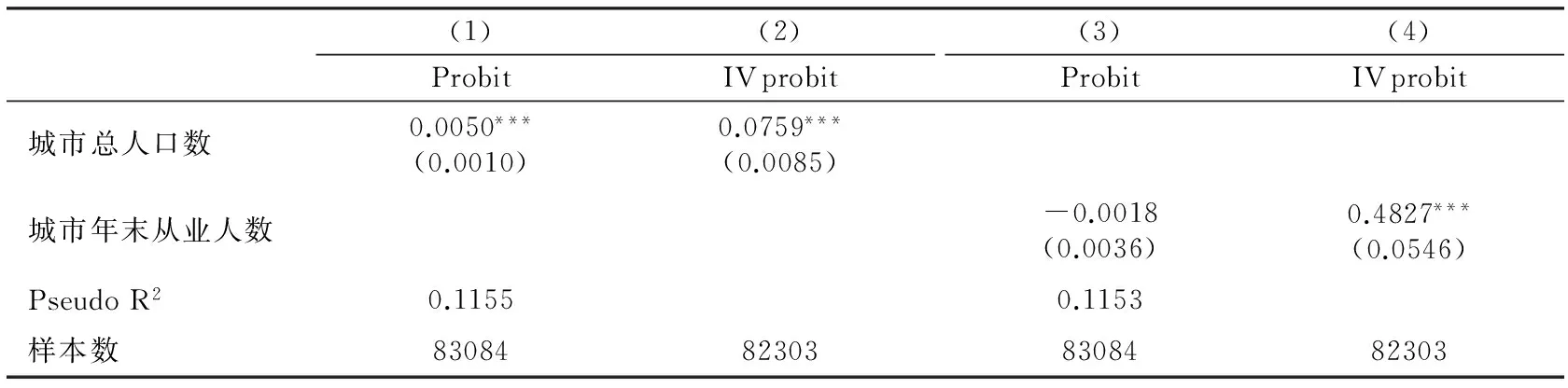

1.改变城市规模的衡量方式

为了进一步检验城市规模对农民工创业影响效应的稳健性,我们借鉴相关文献的做法,分别用城市总人口数量(陆铭 等,2012)和城市年末总从业人数(Au et al.,2006)作为城市规模的替代变量*这两个稳健性检验指标数据均来自2015年《中国城市统计年鉴》。,估计结果见表3。在第1—2列中,无论是Probit估计还是IV probit估计,城市总人口数的回归系数均在1%的显著性水平上为正;第3列以城市年末从业人数为替代变量的Probit估计中,虽然该变量的回归系数不具有统计显著性,但在第4列IV probit估计中该变量显著提高了农民工的创业概率。以上回归说明,城市规模的确显著促进了农民工创业,说明上述的回归结果是稳健的。

表3 改变城市规模的衡量方式的回归结果

注:报告的回归系数为平均边际效应;控制变量与表2第2列相同。

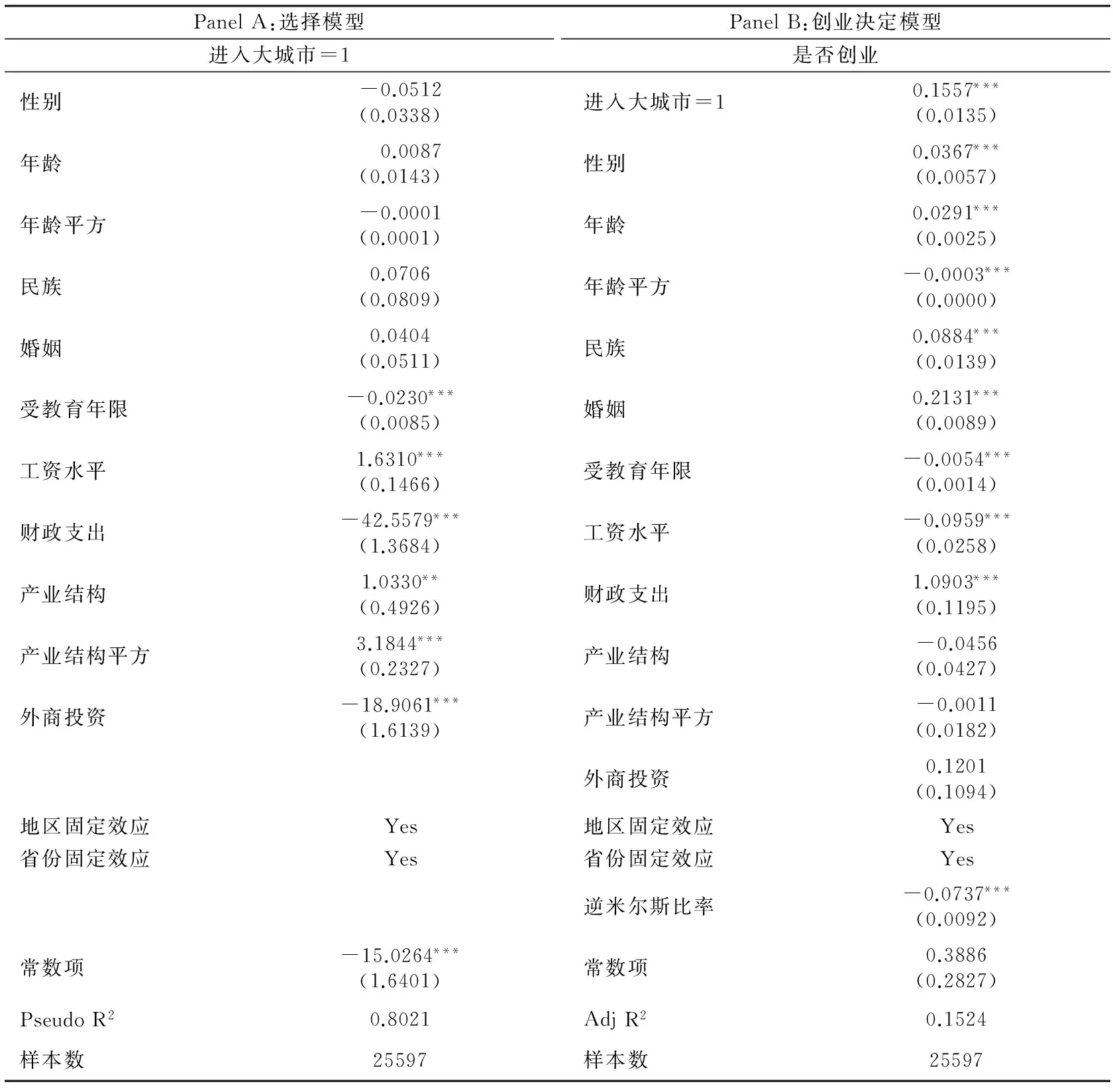

2.Heckman两阶段模型*感谢匿名审稿人在这一问题上的建议。

一般来说,创业意愿更高的农民工(比如更有风险精神或更有能力的),更有可能进入大城市,而这部分人创业的概率也可能更高。考虑到可能存在这种样本选择偏差,我们使用Heckman两阶段法加以处理。第一阶段,本文构造了一个是否进入大城市(以市辖区人口规模在500万及以上为例) 的虚拟变量,建立农民工是否进入大城市的选择模型并计算得到逆米尔斯比率;第二阶段,把第一阶段计算得到的逆米尔斯比率作为控制变量,以解决样本选择偏差。从表4模型回归可以看到,逆米尔斯比率不为零且在统计上显著,可以说明样本选择的偏差是存在的。回归结果表明,进入大城市有利于农民工创业,进一步说明了上述回归结果的稳健性。

表4 Heckman两阶段模型的回归结果

3.剔除直辖市样本

此外,考虑到直辖市自身的特殊性,本文还剔除了北京、天津、上海和重庆4个直辖市样本做进一步的稳健性检验,回归结果见表5。结果表明,城市规模对农民工创业依然具有显著的积极作用,说明回归结果是稳健的。

表5 剔除直辖市的样本的回归结果

注:控制变量与表2第2列相同。以下各表同。

四、进一步讨论

(一)城市规模与不同类型的创业

表6汇报了城市规模对机会型和生存型创业活动产生的影响以及影响是否存在差异。表中第2列和第4列回归结果显示,不管是机会型创业还是生存型创业,城市规模都对其产生了显著的促进作用,并且对生存型创业的促进作用更大。这说明,城市规模对缺乏就业机会的弱势群体的创业帮助更大,更有助于改善他们的社会福利水平。

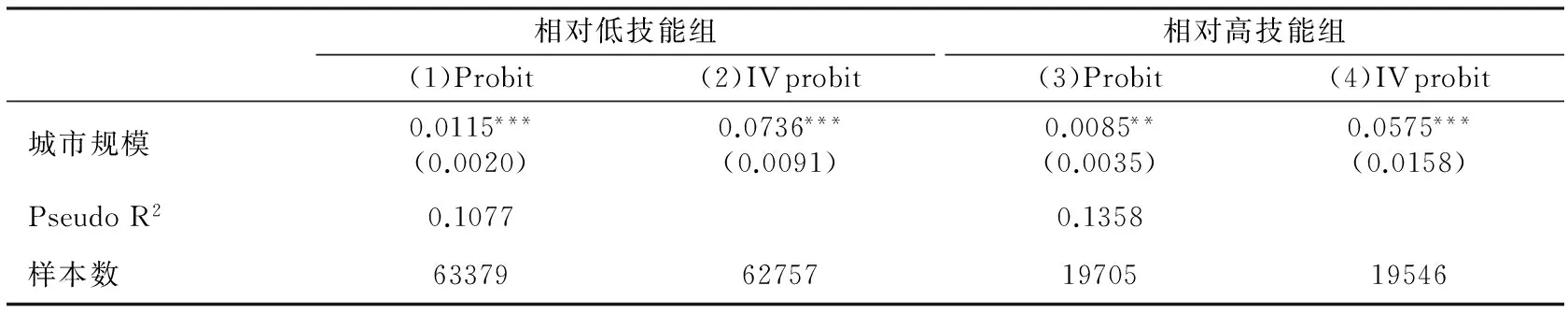

(二)城市规模与不同技能水平农民工的创业

由于农民工的技能有高低之分,那么城市规模对不同技能水平的农民工创业影响也可能存在差异。由于现实中很难直接观测到劳动力的技能水平,本文参考陆铭等(2012)的做法,用受教育程度作为技能水平的代理变量,并用初中及以下文化的农民工代表低技能组,高中和中专文化的农民工代表高技能组,表7汇报了这一估计结果。从表中可以看到,无论是相对低技能的农民工还是相对高技能的农民工,城市规模对他们的创业都产生了显著的促进作用,并且对相对低技能的农民工创业作用更大。这说明,城市集聚经济对以低技能为代表的弱势群体创业的促进作用更明显,对改善他们的福利水平帮助更大,有助于维护经济发展的公平性。

表7 城市规模与不同技能农民工的创业

(三)城市规模与不同行业农民工的创业*感谢匿名审稿专家在这一问题上的建议。

由于不同行业具有不同特点,城市规模对不同行业农民工创业的影响也可能存在差异。本文对农民工就业比较集中的制造业和服务业加以分析,并且进一步把服务业分为生产性服务业和消费性服务业进行考察。根据《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》,本文把交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,租赁和商务服务业,科研和技术服务业归入生产性服务业;把电煤水热供应业,批发零售业,住宿餐饮业,房地产业,水利、环境和公共设施管理业,居民服务修理和其他服务业,教育业,卫生和社会工作,文体和娱乐,公共管理、社会保障和社会组织归入消费性服务业。限于篇幅,表8只汇报了工具变量的估计结果,工具变量的选择不变。回归结果显示,城市规模对制造业和服务业农民工创业都具有显著的促进作用,并且对制造业的促进作用更大。同时,城市规模对消费性服务业具有显著的促进作用,但对生产性服务业则不具有显著的影响。一种可能的解释是城市规模越大则意味着消费潜能越大,则越有可能为农民工在这些行业创业提供机会,而生产性服务业具有较强的进入壁垒和排他性,因此城市规模对其没有显著的影响。

表8 城市规模与不同行业农民工的创业:IV probit

五、结论与启示

农民工创业是“大众创业、万众创新”的重要组成部分,本文利用2014年全国流动人口动态监测调查数据和2015年《中国城市统计年鉴》数据,实证分析了城市规模与农民工创业概率之间的关系。研究主要有以下发现:城市规模显著促进了农民工创业,平均而言,城市规模每扩大1%,农民工创业概率会提高7.05个百分点左右;城市规模对农民工创业的影响存在差异。具体而言,从创业类型来说,不管是“机会型”创业还是“生存型”创业,城市规模对其都具有显著的促进作用,并且对“生存型”创业的作用更大;从不同技能水平的农民工来说,不管是相对低技能的农民工还是相对高技能的农民工,城市规模对其创业活动也都具有显著的促进作用,并且对相对低技能的农民工创业作用更大。此外,城市规模对农民工创业的影响存在行业差异,城市规模对制造业行业农民工的创业作用大于服务业,同时对消费性服务业具有显著的促进作用而对生产性服务业则不具有显著的影响。

本文的结论具有一定的政策含义。总体上来看,大城市有助于农民工创业,那么当前我国部分城市采用行政手段限制农民工尤其是低技能农民工在城市落户的做法,可能会牺牲城市集聚经济的正外部性,不仅不利于农民工创业、城镇化建设和经济增长,有损经济发展的效率;同时也不利于以低技能为代表的弱势群体共享城镇化所带来的收益,有损经济发展的公平。因此,减少阻碍农民工空间流动性的障碍,将有助于农民工创业,使得农民工更好地受益于大城市,这不仅对推动农民工市民化进而促进城镇化具有重要价值,也对我国经济增长具有重要现实意义。

陈波. 2009. 风险态度对回乡创业行为影响的实证研究[J]. 管理世界(3):84-91.

程广帅,谭宇. 2013. 返乡农民工创业决策影响因素研究[J]. 中国人口·资源与环境(1):119-125.

江曼琦,王振坡,王丽艳. 2006. 中国城市规模分布演进的实证研究及对城市发展方针的反思[J]. 上海经济研究(6):29-35.

陆铭,高虹,佐藤宏. 2012 城市规模与包容性就业[J]. 中国社会科学(10):47-66.

罗凯. 2009. 打工经历与职业转换和创业参与[J]. 世界经济(6):77-87.

马光荣,杨恩艳. 2011. 社会网络、非正规金融与创业[J]. 经济研究(3):83-94.

倪鹏途,陆铭. 2016. 市场准入与“大众创业”:基于微观数据的经验研究[J]. 世界经济(4):3-21.

宁光杰. 2012. 自我雇佣还是成为工资获得者:中国农村外出劳动力的就业选择和收入差异[J]. 管理世界(7):54-66.

石智雷,杨云彦. 2012. 家庭禀赋、农民工回流与创业参与:来自湖北恩施州的经验证据[J]. 经济管理(3):151-162.

孙三百,黄薇,洪俊杰,等. 2014. 城市规模、幸福感与移民空间优化[J]. 经济研究(1):97-111.

万向东. 2008. 农民工非正式就业的进入条件与效果[J]. 管理世界(1):63-74.

王戴黎. 2014. 外资企业工作经验与企业家创业活动:中国家户调查证据[J]. 管理世界(10):136-148.

汪三贵,刘湘琳,史识洁,等. 2010. 人力资本和社会资本对返乡农民工创业的影响[J]. 农业技术经济(12):4-10.

王西玉,崔传义,赵阳. 2003. 打工与回乡:就业转变和农村发展——关于部分进城民工回乡创业的研究[J]. 管理世界(7):99-109.

魏杰,赵俊超. 2003. 论经营城市[J]. 经济理论与经济管理(6):5-11.

吴洪鹏,刘璐. 2007. 挤出还是挤入:公共投资对民间投资的影响[J]. 世界经济(2):13-22.

AU C C, HENDERSON J V. 2006. Are Chinese cities too small [J]. The Review of Economic Studies, 73(3):549-576.

BAUMOL W J.1990. Entrepreneurship:productive, unproductive, and destructive [J]. Journal of Political Economy, 98(5):893-921.

COLLINS J. 2003. Cultural diversity and entrepreneurship: policy responses to immigrant entrepreneurs in Australia [J]. Entrepreneurship & Regional Development, 15(2):137-149.

CONSTANT A, ZIMMERMANN K F. 2006. The making of entrepreneurs in Germany: are native men and immigrants alike [J]. Small Business Economics, 26(3):279-300.

DELGADO M, PORTER M E, STEM S. 2010. Clusters and entrepreneurship [J]. Journal of economic geography, 10(4):495-518.

EVANS M D R. 1989. Immigrant entrepreneurship: effects of ethnic market size and isolated labor pool [J]. American Sociological Review, 54(6):950-962.

HAMMARSTEDT M. 2001. Immigrant self-employment in Sweden:its variation and some possible determinants [J]. Entrepreneurship & Regional Development, 13(2):147-161.

IRASTORZA N, PENA I. 2014. Immigrant Entrepreneurship: does the liability of foreignness matter [J]. Business and Management Research, 3(1):1-17.

PERONI C, RIILLO C A F, SARRACINO F. 2016. Entrepreneurship and immigration: evidence from GEM Luxembourg [J]. Small Business Economics, 46(4):639-656.

REYNOLDS P, BOSMA N, AUTIO E, et al. 2005. Global entrepreneurship monitor: data collection design and implementation 1998—2003 [J]. Small Business Economics, 24(3):205-231.

STERNBERG R, LITZENBERGER T. 2004. Regional clusters in Germany: their geography and their relevance for entrepreneurial activities [J]. European Planning Studies, 12(6):767-791.

TEIXEIRA C, LO L, TRUELOVE M. 2007. Immigrant entrepreneurship, institutional discrimination, and implications for public policy: a case study in Toronto [J]. Environment and Planning C: Government and Policy, 25(2):176-193.

TURKINA E, MAI T T T. 2013. Social capital, networks, trust and immigrant entrepreneurship: a cross-country analysis [J]. Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 7(2):108-124.

VINOGRADOV E, KOLVEREID L. 2010. Home country national intelligence and self-employment rates among immigrants in Norway [J]. Intelligence, 38(1):151-159.

WAGNER J, STERNBERG R. 2004. Start-up activities, individual characteristics, and the regional milieu: lessons for entrepreneurship support policies from German micro data [J]. Annals of Regional Science, 38(2):219-240.