缬沙坦联合二甲双胍对高血压合并糖尿病患者血管内皮细胞及颈动脉斑块的影响

2018-03-23苏杰

苏 杰

(灯塔市中医医院内科,辽宁 辽阳 11300)

高血压和糖尿病是对人类生命健康造成巨大威胁的两种慢性疾病,且这两种疾病往往伴随存在,有研究显示,合并这两种疾病的患者通常伴随着有一定程度的血管内皮功能不全[1],而临床上高血压患者中糖尿病发病率远远高于其他人群,不仅如此,高血压还会加速动脉粥样硬化的出现和发展[2]。缬沙坦作为新一代AngⅡ受体拮抗剂,已具备公认的改善高血压作用,但对于高血压合并2型糖尿病患者血管内皮功能及颈动脉斑块的影响仍尚在讨论。本研究选取了58例血压合并糖尿病患者,对缬沙坦联合二甲双胍对血管内皮细胞及颈动脉斑块的作用进行了探讨。

1 资料与方法

1.1 临床资料:选取2015年1月至2016年1月于我院进行治疗的58例高血压合并糖尿病患者,随机分为观察组和对照组各29例,其中观察组男17例,女12例,年龄43~69岁,平均年龄(58.7±6.9)岁,确诊高血压病程1~33年,2型糖尿病病程1~24年。对照组男16例,女13例,年龄44~69岁,平均年龄(59.2±6.4)岁,确诊高血压病程1~34年,2型糖尿病病程1~22年。所有患者入选后停用血管活性类药物时间大于2周。两组患者在性别、年龄、病程等一般资料上无统计学差异,具有可比性(P>0.05)。

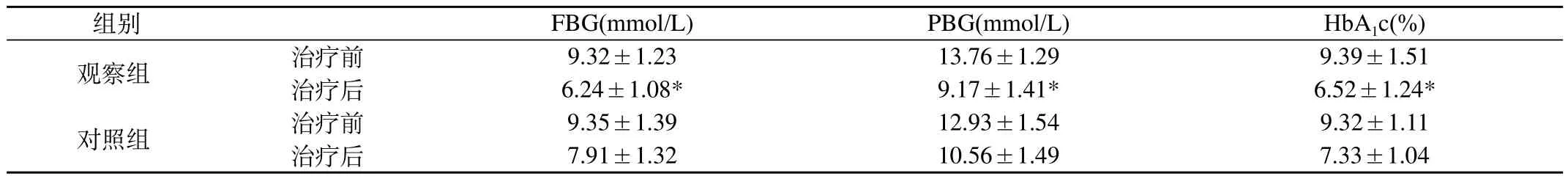

表1 两组患者治疗前后血糖控制情况对比(,n=32)

表1 两组患者治疗前后血糖控制情况对比(,n=32)

注:*与对照组相比,P<0.05

组别 FBG(mmol/L) PBG(mmol/L) HbA1c(%)观察组 治疗前 9.32±1.23 13.76±1.29 9.39±1.51治疗后 6.24±1.08* 9.17±1.41* 6.52±1.24*对照组 治疗前 9.35±1.39 12.93±1.54 9.32±1.11治疗后 7.91±1.32 10.56±1.49 7.33±1.04

1.2 方法:对照组29例患者给予二甲双胍片500 mg,每日3次,6个月为1个疗程,观察组29例给予二甲双胍片500 mg,每日3次,缬沙坦40 mg,每日1次,6个月为1个疗程。

1.3 观察指标及测定方法:于治疗前后从肘静脉采血,采用全自动生化分析仪测定血清内皮素(ET)、空腹血糖(FBG)、餐后2 h血糖(PBG)、糖化血红蛋白(HbA1c)。糖化血红蛋白(HbA1c)采用离子交换高压液相法测定。采用美国GE-LOGIQ5型彩色多普勒超声诊断仪,由同一名医师对两组患者于服药前后检测颈动脉斑块,患者于静息状态下取平卧位,颈部稍向检查对侧向偏,使颈部充分暴露,采用一点法,即于颈总动脉开始膨大处近心端10~15 mm处的远侧壁进行定位,测量内膜内表面到中层与外膜交界面的直线距离,均测量3次取平均值。正常值为:颈总动脉、颈内动脉内膜中层厚度(IMT)<1.0 mm,颈总动脉膨大部<1.2 mm。

1.4 统计学方法:采用SPSS13.0统计软件进行统计分析,计数资料的对比卡方检验。计量比较采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患者治疗前后血糖控制情况:结果显示,两组患者血糖控制指标均低于治疗前,且治疗后观察组与对照组FBG、PBG、HbA1c组间对比,差异有显著性(P<0.05)。见表1。

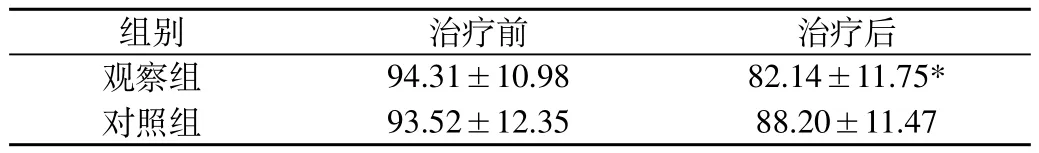

2.2 两组患者治疗前后ET变化情况:治疗后,观察组和对照组的ET含量均有不同程度下降。治疗后,观察组患者的ET含量明显小于对照组(P<0.05)。见表2。

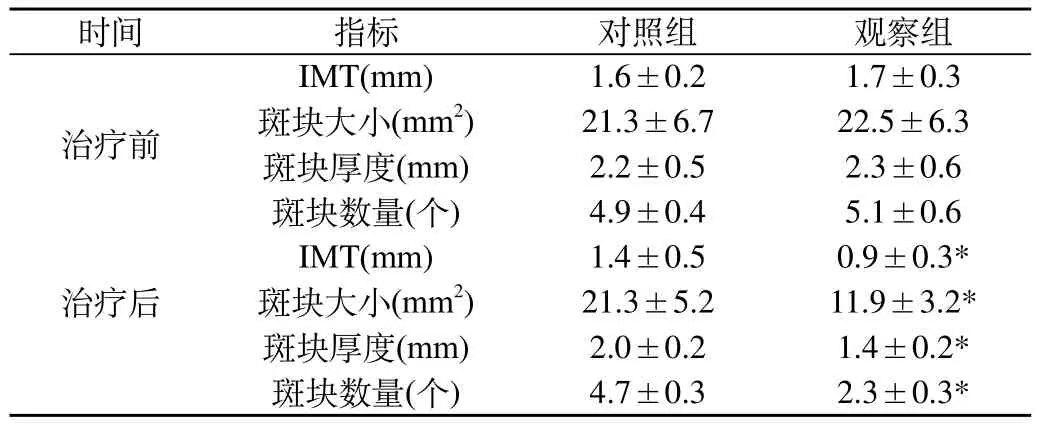

表3 两组患者治疗前后颈动脉斑块大小、IMT、厚度、数量比较()

表3 两组患者治疗前后颈动脉斑块大小、IMT、厚度、数量比较()

注:*与对照组相比,P<0.05

时间 指标 对照组 观察组治疗前IMT(mm) 1.6±0.2 1.7±0.3斑块大小(mm2) 21.3±6.7 22.5±6.3斑块厚度(mm) 2.2±0.5 2.3±0.6斑块数量(个) 4.9±0.4 5.1±0.6 IMT(mm) 1.4±0.5 0.9±0.3*斑块大小(mm2) 21.3±5.2 11.9±3.2*斑块厚度(mm) 2.0±0.2 1.4±0.2*斑块数量(个) 4.7±0.3 2.3±0.3*治疗后

表2 两组患者治疗前后ET变化情况对比(,n=32)

表2 两组患者治疗前后ET变化情况对比(,n=32)

注:*与对照组相比,P<0.05

组别 治疗前 治疗后观察组 94.31±10.98 82.14±11.75*对照组 93.52±12.35 88.20±11.47

2.3 两组患者治疗前后颈动脉斑块大小、IMT、厚度、数量比较:治疗前,两组患者颈动脉斑块各项指标情况无统计学差异(P>0.05),治疗后,观察组在颈动脉斑块大小、IMT、厚度、数量上与对照组相比,均具有较大的下降幅度,(P<0.05)。见表3。

3 讨 论

高血压合并糖尿病临床上一般称为糖尿病高血压。这两种疾病的患者与高血脂有关,二者之间可能具有类似的遗传基因,糖尿病患者机体内部的病理性改变例如血管阻力升高、血液黏稠增大、血管内壁破坏以及血糖升高,这些都是促进高血压恶化的主要原因[3]。高血压是动脉粥样硬化的重要危险因素,而糖尿病高血压则可以促进粥样硬化的发展和恶化。许多研究数据显示,两种疾病伴随存在,缺血性脑卒中和冠心病的发病概率显著提高。预防及早期及时干预是降低此类患者心脑血管事件发生的关键步骤。

已有数据显示,内皮功能异常会促进高血压的发展,同时促使早期动脉粥样硬化的出现,且内皮功能受到损伤的情况通常出现在糖尿病微血管及大血管出现病理性改变之前[4],因此对于糖尿病高血压患者,在对血压进行严格把控的基础上尽早对血管内皮功能进行保护性预防及治疗措施十分关键。ET是由血管内皮细胞产生的一种多肽类物质.是目前为止所知道的机体内部最强的血管收缩物质。ET水平升高是血管内皮受到损伤的标志,该指标能够体现出内皮细胞的损伤情况。缬沙坦通过拮抗AngⅡ,舒张血管,改善血液流变学指标,减弱内皮细胞受到的负面影响,并且能够控制超氧化物阴离子,阻碍内皮下组织的厚度增加,促进内皮衍生血管活性物质的运输并增强NO合成酶的活性,使受损较重的内皮依赖性的血管扩张能力得到改善[5]。本研究结果显示,治疗后,观察组和对照组的ET含量均有不同程度下降。治疗后,观察组患者的ET含量明显小于对照组(P<0.05)。

缬沙坦可以特异性的与AT1受体亚型相结合,达到阻碍血管收缩、促进醛固酮产生,从而舒张血管、改善心室、血管的重塑及降压的作用。缬沙坦可以在降低血压的期间维持心律正常,同时有效的降压也是防止心脑血管病出现的重要因素。本次研究结果显示,两组患者治疗6个月后,颈动脉斑块大小、IMT、厚度、数量与治疗前比较差异有统计学意义(P<0.05),而且观察组与对照组相比,改善情况更加明(P<0.05),说明缬沙坦还具有稳定并控制斑块增厚的功能。

由此可见,长期服用缬沙坦治疗,可明显改善高血压合并2型糖尿病患者的血管内皮功能,稳定和控制斑块增厚,值得临床长期应用。

[1] 宁文奇.缬沙坦联合氨氯地平治疗社区老年原发高血压合并糖尿病疗效观察[J].山东医药,2013,53(24):57-58.

[2] 何荣华,岳新荣.缬沙坦对冠心病患者血清 hs-CRP和颈动脉斑块的影响[J].安徽医药,2015,19(2):382-383,384.

[3] 文秀保.缬沙坦联合辛伐他汀治疗颈动脉粥样硬化临床观察[J].临床合理用药杂志,2013,6(19):49-50.

[4] 余维巍,李彩萍,张存泰,等.缬沙坦对老年高血压合并2型糖尿病患者C肽水平和颈动脉内膜中层厚度的影响[J].华中科技大学学报(医学版),2013,42(5):597-600.

[5] 贺文婷,欧妍,拓红梅,等.瑞舒伐他汀和缬沙坦对高血压患者颈动脉内膜厚度及血清炎性因子的影响[J].陕西医学杂志,2014,43(11):1531-1532.