超早期软通道微创颅内血肿清除术治疗高血压脑出血的临床分析

2018-03-22李海军李光春刘光英王俊燕

李海军,李光春,王 琰,刘光英,王俊燕

(河北省衡水市第五人民医院,河北 衡水 053000)

目前,临床上通常采用传统的保守治疗或微创颅内血肿清除术治疗来诊治高血压脑出血患者,其中,微创颅内血肿清除术治疗具有效清除颅内血肿、降低炎症因子水平、减轻颅内血肿周围水肿的作用,因而被广泛利用。本文就比较微创颅内血肿清除术治疗和传统的保守治疗的治疗前后颅内血肿变化、血肿周围水肿变化和炎症因子变化,探析超早期软通道微创颅内血肿清除术治疗高血压脑出血的临床效果,研究报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2012年2月~2015年4月我院收治的高血压脑出血患者140例作为研究对象。其中,血管畸形者、凝血机制障碍者、慢性疾病者、多功能不全者、蛛网膜下腔出血者皆不在入选之列。按随机数字法将其分为实验组和对照组。实验组70例,男42例,女28例;年龄42~76岁,平均年龄(59±17)岁;病情:颅内血肿量30~50 mL,平均为(40±10)mL;脑叶出血26例,基底核出血44例;临床表现:有70例偏瘫;23例单侧瞳孔散大,2例双侧瞳孔散大;浅度昏迷25例,中度昏迷23例,重度昏迷17例。实验组70例,男39例,女31例;年龄43~75岁,平均年龄(59±16)岁;病情:颅内血肿量30~50 mL,平均为(40±10)mL;脑叶出血27例,基底核出血43例;临床表现:有70例偏瘫;25例单侧瞳孔散大,4例双侧瞳孔散大;浅度昏迷24例,中度昏迷23例,重度昏迷15例。两组患者基本资料以及入选标准差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

对照组采用传统的保守治疗,给予甘露醇降低颅内压,针对患者的血压进行掌控,并给予并发症预防治疗。实验组采用微创颅内血肿清除术治疗,利用头颅CT检查检测出血肿位置,并根据出血量来选择穿刺点、穿刺针长度,然后采用YL-1型一次性颅内血肿碎吸针[1];要将患者头发剃光,对其头部进行消毒、局部麻醉,并通过电钻将碎吸针穿过患者颅骨、硬脑膜[2],然后卸下电钻以及钻头嵌入针芯,随后边抽吸边转动针头,使其吸进颅内淤血,最后将其推入血肿中心[3];针芯拔除时会有陈旧性血液流出,此时应该接上注射器抽吸血肿,并插入针形血肿粉碎器,结合500 mL生理盐水与1.25万U肝素对血肿腔进行冲洗,若冲洗液转为清亮,则可以注入2万U尿激酶,并开发引流,最后每隔8小时对血肿进行抽吸、冲洗、液化和引流一次,一般48 h后,患者血肿基本消除,此时即可拔出穿刺针。

1.3 观察指标

将上述两种治疗方式与治疗效果进行统计处理,观察比较两组患者的治疗前后7、14 d颅内血肿量、血肿周围水肿量,并检测其IL-6(白细胞介素-6)、TNF-α(肿瘤坏死因子)水平,观察比较两组患者的炎症因子变化。

1.4 统计学方法

采用SPSS 18.0统计软件包对数据进行分析,计量资料以“±s ”表示,采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 两组患者治疗前后颅内血肿变化、血肿周围水肿变化比较

两组治疗前颅内血肿量、血肿周围水肿量比较差异不显著(P>0.05),无统计学意义;实验组治疗7 d后血肿量为(11.2±5.7)mL,血肿周围水肿量为(12.9±7.1)mL,明显少于对照组的血肿量(30.3±7.8)mL,血肿周围水肿量(32.2±7.6)mL,差异有统计学意义(P>0.05);实验组治疗14 d后血肿量为(8.6±6.5)mL,血肿周围水肿量为(6.2±3.4)mL,明显少于对照组的血肿量(18.7±7.2)mL,血肿周围水肿量(19.1±7.4)mL,差异有统计学意义(P<0.05)。如表1。

表1 两组患者治疗前后颅内血肿变化、血肿周围水肿变化比较(±s)

表1 两组患者治疗前后颅内血肿变化、血肿周围水肿变化比较(±s)

组别n时间段血肿量(mL)血肿周围水肿量(mL)实验组70治疗前35.6±6.310.1±5.2 70治疗7 d11.2±5.712.9±7.1 70治疗14 d8.6±6.56.2±3.4对照组70治疗前35.2±6.710.5±4.8 70治疗7 d30.3±7.832.2±7.6 70治疗14 d18.7±7.219.1±7.4

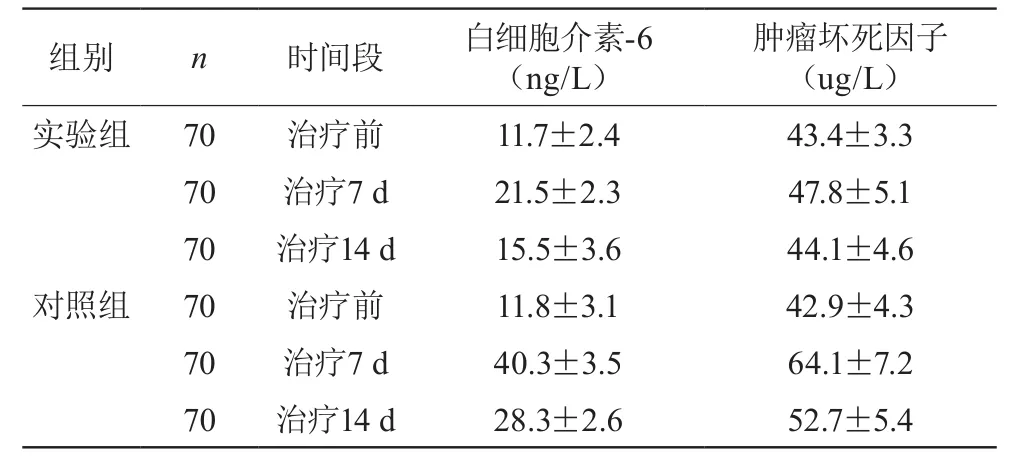

2.2 两组患者炎症因子变化比较

两组治疗前白细胞介素-6、肿瘤坏死因子水平比较差异无统计学意义(P>0.05),;实验组治疗7 d后白细胞介素-6为(21.5±2.3)ng/L,肿瘤坏死因子为(47.8±5.1)ug/L,明显少于对照组的白细胞介素-6(40.3±3.5)ng/L,肿瘤坏死因子(64.1±7.2)ug/L,差异有统计学意义(P>0.05);实验组治疗14d后白细胞介素-6为(15.5±3.6)ng/L,肿瘤坏死因子为(44.1±4.6)ug/L,明显少于对照组的白细胞介素-6(28.3±2.6)ng/L,肿瘤坏死因子(52.7±5.4)ug/L,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者超声波检查时间和临床确诊时间比较(±s)

表2 两组患者超声波检查时间和临床确诊时间比较(±s)

肿瘤坏死因子(ug/L)组别n时间段白细胞介素-6(ng/L)实验组70治疗前11.7±2.443.4±3.3 70治疗7 d21.5±2.347.8±5.1 70治疗14 d15.5±3.644.1±4.6对照组70治疗前11.8±3.142.9±4.3 70治疗7 d40.3±3.564.1±7.2 70治疗14 d28.3±2.652.7±5.4

3 结 论

高血压脑出血的发病机制是血肿自身对脑组织进行机械性压迫,并出现继发性脑缺血、脑水肿而形成的一种脑组织疾病。高血压脑出血的治疗一般以清除血肿、减轻血肿周围水肿情况为主,由于该病拥有很高的致残率、死亡率,因此关于该病的有效治疗、诊治是目前人们最为关注的话题。有研究证实,微创颅内血肿清除术治疗高血压脑出血,不仅能有效清除颅内血肿、降低炎症因子水平,而且还能减轻颅内血肿周围水肿,使得高血压脑出血疗效显著提高,因此微创颅内血肿清除术在临床治疗高血压脑出血上被广泛应用。

在本次研究中,两组治疗前血肿量、血肿周围水肿量和白细胞介素-6、肿瘤坏死因子水平差异无统计学意义(P>0.05);治疗7、14 d后采用微创颅内血肿清除术治疗的实验组的血肿量、血肿周围水肿量均比采用传统保守治疗的对照组少,白细胞介素-6、肿瘤坏死因子水平比对照组优异,差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,针对高血压脑出血患者,进行微创颅内血肿清除术治疗,具有血肿量少、血肿周围水肿量少、改善炎症因子明显的优势,有较高的临床推广价值。

[1] 陈 泉.超早期软通道微创颅内血肿清除术治疗高血压脑出血的临床研究[J]中国医学前沿杂志,2015,7(10):102-105.

[2] 陈锐锋.微创颅内血肿清除术治疗高血压脑出血的临床效果分析[J]实用心脑肺血管病杂志,2014,22(11):123-124.

[3] 徐 豪.微创颅内血肿清除术治疗高血压脑出血临床分析[J]临床论坛,2015,31(28):30-32.