三明市城镇化问题与对策浅析

2018-03-20姜静云林蕙灵

姜静云,林蕙灵

(福建师范大学 地理科学学院,福建 福州 350007)

0 引 言

城镇化又称为城市化,国内外至今还没有一个较为统一的定义.较早提出城市化这一概念埃尔德里奇(H.T.Eidridge)认为:城市化可以看做是人口集中的一个过程.现阶段一个较为普遍的的城市化定义来自于日本的森川洋,他将城市化描述为农村人口转变为城市人口的过程,反映在城市人口增加,城市建成区扩展,景观和社会及生活方式的城市环境形成(森川洋,1989)[1].城镇化的理论来源主要是人口迁移的相关理论.[2]其中影响较大的有拉文斯坦的推拉理论[3]、舒尔茨的人口迁移理论[4]、托达罗的城乡人口迁移理论[5]、刘易斯的二元经济发展模式[6]等.

通常的,我们用城镇化率来表示一个地区的城镇化发展水平.城镇化率是指城镇人口占总人口的比重.根据美国人口学家诺瑟姆的研究,城市化水平随时间的变化可以表示为一条稍被拉平的“s”形曲线,我们称之为“诺瑟姆曲线”[7].曲线被分为三个阶段:前期阶段城镇化率低于20%~30%;中期(加速)阶段城镇化率从20%~30%快速增加至70%;后期阶段的城镇化率高于70%.现阶段世界上的发达国家多数处于城市化发展的后期阶段,城市化发展的速度缓慢,甚至出现了停滞的现象;而大多数发展中国家正处于城市化发展的中期(加速)阶段,城市化发展速度快,年均城市化增长率大于发达国家.实际上,由于我国地区间发展不平衡,区域间城市化发展水平差异较大[8].

21世纪以来,不仅是我国,在全球范围内经济发展的步伐都逐渐缓慢.国内经济转型、社会转型和生态转型的迫切需要,加快中国城镇化合理有序的发展.[9]2002年杜辉率先提出新型城镇化的概念,并讨论了城市化的质量提升问题.[10]姚士谋等则着重从地理空间与自然资源保护的角度,探讨了中国新型城镇化的理论与实践问题.[11]顺应国家发展的实际需要,结合三明市的实际情况,探索一条适应三明市新型城镇化建设的道路,缓解山水城市在城镇化发展过程中遇到的问题.

1 研究区概况

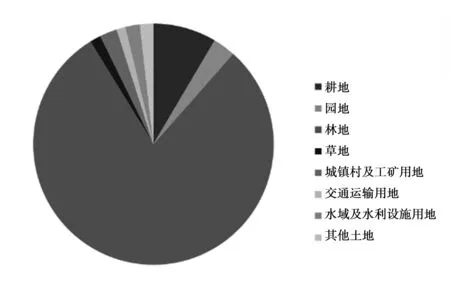

三明市位于福建省中部连接西北隅,西毗江西省,东依福州市,南邻泉州市,北傍南平市,西南接龙岩市.全境总面积22965 km2.至2013年,三明土地总面积229.65万hm2,其中:耕地面积19.45万hm2,占土地总面积的8.47%;园地面积6.99万hm2,占土地总面积的3.04%;林地面积183.33万hm2,占土地总面积的79.83%;草地面积占总面积的1.51%,仅有3.46万hm2;城镇村及工矿用地面积占土地总面积的2.24%,为5.14万hm2;交通运输用地面积2.56万hm2,水域及水利设施用地面积4.50万hm2,其他土地面积占总面积的1.84%.城市及工矿用地占总面积的比率小.土地利用类型主要为耕地与林地,三明地形以山地和丘陵为主,全年气候温暖湿润,河网密布,降水量充足;受地形因素的制约城市发展规模受到了限制,地区内城镇化多呈现沿江分布的形态.三明市矿产资源较丰富,但由于地质构造差异,矿产自己分布不均,造成资源空间分布不均匀.

三明市1984年的城镇化率为30.96%,正式进入城镇化发展的中期阶段,城镇化进入高速增长时期;仅1984年一年,城镇人口增加了22.41万人,占总人口数的10.23%.三明市城镇化发展速度高于全国的平均水平.1995年我国城镇化率为29.04%,直到1996年,城镇化水平才首次破三,到达30.48%.2011年,我国城镇化率第一次突破50%,达到51.3%,这是一个重要的转折点.[9]

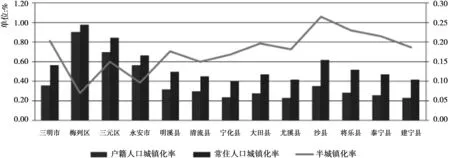

图1 2015年三明市城镇化水平对比图Fig1 Sanming urbanization level contrast figure in 2015注:数据来源于2016年福建省统计年鉴

2015年三明常住人口城镇化率为56.3%,但户籍人口城镇化率仅为36%,半城镇化水平较高.(图1)且无论是户籍人口城镇化还是常住人口城镇化,地区内水平相差较大.2015年,城镇化水平位于前三名的县(市、区)为梅列区、三元区和永安市,沙县排名第4.且无论是户籍人口城镇化还是常住人口城镇化都仅有这4个县(市、区)的城镇化水平超过三明地区的整体水平.同时梅列区、三元区和永安市的户籍人口城镇化和常住人口城镇化的差别较小,说明流入这三个区域城市的人口较少,原因与这三个地区户籍人口城镇化水平本身就高,且区域内经济发展水平差距较小有关.但这也表明三明地区的人口迁移相对而言较为活跃,这里的人口迁移以省内短距离人口迁移为主,同时夹杂着来自周边省份的长距离人口迁移,主要是靠近江西省的几个县市容易吸引来自江西的人口迁移到三明.

2 数据、方法与意义

2.1 数据来源

本研究的数据主要来源于三明统计年鉴2014、福建统计年鉴2002-2016、福建2015年土地利用调查表;主要应用到的数据主要包括三明市城镇化率及城镇居民人均可支配收入、GDP三次产业结构、规模工业总产值,三明市第二、第三从业人员比重,人均国内生产总值,第二、第三产业生产总值占GDP的比例等.

2.2 研究方法

2.2.1 主成分分析法

主成分分析是把原来多个变量划为少数几个综合指标的一种统计分析方法,从数学角度来看,这是一种降维处理技术.[13-14]通过运用主成分分析方法,精简原有指标体系,同时可得到各指标的权重,对主要的主成分根据权重大小进行综合得分计算.本文运用主成分分析法,选取了城镇居民可支配收入、第二产业总产值、第三产业总产值、非农业户籍人口以及城镇及工矿用地面积这6个指标,旨在综合分析三明地区各县(市、区)城镇化水平的综合情况以及各县(市、区)的经济发展情况.

2.2.2 对比分析法

对比分析法又叫比较分析法,在科学活动探究中,其作用与等效替代法相似.是通过实际数与基数的对比来提示实际数与基数的差异,借以了解经济活动的成绩和问题的一种较为常见的分析方法.在地理研究中时常用来比较同一变量不同时间的差异,或是不同变量同一时间的差异.本文多次运用到对比分析法,主要是包括同一时间(2015年)三明市不同县(市、区)的户籍人口城镇化与常住人口城镇化的差异、不同时间(2000-2013年)三明市区的城乡收入差距等.

2.2.3 库兹涅茨法则

库兹涅茨法则是基于配第-克拉克(C.G.Clark)定律的基础上发展起来的用来阐述区域产业结构演进的理论.配第-克拉克定律描述的是国民收入与劳动力流动之间的关系,它强调劳动力在产业间的转移,通常的可以用第二、三产业劳动力比重预计出该地区的发展水平.库兹涅茨(Simon Kuznets)基于配第-克拉克的研究基础,通过对各国国民收入和劳动力在产业间分布结构的变化进行统计分析,得到了新的认识,后人将之称为库兹涅茨法则.库兹涅茨认为国民差异是引起产业结构发生变化的原因,他指出对于大多数国家而言,第一产业的相对国民收入都小于1,而第二、三产业均大于1.本文通过对三明市的三次产业结构计算同样可以得出这个结论.

2.3 研究意义

长久以来,我国的城镇化建设一直处在一个较为尴尬的地位:一方面年均城镇化率达0.9%,即使作为城镇化程度数一数二的美国,在高速城市化阶段年均城镇化率也仅仅达到了0.5%,我国城镇化从发展速度上已经领先世界上绝大多数的国家,但是城镇化发展的质量却令人担忧,新型城镇化的提出旨在逐步解决传统城镇化发展过程中存在的问题.另一方面我国城镇化水平为54.77%,而美国的城镇化水平已经达到85%,世界城镇化的平均水平为55%.就现阶段我国城市化快速发展的同时仍不及世界的平均水平.由此所引发的工业发展的产业集聚条件欠缺,就业岗位不足,就业压力较大,使得越来越多中青年知识分子选择在外就业.与此同时区域间发展不平衡,地方政府过分注重城市建成区规模的扩张而忽略了城市人口规模的集聚,农业转移的人员成为城市的生产者,却无法融入城市成为市民,导致比较严重的城镇化滞后于工业化,城市建设质量不高[16-17].但由于自然条件的客观存在,加之社会制度(这里主要指长久以来的城乡二元制)、经济制度等历史原因、且城市化起步较晚,工业化水平欠缺,经济发展水平低等根本原因.

3 问题浅析

3.1 城镇化质量的地区差异明显

三明市城镇化发展质量参差不齐,且经济发展水平呈现较为明显的空间差异性.这里所指的空间差异包括为县(市、区)与县(市、区)之间的差异以及县域内的经济发展水平的差异.县域间的城镇化质量差异本文运用主成分分析法计算6项指标的综合得分进行描述;而县域内的经济发展水平差异可通过城镇居民收入与农村居民收入的差异进行更为直观的判断.

将所选指标的值导入SPSS19.0中,对数据进行标准化处理.在进行主成分分析之前需检验指标之间是否具有相关性.本次选取的6个指标分别为:城镇居民可支配收入、第二产业产值、第三产业产值、非农业户籍人口以及城镇及工矿用地面积.主要从Kaiser-Meyer-Olkin和Bartlett的球形度检验两个方面来度量.首先取样足够度的Kaiser-Meyer-Olkin度量的数值为0.732,大于0.7,说明几个指标之间存在着相关性;其次Bartlett球形度检验中sig的数值为0,满足存在变量间相关性的要求.故所选取的6个指标之间存在相关性,可用作进行主成分分析的指标.

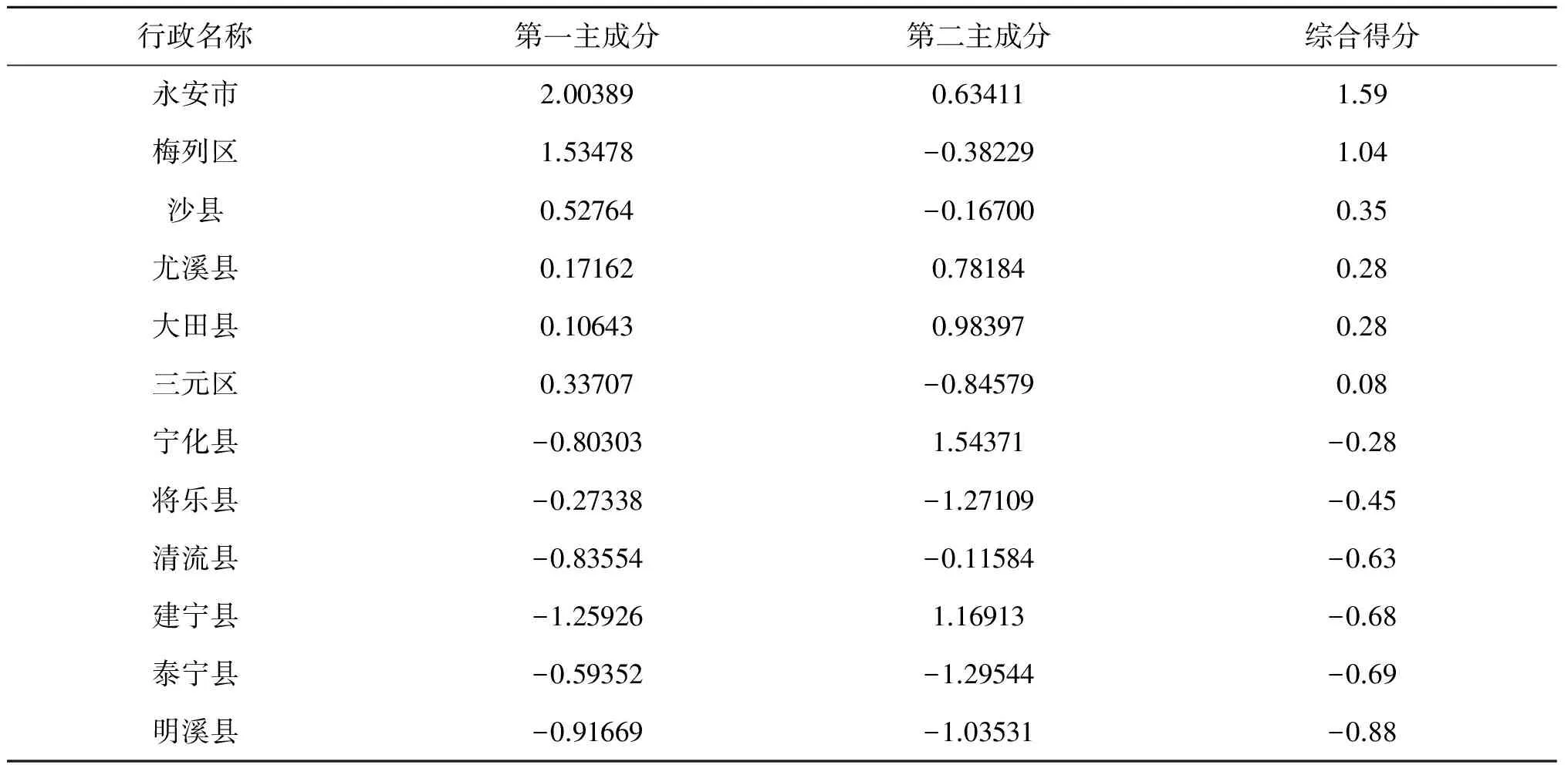

表1 主成分分析部分数值

注:数据来源于SPSS计算结果

从表1中可看出,三明地区各县(市、区)所选取6个指标中第一主成分的贡献率为0.72912,第二主成分的贡献率为0.20079,两者的初试特征值合计都大于1,且两者的累计贡献率为92.991%(一般取累计贡献率达85%~95%的特征值所对应数量相当的主成分).且由SPSS19.0的计算结果显示(表2)第一主成分得分前三名的县(市、区)为永安市、梅列区和沙县,得分最后三名的县(市、区)是建宁县、明溪县和清流县;第二主成分得分前三名的县(市、县)为大田县、建宁县和宁化县,得分最后三名的县(市、区)为泰宁县、将乐县和明溪县;综合主成分得分排名前三名的县(市、区)为永安市、梅列区和沙县,依次为1.59、1.04和0.35,这与第一主成分前三名的县(市、区)相同.而综合得分最后三名的县(市、区)为明溪县、泰宁县和建宁县,综合主成分得分为-0.88、-0.69和-0.68,这与排名前三名的三个县(市、区)分值相差较大.

表2 主成分分析结果表

注:数据来源于SPSS计算结果

所选取的6个指标均与城镇化发展水平有关系,同时也能一定程度上表现出三明市在经济发展上的空间差异性.可以由主成分综合得分看出排名前三的县(市、区)在城镇化发展过程中城镇化质量较高,经济发展水平也较高.在空间分布上综合得分后三名的县(市、区)多分布于三明市的西北部,而得分前三名的县(市、区)则分布于三明市的中部.三明市西面靠江西省且有延绵的武夷山脉穿过,中部恰好为武夷山脉和戴云山脉间狭长的相对平坦的河谷盆地,这也是造成经济发展的空间差异的一个原因.

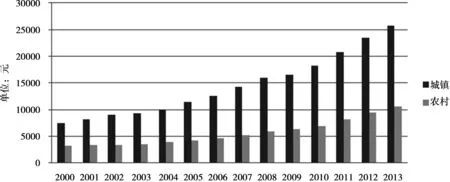

图2 2000-2013年三明市城乡居民收入Fig2 Sanming incomes of urban and rural residents at 2000-2013注:数据来源于2014年三明统计年鉴

受长期城乡二元结构的影响,城乡间在经济发展水平和居民生活水平上一直存在差异.三明市城乡居民收入同样具有较大的差异,城镇居民人均年收入由2000年的人均7487元发展至2013年的25724元,一共翻了3.44倍,农村居民人均年收入2000年时人均仅3182元,到2013年翻了3.31倍达到了10532元.可见无论是城镇还是农村,其居民人均年收入都在增长.2013年城镇居民人均年收入是农村居民人均年收入的2.44倍,且从图2可看出,农村居民人均年收入增长的速度较城镇而言更慢,这也是城镇化发展的必然趋势.但两者在收入上的差距在推动城镇化建设的同时也会带来一系列的社会矛盾和社会问题,这些问题也会反过来影响城镇化的发展.

3.2 土地利用类型受限

三明作为国家级园林城市,森林覆盖率达76.8%,常年居福建省榜首,活立木蓄积量1.15亿m3.地理上位于武夷山脉与戴云山脉之间,中部为玳瑁山脉,地处闽中和闽西北结合部,境内以中低山及丘陵为主,素有“八山一水一分田”之称.

三明是福建的重点林区,也是国务院批准建立的全国集体林区改革试验区,国家林业局确定的全国集体林区林业产权制度改革唯一试点和海峡两岸现代林业合作实验区,林业建设基础条件好,森林资源丰富,生态环境良好.基于生态环境考虑,城镇化规模与速度势必受限于此.受地形和历史因素的影响,土地利用类型单一,且存在诸多不合理性(图3),在限制城镇发展规模和质量的同时也使得其地方产业在布局时处处受限.既要保障原有的生态价值不受影响,又要考虑城镇化发展的驱动力需求,土地利用类型受限成为制约三明市城镇化发展的一大因素.

图3 三明市土地利用类型图Fig3 Land use type map of Sanming数据来源:福建省2015年度二级分类面积表

福建省作为我国首批生态文明试验区,有其独特的自然地理条件优势;而三明又作为省级重点推进的空间规划编制试点,更是背负着严峻的任务.根据三明市土地利用类型图,三明市的土地利用相对集中于林地与耕地,两者分别为138.07万hm2和19.50万hm2,占土地总面积的79%和8%,排名第三的为园地,占3%.三明拥有相对广阔的森林,多数居民以传统的林业、农业为生,从业人员的比例呈现出第一产业>第三产业>第二产业,且第一产业的从业人员比重在逐年下降,第二产业从业人员比重保持相对稳定,而第三产业从业人员比重呈现逐年上升的趋势.

城镇化的变化之一即人民生产方式的转变,通常的由第一产业向第二、三产业进行转移.同时土地利用的方式转变也是城镇化的表现之一,但三明市的城镇村及工矿用地和交通运输用地的总和仅占土地总面积的3.5%,远小于林地与耕地的面积.城市化建设所需的建设用地无法跟上城镇化建设的需求,当然这也与三明本身的自然条件有关.

3.3 第二、第三产业的产出效率较低

比较劳动生产率是衡量某一产业产出比重和就业比重之比,反映出产业的产出效率和劳动密集度的状况[18].比较劳动生产率分析来源于库茨涅茨对于相对国民收入的定义,且劳动生产率数值与产业劳动生产率呈正比例关系,其计算公式为:

Ei=Gi/Li,i=1,2,3

(1)

其中Gi表示产业产值相对比重,Li产业劳动力相对比重,Ei比较劳动生产率.

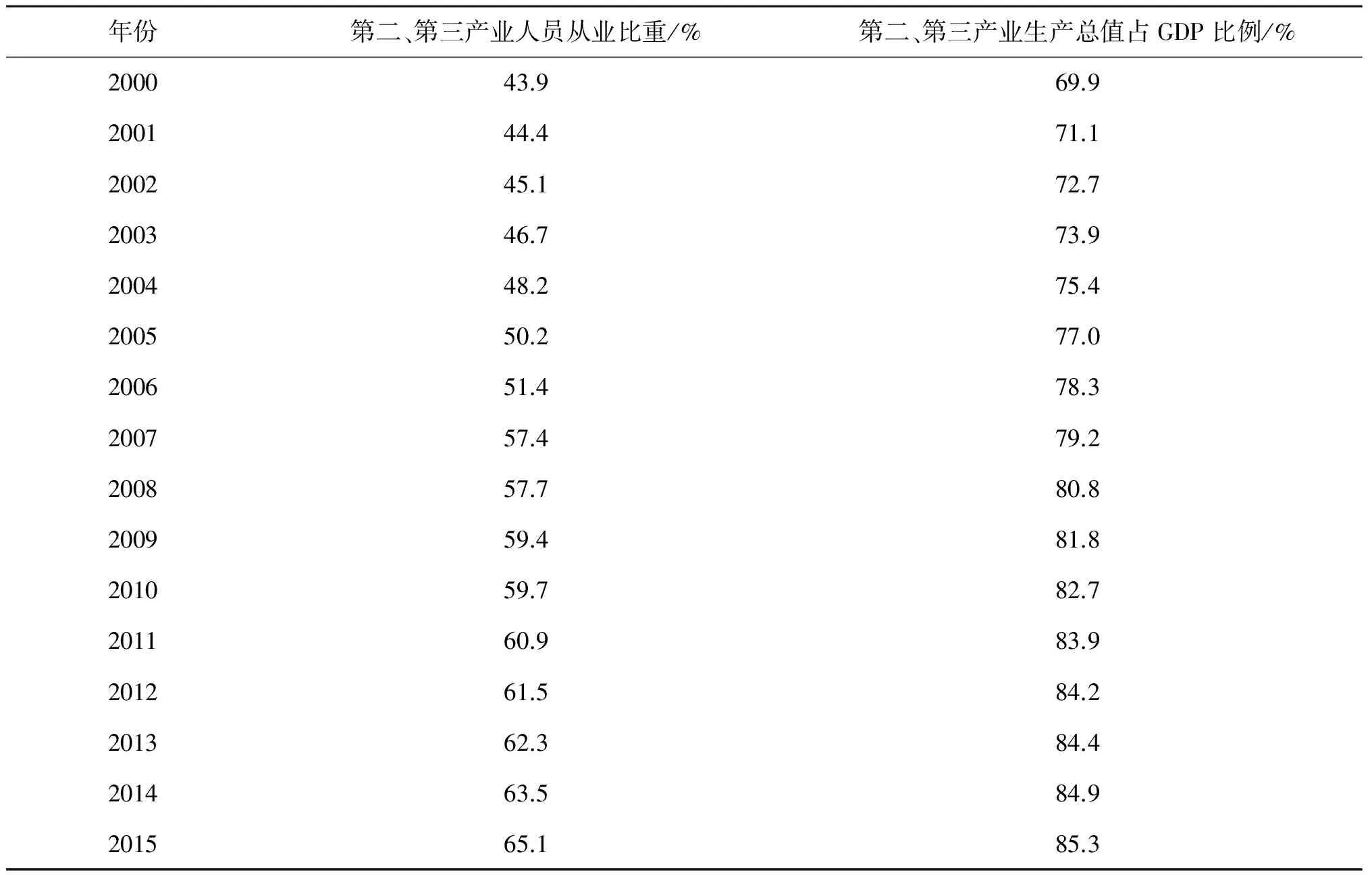

表3 三明市部分统计指标

注:数据来源2014年三明统计年鉴、2015年福建统计年鉴、2016年福建统计年鉴

由表3可以清楚地看出三明市第二、第三产业从业人员比重自2000年起在逐步增加,且于2006年出现一次跳跃性增长,仅2006年一年的第二、三产业的从业人员增长了6%,相当于2000-2005年的增长总和.2015年第二、第三产业从业人员比重达到65.1%,除2009年度从业人员比重增长率较小外,其余年份增长率均位于1%左右.从2000年到2015年的16年间第二、第三产业从业人员比例增加了21.2%,年均增加1.36%,这与三明市城市化率增长大致保持一致.然而第二第三产业的生产总值则表现出一直增加的趋势,直至2015年第二、第三产业生产总值达到了85.3%,年均增加0.96%,可见第二、第三产业产值一直处于增加的状态.相对而言第一产业产值比例则在逐年下降.

由库茨涅茨法则可知,在大多数发展中国家,第一产业的劳动生产率都小于1,而在大多数发达国家,第二、第三产业的比较劳动生产率则大于1[19-21].在城市化发展的前期加速阶段,第二、第三产业创造的国民收入比重以及从业人员比重都会相应地提高,其中前者的上升的速度会快于后者.而在城市化发展的后期加速阶段,第二产业的国民收入比重和劳动力比重会出现不同程度的衰减,而第三产业的生产总值以及从业人员则呈现不断递增的趋势.

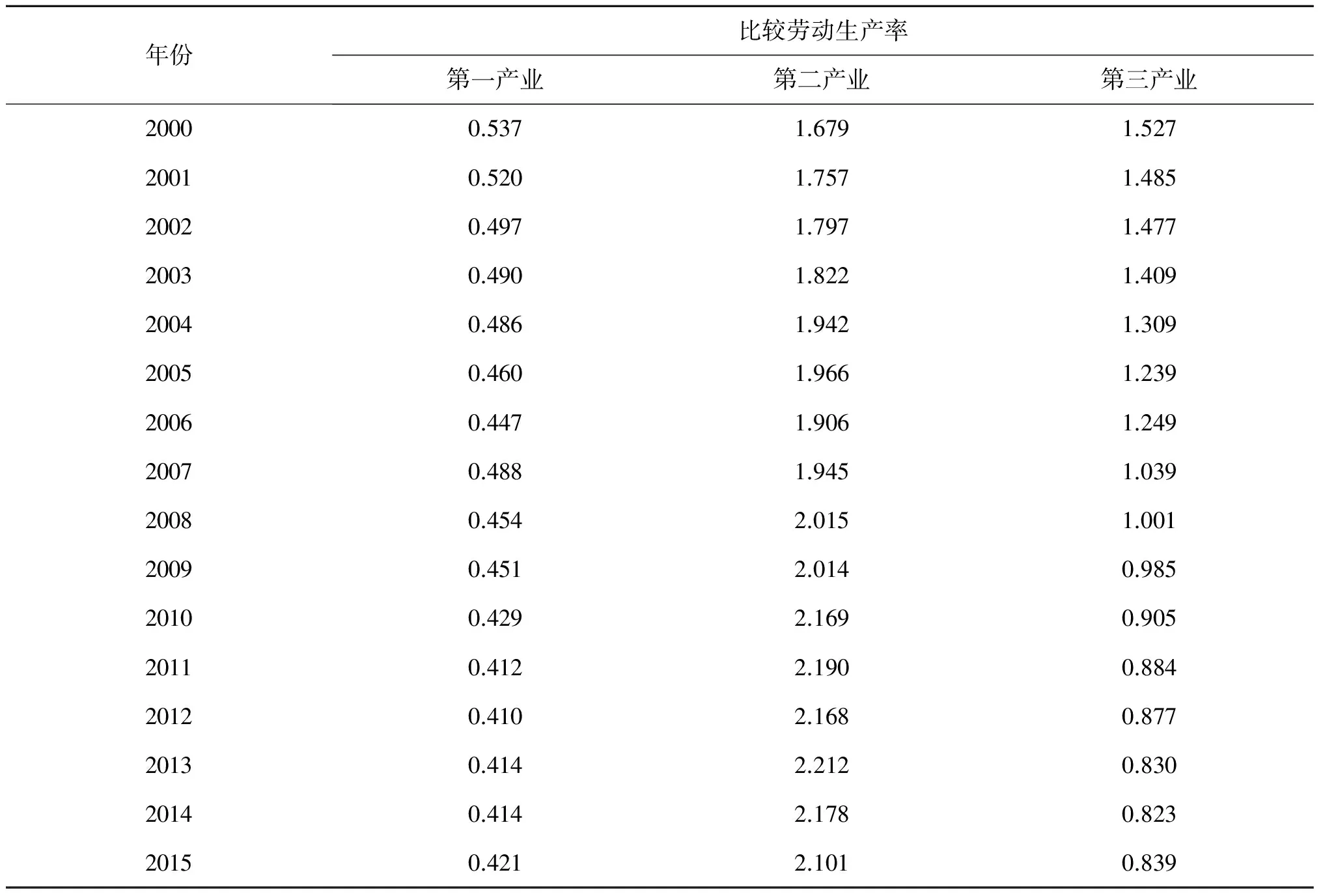

表4 三明市的三次产业比较劳动生产率

注:数据来源2014年三明统计年鉴、2015年福建统计年鉴、2016年福建统计年鉴

表4为三明市的三次产业的比较劳动生产率,由表2可知自2000年起,三明市第一产业的比较劳动生产率均小于1,且处在相对稳定的状态,第二产业均大于一,且于2008年突破了2,但是第三产业的比较劳动生产率从2009年起逐年减少,于2014年到达最低值.但是根据库茨涅茨法则,工业化和工业化发展的后期阶段所对应的城市化加速发展的后期阶段,第二、第三比较劳动生产率应该保持持续增长的状态,而三明市自2000年到2015年第二产业的比较劳动生产率持续上升,2013年达到暂时性的最高值.第三产业则呈现一路下滑的局面,这与库兹涅茨法则是相违背的,因而三明市的产业结构有待调整,城镇化的发展模式也有待进一步完善.

4 对策浅析

三明市可以用于发展城镇化的用地有限,无法满足大规模工业生产.同时作为福建省的重点林区以及国家的重点生态文明试验区,三明市城镇化的发展道路可谓困难重重,这些问题综合制约着三明市城市化发展的步伐.各级政府应该实事求是,贯彻落实《新型城镇化发展规划》中的有关内容,坚持“以人为本”的核心发展理念,推进以人为核心的城镇化,脚踏实地、因地制宜地发展城镇化.由以物为主的城镇化过渡到以人为主的城镇化,从重视速度发展的城镇化到质量发展的城镇化.

4.1 合理利用资源能源

政府以及企业应该结合三明市实际工业发展状况,以钢铁工业为主的重工业无法长期为三明人民带来利益,国家产业结构的升级和转型,传统的重工业应该被新兴工业所取代.虽然三明地区的矿产种类丰富,但是由于分布不均匀同样也导致了地区内的贫富差距.通过合理规划使工业类型从资源密集型产业向技术密集型产业过渡.高薪引进技术型人才以及更新厂房设施,使工业发展所需设备符合高效利用能源的要求.贯彻落实生态文明试验区的发展方针,牢记“绿水青山就是金山银山”的理念.

4.2 合理调整产业结构

当前三明市第一产业从业者所占比例依旧高于全国的平均值.大量第一产业从业者也制约了从农业人口向城市人口转换的速率.此时政府应该积极响应祖国号召,将区域内传统农业向现代农业转型,积极将机械农业引进日常生产生活中,解放第一产业从业者,使之多余的劳动力能够向第二、第三产业转移,完成城市化进程中产业结构转移的目标.

当前三明地区普遍的工业都面临着产业结构升级的问题,主要是第二、第三产业的生产效率有待提高,应该按照规定严格划分禁建区、限建区、适建区和已建区.在一些环境优美,资源相对匮乏的地区应该适当地减少工业发展的步伐,转而发展旅游业等对环境影响较小而收益更高的产业.搞好第一、第三产业的深层优化,将会对该地区产业结构合理性发展做出贡献.三次产业的产值比例应该以第二、第三产业产值为主,第一产业产值为辅.结合农区农作物产量丰富的实际情况,主要发展轻型工业为主的第二产业生产方式,减少环境污染,提高城镇化发展的质量,增加农民收入.农民收入的增加又有利于农民向市民的转换.

4.3 提高土地利用效率

土地对于三明市的人民而言是非常重要的资源.人口多,人均耕地面积少是当前三明市发展亟待解决的问题之一.土地资源有限,为符合《新型城镇化发展规划》的要求,区内土地资源需进行重新分配与管理.大量农业用地为满足城镇化需求会更改土地利用方式,这样就难免会激化人地矛盾,这又与《新型城镇化发展规划》的要求背道而驰.当传统农区被划入农产品生产区,将从很大的范围上限制城镇化发展的规模,以及城镇化发展的速度.在限制开发的前提下如何做到土地资源的高效利用就成了政府部门首要解决的问题.

5 结果分析

本文通过对三明2000-2015年的各项指标进行测算,对影响三明城镇化发展的几个因素进行了粗略的分析,结果表明:

(1)三明地区内的经济发展水平缺乏均衡性,受地形等因素的影响,经济发展水平较好的县(市、区)集中在三明地区的中部,而西北部的几个县(市、区)的经济发展水平相对落后,城镇化发展质量较低,人口流动较为频繁.

(2)三明市作为福建省的重点林区,土地利用一直以第一产业为主,林地与耕地所占比例大;且由于政策和历史因素影响,土地利用的方式转变速度较慢.

(3)二三产业的产出效率较低,第一产业从业人员比重仍较大,产业结构布局不合理,产业升级迫在眉睫.

依据三明的实际发展状况,提出几点较为浅显的意见:在当前资源紧迫的时代首先应该合理利用能源资源,转变传统的工业发展模式,缔造符合生态文明的新兴工业发展模式;其次政府可适当调控产业从业人员的比重,有计划地转移从业方式,适当地加以人为干预城镇化发展进程;最后在用地紧张的情况下提高已有土地的利用效率,转变土地利用方式.

[1]顾朝林,吴莉娅.中国城市化问题研究综述[1][M].中国城市科学研究会,2015:104-147.

[2]孙东琪,陈明星,陈玉福,等.2015-2030年中国新型城镇化发展及资金需求预测[J].地理学报,2016(06):1025-1044.

[3]王宇.中国城市化进程与现状分析[J].中国城市经济,2011(12):9-10.

[4]安介生.历史时期中国人口迁移落干规律的探讨[J].地理研究,2004,23(5):667-676.

[5]姚华松,许学强.西方人口迁移研究进展[J].世界地理研究,2008,17(1):154-166.

[6]高国力,季任钧.区域经济发展过程中的人口迁移研究:以广东省珠江三角洲地区为例[J],经济地理,1995,15(2):76-82.

[7]孙峰华.农村剩余劳动力转移的理论研究与实践探索[J].地理科学进展,1999,18(02):111-117.

[8]段进军,姚士谋,陈明星,等.中国城镇化研究报告[M].苏州:苏州大学出版社,2013.

[9]宁越敏,杨传开.中国推进新型城镇化的北京与发展战略思考[M].中国城市研究(第六辑).北京:商务印书馆,2013:14-26.

[10]杜辉.新型城镇化中质量递升战略[J].改革与开放,2002(2):28-29.

[11]姚士谋,张平宇,余成,等.中国新型城镇化理论与实践问题[J].地理科学,2014,34(6):641-647.

[12]张占仓,蔡建霞.河南省新型城镇化战略实施的亮点研究[J].经济地理,2013(07):53-58.

[13]徐建华.计量地理学(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2014.

[14]徐建华.现代地理学中的数学方法(第二版)[M].北京:高等教育出版社,2006.

[15]孙东琪,陈明星,陈玉福,等.2015-2030年中国新型城镇化发展及其资金需求预测[J].地理学报,2016(06):1025-1044.

[16]周干峙.走具有自己特色的城市化道路[J].城市化发展研究,2006(04):13-14.

[17]姚士谋,崔功豪,许学强,等.按科学发展观审视我国城镇建设的大局[J].经济地理,2012,(05):1-6.

[18]马林靖,周立群.快速城市化时期的城市化质量研究[J].云南财经大学学报,2011(06):119-125.

[19]张鹏.从就业结构看我国产业结构调整[J].当代经济,2005(06):51-52.

[20]郑兴无,田圆.产业结构和经济增长与城乡收入差距关系实证研究——以河南省为例[J].商业经济研究,2015(6):179-190.

[21]宫成.合肥市产业发展的库兹涅茨法则分析[J].经济师,2012(10):200-202.