院前急救志愿者手机应用软件应用过程中存在的伦理问题及其对策

2018-03-20傅华萍应旭旻张建垚

傅华萍,应旭旻,张建垚

(浙江省杭州市急救中心,浙江 杭州 310021,try1111@qq.com)

我国院前急救普遍存在着救护车辆分布不均、专业急救人员不足等问题。有人受伤或突发疾病,在发病最初5分钟内的抢救至关重要,可以减少80.00%的死亡率,但救护车几乎不可能在5分钟内赶到现场[1]。针对救护车反应时间导致的救治间隙,杭州市急救中心设计制作了一款院前急救领域的志愿者联动APP应用软件。急救事件发生时,调度员可以发送消息召唤就近的急救志愿者,他们可以比救护车更早赶去,使患者更快得到专业的帮助,最大程度保证患者的抢救成功率。但是,急救志愿者手机软件在实际使用中也存在一些伦理方面的问题。本文将对这些伦理问题进行阐述分析并探讨其解决途径。

1 院前急救应用急救志愿者手机APP的必要性

1.1 院前急救的现状

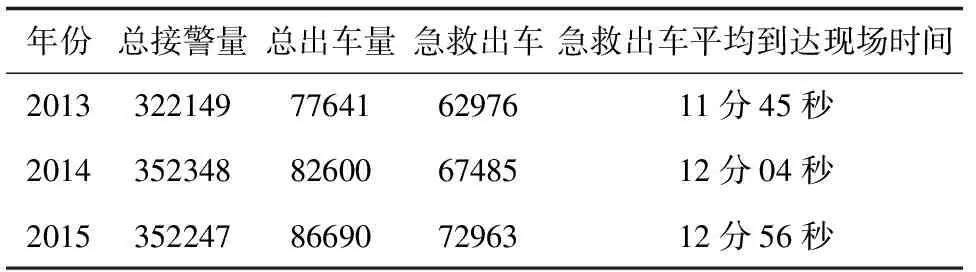

以浙江省杭州市为例,2015年末常住人口为901.8万人,除去急救自治的县市,市区人口约400多万人[2],但市区急救站点只有22个,救护车辆只有约70辆,急救资源非常紧张。根据杭州市急救中心2013年至2015年三年出车情况(见表1),分析发现,2014年急救出车数比2013年增加8.12%,2015年急救出车数比2014年增加7.16%。杭州地区的总出车量和急救出车量逐年增加,而急救出车平均到达时间却延长了,2015年比2013年增加了1分11秒。由于地区人口逐年增加,市民报警意识增强,呼入120的报警电话越来越多。而城市道路日益拥堵,急救医生短缺,急救站点数量难以增加。急救报警繁忙时会出现一些城东的急救车派到城西应急的现象,这些都延长了急救车到达现场的时间。

表1杭州市急救中心2013-2015年三年出车情况调查表

年份总接警量总出车量急救出车急救出车平均到达现场时间2013322149776416297611分45秒2014352348826006748512分04秒2015352247866907296312分56秒

解决救护车与患者之间的供需矛盾,我国的院前急救工作要特别重视发掘和培植社会救助力量[3]。将社会力量纳入政府主导的应急管理体系,是我国应急管理发展的必然趋势[4]。鼓励急救志愿者参与救护过程,既有效利用急救资源,又能最大程度保证患者的抢救成功率。从2012年起,杭州市急救中心医教培训科就定期组织公益类培训,培养公众的急救技巧,普及急救知识。并通过各类报纸、网络等平台发布招募信息,招募了一批具有爱心、热心、公益心的人士。经过一段时间的专业培训,这部分志愿者都掌握了一定的急救技能,成立了一只素质较好的急救志愿者服务队。截至2016年10月,根据杭州市急救中心医教培训科统计,获得急救培训的志愿者人数已达一万余名。 这些志愿者分布在城市各地,为了更好地发挥社会志愿者的力量,急救中心需要借助急救志愿者手机软件来调派最近的志愿者,第一时间告知志愿者周围发生的急救事件。

1.2 志愿者软件的使用流程

报警人呼入120后,调度中心立刻调派最近的救护车,同时根据报警人的需求,将任务信息派发给距离较近的一位或者多位志愿者,志愿者可以选择“接受”或者“忽略”救助信息。志愿者“接受”任务后,获得更加精确的地图定位、患者病情、救护车医疗组联系方式等信息。对于需要心肺复苏抢救的病人,根据软件提供的自动体外除颤仪(Automated External Defibrillator,AED)位置信息,可以取得AED后再前往抢救。志愿者率先到达现场后,将现场情况反馈给救护车上的急救人员,以便医护人员更加高效地投入院前急救。志愿者救助流程图见图1。

图1 志愿者救助流程图

1.3 志愿者软件的优点

该软件的优点有:①让患者更快得到专业的帮助,提高救治质量;②有利于更快找到患者以及判断病情轻重缓急,医护人员可根据现场情况提前准备;③节约急救资源。对于没有严重疾病的,一些病情较轻、不紧急的患者,急救志愿者就可以给予帮助,不需要依赖救护车;④增加社会正能量。有了这个应用软件,志愿者能够第一时间得知周边有需要救护的患者,从而学有所用,奉献爱心;⑤宣传普及急救知识,使越来越多的民众愿意接受急救培训成为一名志愿者;⑥在突发的公共卫生事件现场伤亡人数较多、急救中心现有急救能力不足时,志愿者可以在统一的组织、指导下,对伤员进行现场抢救和转运等工作[5];⑦利用手机软件统计使用者的喜好和关注方向,为急救中心能更好地为市民服务提供依据。

2 志愿者软件使用过程中存在的诸多伦理问题

2.1 急救志愿者身份认定问题

急救志愿者需要经过专业的医学培训,会对成人、儿童、婴儿实施心肺复苏术(Cardiopulmonary Resuscitation, CPR),能使用AED,能识别常见疾病,并了解意外伤害的急救处理措施。目前,社会存在着多种形式的急救培训机构,有官方的,也有民间组织的,教材有国外引进的,也有国内编写的。培训种类五花八门,培训质量参差不齐。并非所有人都适合成为急救志愿者,这需要急救中心对志愿者的资质进行审核认定。

2.2 患者信息泄露问题

医疗健康信息不同于一般信息,它与个人隐私密切相关,属于具有高度敏感性的信息[6]。志愿者APP应用过程中为了使志愿者能够赶到呼救者身边,需要把患者的地点、病情、联系电话告知附近的急救志愿者,这可能导致患者信息的泄漏。有的患者十分注重隐私,除了救护车以外他并不需要志愿者的帮助。此外,许多记者等媒体从业人士经过急救培训也成了志愿者,他们接到信息之后也许会将事件当作新闻发布在媒体上。有的志愿者还会主动将信息告知媒体以获取个人利益。不解决信息泄露问题就推广这款软件,急救中心自身也存在很大的法律风险。

2.3 救人时如何规避法律责任问题

由于一些极端案例的发生,人们碰到急救事件时,往往会犹豫,担心自己救人不成反而惹祸上身。即使志愿者们经过专门的医疗培训,他们仍然属于非医务人员。非医务人员从事急救医疗活动,所发生的医疗责任或法律纠纷,很可能由自己承担。

3 解决对策

3.1 对急救志愿者设置准入门槛

普通民众用手机下载志愿者APP软件,在软件界面上需填入自己的真实姓名、手机号码、身份证号码、医学认证证书等信息来申请成为一名急救志愿者。注册的相关信息经过急救中心审核通过后,志愿者才可以看到任务。目前杭州市急救中心认可的医学认证证书仅有执业医师证、执业护士证、美国心脏协会(American Heart Association,AHA)FristAidCPRAED证或美国心脏协会CPRAED证,杭州市急救中心初级救护员证、国际野外医学协会(Wilderness Medical Associates,WMAI)WAFA(Wilderness Advanced First Aid)证书、杭州市红十字会急救员证,且需要证书在有效期内。

3.2 采用多种技术措施保护患者信息

在技术上可以采取以下措施保护患者信息:①在调度派车阶段就询问患者家属是否需要志愿者,如果患者家属表示不需要就不将信息发送给志愿者。②第一次收到信息的志愿者只能看到附近一定距离有急救任务,无法看到明细情况,等到志愿者“接受”该任务后可以看到地址等详情。③急救中心与每个急救志愿者都签订信息保密协议,要求志愿者遵守相关法律法规,不得用患者信息谋取个人利益。

3.3 制定和完善相关法律规定

2015年1月1日起实施的《杭州市院前医疗急救管理条例》规定:“鼓励经过培训取得合格证书、具备急救专业技能的公民对急、危、重伤病员实施紧急现场救助,其善意紧急现场救护行为受法律保护,不追究有关法律责任。” 2017年10月1日起正式实施的《中华人民共和国民法总则》第一百八十四条规定: “因自愿实施救助行为造成受助人损害的,救助人不承担民事责任。”这就意味着,只要是见义勇为,一律不担责,从而消除志愿者救人怕担责方面的顾虑。

[1] 汪云霞,何世娟,张秀容,等.院前急救现状分析与对策[J].医药前沿,2011,24(1):16-17.

[2] 丛杨.2015年末杭州常住人口首超900万[N/OL]. (2016-4-26)[2017-10-13].http://www.qnsb.com/fzepaper/site1/qnsb/html/2016-04/26/content_578246.htm.

[3] 曾友杰,桂莉.我国院前急救现状及其发展趋势[J].解放军护理杂志,2003,20(11):45-47.

[4] 董建.急救志愿服务的社会动员机制建设探讨[J].医学信息,2016,29(3):278-279.

[5] 梅天磬.急救志愿者若失误负法律责任吗?[EB/OL]. (2008-12-19)[2017-08-10].http://www.emss.cn/news/news.asp?id=40218.

[6] 张颖,陈晓阳,杨同卫,等.关于移动医疗的伦理问题分析与对策建议[J].中国医学伦理学,2015,28(3):332-335.