大学生自杀意念与负性生活事件、心理复原力的关系研究

2018-03-19范佳丽何苗苗

范佳丽,何苗苗

(皖南医学院 心理学教研室,安徽 芜湖 241002)

大学生是自杀现象的高发群体,自杀率甚至达到同龄人群的2~4倍,且呈上升趋势[1],给个人、家庭和社会带来了十分惨痛的后果和创伤。自杀分为自杀意念、自杀未遂和自杀死亡3种类型[2]。自杀意念(suicide ideation)指思想或意念的内容出现死亡、自杀和严重的自我伤害行为,包括对自杀行为的计划、步骤和结果的想法[3]。

自杀意念虽不一定直接导致自杀行为的产生,但却是自杀行动最为敏感的预测因子,是影响自杀最终发生的危险因素[4]。尽早评判自杀意念,进一步评估自杀风险,及时进行干预,也许能避免悲剧的发生。

负性生活事件是大学生自杀意念形成的重要外界影响因素[5]。心理复原力是一种能使个体从困难、挫折和不幸中很快恢复和调整过来的能力[6],同样的压力事件,会使一些人备受情绪困扰,甚至进而产生各种生理疾病,而另一些人却能主动调动各种保护性因素来对抗压力,进而降低心理疾病和自杀的风险[7]。本文研究大学生的自杀意念与负性生活事件、心理复原力的关系,以期对大学生自杀的预防与干预提供一定的参考依据。

1 资料与方法

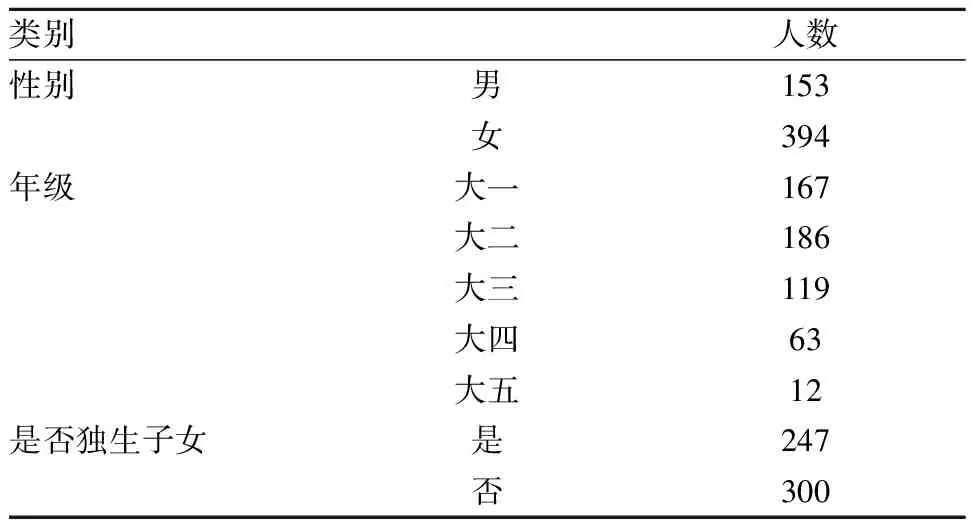

1.1 对象 选取芜湖市某医学院、某综合性大学两所高校592名大学生为调查对象,回收有效问卷547份,有效回收率为92.4%。调查对象一般人口学资料分布情况见表1。

表1 调查对象一般人口学资料分布情况

类别人数性别男153女394年级大一167大二186大三119大四63大五12是否独生子女是247否300

1.2 工具

1.2.1 青少年生活事件量表 该量表由刘贤臣等人1997年编制,共27个项目,根据经历生活事件时的心理感受将每项事件的刺激强度分为5级,得分越高说明负性生活事件对个体影响程度越高[8]。辛秀红等[9]2015年更新了常模,并探索验证了新五因子结构:受惩罚、丧失、人际压力、学习压力和适应问题。该量表被证实具有较好的效度和信度。本研究中,各维度的内部一致性为0.745~0.887,总量表的Cronbach′s Alpha的系数为0.812。

1.2.2 大学生心理复原力量表 该量表2005年由阳毅编制,共有自我效能、自我接纳、问题解决、稳定性、朋友支持、家庭支持6个维度,31个项目。采用5级记分制,有正向题和反向题,分数越高,表明复原力水平越高[10]。本研究中,各因子的内部一致性为0.689~0.749,总量表的Cronbach′s Alpha的系数为0.767。

1.2.3 自杀意念问卷 该问卷包含2个项目,询问在过去12个月中,是否想到自杀及企图自杀。是自杀研究中广泛采用的测量方式,提供的信息相对可靠和有效[11]。采用5级评分制,得分>6作为是否有自杀意念的筛选标准。

1.3 统计方法 采用SPSS 18.0进行独立样本t检验、相关分析和Logistic回归分析。

2 结果

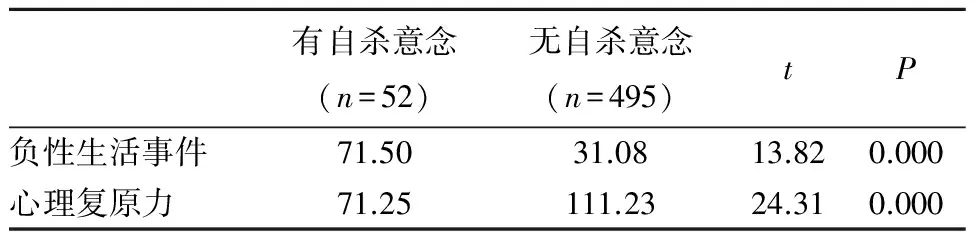

2.1 有无自杀意念大学生负性生活事件及心理复原力评分比较 547名大学生中,检出有自杀意念的学生共52人(9.5%)。有自杀意念大学生的负性生活事件得分高于无自杀意念大学生,心理复原力得分低于无自杀意念大学生,差异有统计学意义(P<0.01),结果见表2。

有自杀意念(n=52)无自杀意念(n=495)tP负性生活事件71.5031.0813.820.000心理复原力71.25111.2324.310.000

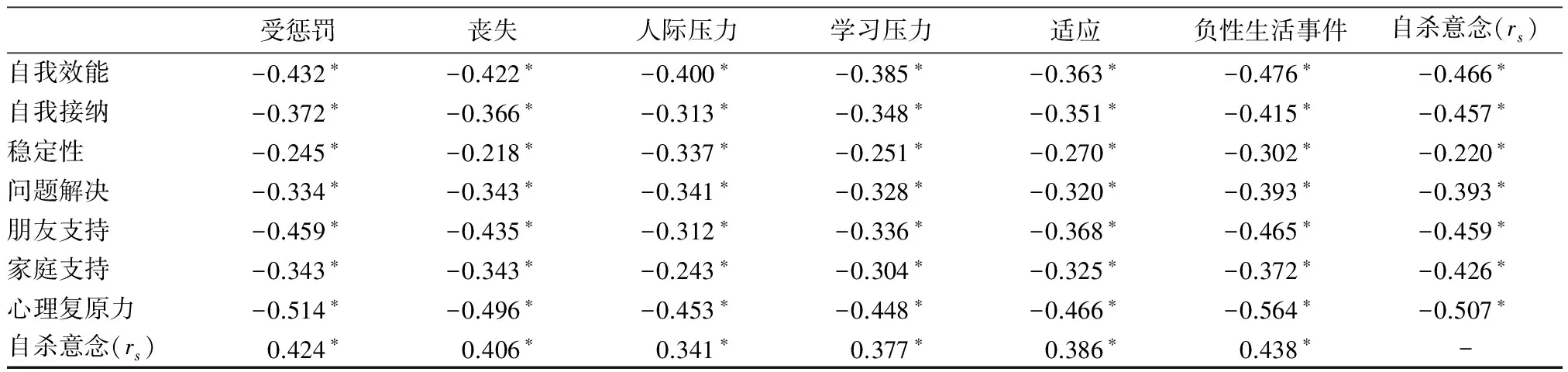

2.2 自杀意念与负性生活事件、心理复原力的相关分析 大学生心理复原力总分及各个因子得分与自杀意念、负性生活事件总分及各维度得分呈负相关(P<0.05),相关有统计学意义;负性生活事件总分及各个因子与自杀意念得分呈正相关(P<0.05),相关有统计学意义。结果见表3。

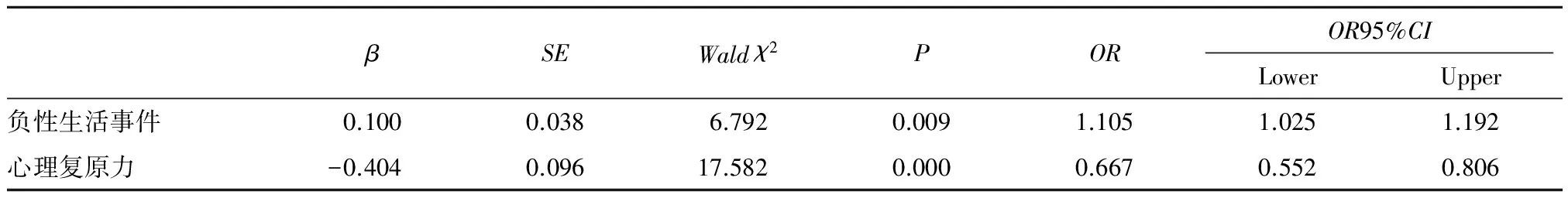

2.3 大学生自杀意念的影响因素分析 将各变量对应的数据进行中心化,采用进入法进行回归分析。以负性生活事件、心理复原力为预测变量,自杀意念为因变量,进行Logistic回归分析(见表4),结果表明回归方程显著(χ2=322.213,P<0.01),心理复原力是大学生的自杀意念的保护因子(OR=0.667,P<0.01),而负性生活事件作为自杀意念的风险因子作用显著(OR=1.105,P<0.01)。

表3 自杀意念与负性生活事件、心理复原力的相关系数

受惩罚丧失人际压力学习压力适应负性生活事件自杀意念(rs)自我效能-0.432∗-0.422∗-0.400∗-0.385∗-0.363∗-0.476∗-0.466∗自我接纳-0.372∗-0.366∗-0.313∗-0.348∗-0.351∗-0.415∗-0.457∗稳定性-0.245∗-0.218∗-0.337∗-0.251∗-0.270∗-0.302∗-0.220∗问题解决-0.334∗-0.343∗-0.341∗-0.328∗-0.320∗-0.393∗-0.393∗朋友支持-0.459∗-0.435∗-0.312∗-0.336∗-0.368∗-0.465∗-0.459∗家庭支持-0.343∗-0.343∗-0.243∗-0.304∗-0.325∗-0.372∗-0.426∗心理复原力-0.514∗-0.496∗-0.453∗-0.448∗-0.466∗-0.564∗-0.507∗自杀意念(rs)0.424∗0.406∗0.341∗0.377∗0.386∗0.438∗-

注:将自杀意念转换为二分类变量,1=有自杀意念,0=无自杀意念,计算Spearman相关,其他变量仍计算Pearson相关,*P<0.05。

表4 大学生自杀意念影响因素的Logistic回归分析

βSEWaldχ2POROR95%CILowerUpper负性生活事件0.1000.0386.7920.0091.1051.0251.192心理复原力-0.4040.09617.5820.0000.6670.5520.806

3 讨论

本研究发现大学生最近一年的自杀意念发生率为9.5%,与胡利人等[12]的研究结果相似,但低于李艳兰[13]的研究结果,原因可能是研究者评估自杀意念的工具、时间度量不同。

与已有研究结果一致[14],本研究发现,负性生活事件总分及各因子分与自杀意念得分呈显著正相关,说明经历了更多负性生活事件的大学生更容易产生自杀的想法[15],受惩罚、丧失、人际压力、学习压力、适应不良都是自杀意念形成的重要影响因素。同时,心理复原力及各因子得分与自杀意念呈显著负相关,即心理复原力水平越低,自杀意念的发生率越高。

负性生活事件、心理复原力与自杀意念关系密切,负性生活事件是自杀意念的风险因素,而心理复原力则是自杀意念的保护因素。说明心理复原力水平较高的人,在应对负性生活事件时,能够调动内在保护因子(自我效能、自我接纳等)和外在保护因子(家庭支持、朋友支持等),有效缓解应激事件带来的不良影响,恢复到良好的适应状态,从而大大降低了自杀意念的发生[16]。

这一结果提示我们,在大学生心理健康教育工作中,应注重培育积极的个人特质,掌握问题解决的技巧,提升自我效能和自我接纳水平,发挥内在保护因子促进个体复原的作用;同时努力完善社会支持网络,借助朋友、家人等的力量,构建一个充满支持和关爱的外部环境,从而减轻负性生活事件的冲击,降低大学生的自杀风险。

[1] 常保瑞,方建东.大学生完美主义、自尊、自我和谐和自杀意念的关系研究[J].中国健康心理学杂志,2008,16(6):634-367.

[2] 樊富珉,张天舒.自杀及其预防与干预研究[M].北京:清华大学出版社,2009:26-30.

[3] REYNOLD WM.Professional manual for suicidal ideation questionnaire[J].Psychological Assessment Resources,1988,12:76-80.

[4] BROWN GK,BECK AT,STEER RA,etal.Risk factors for suicide in psychiatric outpatients:A 20-year prospective study[J].Consult Clin Psychol,2000,68(3):371-377.

[5] 高宏生,曲成毅,苗茂华. 大学生自杀意念的社会心理影响因素研究[J].中华流行病学杂志,2003,24(9):765-768.

[6] ONG AD,BERGEMAN CS,BISCONTI TL,etal.Psychological Resilience,Positive Emotions,and Successful Adaptation to Stress in Later Life[J].Journal of Personality and Social Psychology,2006,94(4):730-741.

[7] 李艳兰.大学生绝望感、心理复原力与自杀意念关系的研究[J].重庆医学,2014,43(5):524-526.

[8] 刘贤臣,刘连启,杨杰,等.青少年生活事件量表的信度效度检验[J].中国临床心理学杂志,1997,11(1):34-36.

[9] 辛秀红,姚树桥.青少年生活事件量表效度与信度的再评价及常模更新[J].中国心理卫生杂志,2015,29(5):355-360.

[10] 阳毅,黄芳,姜农娟.大学生复原力量表的初步编制[J].中国临床心理学杂志,2009,17(3):336-337.

[11] 杨雪,王艳辉,李董平,等.校园氛围与青少年的自杀意念/企图:自尊的中介作用[J].心理发展与教育,2013,5:541-551.

[12] 胡利人,丁元林.医学生自杀意念发生率与相关危险行为的研究[J].疾病控制杂志,2005,9(1):18-20.

[13] 李艳兰.大学生自我和谐、心理健康与自杀意念关系[J].中国公共卫生,2010,26(2):139-140.

[14] 朱坚,杨雪龙,陈海德.应激生活事件与大学生自杀意念的关系:冲动性人格与抑郁情绪的不同作用[J].中国临床心理学杂志,2013,21(2):229-231,212.

[15] 胡月,樊富珉,戴艳军,等.大学生生活事件与自杀意念:生命价值观的中介与调节作用[J].中国临床心理学杂志,2016,24(1):149-151.

[16] 雷鸣,戴艳,肖宵,等.心理复原的机制:来自特质性复原力个体的证据[J].心理科学进展,2011,19(6):874-882.