不同结构的喷射成形雾化器雾化效果研究

2018-03-19缪佳马万太

缪佳,马万太

(南京航空航天大学 机电学院,江苏 南京 210000)

0 引言

金属喷射成形是在铸造冶金和粉末冶金公益之后发展起来的第三类金属材料制备方法,它是一种半固态近终成形的快速凝固的新技术。喷射形成过程涉及冶金、传热、化学以及流体力学等多门学科,是一个相当复杂的过程。喷射成形材料最终组织的影响因素主要包括:金属熔体的雾化效果、在飞行过程中液滴的快速凝固、高速撞击到冷收集器上的半固态凝固以及金属组织的进一步变化[1]。

金属雾化,主要原理是由高速的雾化气体吹动金属液体,并将其液流剥离。剥离的原理通过小波纹和液流表面上突起的压力变化来驱动雾化气体作用的,其动力与雾化气体动压的大小成正比。衡量金属雾化效果的一个重要指标是液滴平均尺寸和分布情况,由于金属雾化的过程相对比较复杂性,目前液流的破碎机理仍是以假设的条件为研究基础,还未探索出比较准确的理论依据。因此金属的雾化颗粒尺寸分布情况目前还没有较为精确的数值解,还依旧使用半经验公式来分析描述雾化颗粒尺寸分布[2]。最为广泛的应用是Lubanska[3]和Nukiyama[4]的公式。液滴飞行阶段的过程主要是在高速气体流场中,各处的液滴运动与冷却的过程。而这种气体流场主要是由雾化腔、雾化压力以及内部几何形式、气体与液滴相互作用而形成的。

本文使用Ansys Fluent软件,对限制性和非限制性两种典型的喷射成形雾化器结构进行仿真,研究分析两种结构雾化器的雾化效果,找出各自的优缺点。并以非限制性结构雾化器为基础,通过改变其喷射角度以及导液管内径来验证两个参数合理的取值范围。

1 雾化器的数学模型

1) 质量守恒方程(又称连续性方程)

(1)

方程式(1)适用于可压流动和不可压流动。其中Sm为源项,是指从分散的二级相中加入到连续相的质量。

二维轴对称问题的连续性方程为:

(2)

2) 动量守恒方程

在惯性(非加速性)坐标系i方向上的动量守恒方程为:

(3)

其中:p是静压,τij是应力张量,ρgi和Fi分别是i方向上的重力体积力和外部体积力(如离散相相互作用产生的升力)。

由先验知识可知,二维轴对称几何外形的轴向动量守恒方程和径向动量守恒方程分别为:

(4)

以及

(5)

其中:

(6)

式中:w为漩涡速度。

3) 能力方程

(7)

式中:keff——有效热传导系数;Jj'——组分j'的扩散流量。

由式(7)可知,方程右边前3项分别对热传导、组分扩散和粘性耗散带来的能力输送进行描述。Sh包括了化学反应热以及其他用户定义的体积热源项[5]。

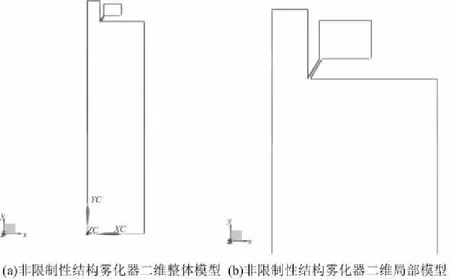

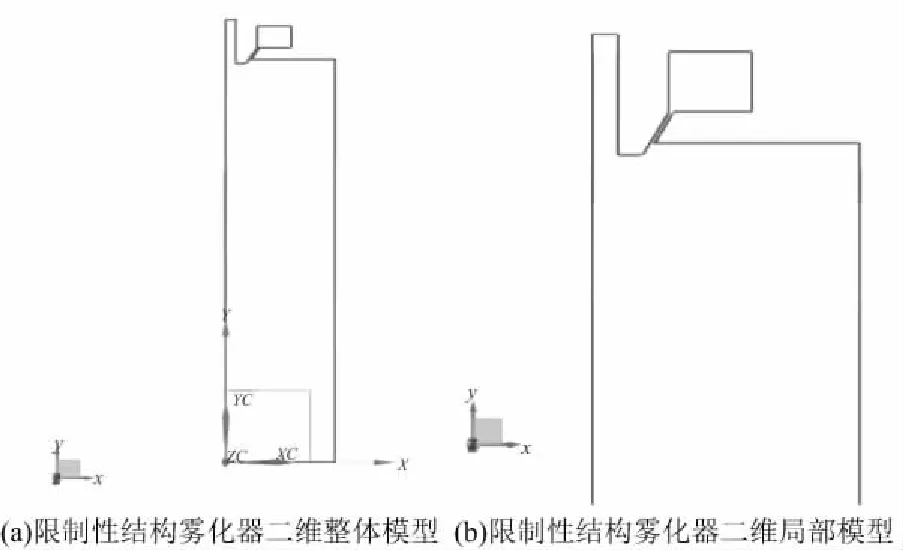

2 雾化器的几何模型

由于雾化器为圆柱轴对称结构,以不影响模拟效果为前提,以加快收敛速度和简化模拟过程为目标,雾化器的几何模型采用2D精度进行模拟,且由于其2D模型为轴对称,因此采取一半模型进行建模仿真。为了能够准确对比分析2种结构雾化器的雾化效果,此次将2种结构雾化器的基本尺寸同一设置。雾化器环缝出口的宽度设置为0.4 mm,雾化器通道直径设置为9 mm,气流喷射角度设置为α=30°。在限制式的雾化器结构模型中,将导流管外径设置为9mm,内径设置为4 mm,导流管伸出长度ΔL设置为1mm。

2种结构的雾化器几何模型建立后,如图1、图2所示。

图1 非限制性结构雾化器几何模型

图2 限制性结构雾化器几何模型

3 雾化效果仿真分析

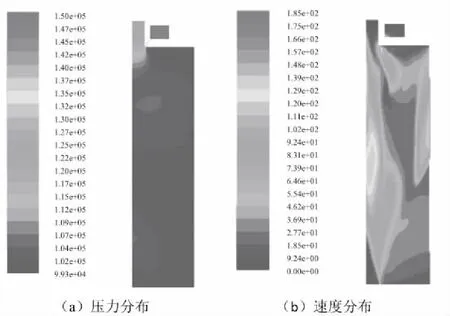

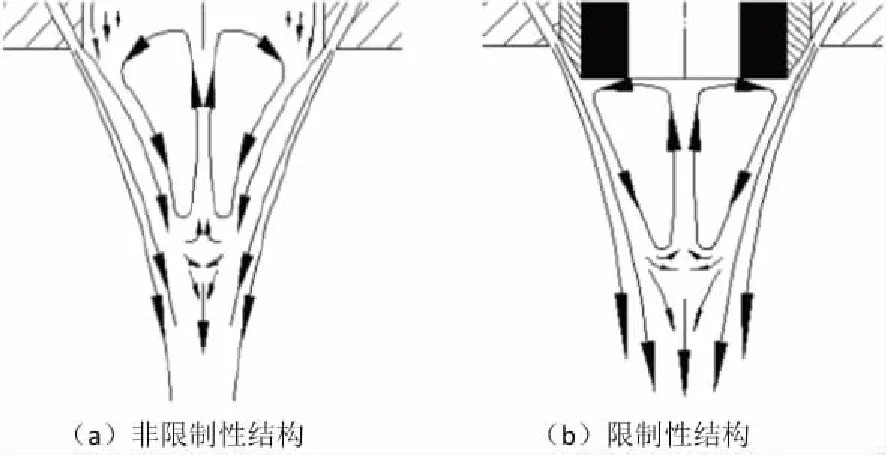

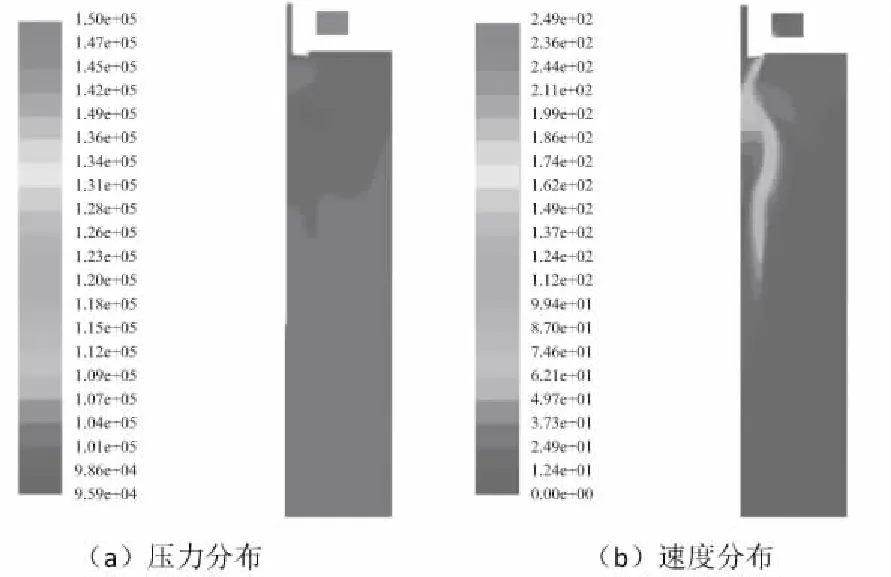

图3为非限制式结构雾化器的气体压力和速度分布状况,高压气体从环缝处高速喷射,气体在喷射口的轴线处碰撞到金属液流,从而形成折射,改变方向向下运动,脱离了环缝限制,气流急剧膨胀,在非限制空间内形成了自由的射流。在射流的边缘,射流气体分子与环境气体分子之间相互碰撞,从而带动环境气体一起运动。由于力的相互作用,环境气体也对射流气体产生拖拽效应,其对射流气体的加速过程有抑制作用,所以射流气体周围就会存在一个边界层,其特点为内高速、外低速。边界层的这些特点使得气流中心处的速度最高,并沿着径向趋势,其速度会逐步衰减。所以可以看出两股射流的交汇处存在气流速度为0的点。在该点上方的气流相互碰撞,并且沿着径向,速度会逐步衰减。并在轴线附近发生折射,从而改变初始运动方向(变为由下向上运动)。加上喷嘴的边界层是由上而下运动的,因此产生了循环,形成了回流区,如图4(a)所示[6-9]。

图3 非限制式结构雾化器的气体压力和速度分布状况

图4 两种结构雾化器的回流区形貌示意图

限制式结构雾化器的气体压力和速度分布如图5所示。可以看出,其气体压力和速度分步与非限制式结构雾化器的极为相似,并且其两股射流的交汇处也存在气流速度为0的点。此点的上方为回流区,下方为主流汇合区,主要的区别是两者回流区的形貌和强度不同。

图5 限制性结构雾化器的气体压力和速度分布状况

限制式结构雾化器的雾化气体从雾化器喷出后,因为导流管伸出了一段距离,气流向内扩张被限制,因此射流在初始阶段形成了半封闭的空间。在这半封闭空间中,高速气体的气流存在贴壁效应的问题,所以这些高速气体在射流处就偏离了初始喷射角度,向外发生了侧偏移,从而导致两股射流的交汇点与非限制式结构的雾化器相比下移了一段,如图4(b)所示。

同时也可以看出,由于限制性结构雾化器的雾化气体自由射流存在向内侧扩张的倾向,导致回流区被挤压。而非限制结构的雾化器避免了这个缺陷,其雾化气体流场具有比较典型的自然补流特征,自上而下的自然气流沿着雾化器通道内壁的两侧进行补充。并且在补给的过程中,由于环境的作用,使得回流外边界动量传递给了环境,从而使得外边界回流速度较慢,从而在全局上使得循环变弱,回流各处的速度都有所降低。

通过限制式结构雾化器的雾化气体回流区形貌示意图可以看出,此结构的雾化器没有补流条件,因此会在回流区产生负压。而且在整个回流的过程中,动量没有减小,这种结构回流区的循环全部是利用雾化气流的边界层运动来维持的,因此此结构雾化器的回流强度比非限制式结构的高。

从两种结构雾化器的雾化效果看,各有优缺点。非限制性结构的雾化器结构相对比较简单,且由于不存在负压区,不易发生堵塞,但雾化的效率不高;限制式雾化器结构相对复杂,雾化效率较高,但雾化的过程不够稳定。

4 非限制性结构雾化器参数的优化

通过上述仿真分析可以得知,在同等条件下,非限制性结构雾化器的雾化效果比限制性结构雾化的雾化效果相对比较理想,因此本节以非限制性结构雾化器为基础进一步探讨雾化器的参数设定对雾化效果的影响。

根据目前生产实际中使用的雾化器结构参数可知,目前非限制性结构雾化器的导液管内径一般设置为4~5mm,雾化气体压力1~1.5MPa,气流喷射角度α为7~10°。因此本节选取此范围内的参数和此范围外的参数分别做仿真对比分析,以验证此范围参数选择的合理性。

4.1 导液管内径对雾化效果影响

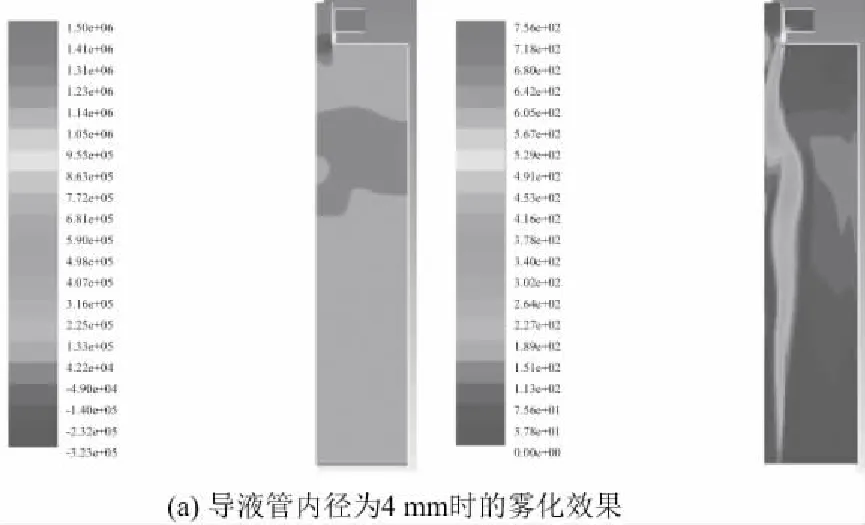

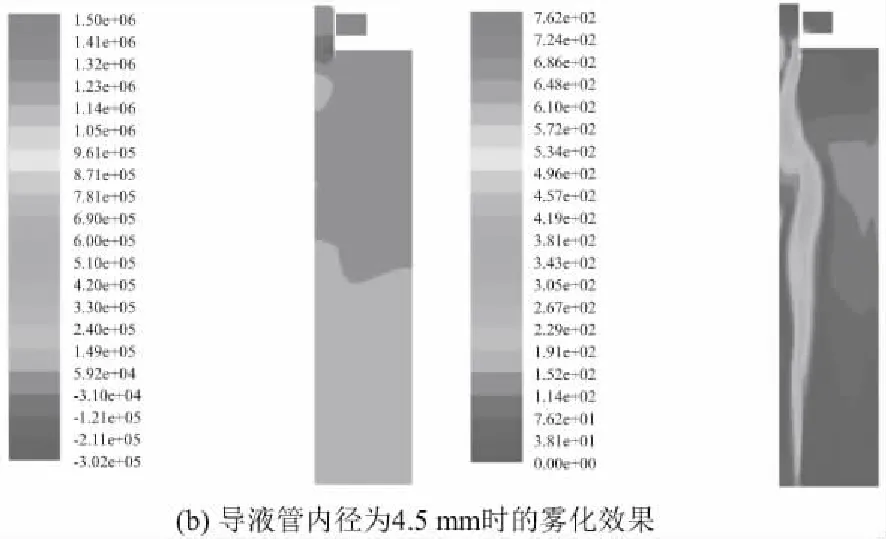

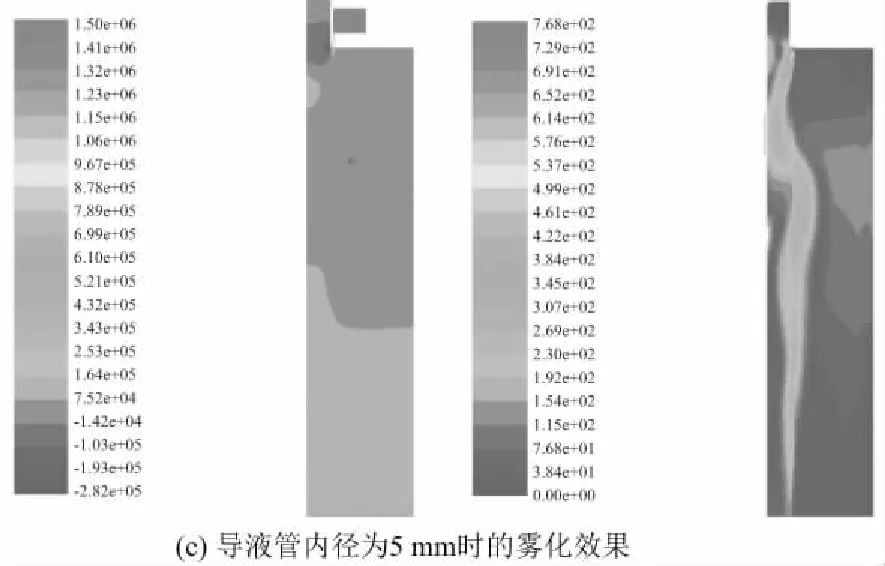

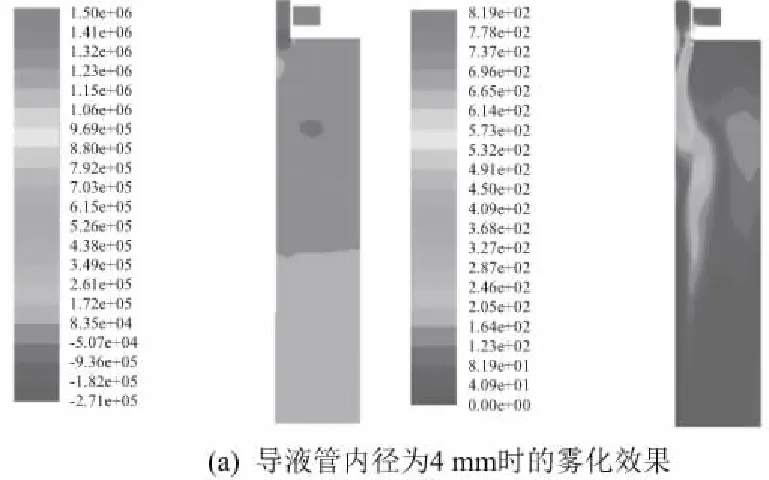

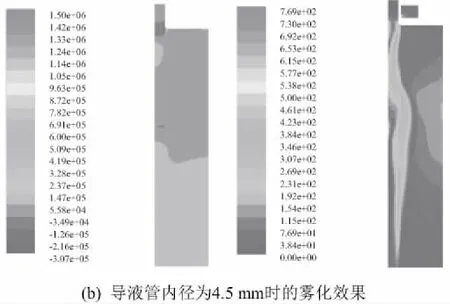

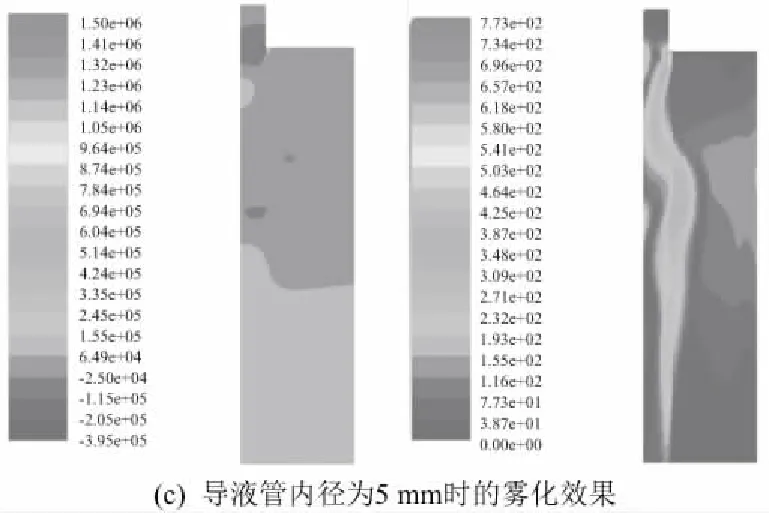

假设气流喷射角度α=7°,雾化气体压力为1.4MPa,图6为仿真分析导液管内径为4mm、4.5mm、5mm时的雾化效果。

图6 不同导液管内径下的雾化效果

由图6可知,导液管内径为4.5mm、5mm的情况下,仿真结果比较类似,金属的雾化效率较高,处于比较理想的状态,4.5mm条件下的最为理想。在4mm的导液管下,雾化效果不够理想,雾化比较分散。

4.2 气流喷射角度对雾化效果的影响

在理想的气流喷射角度外选取一比较值(α=5°)来分析比较不同的气体喷射角度设置对雾化效果的影响。导液管的内径依旧选择4mm、4.5mm、5mm 3种情形。图7为仿真分析的雾化效果。

图7 α=5°下的雾化效果

通过对比图6、图7可知,在同样的导液管内径条件下,喷射角度由7°变为5°后,雾化效果变差,雾化液滴分析越来也不均匀。验证了生产过程中喷射角度取值为7°的经验做法的合理性。

5 结语

1) 对2个典型结构雾化器的雾化效果进行了仿真分析,采取了基本相同的参数设置,通过分析可以得出,非限制性结构的雾化器结构相对比较简单,且由于不存在负压区,不易发生堵塞,但雾化的效率不高;限制式雾化器结构相对复杂,雾化效率较高,但雾化的过程不够稳定。

2) 以非限制性结构雾化器为基础,仿真在不同的导液管内径和喷射角度条件下的雾化情况,参数的设置以实际应用中的取值为主,在此范围外取一点进行比较分析,通过对比可以看出数值模拟结果与实际应用中采用的参数基本一致。

[1] 李荣德, 刘敬福. 喷射成形技术国内外发展与应用概况[J]. 铸造, 2009, 58(8): 797-803.

[2] 刘宏伟,张龙,王建江,等. 喷射成形工艺与理论研究进展[J]. 兵器材料科学与工程,2007,30(3):63-67.

[3] Lubanska. H. Correlation of spray ring data for gas atomization of liquid metals[J]. Journal of Metals,1970 , 22 :45-49.

[4] Klar E, Fesko J W. Gas and water atomization,The ASM handbook committee eds[D]. Metals Handbook 19th edn, Powder Metallurgy. ASM Metals Park, 1984 :30.

[5] 刘伟军. 低压空气雾化喷嘴的雾化特性的研究及最优化结构分析[D]. 上海:华东工业大学, 1995.

[6] 曲迎东. 限制式与非限制式结构雾化气体动力学分析[J]. 沈阳工业大学学报, 2012, 34(5): 482-485.

[7] 刘秋林, 陈振华. 多层喷射沉积技术中的轨迹分析[J]. 中南工业大学学报, 1998, 29(1): 55-57.

[8] 徐玉冰. 锭坯双喷嘴扫描喷射成形均匀沉积技术研究[D]. 南京: 南京航空航天大学, 2010.

[9] 张晓莉,孙德恩. 气体雾化喷嘴及影响因素[J]. 焊接,1998,11(8):11-13.

[10] 熊柏青,林耀军,张永安,等. 双层非限制式气流雾化喷嘴:中国,98201214.4 [P]. 1999-04-21.