马来西亚政治在选举权威主义体制崩溃后的可能性:以2018年第14届议会选举为中心

2018-03-18黄仁元

[韩]黄仁元

关键字:政权交替;改革政局;国民阵线;希望联盟;选举权威主义体制

一、问题的提出

2018年5月9日,仅仅成立两年的在野阵营——希望联盟(Pakatan Harapan)闪电般地取代了连续执政61年的马来西亚执政联盟——国民阵线(Barisan Nasional)。这是马来西亚在1957年独立后首次出现政权交替的情况。国民阵线在2018年议会选举中的失败,意味着除中国和朝鲜外,在现代政治体制下持续时间最长的执政势力没落了,引起了世界的关注。在此次议会选举中,由于在野阵营的分裂,1998年改革政局以来朝野之间的两两对决不复存在,各个选区出现了单一执政党候选人和多个在野党候选人之间竞选的局面,所以选举结果更加令人震惊。

该结果究竟是怎样产生的呢?在近 20年里,尽管在野势力互相帮助,想要实现政权交替也是遥不可及的事。但在在野势力分裂的情况下马来西亚实现了政权交替,原因是什么呢?2018年的议会选举结果将怎样影响马来西亚的政治和民主化呢?

在寻找答案的过程中,有必要关注这样一种倾向,即马来西亚政界惯于把 1998年改革政局后的议会选举比作“海啸(tsunami)”。在应对1997年经济危机的过程中,时任马来西亚总理的马哈蒂尔·穆罕默德(Mahathir mohamad)对副总理安瓦尔·易卜拉欣(Anwar Ibrahim)做出了“残酷”和“不光彩”的政治行为。这使得马来西亚选民支持在野党,造成了“马来海啸(Malay tsunami)”现象。2008年和2013年的议会选举也分别被比作“政治海啸”和“华人海啸”。

笔者之所以关注“海啸现象”,是因为持续61年之久的霸权执政联盟体制突然崩溃并非“一日之寒”。这是选民想要通过选举实现政治变化的愿望在过去 20年间积累的结果。“海啸现象”的延续清晰地反映出在 1998年改革政局后,马来西亚选民支持在野党倾向的延续。1998年的政局改革引发了民众对于霸权政治形态的反对,经过1999年的“马来海啸”、2008年的“政治海啸”和 2013年的“华人海啸”,2018年的“马来西亚人海啸(Malaysian tsunami)”最终导致了持续61年的霸权执政联盟体制的崩溃。

本研究通过分析 2018年议会选举的结果,考察了马来西亚在独立后首次实现政权交替的原因,以及选举权威主义体制最终走向崩溃的原因。

二、在选举权威主义体制下选举政治的活跃

在 20世纪 90年代以后讨论发展中国家的民主化时,最普遍的用语是选举权威主义(electoral authoritarianism)。从灵活运用周期性的选举机制使执政势力的压迫统治正当化来看,选举权威主义体制不同于单纯的权威主义体制。这种体制混合了西欧民主主义和封闭性的权威主义两种要素,所以常被称为混合体制(hybrid regime)。马来西亚政治体制是这种混合体制的典型,学界称之为议事民主主义(pseudo-democracy)、不自由的民主主义(illiberal democracy)、反应-压迫体制(responsive-repressive regime)和准民主主义(quasi-democracy)等。

相比于“自由、公正”的选举过程和程序,带有选举权威主义特征的国家更加关注选举制度本身,使“参与和竞争”在形式上得到保障。在选举权威主义体制下,霸权执政精英利用选举政治为其权威主义统治提供正当性。步入 21世纪,选举权威主义体制退步为更加封闭的政治体制的现象呈现出了增加趋势。这些国家常常由于“民主腐败(democratic decay)”,选举权威主义体制变为“竞争权威主义(competitive authoritarianism)”或“有弹性的选举权威主义(resilient electoral authoritarianism)”。

马来西亚也不例外。在独立初期,马来西亚较多地呈现出了协商主义的政治形态,被认为是协商民主主义国家。但在 1969年议会选举中,以在野党民主行动党(Democratic Action Party)的参选为契机,执政党扩大为国民阵线联盟,马来西亚形成了以马来民族统一机构(United Malays National Organization,以下简称“巫统”)为中心的霸权执政联盟体制。从国民阵线形成到20世纪90年代末,周期性的选举为国民阵线的权威主义统治戴上了“合法的帽子(a cloak of legitimacy)”,甚至被认为是必经程序。马来西亚独立之后,以4至5年为周期举行的议会选举从未中断。表面上这体现了政治体制的民主性,实际上选举伴随着金钱、官权和各种糟糕的制度,反而成为了妨碍政治发展的主要原因。

步入21世纪,选举和马来西亚政治发展之间的负相关性逐渐发生了变化。在应对1997年经济危机的过程中,马哈蒂尔和安瓦尔的分裂引发了政治改革。于是,部分安瓦尔的支持者在脱离国民阵线后创建了标榜多民族政党的公正党(KeADILan①KeADILan在1998年建党,2003年8月和马来西亚民众党(Parti Rakyat Malaysia)合并为人民公正党(Parti Keadilan Rakyat)。,Parti Keadilan National)。在1999年议会选举中,公正党和民主行动党、马来西亚伊斯兰党(Parti Islam Se Malaysia)等结成联盟,造成了朝野之间两两对决的局面。这是马来西亚选举政治的转折点。经过 2004年和 2008年两次选举,1999年的选举联盟发展成了人民联盟(Pakatan Rakyat)。在2013年选举中,人民联盟的议席得票率达到50.9%,超越了国民阵线的47.4%。由于选举的不公正,人民联盟的议席占有率仅为40%,未能实现政权交替。但是,这使选民意识到选举不是单纯的以维护体制为目的的程式化手段,而是一种促使体制变化的现实机制。

步入 21世纪,选举政治的活跃引发了长期霸权支配体制的变化。虽然马来西亚的选举制度带有不民主、不公正等结构上的深度局限,但是单一在野联盟的形成和由此带来的选举政治的活跃提高了选民的政治意识。学界、市民社会和在野势力要求改变不公正的选举制度和压迫机制的诉求日益强烈,在选举权威主义体制下选举和政治发展之间的正相关性开始受到关注。特别是在2008年议会选举中,国民阵线的联邦议席数减少了三分之二;在 2013年议会选举中人民联盟的得票率超越了国民阵线。由此看来,通过选举实现政权交替已经不再遥远。因此,2018年议会选举具有不同寻常的意义,即通过“选举”实现了“选举权威主义体制的崩溃”。

三、2018年议会选举

(一)选举背景

在 2018年议会选举前,大多数的马来西亚专家甚至在野势力自身也对实现政权交替持怀疑态度。原因主要有以下两点。

一是在2013年选举后,在野势力分化加剧。特别是2015年上半年,在民主行动党的强烈反对下,马来西亚伊斯兰党在吉兰丹州(Kelantan)正式推行伊斯兰刑法,使矛盾进一步激化;在2015年6月召开的马来西亚伊斯兰党全党大会上,注重在野势力团结互助的改革阵营遭到完败,强行推进伊斯兰刑法的保守阵营获得胜利,在野联盟最终走向破裂。之后,改革阵营退出马来西亚伊斯兰党创建了国家诚信党(Parti Amanah Negara)。2015年6月16日,民主行动党正式宣布与马来西亚伊斯兰党决裂。由此,1991年议会选举以来的单一在野联盟不复存在。2016年9月22日,脱离马来西亚伊斯兰党的国家诚信党和民主行动党、人民公正党组建了新的在野联盟——希望联盟。但是,2018年议会选举已经不是朝野之间的两两对决,而是国民阵线、希望联盟和马来西亚伊斯兰党的三方竞选。这使政权交替的希望更加渺茫。

二是在议会选举两个月前,马来西亚对划定的选区进行了调整。马来西亚每8年调整一次选区,2018年3月调整选区的核心目的是形成对执政党候选人的有利条件,确保执政党候选人在多民族混合选区中当选。考虑到因在野阵营分裂而形成的三方竞选,当权者对在此前选举中竞争激烈的特定选区进行了集中改划。鉴于金钱、舆论和行政机制的干预,以及在野阵营的分裂和选区的调整,2018年议会选举的前景更加灰暗。

执政精英内部的矛盾和破裂是引起体制变化的核心原因之一。1987年和1998年,在国民阵线中占据霸权地位的巫统产生了分裂,这增加了马来西亚变为竞争性政治体制的可能性。但是,实现政权交替仍是不可想象的。

在2018年议会选举前,马来西亚又经历了一次执政精英的分裂。2015年7月,《华尔街日报》报道称纳吉布总理涉嫌收受马来西亚国家投资资金(1MDB)7亿美元的资金,对此事的调查激化了巫统的矛盾。穆希丁·雅辛(Muhyddin Yasin)副总理要求公开说明1MDB丑闻,纳吉布解除了他的职务,并将其和马哈蒂尔之子穆克利兹(Mukhriz)一起逐出了巫统。此外,纳吉布还持续镇压批判自己的人士。最终,前总理马哈蒂尔领导了纳吉布倒台运动,2016年8月又创建了新的在野党——土著团结党(Parti Pribumi Bersatu)。2016年9月,土著团结党又联合民主行动党、人民公正党和国家诚信党组成了新的在野联盟——希望联盟。虽然缺少了马来西亚伊斯兰党的加入,但是希望联盟仍以全新面貌登上了政治舞台。

在在野势力分裂的情况下,在纳吉布总理因1MDB丑闻陷入危机的情况下,2018年议会选举拉开了帷幕。

(二)选举结果

作为在宪法上牵制执政党独断专行的最基本的手段,一个政党最高占有三分之二联邦议席的制度在马来西亚政治中具有特别的意义。在2008年以前的选举中,只有1969年执政党未能获得联邦议席的三分之二。因此在1973年,巫统、马来西亚华人公会(Malaysina Chinese Association)和马来西亚印度国大党(Malaysina Indian Congress)等13个政党组建了执政联盟国民阵线。在之后的8次选举中,执政党均维持着三分之二的议席,所以马来西亚被称为典型的选举权威主义体制。但是,在2008年和2013年的选举中,国民阵线未能获得三分之二的议席。民众非常期待通过选举实现政治形态质的变化。特别是在2013年议会选举中,在野联盟的得票率超过了国民阵线,这更增加了民众的期待。

因此,2018年选举实现了朝野之间的政权交替,这或许是意料之中的结果。在 2018年5月9日举行的第14届议会选举中,虽然由于在野党的分裂造成了三方竞选的局面,但是成立两年的在野阵营——希望联盟获得了222个联邦议席中的113席,赢得了胜利。如果包括与希望联盟结成选举联盟的Warisan的8席,以及在希望联盟帮助下当选的1名无党派人士,希望联盟共获得了122个联邦议席,足以建立联邦政府。国民阵线获得了79席,马来西亚伊斯兰党获得了18席。国民阵线在2013年议会选举中获得了133席,这次减少了54席,议席占有率从60%下降为35.6%。这是国民阵线在历届议会选举中结果最差的一次。

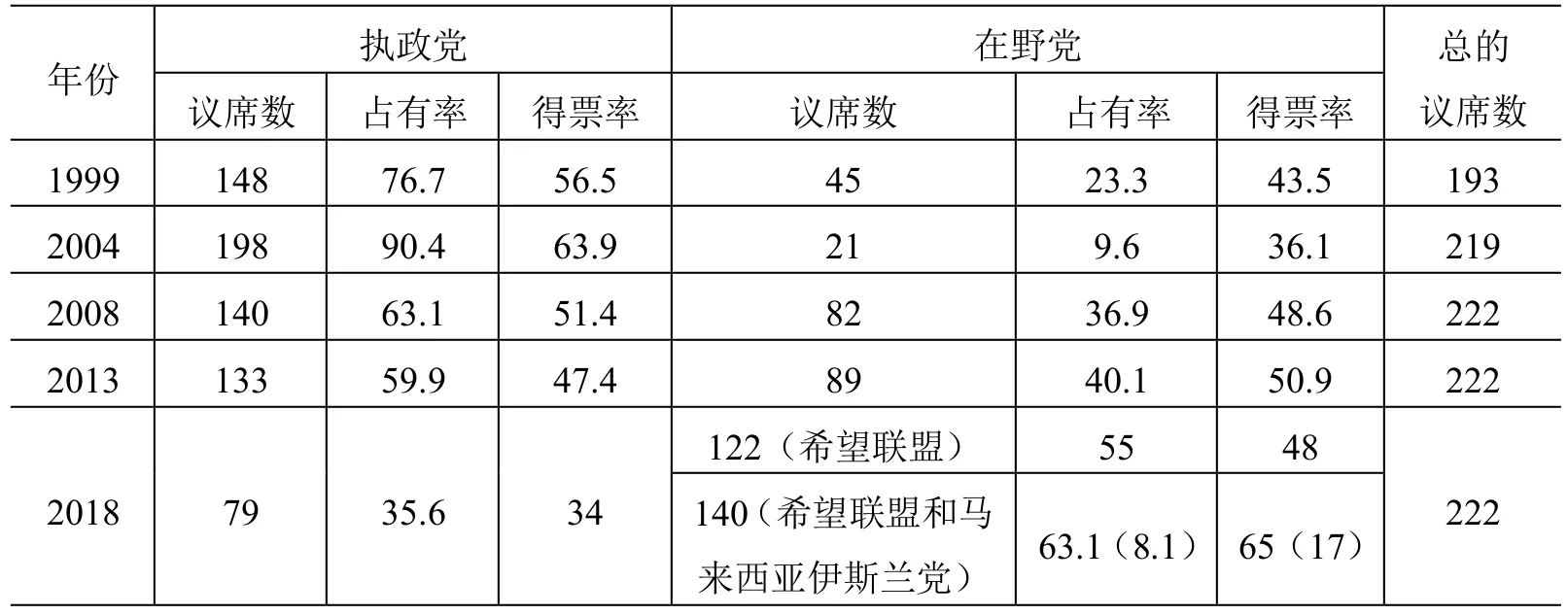

表1 改革政局后朝野议席占有率和得票率(联邦议会,1999-2018)

通过表1可知,在2004年议会选举后,选民对于国民阵线的支持率持续下降。在2018年选举中,国民阵线的得票率为34%,远不及2013年的47.4%。相反,希望联盟的得票率接近半数,为48%;马来西亚伊斯兰党的得票率为17%。在野党的整体得票率为65%,超过了2013年人民联盟的50.9%。改革政局之后,在野党议席占有率和得票率之间的差距持续缩小。这反映了 1999年议会选举以来朝野之间形成了两两对决的局面,选举政治由此活跃了起来。在这次选举中,希望联盟以48%的得票率占据了55%的议席,成功执政。

四、2018年议会选举结果的原因分析

(一)纳吉布的腐败领导和在野党的有效攻势

对于国民阵线在 2018年议会选举中的失败,朝野共同指出其最直接原因是纳吉布总理的1MDB腐败问题。从2015年上半年起,由于民主行动党和马来西亚伊斯兰党矛盾的深化,在野阵营发生了分裂。在第 14届选举提前举行的情况下,外界普遍认为国民阵线将轻而易举地取得胜利。但是恰在这一时期,传出了1MDB的7亿美元资金流入纳吉布个人账户的消息。这使在野党抓住了巫统和国民阵线的把柄。之后,美国法务部称纳吉布非法留用了最高达35亿美元的1MDB资金。在这种情况下,在野阵营甚至巫统内部正式展开了纳吉布倒台运动。特别是马哈蒂尔联合民主行动党、人民公正党等在野阵营的领导层,主导了“拯救马来西亚运动(Save Malaysia Campaign)”。由此,2016年中期以后民众对于纳吉布政府的信任度迅速下降。

2013年2月和2016年8月,笔者以马来西亚新山州居銮(Kluang)选区的选民为对象实施了调查。调查结果鲜明地反映了选民对于纳吉布和国民阵线态度的变化。在 2013年2月的调查中,马来西亚选民对于国民阵线的支持率为72%,对于纳吉布国政运营的满意率为78%。但在2016年8月的调查中,由于1MDB丑闻,选民对于国民阵线的支持率锐减为56%,对于纳吉布的满意率锐减为42%。新山州选民的支持是巫统执政的有力支柱,选民态度的变化直接代表着国民阵线政权的危机。鉴于马来族选民在马来西亚政治中所占的比重,在选举前重新获得马来族选民的支持是必要的。因此,纳吉布和脱离人民联盟的马来西亚伊斯兰党露骨地展开了“马来团结讨论(Malay unity talk)”。但是,这种行为反而加剧了非马来族政党对于国民阵线的强烈反感,强化了华裔和印度裔选民支持在野联盟的倾向,缩小了纳吉布政府和国民阵线的阵营。

希望联盟把1MDB腐败丑闻和经济民生联系起来,让民众失去对纳吉布政府的信任,这种选举战略相当有效。为了确保税收,纳吉布政府确立了 6%的商品及服务税。希望联盟对此持续展开攻势,指责纳吉布向国民征收苛捐杂税,以期弥补因1MDB造成的财政损失并满足其妻子的个人挥霍。希望联盟指出,纳吉布是“盗窃政权(kleptocracy)”的领导人,巫统和国民阵线是“无能”和“腐败”的集团。此外,希望联盟公开约定将在执政以后的100天内废除商品及服务税,确立使百姓负担最小化的新税制。这让选民感同身受。选举之后,笔者以 69%的巫统成员、8%的巫统支持者和 23%的公务员为对象就国民阵线的失败原因进行了调查。40%的人认为是由于纳吉布的存在,22%认为是商品及服务税,14%认为是1MDB丑闻。这反证了希望联盟在2018年选举中所采取的选举战略相当有效。

(二)马哈蒂尔对于在野党的联合

马哈蒂尔对于在野党的联合是 2018年政权交替的决定性原因。在马哈蒂尔加入一年后的2017年8月,希望联盟领导层就人事问题迅速达成了一致。马哈蒂尔担任希望联盟的议长,安瓦尔的夫人旺阿兹莎(Wan Azizah)担任总裁,安瓦尔作为实质上的领导人。希望联盟的领导层约定,日后在希望联盟执政时马哈蒂尔暂时担任总理,安瓦尔为下一任总理。马哈蒂尔和安瓦尔时隔 20年正式达成政治和解,这是有意义的变化。当时两人的联合被批评为“政治的苟合”。但是,这是实现政权交替“不可避免的联合”,是在野阵营“荣辱与共”的结果。从正在服刑的安瓦尔的立场看,92岁高龄的马哈蒂尔作为“过渡期领导人”是最合适的选择,马哈蒂尔也无法忽视已经主导政局改革 20年的安瓦尔的现实影响力。

民主行动党的新山委员长刘镇东(Liew Chin Tong)认为,2015年以来“马来西亚稳定领导力的缺失”值得注意。这是因为人民联盟的实际领导人安瓦尔正在服刑,纳吉布由于腐败丑闻陷入四面楚歌,马来西亚伊斯兰党和纳吉布政府关系密切。在这种情况下,马哈蒂尔脱离巫统加入希望联盟,组建了由自身主导的新的在野联盟。在马来西亚稳定领导力缺失的情况下,希望联盟成为了填补空白的选择。马哈蒂尔的加入成为希望联盟化解巫统和马来西亚伊斯兰党攻势的决定性因素。这体现出马哈蒂尔在促成政权交替方面发挥了核心引擎的作用。

民主行动党的林吉祥(Lim Kit Siang)在过去半个世纪是在野党的领导人,他认为在这次选举中马哈蒂尔是强势的“游戏改变者(game changer)”。虽然纳吉布政府通过调整选区、制定《虚假新闻防止法》等使得“游戏规则(rules of the game)”不再公平,但是马哈蒂尔使游戏朝着完全不同的方向发展。2018年选举由于马哈蒂尔的存在,已有的民族政治结构发生了变化,执政党典型的选举战略也不被接受。

马哈蒂尔向外界展示出了一名为民众权益而献身的领导者形象,得到了马来西亚各界的高度信任。特别是在 2018年选举临近时,曾经在马哈蒂尔掌权时与之共事的巫统领导人也加入了马哈蒂尔阵营,这是改变马来西亚保守选民对于在野联盟认识的转折点。1998年改革政局以来,虽然在野联盟获得了民众的高度支持,但是仍然受到了选民的怀疑。在消除这一“怀疑”方面,马哈蒂尔发挥了决定性作用。

(三)各个民族投票倾向的持续和变化

2018年议会选举的最大特征是华裔和印度裔选民继续支持在野党,马来族选民的选票分散给了巫统、马来西亚伊斯兰党、人民公正党、土著团结党和国家诚信党等。从 2008年选举开始,华裔和印度裔选民支持在野党的倾向便较为明显。特别是在2013年选举中,华裔选民一边倒地支持在野党,纳吉布指责其为“华裔海啸”。在此次选举中,华裔选民支持在野党的倾向进一步增强。

印度裔在马来西亚的人口比重仅为8%。但在1999年议会选举后,朝野之间竞争日益激烈,印度裔选民的意向成为了非常重要的变数。从 2008年选举开始,印度裔选民脱离国民阵线的倾向便较为明显。正如表2所示,对于希望联盟在2018年选举中的胜利,印度裔选民发挥了重要作用。①在2018年选举中,希望联盟里有着大量当选的印度裔联邦议员。在2013年选举中印度裔联邦议员有11名,此次增加到了16名。包括希望联盟中人民公正党的7名,民主行动党的7名,以及国民阵线中马来西亚印度国大党的两名。

表2 朝野在印度裔选区的选举结果(2013年和2018年)

在 2018年议会选举中,马来族选民的分裂最为明显。在马来族选民中,35%至 40%支持国民阵线,25%至30%支持希望联盟,30%至33%支持马来西亚伊斯兰党。这既是因为巫统和马来西亚伊斯兰党产生分裂,马来族选民有了更多选择;也是因为马来族选民对于腐败的纳吉布政府和无能的巫统的失望;还因为马哈蒂尔对于在野党的联合。

值得关注的是,有人主张把马来族投票倾向的变化和选区自身属性的变化联系起来。刘镇东称,随着时间流逝,过去属于农村地区的选区变为了“准农村”地区的选区。特别是在马来半岛西部地区,随着城市化的推进,现有农村地区迅速发展成为“准农村”或者“准城市”地区。这意味着巫统传统的支持基础——农村地区将显著缩小。因此和预想的不同,在马来西亚西部地区三方竞选的局面反而有利于在城市地区支持度更高的在野联盟。

(四)不公正介入选举的反作用

正如前文所述,在选举权威主义体制下,执政势力恶性使用金钱、官权和言论控制等手段诱导选举朝着不公正的方向发展。马来西亚也是如此。在一系列选举中,国民阵线把不公正地介入选举用作其延长执政的有效手段。但在 2018年选举中,这种行为未能顺利发挥作用,反而给在野党带来了“意外的好结果”。

和改革政局以来的选举相比,2018年选举的最大不同点是在野的希望联盟使用了统一标识(common logo)。然而,在希望联盟使用统一标识的背后,是纳吉布政府“无意的帮助”。实际上,执政党已经预见到了希望联盟为了选举将使用统一标识。但在议会解散前两天的4月5日,内务部下属的社会团体注册部(Registra of Societies)所采取的措施出人意料。社会团体注册部以土著团结党所提交的政党注册文件存在问题为由,将其政党注册文件滞留于条件部;以“尚未合法注册的政党(土著团结党)参与”为由,不承认希望联盟。这种史无前例的恶意介入是为了阻止马哈蒂尔势力参与选举。

在社会团体注册部做出决定的翌日,希望联盟所属的四党领导层迅速决定,民主行动党、土著团结党和国家诚信党三党的候选人均作为人民公正党的候选人参与选举,使用人民公正党的标识作为统一标识。为了瓦解在野联盟,纳吉布政府希望在解散议会前阻止土著团结党参与选举,但这反而促使希望联盟达成了使用统一标识的协议。

纳吉布政府在2018年3月改划了选区,但却未能取得预期效果。马来西亚通常8年调整一次选区,选区的调整反映了之前的选举结果。在因在野势力分裂而形成三方竞选的情况下,2018年选区调整以2013年选举朝野竞争激烈的城市混合选区为中心进行了战略改划。但是,由于支持巫统的马来族选民的意向变化,未能实现预期目标。

在选举前夕,纳吉布政府向农村地区的工人、公务员和退役军人等发放了多种名目的现金补助。但是,由于在野党对于纳吉布腐败丑闻、商品及服务税等的有效攻势,纳吉布政府的金钱攻势也未能充分实现其目标。

此外,选举委员会(Election Commission)不当且过分地介入选举使得选民加剧了对国民阵线的反感,增加了对希望联盟的支持和同情。纳吉布政府还采取了一系列不公正措施介入选举。选举前夕,为了管束在野党、市民团体和支持在野党的选民对于1MDB丑闻的批评,纳吉布政府制定了《虚假新闻反对法》。选举也不再设置海外投票所,并且推迟公布投票地点。这些不公正介入选举的做法导致执政党失去了民心。

五、选举权威主义体制崩溃后的可能性

(一)国民阵线存在的可能性

在 2013年选举中,在野的人民联盟的得票率超过了国民阵线。霸权执政联盟体制是否将转变为竞争性的两大政党联盟体制,这一问题在选举后成为了政界关注的核心问题。随着2018年选举实现了政权交替,马来西亚政治进入了全新阶段。在1969年种族暴动后,由巫统、马来西亚华人公会和马来西亚印度国大党组成的联盟于1973年组建了包含13个政党的国民阵线,执政了45年。然而,仅仅在选举失败后的45天里,国民阵线便只剩下巫统、马来西亚华人公会和马来西亚印度国大党3个政党。因此政界的关心迅速变为“国民阵线还可能存在吗?”。

国民阵线崩溃的征兆是在选举后从东马来西亚开始的。在选举失败后,沙巴的沙民族党(UPKO)宣布退出国民阵线并加入希望联盟。之后,沙巴自民党、沙巴团结党和人联党相继宣布退出国民阵线。在选举结束3日后,沙巴地区的国民阵线联盟便只剩下巫统。在砂拉越地区,国民阵线的政党有砂土保党、砂人民党、砂人联党和民主进步党。在选举结束一个月后的6月12日,它们宣布国民阵线解散,同时表示将会组建新的政党联盟——砂拉越政党协会(Gabungan Parti Sarawak),并和希望联盟互相帮助。在政权交替后,虽然预见到了在沙巴和砂拉越地区希望联盟将会取代国民阵线,但这比想象得要快。选举结束一个月后,国民阵线便在东马来西亚销声匿迹。6月23日,民政党(Gerakan)宣布退出国民阵线,执政45年的国民阵线在选举失败后的“45天”里便从13个政党变成了3个政党。由此,国民阵线在联邦议会的议席仅有57席,包括沙巴地区巫统的7席、马来半岛地区巫统的47席、马来西亚华人公会和民政党的3席。这甚至少于联邦议席总数的25%。

民政党的退出意味着国民阵线实际上回到了 1973年前的三党联合体制。但是,支持马来西亚华人公会和马来西亚印度国大党的选民支柱已经不复存在。在选举失败、各谋出路的情况下,三党联合体制能够持续多久尚未可知。

国民阵线体制的前提是所属政党各自确保一定程度的民族支持。在2008年和2013年的选举中,非马来族政党的民族基础受到显著蚕食,巫统能够确保获得压倒性的支持,在这种情况下国民阵线体制得以苟延残喘。但在 2018年选举中,马来西亚华人公会和马来西亚印度国大党的存在本身仍是有名无实,巫统也仅仅获得了能够维系自身的支持,国民阵线失去了存在的最起码的条件。因此,希望联盟在 2018年选举中不单单实现了政权交替,还在瞬间彻底取代了居于霸权地位近半个世纪的国民阵线。在这种情况下,国民阵线能否“起死回生”引人关注。

(二)执政联盟协商主义传统恢复的可能性

随着国民阵线陷入生存危机,马来西亚政治将在选举后成为竞争性两党体制的前景令人怀疑。民众的关心和忧虑是作为霸权执政联盟的希望联盟是否会成为第二个国民阵线或国民阵线2.0。虽然实现政权交替尚不足100天,但是相比于国民阵线,希望联盟在执政联盟内部维持着协商主义传统,很有可能形成新的联盟体制。

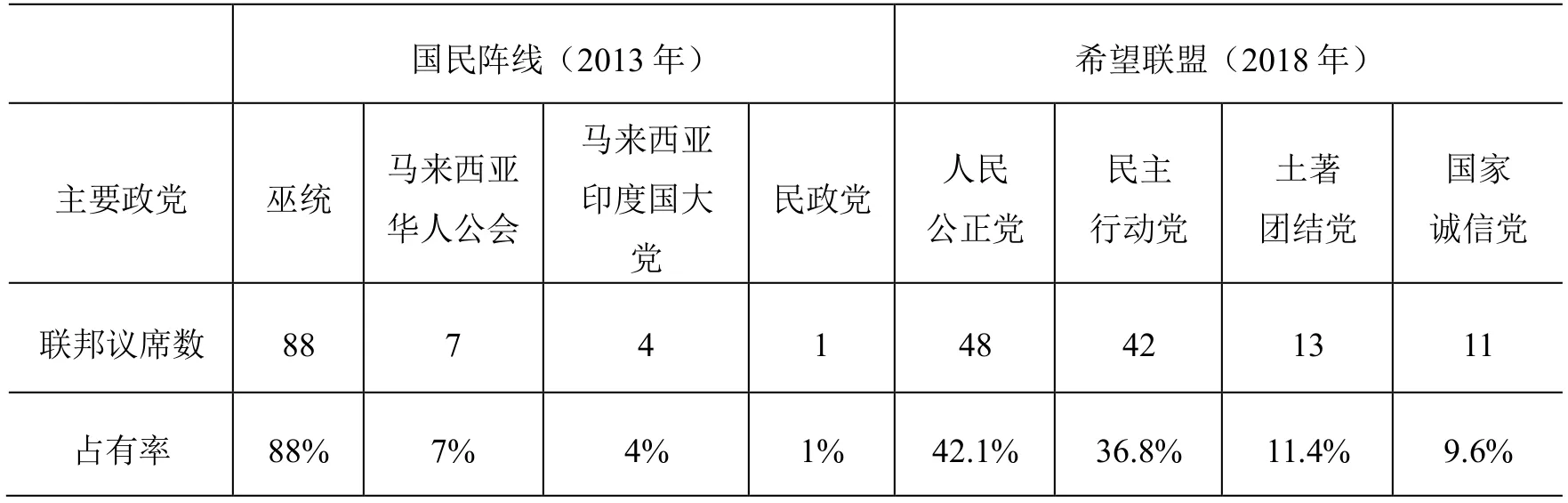

正如表3所示,在2018年选举中,希望联盟所属政党形成了“绝妙的”力量平衡,希望联盟中的政党均不具备像过去国民阵线中巫统那样的支配力量。

希望联盟中的力量均衡意味着在 1969年前的联盟体制下的协商主义传统很有可能再现。马哈蒂尔的组阁过程鲜明地体现了这一点。选举以后,马哈蒂尔花费两个多月时间最终完成组阁。这是因为和国民阵线体制下的总理专权不同,在希望联盟体制下马哈蒂尔决定内阁候选人时,与所属政党领导层的持续协商延长了组阁时间。

表3 国民阵线和希望联盟中不同政党的联邦议席数和占有率的比较(2013年和2018年)

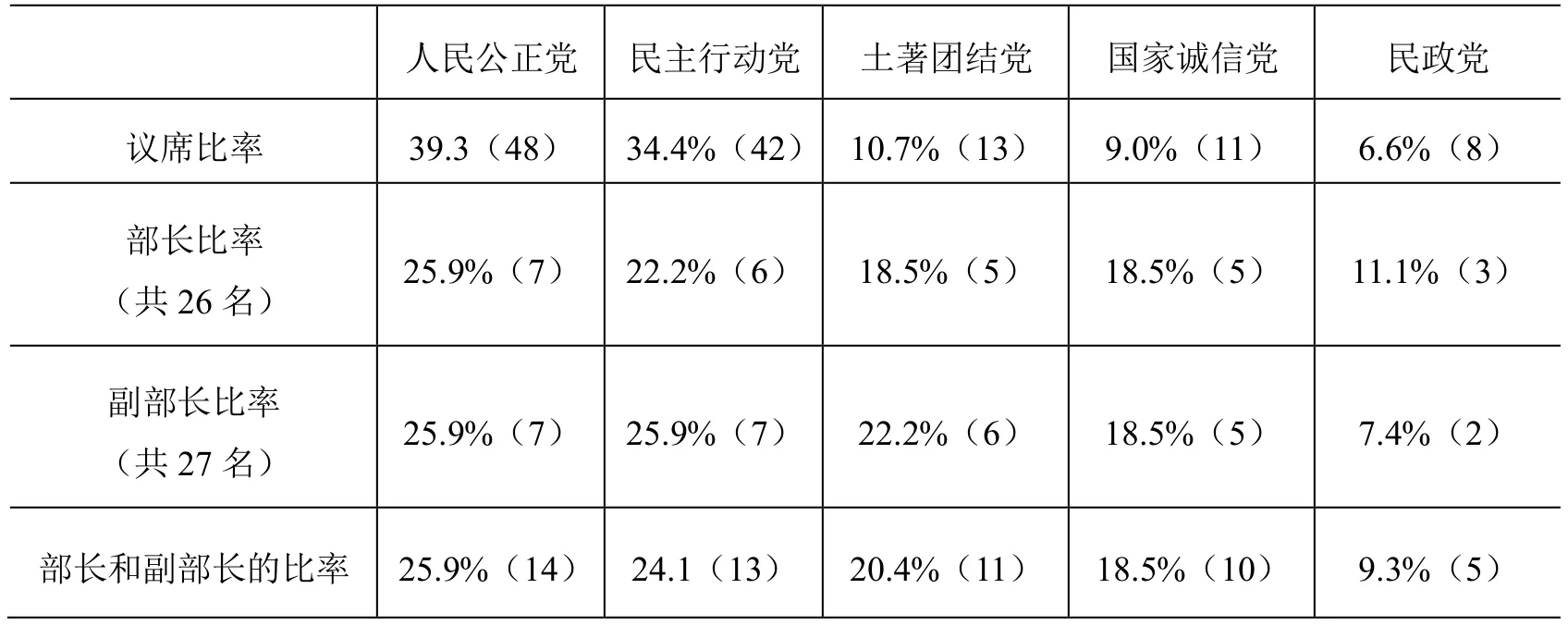

表4 希望联盟所属各政党的议席比率,部长、副部长任命比率

通过表4可知,在组阁过程中各个政党获得的联邦议席数和担任部长、副部长的数量不成比例。内阁部长、副部长的任命比率从高到低依次为人民公正党、民主行动党、土著团结党、国家诚信党和民政党。除了沙巴地区的民政党,其他4个政党并无太大差异。对于这种现象,获得议席相对较多的人民公正党和民主行动党表露了不满。但从另一方面看,这反证了希望联盟中的力量均衡是妥协与协商的产物。深入观察内阁的各个方面,便能得知马哈蒂尔的战略考虑。即在任命部长、副部长时,充分考虑了政党和派系间的平衡。

此外,马哈蒂尔也充分考虑了各州的分配。作为内阁核心部门之一,国际贸易产业部(Ministry of International Trade and Industry)部长首次由来自沙巴的议员担任;劳动部部长(Work Minister)由来自砂拉越的议员担任。此外,内阁成员的民族构成也值得关注。在27名副部长中,华裔占5名,印度裔占4名,来自东马来西亚的占两名,马来族占16名。因此,有评价称希望联盟政权的内阁构成反映了“民族民主主义(racial democracy)”。

(三)巫统走向的可能性

2018年选举所造成的最显著结果是在马来西亚在野势力中,仅剩下巫统和马来西亚伊斯兰党是有意义的存在。鉴于巫统曾经所占的政治比重,可以说巫统的走向是能够动摇马来西亚政治形态的重要变数。巫统的政治走向大体上有3种可能。第一,通过内部变革成为有竞争力的在野党;第二,在外因影响下走向崩溃;第三,联合马来西亚伊斯兰党。

第一,在选举失败后,巫统有可能从内部展开变革。党内支持变革的人士以巫统青年部长凯里为中心,核心内容是通过领导层的新老交替和对非马来族的门户开放对巫统进行结构改革。党外人士主张由以凯里为中心的改革势力完成巫统的新老交替,或者脱离巫统创建新的多民族政党。这将威胁到希望联盟的地位,但是对于马来西亚政治而言是积极的。因此在选举失败后,选举巫统新一届领导层的全党大会引人注目。但在6月30日的全党大会上,巫统的第一副总裁扎希德·哈米迪(Zahid Hanidi)在半数代表的支持下当选总裁,改革势力未能当选。因此,巫统从内部展开变革的可能性较小。

第二,巫统有可能走向崩溃。在2018年选举前,巫统已经被16名党员提起诉讼。其理由是“巫统违反了最多可以推迟18个月召开全党大会的规定,故为不法团体”。按照他们的主张,巫统应当在2018年4月8日前召开全党大会。虽然巫统的领导层称事先得到了社会团体注册部延期召开全党大会的许可,但是他们认为社会团体注册部没有这种权力。在选举前,社会团体注册部以材料不完备为由否定了土著团结党的政党注册申请。因此,土著团结党总裁兼管理社会团体注册部的内务部长穆希丁·雅辛的做法将决定巫统的命运。此外,反腐败委员会(Malaysian Anti-Corruption Commission)冻结了巫统关于1MDB的银行账户,正式开始对巫统施加财政压力。反腐败委员会通过对于1MDB资金流入巫统情况的调查,明确表示将收回巫统的资产以弥补1MDB造成的国库损失。这意味着巫统将会面临财政上的枯竭。

此外,巫统当选者的退党热潮也值得注意。选举结束尚不足两个月,两名巫统的联邦议员已经退党成为无党派人士或提交了加入土著团结党的申请,因此不排除以后党员连续退党的可能性。在市民团体中反对巫统退党者加入希望联盟的呼声很高。但是,马哈蒂尔和希望联盟的领导层声称在严格审查后允许退党者单独加入希望联盟。由此,希望联盟能够随时接收巫统的退党者。

第三,最有可能的是巫统联合马来西亚伊斯兰党。根据专业调查机构默迪卡中心(Merdeka Center)的调查,77%的巫统党员和支持者们希望巫统在选举后联合马来西亚伊斯兰党,57%赞成巫统脱离国民阵线。在6月30日召开的巫统全党大会上,被认为和马来西亚伊斯兰党理念相似的候选人当选了3名副总裁中的两名,并当选了女性部长和青年部长。因此,巫统联合马来西亚伊斯兰党是完全可能的。

六、结语

可以说在过去的半个世纪,马哈蒂尔主导了马来西亚政治的开始和结束。在 2018年选举后,笔者遇到最多的问题是“应当如何理解马哈蒂尔”。这不是源于马哈蒂尔第一次执政时致力于“权力的私有化”,而是源于他在第二次执政时期致力于“分散权力”和“政治改革”的疑问。

市民社会和执政党内部均对马哈蒂尔的第二次执政做出了积极评价。在执政一个多月的时间里,马哈蒂尔迅速推进了一系列改革措施。例如,推动立即释放正在服刑的安瓦尔并恢复其权利,采取超越民族界限的人事措施,迅速废除商品及服务税,指示查明过去事件的真相,开始对1MDB丑闻的再调查和对纳吉布的司法处理,全面中止与中国、新加坡的不平等项目等。把选举委员会、反腐败委员会等在过去政权中滥用权力的组织置于议会的监督之下,把集中于总理的权力转向其它部门,这些权力监督和分散措施获得了积极评价。

林吉祥是马哈蒂尔最长久的政敌,也是实现政权交替最核心的盟友。他指出:“只要马哈蒂尔属于希望联盟,他就是新的马哈蒂尔。虽然存在是否将会回到马哈蒂尔主义(Mahathirism)的问题,但那不是希望联盟的目标和方向。”对此笔者认为,在国民阵线中马哈蒂尔是独立的变数,但在希望联盟中马哈蒂尔将受到制度和体系的制约。因此,马哈蒂尔恢复过去政治形态的可能性较小。

但是,对于马哈蒂尔政治策略的潜在忧虑也值得注意,特别是向安瓦尔移交权力的问题。马哈蒂尔是否将按照约定在 2020年将权力移交给安瓦尔呢?目前看来,马哈蒂尔不会无条件地向安瓦尔移交权力。政界议论指出,马哈蒂尔新设经济部(Ministry of Economic Affairs)并任命人民公正党第一副总裁兼雪兰莪州知事阿兹敏·阿里(Azmin Ali)为部长,这是利用人民公正党的派系之争牵制安瓦尔的战略举措。有人认为这是马哈蒂尔的伏笔,他将根据情况变化灵活地用阿兹敏取代安瓦尔。

民主化过渡期的特征之一便是民主化势力和旧体制势力共存,随时都可能恢复到权威主义体制。在希望联盟中,改革派和以马哈蒂尔为首的旧体制势力共同存在。要想顺利度过民主化过渡期,马来西亚政界和社会必需把民主作为唯一的价值理念和选择。既有用长期权威主义统治经验武装起来的旧体制势力,又有尚无执政经验的年轻改革势力,这一组合如何成功推进改革,如何顺利度过民主化过渡期,这是政权交替后留给马来西亚政界的难题。

(原载韩国《东南亚研究》2018年8月19日)