2017年度国外国防工业与技术重大发展动向

2018-03-18

美国:积极谋求能力领先

政府推进国防科技管理重大改革

2 0 1 7年8月1日,美国国防部部长马蒂斯向国会参议院提交改革方案建议,将现在的国防部“采办、技术与后勤副部长”拆分为“研究与工程副部长”和“采办与保障副部长”。该方案经国会批准后将于2018年2月1日正式实施。这是冷战后美国政府针对国防科技管理与装备建设领域进行的一次重大改革,主要目的是期望通过调整国防部组织结构,推动技术创新能力大幅提升,维持美军技术优势。

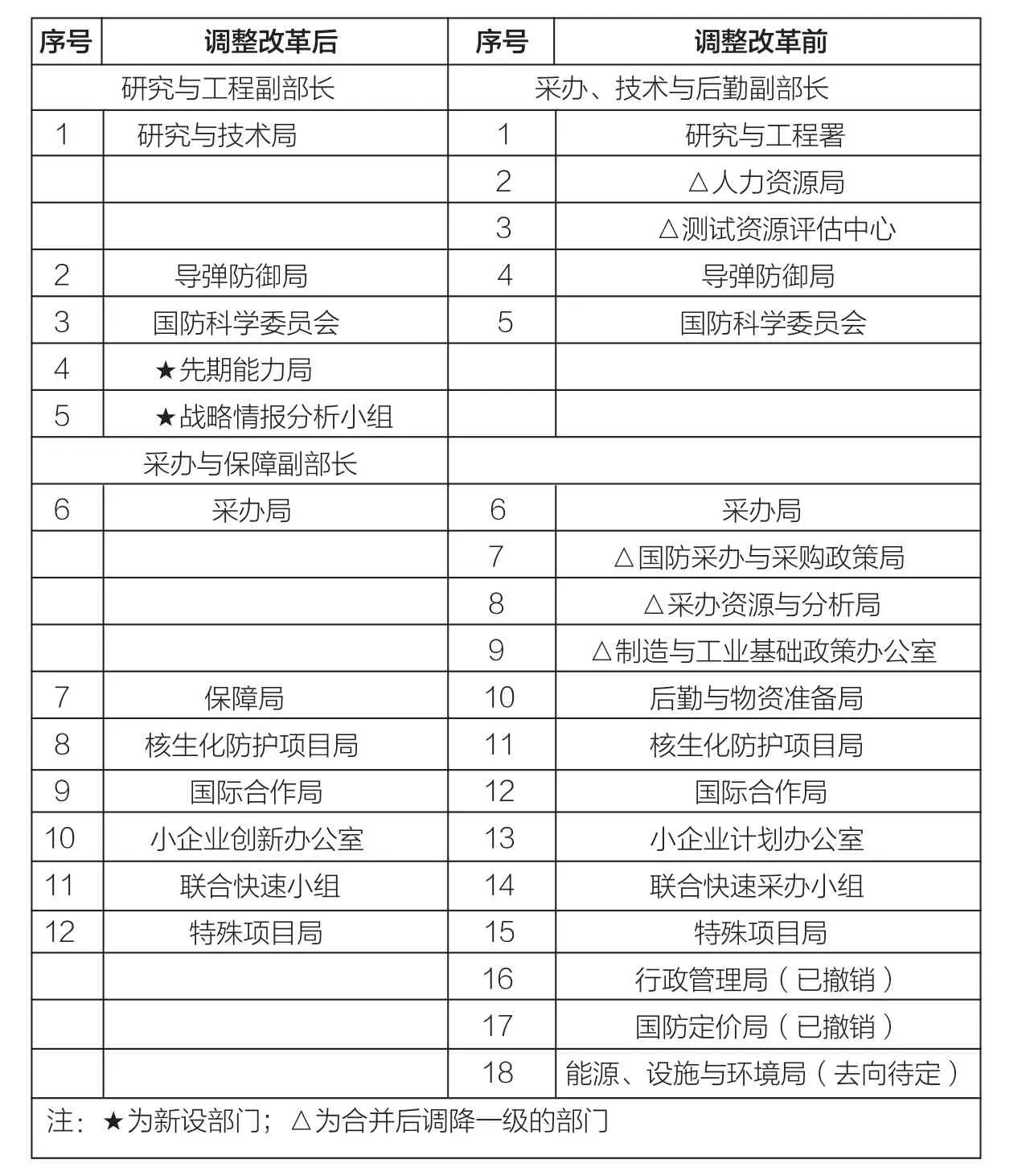

本次改革的总体要求是“技术领先、成本经济、运行有序”,首要任务是确定“研究与工程副部长”组织结构及职能,具体方案是对当前“采办、技术与后勤副部长”管辖的17个管理部门进行如下调整:撤销2个部门;将与国防科技相关的5个部门合并调整为3个部门,并新设2个部门,划归“研究与工程副部长”管理;将与装备采办相关的10个部门合并调整为7个部门,划归“采办与保障副部长”管理。“研究与工程副部长”的主要职责是,制定国防部技术战略,解决联合作战关键技术难题,快速交付技术解决方案;职级上仅次于国防部长和常务副部长,排名第三。“采办与保障副部长”的主要职责是,采办经济可承受的高性能武器系统,开展跨军种物资准备,降低武器系统维护成本,实施核力量现代化、军控、反大规模杀伤性武器项目的监管和政策制定;职级上在国防部排名第四。

从改革方案中可以看出,美国国防部国防科技管理职能将更加集中,组织结构将更加优化。

加强科技创新资源统筹管理。按照国会“掌握国防部全部科技创新资源”的要求,改革后,国防部与国防科技管理相关的职能全部划归“研究与工程副部长”(表1)。现由国防部长直接管理的战略能力办公室、国防创新试验机构相关职能和投资计划,现由制造与工业基础政策办公室管理的“制造技术”计划和“美国制造”研究机构,现由小企业计划办公室管理的“小企业创新研究计划”等,全部纳入“研究与工程副部长”管理范畴。

优化科技管理组织结构。根据改革方案,国防部科技管理职能按“技术研究”和“技术应用”两个方面进行整合,在“研究与工程副部长”下设置“研究与技术局”和“先期能力局”。前者负责制定技术发展战略和投资策略,组织国防部实验室和技术团队开展技术研究,确保美军战场技术优势;后者负责样机开发和试验,研判和分析技术对作战能力的影响,控制技术风险,及时高质高效地完成技术概念向型号转化。此举将有效消除管理分散、职能交叉重叠的问题,使管理界面更加清晰。

突出科技发展战略研判。在“研究与工程副部长”下,设立战略情报分析小组,研判敌方作战优势和劣势,分析美军作战能力,跟踪全球技术发展趋势,评估潜在和新兴威胁及未来技术发展机遇,为国防部科研预算制定和项目决策提供建议。

美国政府在20世纪50年代至70年代末,曾设立过国防部副部长甚至更高级别的国防科技管理部门,为美国大力推进国防科技创新、在“两极争霸”中占据军事优势,提供了管理体制保障。当前,在世界主要国家军事能力差距日益缩小的形势下,美国政府再度强化国防科技集中统一管理,对其持续保持军事技术优势具有重大影响。

特朗普政府谋求提振国防工业能力

2 0 1 7年7月和9月,美国国会参众两院分别通过了特朗普政府提交的2018财年国防预算案,批准金额均超过6900亿美元,超过2017财年实际预算18%,增幅创近10年新高。自特朗普政府上台以来,还采取了加强核力量建设、增加海军舰艇数量、加强工业能力评估等一系列措施,谋求大力提振美国国防工业能力。

加大技术研发支持力度。2018财年预算案中,用于科研、开发、试验与评估的经费达833亿美元,比上一财年增加91亿美元,增幅超过12%。这些经费将主要用于支持导弹防御、B-21轰炸机、“哥伦比亚”级核潜艇、F-35战斗机、“全球鹰”无人机等先进装备技术研发。特朗普政府虽不再强调奥巴马政府提出的“第三次抵消战略”,但对该战略下的高速打击武器和激光武器、低成本无人系统、电磁频谱作战等颠覆性技术发展,仍给予重点支持。

加强核力量建设。2017年8月,特朗普政府重申为核武库和导弹防御系统投入大量资金,并启动核武器现代化重点项目。2017年8月21日和23日,美国空军分别与诺格公司、波音公司、洛马公司、雷声公司签订四份合同,合同总金额为25亿美元,用于开发“民兵”洲际弹道导弹替代系统以及可携带核弹头的巡航导弹。2018财年国防预算案中,为核弹头库存维护和现代化以及核军工能力建设安排了超过100亿美元经费,比2017财年拨付额增长了约16%。

表1 美国国防科技管理机构调整改革前后对照表

大幅增加海军舰艇数量。冷战后,美国海军规模不断缩小,舰艇数量从1994年的404艘下降至当前的273艘。2016年12月,美国海军发布兵力结构评估报告,提出在2030年前将舰艇数量增至355艘,增幅达30%。这一目标已获特朗普政府认可。新增舰艇中,航母1艘(总数达12艘),水面主战舰艇16艘(总数达104艘),攻击型核潜艇18艘(总数达66艘),两栖攻击舰4艘(总数达38艘)。

2018财年预算案中,海军装备采购经费达495亿美元,较2017财年增长12.5%。这些经费将主要用于采购1艘“福特”级航母、2艘DDG-51驱逐舰、2艘“弗吉尼亚”级攻击型核潜艇和1艘近海战斗舰等。

查找国防工业能力短板。2017年7月21日,特朗普签署“评估与强化美国制造业、国防工业基础及供应链恢复能力”总统令,指出2000年以来美国制造业领域损失了6万余家工厂和近500万个工作岗位,严重削弱了美国国防工业基础。为综合分析美国国防工业优劣势,研判国防供应链健康状况,总统令要求开展联合评估。

本次评估是美国近年来发动政府部门最多的一次国防工业能力评估,由国防部牵头,商务部、劳工部、能源部、国土安全部等多个部门参与。国家情报总监、总统国家安全事务助理、总统经济政策顾问、贸易与工业政策办公室主任等为评估提供咨询服务。

评估的重点:一是确认维系国家安全所必需的军民用物资、原材料和其他产品,以及相关生产能力,特别是急需能力;二是确认可能影响上述产品供应链的经济危机、自然灾害等突发事件;三是评估国防科研生产能力,以及面临突发事件时的自我恢复能力;四是确认国防科研生产能力及供应链的薄弱环节;五是提出应对策略和相关政策建议。

强化航天优势

为应对国际竞争日趋激烈、太空冲突“不可避免”等外部挑战,解决军民管理机构间难以有效协调、缺乏长期稳定的载人太空探索战略等内部问题,2017年,美国加强顶层统筹协调,强化军民战略与政策牵引,多举措强化航天优势。

重建国家航天委员会,强化航天发展顶层统筹。2017年6月,美国重建“国家航天委员会”。该委员会由副总统任主席,成员包括国务卿、国防部长、国家情报总监、国家航空航天局局长、商务部长、交通部长、白宫管理与预算办公室主任、参联会主席等。主要职责:一是制定统一的国家航天战略和政策,对航天活动实施顶层牵引,确保军民航天发展与国家总体战略一致;二是协调航天重大事务,促进军民航天管理部门间的密切合作与协同,解决重大政策分歧。

调整军事航天政策,确保强对抗环境下的军事航天能力。美国国防部于2016年11月发布新版《航天政策》。该政策坚持控制太空的一贯立场,强调自由进出和利用太空至关重要;重申蓄意干扰美国太空系统及其基础设施等同于侵犯美国主权,美国将调动国家权利全部要素确保太空安全。主要调整:一是要求从发展规划、航天部队建设、作战指挥控制三个方面,确保航天能力与陆海空等军事能力融合,提高太空力量对军事行动的支援能力;二是首次将在强对抗环境下确保航天能力作为优先事项,要求从需求生成到作战使用,全面保障军事航天能力顽存和有效,根据任务重要程度设定航天装备顽存和有效性等级,指导航天装备技术发展和应用。等级一:要求航天装备在不同级别冲突中必须存活可用,适用于天基导弹预警、战略通信等。等级二:允许航天装备部分受损或服务暂时、局部中断,但能快速恢复,适用于天基战术通信等。等级三:允许航天装备全部损失,但可按需重建,适用于军用电视广播和互联网接入等。

美国从提升强对抗环境下航天作战能力、确保航天装备顽存有效两个方面,加强对军事航天能力、装备和技术发展的指导,期望在强对抗环境下确保军事航天优势。

确定载人深空探索长远目标,确保太空探索领先地位。特朗普总统于2017年3月签署的《国家航空航天局过渡授权法案》,将载人火星及更远空间探索作为长远目标;10月宣布重返月球,明确将月球作为载人火星及更远空间探索的跳板和演练基地,将载人探月作为与商业界、国际伙伴合作的桥梁。在能力建设和技术发展层面已确定的主要措施有:一是支持国际空间站运行至2024年以后,并用于试验和验证载人深空探索技术和能力;二是推动重型运载火箭和载人飞船发展,计划于2019年开展首次无人飞行验证,2021年起持续开展载人地月空间飞行,逐步实现载人火星探测;三是继续推进新一轮火星巡视探测及后续采样返回任务,为载人火星探测验证技术、勘测环境和资源;四是建立太空探索新技术体系,实现核心技术和能力新跨越。

美国期望通过载人火星及更远空间探索,牵引核心能力和技术发展,确保长期在太空探索领域处于领先地位。

日本:大幅提高国防科技创新支持力度

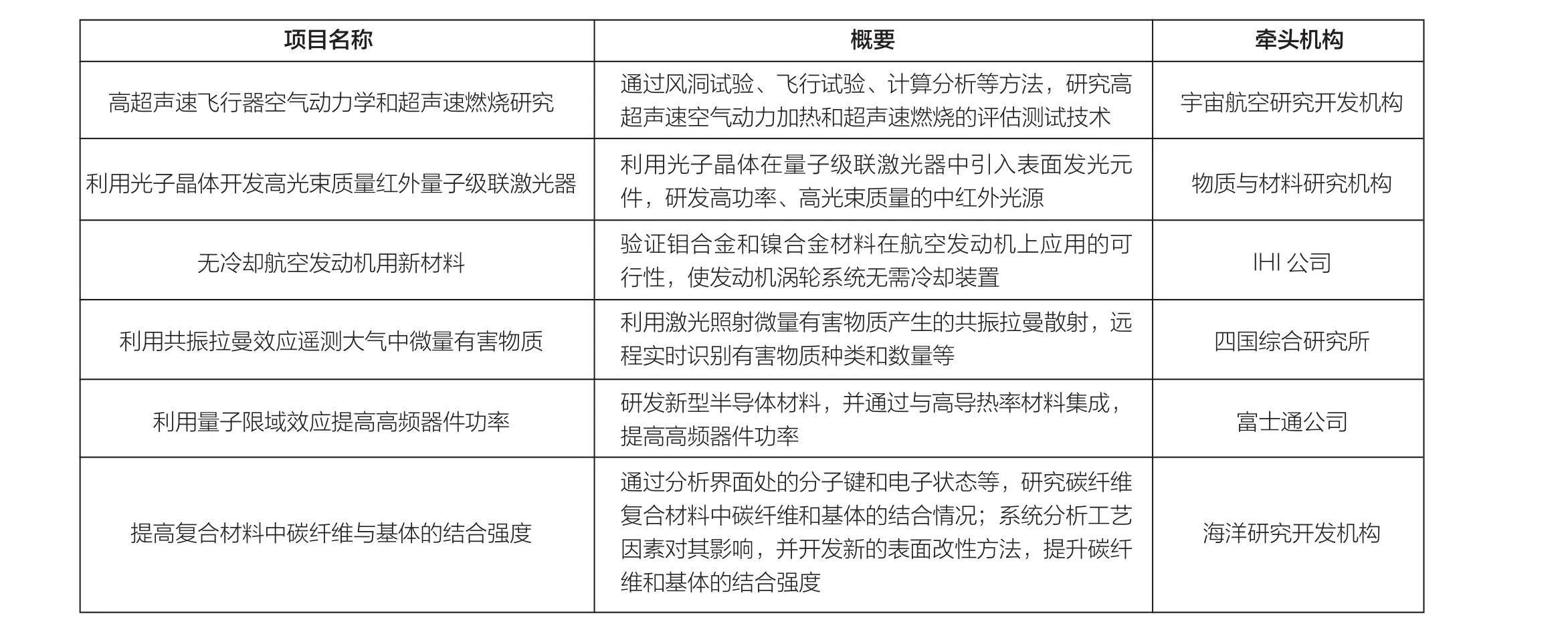

2017年1月和8月,日本防卫省分别公布了2017年度“安全保障技术研究推进制度”预算及新项目批复情况。“计划”在预算和项目类别两方面做出重大调整:预算规模达110亿日元,是2016年的18倍,以进一步吸引全社会力量参与国防科技创新;新增S类项目(表2),以促进研究机构间相互协作。此举表明,日本正逐步加大国防战略前沿领域的科研投资力度,以期快速形成军事技术优势。

近年来,受经济状况影响,日本政府对国防科研的投资有所降低,本土装备采购数量不断减少,加之大型军工企业经营不善,致使日本国防科技创新乏力。为扭转这一局面,挖掘社会力量参与国防科技创新潜力,2015年7月,日本政府首次在国防领域设立面向全社会的专项科技创新计划——“安全保障技术研究推进制度”,主要支持可大幅提升装备性能的关键技术、催生新概念装备的创新性技术以及可快速军事应用的战略前沿技术。“计划”由防卫省防卫装备厅管理,效仿美国DARPA运作模式,向大学、企业、国立研究机构等公开征集科研项目并选拔项目牵头人。

2015年和2016年,“计划”年度总经费分别为3亿和6亿日元,支持A、B两类共19个项目。这些项目单项年度经费一般不超过3900万日元和1300万日元,由一家机构独立完成,研究周期为1~3年,跨年项目每年签订一次合同,经费当年拨付。19个项目主要涉及先进通信、材料、机械控制等技术领域。

表2 2017年新增6个S类项目基本情况

为鼓励政府、大学、企业等机构开展跨领域联合研究,进一步加大国防科技创新支持力度,2017年“计划”新增S类项目。S类项目单项总经费最高可达20亿日元,至少由两家机构联合完成,研究周期一般不超过5年,立项当年签订一次性合同,经费逐年拨付。

2017年“计划”批复的总额为110亿日元的新项目中,S类项目6个(表2),总经费100亿日元(2017年度经费12亿日元);其余10亿日元支持8个新增A、B类项目,以及前两年延续的A、B类项目。新增项目覆盖了高超声速、耐高温材料、水下探测、储能、新型元器件等技术领域。

此前,日本受战后体制限制,政府国防科研经费主要支持防卫省原技术研究本部(2015年并入防卫省防卫装备厅)的国防科研。三菱重工、东芝等大型私有企业承担国防科研任务时,需先行垫资,再通过装备采办合同收回科研成本。“计划”的建立,体现了日本以政府为主导,调动全社会力量,构建“正常国家化”的国防科研创新体系的意图。随着S类项目的设置和推进,今后“计划”年度经费规模有望维持在百亿日元级,并不断增加。此外,日本政府正考虑邀请美国等国家参与“计划”实施,以期得到更多的资金支持。

欧盟:预算首次支持防务工业合作

2017年6月7日,欧盟委员会宣布设立“欧洲防务基金”,资助欧盟成员国联合开展防务装备技术研发及装备采购。这是欧盟预算首次用于支持欧洲防务工业合作,有望成为推动欧洲安全与防务一体化的重要引擎。

2006年以来,欧盟成员国国防预算不断削减,国防开支总额到2015年已减少至2000亿欧元,降幅超过10%,国防科研总投入降幅超过26%,装备采购总投入降幅超过14%,严重影响了欧洲整体防务能力的提升。虽然欧盟采取了多项措施促进成员国之间的防务合作,但效果不佳。成员国联合研究与技术投入长期低于2亿欧元,占研究与技术总投入比例不足10%。联合装备采购费投入近年来降至50亿欧元以下,占装备采购费总投入比例不足20%。据欧盟委员会估算,成员国由于缺乏防务和安全领域合作导致每年重复投资多达250亿~1000亿欧元。为此,欧盟委员会提出设立欧洲防务基金,大幅增加欧洲整体防务开支中合作性计划的份额,推动建设有竞争力的跨国供应链。

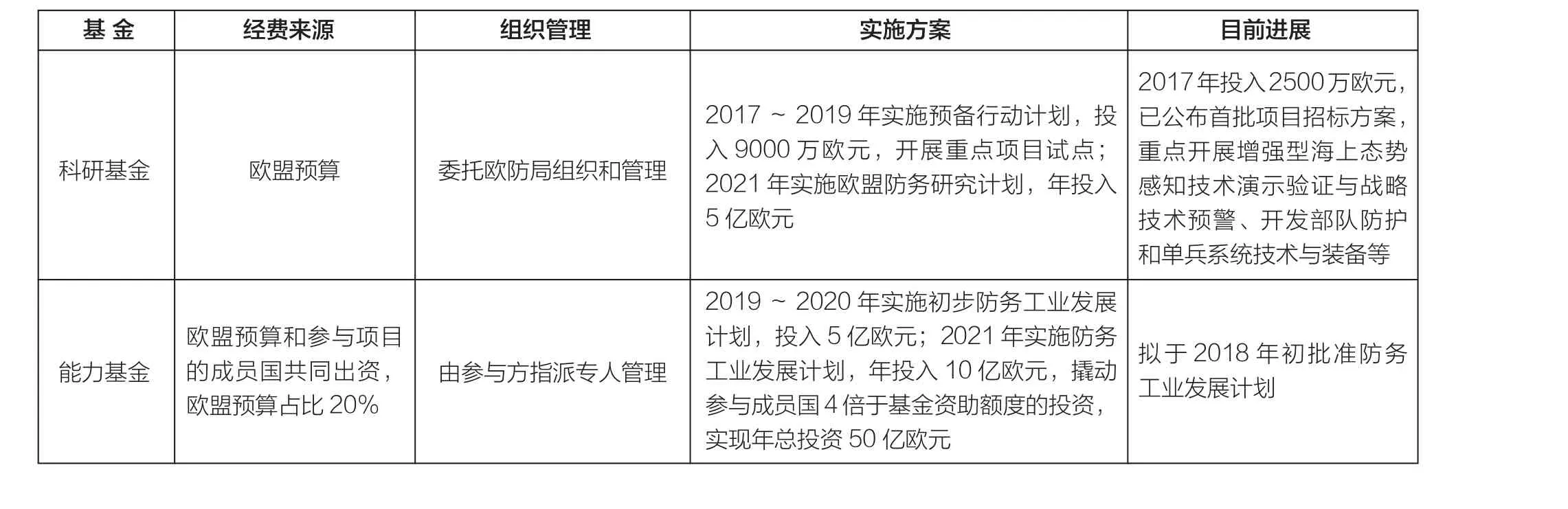

欧洲防务基金包括“科研基金”和“能力基金”(表3)。科研基金投向至少三个成员国参与的防务技术领域的基础性研究项目,涵盖成员国共同确定的电子、超材料、信息安全和机器人等优先领域。能力基金投向至少两个成员国的不少于三家公司参与的处于技术研发和产品研制阶段的装备合作项目,支持高端产品和技术的联合开发及先进商用技术转军用项目。能力基金的部分资金用于支持中小企业参与跨国项目,帮助这些企业融入欧洲防务供应链。

欧洲防务基金具有以下优势:一是层次高。由欧盟委员会直接领导防务工业合作事务,可对欧洲防务力量和资源进行有效规划与整合,并使用欧盟预算资助,资金来源更稳定、可靠。二是规模大。在欧洲范围内,每年5亿欧元的科研基金规模仅次于法国年度研究与技术投入,每年10亿欧元的能力基金规模仅次于英、法、德、意、波兰等国年度装备开发与采购投入。若考虑基金杠杆撬动作用,带动的经费规模将更大。三是效力强。欧盟委员会已形成“防务工业发展计划”的法律性草案,欧洲议会通过后,将成为正式法律文件。这与此前欧防局颁布的“防务采购行为准则”“合作与共享行为准则”等不具法律约束力的行为准则相比,效力更高。

欧洲防务基金有助于实现成员国合作规范化,有效降低国防开支减少带来的军事优势弱化风险,避免重复建设和资金低效率配置,提升欧洲战略防务能力整体优势和自主化水平,将为建立更加稳固的欧洲安全与防务联盟提供强有力支撑。

表3 欧洲防务基金整体情况

印度:扶持大型私有企业助力本土国防工业

2017年6月,印度国防部发布《利用“战略合作伙伴”振兴国防工业生态系统》报告,提出将在潜艇、战斗机、直升机、装甲车辆四个领域,各遴选一家本土大型私有企业作为“战略合作伙伴”,培养成为掌握核心技术的系统集成商,作为国防工业体系的重要组成部分,与国有军工企业和科研机构一起,共同推动印度本土国防科研生产能力水平提升。该报告是2016年3月发布的《国防采购程序》的进一步完善,也是2016年4月发布的《关于选择战略合作伙伴报告》的进一步深化和落地。

为“战略合作伙伴”设定严格选择标准。印度国防部在治理结构、技术实力、财务能力等方面,对“战略合作伙伴”提出了严格的选择标准。治理结构方面,企业的国内所持股份须超过50%,首席执行官和绝大多数董事会成员必须为印度公民。股权或所有权的变更,必须经国防部批准。技术实力方面,企业必须在系统集成、技术多元化、研制试验等能力上有明显优势。财务能力方面,企业营业额、净值、财务评级等指标必须满足各领域意向书/招标书要求。

目前,印度国防部已明确四个领域“战略合作伙伴”的技术实力:潜艇领域,至少有一座能建造排水量3000吨、长90米潜艇的干船坞,并满足至少两艘潜艇的停泊和维修需求;战斗机及直升机领域,有飞机生产和装配厂房、飞机维修机库、飞行试验场地,具备飞机复合材料部件的加工能力;装甲车辆领域,有车辆机动性测试场地,具备复杂系统集成和验证能力,拥有金属和复合材料加工设备。

加强对“战略合作伙伴”长期投资和监管。印度国防部将在生产设备、基础设施、人力资源、研发活动等方面给予“战略合作伙伴”必要的长期投资。“战略合作伙伴”须制定明确的产能提升和技术发展路线图,并接受国防部在基础设施建设、供应商管理、人才培养、研发能力发展等方面的定期评估,通过评估才能获得国防部合同。

将“战略合作伙伴”培养成为系统集成商。“战略合作伙伴”除为国有军工企业提供配套外,还要成为系统集成商,发挥技术引进桥梁和产业带动作用。主要任务是发展和掌握核心技术,特别是要利用与国外合作的便利,加快先进技术的引进和转化。在与国外原始设备制造商合作中,“战略合作伙伴”必须获得技术转让并实现人才联合培养。“战略合作伙伴”选用的配套设备,85%~90%须由本土企业生产,并加强与中小微企业合作,带动相关产业集群发展。

目前,印度海军已开始为潜艇寻找“战略合作伙伴”。在2017年6月公布的总价值超过300亿美元的潜艇和军舰项目招标中,希望由“战略合作伙伴”承担价值90亿美元的P-75I潜艇研制项目。未来,印度国防部还将在更多领域筛选和扶持“战略合作伙伴”,并推动国防研究与发展组织、国有军工企业与“战略合作伙伴”签订技术转让和合作协议,加快先进技术在国防科研生产中的应用,提升本土国防工业能力。