我国中小旅游城市发展与转型研究回顾与展望

2018-03-17孙志远车震宇

孙志远+车震宇

摘要: 本文回顾了近十年以来我国中小旅游城市概念、中小旅游发展研究、旅游业的转型、中小旅游城市转型,重点论述了研究的领域与内容,并就我国目前中小旅游研究的局限性及未来研究重点提出了几点看法:中小旅游城市的划分需要重新界定;研究方法和内容加强定量的分析,数据的支撑,引入新的研究方法和手段;地域性也应该成为中小旅游城市研究的重要内容。

Abstract: This article reviewed the tourism development and transformation research of middle and small tourism city in China in recent 10 years and elaborated its field and contents. The problems on the research and some viewpoints of its prospect of development are also put forward: the division of middle and small tourism city needs to be redefined;research methods and content need to strengthen quantitative analysis, data support, and introduce new research methods and means; regionalism should also be an important part of the study.

关键词: 中小旅游城市;旅游发展;旅游转型;发展前景

Key words: middle and small tourism city;tourism development;tourism transformation;prospect of development

中图分类号:TU984 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2018)08-0244-04

1 中小旅游城市概念

1.1 旅游城市的概念研究回顾

李伟(2005)[1]、李娜(2006)[2]对旅游城市的定义类似,認为旅游城市即城市经济社会比较发达,综合环境优美,旅游资源丰富、设施完善配套,旅游业成为其重要城市职能的城市。王旭科、冯书春(2009)[3]提出传统旅游城市的概念,即旅游业发展历史悠久,拥有在国内外具有高知名度的旅游景区,旅游业在城市产业中地位显著的城市。金丽(2007)[4]、尹发秀(2009)[5]提出并定义了国际旅游城市的概念,认为国际旅游城市具有国际性影响力、吸引力、聚集力和知名度。另外,也有学者从系统的角度定义旅游城市,如郭伟(2008)[6]认为旅游城市是一个旅游资源丰富、旅游产业发达和城市旅游功能完善的(人口-资源-环境;经济-社会-自然)综合系统;杨其元(2008)[7]研究了旅游城市系统的构成,从城市设计、经济学、生态学角度对旅游城市内涵进行了阐述。

可见,对于旅游城市定义多被定性定义为旅游资源丰富、旅游业占产业比重大是构成旅游城市的两大条件。近几年学术界定性和定量地定义了旅游城市的概念,即具备独特的自然或人文等独特资源,能够吸引旅游者前往,具备一定旅游接待能力,以景区景点为核心、以旅游产业为主体、旅游业产值超过城市GDP的7%的一类城市。

1.2 中小旅游城市的认知

1.2.1 中小旅游城市的界定

中小城市是指市区常住人口100万以下的城市。2010年《中小城市绿皮书》指出,我国中小城市数量已达2160个,56%的地级以上城市为中小城市。

现阶段,我国城镇化取得了巨大成就,2006年以及更早些年以来我国研究的中小旅游城市的中很大一部分城市在当今已经跨入大城市之列。因此,为研究方便起见,本文的研究对象限定在已通过国家“优秀旅游城市”评定的范围内,界定为常住人口50万以下的小型旅游城市和50-100万的中等旅游城市,也包括2006年以来文献中已研究过的、目前已发展为大城市的中小旅游城市。

1.2.2 中小旅游城市的类型

陈红梅(2006)[8]运用聚类分析法,将中小旅游城市按照资源和经济发展状况大致分为五种类型:自然资源驱动型(如桂林、三亚)、人文资源驱动型(如遵义、延安)、资源综合驱动型(如本溪、秦皇岛)、经济资源复合驱动型(如绍兴、南通)、经济驱动型(如珠海)。

2 中小旅游城市发展研究

2.1 中小旅游城市竞争力的研究

从世界城市发展来看,在欧美等发达国家,绝大多数旅游城市都是20-30万人口的小城市。我国的中小旅游城市数量多,且旅游资源相对丰富,具有很大的潜在竞争能力。近十年来,国内学者[9-12]对我国中小旅游城市竞争力进行了研究(表1),不仅有助于提升我国的中小旅游城市的建设和管理水平,而且对于整个国家及其他类型城市的发展也具有极大的指导意义。

2.2 中小旅游城市可持续发展研究

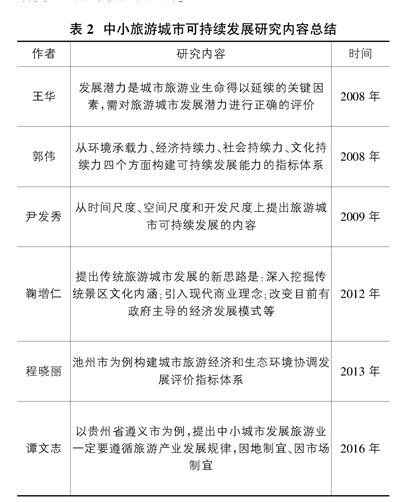

旅游可持续发展是指旅游资源所在区域在充分考虑到旅游活动对社会、经济、生态和环境等多方面的影响前提下,谋求旅游业发展与社会、经济、生态和环境等的长期、稳定与和谐的统一。这种发展模式既不能损害旅游资源和当地居民的生活质量和长期发展,也能为旅游者提供长远的高品质的享受。国内对旅游城市的可持续发展研究较多,但是对于其中的中小旅游城市的可持续发展研究[12-17]相对较少(表2)。

3 中小旅游城市转型研究

3.1 旅游转型的研究

3.1.1 旅游转型的定义

“旅游转型”(Tourism transformation)主要是指基于旅游消费转型所引致的旅游(产)业从一个阶段向另一个阶段的演变过程。刘少和(2008)[18]认为一般来说旅游学术界公认的我国的旅游转型包括两次:第一次转型是改革开放初期由事业性质向产业性质的转型。第二次是由旅游消费转型引致的旅游业转型,主体是旅游业,方向为优化升级,提质增效,实质在于推动旅游增长方式从粗放型向集约型、规模型向效益型转变。王永和(2008)[19]认为我国旅游业存在业态转型、产品结构转型、市场组织结构转型、国民经济地位转型。

3.1.2 旅游转型的内容和动力因素

唐留雄(2006)[20]探讨了转型时期旅游产业政策如何适应旅游产业发展的新要求。徐菊凤(2007)[21]认为多元化与休闲化将是旅游发展的大方向。随着“转型升级”、“转型增效”提升为国家层面的旅游发展战略,旅游转型研究逐步从旅游转型概念和背景走向讨论旅游转型的内容、动力、条件等。刘少和(2008)[22]认为旅游转型具体内容涉及旅游产业功能、政策、布局、产品、结构,以及旅游增长方式与管理方式等多个方面。旅游转型动力在于推(政策、竞争)—拉(消费)作用。谢春山等(2010)[23]重点从产业、市场、企业、产品、人才等五个方面探讨旅游产业转型升级的途径与内容。麻学峰(2010)[24]探讨了旅游转型的动力和条件,认为生存和竞争压力下的社会利益矛盾是产业转型的根本动力。成英文(2013)[25]提出了一个旅游转型的理论框架,包括旅游转型的发生背景、动因和动力、目标和方向、进程判断等方面。刘肖梅(2013)[26]认为促进我国旅游产业升级的动因至少包括四个方面因素:国民经济持续稳定的发展;人们旅游需求的不斷提高;科学技术的创新和进步;政府政策的引导和推进。

3.2 中小旅游城市转型研究

随着中国经济发展方式的转变和旅游产业转型的推进,尤其是旅游者个性化、多样化需求的日益旺盛,我国中小旅游城市在散客群体的接待力方面显示出严重的不足;同时,城市化过程中环境污染、资源浪费、人口膨胀等问题的严峻挑战也催生着我国中小旅游城市寻求新的发展方式。

3.2.1 中小旅游城市转型策略研究

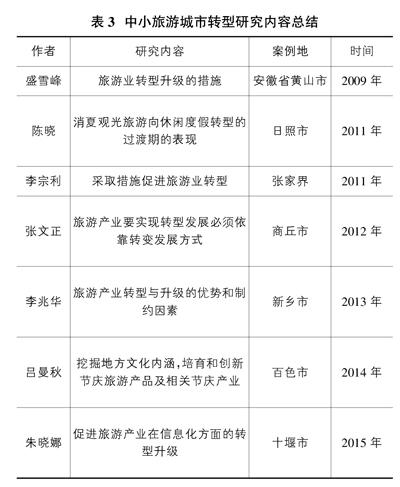

中小旅游城市转型策略研究内容大部分基于案例地给予对应转型策略[27-33],由于不同的中小旅游所处地域不同,发展水平不同,类型不同,且面临的问题各有不同,因此案例的选取对象单一且普遍缺乏代表性。

3.2.2 不同类型中小旅游城市旅游转型研究

由于我国中小旅游城市类型不同,城市资源和经济发展状况不同,所面临的问题不同,因此我国很多学者分类型对中小旅游城市的转型进行了研究[34-39],类型划分主要分传统旅游城市、资源型城市与古(城)镇三种类型,研究类型较局限。

4 结论

中小旅游城市是我国旅游城市体系中的重要组成部分,关于中小旅游城市的相关研究目前也得到越来越多的学者的重视。但是目前我国对中小旅游城市发展和转型的研究仍十分有限,其中绝大部分多为期刊论文,且水平参差不齐,研究方法多为案例分析法。研究内容定性描述较多,定量分析较少,缺乏说服力。因此,未来的研究还需从以下角度作更进一步的探讨。

首先,近几年城市数量和规模都有了明显增长,原有中小城市的规模划分标准随之发生改变。较早研究的中小城市绝大部分都已发展为大城市,并且很多行政县都已达到了中小城市的标准,因此本文认为中小旅游城市的划分需要重新界定。

其次,加强定量的分析,数据的支撑,引入新的研究方法和手段增加说服力。

第三,由于我国中小旅游城市类型不同,城市资源和经济发展状况不同,所面临的问题不同,现有的研究成果对于类型的划分较为局限,因此研究结果不能一概而论,而是需要细化分类、综合分析,提出适合不同类型中小旅游城市发展和转型的策略。

最后,对中小旅游城市的地域研究较少,中小旅游城市不仅所属类型不同,而且所处的地域不同,我国东、中、西三个地域的中小旅游城市所处的经济社会背景也有很大的不同,因此地域性也应该成为中小旅游城市研究的重要内容。

参考文献:

[1]李伟.基于循环经济理论的生态旅游城市建设研究[D].厦门:华侨大学,2005,5.

[2]李娜.国际旅游城市指标体系研究[D].杭州:浙江大学,2006.

[3]王旭科,冯书春.基于循环经济理论的生态旅游城市建设研究[J].旅游论坛,2009(5):648-652.

[4]金丽.国际旅游城市形成发展的动力机制与发展模式研究[D].天津:天津大学,2007.

[5]尹发秀.可持续发展观指导下的国际旅游城市建设[J].旅游论经济管理论坛,2009(17):358.

[6]郭伟.我国中小旅游城市可持续发展能力评价研究[J].学术交流,2008(11):136-139.

[7]杨其元.旅游城市发展研究[D].天津:天津大学,2008.

[8]陈红梅.中国中小旅游城市竞争力系统结构与评价研究[D].河北:燕山大学,2006.

[9]张梅.中小城市旅游产业竞争力分析——从自然环境角度研究[J].科技情报与经济,2009,19(11):96-98.

[10]付而康,王艺.“竞争力导向”的中小旅游城市发展战略研究——以峨眉山市为例[J].四川建筑,2011.

[11]蒋莉.中小城市旅游竞争力评价[D].广州大学,2012.

[12]王华.旅游城市发展潜力评价研究——以长沙市为例[D].湘潭:湘潭大学,2008.

[13]郭伟.我国中小旅游城市可持续发展能力评价研究[J].学术交流,2008(11):136-139.

[14]尹发秀.可持续发展观指导下的国际旅游城市建设[J].旅游论经济管理论坛,2009(17):358.

[15]鞠增仁,颜家英,王丽莎.当前我国传统旅游城市发展的瓶颈研究[J].旅游纵览(下半月),2012(07):49-50.

[16]程晓丽.中小城市旅游经济与生态环境协调发展研究——以池州市为例[J].地理与地理信息科學,2012,29(5):102-105.

[17]谭文志.中小城市开发进程中旅游业发展对策研究——以贵州省遵义市为例[J].视线.

[18]刘少和.旅游转型研究综述及我国旅游转型发展的探讨[J].旅游论坛,2008,1(3):322-325.

[19]王永和.适应旅游转型需求创造和谐发展未来[J].城市连线.

[20]唐留雄.中国旅礴产业转型与旅礴产业政策选释[J].财贸经济,2006(12):101-103.

[21]徐菊凤.中国休闲度假旅游研究[M].大连:东北财经大学出版,2007:83-86,86-97.

[22]刘少和.旅游转型研究综述及我国旅游转型发展的探讨[J].旅游论坛,2008,1(3):322-325.

[23]谢春山.旅游产业转型升级的理论研究[J].辽宁师范大学学报,2010,33(1):37-40.

[24]麻学峰.旅游产业转型的理性构建与自发演进[J].经济问题,2009(02):124-126.

[25]成英文.旅游转型的概念及理论框架——兼对中国旅游转型的研究[J].北京第二外国语学院学报,2013(05):1-6.

[26]刘肖梅.泰安市旅游产业转型升级问题的思考[J].泰山学院学报,2013,35(4):134-138.

[27]盛雪峰.旅游业转型升级研究——以黄山市为例[J].改革与战略,2009,25(191):66-69.

[28]陈晓.转型中的日照市民俗旅游研究[J].商品与质量,2011(6):89.

[29]李宗利.转变旅游发展方式促进张家界旅游业转型升级[J].湖南财政经济学院学报,2011,27(129):41-43.

[30]张文正.商丘市旅游产业转型发展中存在的问题及转型方向分析[J].旅游管理研究,2012(1):52.

[31]李兆华.新乡市旅游产业转型与升级对策研究[J].河南机电高等专科学校学报,2013,21(3):34-36.

[32]吕曼秋.新形势下百色市节庆旅游转型发展研究[J].百色学院学报,2014,27(1):111-116.

[33]朱晓娜.智慧旅游背景下十堰市旅游产业转型升级策略研究[J].郧阳师范高等专科学校学报,2015,35(6):42-45.

[34]王旭科.传统旅游城市发展问题与转型升级[J].旅游论坛,2009,2(5):648-652.

[35]李贵红.阳泉市以旅游产业发展促资源型城市转型的实践与思考[J].科技情报开发与经济,2010,20(18):148-157.

[36]殷实.从“焦作现象”看资源枯竭型城市转型[J].区域经济,2009(12):20-21.

[37]李凡.基于都市战略的襄阳旅游转型发展研究[J].旅游经济,2013(3):167-170.

[38]邵丽娜.长治市产业转型中旅游产业可持续发展评价[J].中国矿业,2013,22(12):134-138.

[39]张瑾.新时期古城文化旅游转型升级对策研究——以扬州市为例[J].淮海工学院学报,2015,13(10):94-97.