东胜气田井壁稳定技术研究

2018-03-16王群

王 群

(中石化华北石油工程有限公司五普钻井分公司,河南 新乡 453700)

1 东胜气田钻井施工现状

东胜气田地层压力低,钻井液密度窗口窄,塌漏同层,刘家沟组和石千峰组地层甚至是负压力窗口。井壁稳定问题已经是东胜气田施工效益的主要流失点,特别是随着东胜气田的深入开发,很多井布置在已开采的老井场施工,由于前期钻井过程中钻井液渗透作用使地层岩石的力学强度降低和岩石的应力分布改变。老井,使井壁稳定难度大大增加。井壁稳定的问题越发突出明显,给东胜气田的开发造成巨大的损失,严重制约了工区水平井提速增效,成为钻井工程效益流失的一个主要缺口。影响本区块井壁稳定性的因素有很多,既有普遍性因素,如力学因素、化学因素和工程技术因素[1],也有特殊性因素,如本区块构造复杂,非均质强,区域内褶皱、断裂带纵横交错的因素,同时也有多年来的开采开发导致地层压力变化,原有平衡被打破有关。并且本地区上部易漏失的刘家沟组和下部易坍塌的“石千峰组、上下石盒子组”暴露在同一裸眼井段,钻井液的安全密度窗口窄给本区块的井壁稳定技术提出难题。2015年东胜气田共发生井壁失稳回填5井8次,累计回填段长达到3000 m,合计耽误时间76.44 d。其中水平段失稳4次,造斜段失稳4次。

2 东胜气田区域地层及岩性特征

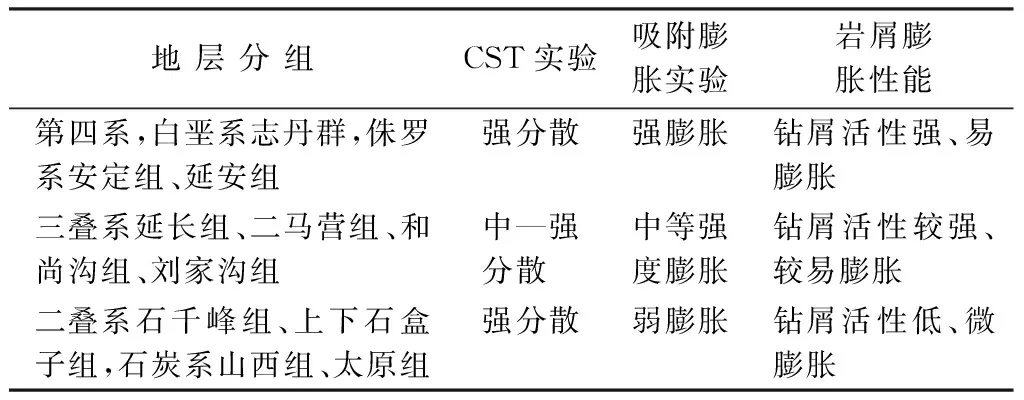

表1为东胜气田地层特征,可以看出泥岩井段粘土含量大,水化膨胀性强。

表1 东胜气田地层特征分析

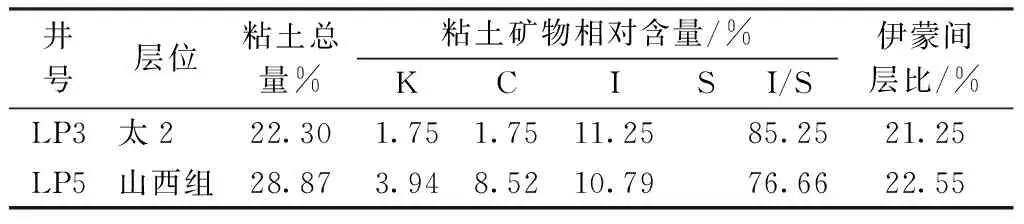

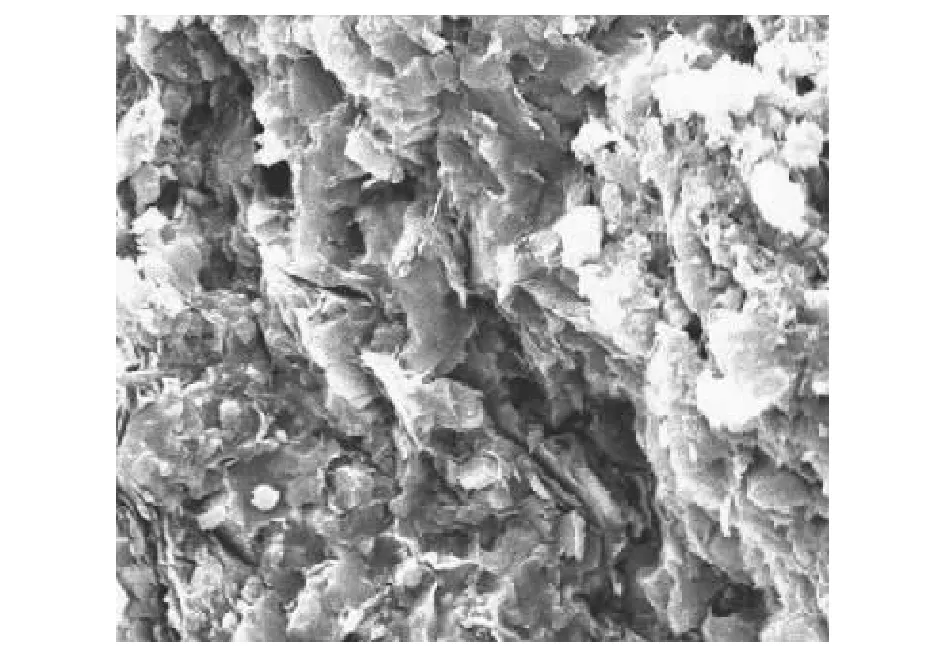

二叠系石千峰组和上石盒子组地层不稳定,泥页岩易剥落、坍塌、掉块;山西组、太原组,易发生煤层跨塌,容易形成“大肚子”井眼。对石千峰组—太原组泥岩进行粘土矿物分析和理化特性分析(具体见表2、表3)可以看出:鄂尔多斯盆地二叠系和石炭系中的泥岩中粘土矿物含量20%左右,地层粘土矿物组分以伊蒙间层和伊利石为主,水化能力强,易发生非均匀膨胀[2],减弱了泥页岩的结构强度,实践证明,伊蒙混层是最不稳定的地层。通过电镜扫描分析(图1、图2):180倍下泥岩岩石致密,孔隙发育差,2556倍下伊利石粘土发育及微孔缝可见。

表2 东胜气田二叠系和石炭系泥岩中粘土矿物分析

表3 东胜气田二叠系和石炭系泥岩理化特性

图1 石千峰组泥岩180倍电镜扫描照片

图2 石千峰组泥岩2556倍电镜扫描照片

东胜气田刘家沟组、石千峰组、和尚沟组及上石盒子组的砂泥岩互层十分薄弱,天然裂缝发育,同时极易造成诱导裂缝[3]。一旦发生漏失,大漏和失返性漏失占漏失井的比例相当大,达到了61.91%。而且刘家沟组的漏失压力远远低于地层的正常破裂压力梯度(当量密度1.4~1.8 g/cm3),易漏区块的刘家沟组的漏失压力当量钻井液密度仅0.96~1.08 g/m3。

综合以上分析造成井壁不稳定客观上存在地层因素,主要有以下几点。

(1)二叠系和石炭系中的泥岩、炭质泥岩和煤层的层理发育、具有较多的微裂缝,滤液进入引起孔隙压力升高,导致井壁剥落。

(2)地层密度窗口窄,不能够建立力学平衡。

(3)因漏致塌,井筒钻井液有效当量密度降低,薄弱层段力学垮塌,井漏处理时间长,泥岩层段浸泡时间长诱发垮塌遇阻卡。如:2015年有2口井井出现恶性漏失、2016年有1口井反复性漏失,处理时间较长,井壁失稳、遇阻严重。

3 井壁稳定机理研究

钻井施工中,当形成井眼时,钻井液液柱压力代替了地壳运动时形成的构造应力。井壁失稳是地层原地应力状态被破坏并且没有形成新的有效的压力平衡的结果。井壁受到的侧向力没有被井内压力所平衡,井壁会受到一个侧向力作用。岩石受力增加到一定程度发生破坏,井壁失稳随之发生。井壁稳定受多种因素影响,施工中受到多个力的共同作用。岩石在复杂受力条件下,最终转变为两个受力方向,指向井眼方向的侧向力和背向井眼的侧向力。当钻井液密度小于地层孔隙压力,钻井液液柱压力无法平衡地层压力,会诱发井涌甚至井喷[4]。当井内压力之和小于原始地层应力时,井壁受到指向井眼方向的侧向力作用,当作用力大于岩石的抗剪强度时,井壁会发生剪切破坏或蠕变失稳,对应的工程现象是坍塌掉块或者缩径,造成起下钻困难。至于会产生哪种现象,则取决于岩石的力学特性。反之,当井内压力之和大于原始地层应力时,井壁会受到背向井眼方向的侧向力作用,井壁会发生拉张破坏,对应的工程现象是井眼漏失[5-7],由于岩石特性的不同可能是暂时性井漏,随着侧向力减小或消失而减小或消失;也可能是永久性井漏,进而发展成恶性漏失。

地壳运动会使地层沿断层破裂面发生位移,出现褶皱或者断裂带。褶皱或者断裂带周围岩石力学性质存在明显差异[8-9]。可能是异常高压,也可能是异常低压。如果这些褶皱或者断裂带存在于在同一裸眼段,地层原始应力就会出现突变,施工到上述地层,前期施工的压力平衡就会被破坏,如果没有及时建立新的平衡则地层失稳很可能发生。

同时,在实际施工中井内压力之和并不是一成不变的,随着钻井工况的变化,这个力会随之变化。如果循环钻进过程中,井内的静液柱压力和循环压耗可以平衡地层压力,那么在停泵后循环压力消失,静液柱压力无法平衡地层压力导致井壁受到侧向力作用。起钻过程中的抽吸压力进一步减少井内压力会导致侧向力的进一步加大。所以同一地层受到的侧向力的大小、方向会随之变化。使井壁反复受到不同大小、方向的侧向力作用,从而降低岩石的受力强度。一旦在同一裸眼段发生既垮又漏,使施工难度成倍增加。

钻井施工中,必然有钻井液滤液进入地层,对滤液敏感的泥页岩在受到滤液的侵入后会改变岩石的胶结性降低地层的胶结强度[10-11]。胶结强度的降低会降低岩石的力学特性,从而诱发井壁失稳。

井壁稳定性研究首先要确定钻井液安全密度窗口。地层压力包含地层孔隙压力、坍塌压力和破裂压力。关于地层孔隙压力可以通过“单点预测模型”和“综合模型法”计算获得[12]。坍塌压力计算最常用的是Mohr-Coulomb准则[13],国内的楼一珊等[14]专门就此问题作了比较详细的讨论。地层破裂压力的预测区域更是先后提出了十多种地层破裂压力的计算公式。

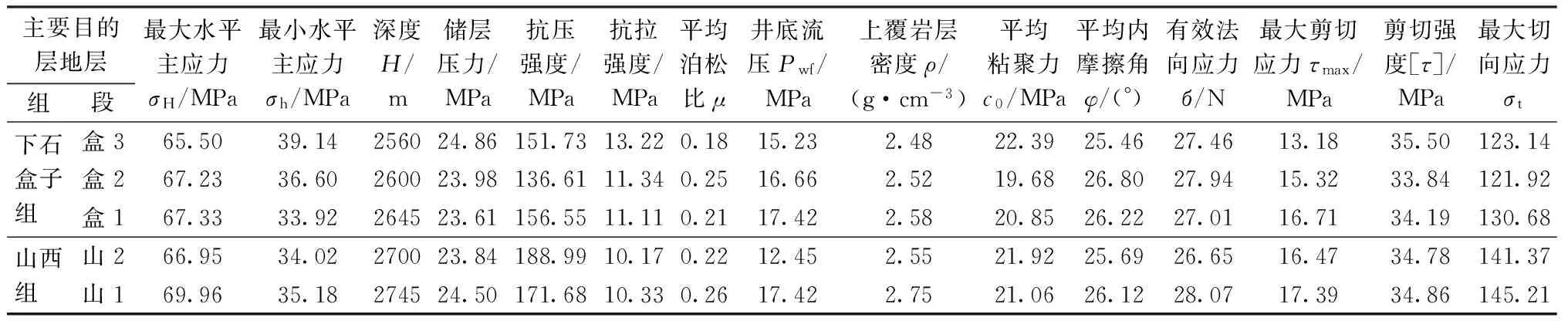

根据应力场模拟计算得到东胜气田五个主要目的层段的三个主应力的大小,根据主应力的合力计算钻井液密度的上下限值,精确钻井液安全窗口,指导钻井施工。如表4、表5所示。

表4 计算井壁应力分布的原始数据

4 井壁稳定技术现场应用

东胜气田内刘家沟组泥页岩孔隙度高、成岩差、颗粒间粘结力差、强度低,呈层理性分布,天然存在横向裂缝、易受井筒液柱压力刺激形成漏失通道,井漏风险大。并且易漏地层刘家沟组与易垮塌地层山西组处于同一裸露层段,安全密度窗口窄,个别区域存在负安全密度窗口。

4.1 井壁稳定钻井液措施

4.1.1 钻井液配方及性能指标

一开使用强抑制无固相聚合物钻井液开钻,钻进中使用0.2%~0.3%BLZ+0.5%~1%CMC+0.5%K-HPAN胶液补充维护。

二开采用低固相聚合物钻井液。配方为:4%坂土浆+0.5%~0.6%BLZ+0.8%~1%NH4HPAN+0.5%~1%DS-302。钻进过程中用0.3%~0.5%BLZ和0.6%~1%NH4HPAN+0.5%~1%DS-302,复配成胶液维护钻井液性能。若钻井液粘切过高,采用补充稀胶液或加入0.5%~1%NH4HPAN或添加0.5%~0.7%DS-302进行调整。造斜前按设计加量向钻井液中一次性加入2%~3%超细碳酸钙、2%~4%高软化点乳化沥青RHJ-3及降失水剂KJ-1。

表5 井壁应力分布计算数据

三开前特作期间,使用二开钻井液经离心机不间断处理并配置胶液调整处理,钻进过程中用0.3%~0.5%BLZ和0.6%~1%KHPAN复配成胶,以细水长流的方式均匀维护,保持钻井液中聚合物的含量,根据失水情况添加CMC、KJ-1等降失水剂。

各开次钻井液性能指标见表6。

4.1.2 钻井液维护措施

钻井液性能维护需考虑:(1)抑制泥页岩水化膨胀,最大限度避免因水化作用降低泥页岩地层的岩石强度,避免井壁剥落坍塌,稳定井壁;(2)提高钻井液的封堵能力,降低因钻井液渗入地层内部而导致岩石力学强度下降的程度,以避免微裂缝连通形成恶性井漏;(3)提高钻井液携屑能力,满足井眼净化要求,以降低施工过程中的“激动”压力,避免压力“激动”破坏地层压力平衡。

施工中,优选土粉、高酸溶性磺化沥青防止井壁失稳,提高泥饼质量,增强封堵性[15]。钻进至刘家沟组、石千峰组易漏地层前开动所有固控设备彻底清除有害固相,对于固相高难以清除的,置换一部分新浆以降低有害固相含量,然后逐步混入预水化好的坂土浆,以控制钻井液密度相对较低以减小钻井液柱压力引起的漏失,并一次性加足2%~3%超细碳酸钙、2%~4%高酸溶磺化沥青(或改性沥青粉)及降失水剂,控制失水量5 mL以下。钻进过程中使用BLZ和KHPAN控制地层造浆,避免钻井液密度和粘度非正常升高,导致“激动”压力升高。调整流型保持动塑比在0.35~0.48 Pa/(MPa·s),用LV-CMC、KJ-1降低滤失量使之尽可能低,用超细碳酸钙和沥青类材料封堵地层,抑制泥页岩水化导致的剥落掉块。降低由于钻井液的渗透导致的伊利石、蒙脱石的水化分解。

表6 钻井液性能指标

在钻至上石盒子组易塌泥岩前,充分利用离心机控制钻井液中的固相含量,控制固相含量≯8%,加足封堵类材料及降失水剂,进一步降低API失水量,控制在4 mL以内,及时逐步将钻井液密度调整至1.18~1.20 g/cm3,以达到平衡高地应力和减小向井径内应变的目的。增加超细碳酸钙及沥青类处理剂的含量,使钻井液能形成致密、坚韧的泥饼,使用等浓度聚合物胶液连续少量补充至循环钻井液当中,钻井液流变性能调整原则:“连续、稳定、渐变”。流变值过低时,补充4%膨润土浆、BLZ等聚合物,使Ø3(读数)>7。钻进中及时补充超细碳酸钙及沥青类处理剂。若发现掉块或者判断出现缩径现象,则加大沥青加量,直到井内恢复正常。对加重后的钻井液除正常开动除砂器和除泥器外要定期开启离心机以清除钻井液中的有害固相,防止虚假泥饼的形成。

4.2 东胜气田井壁稳定工程防塌措施

对于井壁稳定的要求,钻井液性能是基础保障,工程措施就是成败关键,在钻井施工中通过工程措施手段合理降低施工中的压力“激动”变化同样能降低地层压力的破坏。工程手段主要有以下几方面。

(1)加强钻井施工过程中预测。详细记录参数变化、观察振动筛返砂情况、钻井液性能变化,通过钻井参数的反映预测井内状况,及时发现、及早应对。

(2)加强轨迹控制,在轨迹符合设计前提下,尽量不在泥岩段定向,保证井眼轨迹平滑。以免长时间冲刷井壁形成“大肚子”,避免因为井壁不规则造成岩屑返出困难,岩屑堆积会导致局部压力过大,使井内情况日趋严重,施工困难。

(3)避免在“双石”界面泥岩段循环,钻进时每打完一个单根划眼1~2次。石千峰组、上下石盒子组地层棕红、棕褐色泥岩脆弱,容易剥落掉块,因此在“双石”界面泥岩段需要快速穿越。

(4)在起钻前增加钻井液密度0.01~0.02 g/cm3。以抵消因为停止循环和起钻产生的那部分循环压耗和抽吸压力。下钻到底后小排量冲洗井底,小排量循环减少静切力,影响逐渐恢复起钻前钻井液密度。

(5)改变岩屑在井壁下部分布情况,破坏岩屑床,改善井内清洁情况。在直井段每钻进300 m短起下一次,斜井段每100~150 m短起下一次,井斜较大时,密切关注振动筛返砂情况,根据返砂情况和钻井负荷加密短程起下钻次数。通过短起下及时清除井内岩屑,破坏岩屑床,稳扎稳打,步步为营。

(6)根据各层位稳定周期,结合通井、返砂情况,若通井时间超过稳定周期且出现相应层位掉块,立即回填侧钻(防止浸泡-剥落-碰撞-浸泡恶性循环)。

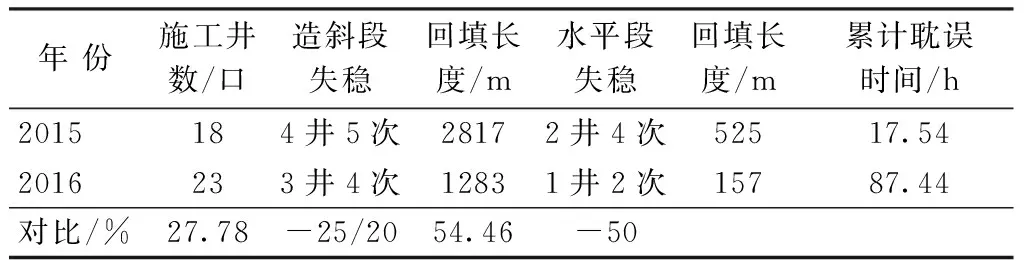

2016年在东胜气田施工水平井比2015年增加5口井,井壁失稳较2015年有所下降,参见表7。

表7 东胜气田水平井井壁失稳与往年对比

5 结论与建议

(1)2016年五普钻井分公司在东胜气田新开水平井23口,通过工程技术手段和钻井液性能方面的优化控制,混入新浆,降低钻井液中固相含量、钻遇泥岩时加足沥青封堵剂、继续施工加强固相控制等钻井液处理手段,水平段钻遇大段泥岩井下稳定,有19口井二开井段泥岩稳定,施工顺利。由此可见井壁稳定技术能有效地降低井壁失稳现象的发生,能有效地保证钻井施工的顺利进行。

(2)通过实施井壁稳定技术,对东胜气田井壁稳定起到了一定的效果,井壁失稳现象大大降低,但是仍有部分井出现了泥岩垮塌现象。且井漏和井壁失稳仍是东胜气田多发的井下复杂,因漏致塌和因塌致漏现象仍有发生,如何解决防漏和防垮之间的矛盾是以后工作的重点。

(3)井壁稳定需从钻井液材料优选、钻井液性能优化和工程技术措施综合入手,不断完善各项方案措施。针对东胜气田易漏区块出现的井壁失稳情况,要加强总结分析,开展室内评价和现场跟踪,探索新的防漏防塌技术途径,通过钻井液体系试验继续提高东胜气田井壁稳定性。

[1] 秦献民,赵润琦,路艳.中原老区井壁稳定技术应用[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2012,39(2):28-30.

[2] 赵峰,唐洪明,孟英峰,等.微观地质特征对硬脆性泥页岩井壁稳定性影响与对策研究[J].钻采工艺,2007,30(6):16-18.

[3] 孙庆春.东胜气田刘家沟组井漏与堵漏措施分析[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2016,43(2):53-56.

[4] 崔杰,赵金海,孙正义,等.井壁稳定性分析及应用[J].石油工程技术,2009,7(1):16-20.

[5] 郭春华.井眼应力分布模拟及井壁稳定性研究-以川西须家河组气藏为例[D].四川成都:成都理工大学,2011.

[6] 徐济银.井壁稳定性评价技术研究[D].山东青岛:中国石油大学(华东),2000.

[7] 陈秀荣.泥页岩井壁稳定性研究[D].湖北武汉:中国地质大学,2009.

[8] 宋国奇,刘克奇.断层两盘裂缝发育特征及其石油地质意义[J].油气地质与采收率,2009,16(4):1-3.

[9] 程远方,沈海超,赵益忠,等.复杂断块构造的地应力场研究——以海拉尔盆地贝尔凹陷希3断块为例[J].西安石油大学学报(自然科学版),2008,23(5):15-20.

[10] 卢占国,李强,李建兵,等.页岩储层伤害机理研究进展[J].断块油气田,2012,19(5):629-633.

[11] Oort V E,Hale A H,Mody F K,et al.Transport in shale and the design of improved water-based shale drilling fluids[J].SPE Drilling & Completion,1996,(3):137-146.

[12] 樊洪海.测井资料检测地层孔隙压力传统方法讨论[J].石油勘探与开发,2003,30(4):72-74.

[13] 张保平,方竞,丁云宏,等.用Mohr-Coulomb破坏准则预测最小水平主应力的实验方法[J].石油勘探与开发,2003,30(6):89-91.

[14] 楼一珊,金业权.岩石力学与石油工程[M].北京:石油工业出版社,2006:51-59.

[15] 吴纪修,张永勤,梁健,等.羌塘盆地天然气水合物钻探试验井工程井壁稳定性分析[J].探矿工程(岩土钻掘工程),2014,41(6):8-13.