教育扶贫与留守儿童关爱体系建设

——基于D县T村“图书导读试验”的研究

2018-03-14陈静,王名

陈 静,王 名

(1.清华大学 公益慈善研究院,北京 100084;2.华北电力大学 法政系,河北 保定 071002)

一、问题的提出

反贫困是世界话题,如美国经历了从20世纪50年代重视物质补给到70年代开始以人力资本投入为主再到综合反贫困战略转变,我国的扶贫理念和方式也经历了由道义性扶贫向制度性扶贫,由救济式扶贫向开发式扶贫转变。阿玛蒂亚·森、舒尔茨等学者都指出人的能力提升是扶贫的重点所在。教育扶贫本质上是通过投资开发人力资源,提高人的自救能力和发展能力,从根源上攻克贫困难题。自20世纪80年代始,中国就非常重视教育扶贫在促进国民素质提高和经济社会发展中的重要作用。近年来,党中央、国务院对扶贫工作作出了一系列重要部署,特别是对教育扶贫工作提出了明确要求。《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020)》提出“要坚持开发式扶贫方针,创新体制机制,完善政策体系,大力推进专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫,不断提高扶贫地区和扶贫对象自我发展能力,积极开展国家合作”,明确了专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫三位一体的工作格局,日益重视慈善组织的力量,通过政府、市场与社会多元主体共同参与治理贫困。

快速的工业化和城市化,人口从农村大量迁移到城市导致农民工群体的出现。国家统计局发布的农民工监测报告显示,截至2016年末全国农民工总量达到2.82亿人,其中外出农民工1.69亿人,分别比上年增加424万人和50万人[1]。根据第六次人口普査数据估算,农村留守儿童规模已达6 100万,占农村儿童的40%,占全国儿童的22%。至2016年,我国16岁以下农村留守儿童有902万人,其中由祖父母、外祖父母监护的805万人,无人监护的36万人。6年间,留守儿童监测数据的变化,除了抽样和监测方法的不同和政策实效外,重要原因在于对“留守儿童”及“留守现象”的理解和识别的差异。如2010年人口普查是将留守儿童的年龄界定在18周岁以下,父母一方外出务工;2016年民政部根据《国务院关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》对农村留守儿童的概念进行了新的界定:“父母双方外出务工或一方外出务工另一方无监护能力,无法与父母正常共同生活的不满16周岁农村户籍未成年人”。

“留守”的实质是人口的迁移导致家庭成员长期的分离和家庭结构的变化,留守儿童现象是古今中外都存在的历史现象,历史上走西口、闯关东、下南洋以及农村人口进城过程中,都曾出现过留守儿童。留守现象也体现了社会的结构性特征,如城乡二元分割和新型社会阶层农民工,包括发展中国家的国际劳工等。“留守”是社会急剧变迁的产物,带有鲜明的时代特征,同时也是个人和家庭的自主抉择,是农村家庭和社区经历的生存方式、思维方式、价值取向、生活习惯和社会身份的变革[2]。尽管持续改进的国家政策一直致力于增进农民工群体的社会福祉,但是农民工仍然无法同等享受城市居民的权益,并被边缘化。农民工随迁儿童或留守儿童较少获得充足的医疗、教育等公共服务。留守儿童是工业化和城市化付出的高昂代价,是农民工阶层生存困境的体现。“留守”作为社会有机体运行过程中必然发生的人口迁移和流动的产物,但是在特定的时空中,它会成为社会风险,留守儿童成长过程中存在心理健康和行为偏差隐患,留守家庭存在分离甚至破裂风险,社会安全和秩序也会因特殊弱势人群数量的增加而面临挑战。科学合理的制度建设和政策安排、社会服务的及时提供会缓解和预防这一社会风险发生的几率。

乡村儿童群体包括乡村常住留守儿童、乡村非留守儿童和随迁流动儿童群体。留守儿童问题与当前的人口流动、城市化、社会融入等问题相互交织和影响,帮助留守儿童应对困境应从多层次角度入手认清问题的本质[3]。本文从反思留守儿童“问题研究视角”转向“儿童发展视角”,不局限于儿童教育及福利贫困本身,强调从社区共同体视角来审视乡村教育贫困问题,尝试从全局性、系统性、整体性来理解留守儿童困境。基于对国家级贫困县T村“图书导读试验”的个案研究,阐释贫困山区留守儿童教育需求、补偿教育、社区营造和贫困治理之间的内在逻辑联系,探寻贫困山区教育扶贫和留守儿童关爱体系建设的可行路径。

二、社会基础:T村儿童福利评估

通过对留守儿童相关问题的回顾,选取儿童福利评估框架;结合社区分析的方法,对T村的儿童福利现状及困境等进行深入综合评估。田野调查过程主要采用参与式观察、个案访谈、问卷调查等方法来搜集研究资料。

(一)留守儿童研究综述和评估框架

对留守儿童相关问题的研究呈现出多学科趋势,经济学、社会学、人口学、教育学和心理学分别从各自学科视角审视这一问题。已有研究主要集中讨论了父母外出务工对留守儿童身体健康、个性发展、心理和行为特征、情绪情感等方面的重要影响,主要包括:

1.亲子分离的养育方式对留守儿童身心发展的影响。如家长、监护人饮食习惯和教养方式影响孩子的身心健康和人格的发展[4]。留守儿童群体有不适当的食物摄入和营养不良的风险。应为留守儿童照顾者提供健康教育、改善健康相关的技能和信息[5]。父母外出务工会损害家庭的凝聚力,降低孩子对父母的依恋,从而对留守儿童的自尊产生负面影响[6]。随着父母的离开,留守儿童有可能变得胆小和压抑,容易生病或生气[7]。当孩子发现父母并不是全能的保护者时,不免会发生一种深切的恐慌[8]。父母外出务工安排影响了家庭结构和家庭资源的变化,而这一变化对留守儿童的婚恋观和婚恋行为抉择产生重要影响[9]。

2.同伴和师生关系对留守儿童发展的影响。如农民工频繁地更换工作地点可能会损害流动儿童或留守儿童与同学及教师关系的培养,使之缺乏归属感,不利于其情绪和社会功能的正常发展[10]。积极的师生关系有助于改善留守儿童的幸福感[11]。

3.增进留守儿童福利的策略。联合国儿童权利公约指出家庭和社区在促进儿童福祉方面应致力于创造具有潜力的儿童成长环境。家长、老师和儿童自身都应参与到儿童相关政策的制定过程中,充分发挥儿童照顾者和教育者在促进儿童发展方面的主观能动性[12]。家长加入到学校教育和社区发展的目标设定和机制创新中,可以适时地了解儿童成长的困境并对之进行有效辅导[13]。应对留守儿童开展生活技能训练。生活技能训练旨在开发知识,培养正确的生活态度和心理社会能力,使学习者能够采取积极的行动来发展和维持健康的行为和良好的生活质量[14]。增加对家庭进行投资的项目,协助贫困家庭实现儿童养育计划,并且尽可能在避免家庭成员分离的情况下提升家庭收入[7]。专业的社会工作提供了多元化解决社会问题的策略,助力在个人、家庭和社区层面上社会支持网络的构建[7]。此外,也有研究关注社交媒体对于留守儿童成长的重要影响。如手机的使用可以连接分开居住的家庭成员,对增进成员间的感情是非常有价值的;但是手机上网后邪恶信息可能会提升未成年人犯罪率[16]。

综上所述,学界对留守儿童问题的探讨集中于留守儿童心理和行为偏差、成长困境、福利需求以及多元主体在留守儿童关爱体系建设中的职责,忽视了社会变迁和人口大规模流动背景下乡土社区网络内在联系纽带的松散对留守儿童生存环境的冲击。本研究选取“社区营造-儿童发展”的分析框架,将乡村社区视为联系留守儿童及其家庭与城乡社会的重要中介,通过开展以社区共同体意识提升、社区文化保护和传承、社区内部治理结构合理化为核心的社区营造实验,以乡土社区的再造和复兴来增强乡村儿童家庭的社会功能,构建保障留守儿童各项合法权益的环境友好型社区。评估框架主要从儿童社会保护和发展视角来审视留守儿童的家庭和社会关系、教育需求、家庭养育或照顾能力以及社区环境因素。

(二)T村儿童福利评估:基于“社区营造—儿童发展”框架

T村是国家级贫困县D县下辖的一个偏僻山村,全村共424户家庭,儿童总数为220余人,留守儿童为160人,其中幼儿园20~30人,在T村小学就读22人,在L镇初中(距T村15公里)就读的有40~50人,在D县(距T村150公里)和Q镇(距T村30公里)就读高中有40~50余人。父母单方外出务工100余人,父母双方外出务工100余人,留守老人68人。

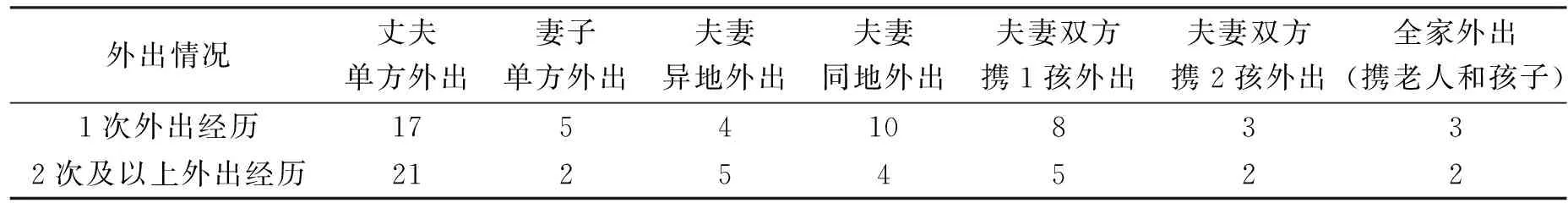

1.家庭和社会关系。留守儿童类型主要有单亲监护(由父母一方留守在家抚养)、祖辈监护、单亲与祖辈合作监护、由亲戚、邻居或老师代为照顾、自我监护(自己单独居住或与未成年兄弟姐妹居住)。撤点并校以后,家离学校较远也是导致孩子成为隐性留守儿童的重要原因。例如有的孩子周一至周五居住在老师家中或是亲戚家中,周末回到家里与父母团聚,或是寒暑假才回到家中。T村儿童留守类型主要集中于隔代抚养中的祖辈与单亲合作监护、单亲监护,以及祖辈监护,见表1。

表1 T村儿童家庭外出务工经历%

外出情况丈夫单方外出妻子单方外出夫妻异地外出夫妻同地外出夫妻双方携1孩外出夫妻双方携2孩外出全家外出(携老人和孩子)1次外出经历1754108332次及以上外出经历21254522

增加家庭收入,为子女教育提供更多的经济资源或创造在城市就学的机会是农村夫妻外出务工的主要目的。农民外出务工经历,会使得他们更重视儿童早期的教育、智力开发以及对教育质量的投入、与老师之间的联系等。

照顾生病老人是外出务工家庭成员返乡的重要原因,这一方面突显了农村养老服务的欠缺,另一方面则是乡村传统伦理规范的制约。外出务工人员返乡后其家庭收入和生活质量都会受到影响。

外出务工人员与留在家里的子女主要通过电话、短信、微信、QQ在线聊天和信件等进行日常沟通,其中以电话和网络沟通为主要渠道,通话时间一般在每次3~10分钟之内;通话内容主要涉及儿童身体健康、学习成绩、家人状况、衣食住行等方面。外出务工人员回乡探视亲人的频率为每年1~3次,或是暑假接孩子到其工作地点一起生活一段时间。

留守儿童与外出务工的父母联系较少,其社会交往主要体现在校内师生和周围的儿童。留守儿童在心理、情感和行为发展方面往往表现为障碍心理和偏差行为问题较为突出,抑郁、焦虑等现象较为普遍。

2.教育需求。重视应试教育,素质教育较为薄弱。“努力学习,考上大学,走出大山”成为乡村儿童奋发图强的精神动力。T村小学早晨7点开始做早操和搞卫生,7点半晨读,傍晚有两节晚自习;除体育课外,其余时间儿童几乎都在学习语文、数学和英语。一方面,偏远乡村教育资源匮乏,学校没有专业的体育、音乐和美术课教师,由语文、数学和英语教师兼任;另一方面,乡村教师流动性较大,老教师是教学骨干,教师的接力不顺畅,教学质量不稳定;往往通过延长教学时间,在升学考试的基础科目上下功夫提升学生学业成绩。

3.家庭照管能力评估。家庭收入主要为外出务工收入和小部分养殖或种植收入。留守老年人多患有慢性疾病,在兼顾农业生产性劳动之余,仍承担着照料儿童的责任。 留守妇女在照顾儿童之余,也承担着照料老年人的重任。“学校寄宿+家庭照顾”模式较为常见。乡村整体经济落后,教育支出在家庭总支出中所占的比例较大。为维持基本生活,60岁以下的家庭成员外出务工的可能性较大。为儿童提供基本照管的稳定性较差。

4.社区环境因素评估。学校内儿童公共活动空间狭小,设施不齐全;家庭及学校住房条件较差,欠缺洗浴等卫生设施配置,不利于儿童良好卫生习惯的养成。社区中缺乏儿童公共活动空间。社区建设以国家扶贫投资为主,公益慈善资源介入较少。

三、路径和机制探索:补偿教育与社区营造

基于对T村的儿童福利评估,以教育扶贫和关爱体系建设为主旨,实施“图书导读试验”,通过社区营造搭建和完善儿童公共活动空间,改善留守儿童整体成长环境。

“图书导读试验”以教育扶贫和贫弱人群关爱服务为着力点,设计了高校和贫困县之间的对接,动员高校志愿者和贫困地区居民共同致力于改善贫困地区儿童成长环境。“图书导读试验”基于T村教育资源特征,以满足留守儿童的实际教育需求为出发点,由D县团委和高校合作搭建。

“图书导读试验”的目标是启发阅读兴趣,培养阅读能力,开拓儿童的想象力和创造力;促进大学志愿者与乡村儿童的交流,陪伴成长。倡导儿童家庭参与读书活动,增进儿童与外出务工家人的情感交流。志愿导读采用远程在线导读的方式进行。每周1次,远程在线导读45分钟。服务对象是T村小学一年级到六年级学生以及学生家长(含留守妇女、老人和外出务工家人)。同时,探索高校在教育扶贫领域提供志愿服务的可持续性创新机制。具体内容包括:(1)阅读板块的设立和书籍的遴选。结合教育部《儿童学习与发展指南》,在对不同年龄阶段的儿童知识结构、阅读兴趣和需求进行调查和评估的基础上,设置历史、文学、英文、科普读物、国学经典板块,并提供适合儿童阅读的各类图书。(2)课后时间,让儿童家长,尤其是外出务工父母与儿童一起通过“经典导读APP”共同参与阅读活动,分享阅读体会,增进亲子交流。为辅助儿童及家长熟练使用微信和APP,项目组每月为儿童家庭举办一到两次网络技能培训课。

(一)“贫困山区教育奇迹”的优势和困境

我国区域经济与社会发展长期不均衡,突出表现在乡村优质教育资源的匮乏以及公共服务配置不均。作为受助者的贫困社区,H省巴东县位于国家扶贫攻坚主战场——连片特困地区之一的武陵山区,是国家扶贫开发工作重点县。在这个闭塞的贫困县,县一中持续数年保持了较高的高考升学率,形成备受关注的“教育奇迹”*从1998年考出第一个清华大学学生至2016年,H省B县一中连续18年、累计81名学生考入北大和清华。“贫困山区教育奇迹”表明在政府政策支持、学校和家庭的共同努力下,寒门依然能出栋梁材。。

“贫困山区教育奇迹”主要是指自然和社会资源较弱地区在经济发展落后情形下,在高考升学录取中持续创造佳绩。其成因主要包括:(1)贫困山区居民秉持通过教育改变后代命运的理念,也反映国家教育扶贫战略思想的重要影响。(2)贫困地区在优质教育资源总体匮乏的形势下,主要依靠老教师对教育事业的奉献精神。

“贫困山区教育奇迹”是应试教育模式的成功实践。教育的真实含义应是人的综合素养培育、潜力的提升和德智体美劳全面和可持续健康发展。贫困山区是城市化背景下劳务输出主要阵地之一,贫困人口集聚,贫困儿童、留守儿童、流动儿童较多,升学成绩是审视儿童发展的重要指标,但不应是唯一指标。(1)贫困是一系列消极情景和事件的综合体,会给人带来各方面的压力和困难,贫困家庭成员更容易产生习得性无助。贫困儿童相对于一般同龄人更容易产生抑郁、焦虑和愤怒情绪以及攻击和社交抑制行为,导致其难以形成正常的人际关系和社会支持体系[17]。乡村教育发展除重视学校硬件设施的兴建、教师人才队伍的培养外,应高度重视贫困儿童的家庭服务和心理教育以及行为辅导。(2)应重视学生思考和创造能力的培养。如在对T村小学教师访谈中了解到,学生在命题作文中常找不到写作的素材,因为从小生活在交通和信息都闭塞的偏远山村,不少学生没有走出过大山,了解外界的重要途径是广播和电视,由于对社会生活情景缺乏身临其境的体验,学生的想象空间受到限制。

(二)留守儿童的“补偿教育”

补偿教育(compensatory education)指为文化处境不利的儿童设计不同教育方案,以补偿其幼年缺乏文化积淀的环境,进而减少其课业学习困难,增进课业学习能力。补偿教育的意义在于提高儿童的学习能力,同时使其形成良好的学习习惯,弥补监护人在教育能力方面的不足,在一定程度上实现了为身处不同教育环境的受教育者提供尽可能多样的受教育条件和机会,是促进教育公平的主要措施之一[18]。慈善组织协助政府补充供给教育公共服务,帮助留守儿童家庭提升科学育儿水平,给予留守儿童更多的成长辅助,是共治视域下参与教育扶贫的有效路径和机制。

研究表明,公益组织的儿童扶助策略应重视社会包容,明晰受助地的文化背景和社会结构,文化价值观嵌入应尊重当地的儿童抚养习惯,以维护儿童权益为宗旨提供服务。联合国儿童权利公约指出家庭和社区在促进儿童福祉方面应致力于创造具有潜力的儿童成长环境。家长、老师和儿童自身都应参与到儿童相关政策的制定过程中,充分发挥儿童照顾者和教育者在促进儿童发展方面的主观能动性[19]。

1.“入乡随俗”的补偿教育。在“互联网+”教育扶贫实施过程中,乡村网络通信等基础设施较为落后,村民现代网络知识和技能有待提高。乡村网络通信基础设施较差,影响了志愿者和受助者远程在线交流的稳定性和通畅性。“图书导读试验”为方便留守儿童家长与学校老师及时联系组建了微信群,但是部分留守儿童家长因不会使用手机或微信,无法参与到活动中来,无法及时与教师和志愿者沟通。

偏远山区居民传统育儿理念顽固,“教育扶贫”入乡随俗最佳路径需进一步摸索。由于自然地理和经济文化条件限制,偏远山区居民已形成的通过读书、升学走出大山改变命运的观念非常牢固。儿童家长对于教育的理解是参加升学考试,考上好的中学和大学,对于教育是人的综合素养提升和人的全面发展方面认识较为模糊。“图书导读试验”在一定程度上引导家长和儿童扩展视野,了解阅读和知识面的重要性,但是彻底改善乡村居民的升学理念,还需持续的努力和探索。

2.促进亲子交流,提升留守儿童道德素养。“情感的表达是通过家庭的结构来规范,在家庭记忆的框架中,人物和事实才确实发挥标志作用。每个人物都表达出一套完整的个性,每个事实都扼要地重演这个群体生活中的某个完整的时期。正如意象和观念之间的共存[20]。”亲子分离导致儿童家庭记忆的缺失,“图书导读”倡导留守儿童与外出务工父母一起阅读书籍,是促进亲子沟通交流的有益尝试。“图书导读”以“爱的教育”为切入点,在导读过程中将亲子交流的重要性、文明礼仪、乡风民俗、家乡归属感等通过儿童喜闻乐见的生动故事自然地传递给儿童,在培养阅读能力的同时,提升儿童行为准则和道德素养,塑造儿童尊敬和体谅外出务工父母,了解社会、热爱家乡、积极奋斗的意识和情怀。

案例:导读老师围绕《爱丽丝奇遇记》这本书,在四年级开展了“娃娃的祝福·家人奇遇记”主题导读活动。导读老师问:“孩子们,如果我们也做一个奇特的梦,梦境里,希望外出务工家人过上什么样的幸福生活?”孩子们展开辛酸的幻想并回答:“希望爸爸妈妈可以不那么辛苦,每顿都按时吃上热饭”“希望爸爸在修房子时不会被砖块砸到,不会吸呛鼻的粉尘,不会生病。”“希望妈妈干活时不会踩到钉子或玻璃,脚不会出血”“希望爸爸妈妈可以过上幸福、安全、舒适,轻松的生活”“希望爸爸妈妈在田地里干活累时,可以有人为他们端上一杯水,给他们送热饭吃”。

3.建设社会互助平台,促进留守儿童社会参与。“图书导读试验”项目实施通过高校志愿导读老师与D县T村小学生的互动,探索“互联网+”时代“高校+政府+市场”合作的教育扶贫新模式。如与北京云教育科技公司、电信想家系统和D县团县委合作,由志愿者为儿童提供远程在线导读服务,通过经典导读APP系统(含经典导读技巧、图书、课后辅导等)为儿童家庭提供课后在线阅读支持服务。志愿导读老师只需准备好手机或电脑,即可轻松便捷地实现对偏远山区儿童的远程教育辅助。

公益慈善的终极目标是消除贫困。团委、群众团体是政府和社会的桥梁,他们还是做组织内号召的事,倡导、组织标志性活动。社会公益往往体现在政府的毛细血管延伸不到、供血不畅的地方。比如,政府不能包,包了也不公平。比如留守儿童和留守老人的事,政府保障基本安全、生活、教育;却无法保障情感慰藉,但是公益就可以补给。如果你买不起手机,公益可以给你买,可以让孩子和父母相互看到。能帮一个是一个。对孩子成长的关怀,指导百姓的发展,让他们开阔视野。政府负责物质贫困,越往上走,精神方面就需要公益介入。老百姓不愿学文件,公益活动的空间比较大。高校的支持,在精神方面是终极的目标;可以通过一些固定的形式让高校和D县T村联结起来。引导孩子们诚实、守信、孝敬长辈等,可以让他们融入到图书导读试验里面。(CXJ,男,49岁,原D县县委书记)

“图书导读试验”作为资源链接平台,让留守儿童在参与公益活动的过程中增进对社会的认识,体验作为受助者和施助者的不同感受,培养努力学习、积极回馈社会的思想意识。让留守儿童意识到自己虽然是贫困山区的受助者,但可以通过自身的努力回报社会。

例如“图书导读试验”项目组与北京工业大学校医院合作,为T村小学捐赠书籍,“图书导读”课程中就此开展了“天使·童心”主题班会,孩子们通过书信和绘画表达了对北京工业大学校医院医护人员的感激和敬意。校医院医护人员很受鼓舞,在给孩子们的回信中谈到“每个人都有爱的能力,包括小小年纪的同学们。我们会更努力做好医护人员救死扶伤的本职工作”。这一互动让孩子们意识到自己不仅仅是贫困山区的受助者,也可以通过努力回报社会。

(三)社区营造与环境友好型乡村儿童社区建设

“社区营造”是旨在通过共同体意识和社区文化建设实现社区可持续发展的思维模式,它包含两个重要面向:一是强调自下而上、重建社区的自主性和可持续性,在人们的生活场景中培养参与意识。二是与“全球化”、社会“同质化”相对应的“地方化”,强调文化的在地性和多元文化保存,以及基于地方纽带的共同体重建[21]。我国传统观念中,儿童的养护和教育素来是家庭的职责与功能,在家庭能力所不及之处,政府和社会才予以帮扶和干预,这一理念也深刻影响了儿童福利政策的制定和实施。现代儿童发展观是一个综合性概念,包括儿童的教育、医疗、生活照料、安全保障、心理及行为、儿童道德的发展,促进儿童发展的策略应包括贫困儿童救助、儿童社会保护和儿童福利增进。研究表明,儿童的身份认同、安全和归属感以及儿童发展与其出生和成长的社区自然社会环境状况密切关联[22]。在尊重T村教育惯习和民风民俗的基础上,“图书导读试验”通过开展补偿教育,创建家庭、学校、市场、社区与政府的互助合作机制,优化留守儿童的社区成长空间。

1.以“补偿教育”为桥梁探索社区营造。首先,动员村民致力于乡村环境保护和产业发展。“图书导读试验”选取T村小学组建了二至六年级学生家长群,并定期在家长群内组织学生家长开展图书阅读、创业动员、技能培训、关爱留守母亲和留守老人、环境治理、传承乡村传统文化、邀请本乡外出创业成功者回乡带领乡亲发展产业等活动,增进了村民保护自然环境和发展高山生态农业的意识,村民返乡创业的意识增强,普遍意识到外出打工不是唯一提升家庭经济收入的方法。顺应国际和国内对生态农业产品的需求,立足于村庄本身的发展,保护生态环境,发展独具特色的高山生态农业是兼顾家庭与事业,实现乡村可持续发展的重要选择。

我们是山区,一直都是古老的耕作方法,机械在我们这里不好用。就连耕地的牛也要本地长大的牛才行。在“图书导读试验”项目组的带动下,我们开始意识到村里以后如果想走生态农业的道路,必须把环境保护好,不能随意倾倒垃圾。如果山和河都被污染了,以后我们自己的生活也要受影响的。(TXL,女,40岁,村民)

其次,在社区营造的过程中,村民们开始萌发了自主创业意识,环境保护意识也在逐渐增强,自组织和互助意识提升。例如村民们自发组织了雨雪天接送孩子上下学的队伍,排了时间表相互替换着帮助邻居接送孩子。

我们这里高山上住有人,山中和山下也有村民。山上的村民如果送孩子来上学,有时要来去要好几个小时,河对面的居民如果遇到下大雨涨水,孩子还没法来上学了。上下山的路遇到雨天很滑,不好走,老年人送孩子上学容易摔跤。我们留守母亲平时白天也没啥事,做点手工活。在“图书导读试验”项目组的建议下,我们组成了接送孩子小分队,帮助老人们和农活忙的人们接送孩子,也是顺路,就是乡邻相互帮助。(CYL,女,29岁,村民)

中国乡村有三个为地方治理提供资源的领域,“公”代表政府的再分配原则,“共”是社区的互惠原则,“私”是市场的交换原则。在国际比较上,“共”是中国基层治理的最大资源,可以将自上而下的转移支付与农民自下而上的需求偏好结合起来,实现基层的民主和社会治理[23]。慈善组织参与乡村社区营造,在一定程度上改变了政府注入资源的方式,以更贴近村民的方式辅助村民开展儿童教育活动,满足了留守儿童替代性照顾服务以及补偿教育需求,慈善组织可链接政府、市场与社区资源,或者把政府的福利资源直接输送到村落,并在此过程中加深了村民对家与国组成的共同体的认识,一方面通过社会关怀服务认识到政府政策的可及性,另一方面在社会辅助过程中实现增能与发展,促进乡村治理能力的提升。

2.保护乡村生活共同体的社会记忆。乡村非物质文化遗产是村落共同体宝贵的精神文化财富,承载着村落记忆和文化共识,它以生动的形式和内容劝善修德,讲述爱国主义、忠孝仁义礼智信和廉耻,包含倡导夫妻和睦、劝酒戒赌、孝敬老人、社会和谐等伦理道德方面,贴近其原生社区的生活常识,易于被村民们理解、接纳和传播。应在村民的日常生活实践中保存村落共同体的社会记忆,创新乡村非物质文化遗产保护与传承的体制机制。实施教育扶贫应将乡村非物质文化遗产纳入公共文化服务体系建设,倡导村民重视乡村文化的社会价值以及与当地经济和教育发展的内在联系,让留守老人、妇女和青少年成为传承的过渡性主体,逐步增强村落文化自信,让乡村生活共同体的记忆在其文化载体所生长的地域空间保持生命力。

上个世纪50年代,我们村好多人会耍灯,但是老人们相继去世后,好多民间舞蹈失传了。过去有踩莲船,每年春节在街上都有妇女会跳。原来有文昌阁,宋朝时修的,里面有宝塔,抗日战争胜利后拆了;还有清凉寺,我们这山像犀牛一样,清凉寺在山头上,也在“文革”时期拆了。万寿宫也拆了,粗粗的木头柱子没了,现在科技再发展也再造不出来了。现在的人保护文物古迹意识薄弱,历史厚重感不够。当年我们老一辈人喜欢听的歌,我现在还老用录音机放《十把扇子》《十欠》《十想》,以前我还参加过腰鼓队。年轻的出去打工了,老人要干活,娱乐生活无人组织。(ZZW,男,72岁,村民)

3.社区营造与环境友好型乡村儿童社区建设。青壮年劳动力常年大量外出务工,改变了乡村社区的人口结构和农业发展模式。村委会作为乡村居民自治组织在公共服务提供方面起到一定的衔接作用,但多数情况下,留守儿童、留守妇女和老人组成的村庄处于“失组织”状态,村庄邻里的互助共济功能没有充分地调动起来,村民在村庄建设和文化传承方面的意识淡薄,村庄的文化凝聚力较弱。

在访谈中发现,村民们认为政府在推进经济发展的过程中牺牲了历史文化的传承,历史文化古迹是人们尤其是老年人的精神家园,随着古迹的消逝,村庄的社会记忆开始断裂。新中国成立后一段时间,在高度集中的计划体制下,国家垄断了几乎全部社会资源,传统社会组织与规范曾退出历史舞台或远离人们生活。乡村这一基于血缘地缘衍生的家园在社会记忆丧失的过程中坎坷前进,传统和现代相互交织冲击着村民的观念,乡村断裂式发展模式削弱了村民的自组织能力。

农村社会发展的历史表明,村民自组织化程度与农村社会秩序和公共服务自我保障能力高度关联。在自组织化程度较低的历史时期,农村居民的文化维系力、公共服务自我保障能力都会明显下降,社会秩序相对混乱;在组织化程度较高的历史时期,农村居民对集体事物的关注度和参与热情都会有所上升[24]。乡村社区自组织能力的减弱对其社会支持网络功能的发挥产生了负面影响,也致使乡村社区抵御社会风险能力降低。

四、政策建议和后续思考

社区共同体意识的成长需走乡土社区内源式发展路径。一方面,社区内源式发展路径对社区成员的素质有较高要求,也即是政府和社会组织需合力为村庄成长提供充足的教育、医疗等公共服务[25],对外出务工人员和留守人群进行及时的职业技能培训,给予乡村居民终身教育和成长机会。另一方面,社区共同体意识的成长必须有一定载体,应协助乡村增强自组织能力,发展乡村社会组织,让村民自发地挖掘和整理乡村的传统和现代资源,延续乡村文化血脉,型塑乡村自身的发展模式。

环境友好型儿童社区的营造需多元共治体系持续推进。T村学校和家庭在育儿方面仍将注意力集中在儿童基本的生活照料和学业提升上的需求,改善儿童成长环境的意识较为薄弱,需政府和社会组织长期的引导和渐进培育。环境友好型儿童社区的营造与乡村自然生态环境、乡村社会文化环境、社区儿童福利设施以及学校和家庭教育理念的深度转变密切相关。“补偿教育”公益实践迈出了通过教育扶贫链接政府、家庭、学校、市场和社会组织的第一步。

(一)通过社区营造增强家庭和社区的互助保障功能和社会责任意识

从多维贫困视角来审视贫困成因,将社会资本和社会参与能力等体现脱贫潜能的指标纳入贫困户的瞄准和帮扶机制中,通过教育扶贫加大对贫困地区人力资源的投资和开发力度,以人的素质提升为核心要务,公益慈善“最后一公里”应是以提升弱势人群的生存能力为着力点,使惠民政策真正在基层获得实效。公益慈善由传统向现代的转变,应建立在基于受助者对于慈善真谛的理解,慈善不仅仅是实物的补给,“助”与“扶”更是致力于人的自助和自救能力的提升,致力于人的发展。

1.把社区营造的视角纳入教育扶贫政策设计中,增强乡村家庭和社区的互助保障功能和社会责任意识。考虑传统文化传承、敬老孝老的弘扬、邻里互助等因素,把家风家德建设、社区睦邻友好习俗传承视为扶贫的配套工程予以重视和实施。激活各指标间内在的联系,让经济发展和社会进步相协调。家庭是社会的细胞,传统文化家庭教育中的家训、家规、家教、家道、家风、家学、家德等表现形式是社会风气、公民道德的精神源头。“家国一体”的儒家伦理思想植根于中国人的血脉之中,在“修身、齐家、治国、平天下”这一递进模式中,家庭是相对稳定的修身平台,“治国”“平天下”是在家庭中修身后的社会实践及能力延伸。成功的家庭和社区教育不仅塑造优秀的公民个体灵魂、人格特征、意志品格,而且影响到全民族的整体精神。一方面应增加农村教育资源的支持力度,尤其在学校的建设和师资配备方面,重视学校在农村文化建设和人口均衡分布中的核心载体作用;另一方面,为贫困户提供家庭和社区教育方面的社会服务,增进德育的培养树造,以家庭和社区为重要场域提升贫困户的公民精神和社会责任意识。

2.通过社区营造培育村民社会创新精神和贫困的社会化治理机制。随着村民外出务工,村庄原有的文化传统和社会网络遭到破坏,社会记忆丧失,社会共识和村庄凝聚力退化,脱贫能力薄弱。在推进农业产业化、农业科技创新、新型农业经营主体培育过程中,可以充分发挥村落社会互帮互助功能,让中青年等具有创新创业潜力的贫困人口成为“脱贫精英”,并且充分强化“脱贫精英”的榜样示范力量和其在乡村社区建设中的骨干作用。重视乡村经济组织的利益联结和带动作用,让农业生产合作社和家庭农场等新型农业经营主体成为承接国家扶贫资源和整合乡村地域、人口和文化的要素,成为助益社区营造的重要载体,为留守村民提供现代农业知识普及教育服务、开展淘宝电商等就业技能培训,创造就近就业的机会,增强家庭和社区的经济安全和育儿养老功能,探索贫困的社会化治理机制。

(二)乡村儿童社会保护体系完善:城乡资源均衡配置

乡村和都市应是相辅相成的,增进城乡融合是经济建设首先要解决的核心问题[8]。留守儿童问题的解决最终取决于城乡公共服务的均衡配置。具体而言:(1)完善政府间财政转移支付机制,从源头上保障城乡儿童公共服务均等化。在就业、医疗、住房和教育政策设计方面给予农民工阶层及其家庭子女全方位的关爱,从政策顶层设计理念上弱化城乡二元分割利益格局,针对人口在城乡的迁移流动设计灵活多元的医疗和教育衔接机制,降低农民工及其子女社会融入的难度。(2)重视乡村教育制度的建设和完善,珍视乡村教育资源的优势,从儿童发展的视角切入,以社区营造和环境友好型儿童社区构建为着力点增进乡村儿童社会福利。(3)对乡村的医疗保健、科学育儿知识传递等家庭服务进行干预,增强乡村家庭的儿童照料和自我保障能力。(4)通过提高最低工资和限制最大工作时间,让外出务工者可以有更多的时间和精力与孩子沟通。(5)促进城乡社区教育资源衔接机制的创新和乡村教育质量的提升。国际实践表明,人力资本的投资有助于减缓贫困的代际循环。应为农民工提供更多的教育发展和职业培训,让流动人口和留守人群享有平等的公共教育、医疗保险、社区老年护理服务等福利服务,增进留守儿童家庭抵御风险的能力[26]。流动儿童和留守儿童本质上是同一儿童群体受到人口流动影响在空间上和家庭形态上差别化的体现。解决留守儿童和流动儿童问题必须把二者有机结合成一个整体来加以解决[27]。一条可能的路径是:留守儿童→流动儿童→城市儿童,它是人口迁移和城市化的内在要求,也是流动儿童和留守儿童及其家长的愿景。城乡异地教育衔接机制的创新(尤其是中考和高考制度改革),以及流动儿童社会融入服务的及时供给是促成这一路径的重要保障。另一条路径是流动儿童→留守儿童→非留守儿童,这要求乡村社区经济产业的发展和社区功能的完善、乡村社区教育质量的提升,以及相关公共服务的完善来协同实现。

总之,社区营造与儿童发展相辅相成。通过社区营造整合政府、市场、社会力量,唤醒共同体意识、发展社区文化,走内源式发展道路以实现乡土社会的重建和成长,建设适宜乡村儿童发展的环境友好型社区。慈善组织参与留守儿童教育扶贫和社会关爱体系建设,以补偿教育为着力点,培育村民社会创新精神和贫困的社会化治理机制,构建“通过教育扶贫”与“扶教育之贫”的互助互益机制以及城乡教育资源有效衔接机制,促进国家儿童福利政策和地方性社会福利供给有机结合,以保障留守儿童的发展。

[1] 国家统计局.2016年农民工监测报告[EB/OL].[2017-04-28].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201704/t20170428-1489334.html.

[2] 余凌.留守经历与农村儿童发展——家庭与社会化视角[M].上海:上海社会科学出版社,2013:43.

[3] 段成荣,吕利丹,王宗萍.城市化背景下农村留守儿童的家庭教育与学校教育[J].北京大学教育评论,2014(7):13-29.

[4] Sha Tao,Lina Yu,Wanlin Gao,et al.Food Preferences,Personality and Parental Rearing Styles:Analysis of Factors Influencing Health of Left-behind Children[J].Quality of Life Research,2016,25(11):2 921-2 929.

[5] Xiuting Mo,Lingzhong Xu,Huiwen Luo,et al.Do Different Parenting Patterns Impact the Health and Physical Growth of Left-behind Preschool-aged Children? A Cross-sectional Study in Rural China[J].European Journal of Public Health,2016,26(1):18-23.

[6] Yile Wu, Jian Chen,Linsheng Yang,et al.Change and Associated Factors of Self-esteem Among Children in Rural China: A Two-year Longitudinal Study[J].Psychology,Health & Medicine, 2015,20(8):879-888.

[7] Yang Hu,Bob Lonne,Judith Burton.The Social Exclusion of Children Left Behind in China[J].Asia Pacific Journal of Social Work and Development,2016(26):77-87.

[8] 费孝通.乡土中国·生育制度·乡土重建[M].北京:商务印书馆,2016:269.

[9] Sophia Chae,Sarah R. Hayford,Victor Agadjanian.Father’s Migration and Leaving the Parental Home in Rural Mozambique[J].Journal of Marriage and Family,2016,78(4):1 047-1 062.

[10] Lamei Wang,Judi Mesman.Child Development in the Face of Rural-to-urban Migration in China[J].Perspectives on Psychological Science,2015,10(6):813-831.

[11] Yan Liu,Xiaowei Li,Li Chen,et al.Perceived Positive Teacher-Student Relationship as a Protective Factor for Chinese Left-behind Children’s Emotional and Behavioural Adjustment[J].International Journal of Psychology,2015, 50(5):354-362.

[12] Yang Hu,Judith Burton,Bob Lonne.Empowering Children Left Behind in China[J].Asian Social Work and Policy Review,2016,10(2):175-184.

[13] Lesley E,Lavery.What Parents Still Do Not Know about No Child Left Behind and Why It Matters[J].Journal of Education Policy,2016,31(3):343-361.

[14] Jia Liu,Shan Liu,Jin Yan,et al.The Impact of Life Skills Training on Behavior Problems in Left-behind Children in Rural China:A Pilot Study[J].School Psychology International,2016,37(1):73-84.

[15] Michael Shires.Book Review:Too Many Children Left Behind The U.S.Achievement Gap in Comparative Perspective[J].Journal of Policy Analysis and Management,2016,35(4):975-977.

[16] Janice,Hua Xu.Media Discourse on Cell Phone Technology and “Left-Behind Children” in China[J].Global Media Journal(Canadian Edition),2016,9(1):87-102.

[17] 申继亮,刘霞.城市贫困家庭儿童心理研究[M].北京:北京师范大学出版社,2015:13-18.

[18] 邓李君,邓倩,杨文建.基于农村书屋、乡镇图书馆、学校的留守儿童补偿教育模式研究[J].公共图书馆研究,2013(5):19-20.

[19] Yang Hu,Judith Burton,Bob Lonne.Empowering Children Left Behind in China[J].Asian Social Work and Policy Review,2016,10(2):175-184.

[20] 莫里斯·哈布瓦赫,论集体记忆[M].毕然,郭金华,译.上海:上海人民出版社,2002:99-107.

[21] 陈其南.公民国家意识与台湾政治发展[M].台北:允晨出版社,1992:14-20.

[22] Gordon Jack.“I May No Know Who I Am,But I Know Where I am From”:The Meaning of Place in Social Work With Children and Families[J].Child&Family Social Work,2015,20(4):415-423.

[23] 田原史起.日本视野中的中国农村精英——关系、团结、三农政治[M].青岛:山东人民出版社,2012:2-44.

[24] 边晓红,段小虎,王军,等.“文化扶贫”与农村居民文化“自组织”能力建设[J].图书馆论坛,2016(2):1-6.

[25] 李蔚.何谓公共性,社区公共性何以可能? 河南师范大学学报(哲学社会科学版):2015(4):23-27.

[26] Shuang Lu,Yi-Ting Lin,Juliann H.Vikse, et al.Well-being of Migrant and Left-behind Children in China: Education,Health,Parenting, and Personal values[J].International Journal of Social Welfare,2016,25(1):58-68.

[27] 段成荣,吕利丹,王宗萍.城市化背景下农村留守儿童的家庭教育与学校教育[J].北京大学教育评论,2014(7):13-29.