学印札记

2018-03-14彭作飚

彭作飚

流派印诸大家自邓石如“书从印入、印从书出”始,吴让之、赵之谦、吴昌硕、黄牧甫、齐白石等继之,篆刻风格对应的是特立独行的篆书面目。篆刻之要,首在研究篆书,然后是刀法;吾丘衍《三十五举》云:“学篆字,必须博古,能识古器,其款识中古字,神气敦朴,可以助人。”当代篆刻家注意力大多集中于刀法—创作偏向写意,线条多支离,逞才使气;而工稳一路者,小心修饰,着力摆布,无非王福厂、陈巨来习风。欠缺对金石碑帖等多方面深入细致的研究,篆法、刀法相辅相成,篆为主,刀为宾,再高明、复杂的刀法也只是为篆书服务。

先秦文字风格千差万别,西周金文承商代遗风,笔画起收略尖,后期则趋于匀称。东周金文相较西周要丰富得多,齐、徐、许、蔡等诸侯的文字结体修长;越、蔡、楚文字则强调装饰,越国的《越王矛》、《越王剑》、蔡国的《蔡公子戈》、楚国的《王子午鼎》等都是极则。先秦文字风格多样,尤其是东方六国文字及中山、越、等小国的文字,结构随意简省,不似秦国文字规范,以至入印难度大,关节在于将文字结构协调统一。篆刻大家都是安排文字的高手,如黄牧甫“婺原俞旦收集金石书画”印,其边款注明文字来源—‘原’字《散盘》;‘俞’字《伯俞簋》;‘旦’字《颂簋》;‘金’字《伯雍父簋》;‘书’字《颂壶》;‘画’字《吴尊》。”黄氏根据印面章法需要调整文字结构,化古为新,自出新意。

先秦多用吉金铸造文字,两汉开始盛行石刻。石刻文字是金文之外的另一大系统,铸造与刻制、吉金与石头造成了完全不同的艺术效果,载体与制作手法的差异恰恰也是影响风格的主要原因。石刻用刀有单刀、双刀之分,这是两种完全不同的方法;西汉刻石多用单刀,东汉碑刻多用双刀。齐吴昌硕双刀钝刀硬入,白石单刀直入,吴则类东汉《郙阁颂》一路,齐格近西汉《莱子侯》。

黄牧甫云:“或讥完白失古法,此规规守木板之秦、汉者之语。善乎魏丈稼孙之言曰:‘完白书从印入,印从书出。’卓见定论,千古不可磨灭。陈胜投耒,武侯抱膝,尚不免为偶耕浅识者之所嗤笑,况以笔墨供人玩好者耶。”(见“化笔墨为烟云”边款)“印外求印”滥觞自邓石如,后继者赵之谦、吴昌硕、 黄牧甫等凭借乾嘉开始的金石研究活动之成果,推波助澜、登峰造极,极大地拓宽了篆刻语言。除了汲取先秦古玺、秦汉官印、流派印以外,更对古文字有关的新材料广泛涉猎,达到了“领略古法生新奇”。粗略来看,取法范畴于金文系列有彝器、乐器、兵器、度量衡、镜铭、铜洗、泉币等文字;石刻文字系列有《石鼓文》、汉碑额、《开通褒斜道刻石》、《石门颂》、《峿台铭》、《吴天发神谶碑》、《龙门摩崖》等,另外还有部分取法瓦当文、封泥、汉魏晋砖、古陶文字的作品,篆刻可资借鉴的古文字之丰富远超前人。所以吴昌硕才可以有资格说:“今人但侈摹古昔,古昔以上谁所宗?”态度分明的宣告了脱离旧藩篱的决心,这种自信正是基于当时金石学研究的兴盛造成的开阔眼界,所以沙孟海先生评价缶老说:“把六百年来的印学推向一个新的高峰”。

吉金与碑刻、砖文因残蚀之故,表面斑驳,其拓片自然有虚实之感。黄牧甫、齐白石虽然篆刻风格完全不同,他们关注的却都是线条本身的质感;黄在乎线条的光洁,齐在意线条的胆敢独造。“汉印剥蚀,年深使然,西子之颦,即其病也奈何捧心而效之。”(见“季度长年”边款)白石老人的态度是:“秦汉人有过人处,全在不蠢,胆敢独造,故能超出千古”(见《题陈曼生印拓);赵之谦认为:“汉铜印妙处,不在斑驳,而在浑厚”(见“何传洙印”边款),吴昌硕则是:“得汉印烂铜意。”(见“缶主人”边款)吴昌硕倾心线条之外印章平面的残破处理,采用凿、削、磨、敲以及鞋底、地面、砂石打磨等等手法。《安持精舍印话》引郑文焯笔记云:“往见老铁刻一石罢,辄向败革上着意摩擦,以取古致,或故琢破之,终乏天趣,亦不足一厄。”来楚生有《然犀室印学心印》云:“只知于笔划肥瘦中求笔墨而不知于印面高低上生变化也。试观古印若有若无处,即印面不平之一证。印面使不平,其法有二,或以刀柄擦之,或以锉刀锉之,各随其便耳。”

黄牧甫刻印不做修饰,这种审美的源头还是赵悲盦,黄力求复原金石书刻初期光洁的面貌,他说:“仿古印以光洁胜者,唯赵撝叔,余未得其万一。”(见“寄庵”边款)吴昌硕用尽手段追摹古玺汉印、碑刻的残蚀效果。光洁是古雅,残蚀也是古雅,金石气并不仅仅是那种的苍浑气象。黄牧甫云:“伊汀洲隶书,光洁无伦,而能不失古趣,所以独高,牧甫师其意。”(见“叔铭”边款)譬如伊秉绶与金农的隶书,伊秉绶线条纯粹中锋书写,追求浑穆气象、金农侧锋中锋加上涨墨法,意在金石气的模拟。不同的手法其目的却是一致的。

晚清赵之谦在秦汉印以外广采博收,旁参隋、唐、宋、元官私印及皖派,另取秦诏版、汉画像、古泉币、汉镜铭、汉碑额、汉刻石等碑版文字等入印,自谓:“取法在秦诏汉灯之间,为六百年摹印家立一门户。”(赵之谦“松江沈树镛考藏印记”边款)今人作印好盲从,近亲繁殖现象极其严重,如今古玺一路与陈巨来圆朱文一路最为常见,其病也在此,印人作品风格极其相似。当代篆刻相较于悲盦时代,金石文字参考资料之丰富堪称海量,如何理解、深入实践“印外求印”的艺术主张要比盲目跟风要好得多。当代出版业发达,古文字字典种类极其繁多,仅仅先秦文字字典就有《楚文字编》、《郭店楚简文字编》、《楚简帛书文字编》、《楚系简帛书文字编》、《齐文字编》、《秦文字编》、《三晋文字编》、《战国文字编》、《先秦货币文字编》、《中山王厝器文字编》、《鸟虫书字汇》等;综合性的字典更是不可胜数,这些字典所收入的文字变化何止千万,每一个文字独特的写法都可以启发一条刻印的思路。

赵之谦《苦兼室论印》云:“印以内,为规矩,印以外,为巧。规矩之用熟,则巧生焉。刻印以汉为大宗,胸中有数百颗汉印则动手自远凡俗,然后随功力所致,触类旁通,上追钟鼎法物,下及碑碣造像,迄于山川、花鸟,一时一事觉无非印中旨趣,乃为妙悟。”其中“功力所致,触类旁通”八个字不啻度人金针!

边款有很多种,简单来说有单刀款、双刀款,阳文款、阴文款,冲刀款、切刀款。丁敬、何震、吴昌硕、齐白石是单刀款的代表;双刀款以文彭为代表。赵之谦荜路蓝缕以启山林,边款面目最丰富,他的实践对当代有着深远的典范意义。赵之谦首次将魏碑、汉画像入边款阳刻,邓石如、吴让之、吴昌硕篆书边款各擅胜场,王福庵隶书边款,赵时棡魏碑边款,来楚生草书边款等等俱是一时杰出。当代篆刻边款创作师法浙派、吴昌硕、黄牧甫、齐白石数家者多。篆刻创作应该包括印面、边款,当代印人普遍忽略边款,造成这种局面原因大体有两个方面,一是本身书法水准问题,二是文学修养问题。王镛、石开、陈国斌诸先生的边款都是当代翘楚,尤其是陈国斌先生把流派印以来的边款创作推到了一定的高度。

褚遂良《论书》云:“用笔当如锥画沙,如印印泥。”蔡希综《论书法》云:“仆尝闻禇河南用笔如印印泥,思其所以久不悟。后因阅江岛平沙细地,令人欲书,复偶一利锋,便取书之,险劲明丽,天然媚好,方悟前志,此盖草正用笔,悉欲令笔锋透过纸背,用笔如画沙印泥,则成功极致,自然其迹,可得齐于古人。”“印印泥”是借篆刻意思来形容书法,可是搞篆刻的人有没有反思过印章的钤盖问题?两千年读到陈国斌老师印谱,印泥极厚,有强烈的堆积感,对于刀法、残破、线条衔接甚至于印面刮痕都表现得淋漓尽致。篆刻作品的表现力无疑要借助于印泥,印章蘸印泥的次数、钤印时的力度、连史纸的光洁度等都影响到艺术效果,尤其是写意一路篆刻作品更要注意这一点。清人张在辛《篆印心法》 有这么一段:“或用厚纸垫印,或宜薄纸垫印,或不用纸垫于极平板上印之。视其所刻之家法,审其印色之浓淡与印之相宜,亦一助也。至其下手之轻重,则又不可不知。”千古会心,以前贤与今人理论与作品可互证真谛。

封泥、陶文一类创作着意点应在一“虚”字,吴昌硕说“刀拙而锋锐,貌古而神虚,学封泥者宜守此二语。”(“聋缶”边款)。封泥、陶文因其制作缘故,边框与文字虚实结合,与官私印钤盖到纸上效果截然不同。今人学封泥多在意其边框,个人意见是应该在封泥、陶文本身的虚实上做文章。赵古泥、邓散木巧借边框,过于程式化,遂后学乏人。不若吴昌硕、齐白石来的高级,齐白石的“白石”、“饱看西山”、“三百石印富翁”、“天涯亭过客”等都是来源于封泥,边框虚实相宜,化而用之,如羚羊挂角般无迹可求。缶老“破荷亭”边款自谓:“古铁印高浑一路,阿苍”,其实不然,缶庐印章骨子里还是汉封泥,至若名作“泰山残石楼”、“画奴”、“石人子室”、“湖州安吉县”、“明月前身”、“千寻竹斋”等,哪个不是凭借封泥式边框刻出精彩?

汉代刻石如《郙阁颂》、《杨淮表记》、《莱子侯刻石》等以及汉魏晋砖文,因载体未经打磨或者后来的自然残损致使表面不平整,拓片后墨色有浓淡变化。吴昌硕、来楚生与当代石开、陈国斌等先生敏锐地把握到了这一点,在刻印前后加工印石,模拟这种效果。如石开最常用之“丽石”、陈国斌的“逃禅煮石”、“无非渡驴渡马”、“写真不貌寻常人”等,每根线条乃至于每一个残破的点都是惨淡经营,既雕既琢复归于朴的。来楚生《然犀室印学心话》:“印面有不平,盖时着纸自有轻重,有轻重,就有浓淡出现,有浓淡,虚实就会明显起来,刻板也就会变成灵活生动,书法是很注意浓淡湿燥的,也就是要求气韵生动,印是书法的另一种形式,不过是用刀刻成的,不是用笔来写的,工具的不同而已,原则要求,都是一样的。”

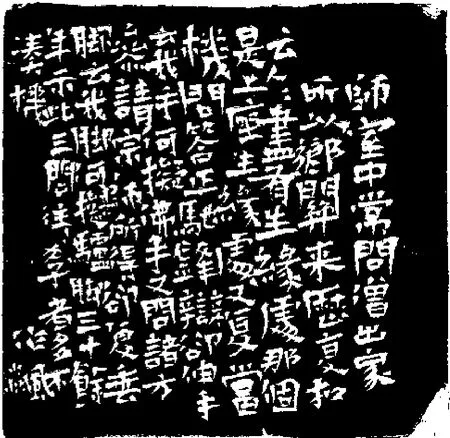

自家宝藏

师子奋迅具足万行如来

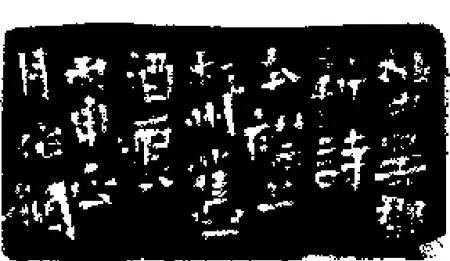

侣山水以忘年

襟上杭州旧酒痕

玉壶买春

方地为舆圆天为盖长剑耿介倚天之外

赏雨茅屋

泰山镇宅石敢当

凿山骨