博斯腾湖人工和天然芦苇湿地土壤CO2、CH4和N2O排放通量

2018-03-08王金龙李艳红李发东

王金龙,李艳红,*, 李发东,3,4

1 新疆维吾尔自治区重点实验室“新疆干旱区湖泊环境与资源实验室”,乌鲁木齐 830054 2 新疆师范大学地理科学与旅游学院,乌鲁木齐 830054 3 中国科学院地理科学与资源研究所,北京 100101 4 中国科学院大学资源与环境学院,北京 100190

芦苇湿地是世界上分布较广、占地面积较大的主要湿地类型,在温室气体CO2、CH4和N2O的汇集和排放中起到重要作用[1]。了解芦苇湿地温室气体排放规律,准确估算芦苇湿地温室气体排放量对于正确理解大气温室气体的动态变化是十分必要的。国内外研究学者将天然芦苇湿地生态系统作为一种类型和其他生态系统对比,从而体现其温室气体排放特征。王蒙[2]对杭州湾芦苇湿地CH4、N2O和CO2排放通量研究表明,土壤有机碳、pH和土壤温度等对温室气体排放通量有显著影响。Kaki等[3]对芬兰南部的沿海芦苇湿地甲烷排放研究表明,湿热的生长季节甲烷排放通量高于干冷的非生长季节。张颖等[4]对辽河河口芦苇湿地N2O通量研究表明,芦苇湿地是N2O的重要的排放“源”,N2O通量秋季显著高于夏季。近些年来,人工湿地技术处理污水日益广泛,导致人工芦苇湿地面积显著增多,这会对大气温室气体的变化产生重要的影响。博斯腾湖是我国最大的内陆淡水湖泊,也是我国重要的芦苇湿地[5],天然芦苇湿地面积约384.80km2,人工芦苇湿地面积约122.51km2。研究淡水湖泊人工、天然芦苇湿地土壤温室气体源汇问题,其研究结果对深入研究干旱区湖泊湿地温室气体排放通量,尤其是对干旱区湖泊湿地芦苇人工恢复技术推广具有重要的科学价值。因此,本文以干旱区博斯腾湖芦苇湿地土壤为研究对象,选取人工和天然芦苇湿地为研究区域,探究人工和天然芦苇湿地土壤CO2、CH4和N2O的排放特征,探讨土壤温度、土壤含水量等环境因素对CO2、CH4和N2O排放的影响,对我国芦苇湿地温室气体观测数据进行重要补充,同时为评价我国干旱区芦苇湿地在全球气候变化中的作用提供科学参考。

1 试验地概况

博斯腾湖位于新疆巴音郭愣蒙古族自治州(41°44′—42°16′N,86°11′—87°27′E),是全国最大的内陆淡水湖泊。湖区降水稀少,多年平均降水量为77.23mm,年蒸发量为2241.48mm,属中温带干旱荒漠气候。年均日照时数3074—3143h,昼夜温差大,良好的光热条件,为湖区芦苇的生长提供了极为有利的自然条件。研究区设置在博斯腾湖西岸扬水泵站附近,土壤以沼泽土为主,天然芦苇主要依靠湖水漫溢或地下水维持生命,人工芦苇利用农田排水和灌渠退水作为生长用水,长势优于天然芦苇。样地内人工芦苇和天然芦苇的平均盖度分别为72%、43%,平均高度分别为3.52、1.79m,地上生物量分别为1148.75、175.25g/m2。

2 研究方法

2.1 气体采集与分析

本研究设置人工芦苇湿地(artificial reed wetland)和天然芦苇湿地(natural reed wetland)2个处理,每个处理设3个重复,共计6个小区,各小区面积为10m×10m。土壤CO2、CH4和N2O的获取与测定采用静态箱-气相色谱法。静态箱体由内径22cm、高19.5cm的圆柱形PVC管制成,不锈钢底座嵌入土壤中并固定于采气样点,整个观测期不再移动。土壤温室气体采集从2015 年1月开始至2015年12月结束,采样频次为每月1次。根据研究区的不同,将一年分为四季,即春季(3—5月)、夏季(6—8月)、秋季(9—11月)、冬季(1—2月、12月),为避免天气等因素的影响,选取天气晴朗、风速大致均一的条件下进行气体样品采集。采样均于当地时间9:00开始[6]。采气时,将采气箱放在不锈钢底座凹槽中,立即注水密封,并用100mL 塑料注射器于扣箱后0、5、10、15min 分别抽取30mL气体,每个小区共采集4个气样,采集的气样迅速寄往中国科学院禹城综合试验站,并使用气相色谱仪(GC 7890A)进行分析。采气期间同时记录土壤温度(5cm)、近地表温度。

气体通量的计算是通过气体浓度随时间的变化,计算单位地表面积的气体排放通量。土壤温室气体排放通量用以下公式计算[7]:

F=60/100ρh×p/1013×273/(273+T)×dCt/dt

式中:F是被测气体排放通量[CO2单位为mg m-2h-1,CH4和N2O单位为μg m-2h-1];ρ为标准状态下被测气体的密度(g/L);h为箱高(cm);p为采样点的气压(kPa);T为采样时箱内平均气温(℃);t是采样时间(min);dCt/dt为采集箱内被测气体体积分数的变化率[μL L-1min-1]。

年度累计排放量以相邻两次采样平均通量乘以间隔时间然后累加得出,即:

M=(Fi+1+Fi)/2×(ti+1-ti)×24

式中:M为土壤CO2、CH4或N2O累积排放总量;F为CO2、CH4或N2O排放通量;i代表采样次数;ti+1+ti表示两个相邻测定日期的间隔。

本研究选取100年尺度来计算土壤CH4和N2O排放的全球增温潜势(GWP):

GWP=25×[CH4]+298×[N2O]+1×[CO2]

式中:25和298分别为CH4和N2O在百年尺度上相对于CO2的GWP倍数。

2.2 土壤采集与测定

2.3 数据分析与处理

采用Pearson相关分析温室气体与环境因子的关系,采用t检验比较人工、天然芦苇湿地之间温室气体通量的差异,统计分析采用SPSS 19.0 完成,采用Sigma Plot 10.0 作图。

3 结果与分析

3.1 人工、天然芦苇湿地土壤CO2、CH4和N2O排放规律

人工和天然芦苇湿地土壤CO2通量的季节变化形式基本一致(图1),是以夏季为排放峰值的单峰曲线,但二者排放强度存在差异。人工、天然芦苇湿地土壤CO2排放范围分别为: 10.1—588.4、10.3—469.6mg m-2h-1,年排放均值分别为172.4mg m-2h-1和142.6mg m-2h-1;人工和天然芦苇湿地的CH4的排放具有一致的季节变化规律,但表现出较大的年际波动(图1)。二者土壤CH4排放形式为以5月和9月为峰值的双峰曲线形式。春季返青期开始骤增,5月排放量最大,至冬季CH4的排放形式较为平缓。人工、天然芦苇湿地土壤的CH4排放范围分别为:2.9—82.4、3.1—64.8μg m-2h-1,年排放均值分别为29.1μg m-2h-1和23.8μg m-2h-1;人工、天然芦苇湿地土壤N2O通量的季节变化形式基本一致(图1),是以春末夏初的6月为排放峰值的单峰曲线。春季返青期开始骤增,至6月排放量最大,之后缓慢下降,于冬季达到最低。人工、天然芦苇湿地土壤N2O排放范围分别为: 1.32—29.7、1.9—14.3μg m-2h-1,年排放均值分别为10.8μg m-2h-1和7.8μg m-2h-1。综上所述,人工芦苇湿地土壤CO2、CH4和N2O排放通量均大于天然芦苇湿地,但差异不显著(P>0.05)。

图1 人工、天然芦苇湿地土壤CO2、CH4和N2O排放通量Fig.1 Fluxes soil of CO2, CH4, and N2O in artificial and natural reed wetlands

3.2 人工、天然芦苇湿地土壤CO2、CH4和N2O通量与水热因子的关系

2015年人工、天然芦苇湿地土壤温度变化趋势及变幅近一致,均为单峰曲线,二者土壤温度变化范围分别为-7—18.7℃、-7.2—21.1℃(图2);人工、天然芦苇湿地近地面大气温度变化趋势均为单峰曲线,峰值出现在8月,变化范围分别为-8—20℃、-10—25℃(图2);人工、天然芦苇湿地土壤含水量变化趋势均为双峰曲线,在 5月达到峰值,此后下降,于9—10月逐渐回升,局部有所波动,变化范围分别为6%—18%、4.9%—17%(图2)。t检验表明,人工、天然芦苇湿地之间的土壤温度和近地表温度无显著差异(P>0.05),但人工芦苇湿地土壤含水量显著高于天然芦苇湿地(P<0.05)。

图2 人工、天然芦苇湿地全年土壤温度、近地表温度和土壤含水量变化趋势Fig.2 The trend of annual soil temperature, near-surface temperature and soil water content in artificial and natural reed wetlands

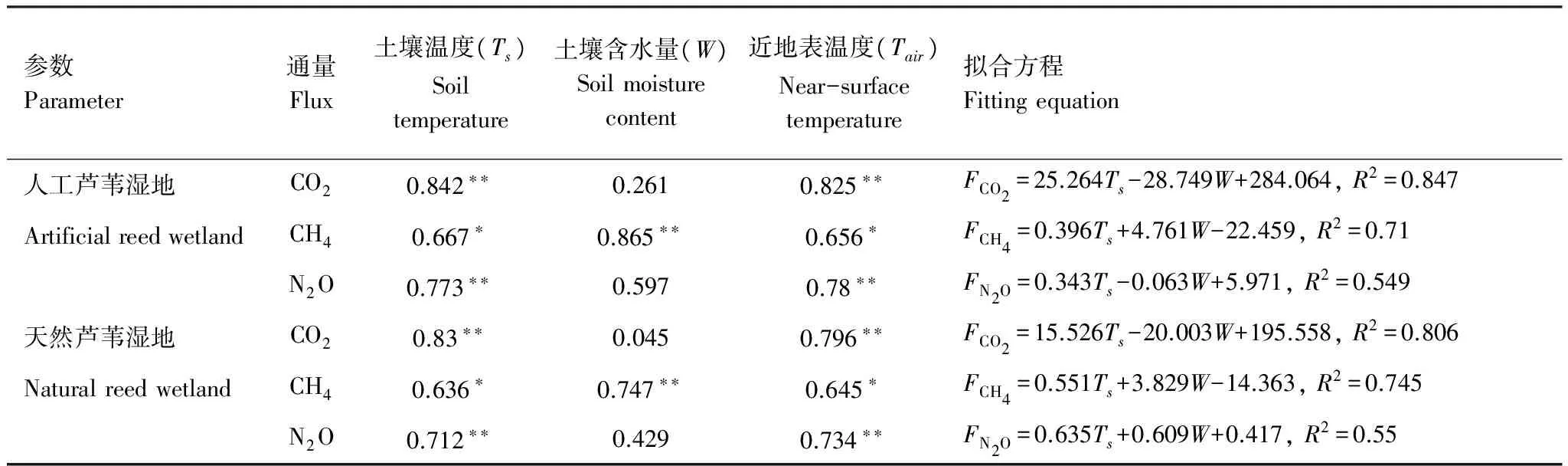

由表1可知,土壤温度对人工、天然芦苇湿地温室气体通量的影响存在差异。土壤温度与人工、天然芦苇湿地CO2和N2O通量均达到极显著正相关(P<0.01),与CH4通量均达到显著正相关(P<0.05);土壤含水量与CO2通量均未达到显著相关水平,但对人工芦苇湿地CO2通量的影响更明显。土壤含水量与CH4通量呈极显著正相关(P<0.01),同样与N2O通量均未达到显著相关水平;近地表温度对人工、天然芦苇湿地温室气体通量的影响与土壤温度相一致,与CO2及N2O通量均达到极显著正相关(P<0.01),与CH4通量均达到显著正相关(P<0.05)。

表1 土壤CO2、CH4和N2O通量与水热因子相关关系

**极显著相关(P<0.01); *显著相关(P<0.05)

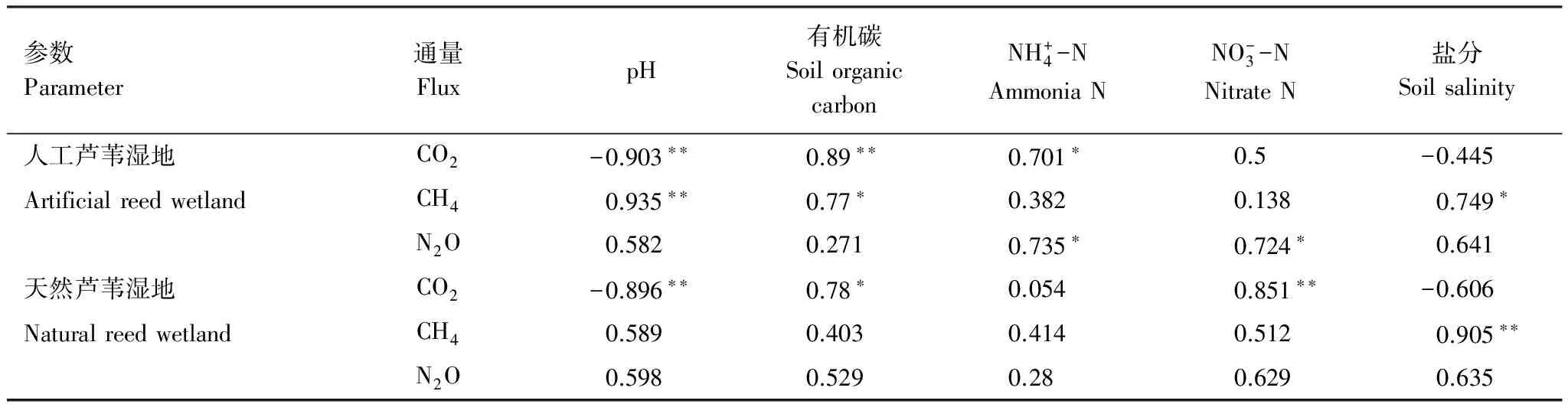

3.3 人工、天然芦苇湿地土壤CO2、CH4和N2O通量与土壤理化性质的关系

2015年人工、天然芦苇湿地土壤均呈碱性,土壤pH值季节变化不明显,二者pH最高值均于秋季出现,而最低值出现于夏季,变化范围分别为7.68—9.07、7.84—9.30(图3);天然芦苇湿地土壤盐分含量有明显的季节变化,并且显著高于人工芦苇湿地(P<0.05),变化范围分别为1.72—7.34、0.93—1.25g/kg(图3);人工、天然芦苇湿地土壤有机碳含量季节变化明显,二者峰值分别出现在秋季和夏季,变化范围分别为10.53—19.29、10.20—18.49g/kg(图3);人工、天然芦苇湿地土壤铵态氮和硝态氮含量季节变化均较明显,二者均在夏季和秋季达到峰值,变化范围分别为6.07—50.33mg/kg和25.41—77.87 mg/kg、4.55—10.33mg/kg和8.69—60.87mg/kg(图3)。

图3 人工、天然芦苇湿地土壤理化性质变化趋势Fig.3 The trend of soil physical and chemical properties in artificial and natural reed wetlands

表2 土壤CO2、CH4和N2O通量与土壤理化性质相关关系

**极显著相关(P<0.01); *显著相关(P<0.05)

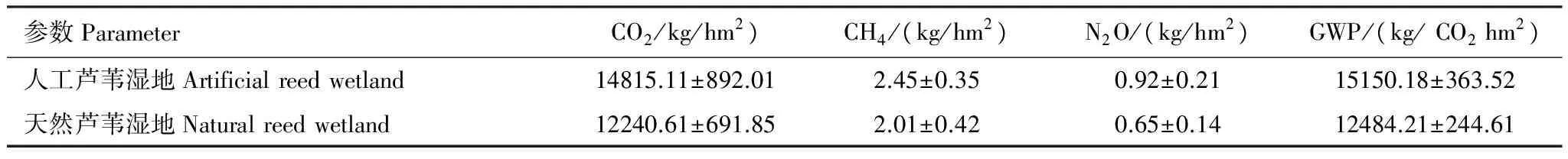

3.4 人工、天然芦苇湿地温室气体累积排放总量及GWP

温室气体累积排放量的大小可以反映某段时间内温室气体排放强度的大小。全球增温潜势(GWP)通常被用来定量衡量不同温室气体对全球变暖的相对影响,常以CO2当量来衡量[9]。在百年时间尺度上,1分子 CH4排放到大气中相当于25分子CO2的辐射影响,而1分子N2O的辐射影响是CO2的298倍[10]。研究测定表明(表3),人工芦苇湿地土壤CO2、CH4和N2O累积排放量均高于天然芦苇湿地。这可能是由于人工芦苇较好的生长状况改善了土壤环境条件,更有利于CO2、CH4和N2O的产生。另外,其较丰富的根系在CO2、 CH4和 N2O的产生和排放中起到重要作用。植物根系分泌物不仅可以为温室气体的产生提供底物[11],还能刺激土壤有机碳的分解[12],从而促进CO2、CH4和N2O的产生。本研究中测定的CO2通量是静态箱内土壤排放的CO2量,未考虑植物对CO2的吸收固定,因此,土壤CO2年累积排放总量较高。全球增温潜势的大小取决于 3 种温室气体累积排放量的大小。博斯腾湖芦苇湿地土壤全球增温潜势表现为:人工芦苇湿地(15150.18kg/hm2)>天然芦苇湿地 (12484.21kg/hm2)。这可能是由于人为干预后,人工芦苇生物量明显增大,大量的凋落物提供了充足的碳源,使得土壤中碳的排放大于碳的固定,温室气体累积排放量及增温潜势高于天然芦苇。综上所述,人工和天然芦苇湿地在100年时间尺度上综合表现为温室气体的“源”,表明人工和天然芦苇湿地土壤对全球变暖有促进作用。

表3 人工、天然芦苇湿地土壤温室气体累积排放通量及全球增温潜势

4 讨论

4.1 人工、天然芦苇湿地土壤CO2排放特征及差异

4.2 人工、天然芦苇湿地土壤CH4排放特征及差异

博斯腾湖人工、天然芦苇湿地土壤CH4季节排放通量表现为以5月和9月为峰值的双峰曲线形式,这与辽河三角洲芦苇湿地甲烷以夏季为排放峰值的单峰曲线形式不一致[19]。人工、天然芦苇湿地土壤CH4年排放范围分别为2.9—82.4、3.1—64.8μg m-2h-1,高于扎龙高寒芦苇湿地[20],低于杭州湾芦苇湿地[21]、辽河三角洲芦苇湿地[22],甲烷排放通量大小存在差异可能是由于不同地域的环境因子与芦苇生长阶段和状态的不同造成的。观测期内人工、天然芦苇湿地土壤CH4排放出现双峰形式,是由于4月下旬开始冻土融化过程使得土壤含水率升高,而9月降水明显增多,土壤水分增高有利于产甲烷菌活性增强,而人工芦苇湿地由于人工引灌,其土壤含水量显著高于天然芦苇湿地(P<0.05),因此表现为更强的CH4排放。人工、天然芦苇湿地年均土壤CH4排放通量大小表现为:人工芦苇湿地>天然芦苇湿地,这可能与不同生长状况下 CH4产生所需的底物数量、产甲烷菌活性和土壤理化性质等的差异有关[23]。土壤有机碳是土壤CH4产生的底物来源之一[24],它通过为产甲烷菌提供产CH4底物和能源而间接影响CH4的产生。有研究表明,土壤CH4排放通量与土壤有机碳含量呈显著的正相关关系[25],这与本文研究结论一致。土壤pH及盐分是通过影响微生物及酶活性进而影响土壤CH4的产生。研究表明,土壤产甲烷菌的最佳pH范围为6.9—7.2之间[26],并且一定浓度的盐分对湿地甲烷的产生与排放具有促进作用[27]。但土壤pH及盐分是通过自身变化而引起其他理化性质的变化,并未直接影响土壤CH4的产生。因此,土壤有机碳含量和土壤含水量的差异可能是造成两者CH4排放通量不同的主要原因。

4.3 人工、天然芦苇湿地土壤N2O排放特征及差异

5 结论

[1] Sim C H, Yusoff M K, Shutes B, Ho S C, Mansor M. Nutrient removal in a pilot and full scale constructed wetland, Putrajaya city, Malaysia. Journal of Environmental Management, 2008, 88(2): 307- 317.

[2] 王蒙. 杭州湾滨海湿地CH4、N2O、CO2排放通量及其影响因素研究[D]. 北京: 中国林业科学研究院, 2014.

[3] Käki T, Ojala A, Kankaala P. Diel variation in methane emissions from stands ofPhragmitesaustralis, (Cav.) Trin. ex Steud. andTyphalatifolia, L. in a boreal lake. Aquatic Botany, 2001, 71(4): 259- 271.

[4] 张颖. 生态修复对辽河口芦苇湿地N2O通量影响机制及生态效应的研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2015.

[5] 程其畴. 博斯腾湖研究. 南京: 河海大学出版社, 1995.

[6] 万运帆, 李玉娥, 林而达, 高清竹, 秦晓波. 静态箱法测定旱地农田温室气体时密闭时间的研究. 中国农业气象, 2006, 27(2): 122- 124.

[7] Allen M R, Stott P A, Mitchell J F B, Schnur R, Delworth T L. Quantifying the uncertainty in forecasts of anthropogenic climate change. Nature, 2000, 407: 617- 620.

[8] 中国科学院南京土壤研究所. 土壤理化分析. 上海: 上海科学技术出版社, 1978.

[9] Whiting G J, Chanton J P. Greenhouse carbon balance of wetlands: methane emission versus carbon sequestration. Tellus B, 2001, 53(5): 521- 528.

[10] IPCC. Climate change 2007: the physical science basis: Contribution Working group I to the fourth assessment report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

[11] Calhoun A, King G M. Regulation of root-associated methanotrophy by oxygen availability in the rhizosphere of two aquatic macrophytes. Applied and Environmental Microbiology, 1997, 63(8): 3051- 3058.

[12] 丁维新, 蔡祖聪. 植物在CH4产生、氧化和排放中的作用. 应用生态学报, 2003, 14(8): 1379- 1384.

[13] 惠若男. 河岸湿地土壤二氧化碳排放规律及其影响因素研究[D]. 哈尔滨: 东北林业大学, 2014.

[14] 胡泓, 王东启, 李杨杰, 陈振楼, 吴杰, 尹秋晓, 管永健. 崇明东滩芦苇湿地温室气体排放通量及其影响因素. 环境科学研究, 2014, 27(1): 43- 50.

[15] 欧阳学军, 周国逸, 黄忠良, 彭闪江, 刘菊秀, 李炯. 土壤酸化对温室气体排放影响的培育实验研究. 中国环境科学, 2005, 25(4): 465- 470.

[16] Wagner D, Pfeiffer E M. Two temperature optima of methane production in a typical soil of the Elbe river marshland. FEMS Microbiology Ecology, 1997, 22(2): 145- 153.

[17] 蒋娜,陈紫娟,曹轶,田建卿,王艳芬,东秀珠.低温湿地甲烷古菌及其介导的甲烷产生途径.微生物学通报,2013,40(1):137- 145.

[18] 张清磊.胶州湾典型滨海湿地CO2排放通量研究[D].青岛:青岛大学,2015.

[19] 黄国宏,肖笃宁,李玉祥,陈冠雄,杨玉成,赵长伟.芦苇湿地温室气体甲烷(CH4)排放研究.生态学报,2001,21(9):1494- 1497.

[20] 黄璞祎,于洪贤,柴龙会,柴方营,张万峰.扎龙芦苇湿地生长季的甲烷排放通量.应用生态学报,2011,22(5):1219- 1224.

[21] 王蒙,吴明,邵学新,盛宣才.杭州湾滨海湿地CH4排放通量的研究.土壤,2014,46(6):1003- 1009.

[22] 黄国宏, 李玉祥, 陈冠雄, 杨玉成, 赵长伟. 环境因素对芦苇湿地CH4排放的影响. 环境科学, 2001, 22(1): 1- 5.

[23] 菊花, 申国珍, 徐文婷, 赵常明, 苏磊, 王杨, 谢宗强, 张秋良. 神农架主要森林土壤CH4、CO2和N2O排放对降水减少的响应. 生态学报, 2016, 36(20): 6397- 6408.

[24] 丁维新, 蔡祖聪. 土壤有机质和外源有机物对甲烷产生的影响. 生态学报, 2002, 22(10): 1672- 1679.

[25] 朱玫, 田洪海, 李金龙, 唐孝炎. 大气甲烷的源和汇. 环境保护科学, 1996, 22(2): 5- 9, 26- 26.

[26] Garcia J L, Patel B K C, Ollivier B. Taxonomic, phylogenetic, and ecological diversity of methanogenicArchae. Anaerobe, 2000, 6(4): 205- 226.

[27] Weston N B, Vile M A, Neubauer S C, Velinsky D J. Accelerated microbial organic matter mineralization following salt-water intrusion into tidal freshwater marsh soils. Biogeochemistry, 2011, 102(1/3): 135- 151.

[28] 汪青, 刘敏, 侯立军, 程书波. 崇明东滩湿地CO2、CH4和N2O排放的时空差异. 地理研究, 2010, 29(5): 935- 946.

[29] 王洪君, 王为东, 卢金伟, 杨龙元, 尹澄清. 湖滨带温室气体氧化亚氮(N2O)排放研究. 生态环境, 2006, 15(2): 270- 275.

[30] 谢文霞, 赵全升, 张芳, 马晓菲. 胶州湾河口湿地秋冬季N2O气体排放通量特征. 地理科学, 2011, 31(4): 464- 469.

[31] Martin J F,Reddy K R.Interaction and spatial distribution of wetland nitrogen processes.Ecological Modelling,1997,105(1):1- 21.

[32] Parsons M, Thoms M, Norris R. Australian river assessment system: review of physical river assessment methods—a biological perspective. Canberra: Cooperative Research Centre for Freshwater Ecology, 2002: 1- 24.

[33] 李成高. 环境理化因子对集约化养殖海域沉积物中亚硝态氮积累和释放的影响[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2007.

[34] 陈冠雄, 徐慧, 张颖, 张秀君, 李玥莹, 史荣久, 于克伟, 张旭东. 植物—大气N2O的一个潜在排放源. 第四纪研究, 2003, 23(5): 504- 510.