技术污名化的传播机制:基于系列邻避事件的分析*

2018-03-08汤景泰

■ 汤景泰 星 辰

近年来,我国各类邻避行动频频发生。相关部门和学者尝试从信息公开、决策参与、风险沟通、舆论引导等多个角度来破解困局,但并未能从根本上扭转。从2007年的厦门反PX事件开始,直到2017年广东清远反垃圾焚烧厂事件,邻避行动持续发生。综观这些邻避行动,事件衍生的议题种类不断丰富,议题的敏感程度不断上升:从“反污染”到“反腐败”,从“保障知情权、决策权”到“维护生存权、人权”。此外,事件的影响范围以及行动的激烈程度也在不断升级,从而不仅对社会建设造成重大影响,而且对政府公信力造成严重伤害。面对不断升级的危害,探析邻避行动的动力机制就成为一个既具现实意义又有理论价值的问题。具体来说,促使邻避行动一再发生的相关要素有哪些?它们之间又是如何相互作用,进而形成了邻避事件的动力机制?在近年来相关研究的基础上,本文拟以对10余年来相关邻避行动事件的分析为核心,首先提炼出相关要素,然后通过模式的剖析,进而深入探讨邻避行动的动力机制问题。

一、 文献述评

贝克、吉登斯将“风险社会”概念引入社会科学领域后,学界在面对技术与自然、社会的纠纷时,便逐渐频繁地采用这一阐释视角,认为人类社会已经无可避免地暴露在科技发展带来的“不确定性”中,它在实践中体现为风险的“制度化”,由于制度本身存在失灵的可能因此,制度化风险与技术性风险成为现代社会的主要风险类型。尽管研究者们“……更愿意从体制与社会结构中寻找社会矛盾的根源”①,相关“制度性安排”自2007年起就一直没能在我国形成②。

这种理论与实践的双重困境,来自于当前研究对邻避行动的特殊性把握不足。也有少数学者敏锐地捕捉到了“特殊性”,他们在文章中以“污名化”或“污名化的后果”来对其加以描述。例如,有学者认为,反PX事件的反复发生与烈度升级,源于“PX在中国已被污名化”③,网民通过“污名化”对刺激性信号进行再放大,从未真正了解它(PX)④。但这些研究对事件的深层归因仍持“风险社会”观,缺乏对非理性、非制度因素足够的关注,以及对中国社会独特语境的关照。这一现实印证了斯科特·拉什的批判⑤,在他看来,贝克和吉登斯的“风险”被限制在制度化的结构中,它有一定等级秩序和基本规范,并且以利己主义为基础。但现实并非如此,风险往往是“无序”的,其结构性与指向性并不鲜明。因此“风险社会”更应是一种文化现象,而非“社会制度”,其传播有赖于产生实际价值的“意义”,而非某种社会规范,所以对它的治理不应过分寄希望于规章制度,而要把握带有象征意义的理念和信念。拉什的批判为本文提供了新的视角,即探究针对个体和群体的意义建构过程。简言之,我们将尝试回到历次事件的历史文本中去,考察所有与意义生产有关的要素与环节。因此,本文将以“风险文化”为基本视角,以定性比较分析(QCA)为主要研究方法,尝试对上述事件进行重新定义,以期分清主要环节、辨别关键要素、诠释动力来源、解析作用机制。

二、提出问题

为进一步明确“史料”的搜寻范围,我们借助互联网检索及前人研究⑥⑦,整理了近年来主要的邻避行动(表1)。

表1 邻避行动事件列表

我们认为,上述邻避事件,其本质都有别于一般的群体性事件,而有着明显的“反技术”特征。例如,在“反PX”语境中,“PX”应当被视作指代其物质、工艺、装置乃至生产企业等一切陌生的、不确定的技术风险的能指集合,而其所指的一切知识的总和,本质上都属于“技术”范畴。更重要的是,这些技术,在科学与实践层面都早已被证明是“安全”的,其实际威胁与参与者对它们的指控并不相符,而这种缺乏理性地反对,可理解为朴素的“污名化”。明确这一前提,我们便有理由沿着前人的“污名化”思路继续深究下去。

所谓“污名”(Stigma)最早指古希腊人在罪犯、奴隶和叛徒身体上制造的侮辱性“标记”(如刺字或烙印)。该领域的早期研究者戈夫曼将污名化(Stigmatization)定义为:某个体因为带有某种被其所在社会视作侮辱的属性,而遭受侮辱的现象⑧。此后,西方污名化研究一直强调“传播”或“沟通”的关键作用,认为施污者通过语言、符号不断构建污名⑨。Smith更从传播学视角出发,提出、并验证了“污名传播模型”(Model of Stigma Communication),她将“污名化”视作污名信息(stigma message)的传播过程和其直接后果。污名信息包括标记、群体标签、责任感信号、危险信号四类,它们会唤起不同的“情绪”,包括厌恶、恐惧和愤怒,情绪会激发人们去建构或加强“污名态度”(stigma attitudes),态度则会刺激受众再次传播,使得污名信息中的预设行为变为群体行为⑩。

西方学者阐释了“污名化”的基本机理,为微观分析提供了理论路径。而我国学者管健则为宏观地理解污名化与社会的互动关系提供了理论框架。她认为“污名化”本质上属于社会表征范畴,即是群体成员通过“沟通”所建构的一系列关于价值、观念、信仰和实践的“共同意识”。在此基础上,她构建了“多维层次表征模型”,提出污名化研究当从“情感—认知—行为”三个纵向截面,和“基旨—逻辑—现象”三个横向截面来探索。这一理论框架与风险文化视角对研究对象的要求不谋而合,具体而言,所谓“情感—基旨”,是要挖掘出某种情绪或价值归因;“认知—逻辑”,则是要探究污名信息的作用机制;而“行为—现象”则是要提炼出同类行动的模式与特征。

在综合梳理了上述理论后,我们提出“技术污名化”这一概念,并初步认为,它是指针对“技术”或“科学技术”(Technology)的污名化,它不仅是一种为特定群体所有的、具有鲜明“技术贬损”特质的“意识”,更是个体认知转变为群体认知的“过程”,而“传播”或“沟通”(communication)是其“元过程”,传播活动中的内容文本和行为文本是污名信息的载体,其传播并会催化污名态度、激发预设行为。

为检验这一理论假设,我们就此提出两个问题:

1.技术污名的建构过程究竟包含哪些关键环节与要素?

2.这些要素通过何种机制来进行意义建构?

三、研究方法

为了寻找意义建构过程中的关键要素,我们将采用定性比较分析(QCA)来对历次事件进行剖析。所谓定性比较分析,最早由美国社会学者查尔斯·拉金提出,它被视作一种整合了量化和质化的研究方法,其核心逻辑是,如果将研究问题或现象看作一个完整集合,那么引发这个问题或现象的诸多原因,就是这个集合的不同子集。基于此,通过一定数量的多案例比较,利用布尔代数的运算法则可以寻找到集合之间普遍存在的某些隶属关系,从而展开因果关联的分析。

作为一种多案例的比较分析方法,QCA致力于解释的是“多重并发因果”诱致的复杂社会议题。拉金在发明该方法之初即说:“社会现象之所以复杂并难以解释,不是因为有太多的变量,而是因为与原因相关的不同的条件,以某些方式组合起来后产生一个特定的结果。”

布尔代数运算的基本规定是:以“1”或“0”表示某个变量出现或不出现;用“+”表示“或”的关系,用“*”表示“和”的关系,“~”表示“非”的关系,用“=”表示“推导出”,用大写字母或“1”表示发生,用小写字母或“0”表示不发生。以上这些符号均用于条件变量和结果变量之间的集合关系的运算。例如,“A*B=Y”可解读为条件变量A和B同时发生时,导出结果变量Y。在对所有变量进行二分处理后,QCA围绕所要研究的结果变量,考察理想状态下存在多少种条件变量的组合,这样能够建立起一套逻辑真值表(Truth Table),真值表既可以反映出结果现象发生或不发生时多种条件的具体状态,同时还可以得出多种条件的组合关系,进而得出这些组合是如何导致,以及在多大程度上决定了结果的发生或不发生。

需要强调的是,在本文的研究预设中,传播活动作为“元过程”普遍存在于各类群体性事件的潜在环节中。因此,为了向“特殊性”发问,我们所要研究的意义构建过程,其条件变量是各环节中产生意义的要素是否出现。为了在语义层面辨别这些要素,我们需要借助内容分析和话语分析方法,因此,又必须尽可能完整地搜寻这一过程中的“文本”。

幸运的是,前人的研究近乎完整地搜集了历次事件中的“一手资料”,并且总结出了同类事件的“历史环节”:曝光—动员—行动—妥协—善后。在Tilly看来,如果不同的事件以一种模式化的方式被反复招募、挪用并演绎,那么这类事件便可抽象并提炼为一种新的抗争剧目(repertoireofcontention),由此,我们将搜集到的史料按其剧目属性分为四类,并按其在整个过程中的历时性进行排序,它们分别是:行动宣言、口号标语、抗争表演和政府公告。

通常,行动宣言最先“出场”,是曝光和动员环节的主要文本,它篇幅较长、叙述完整,通过手机短信、QQ等“线上”方式被广泛转发,有时也以传单形式在“线下”传播。之后,随着事件发展,口号标语成为主要的文本类型,它们先在网络中被充分制造,而后跟从行动的空间变化,从线上渗透到线下,以印刷品和呼喊的方式被加以传播,并以图片、视频形式在网络上再现,作为多模态语被二次传播。与此同时,行动的组织者们制造了大量更具符号性的“抗争表演”,例如口罩游行、沉默游行、儿童示威。它们作为“符号资源”,不仅引起了大量的“线上”模仿,而且为历次事件的参与者所沿用。这些“符号”在线上、线下隔空呼应、交错共生,构成了独特的图像叙事逻辑。最后,事件进入妥协和善后环节,地方政府和公安部门发布公告,宣告项目暂停或取消,并将追究游行组织者的法律责任。不过,也有政府在网络群体性事件转向线下前就发布公告的例子。

如果我们以Smith的“污名传播模型”来审视上述文本,行动宣言无疑是最标准的“污名信息”,其类别分明,有标记,例如“白血病”“原子弹”“致癌”等;群体标签,例如我们、他们、同志们、大连市民们、XX集团等;责任感信号,例如保卫家乡、保护下一代等;危机信号,例如“60公里内严重污染,范围可覆盖成都市区”“国际组织规定这类项目要在距离城市一百公里以外开发,我们大连市区距此项目才20公里”等。此外,上述文本还包含一种“行动信号”,例如 “昆明5月4日下午13:30分、新昆百大门口文明站立”等,用于指示时间、地点、形式等行动要素。我们将每类信息的出现与否设为一个条件变量。

在事件的行动环节,各类信息的作用被分摊在了口号标语和表演上,例如,组织者会号召人们“戴口罩、口罩上画X”,“标记”继而被口罩、骷髅头等与“原子弹”“致癌”共享隐喻的符号替代;而另外三类信息也蕴藏其中,不再赘述。但是,仍有相当一部分口号标语与“技术”并无直接联系,它们或是经济导向的,例如“茂名不赚这些钱”“要生命不要GDP”;或是政治导向的,例如“厦门市委书记何立峰下台”“中国共产党万岁!为人民服务!打倒夏德仁(时任大连市委书记)!”等。我们很难直接套用污名传播模型来对其归类,但由于这类内容客观上丰富了整个事件的议题种类和话语框架,因此我们仍旧将其视作技术污名化的要素之一,继而将口号标语的内容分为“技术信息”“政治信息”“经济信息”三类条件变量。

“公告文本”中没有明确的污名信息,但它出现的时机似乎与事件的走向有所关联。因此,我们将公告文本是否出现在游行之前设为一个条件变量。另外,正如张乐和童星所言,同一模式屡次重演可能是由于社会学习的示范效应不断起作用的结果,因此,最近一次同类事件是否游行、是否暴力也可能对行动产生影响,我们根据这一理论假设再增加两项条件变量。

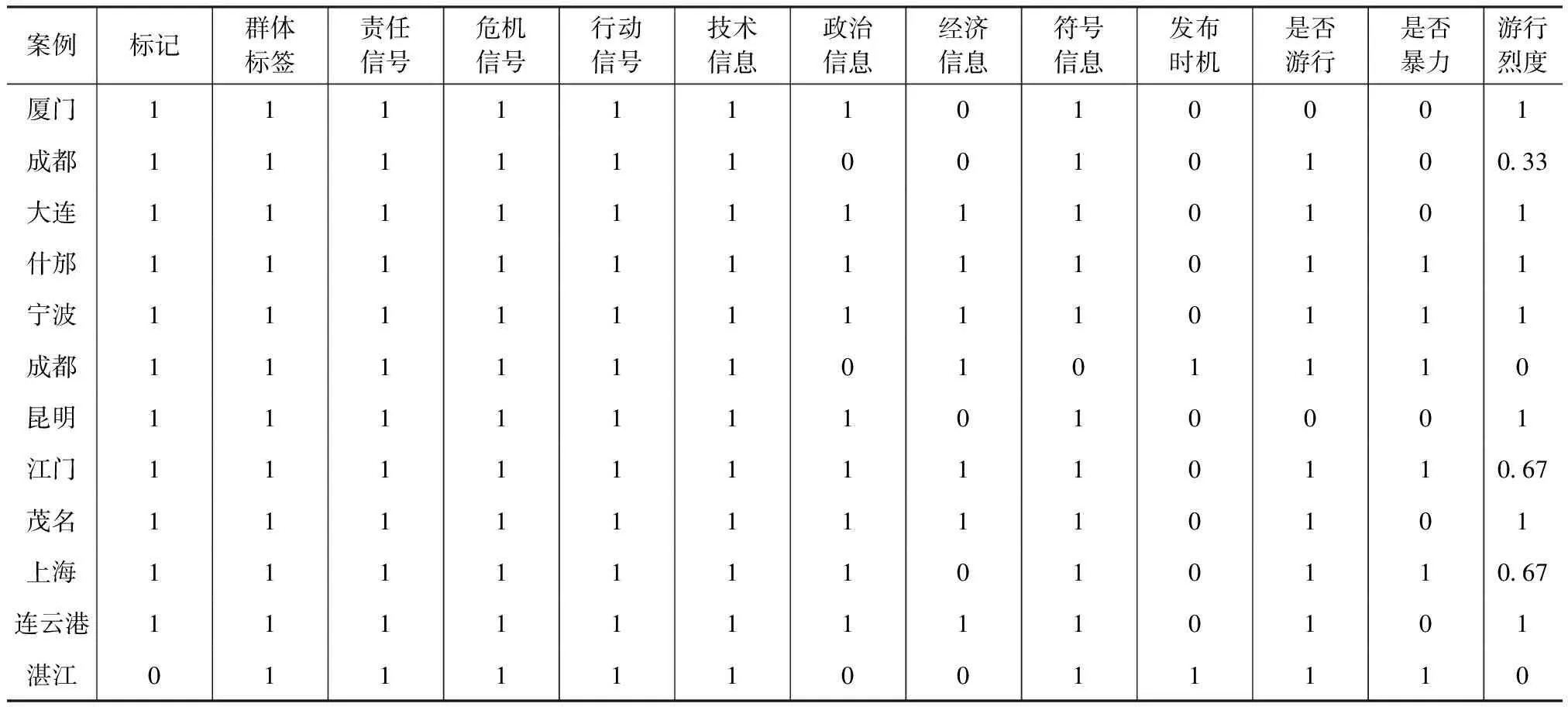

最后,我们设定结果变量“游行烈度”,设置4个级别:完全没有、小规模(1000人以下)、大规模(1000人以上)、暴力冲突。整体变量与指标设计如表2所示:

基于上述分析,我们建构了真值表并将其载入Tosmana软件中进行布尔运算。在获得结果后,我们将对各关键要素的作用机制进行更为深入的分析。

四、数据分析

根据上述变量的赋值标准,我们对12个案例进行复制并制作真值如表3所示。

表2 整体变量与指标设计表

表3 真值表

1.单因素必要性检验

我们首先对原始真值表进行必要性检验,如果条件X是结果Y的必要条件,则Y对应的集合是X对应集合的一个子集,相应的必要一致性指标(necessaryconsistency)的取值应该大于0.9,结果如表4所示,发现“污名信息”,包括行动宣言中的标记、群体标记、责任信号、行动信号,以及口号标语中的技术相关信息,还有抗争表演中的符号信息,对于事件的必要一致性为1.00,而政治信息的为0.96,当一致性达到0.9时,可判断该变量为必要条件。另外,我们注意到“发布时机”的必要一致性为0,这意味着当政府公告未能在游行前发布时,游行必然发生。因此,上述条件变量对结果变量必然发挥作用、缺一不可。

2.条件组合充分性分析

在单个条件变量达不到成为必要条件的情况下,我们需要测量其组合是否能够成为结果充分条件,即X对应的集合是否为Y的一个子集。因此,已被证明属于必要条件的单个变量需要被移出真值表。在QCA中,真值表算法检验的是各条件组合的充分一致性(sufficiency consistency),判断阈值为0.8。另外,覆盖率(Coverage)也十分重要,代表结果在多大程度上能被该条件组合所解释。我们使用Tosmana的fsQCA(模糊集定性比较分析)算法,在对结果进行简化后,获得两个有效组合,一致性为1.00,整体覆盖率为0.58,简言之,58%的游行可被这两种组合解释,而它们各自分别能够解释其中的35%和23%。结合先前判断出的必要条件,我们可以得到两组主要路径,见表5。

表4 单因素一致性检验

表5 主要组合

由此,我们得到:结果=标记*群体标签*责任信号*危机信号*行动信号*技术信息*政治信息*符号信息*~发布时机*(经济信息*~是否游行*~是否暴力+~经济信息*是否游行*~是否暴力);

这一条件组合证明,首先,污名信息对结果起决定性作用,正面验证了直接以技术为对象的狭义的“污名化”对于反PX、反钼铜、反核事件的意义构建过程至关重要。在此基础上,政治信息进一步拓展了技术污名在传播过程中的议题框架,提升了其动员效能,成为广义上的“技术污名化”这一机制中的重要环节。

另外,经济信息在意义构建的过程中并未起到决定性作用,既往“邻避视角”的“成本—收益”说在此并不能得到完全佐证;最近一次行动是否游行、是否暴力对结果的影响也十分有限,“社会学习视角”无法得到完全验证。此外,我们可以明确发现政府在行动前及时发布公告的重要性。当然,结合实际案例来看,这一“重要性”仍旧与内容密切相关,只有政府说“不建、停建”时,这一条件才能发挥其作用。

为了进一步探寻和平游行升级为暴力示威的原因,我们将原有的结果条件更改为“本次行动是否暴力”,出现为1,反之则为0。经过必要性测试后,政治信息的一致性从0.96上升到了1.00,简言之,政治信息是行动暴力化的必要条件。

至此,我们不仅摸清了技术污名的建构过程究竟包含哪些关键环节与要素,而且还对它们的重要性进行了细致的检验,接下来,我们将要尝试解答各要素通过何种机制来建构意义。

五、分析与讨论

在前人的研究中,“污名化”更接近于一种已经取得合法地位的框架,与之有关的因素一旦出现,便可唤起受众对于受污者的恶意,继而激发特定行为。从历史经验来看,涉及个人行动或集体行动的社会运动,情绪动机都是其根本原因。这正如所有的人类行为一样(Damasio,2009)。而且,基于实验心理学的研究,情感智力理论(theory of affective intelligence)认为,恐惧和愤怒是最为基础的两类情绪。恐惧触发焦虑,这在传播过程中,通过分享与身份确认,个体可以寻找到与自己情形相似的其他人,他们集结成群体,尽管往往是一盘散沙,但却可以克服恐惧,激发愤怒与勇气,它会导致冒险;而当传播过程诱发集体行动,最有力的积极情绪——热情就占了上风,被热情鼓舞的网络化的个体,克服了恐惧,成为有集体意识的角色,缺乏组织的”群体”开始向有组织的“团体”衍化,它可以点燃具有明确价值指向的社会动员。正如Castells所言,社会变革源自传播行动,其中涉及与人类大脑神经网络的关联,其信号刺激来自周围环境中的传播网络。那么,各种意义要素究竟如何刺激了情绪,使其发挥了作用呢?

1.直指生命健康的恐惧诉求

反观历次事件中的“污名信息”,针对个人生命健康安全的直接威胁从来最先出场,并且贯穿始终。其机制与“恐惧诉求”策略如出一辙。这是一种以劝服为目的的传播策略,试图通过唤起恐惧感,以激发受众的预防动机和自我保护行为。它首先提供“威胁信息”,令受众产生恐惧心理,继而提供“保护性措施”,期待受众通过实践这些措施来消除恐惧。“威胁—受众—恐惧”是其宏观机制。

具体而言,“威胁评估”和“措施评估”是受众解读恐惧诉求时的两个必经步骤。而标记的作用,就是在受污者与污名间创造类比任务,例如“原子弹:白血病::PX:?”,当受众接到这类任务时,威胁评估会立刻起作用,受众通过“严重性认知”和“易感性认知”两项指标,来判断威胁的严重性,以及遭受危险的可能性。当“我们要生存、我们要活命”等危机信号,以及“口罩”“儿童”等符号信息发挥作用时,它并不要求受众依靠对文字的理解和逻辑思辨来就劝服话语做出追问、分析与回应,而是通过“在场感”所酝酿着的巨大情感力量,将受众吸入感性刺激所营造的情感漩涡中,而暂时抑制理智的思辨过程。即通过将“脆弱的生命”直接暴露在“死亡威胁”中、令受众面临“濒死体验”,来提升受众对于PX威胁的严重性和易感性认知,而放弃对类比任务合理性的理智追问。

在受众完成威胁评估后,如果认为情况危急,便会开始措施评估,而行动信号则直截了当地将“游行”解释为保护性措施,接着,受众会通过“反应效能感”和“自我效能感”两项指标,评估“保护性措施”的有用性与可行性。在这一环节内,群体标签通过定义“我们”“他们”,为个体在接下来的传播活动中团结什么人、反对什么人做了明确指引,责任信号进一步将行动正义化、合理化,个体就此集结成为面临同一威胁的“命运共同体”,保护自己、家人以及子孙后代的“命运安全”成为群体的首要任务,继而顺理成章地将个体引向“危险控制”环节,投身到行动中去。相反,当受众感到措施无效,或执行起来代价过高时,“恐惧控制”便会起作用,受众会通过否认、曲解威胁信息,来降低自身的恐惧感。

这种直指生命健康的恐惧情绪在传播中最能吸引受众,例如,根据1986~2003年皮尤调查,美国受众最关注那些威胁生命安全或违反社会规范的故事,而这部分只占新闻总数的7%。麦孤独在其《社会心理学导论》说到,恐惧一旦被引发,就会比另外任何本能都更容易使其他心理活动立刻停止,更易于把注意力牢牢固定在一个物体上,而不及其余。在接受了恐惧诉求后,受众很难再从主观上意识到其行动可能造成的其他负面影响。

2.瞄准社会安全的政治威胁

正如赵鼎新做出的判断,“中国社会……中层组织力量薄弱……大量竞争性的话语和符号性行为往往同时并存于一个运动之中”,政治信息的出现,是令恐惧迈向愤怒、行动走向暴力的关键。思考其作用机制,这类信息通过设置所谓“规范”,例如“国际组织规定”“为人民服务”,并点名“失范”,例如官员腐败、权钱交易,来实现对政府的“越轨”指控,进一步吸纳既有社会矛盾,并为自身的“越轨”行为找到道义支持和价值归宿。这一机制所营造的“政治威胁”有其两面性,一方面,参与者将个体“政治权利”被侵犯,“正义、道德”被破坏,视作除“生命安全”“命运安全”外,社会安全所面临的又一重大威胁;另一方面,政府将社会秩序的混乱与潜在骚乱,视作社会安全所面临的重大威胁。双方截然相反的诉求透过政治框架的阐释,在“维护社会安全”这一目的上达成统一。

而这一现象的产生,一边由于地方政府对于同类项目的监管能力确实存在短板,例如因反PX事件而由厦门迁往漳州古雷的PX项目,在2013年和2015年分别发生火灾和爆炸事故,尽管并非由PX直接导致,但仍为民众的质疑提供了依据。另一边则是因为中国当前的“中央—地方”行政体系的非耦合性为地方抗争者拓展了政治空间,为维护国家层面的政治稳定,不同部门和各级政府为抗争提供了缓冲垫,地方政府一旦感受到来自民间团体的政治威胁,往往会积极退让、妥协,以寻求社会稳定。

因此,政府公告普遍以“维稳”为目的,不仅缺乏对“理性思考”的引导,同时以“被谣言蛊惑”作为社会抗争的“归因”。而这一口径,却为历次事件中的地方政府和公安部门所沿用。这也意味着,客观上,“科学”“技术”“环保”议题被建构在更为敏感的“政治框架”之中,遮蔽了公众就引发恐惧的“核心问题”理性交换意见的正常沟通渠道,使得“技术污名化”行为可以在“政治框架”的掩护下持续运作。

3.作为“文化模因”的技术恐惧

至此,我们对“非理性”的来源有了较为明确的认识,但“情绪”是如何转化为长期记忆而被保存下来的?或者,它是否通过其他机制被储存在集体记忆与社会文化中?

从风险文化的视角来看,上述每一次事件,都是“意义”被不断生产、复制、传播、模仿、再传播的过程。在循环中,“文本”的实体被抽象为一个个可供“模仿”“复制”的基本信息单位——模因(Meme),它通过与基因遗传活动类似的“传播活动”来繁衍、变异。而历次行动中的相当一部分“模因”,本身就是具有污名特质的符号,如“原子弹”“骷髅”“口罩”和“儿童”。而上述“模因”在与其社会文化环境的互动中与某种终极性价值观(Terminal Values)建立了连结关系。Rokeach认为,人对生命意义有着终极的期望,它们能触发人的系统性认知,并保存在长期记忆中。“儿童”本就先天地象征着希望、快乐、自由、纯洁、安全等终极性价值观,当其被置于“游行示威”这一含有剧烈危险性、争议性的观看空间时,这一属性便被放大,受众在对终极性价值的理性认同与合法构想中,悄无声息地同化并接受模因所要传递的意指内容,进而将其作为相当于生活经验的刺激源,与此相关的愤怒、焦虑、恐惧也一并被作为长期记忆保存下来,以备将来在传播活动中被反复招募。

需要注意的是,受众之理智的作用对象是“价值观”,而非创造这一价值连结的内容。如此顺理成章,是因为与之类似的“模因”一直反复出现我们的社会文化环境中,从自然主义到新卢德主义(Neo-Luddism)、从《福兰根斯坦》到《终结者》,各种社会运动、文艺作品、理论思潮都在试图向我们展现着自然辩证法面前,人与技术间关系的复杂性。在极端状态下,比如生命受到威胁时,深植于人类社会文化中的对技术发展和现代化的隐忧,便会表现为学者所称的“技术恐惧”(Technophobia),“非理性”是其主要特征。它作为人类社会的潜意识,长存于“风险文化”之中。

综上,技术污名化通过对污名信息、政治信息的反复传播,刺激各级行为主体的情绪,进而影响其态度与认知、激发特定行为。其中产生实际意义的信息被以“模因”的形式保存下来,在与社会文化环境的互动中,与“技术恐惧”建立了终极性价值观层面的连结关系,继而在同类事件发生时得以反复出现。

六、总结

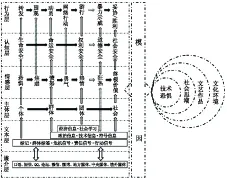

在“风险文化”理论的关照下,本文揭示了PX、钼铜、核能等高级科学技术在我国经历的风险的意义建构过程,以及所面临的“技术污名化”问题。进而在经典污名化理论和既有案例研究的烛照下,本文对12个同类事件的一手史料进行定性比较分析,探索出“技术污名化”过程中参与意义生产的关键要素,而其模因则与社会文化中既有的“技术恐惧”反复互构,使得同一模式得以在历次事件中被不断招募。在这一过程中,特定意义要素的传播刺激了受众的情绪,情绪促进认知,认知影响行为。事件主体完成从缺乏组织的“个体”“群体”,到组织化、目标化的“团体”,再到复杂多元之“社会”的逐级衍化,同时各级主体也经历了从“生命安全”到“社会安全”的认知衍化,群体行为由转发、围观,迈向游行、暴力。据此,我们提出“技术污名化的六维渐进动员模型”,简称“技术污名化动员模型”(图1)。其中,纵向箭头代表逐层影响,横向箭头代表逐格影响,虚化箭头代表并可能发生或跨层影响,虚线因素代表其具有开放性与可建构性。在此图示指引下,网络环境中复杂社会行动的动员机制,特别是情感动员机制变得一目了然,并且,其核心因素与社会既有文化环境的互构过程也得以呈现,谨供参考批评。

七、不足与展望

限于篇幅,本文尚缺对事件参与者的深度访谈,因此无法以信度更高的定性分析方法判断各项因素对受众产生的真实影响。因此,我们将在进一步的研究中着重进行田野调查,评估模型所示各环节的真实效果。

图1 技术污名化的六维渐进动员模型

注释:

① 林芬、赵鼎新:《霸权文化缺失下的中国新闻和社会运动》,《传播与社会学刊》,2008年第6期。

② 冯洁、汪韬:《开窗,求解环境群体性事件》,《南方周末》,2008年11月29日,第D29版。

③ 项一嵚、张涛甫:《试论大众媒介的风险感知——以宁波PX事件的媒介风险感知为例》,《新闻大学》,2013年第4期。

④ 张乐、童星:《污名化:对突发事件后果的一种深度解析》,《社会科学研究》,2010年第6期。

⑤ 斯科特·拉什、王武龙:《风险社会与风险文化》,《马克思主义与现实》,2002年第4期。

⑥ 夏倩芳、黄月琴:《社会冲突性议题的媒介建构与话语政治:以国内系列反“PX”事件为例》,《中国媒体发展研究报告》,2010年刊。

⑦ 田进、朱利平、曾润喜:《网络舆情交互触发演变特征及政策议题建构效果——基于系列“PX事件”的案例研究》,《情报杂志》,2016年总第35期。

⑧ Goffman,E(1963).Stigma:NotesontheManagementofSpoiledIdentity.Prentice-Hall.

⑨ Link,B.G.,& Phelan,J.C.(2001).ConceptualizingStigma.Annual Review of Sociology,27(1),363-385.

(作者汤景泰系暨南大学新闻与传播学院教授;星辰系暨南大学新闻与传播学院硕士研究生)