新闻舆论对刑事司法的影响*

2018-03-08

(广东金融学院法学院,广东广州 510521)

新闻舆论与刑事司法之间的关系一直为国内很多学者所关注,某些刑事案件的新闻舆论与刑事司法之间的冲突比较明显。如何认识在两者背后潜在的影响因素、如何让新闻舆论监督对独立审判产生正向的作用等问题,已成为当前社会与理论界讨论的一大热点, 也是司法实践中的一大难点。现有文献对新闻舆论监督与独立审判之间的关系在理论上做出了一系列的研究,①参见熊美荣:《试述媒体舆论监督与司法独立的冲突与治理》,《时代报告(学术版)》;贾忠:《透视传媒舆论监督与司法独立》,《科技信息》2013年第2期;杨馨淼、宋文华:《论社会舆论监督与司法独立的平衡》,《长江大学学报(社会科学版)》2013年第3期;王慧、谢禅:《新媒体条件下司法公开与网络舆论的互动》,《南昌师范学院学报》2015年第1期;车英、成协中、孙磊:《论新闻舆论与司法独立》,《武汉大学学报(人文社科版)》2002年第6期。但是,很少有文献运用实证的方法论研究新闻舆论监督与刑事司法之间的关系,因此,本文拟借助于网络爬虫分别对近几年社会影响较大的李昌奎案、许霆案、东方创投案、青岛聂磊案相对应的贴吧数据进行梳理,进而统计得到各个案件的网络舆论数据,构建logistic回归模型研究新闻舆论对刑事司法的影响,并提出完善新闻舆论与刑事司法关系的制度构建。

一、假 设

笔者为研究新闻舆论监督与独立审判之间的关系,选取了近几年在社会各界影响较大的许霆案、李昌奎案、东方创投案和聂磊案做分析,并做以下假定:假设一,对案件的调查结果与事实相一致;假设二,量刑是否失当以民意倾向的案件终审结果为比较标准;假设三,在李昌奎案中,从其终审被判死缓到再审被判死刑这一段时间作为审判不公正的时段,其余时间均视为审判公正的时段(见表1)。

表1 审判公正判定

二、模型的构建与逻辑分析

笔者通过方差分析对新闻舆论与刑事司法之间的关系进行衡量(方差分析结构见表2)。

表2 单因素方差分析

为研究新闻舆论监督对刑事司法的影响,笔者通过爬取相关贴吧的发帖数据,分别以李昌奎吧、许霆吧、东方创投吧、聂磊吧为关键词抓取自2007年1月以来四起案件的网络舆论数,利用MATLAB软件将数据导入Excel表格并对数据及其缺失数据进行处理与填充,获得四起案件的舆论数随时间变化的结果。由此,通过方差分析结果得出了四个案件中新闻舆论对刑事司法的影响。另外,笔者还引入Logistic回归模型,对新闻舆论对刑事司法的影响程度大小进行衡量。

Logistic回归研究因变量为二分类或多分类观察结果与影响因素(自变量)之间关系的一种多变量分析方法,属概率性非线性回归。在多元线性回归中,因变量y要求是常规数据,而非定性数据,以及当因变量为分类变量时不能满足线性回归分析的正态性要求,有些自变量对因变量的影响并非线性,故当因变量y为定性数据,*参见陈平、黄仲、黄振、周伟健、刘慧玲:《基于Logistic回归分析的“三高”移动健康管理系统设计》,《现代计算机》2013年第5期。并且只有两种状态时,多元线性回归模型不再适用。因此采取二元Logistic回归模型。*参见王济川、郭志钢:《Logistic回归方法与应用》,高等教育出版社2001年版,第6-12页。

在二元Logistic回归模型中,因变量y的平均值代表y=1的概率,则总体回归线的表达式为:

选用Logistic回归模型基于以下三方面考虑。其一,数据特殊性。舆论数量作为一个自变量,公正与否作为一个因变量。由于公正与否数据的取值属于二元取值,只能为0或者1,不符合一般的线性回归方程的特性,在数学公式中,针对因变量为二元取值的模型,可采取logistic模型。其二,简洁性。在众多数学关系模型中,一元线性模型是最简单有效的模型。再结合上面所提及的因变量数据的特殊性,所以采用一元线性模型和logistic模型的简单结合作为一次测试模型。其三,经过数据验证和显著性系数的判断之后,发现模型刚好适用,故而不需对模型做修改,直接采用该模型。

针对受公众舆论监督而导致案件再审的李昌奎案,笔者建立Logistic回归模型,通过分别量化四起案件的新闻舆论对刑事司法的影响,得出新闻舆论对刑事司法存在影响,并且影响程度随着舆论的增加而逐渐减小的结论。

三、实证结果分析

(一)新闻舆论与刑事司法的相关性分析

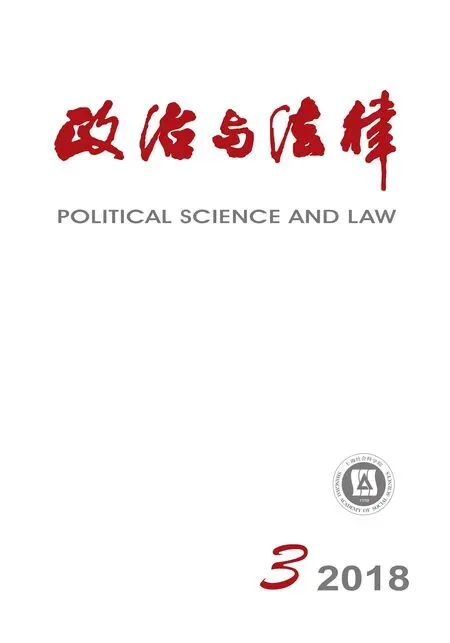

1.侵犯公民人身权利类犯罪:李昌奎案

李昌奎案,是李昌奎奸杀少女摔死男童案的简称,发生于2009年5月16日。2010年7月一审判决认定李昌奎因犯故意杀人罪,判处其死刑,剥夺政治权利终身,犯强奸罪,判处有期徒刑5年,数罪并罚,决定执行死刑,并处剥夺政治权利终身;*参见袁彬、王奉帅:《死刑个案民意的现实性考察——基于217起死刑个案的实证分析》,《刑法论丛》2015年第12期。民事赔偿被害者家属损失3万元。2011年3月4日,二审判决李昌奎犯故意杀人罪、强奸罪判处其死刑,缓期二年执行。2011年8月22日,云南省高级人民法院在昭通市开庭,撤销二审原死缓判决,改判李昌奎死刑。*参见李朝:《交往理性视阈下媒体舆论与司法裁判的关系探析》,《品牌》2014年第9期。

图1 李昌奎案反映的舆论与司法关系数据

为了更好的分析舆论与司法的关系,笔者将李昌奎案分为以下四个阶段:(1)2010年1月到2010年7月,为审判前期;(2)2010年7月到2011年3月,为一审阶段;(3)2011年3月到2011年8月,为二审阶段;(4)2011年8月到2012年12月,为再审阶段。

如图1所示,李昌奎案的舆论争议发生在二审判决之后。死刑和死缓,仅一字之差,激起围绕李昌奎案死刑适用的各种纷争,最终形成舆论焦点,导致舆论数增多。*参见前注⑥,李朝文。

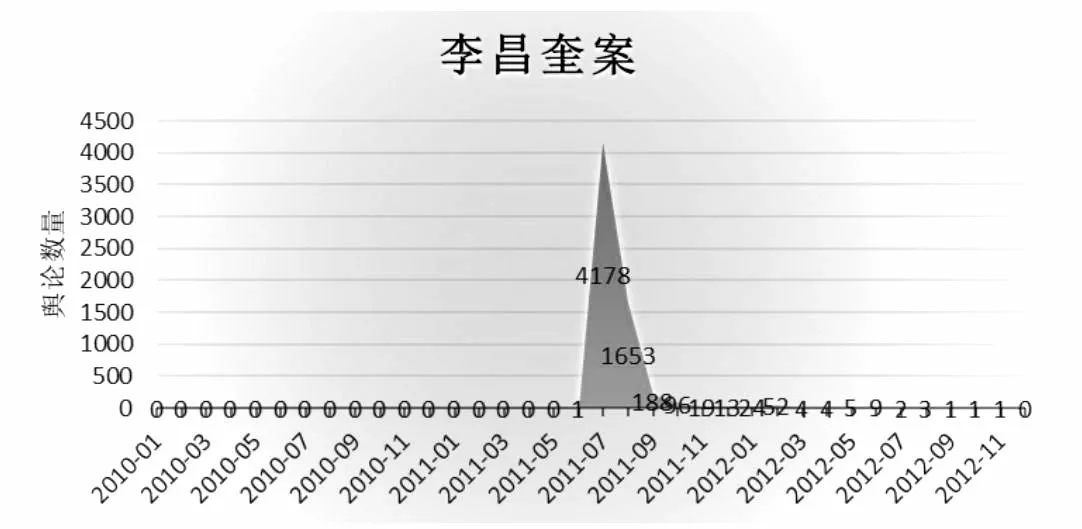

2.侵犯财产类犯罪:许霆案

许霆案,发生于2006年4月21日,广州市中级人民法院于2007年12月作出一审判决,许霆以非法侵占为目的,伙同同案人采用秘密手段,盗窃金融机构,数额特别巨大,已构成盗窃罪,判处许霆无期徒刑,剥夺政治权利终身,并没收其个人全部财产。*参见前注⑥,李朝文。随后,许霆不服该一审判决提出上诉,广东省高级人民法院裁定该案发回广州市中级人民法院重新审理。2008年3月,广州市中级人民法院认定许霆犯盗窃罪,判处有期徒刑5年;其后许霆再度上诉,2008年5月,广东省高级人民法院二审驳回上诉,维持原判。

图2 许霆案反映的舆论与司法关系数据

为了更好的分析舆论与司法的关系,笔者将许霆案分为以下四个阶段:(1)2007年1月到2007年12月,为审判前期;(2)2007年12月到2008年3月,为一审阶段;(3)2008年3月到2008年5月,为二审阶段;(4)2008年5月到2009年12月,为再审阶段。

如图2所示,许霆案的舆论争议在一审判决之后,针对许霆的量刑问题,引发了网友的激烈讨论,而舆论数量也在审判的各个阶段呈现出阶段性爆发。

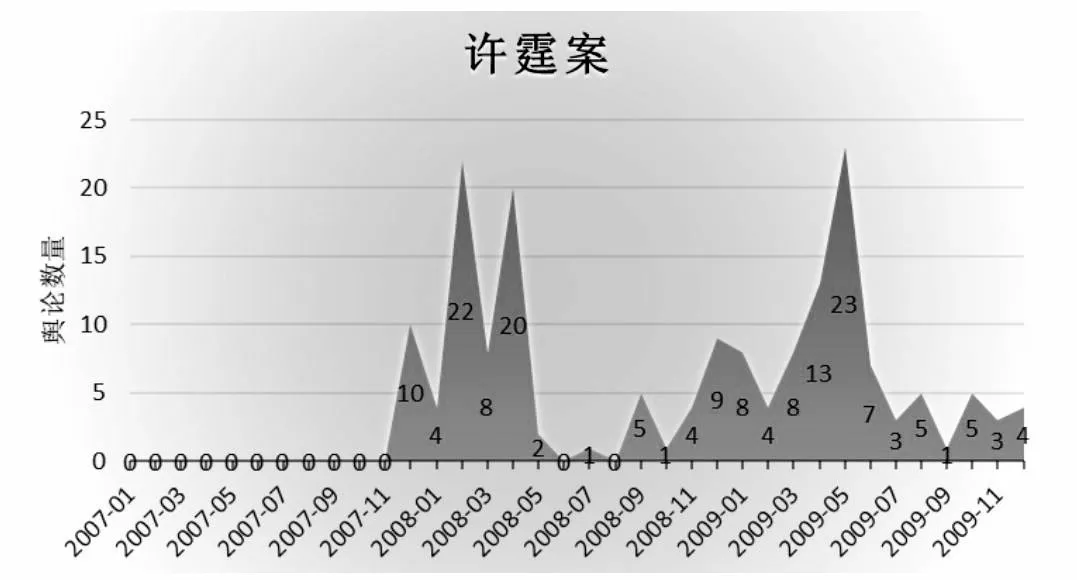

3.破坏社会主义市场经济秩序类犯罪:东方创投案

东方创投是2013年6月成立于深圳的一家P2P网络投资平台,短短4个月后该平台即宣布停止提现。同年11月,东方创投负责人邓亮和李泽明自首。2014年7月15日,深圳市罗湖区人民法院开庭审理后认定东方创投法人邓亮犯非法吸收公众存款罪,判处其有期徒刑三年,并处罚金人民币30万元;认定东方创投运营总监李泽明犯非法吸收公众存款罪,判处其有期徒刑二年缓刑三年,并处罚金5万元。*参见钟辉、梅亚琪:《东方创投案:P2P非法集资样本》,《中国中小企业》2014年第9期。这起曾轰动一时、涉案金额达1.2亿元的网贷维权案件,在历时9个月之久后,终于结案。

图3 东方创投案反映的舆论与司法关系数据

为了更好的分析舆论与司法的关系,笔者将东方创投案分为以下三个阶段:(1)2013年1月到2013年10月,为平台运营期;(2)2013年10月到2014年7月,为审判前期;(3)2014年7月到2015年12月,为审判后期。

如图3所示,东方创投案作为国内第一起P2P平台自融案件,在审判结束之后也引起了社会的广泛关注,并且热度一直持续。

4.妨害社会管理秩序类犯罪:聂磊黑社会性质犯罪组织案

青岛聂磊黑社会性质犯罪组织案(以下简称:聂磊案),自2011年12月起,聂磊团伙144名被告人因涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织犯罪和故意伤害罪、组织卖淫罪、开设赌场罪等十余项罪名,在青岛市中级人民法院和有关基层法院陆续开庭审理。2012年2月,山东省人民检察院检察长国家森披露,聂磊案涉及的30余名保护伞落马,主要是公安人员*参见《青岛聂磊涉黑案开庭 起诉书80多页预计庭审两周》, http://www.fzshb.cn/news/201112/19176.html,2017年11月5日访问。;2012年3月20日,青岛市中级人民法院在胶州市人民法院对聂磊案一审宣判,聂磊被判死刑,没收个人所有财产。2013年9月18日上午十时左右,青岛中院依法对聂磊执行了注射死刑。

图4 青岛聂磊案反映的舆论与司法关系数据

为了更好的分析舆论与司法的关系,笔者将聂磊案分为以下四个阶段:(1)2011年1月到2012年3月,为审判前期;(2)2012年3月到2012年8月,为一审阶段;(3)2012年8月到2013年9月,为二审阶段;(4)2013年9月到2014年12月,为审判后期。

如图4所示,聂磊案在审判前期和后期都引起了非常大的舆论效应,案件甚至涉及当时在任的一些高官,更是又将舆论推上了新一轮高潮。

5.不同案件类型的新闻舆论与刑事司法的方差分析

按照前述四个案件的各个阶段,将每个案件的舆论各自分为3到4组,进行方差分析,观察同一个案件每个阶段间的舆论数量是否存在显著性差异。通过Matlab建模求解形成表3结果。

表3 不同案件方差分析结果

由表3可以看出,四个案件方差分析的p值均小于0.05,也就是在显著性水平0.05以下全都通过检验,四个案件不同阶段的舆论数量和变化是存在显著性差异的。接下来结合各个案件的审判过程和舆论分析结果,可得出结论即表4。

表4 不同案件舆论与刑事司法判决关系

如表4所示,李昌奎案在舆论的压力之下,司法判决发生的波动相对其他案件来说比较大,这说明在这个案件审判过程中,舆论是切切实实对刑事司法的判决起到比较大影响的;在许霆案中,司法判决也由死刑改判为五年有期徒刑,舆论在这一过程中也起到了推动作用;关于东方创投案和聂磊案,实证证明这两个案件的不同审理阶段的舆论变化是存在显著性差异的,但是司法判决并没有因此而发生改变,可能是由于舆论的声音尚不够大,不足以撼动司法判决,也可能是在这两个案件当中,舆论根本没有对司法判决产生影响。

(二)新闻舆论对刑事司法的影响

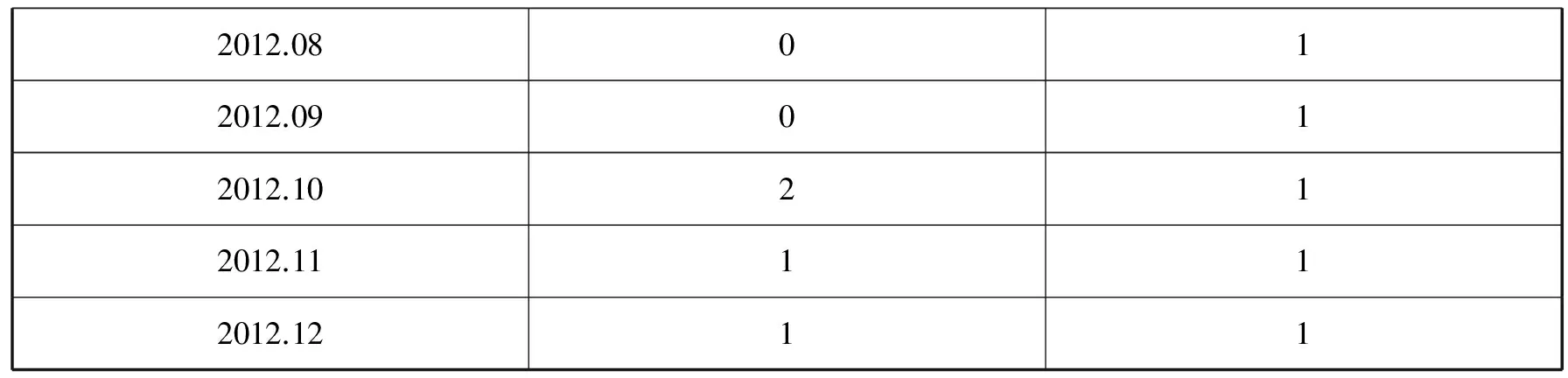

要分析舆论对刑事司法是否有影响,结合上文的分析结果,笔者选取由于公众舆论监督而促使案件再审的李昌奎案作为分析案例,假设此案终审(终审判决李昌奎死缓)到再审起动为与事实不一致的时段,其余时段为与事实相一致阶段,以与事实是否一致作为二分类变量,表5中的1表示与事实相一致,表5中的0表示与事实不一致,并结合整个过程的舆论数量变化,建立Logistic回归模型,从而量化舆论与司法公正的关系,得到舆论监督与刑事司法的关系式。

表5舆论数量与事实差别

借助于SPSS软件,对上述数据进行二元logistic回归,表5为模型系数的综合检验。由于此处只涉及一个变量,故模型中引入一个自变量x,自由度等于1。此处的卡方值是似然比卡方值,其值为27.844,显著性概率值P值小于0.01,说明模型整体在0.01的水平下是显著的。

表6 模型系数的综合检验

表7为所得回归方程中的变量,输出了模型中各自变量的偏回归系数及其标准误(S.E.)、Wald(即Wald卡方,是对总体回归系数是否为0进行统计学检验)、自由度、P值及exp(B)(即偏回归系数β的对数)。由此可看出,舆论量x的显著性水平为0.001,说明在0.01的水平下通过检验,即二元Logistic回归方程的表达式为:

其中p表示司法公正的概率。

这里对表达式求导,并令x=0,求得在x=0处,所求得表达式的导数为-0.1870,结合x的取值范围以及求得表达式的大致函数图像,可以说明当舆论从0开始产生一个单位的增量时,司法公正的概率会大约提高18.70%,并且这个概率会随着x的逐渐增大而越来越小,最终接近于0,就不再对司法判决产生实质性的影响。

表7 方程中的变量

a.在步骤 1 中输入的变量: x(x为舆论数)

(三)小结

为了分析新闻舆论对于刑事司法是否有影响,笔者选取公众舆论比较大的李昌奎案、许霆案、东方创投案以及聂磊案作为分析对象,通过司法审判的时间将案件分为3到4个阶段,采用方差分析方法分析每个案件各个阶段的舆论数量以及变化,以此来说明舆论对刑事司法是否有影响。在方差分析的基础上,又选取由于公众舆论监督而促使案件再审的李昌奎案作为分析案例,假设此案中终审到再审为与事实不一致的时段,其余时段为与事实相一致阶段,以与事实差别作为二分类变量,并结合整个过程的舆论数变化,建立logistic回归模型,从而量化新闻舆论对刑事司法的影响,得到舆论与刑事司法的数学关系式,代入数据得出新闻舆论对于刑事司法有影响的结果,并且,这个结果中的最大单位舆论影响为18.70%,同时,随着舆论的增加而不断使影响趋于减少。

基于上述分析结论,可以认为,新闻舆论监督对刑事司法是有影响的,有些案件对刑事司法审判的影响比较大。

四、完善新闻舆论与刑事司法关系制度构想

新闻舆论与刑事司法中的独立审判之间的矛盾是社会矛盾的反映。人们对现状的不满都可能通过新闻舆论影响甚至扰乱刑事司法。在当今已进入网络自媒体时代的情况下,这个问题将更为普遍。如果因此而控制舆论,显然不合时宜。作为罪刑评价的司法审判和作为自发评价的新闻舆论,其理论基础相去甚远,新闻舆论对刑事司法的影响必须按规律、有秩序地运行。

(一)寻求新闻舆论与刑事司法的价值契合

1.公平公正的价值契合

审判独立是司法公正的前提,刑事审判通过专业的程序性和实体性规则实现刑事裁判的公平公正。新闻舆论作为典型的道德评价载体,并无明确的客观标准。虽然新闻舆论和刑事审判对公平公正的理解存在差异,但终究二者对公平公正这一价值追求是一致的。

要使得二者实现价值契合,需要发挥新闻舆论的事实发掘作用,使民众能有更多的机会关注司法案件,能在一定程度上帮助司法机关还原、揭示案件真相并能快速侦破案件。同时,刑事审判可以适度利用新闻舆论提高司法审判的公开透明和公信力。

2.民意认同的价值契合

在刑事审判层面,民意是民众对刑事审判结果的普遍意愿,从属于社会环境。因为传统媒体受到种种因素的制约,在以往并没有全面真实地表达民众的意愿。*参见张航:《网络舆论不是民意的全部》,《解放日报》2009年8月28日,第6版。然而,网络时代下,便捷的言论发表场所使得民意会集中爆发。

刑事司法审判的独立不能被民意所代替,但这并非意味着司法审判完全隔离民意的渗透,排除民意的参与。当刑事审判人员面对新闻舆论对司法案件带来的民意压力时,既不应当一味顺应,也不应该视若罔闻。独立审判原则不应当被无限放大,否则便难以达到司法审判的最佳社会效果。*参见骆锦勇:《遵循“法理情”逻辑规则》,《人民法院报》2017年第8期。因此,刑事司法活动需要兼顾审判独立性和民意基础,这样才能实现审判正确性和社会效应的契合。

3.平衡纠错的价值契合

刑事司法作为审判活动,具有被动性,当刑事立法出现滞后性,刑事法规范违背了社会的基本伦理和社会的共同认知时,刑事审判可以作为对刑事立法的最后一道平衡纠错屏障,通过刑事司法审判权的独立行使避免错误的发生或继续。新闻舆论作为社会监督国家权力的重要力量,有着广泛的监督参与主体。同时,新闻媒体还能依据言论自由参与国家立法活动,以实现对公权力的制约。由此可见,新闻舆论监督和刑事司法审判活动在对公权力的制约方面有着高度一致性。

(二)审判机关在新闻舆论监督下独立审判

刑事审判虽然是极具专业性的过程,但是以“精英优越感”作为标准,从而禁止媒体舆论“非专业”地参与审判,不仅有违言论自由的精神,也不具有正义性。历史上虽然也曾出现过颁发禁言令来限制媒体报道刑事案件,甚至出现以藐视法庭罪的方式对影响刑事司法审判的媒体进行惩罚,但这些做法现今几乎都已被弃用。取而代之的是更为温和的手段,例如通过延期开庭来躲过舆论热潮,通过指定管辖改变审判地点,对陪审人员进行舆论隔离等等。这一切都是为了实现审判机关在新闻舆论监督下独立审判。*参见周泽:《“媒体审判”、“舆论审判”检讨》,《中国青年政治学院学报》2005年第3期。

1.新闻舆论监督中立化

新闻舆论的第四权力身份在世界上早就有之。早在1975年,美国大法官斯图尔特就曾经提出出版自由是美国宪法三权分立制度之外的第四制度(afourthinstitution)。*参见陈强:《论美国出版自由原则的发展与限制》,《辽宁行政学院学报》2013年第15期。其存在的价值在于制约立法、行政、司法权利用其强制性来进行专断统治。权利越大其负面效应也越大,新闻舆论的监督权也不例外,一旦滥用就会矫枉过正。新闻自由权滥用的形式多种多样,针对刑事审判,最为常见的现象就是偏向性、煽动性报道。立场不中立堪称是新闻媒体干扰刑事司法的最大问题。引导媒体在司法案件的报道中坚持客观中立无偏见,那么社会大众就会对案件有更为客观全面的了解。为了避免高关注度刑事案件被扭曲事实和被舆论裹挟,媒体在行使新闻监督权利时应该坚守全面客观和理性公正的原则,引导社会大众冷静和理性地面对事实真相,而不是通过煽动性的语言以及道德绑架让刑事审判左右为难。

在民主社会中,大众传媒应该有作为民意代言人的基本素养,应当防止被利益相关者所利用。犹如审判部门一样,其也应当保持舆论监督的独立性和中立性。换言之,传媒舆论在披露和评论刑事案件的时候,应像法官裁判案件一般,关注的是事实而非个人主观喜好。

2.坚持审判独立性

保持审判独立性是司法公正的基本前提。当舆论开始影响刑事案件的审判时,法院应当有勇气排除舆论的不当影响依法裁判。法院不能被舆论所裹挟,而应当有自己的坚定立场。当法院的立场与舆论不一致时,法院应当坚持程序正义高于实质正义,坚持依法判案,才能真正实现刑事司法审判的公平公正。

最高司法机关应当积极支持下级法院排除民意的影响,依法独立判案。在日本发生的松川案件审判过程中,随着该案一审、二审判决的作出,舆论对于法院判决的影响力也日趋强烈。一开始舆论与司法权的较量只是集中在地方法院,在二审判决作出后,舆论的影响开始达到顶峰,并开始向上级法院乃至最高法院转移。就在此时,日本最高法院院长田中耕太郎向下级法院发出了一份训示。该训示指出,作为法官没有必要去理会社会上的杂音、迎合潮流,法官应当秉持高尚的道德勇气为公正、迅速办案尽最大努力。就在该训示发出后不久,原二审判决被撤销并发回重审。最终,本案的17名被告被宣告无罪,其中的4人曾被判处死刑,如果没有日本最高法院这份训示的支持,该案极有可能得不到公正的审判。可以说,该训示对于该案的最终结果起到了直接作用。*参见[日]山本祐司:《最高裁物语:日本司法50年》, 孙占坤、祁玫译,北京大学出版社2005年版,第54-55页。

(三)新闻舆论在法律规制下有序报道

新闻自由是保障新闻媒体得以存续的命脉,在维护司法公正时不能过分抑制新闻自由,同时,司法公正也是刑事审判的终极追求,如果不对新闻自由进行适当限制,极有可能会阻碍司法公正的实现。新闻自由与司法公正并不是完全对立的,相反,它们是一种相互促进的关系。要协调好二者的关系,就必须完善调整二者关系的法律法规。

1.立法明确新闻媒体的权利义务

我国新闻领域的法律适用非常混乱,相关的法律规范也只散见于各个法律法规之中,没有统一的新闻立法。*参见张晶晶.:《为什么我们没有“新闻法”——反思我国新闻传播立法研究》,《政法论丛》2014年第1期。新闻立法缺乏统一性和协调性,在实践中各部法律法规经常发生冲突,由此也产生了两个比较大的问题。一是新闻媒体的权限问题,实践中新闻媒体并不明确自己在报道中对于报道内容、报道方式拥有何种程度的权限,对于报道不实的法律责任也不明确,由此便产生了很多不规范的报道。二是违法行使新闻报道权利以及不当干预、限制新闻报道权利的法律后果不明确,实践中有很多媒体进行不实报道,或者媒体被不当限制报道的情形,但是相关的执法机关不仅无法及时查处,就是查处了也不能获得明显的执法效果。为了解决上述问题,应当逐步完善我国的新闻立法,推动统一新闻立法工作的进程。

笔者认为,加快统一新闻立法工作,规范新闻媒体监督与司法独立审判应特别注意以下几点。其一,明确权限。立法应当明确新闻媒体在案件报道中的具体权限。如在报道中应当侧重于事实报道,而不能对案件进行结果预测或引导。在报道时应当注意使用规范的新闻术语,如“凶手”“罪犯”等语词带有明显的歧视性,容易使人先入为主,应当杜绝使用此类语词,而用“犯罪嫌疑人”“被告人”等语词代替。在报道庭审过程时,应当注意不进行评论性报道,只对庭审事实进行报道。对于涉及国家秘密或个人隐私的案件,应当依照有关法律法规的规定进行保密或不公开报道。其二,明确案件的公开方式。实践中案件的公开方式因地域、历史、社会经济发展程度的不同而差异较大,而目前的案件公开方式虽进行了分类,但分类方式依然过于粗糙,应当再进行细分。如对公开审理的案件,再次划分为不同的小类分别规定不同的公开方式,以相应限制新闻媒体参与公开审理案件的范围。其三,赋予法官延迟审判及变更审判方式的权利。当新闻媒体在报道中对案件进行预测性报道或有倾向的评论性报道,使得社会舆论广泛关注该案件,法官应当有权延迟审判,待舆论高峰期过后,再继续审判,或者法官可以根据案件的实际需要,变更审判方式,决定是否继续采用公开审理的方式。需要注意的是,法官的前述权利应当以当事人的申请作为前提。其四,对法制新闻进行专门监管。法制新闻与刑事审判的关系最为密切,应当对此设立专门的机构进行监管。在监管时一方面要注意严格执行相关的法律法规,另一方面要注意不能过分抑制新闻报道自由。

2.建立法制报道新闻从业者准入制度

从我国目前的法制新闻报道行业现状来看,最大的问题在于从业人员的法制素养低下。由于法律知识的缺乏,使得新闻媒体无法发挥法制宣传的应有作用,阻碍了法制的进一步发展。之所以会产生这样的问题,归根结底,是因为我国的法制新闻报道行业制度不规范。从报道主体来看,法制新闻的报道媒体素质参差不齐;从相关从业者的个人素质来看,也没有严格的从业准入制度。笔者认为,应当对法制新闻的报道主体及其从业人员资格进行严格规范。其一,在法制新闻的报道主体方面,可以采用许可证制度。并不是所有的新闻媒体都可以报道法制新闻,要想获得报道法制新闻的主体资格,不仅要在规模上达到一定的程度,而且其从业人员当中必须有一定比例的法律专业人员。满足这些条件后,该新闻媒体才能进行法制新闻报道。其二,提高从业人员素质。法制新闻报道的从业人员应当具备基本的法律基础知识,这样才能保证其在法律规定的框架内进行新闻报道。由于法制新闻的报道与司法审判关系密切,因此必要的法律知识是这些从业人员规范报道的基础。新闻报道与司法审判对于法治社会的建立都具有重大作用,二者不能偏废,不断协调二者的关系才是当前的制度出路。