基于支架式教学的《弱电解质的电离平衡》教学设计

2018-03-06赵春梅

赵春梅

[摘要]支架式教学模式对促进学生的自主学习能力、协作学习能力、实验探究能力、提出问题的能力、良好的思维能力都是非常有效的,可以激发学生的学习兴趣、转变学生的学习方式、培养学生实践能力和创新精神。以《弱电解质的电离平衡》教学设计为例,对基于支架式教学的化学课堂教学进行探讨。

[关键词]支架式教学;教学设计;弱电解质;电离平衡;实验探究

一、何谓“基于支架式教学”

支架式教学是以著名心理学家维果斯基的“最近发展区”理论为基础的一种建构主义教学模式。目前,比较有影响且流行的支架式教学法的定义源自于欧共体“远距离教育与训练项目”的有关文件。支架式教学被定义为:“支架式教学应当为学习者建构对知识的理解提供一种概念框架。这种框架中的概念是为发展学习者对问题的进一步理解所需要的,为此,事先要把复杂的学习任务加以分解,以便于把学习者的理解逐步引向深入。它是一种以学习者当前发展水平为基础的、系统有序的,可运用多种方法引导学习者主动建构知识技能,并向更高发展水平迈进的教学模式,是一种以学生为中心,利用情境、协作、会话、意义建构等学习环境要素充分发挥学生的积极性、主动性和创造性,在教师和学习伙伴的帮助下最终达到使学生有效地实现对当前所学知识的自主建构的教学方法。”

本文所呈现的上科版高一下册《电解质的电离》第3课时《弱电解质的电离平衡》的教学实例,就是基于上述理念的一次探索。

二、《弱电解质的电离平衡》教学设计

(一)建立课堂教学目标

1.课程标准解读

对《上海市高中化学学科教学基本要求(试验本)》中本节课内容的学习水平解读如下:

具体要求:复述电离平衡的概念;归纳电离平衡的特征;列举温度、浓度等影响电离平衡的外界因素;根据勒夏特列原理解释温度、浓度等外界因素对电离平衡移动的影响。

学习经历:设计探究稀盐酸和醋酸的电离程度及影响因素的实验,运用演绎、分析、类比、模拟等方法对实验现象或定量数据进行微觀解释,深化对强弱电解质以及电离平衡的认识。

2.教材分析

第七章《探究电解质溶液的性质》(沪教版)是第六章《化学反应速率和化学平衡》的延伸和拓展。本节课《弱电解质的电离平衡》是《电解质的电离》第三课时的内容,重点介绍浓度、温度对弱电解质电离平衡的影响,并运用平衡移动原理加以分析。弱电解质的电离平衡是研究物质在水溶液中行为的重要环节,既可以巩固前边所学的有关化学平衡的知识,又能为理解水解平衡的移动及水解原理的应用打下基础,起着承前启后的重要作用。

3.学情分析

学生已经知道了化学平衡的含义及应用;能够应用改变外界条件实现平衡移动的一般规律;掌握了水的电离、电解质的电离等知识;具备提出问题、分析问题和解决问题的能力,适合开展实验探究、类比迁移、讨论合作的学习方式;但学生对于如何从宏观的现象分析、理解微观的本质仍存在困难。

4.教学目标

(1)能自主概括电离平衡的概念、电离平衡的特征;能列举温度、浓度等影响电离平衡的外界因素。

(2)通过自主探索、合作学习,能将化学平衡原理迁移到弱电解质的电离平衡。

(3)通过实验探究,增强自主学习意识、团队协作能力和分析、解决问题的能力。

(4)通过弱电解质电离平衡的学习,体会化学知识在生产、生活中的作用,初步形成“化学平衡观”。

5.教学重难点

重点:温度、浓度对弱电解质电离平衡的影响。

难点:浓度对弱电解质电离平衡的影响。

(二)教学活动设计思路

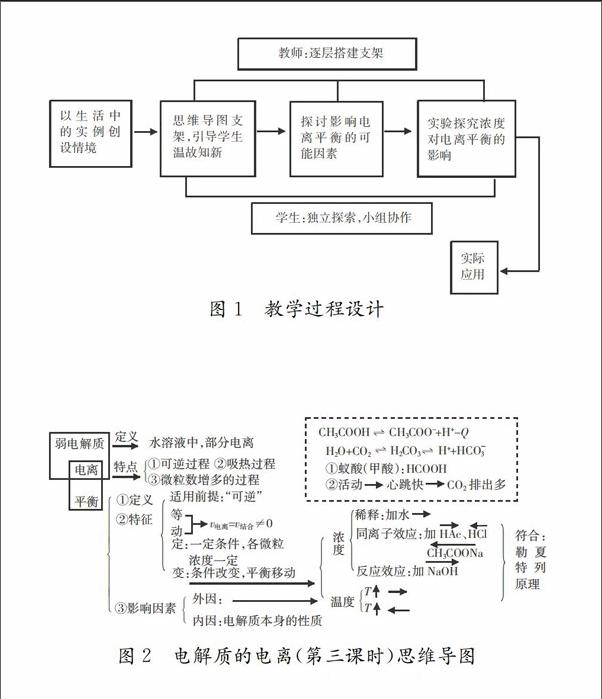

本节课在设计上以课程标准及化学观念为统领设计教学整体框架,知识建构始终贯穿两条线索,一条是以“化学平衡观”为统领建构教学内容主线,围绕“电解质有强弱之分——弱电解质存在电离平衡——影响电离平衡的因素——电离平衡的实际应用”几个方面展开教学,发挥“化学平衡观”对弱电解质电离平衡教学的指导作用,类比迁移;一条是运用中心问题结合实验探究,分析对比、归纳总结。

首先,在学生已有“强弱电解质”“电离”“化学平衡”等知识的基础上,通过思维导图支架和问题支架,引导学生发现和建构电离平衡的概念和特征。其次,确定以“影响电离平衡的因素”建构“最近发展区”,在此基础上搭建问题支架、实验支架、建议支架、工具支架和通过独立探索、小组合作、讨论交流、实验操作、图像解读、数据分析,得出温度、浓度的改变对弱电解质的电离平衡的影响,归纳出电离平衡移动也符合勒夏特列原理。整个教学过程都是基于学生的“最近发展区”搭建符合学生认知水平又具有一定开放性和挑战性的问题支架,帮助学生建构电离平衡的知识。教学过程设计见图1。

三、教学实录

(一)情境创设,引发迁移

[引入]①当人被蚊虫、蚂蚁叮咬时,皮肤上会起小包,过一段时间后小包会自行痊愈。②如果婴儿长时间啼哭不停,会发生手脚抽搐。这是什么原因呢?

[学习情境]健康人的血液的pH值范围为7.35~7.45,因为血液中存在如下平衡:H2O+CO2=H2CO3=H++HCO-。医学上称之为血液酸碱平衡,若血液的pH值低于7或高于7.8,就会出现酸中毒或碱中毒,有生命危险。现在你能用所学的平衡知识解释两个问题吗?

设计意图:引入生活问题,激发学生学习兴趣,引导学生带着疑问学习。在课程结束时,投影出学习情境,首尾呼应。学生在解决生活中的问题时,学会用化学的视角去发现和解决生产、生活中的问题,提高了学生化学学科素养,增强了知识迁移应用能力。

(二)问题讨论,形成网络

[问题支架]

我们这节课的研究课题是“弱电解质的电离平衡”,“弱电解质”“电离”及“平衡”的概念我们已学过,大家回忆一下,回答下列问题:①什么是弱电解质?②什么是电离?③弱电解质的电离有哪些特点?④化学平衡状态是如何建立的?有什么特征?类比得出电离平衡的定义和特征。⑤根据化学平衡的影响因素,猜测弱电解质的电离平衡移动受哪些因素影响?又是如何影响的?⑥完善思维导图。endprint

学生经过独立思考、小组讨论得出结论。师生共同完善思维导图,详见图2:电解质的电离(第三课时)思维导图。

设计意图:通过问题支架,引发学生的认知冲突,激发学生的求知欲望,引出新课的内容,层层深入在学生的最近发展区搭建支架,引导学生不断探索。共同归纳形成思维导图支架,作为下面实验探究的理论依据,同时,使中学化学知识系统化、结构化和网络化,并在教材基础上进行拓宽和加深,从而形成一个系统的、完整的知识体系。

(三)实验探究,协作学习

[问题支架]

1.你的猜想是否正确,需要实验验证,请设计实验方案,填写在学习单上。

[建議支架]

①设计实验的一般思路:明确原理-选择仪器和药品-设计实验装置和步骤-记录现象数据-分析得出结论;

②设计实验的原则:原理正确,装置简单,操作方便,现象明显;

③实验操作要注意变量的控制;

④答题要领:实验操作、实验现象(如导电性、pH值、反应的快慢等)、作出判断,三元素缺一不可。

[实验支架]

2.用给出的实验仪器和药品,做实验验证你的猜想。

[工具支架]

实验药品及器材:小烧杯、pH试纸、比色卡、表面皿、玻璃棒、醋酸钠固体、0.1 mol/L的醋酸钠、醋酸铵固体、0.1 mol/L的醋酸铵、0.1 tool/L的醋酸、冰醋酸、蒸馏水、pH计。

[建议支架]

1.pH试纸的使用方法:①取一小块试纸在表面皿上;②用洁净的玻璃棒蘸取待测液点滴于试纸中部,观察变化稳定后的颜色;③与比色卡对照,读出pH值。

2.pH计的使用方法:①先用蒸馏水洗电极头部,然后用被测液清洗一次;②把电极浸入被测溶液中,用玻璃棒搅拌溶液,使溶液均匀,在显示屏上读出溶液的pH值。

学生活动:1.学生独立设计实验方案。2.小组交流讨论实验方案的可行性,完善形成组内的最佳方案。3.小组汇报设计的实验方案。4.师生一起评析实验方案。5.选用合适的实验方案、实验药品和仪器进行实验探究,动手操作,记录现象,分析归纳。

设计意图:通过设置问题支架、建议支架、实验支架、工具支架,为学生的实验探究指明方向。学生在独立探索、协作学习中增强设计简单实验的能力,通过实验现象推理和归纳出实验结论的能力,团队合作、解决问题的能力。

(四)实验数字化,内化认知

[问题情境]

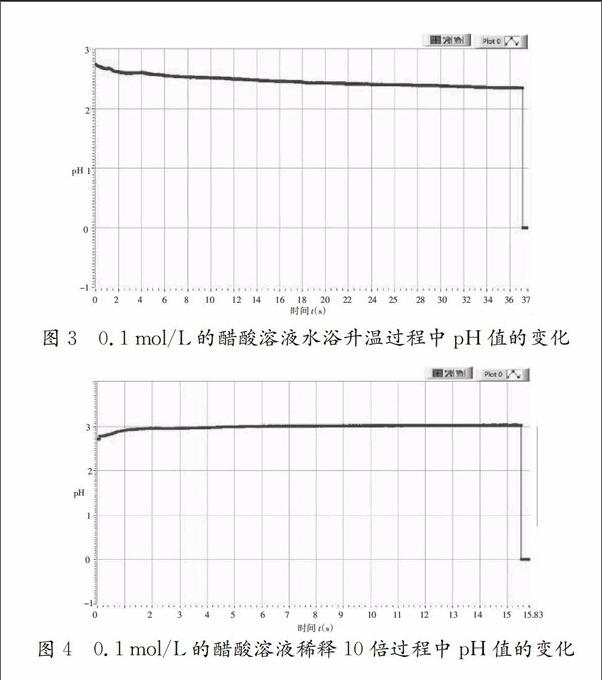

1.展示数字化实验系统DIS测出来的0v1mol/L的醋酸溶液随温度升高pH值的变化曲线,见图3,以及0.1 mol/L的醋酸溶液稀释10倍的过程中pH值的变化曲线,见图4。从中你能得出什么结论?

[问题支架]上述两种情况,如果换成0.1 mol/L的盐酸,pH值的变化又是怎样的呢?

设计意图:通过问题情境,展示DIS作出的pH值变化曲线图,感悟数字化实验技术对化学研究的支持,锻炼从图表中读取信息的能力,并结合问题支架,化解难点,落实重点。

四、教学反思

“弱电解质的电离平衡”是研究物质在水溶液中行为的重要环节,比较抽象难懂,也是学生学习过程中的难点。本节课利用支架式教学模式针对学生感兴趣的日常生活中的问题搭建问题支架,设置学生活动来驱动学生进行思考,在不断的提出问题、解决问题的螺旋式上升过程中建构新知识。大胆放手让学生探究,给予学生充分的信任,让学生在做中成长,在错中进步,使学生体验到理论建构的过程,有效帮助学生顺利地建构电离平衡基本原理,很好地突破了难点,落实了重点。

“弱电解质的电离平衡”既体现了化学科学宏观研究与微观研究结合、以实验为基础等特点,又体现了化学平衡等核心化学观念,还彰显了化学思维方法,具有典型性和挑战性。怎样进一步创新《弱电解质的电离平衡》的教学设计,值得我们不断探索。

(责任编辑 罗艳)endprint