瓷器鉴定那些事—窑与瓷的关系(下)

2018-03-06何国森口述殷鹏整理

□ 何国森 口述 殷鹏 整理

到了元代晚期中国制瓷工艺发生了根本的变化,江西景德镇所生产烧制的瓷器由此登上了历史舞台。明、清两朝的景德镇,不断研发创新所烧制成的青花、颜色釉、釉上彩等瓷器品种是这一时期全国乃至全世界所追捧的主流产品,也因此景德镇成为世界的制瓷中心,至今700多年来依旧光彩夺目。之所以景德镇会有这样的辉煌出现,究其根本原因是对窑型进行了大胆的创新与改变。

当以钴为致色元素的青花瓷器出现后,为适应氧化钴的烧成温度,使其发色更加稳定、艳丽,景德镇的制瓷工匠们直接废除了千年来使用的窑型,创造出了新式窑型—“槎窑”。此窑型从根本上说就是为适应氧化钴在发色时所需要的还原气氛而建造的。同时根据烧制青花以外,窑内还存在不同温区的特点,配以铜、铁等不同矿物元素致色的釉料,烧制出了各种颜色釉瓷器,创造了在一窑内可同时烧制出多种色彩瓷器的新格局。可谓一举多得。槎窑使用了近300年的时间,在此期间烧制出大量耳熟能详的传世精品。

明末清初窑工们再次对窑型加以改进,在槎窑的基础上创造了更符合时代要求的窑型,因为是景德镇独有,所以尊称为“镇窑”。它在清代把景德镇的陶瓷推向了历史的顶峰,迈近了更加辉煌的新时代。下面分别介绍槎窑及镇窑两种窑型。

槎窑

在景德镇东郊湘湖的兰田村附近的山上,有数座龙窑遗址,2014年春,景德镇考古所联合北京大学考古学院进行了挖掘工作,通过对发掘出的遗物进行鉴定,判断年代为唐末至五代初,窑址的大致年代也不会晚于这一时期,这也是目前为止在景德镇发现最早的窑场。

宋代至元代近400年的时间里,景德镇的窑场主要集中在湘湖、湖田等地区,以用龙窑烧制“影青”釉小件瓷器居多,也不乏其他颜色釉瓷器。到了元代中晚期,青花瓷器的问世,给烧制带来了新挑战,因原有的窑型无法满足钴元素发色所需要的温度,若要继续生产高品质青花瓷器必需要有能烧更高温度的窑炉。景德镇的制瓷工匠们便发挥才智将圆窑与龙窑相结合并加以改造,创造出了新式窑型,叫“槎窑”,原意为烧制次等木材的窑,由于它外型及内部与葫芦十分相似,所以又称“葫芦窑”。新窑型在烧造瓷器过程中,氧氛更加充足、火焰更旺、温度更高,更适合烧制以氧化钴为主要发色的青花瓷器。窑场也从原先的丘陵地区迁到昌江河东岸落马桥一带人称“罗汉肚”的平原地区,不久便成功烧制出了精美的高品质青花瓷器。并且随着海外市场的不断扩大与深入,青花瓷器迅速征服了全球(图1)。

图1 明代湖田地区槎窑遗址(民窑)

明洪武二年在景德镇设立了御窑厂,专为宫廷烧造御用瓷器,窑厂位置在现今景德镇珠山路附近。2002年相关部门对此地进行过考古挖掘,其中发现槎窑有6座,已深埋在地下,现今只存有窑基。2010年在槎窑消失约400年后,景德镇市政府决定在古窑博览区内复原此窑型。同年6月中下旬组织市考古所、市窑炉公司、负责建窑的挛窑师傅、烧窑看火的把桩师等十几人,再次对景德镇市区内湖田附近昌江河支流的槎窑遗址、明代御窑厂遗址等槎窑遗址进行实地考查,经过近3月的设计与建造,终于复原了槎窑。

图2 明代景德镇御窑厂槎窑遗址

图4 明代景德镇御窑厂槎窑遗址

复建的槎窑长约8米,由火膛、两个窑室和烟筒组成。两个窑室贯通,窑头的内部直径和高度相同,约3米,为高温区,是专为烧制青花以及所需温度较高的瓷器品种而设计的;后面的窑室从连接处到窑尾,宽度和高度逐渐变窄变低,最窄处约1.2米,高度从连接处的2米降到约1.5米的高度,这一部分为低温区,可烧制霁兰釉、天青釉、紫金釉等品种;最后是烟筒,整体高度与窑身长度相同,目的是让火焰在窑身内停留的时间和烟囱的拉力相适应,使窑室内的作用力达到平衡,提高成品率。9月下旬进行了第一次试烧,除了试烧各品种的火照外,同时也进行了由我负责生产的仿成化青花器、霁兰釉、釉里红釉等瓷器品种的试烧。在此过程中由景德镇市窑炉公司提供的用来检测窑温的仪器竟被烧坏,最后还是由把庄师凭借经验,以传统人工看火的方式完成了实验。从这一事件中也看出,现代监测仪器在管控烧窑时,还是很难达到传统人工控火的地步。

自元代槎窑的出现,改变了自商代以来一种窑型只能烧制单一釉色瓷器、由于还原气氛很难把控而造成的品质及合格率偏低以及釉色不稳定的局面,使得在一窑内可以同时烧出多种釉色的瓷器。由于窑内温度的增高,使瓷器胎体更加坚硬、洁白细腻、瓷化程度更高;窑位的增加,能让各种釉水在其相对应的温区内熔化,釉色更加光润、透明,玻璃感更强。槎窑的出现,使瓷器的生产、烧制进入了一个全新的时代,更高品质的瓷器从此而诞生。

目前在景德镇只有古窑博览区内有一座复原的明代槎窑,每年10月陶瓷节定期烧制瓷器。因专门研究窑型的书藉非常少,目前只能在烧窑的过程中与老艺人老窑工近距离接触,从而可以对古代陶瓷烧制更深入的了解和研究(图2~图7)。

镇窑

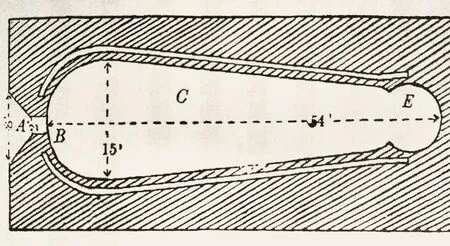

又称蛋型窑、鸭蛋窑,因其从外部及窑内观看与半个鸭蛋卧在地上十分相似,所以才有了这很形象的名称。因为这个窑型是景德镇独有,所以在景德镇尊称为“镇窑”。景德镇古窑遗址内现存的镇窑,在2013年被国务院公布为第七批全国重点文物保护单位(图8、图9)。

图3 明代景德镇御窑厂槎窑遗址

图5 明代景德镇御窑厂槎窑遗址

图6 明代景德镇御窑厂槎窑遗址

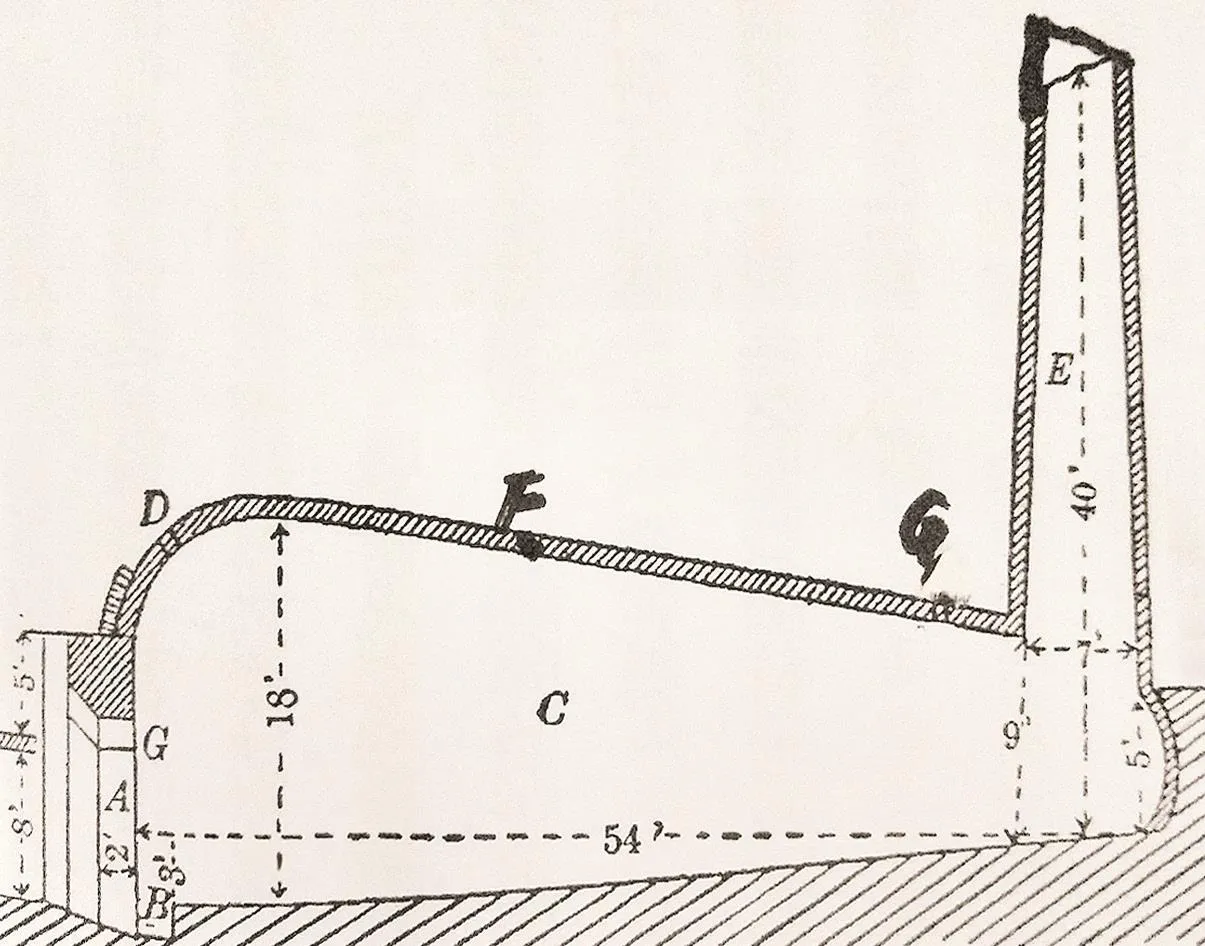

镇窑是在明代槎窑的基础上,将体积成倍扩大而建成的新窑型,窑身长度从8米延长至近20米;宽度和高度也从大约3米,增加到近6米。取消了窑顶的葫芦形缩腰,使之形成一个整体,在燃烧时,能让火焰流动更加的顺畅。此类窑型统称为三百担镇窑,是清代到解放后最主要的窑型。据记载,民国时期在昌江河东岸长约3公里,宽约1公里的平坦地带,建有三百担镇窑100多座,其中还有少数更大的五百担镇窑(担为当地窑工所说的一种容积单位,不考虑单个匣钵的个体高度,外直径35厘米的匣钵,每码放2.88米即为一担)。

随着时代的发展,上世纪50年代对窑炉进行大规模的改造,镇窑又被更先进的窑型所取代,慢慢地退出了历史舞台。目前景德镇只存留有两座三百担镇座,一座是在有“共和国第一官窑”之称的建国瓷厂内,建国瓷厂是1950年景德镇成立的第一个国营瓷厂,此地的三百担镇窑是清中期留下来的老窑。到了90年代由于体制改革,工厂关闭,工人相继下岗,此镇窑也被拆除。2010年时经寻找,此窑址只残存有1米多高的窑墙,窑墙内则变为一个大垃圾站,坯房也因年久失修,成了残垣断壁,无人管理。同是在2010年,景德镇市委书记亲自挂帅,旨在恢复传统,重整建国瓷厂。于是2014年建国瓷厂的三百担镇窑修复完毕,2015年成功复烧。另一座镇窑是上世纪80年代初,景德镇市政府决定在昌江河西岸选风景秀丽茶山地区,建造的以生产加旅游相结合的新式瓷厂名叫古窑瓷厂。技术人员由建国瓷厂抽调,厂区建有三百担镇窑一座,十二个传统坯房(生产车间),并有纪念明代把桩师童宾的“佑陶灵祠”、唐英纪念馆和妈祖庙等建筑。这座镇窑主要烧制青花和颜色釉瓷器,80年代后期由于体制原因产量越来越小,后为减产对窑进行了改造,缩短了窑身,但因比例失调无法成瓷而停烧。2009年7月决定重新恢复传统烧瓷技法,组织有挛窑手艺的老艺人,对镇窑复新、复原,并按传统炼制泥胎及配制釉料,同年10月19日传承千年的窑火再次点燃,当晚的中央新闻联播还专门报道了此事。经过十几位老窑工历经20小时的烧制,在22号开窑。停烧近30年的窑炉换发了青春,烧出了精美的瓷器。

综合分析

槎窑、镇窑这两种窑型都是景德镇的工匠们为适应时代的发展而发明创造并使用了几百年的窑型,在以砖瓦泥土为建窑原料的时代,它们是最先进、最节能、产瓷量最大、合格率最高的窑型。至于槎窑创建于什么时代,史书上没有记载,但明末科学家宋应星所著的《天工开物》就已经对葫芦窑(槎窑)有所介绍,景德镇的老工匠们及研究者则称槎窑或葫芦窑为明代创建。

图7 简易槎窑侧视图

上世纪60年代瓷器学者们认定景德镇在元代晚期开始烧制青花瓷器;70年代考古工作者对湖田窑的龙窑遗址进入了考古挖掘,有部分青花残片出土,认为湖田窑为烧制青花的遗址;90代城市发展建设,在落马桥、刘家弄、十八桥等地出土了大量元代且多数为大件器物的青花残片,以及窑址,这样一来葫芦窑才成为研究的重点。从落马桥一带遗址发掘情况看,伴随大量青花残片出土的同时,也发现了部分釉里红、霁红、霁兰等釉色的瓷器残片,这便可以说明葫芦窑在元代已经出现,其主要目的就是为烧制青花瓷器,伴随着可以烧制一些其他品种的瓷器。结束的时间没有具体记录。

镇窑何时兴起同样也没有记载。经过对景德镇的老窑工的询问,也没有得到具体的年代信息,但多数老窑工都称镇窑大概是在清初就已经出现了。之后对明末清初时期所烧制的瓷器分析中发现,从清康熙时期开始,首先制瓷产量增加,高大的器物有所增多;其次是如天青釉、郎窑红釉、豇豆红釉等颜色釉瓷器品种的研发成功并且产量增加。以上两点现象的产生,是因为窑内容积增加并且窑内高温区更多,大件瓷器可以更容易烧熟烧成;而容积增加也使得温差区域及窑位自然增多,为了不浪费窑位和烧制出发色漂亮的瓷器,必然要主动研制相对应的釉色。从这几点就可以证明槎窑已经被镇窑所取代。镇窑是槎窑的扩大版,在高温还原时的气氛优于槎窑。二者体积也不同,镇窑约是槎窑的十倍,而产瓷量则是槎窑的若干倍。镇窑最宽最高一排码放的胎坯数量,甚至能够达到槎窑码放一窑的总和。

镇窑、槎窑烧窑时间长度基本相同,约20小时左右,但是木材用的不同。镇窑用的是热效率更高的马尾松,窑内的温度更高、瓷胎烧制得更加紧密、敲击的声音更加清脆、釉面玻璃光感更强、透而不肥。镇窑一次烧制约使用40吨柴。而槎窑所用普通木材,燃烧的温度不如镇窑,所以瓷胎的硬度不及镇窑,因此敲击时声波长而不脆、釉面肥而不透。烧一窑瓷器需消耗7.5吨柴。清代镇窑,元代葫芦窑它们共同奠定了瓷器的发展基础,淘汰了落后的技术,使中国的陶瓷生产烧制技术达到了历史最高峰。

图8 镇窑侧视图A.窑门 B.火膛 C.窑室 D.火眼 E.烟囱 F.观察眼 G.分析眼

图9 镇窑俯视图

小结

在陶瓷的发展过程中,还存在着很多的窑型,以上介绍的四种是不同时期的主流窑型,传世的古代器物绝大部分是由它们所烧制,对它们的了解和研究,与鉴定历代陶瓷是息息相关的。每一件瓷器的身上都留有窑与火赋予的信息,掌握和了解了窑火就等于掌握了古代陶瓷的根本成因,在鉴定时将传统的经验学方法与分析窑火及生产技术(生产技术以后介绍)相结合,对陶瓷爱好者会有很大的帮助和提高。