站在徐光耀的肩膀上

2018-03-05刘晓邑安春华

刘晓邑 安春华

刘晓邑,毕业于北京舞蹈学院民族民间舞表演专业,当代青年艺术家,新生代戏剧导演,编舞,演员。曾为音乐剧《电影之歌》《杜拉拉升职记》编舞,出演音乐剧《电影之歌》、舞台剧《夜店之天生绝配》,独立制作、导演舞台剧《怪物》并参加北京国际青年戏剧节,导演英国木偶剧《战马》中文版,编剧、导演形体剧《小星球》并为该剧创作绘本。喜欢从不同的角度、用不同的元素进行试验,探索剧场创作的多种可能性。

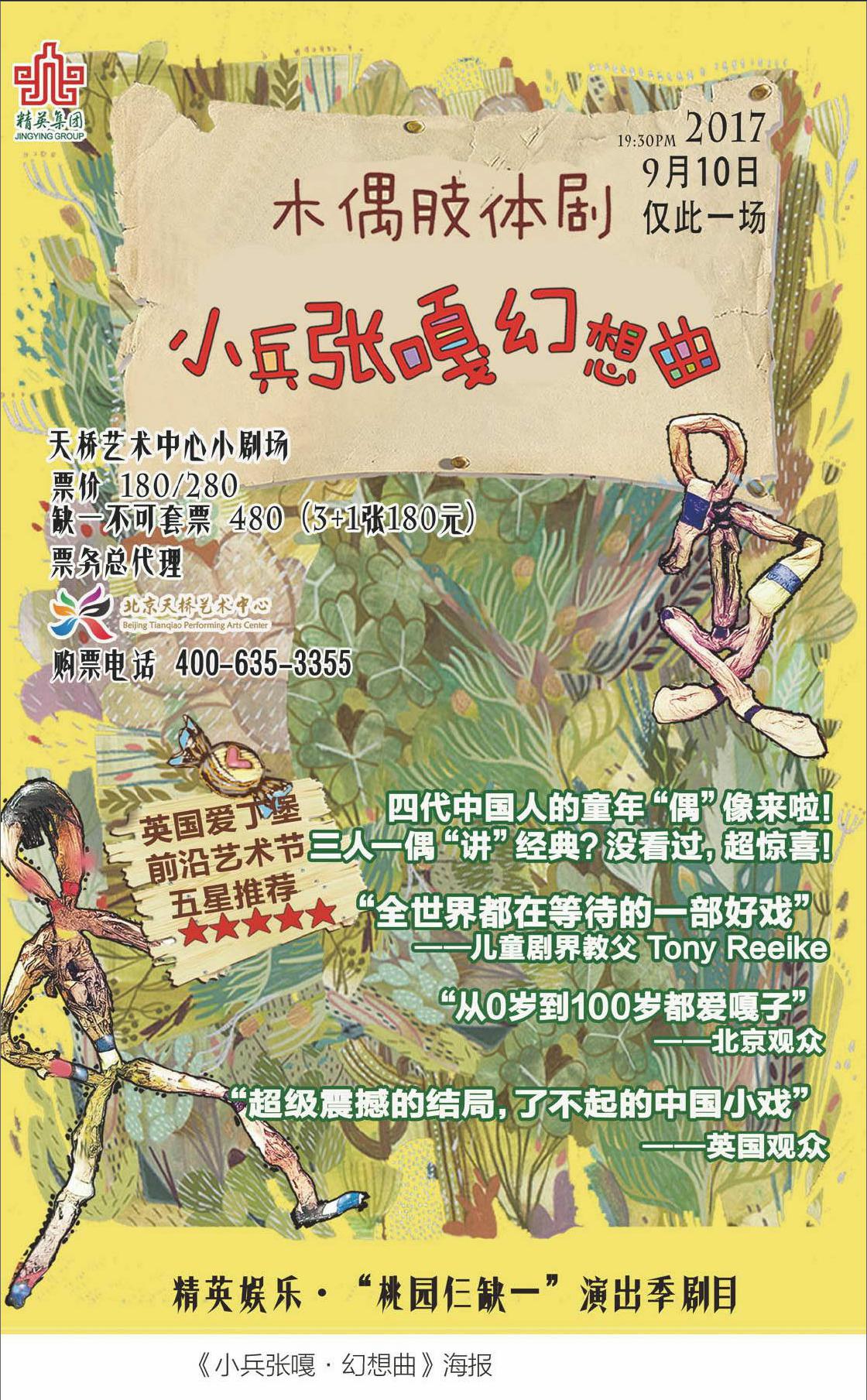

去年即听说《小兵张嘎·幻想曲》在第二届河北省会大学生戏剧节上荣获一等奖,但因为打听到大学生是学演而非原创,所以没兴起采访的念头。直到今年五月在廊坊书博会河北展区看到现场演出,深感震撼,才知道原来它如此精彩!联系上此剧最重要的创意者、导演刘晓邑,听他回顾创作历程,也是再次分享喜悦的过程。愿这部“河北原创”的舞台剧能把笑与泪带给更多的人,也愿更多的“河北故事”能以这样直击人心的方式被讲述、被传播。

木偶+肢体,这是第一次

安春华:说说您与《小兵张嘎》的渊源吧——看过小说、电影还是电视剧?它给你留下了什么印象?

刘晓邑:我最早看的是电影,从小看到大,百看不厌。后来接触了小说,在我们剧中很多桥段来自于小说,因为小说的内容还原了嘎子童年的生活情景,比如在湖边玩、蜻蜓在天上飞,这些都是从小说中寻找的灵感。电影因为时间有限,压缩了很多内容,而小说里面就更加丰富,尤其我很喜欢那些环境的描写,特别细致,特别美。

安春华:那么您与肢体剧的渊源呢?您学过、演过哪些?有什么感受?

刘晓邑:肢体剧也称形体剧,是一种戏剧表演的流派,它以大量的肢体语言代替声音语言来进行表达,在服装、布景、灯光等方面追求整体简约的风格。近年来,肢体剧在国内逐渐有了比较大的推广。其实我是学中国民族民间舞出身,基础训练是芭蕾、戏曲身段、武功课(毯子功)。后来到了大学又接触了八卦掌、武术,并和国外的大师学小丑戏,学法国勒考克的形体戏剧等。这些综合的知识让我有了很多身体的感悟,可以说我们是用东方骨子里的灵魂,结合了西方的表现手法。

中国人不太善于用身体来表达,东方舞蹈是圆的、内敛的感觉,不像西方的芭蕾舞,穿的是紧身衣、动作是外开的。整个东亚的舞蹈文化都是如此,学朝鲜舞时,教我们的专家说,内心即使澎湃如火山,外表也要冷若冰霜,所有的力量要收到里面。

安春华:那你是怎么想到将这二者——中国红色经典故事与国外肢体剧——结合起来的?

刘晓邑:说实话没有专门去考虑什么,就是发自内心的,因为学过的东西已经让我们成为一个综合体。戏曲、民间舞、街舞、现代舞、肢体表演、哑剧、法国勒考克体系、小丑戏……经过了这些学习,身上就具备了很多东西,我们已经成为一个跨界融合的产物。

安春华:是不是现在艺术的发展已进入了跨界融合阶段?

刘晓邑:是的,融合才更有趣,审美的发展不会停留在一个阶段,只有融合在一起才会有新的东西产生。

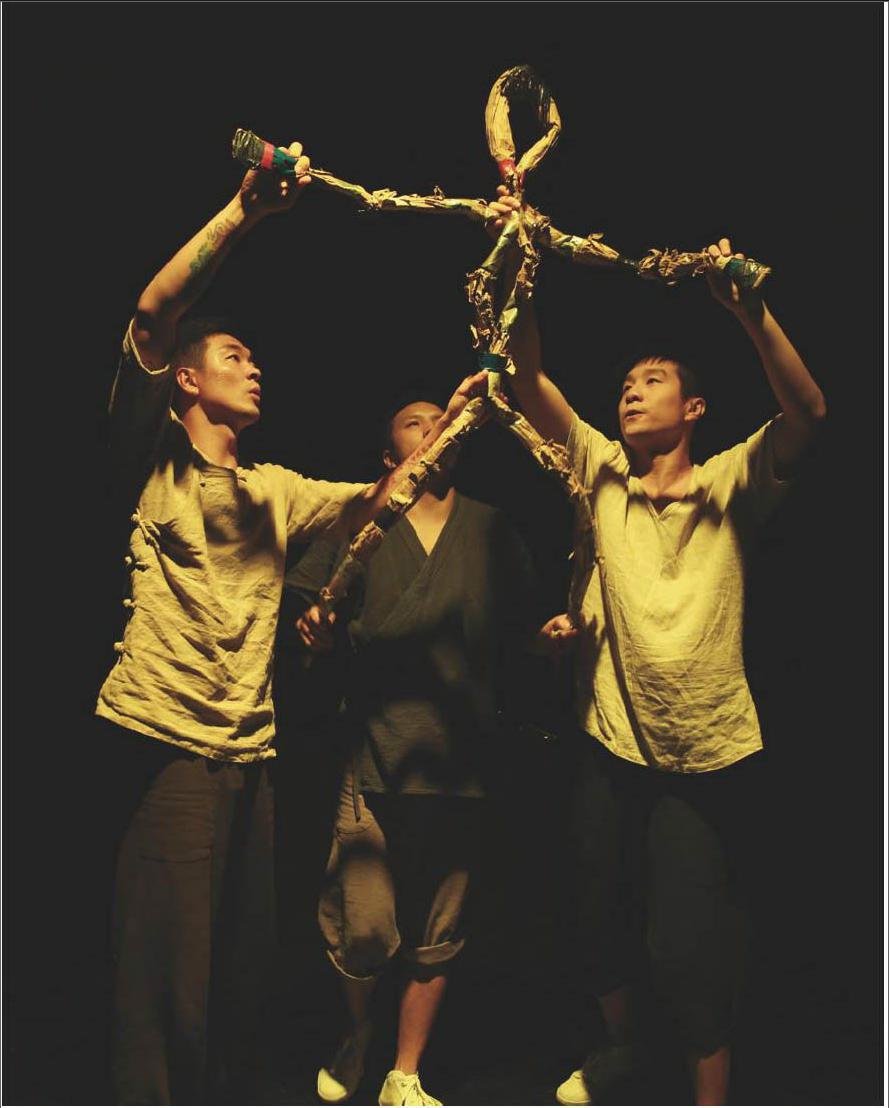

安春华:那你又是如何想到将肢体剧与木偶剧结合起来的?木偶肢体剧有无先例?

刘晓邑:没有,《小兵张嘎·幻想曲》是首创。这跟我学演过《战马》有关。《战马》是控偶的舞台剧类型里最厉害的剧目,是英国的国寶级舞台剧。2013年我接触了《战马》,和南非的两位大师学习木偶,表演战马,我受到他们很大的启发,没有《战马》我们也不会有这样的构思。而且我们一开始接触的就是世界最好的木偶大师,他们在理念上给了我很多渗透。

安春华:他们对木偶戏的理念是什么呢?

刘晓邑:他们强调要给偶注入灵魂,教你把没有生命的东西变成有生命的东西。其实所有东西都有生命和灵性,就看你能不能看到它的灵性。经过了这个阶段,之后我就想能不能把木偶和肢体结合在一起试一试。

嘎子终将死去

安春华:从有了创意到实现创意,中间过程顺利吗?

刘晓邑:困难太多了。一开始制作方找到我们,我们还拒绝了两次,等到第三次找到广州,我说这么有诚意,就接了吧,我就提出一个要求,就是要按照我们的想法来。他们也答应了,后来告诉我预算只有30万元。这预算太紧张了,不过我们既然答应了,就做了。那时候每天排练俩小时,连续排了三个月。后来我们到天津演出,又把道具运到天津去继续排练。

排戏时有很多迷茫,我们想跳出小说文本和电影,所以一直都觉得不对,就不停地推翻,我觉得必须得排到连我们自己都没见过,让我们自己都觉得:“哦!小兵张嘎原来是这样!”——仅仅把电影的内容拿来说一遍,这不是我的风格。在镜头和语言无法触及的地方,我们需要用肢体来表达。我们一直在挖掘,每一个场景都绞尽脑汁。几个创作者——小熊,金曾,大家都认识十几年了,都很默契。如果有新人一起排练,那估计排到一半就夭折了。我们经常推翻,习惯性地推翻。能推翻就证明还有更好的,值得再往前走。排练舞台剧是一个手工活儿,需要时间空间一点点打磨,不是快餐。

安春华:与原著或电影最大的不同是,嘎子被你们给“演死”了。这是许多观众不愿意看到的,也是戏的结尾令人含泪的原因。为什么想到这样安排呢?想表达什么或给观众以什么启迪?

刘晓邑:这个和我个人有关,可以说我就是个悲观的人,我觉得他应该牺牲。我小时候希望有个木头手枪,想象着自己“呼”的一声中弹,倒地。这可能还原了男孩子小时候的愿望,我们玩游戏的时候都最喜欢冲上去牺牲掉。

其实在这个戏中,嘎子中了一枪,但是并没死,他又站起来,最后是慢慢的在医院里老去死掉了。有一句话,后来被我们删掉了,那场景是在医院里,他躺在病床上,扶着儿女说:“难道我就这样带着仇恨过完这一生吗?”那些从战争中过来的人,他们杀过人,心里有恨,这其实是很痛苦很悲哀的事情。我们最后想讲的是老兵,嘎子就是一个老兵,老兵需要的不是物质上的抚恤,而是心灵上的慰藉。记得有一些美国士兵在战后因为心灵创伤而自杀,我就是从他们那里得到的灵感。其实嘎子是死是活并不重要,他留在我们心中。每个人都要走向死亡,嘎子也不例外。他不是一个无敌的英雄,他是一个普通人。endprint

安春华:这是一个红色故事,但在嘎子死去时,播放的背景音乐却是一首当代流行民谣《荒岛》。这是有意安排的吗?

刘晓邑:不是。当时排练的时候正好在放这个音乐,我觉得这个音乐氛围和剧中情景很贴近,就特别喜欢并坚持用这个音乐。开始同事都觉得不合适,后来演出之后,很多观众都受到它的感染而流泪。

浪漫与忧伤,爆笑与含泪

安春华:在这部戏里有许多浪漫的情节,比如嘎子梦见自己骑着一个大蜻蜓在飞,比如三位演员以肢体动作表现飞鸟、游鱼,表现水乡的自然景物与风光,配以唯美的音乐,这是与电影不同的地方。请您说说这样编排的想法。

刘晓邑:我觉得电影里缺少嘎子童年生活情景的描绘。我从小说中看到这些太浪漫的地方,想还原给嘎子一个五彩斑斓的童年:跳进水里抓鱼,骑着蜻蜓在天上飞,赶鸡赶鸭,爬树,和奶奶嬉闹……风,空气,雨,这些都是语言无法表达的,我们想找到身体的诗意,用身体来表现诗一样的画面,让作品变成一幅山水画。

另外,只有前面很美,后面才能悲的起来,所以人们说导演都是骗人的(笑),从美的场景拉回到残酷的现实,这样才有反差。

安春华:戏中的肢体动作设计,让人有脑洞大开的感觉,自叹想象力弗如。比如一位演员摇动另一演员伸出的胳膊,表示摇辘辘,或者一位演员弓着身体当自行车,另一演员揪住他的屁股往上提,脚下咔地一踹,表示支起了自行车,这都让人哈哈大笑。这些创意是怎么想出来的?是否在头脑中将一切都化繁为简、道具布景“零使用”,这些创意就能被激发出来?

刘晓邑:这些都不是想出来的,都是我们身上的孩子气,孩子们平时都会这么玩,只是大人们早已忘记自己曾经是孩子。在训练中,我们会把身体的激情调动出来,牵引着演员回到孩子的世界。这需要导演和演员之间绝对的信任,让演员在绝对放松、安全的环境下去创作。因为童趣和天真都是人身上很隐私的内容,内心深处很柔软的部分。如果要表现出来,需要勇气和对导演的信赖。这种创作方式是我和演员间的游戏,也是我们之间的秘密。

安春华:戏中的道具给人印象深刻,除了一张桌子两个板凳,其他几乎都是用不花钱的材料做出来的,废纸箱、废报纸、气球、牛皮纸、塑料袋等,简朴甚至简陋,是肢体剧的道具都是这样?还是咱们的一种创意?

刘晓邑:这是我们自己的创意,当然也是因为预算有限,没钱就有没钱的做法。我们不能让你的视觉绚丽多彩,看到那些灯光啊高科技啊什么的,那我就要震撼你的心灵。

事实上我们简而不陋。我们用的小东西都不是为了堆砌而堆砌,每一个物品的存在在舞台上都有很必要的用途。在我看来,大道至简,少即是多。舞台要有山水画一样的留白,这样才有美感。此外,我们还想给孩子们传递一种理念:在生活里,随时随地可以创作,不必非有排练场,不必非有舞美设计。一个瓶子一个碗,就可以是很好的道具。艺术是给全民享用的,她随时都可以发生。

安春华:道具的极度简单,是不是对导演要求更高?因为用简单的方式表达,作品的逻辑就更难阐述。

刘晓邑:我个人最不愿意排有逻辑的戏,我平时创作都是无逻辑的,无逻辑能玩出很多好的形式,内容来了,一结合就很好了。事实上,作品看似无逻辑,内在都有必然的联系。做的时候从无逻辑做起,走向有逻辑,或者把逻辑变成一条暗线埋在里面。

安春华:这样你会不会担心观众看不懂,理解不了呢?

刘晓邑:不会。以小兵张嘎为例,我们将85%排给观众,15%排给自己。我们既然拿着投资人的钱做戏,当然就要负责,要对得起观众,让观众接受我的探讨。

愿意讲出更多的河北故事

安春华:这部戏的演出效果如何?

刘晓邑:巡演了一年多,观众反响特别大,可以说演到哪儿炸到哪儿。当然我们也是站在徐光耀老爷子的肩膀上。观众基本都是非常认同我们这种形式,虽然没见过(我们也没见过),大家都能接受。第一我们不是特别剑走偏锋,还是很接地气,既然传播给人看,就不能做看不懂的。我们很有爱、很柔和地做所有的处理,所以它很容易走进观众心里,他们会说:“哦,原来嘎子可以被这么解读。”

安春华:听说你们教会好几批大学生来演它了?

刘晓邑:是的,形成了非常好的“产学演”的链条。这个戏是河北精英集团出品的,我们给隶属于精英集团的河北传媒学院排了三版,学生们以此参加省会大学生戏剧节,获得了大奖,参加爱丁堡国际戏剧节,获得五星剧评奖,之后又收到三个国际艺术节的演出邀请。因为这部戏,我们的女演员拿了最佳演员奖,里面两个演员还入选了经典舞台剧《战马》的演员选拔,他们因为这个戏得到了很大的提升。河北传媒学院也将这个戏作为了教学剧目。

除了在大学生中间传播,我们还面向大众,演到哪儿教到哪儿。我们在巡演的地方开工作坊,带着观众一起做创作游戏,玩小偶,做手工,尝试肢体表演。我们有一个主题叫“接触”,就是教家长和孩子怎么运用肢体增加亲密感。

安春华:一些新闻报道称此剧为“河北原创”,是这样吗?我知道《小兵张嘎》作者为河北人,故事取材于河北,那么这部“幻想曲”与河北的关系呢?

刘晓邑:说它是“河北原创”一点不假。这部戏的出品人是河北精英集团,我们创作者也都隶属于这个集团,我们最早的演员选拔在河北进行,第二版(海鸥版)在河北传媒学院排练并参加演出,后来的稻草人版,也是河北传媒学院的学生老师们完成的。

安春华:对于河北文化,包括历史文化、红色文化及当代文化,您有什么样的总体印象与感受?今后是否打算继续从河北故事中挖掘素材创演新的作品?

刘晓邑:我对河北印象最深的就是冀中平原,地道战,这里的京剧也很发达。我大学的时候学过河北民间舞,叫拉花,特别好看,男演员是用扇子和伞表演,很逗趣。我特别想排一个和拉花题材有关的戏。拉花形体很幽默,这个肢体动作,和当地的文化有直接的关系。

安春华:回望整个创作演出历程,你最深的感悟是什么?

劉晓邑:很辛苦,也很开心——痛并快乐着。特别深的感受其实没有,因为每次创作都有很多感受,这就是我的工作,已经习以为常。

安春华:你觉得是什么成就了你?

刘晓邑:成就,我觉得现在还没有到来。我做演员的时候,站在舞台上,会更有成就感。现在我并不想成就自己,想成就他们,演员演得开心才是最重要的。只有我自己做演员的时候,比如在《战马》中我一个人控制乔伊、汤姆森两匹战马木偶,谢幕的时候就特别有成就感。当然还有一种原因就是,成就我的作品还没到来,借用伟人的一句话:“革命尚未成功,同志仍需努力。”

(本文图片由受访者提供。)

编辑:郭文岭endprint