逝去的风景

2018-03-04尚晓娟

尚晓娟

你看到过白天的星星吗?

据说,在很深很平静的井里会看见白天的星星,因为星星永远不会从天幕上消失的,只是白天的太阳遮蔽了它的光芒,而月亮就不一样了,只有到了夜晚,地球转到了另一边,我们才会看到一轮明月。

十月的黄昏,天空越来越淡,暮色越来越苍茫,我时常会在天边看见一轮孤独的月亮。而星星呢,别说是白天了,就算是夜晚,我们都很难再见到繁星满天了。夜空已经很稀薄了。大多数星星都隐没了。我忽然想到一些上古的神话,在很多很多年以前,大地还是一片清新的旷野,当人们仰望星空,他们认为是盘古的头发化作了流星,因为那时的天边时常披挂着像瀑布一样的流星雨。

古时候的星空是有多么璀璨!在人类心灵的深井里,除了白天的星星,除了一轮明月,还曾经映照过多少动人的神话?

2015年的秋天……

第一次看到李娜的画,就把我惊艳了。

一片夜空,一片沧海,在沧海之上,升起了碣石与永恒的明月……那些曾经映照人类心灵的风景,历历在眼前。

我忽然想起秋天里的一个夜晚,有一天我很晚才回到家,就在家门口,抬头望见一轮明月,在云中行走。月亮被大风吹着,很急很从容的在走,而云层如同海水,此时的云彩和明月都是璀璨的!过去我以为只有太阳与朝霞是璀璨的,那天看到月亮与夜间的云,竟然也那样璀璨。

天上的光辉地上没有,光辉而动人。在月亮为之行走的同时,我觉得,在地球的另一半,应该是有一轮红日正在冉冉升起。

此时,面对如此璀璨的夜空,如果在白云之间忽然幻化出一个凤凰,我也不会感到奇怪。古往今来,这辉映着人世间秋天的月亮,不正是一个神话吗?

所以,看到李娜的凤鸟自飞、凤凰自舞,我丝毫也不觉得虚幻。

只能说,我们失去了观看的眼睛,失去了心灵的水井,失去了那样一种神秘的生活的背景。

日月之行,若出其中。星汉灿烂,若出其里。古人拥有的是一整个宇宙,神话畅行在日月之间——月亮是太阳的神话,星辰是尘埃的神话,而那些在夜间出没的神灵,它们是丛林和野兽的神话……神话是人类心灵中最动人的风景。

她画的是夜空,画面的调子是暗的、沉潜的,宋画也是这样。

我想起了宋徽宗的《瑞鹤图》:北宋政和二年上元之次夕,即公元1112年正月的一天,都城上空忽然云气飘动,有一群仙鹤缓缓飞来,飞到宫城上空,久久不肯离去,有两只仙鹤还落到宫殿两旁的鸱吻之上,一时成为奇观,过了好久,这群仙鹤才迤逦向西北飞去。

这就是宋徽宗的《瑞鹤图》,皇城上空的仙鹤纷飞,引发了徽宗对国运昌盛的联想。

2015年,李娜也有一幅向《瑞鹤图》致敬的作品,她巧妙的将皇城背景换成了碣石与缭绕的云气,构图庄正,意境深邃動人,几乎是同样的21只仙鹤,呈现的却是古今截然不同的两种气象。李娜的那幅“瑞鹤图”就是她的《逝去的风景》系列的第一幅作品。

一贯使用的那种暗色底子,也成为她日后画面中独特的个人风貌。

她在一段自述中写道:2015年的秋天,我的创作思路有了新的变化,开始更多的关注中国传统文化题材。我深深地意识到传统文化、东方精神是我们骨子里面深埋的东西,从出生的那一刻就已经有了……

也许到了一定阶段,当生命累积到一定的时刻,身体内的某种基因就会苏醒,我想,艺术家所经历的我们每个人都感同身受。

一片夜空,一片沧海

那么在2015年之前,她的作品是什么样的?是如何从原来的作品过渡到“逝去的风景”系列的?

如果稍加梳理,不难发现,李娜的作品是从两宋院体画的程式中得到不少启示。2015年之前,她也尝试过在自己的理解之下,构建东西方绘画语言的交融。在中央美术学院读研期间,她从现实出发,利用自己对材料的理解,利用工笔的方式进行创作。现在看来,这样的景观铺陈,有点像文学手法中赋比兴的“赋”,就是以空间方位的顺序去一一铺陈,当时的构图面面俱到,四平八稳,画得是一些华丽的动物,诸如鹦鹉、狗、猴子这些,当时也引起了很好的反响。

后来,她似乎觉得这样的画面过于满了,于是采用南宋画院“马一角、夏半边”的方式,大胆破开了这种规整,加大留白,面画一下子开阔起来。

这中间经过几个系列作品的演进,从2012年的《晚宴》、2013年的《关于他的猜想》、《窃听者》到2014年的《桃花源》,再到2015年的《漫游者》、《游园惊梦》,在2015年,她的一个崭新的系列《逝风的风景》从中脱胎出来,2017年又有了《大圣》系列。在这个过程中,她在不断的做减法,做减法的同时做加法,加的是东方审美精神的挖掘,减的是多余的素材。

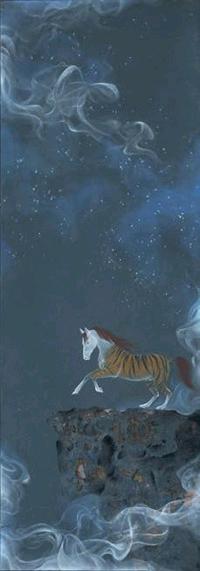

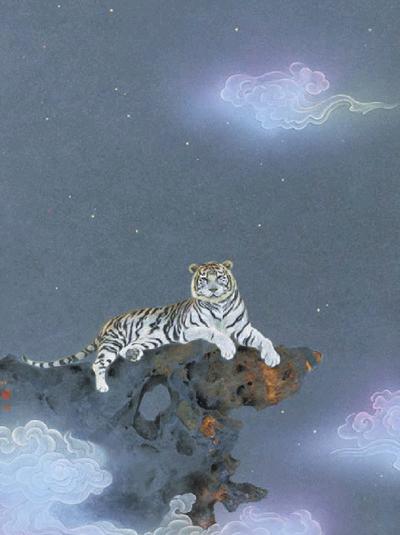

直到《逝去的风景》,她好像是找到了一种更自我的方式,画面变得更自在自我起来,她有意使用一种深浓的调子,加大底色的分层处理,以具有象征意味的云纹、水纹、几块罩染成坚硬质地的山石来烘托氛围,画里的动物不像是画上去,倒像是自己从画里头走出来一样。

象征山水自然的背景与那些动物契合了,也与艺术家的心境契合了。

我觉得她是一个很知道自己要什么的人,回看她的创作脉络,是一层一层递近最后直抵主题的关系。

李娜告诉我,她也尝试过绢本的材质,我看过那张画,看起来比纸上的感觉还要空灵一些,但她觉得这样的效果不是她想要的。纸本的肌理,有一些粗砺、对材料的咬合更有质感,这是她自己内心的偏好。endprint

除了云纹、水纹,石头也是她的绘画中一个重要的表现元素,这里也有一种巧妙转化。石头来自于自然山川的造化,比如日本的枯山水,仅仅使用采撷深山中的石头和海里的白砂,就能造成高山、叢林、大海的幻境。在李娜的绘画中,她也是把石头当成山石来画,把水纹当成大海,把背影处理成广袤的夜空,把原来的景观收入天地造化之中。画面一下子就打开了气场。

一片夜空,一片沧海,这本来就是宇宙的样子。

旷野在旷野之上,而人在人的文明之中

一个人孤独的在世上飞,这是她的绘画一再给我的感受。

想起那句“枯桑知天风,海水知天寒。”看李娜的画,时常会使人感觉到高处不胜寒,时间上、空间上,都已走到天边了。夜间乃是时间的天边。

然而,在孤寒之中还有一种担当,那就是接受自己在自然和历史中的命运。

想起先秦时的一首民歌,“沧浪之水清兮,可以濯我缨;沧浪之水浊兮,可以濯我足。”沧浪的水啊清澈,可以洗我的帽缨;沧浪的水啊浑浊,可以洗我的脚。这是东方人的历史感与处世观,具有入世抱负也有出世情怀,东方人的性格是深深浸润在深厚的历史感之中的。

李娜画得都是动物,我却从中看到人的灵魂。她抓住了有意味的经典动物的形象,在她的笔下,生动的描述了那些祥瑞的孔雀、仙鹤,描述了民间传说中的龙和凤,也以自己的想象塑造出了《山海经》中的诸多神兽:月光下的九尾狐,长得像羚羊和鹿一样的玃如,豹子一样美丽的狰……

三国曹植的《洛神赋》也被她写入笔下,画面追求一种质感的线条和写意精神,通篇都是丰神俊逸和大胆的想象。

她不是一个画动物的,而是一个画神话、画心灵景观的艺术家。

在这里,我也看到一种中国人文化原型里的东西。什么是原型?就是它可能是几万年前就已经出现,而直到昨天的梦中还在影响着你的东西。比如那些龙、凤凰、仙鹤、孔雀,它们是古人对于生命力之美、生产力之丰饶的完美寄托,它深植于中国人的集体潜意识,也成为中国人文化性格的组成部分。

在李娜的画笔下,在她的心灵里,仿佛是幽静而又清澈的井水深处,我们又看到了那些肉眼看不见,仿佛从来没有发生过,而永远也不会消逝的风景。

宋代张载在《西铭》中指出,“民吾同胞,物吾与也”,即是说民为同胞,物为同类,一切皆为上天所赐,故人类应时刻抱持爱人爱物之心。爱,是人类情感的源泉,也是艺术创作的动机。如果爱是永不枯竭的话,那么艺术创作也具有了永不停歇的力量支撑。对于很多女艺术家而言,爱或许就是自己创作的唯一或者所有,她们热情洋溢地宣告对爱的渴望、对爱的歌颂和对爱的传递,并且通过自己的创作去展现自我的体会、自我的情感和自我的阐释,使得一切仿佛从爱出发但变幻成了五彩斑斓的艺术世界。

作为一位青年的画者,李娜对于艺术的热爱就像是与生俱来的基因,而直至到了中央美术学院中国画学院,其艺术创作才逐渐接近成熟。在央美中国画学院,李娜强化了造型,明确了主题,在创作上也吸收了类似工笔的手法。除此之外,李娜对于当代艺术并不陌生,希望通过与当代观念的水乳交融去变化水墨的传统。对于媒材李娜给予了很多的关心,藉助于老师胡伟和师兄弟的帮助,画家一方面感受到了水墨作为媒材的旺盛生命力,一方面更将当代性的材料参与其中,使得整个画面具有了鲜明的时代气质。

爱,无疑也是李娜的创作主题,在她的画中,动物、植物和一切物品都成为了画面的“主角”,彼此之间和平共处、友爱和谐。2012年开始,李娜创作了属于自己的作品系列。最初的《福禄》和《因为爱情》,构图比较简单,画家力图突出的是画面的“主角”:那些美丽而善良的动物。在《福禄》中,一只漂亮的梅花鹿仿佛闯入了画面,李娜以“人物画”般的3/4侧面去为鹿造像,并挖掘出了“主角”的动人神情;同样的是《因为爱情》,那只仿佛披了婚纱的美丽的猪,静静地俯卧在地上,充满期待的表情跃然纸上。即便描写的是不同的“主角”,但是画家的创作宗旨是一致的,即以动物形象去表达人类的情感,并使之结合得天衣无缝。

《福禄》、《因为爱情》的共同点还在于作品的构图,李娜将画幅一分为二,并将一侧描绘成帷幔下垂的半透明感。半透明的“遮蔽”是某种颇具匠心的设计,它使得形象完整突出的同时,画面却出现了转折变化和复杂趣味。在随后的创作中,李娜把整个画面进而处理为一个统一的“室内”环境。关于“室内”,这是一个有趣的话题,因为在约定俗成之中它或多或少都和女性有关。的确,李娜有目的地将整个画面描绘成某种的“闺秀”空间,她以细致花纹的墙纸、复杂图案的丝毯、轻薄透明的帷幔来烘托,以形形色色的美丽动物来加以填充。然而,李娜并没有将这样的空间“封闭”起来,就像她刻意画出的那张“虚位以待”的沙发椅,透露出了“会客厅”的“开放”的功能意义。

其中的“晚宴”系列,构图大多是狭长式的,很像是中国画的传统尺幅。对应于这样的尺幅,画家也结构出了自己的“原则”:以自上而下的花纹墙纸和自左而右的提花丝毯形成“T”字形的布局结构,稳定牢固而丰满有力。事实上,“T”字布局刻意突出的还是那张“沙发椅”,它总是出现在“T”的中心点上,形成视觉上的强调和突出。“椅子”,在文化研究中通常被描述为等级、阶层和权力的象征物,而在当代艺术创作中“椅子”的描写通常用以颠覆权威和宣泄反叛。事实是李娜笔下的“沙发椅”可能具有了更多的含义,除了空间“开放”的象征性之外,“权力”的符号当是其中之一。作为某种的对应,在“晚宴”系列中椅背上站立着的大多是“波斯猫”、“鹦鹉”、“猎隼”等瑞兽珍禽,而处于下方的则是兔子、蟾蜍等等寻常一类。

当然,李娜在揭示的同时并不想人为去制造各种的冲突,而是以和谐的美去调和彼此的关系。在“晚宴”系列中,画家有意识地强调了“观看”的叙事性,而在同期创作的“关于他的猜想”系列中,“观看”已经成为了某种的“互视”。如果“晚宴”系列中的“观看”是因为一方发生兴趣的主动关注的话,那么“关于他的猜想”则提升为了彼此之间的相互关注。2013年创作的《你眼中的我》和《八月的宁静》,进一步打破了“晚宴”系列的狭长尺幅,似乎是从宋代的“双拼”那里获得了灵感,在另一方面作品李娜也进一步发展了“互视”的叙事结构,并将其展现为了彼此的心灵交流。

2014年的李娜连续推出了“变色记”、“漫游记”、“桃花源”和“王子”等系列,似乎在多个方面齐头并进。值得重视的是,原先画面中的“主角”——傲娇的鹦鹉、肃穆的鹰隼等等,都逐渐“让位”于原先画面中并不引人注目的“蜥蜴”、“青蛙”。这样的“天翻地覆”,也隐藏了画家创作思考的变迁演化。“同情弱者”,或许是因爱而生的女性情愫,而在世俗眼光中丑陋不堪的“蜥蜴”、“青蛙”却因此在李娜画面中成为了光鲜亮丽的“主角”。于是,格林童话中青蛙王子和美丽公主的那段传说正幻化为画家笔下的鲜活形象,而“蜥蜴”的故事也得到了同时的展开。

“蜥蜴”,无疑是“变色记”、“漫游记”、“桃花源”中的主要角色。在“变色记”中,蜥蜴和作为权力符号的“皇冠”、“后冠”以及作为女性符号的“高跟鞋”的搭配,显得更加得富有深意。或许作为画家的李娜,已经从表象的和谐美丽走向了文化思考的纵深,要揭示出的是人文关怀下的现实立场。亦如“漫游记”、“桃花源”中的描写,“蜥蜴”往往和斑驳的“盔甲”、老式的“吊灯”结合起来,构成了对历史或者记忆的象征性。由此,也可以看到李娜将爱的情感深层阐发的方式,不是直接的、明显的,而是走向象征性的,甚至是批判性的,也正是在这样的过程中,李娜艺术的成熟亦变得更加鲜明而突出。