高等脊椎动物Toll 样受体基因分子进化模式研究进展*

2018-03-04张蛰春

张蛰春 刘 阳

(中山大学生命科学学院 广东广州 510275)

基因作为生命信息的载体,是研究生物微进化的基本单位。在生物进化的过程中,基因突变为自然选择提供“原材料”,而适应性突变在自然选择中被保留下来。不同的物种间或者同一物种的不同个体间的基因组都存在遗传变异,这些可积累的突变是自然选择留下的“痕迹”。通过适当的统计方法检测遗传变异在种内和种间的分布规律,可以帮助推断自然选择的类型和强度。尤其是对于编码蛋白质的候选基因或功能基因(candidate gene)的进化研究,往往从其功能背景出发,在分析基因结构的同时探讨它们所受到的自然选择,以期找到遗传变异位点的功能变化和适应性。

先天性免疫(innate immune system)是生物出生后便拥有的非特异性免疫能力,具有遗传性。先天性免疫是一种古老的免疫方式,早在后口动物中就出现了,并继续在更高等的动物中进化。先天性免疫的原理是机体对病原体相关分子模式(pathogen-associated molecular patterns,PAMP)进行识别[1],经过一系列的细胞外及细胞内的反应并最终启动免疫防御机制。显然,免疫应答是动物宿主与病原体之间发生直接“冲突”的过程,这就导致了宿主先天性免疫系统与病原体可能向不同方向进化[2]。目前,如何从调控免疫系统的相关功能基因出发,研究宿主与病原体的协同进化,已成为微进化研究的热点之一。

Toll 样受体(Toll-like receptors,以下简称“TLRs”)是先天性免疫系统的重要受体,其基本功能是识别不同的病原体,并在它们入侵机体时快速激活非特异性免疫。由于Toll 样受体在先天性免疫上的重要作用,揭示了Toll 样受体作用分子机理的3 位免疫学家,美国学者布鲁斯·博伊特勒(Bruce A. Beutler)、法国学者朱尔斯·霍夫曼(Jules A. Hoffmann)和加拿大学者拉尔夫·斯坦曼(Ralph M. Steinman)共同被授予了2011年的诺贝尔生理学或医学奖。本文通过介绍Toll 样受体的结构和功能,并重点综述Toll 样受体基因在脊椎动物中的微进化研究进展和前景,以期增进读者对脊椎动物中免疫相关的功能基因及其调节机制的了解。

1 Toll 样受体的结构特征及其配体

Toll 样受体作为先天性免疫系统中为数不多的特异性受体,其特异性程度远比想像中高。由于其独特的结构,它有能力区分“自我”和“异己”。TLRs 是Ⅰ型膜整合蛋白,即单次跨膜蛋白,其基本结构包括胞外域、单次跨膜区及胞内域。TLRs的胞外域(ectodomain,ECD)是一个在病毒、古细菌、细菌、真菌、植物和动物中都有发现的“古老”结构域,为TLRs 的N 端,主要由亮氨酸富集重复片段(leucine-rich repeat,LRR)组成。在TLRs 中,N端是由22~29 个重复氨基酸残基组成的一个疏水区,形成了与接头蛋白(adapter protein)相互作用的结构框架[3]。TLRs 的胞内域包含一个Toll/白介素1 受体区域(toll/interleukin-1 receptor, TIR),是TLR 系统中唯一的信号传导域。信号传导域同时也存在于物种间保守的接头蛋白[4]。TLR 引起的信号级联反应会使转录因子NF-κb 转入细胞核,从而引起免疫因子的表达,激活下游适应性免疫反应。

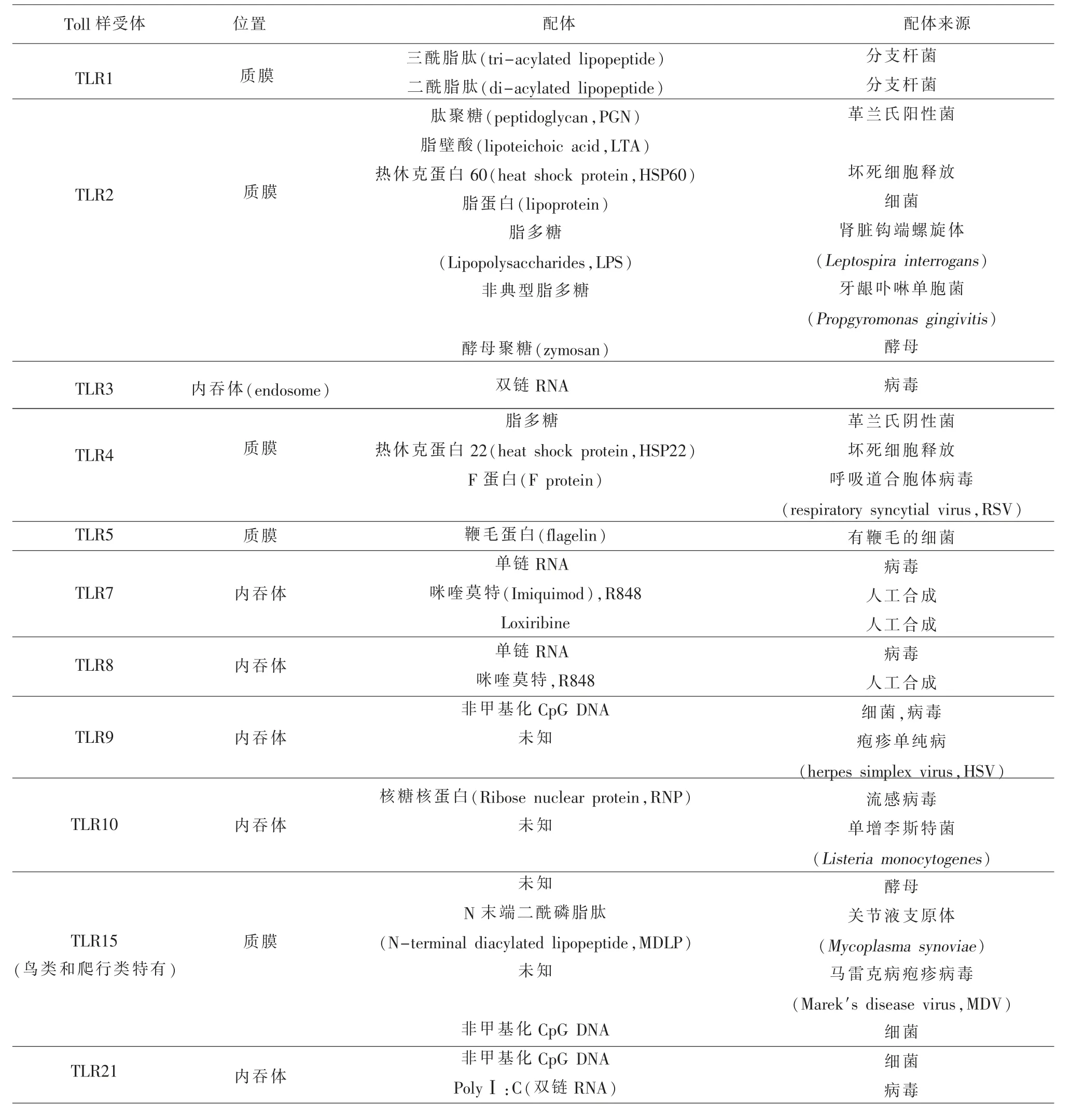

TLRs 的类型和数目在脊椎动物中因类群的不同而不同[5]。根据病原微生物的特征结构及类型,TLRs 识别并结合的配体可分为脂、 蛋白质和核酸3 类(详细见表1)。所有的TLR 配体都能引起强烈的免疫反应,因此TLRs 又被称为辅助性受体(adjuvant receptors)。

表1 Toll样受体的配体及其来源

2 Toll样受体的分子进化模式研究

由于病原微生物的数量、 种类和致病性在空间和时间上存在差异,因此对免疫系统所施加的选择压力在强度和方向上也存在着差异[5]。一般认为,病原体和宿主之间协同进化关系可能符合“红皇后效应”(Red-Queen effect)。在环境条件稳定时,一个物种的任何适应性进化都会对另一物种构成选择压力,这种相互关系进而推动2 个系统共同进化[1]。这种进化关系一直是微进化研究的热点之一。对调控宿主免疫系统的功能基因的适应性进化及其分子机理的研究,将揭示病原微生物所驱动的选择压力的强度和方向的差异,从而进一步阐明宿主和病原微生物之间的相互关系,丰富对免疫系统微进化机制的认识。对病原体的宿主免疫系统进化的分子机理进行研究,不仅具有重要的科学价值,同时还可以为疾病防控等应用性研究提供理论依据[7]。

2.1 分子进化受选择模式的检测 自然选择在功能蛋白分子上留下了选择“痕迹”,这些痕迹以突变和遗传变异的形式保留在群体中。通过适当的统计方法检测遗传变异在种内和种间的分布规律,能更好地帮助了解选择的强度和方向。编码蛋白质的DNA 序列的适应性进化的检测,主要是通过比较每个位点的非同义替换率(dN)与同义替换率(dS)实现的[8]。通常用ω=dN/dS衡量这2 种替换率的差异。如果这种氨基酸的改变是中性的,则固定的概率和同义替换固定的概率是相同的(ω=1)。如果这种改变是有害的,则负选择(negative selection)或净化选择(purifying selection)将会降低它固定的频率,甚至将其移除(ω<1);只有当其受到正选择(positive selection)时,自然选择提供的选择优势才会提高它固定的频率(ω>1)。

上述的检测方法存在一定的局限性,因为在基因组中很多的功能基因普遍受到负选择的影响而使得ω 小于1 或趋近于0,从而掩盖了受正选择的少数基因,例如:如果正选择只发生在一段物种进化的一小段时间内,影响的只是少数位点,那么使用这种方法是很难检测的[9]。此外,影响正选择的因素有很多,种群历史、选择的类型包括背景选择(background selection)和平衡选择(balancing selection)、选择发生的时间、位置、对象和强度、有利等位基因的类型、 选择是单个发生的还是复发的都会影响推测的结果。由于任何一个因素的改变都会影响检测结果,因此未来检验分子进化的统计模型将会更加复杂,检测的灵敏度也会越来越高。上述基本概念构成了通过分子遗传变异检验自然选择的基本方法,也是下文讨论TLRs基因家族进化(受选择)模式的理论依据。

2.2 脊椎动物TLRs基因家族的进化

2.2.1TLRs基因的进化模式 脊椎动物、 无脊椎动物甚至植物的先天性免疫系统存在共同的特征,包括与微生物相联系的共同受体、保守的病原体相关蛋白激酶信号级联反应等,这暗示着先天性免疫系统的起源可能相当古老。例如,10 亿年前就发生分歧的动物和植物体内存在同源的宿主防御通路,它们似乎共同“选择”了介导先天性免疫这一功能,这是趋同进化的结果[10]。介导这一套保守的防御通路分子如TLRs基因在不同的宿主中通过独立的进化,从而接纳分子组成不同的免疫系统,以抵御形形色色的病原体入侵。然而,每个物种与病原体之间的免疫防御反应是通过协同进化构成的。因此,TLRs基因的进化模式应是对物种特异性病原体及其相关分子模式的适应。

另一方面,对于病原微生物而言,引起其结构变化的突变是有害的。因此,为了维持其基本的生物功能,这些病原微生物的分子结构受到限制,通常是保守的。从这个角度看,识别它们的TLRs基因同样需要非常保守才可以维持对特异病原体的识别,因此倾向于受到负选择的作用,即清除有害的突变。但是,仍有少数与病原体识别相关的氨基酸位点受到正选择[11-12],从而积累了遗传多态性,而这些TLRs基因的正选择区域才是进化生物学家关注的焦点。TLRs基因的进化动力学表明,选择压力在TLRs基因的不同区域呈现出不同的特点。例如,在区域水平上,TLRs信号传导域TIR 域较胞外域进化慢,这与保守的信号通路和不同病原体分子的识别有关;然而在TLR4胞内域(C端)也发现了随机分布的多态性,研究表明这是为了识别配体LPS(脂多糖)的结构多样性,以保证LPS 能够整合到免疫反应中,这种多样性被认为是TLR4基因对LPS 的敏感程度在种间的差异表现[13]。有些物种TLRs基因的正选择信号全部都集中在胞外域,如家鸡的TLR7基因[14]。这也说明了随着病原微生物的进化,TLRs也可能随之进行适应性的改变。有趣的是,也有研究通过比较识别病毒和非病毒病原体的TLRs进化,发现前者的进化速率较后者慢,这是因为识别病毒的TLRs受到更大的负选择压力[15]。

很多研究亦揭示了在不同的TLR基因的不同结构区域,在高等脊椎动物的类群间存在有不同的选择模式。例如,集中在模式生物如家鸡(Gallus gallus)、火 鸡(Meleagris gallopavo)和 斑 胸草雀(Taeniopygia guttata)的鸟类TLRs 分子进化模式的研究表明,鸟类TLRs基因主要受到负选择,选择模式是普遍存在的负选择中穿插着正选择[11]。正选择位点大都位于识别配体的胞外区域,意味着这些受正选择的区域和位点对每个TLRs受体的功能都非常重要,这些导致TLRs结构改变的突变可能有利于受体更好地与病原体识别和结合[12]。在哺乳动物中,TLRs基因普遍受到负选择的作用[17]。然而研究者在对普通田鼠(Microtus arvalis)的研究发现,TLR4基因受到正选择,这可能是该基因受到了与呼吸道疾病有关的病原体的强烈选择压力而造成的[14,18]。针对人类TLRs的研究发现,负选择是主要的选择模式[19],但是细胞表面的TLR2基因存在高危害性的非同义突变率和高终止密码子突变率,也说明在选择强度相对较小的情况下,TLR2基因存在较高的突变速率[19]。

2.2.2TLRs基因组成和功能的进化 除了研究TLRs受选择模式外,比较基因组学还研究了TLRs家族不同基因在脊椎动物中的基因组成及同源性,例如,对寒武纪物种大爆发之后通过基因复制产生的基因(TLR1LA、TLR1LB及TLR2A、TLR2B)的研究[20]。研究表明,基因TLR1LA、TLR1LB与TLR2A、TLR2B之间旁系同源基因的相似性较直系同源的基因高,原因是在4 500 万年和200 万年前在大多数鸟类和哺乳动物中发生的基因转换(gene conversion)事件[11]。相比基因的复制,基因转换一方面增加了TLRs家族的基因多样性,另一方面简化了基因组大小。尤其对鸟类而言,进化出更小的基因组可能与其节约能量以适应飞行有关[22]。在人类、黑猩猩、恒河猴等灵长类物种中,与TLR2基因功能基因串联存在的还有TLR2P[13],以此推测TLR2B/2P基因是直系同源基因。在哺乳动物中,TLR2P基因以功能基因和假基因2 种形式同时存在,这可能是由于TLR2基因复制的每一个基因受到不同的选择压力,导致基因在功能上的分化。这和鸟类体内的TLR1/2 受体二聚体能识别更广泛的病原体这一预期是相符的[21]。

可以在哺乳动物和鱼类等基因组上找到家鸡的6 个直系同源基因:其中,TLR2基因(包含2A、2B)是哺乳动物的直系同源基因,TLR3、TLR4、TLR5、TLR7是其他脊椎动物的TLR直系同源基因。TLR21基因仅在鱼类中发现,TLR1基因(含1LA、1LB)是鸟类所特有的[23]。TLR7、TLR8、TLR9等基因在鱼类和哺乳动物均存在,其中TLR8以假基因形式出现,TLR9则被“移除”[23]。TLR11、TLR12、TLR13在其他少数脊椎动物中存在,但在鸟类中已经丢失[24]。在以非洲爪蟾(Xenopus tropicalis)为代表的两栖动物中,TLRs 家族包括20 个基因,结构与鱼类和哺乳动物基本相似。它们3 个类 群 共 有TLRs包 括TLR1、TLR2、TLR3、TLR4、TLR5、TLR7、TLR8、TLR9等基因,与鱼类相似的有TLR14、TLR21、TLR22、TLR23,与哺乳动物相似的有TLR6、TLR10、TLR11、TLR12、TLR13;此外,TLR2、TLR6、TLR8各有一个复制基因[25]。爬行动物以安乐蜥(Anolis carolinensis)为代表[26],发现并命 名 的 有TLR2、TLR3、TLR4、TLR5、TLR6、TLR7、TLR13、TLR15等基因,它们的结构皆与哺乳动物相似,其中TLR15是爬行动物和鸟类所特有的。综上,TLRs基因的数量在脊椎动物不同分支类群中变化较大,呈现出复制和丢失并存的格局。这种数量差异可能与脊椎动物生活方式不同有关,例如,为了在水、陆迥异的生活环境中抵御病原体,TLRs基因的数量在进化历史中发生了扩张或缩小。

3 展望

近年来,对主要组织相容性复合体(major histocompatibility complex,MHC) 和TLRs基因等为代表的免疫基因进化模式的深入研究[25,27]揭示了由病原微生物介导的自然选择(pathogen-mediated selection)压力是驱动免疫相关基因的结构和功能发生适应性进化的主要原因,由于免疫系统与野生动物抵御疾病有关,因此这类研究也是近年来分子生态学和保护遗传学研究的热点问题之一。综上所述,TLRs基因分子进化研究的主要结论是:由于不同的选择压力,TLRs呈现出以净化选择(负选择)为主导,同时穿插着正选择的选择模式。这是宿主和病原体协同进化,或是自然选择对免疫系统局部优化的结果。而TLRs的正选择位点将为疾病治疗、疫苗的研发等领域提供重要参考[28]。未来的研究还将集中于以下几个方面:

其一,根据已知的模式物种TLRs基因全序列设计引物,在更多的物种中检测TLRs基因受选择模式和位点,更全面地分析其进化模式,以便研究不同类型的野生脊椎动物类群的TLRs基因与病原微生物的协同进化。随着更多物种TLRs基因被测序出来,可以建立脊椎动物TLRs基因的系统性数据库,为研究TLRs基因起源及免疫系统的进化提供重要的基础信息。例如,英国伦敦大学皇家兽医学院(Royal Veterinary College)已建立起胞外域LRR 数据库(TLRRdb),共收录了2651条独立序列,网络平台(http://www.lrrfinder.com)可提供并执行快速准确的LRR 检测及二级结构预测,这为分析TLR基因家族的结构及其分子进化提供了很大的便利。

其二,TLRs在同一物种不同种群的分子进化是近年来研究的重点。免疫基因常常因病原体介导的选择而表现出相对较高的遗传多态性。在一个种群中,杂合子的个体或比纯合个体更具选择优势;同时,病原体在时空上的组成变化直接影响了宿主种群水平的遗传多样性[5]。除了自然选择,遗传漂变(genetic drift)、奠基者效应(founder effect)、种群的进化历史(demographic history)等进化过程[15]都可能对TLRs多态性产生影响。认识不同进化力量对种群TLRs多样性的塑造,需要更为详细的群体遗传学研究。例如:在对欧洲田鼠TLR2基因的单倍型结构的分析中,自然选择维持着其主要的单倍型多态性[31];而对再次引入的濒危物种新西兰鸲鹟(Petroica australis rakiura)的TLRs研究中,带有基因型TLR4be 的个体存活率更高,研究者推测该TLRs基因的单倍性在小种群里更普遍,遗传漂变的作用对种群遗传多样性的影响大于自然选择[55]。

其三,随着第2 代高通量测序技术(Next-generation sequencing)的广泛应用,基因组测序和注释、基因表达及调控、基因功能以及蛋白/核酸相互作用等方法大大推动了对于许多非模式物种的基因组结构和功能的研究。这些物种的基因组数据形成了一个海量的数据库集,可以通过重测序/转录组测序的方法获得大量完整的TLRs基因序列,较使用单个或多个TLR基因位点的研究更为全面地揭示高等脊椎动物的TLRs基因的分子进化。例如,以喀尔巴阡蝾螈(Lissotriton montandoni)和欧洲滑螈(Lissotriton vulgaris)为研究对象,Babik等(2015)通过转录组测序得到整个TLR家族基因,分析发现TLRs的多态性的确在应对变化的病原体带来的压力方面起到了重要作用,相关免疫基因多样性和疾病抵抗力关系的证据,对那些因为频繁发生的疾病而濒临灭绝的野生动物种群的保育具有一定的参考价值。

综上,由于TLRs在脊椎动物先天性免疫应答功能上的重要作用,使TLR家族基因的遗传变异可能与自然群体的适合度密切相关。正如前文所述,很多研究表明TLRs基因具有低水平的遗传变异,但是在胞外的结构域中存在着一定数量的突变位点,这表示TLRs基因在结构和功能上的保守性与其应对病原微生物变异上的灵活性存在着辩证统一。而TLRs受体在不同脊椎动物类群中数量和功能的变化上的差异,很可能是受到了脊椎动物不同类群生活方式和生活史的影响。尽管如此,人们对于TLRs进化规律的认知还停留在模式物种和少数的野生动物种群上。随着高通量测序技术大规模的应用于非模式物种的分子进化研究中,人们能够使用更高效的方法获取更多物种的TLRs基因数据集,并从中解释这些基因在自然群体中的功能多态性和进化规律。