宫崎骏的工作哲学

2018-03-04川村元气程亮

☉[日]川村元气 著 程亮 译

首度为自己的作品落泪的理由

川村:首先,请您谈谈长篇隐退之作《起风了》。听说这是您首度为自己的作品落泪。

宫崎:嗯,是的。

川村:看到最后一幕,我也泪流不止。我觉得,这是一部献给认真生活的成年人的电影。您第一次哭,是不是有什么理由呢?比如说,是因为以前没能客观地看待自己的作品吗?

宫崎:就是觉得太难为情了。在0号(最初的内部试映)阶段看的时候,我把注意力都放在各个细节上了,没能完全把握电影整体。直到两天后看了1号(最终修正后的完成品),才算头一次看到了整体,真是一不留神就疏忽了。我以前画分镜时,也曾多次流泪,这次是泛滥了。我就想啊,一直以来,我在心底藏了什么呢?难道是因为把藏着的东西拿了出来,眼泪才泛滥了吗?反应有些过激了,但这部影片的根本正是触动心弦的这部分。不管怎么说,还是太丢人了。(笑)

川村:我正是觉得触摸到了毫无保留的宫崎导演,所以很开心。

宫崎:这个题材和领域,我以前没做过。虽然有部电影和飞机有关,但那只是一个不良中年人出来高谈阔论,当不得真。

川村:不是人,而是猪(《红猪》)。(笑)

宫崎:对。制作那样的电影,心态比较轻松,而这一次,我是直接触及从童年时就有很深感触的东西,所以反应有些过激了。

川村:在影片里,零号战斗机的设计者,也就是主人公堀越二郎,在梦里与举世闻名的意大利的飞机设计者詹尼·卡普罗尼有过多次对话。对您本人而言,也有想在梦里与之相见的设计者吗?

宫崎:没有。我从一开始就放弃了造飞机的念头。

川村:也就是说,归根结底,您只对飞机或战斗机本身感兴趣?

宫崎:是20世纪20年代到30年代中期的飞机。对于那十几年间制造的飞机,我已经感兴趣60年了。关于堀越二郎,他被飞机爱好者和喜欢战记读物的宅人肆意妄评,我心里很不好受,所以就想,必须要恢复他的本来形象。

川村:原来如此。

宫崎:只不过,恢复得丝毫不差是不可能的,因为他几乎没留下任何文章之类的东西。虽然有些文件,但核心内容全是关于零式战斗机的制造过程,没什么意思。不过从中可以看出,堀越二郎这个人是实干派。当日本战斗机的引擎与其他国家相比处于明显劣势时,他肯定也有话不吐不快,但他什么也没说,只是默默地继续造飞机,直到有了喷气发动机之后,他一下子就造出了漂亮的喷气机。

川村:想造出漂亮飞机的人,却造出了兵器……

宫崎:即使明知是兵器,设计者对于制造美丽的东西也会念念不忘,而且我觉得,他们不这样也不行。尤其是日本的技术工作者,造飞机的机会并不多,所以每一位设计者的心里都有种信仰——只要全力追求真正的性能,就能造出美丽的东西。我想,这一点应该是确切无疑的。

一旦机会来临,自当全力以赴

川村:看过这部影片之后,也许很多人都会觉得,飞机之于堀越二郎,就像电影之于宫崎导演。

宫崎:这种事我从没想过。既然选择了这份工作,在机会来临时,自当全力以赴。堀辰雄这位作家我也非常喜欢,尽管他与堀越二郎属于完全不同的领域。所以,制作《起风了》的时候,我尽情地阅读了堀辰雄的作品,并研究堀越二郎的飞机,在这个过程中,一个角色就逐渐成形了。

川村:这可真是奇妙的结合。

宫崎:堀辰雄这个人患有肺结核,经常咯血,他本想把作品写得更长一些,可惜体力难支。然而就是在这种情况下写出的短小作品里,却处处隐藏着他对战争的看法、对人类战后命运的思考,就像堀越二郎对无力的引擎没有半句抱怨一样,默然而坚韧。读他的全集,我无数次深受感动,对他十分敬佩。于是,我就用他弥补了堀越二郎的遗憾。正好两人的名字里都有个“堀”字,很合适。(笑)总之,我想以他俩为原型,去刻画那些在那样的年代,最有才能也最诚实的人们。这就是我的想法。

越过所谓的合理,前方的人生之路会更开阔

川村:影片里有一幕令人印象深刻的场景,是堀越二郎患有肺结核的妻子菜穗子明白自己时日无多,便离开了被隔离的山中诊所去了二郎居住的镇子,二郎说“我们都没时间了”,就把菜穗子留在了身边。

宫崎:小说《菜穗子》是堀辰雄的代表作,其中的女主人公就患有肺结核,后来离开医院去找丈夫了。然而,小说的这段情节在两人没能互相理解的地方就戛然而止了。

川村:您刚才说过,想刻画诚实生活的人们,而电影与小说的结局不同,表现了身为男人的正义,这很有新鲜感。如果说,出于慎重考虑而把妻子放在山里是现在的正义,那么当时无论如何都要一起生活的正义,就很令人感动。是这样吗?

宫崎:是的。迫于无奈,只能把妻子丢在山里的医院不管,自己努力造飞机,是最常见、最合理的,可是不管在哪里生活,菜穂子剩下的时间都不多了,既然如此,作为丈夫,还能叫赶来相见的妻子“快回医院去”?倘若没有足够的决断力,视情况果断决定一起在山下生活,他又怎么有能力造飞机呢?

川村:尤其是菜穗子后来知道自己死期将近,就什么也没对二郎说,独自回山里去了。那一幕很令我感动,我觉得那也是菜穗子的正义。

宫崎:那一幕也让我大伤脑筋。她不想让心爱之人眼看着自己痛苦地死去,而且作为不得不与飞机纠缠一生的男人之妻,她不想拖他的后腿,这样的心情是可以理解的。但是,如果跨过这道心理障碍,前方可能也会别有一番天地。不过,换成是现代,很容易就能得出结论了。现在的人会选择最懒散的道路。

川村:也许是的。

宫崎:很久以前,有一部令年轻人为之疯狂的电影,里面的男主人公把濒死的女友带离了医院。离开医院之前还挺好,可是当那姑娘奄奄一息的时候,男主人公却慌得只会叫救护车。我被这样的剧情发展气坏了,就提出了“让他自己做临终护理”的意见,结果遭到了年轻人的围攻。可是,即使恋人病情发作致死,也应该让她死在自己怀里。要是没有这样的觉悟,当初就不该把她带走。对于影片里的所谓人道主义,我不是很理解。

川村:战前确实有人秉持着与现在完全相反的正义。在《起风了》这部影片里,正因为夫妻的选择与现在的普遍常识相反,所以才那么感人。

宫崎:我觉得,这恰恰说明了他们是多么喜欢彼此。

川村:但要通过电影大声说出来,还是很需要勇气的。

宫崎:倒也不是什么勇气,我只是不喜欢医生们围在菜穗子身边,那个不得不造飞机的男人和大家在外头等待病人临终的场景。我不想拍成这种无聊的、割裂的故事。至于主人公身边的人,他们尽管曾经反对,认为二郎把菜穗子留在身边太自私,但他们后来明白并理解了二郎的坚持,就改变了最初的看法。我汇聚了这样一群角色,所以拍出了干净的电影。

川村:影片并未透露菜穗子是如何死去的,您是怎么想的呢?

宫崎:大概就是想回山里,可是还没到车站就昏倒了,被抬上担架送往医院,要么在途中死去,要么刚到医院人就没了,要么死于回山里的火车上。

川村:果然如此。哎呀,我又想哭了。

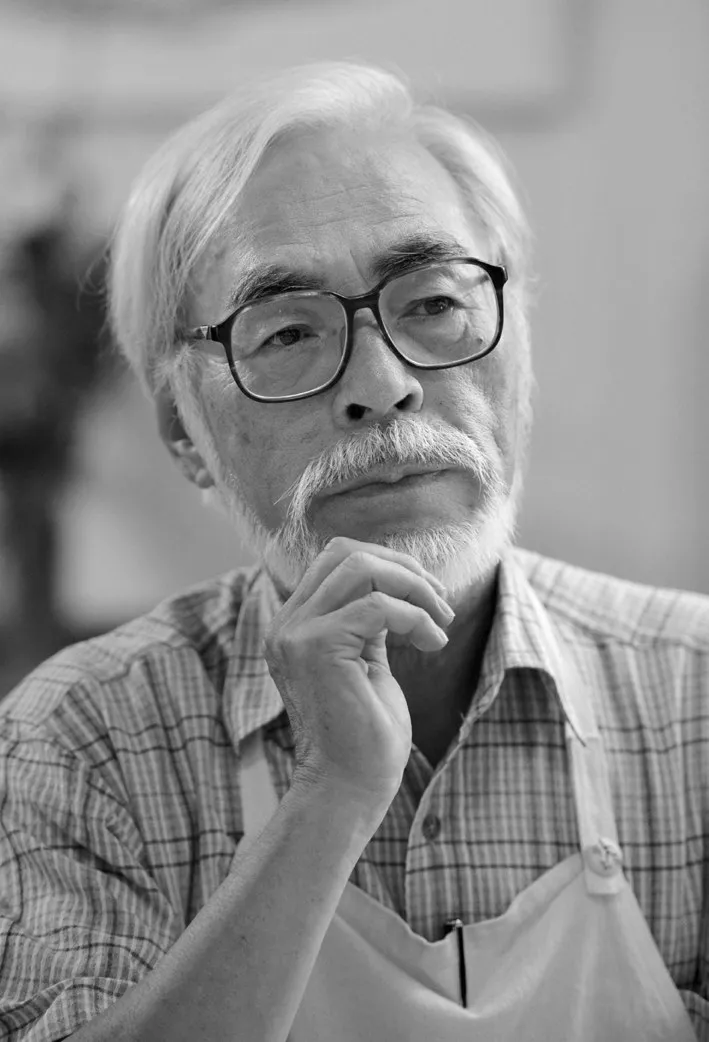

宫崎骏

我们无从得知当前这一瞬间的命运之轮将会滚向何方

川村:《起风了》讲的是关于零式战斗机的故事,却为何没有一个战争场面?

宫崎:都被我删掉了。因为军队不会行进至位于远郊填筑地的飞机制造工厂,所以像堀越二郎那样的技术工作者是看不到战争场面的。也就是说,我们无从得知当前这一瞬间的命运之轮将会滚向何方。

川村:人们常说,战争这东西,也是在大众不知不觉间开始的。

宫崎:我的父亲,比堀越二郎和堀辰雄年轻些,我每次问他战时的事情,他只是说:“啊,那可是个好时代呀。”因为当时社会上明显存在享乐的潮流,而我的父亲又喜欢到处游逛。

川村:关于这一点,我在观看影片时就有强烈的感受。一提到昭和,日本人总是不假思索地以为那是一个黑色的时代,可我没想到,当时的街道和颜色都那么美,充满了活力。

宫崎:没错,因为真的很美。如今,我乘飞机从欧美回国,降落在成田机场的时候,当飞机冲出云层的那一刻,整片绿色映入眼帘,美得叫人失语。如此美丽的绿色国家,我还没见过第二个呢。但仔细看就会发现白色的仓库、道路和成排的电线杆,飞机降得越低,就越令人失望。所以,在这个丑陋的世界上,已经没法拍实景了。

地震来临时,其实很安静

川村:影片中关于关东大地震的场景,感觉也很真实。

宫崎:这部分也是我从父亲那里听来的,他说火车并没有翻,建筑也没有倒塌太多,但是一切都被大火烧毁了。当时,我的叔叔在两国镇上开作坊,据说,他趁大火还没烧到,告诉雇工和家人“快去做饭团,越多越好,填饱肚子,再把木屐脱了,直接穿袜子走”。

川村:因为逃生需要体力,而木屐不跟脚,穿着奔跑容易受伤。

宫崎:我父亲常说,多亏脱了木屐才活下来。类似的信息,我收集了很多,因为我想表现地震来临时的真实感觉,而不是像灾难片里那样的地震。很偶然地,画完分镜的那天,真正的地震(东日本大地震)来了。当时我正独自躺在工作室里睡觉,觉得这次地震挺大的,就向窗外看了一会儿,可什么事也没发生。没有浓烟也没有鸟叫,一片寂静。我就想,原来地震发生时这么安静啊。就在我以为地震已经结束的时候,传来了隔壁幼儿园小孩们的哭闹声。我也问过阪神淡路大地震的幸存者,他们都说:“直到回过神来,才听见小孩和狗的叫声,在那之前根本不记得有声音。”

川村:听到这里我觉得,您进行创作时,只相信自己亲眼所见亲身所感的东西。在观看《起风了》的过程中,直到最后也没看到战争场面,这一直让我感到毛骨悚然。

宫崎:我也曾努力尝试加入战争的片段,可是刚加进去,就觉得自己是在撒谎。何况,若是真的那样做,我会被古往今来这么多的战争文献瞬间吞没掉。

20世纪与21世纪描绘的东西意义不同

川村:顺便问一下,启用庵野秀明导演为堀越二郎这个角色配音也引起了热议,这是您的主意吗?

宫崎:我们也进行过选拔,但参选者都是些过于熟悉配音的人,声音缺乏日常性,都不行。我就想,在我所知的范围里,讲话最诚实的人就数那家伙了,而制片人铃木敏夫也几乎同时喊出了“找庵野!”于是我们就跟庵野本人打了招呼,他便欣然而来了。我们让他试了试声,似乎有些问题,但我觉得是巧是拙都无妨,所以就定他了。

川村:是庵野先生声音里的什么特质让您决定用他的?

宫崎:这里面有我单方面的臆想。在我看来,与其说他的声音诚实,不如说他本人的活法诚实得叫人心疼。所以同是说台词,他的纯度和别人完全不一样。他的声音很干净,就是普通青年的声音。总之,关键就是要根据作品来确定做何选择。

川村:提到庵野先生,有个著名的故事,说他二十多岁时曾去应征您导演的《风之谷》的画手,而且被录用了。我还听铃木敏夫制片人说,他最近养成了一句口头禅,老是说“我要拍《风之谷》”。

宫崎:是的。所以前不久,我对他说“你可以拍”,还告诉他“最好别想按照原著去拍”,因为那条路真的很不好走。

川村:您听说庵野先生想要重拍您在30年前,也就是四十多岁时创作的作品,心里做何感想?

宫崎:我之所以告诉庵野,“我已经不拍《风之谷》了,所以你去拍吧”,是因为现在的我,已经无法像当初那样满怀深情地去画《风之谷》了。最重要的是,到了21世纪,在这个变得相当无聊的世界上,还能制作出那种少女克服千难万险,在遥远的旅行中迫近世界本质的电影吗?有人说20世纪无异于末日,但那时毕竟还有甜美的东西在。正因为身旁有许多快活享乐的家伙,有些人才会满心不甘地说是末日。可现在呢?连女孩子都会说“前途一片黯淡”,你告诉她“只要保持健康、努力工作就行了,一眨眼人就老了”,根本起不到安慰作用。也就是说,20世纪描绘的东西与21世纪描绘的东西,意义是不同的。所以,关键就看庵野能不能跨过这道障得。

川村:您年轻时可曾对连续创作感到不安?

宫崎:不安每时每刻都在,现在也是。从健康的角度来说,一部电影拍完,肯定有事发生。大约在《千与千寻》原画检查结束后的第三天,我患上了完全失忆症。还有《幽灵公主》那会儿,我正要去参加宣传活动,却在下台阶时摔了一跤,扭伤了。不过在脚踝“喀嚓”一响的那一刻,我却有种积压在心底的什么东西都随之烟消云散的感觉。此外还有牙齿上出现一个洞,等等,什么事情都有。

川村:创作每一部作品时,您都如此不遗余力,对自己穷追猛打呀?

宫崎:的确。不过,堀越二郎和堀辰雄当初给自己的压力更大。《起风了》里面有一句台词——“要尽力完成”,这句话适用于所有领域的工作。

观看作品与用肉眼观察事物是不一样的

川村:您觉得最近的年轻动画人也在尽力吗?

宫崎:虽然尽力了,但有没有才能是个问题。画不好的家伙就是画不好。

川村:好严厉呀。(笑)

宫崎:不过,《起风了》的年轻工作人员做得很好。比如地震中的混乱场面,画起来非常麻烦,但他们毫无怨言。我觉得,是他们的努力为影片赋予了紧张感。他们以出乎我想象的高密度,不断努力思考、工作着。

川村:您重看过自己年轻时的电影吗?

宫崎:我不会去看那种东西。试映等偶尔不得不看的东西,很多时候我也会中途离开,不会看到最后。电视也完全不看。

川村:这是为什么呢?

宫崎:因为我观察事物的能力有所下降,所以我觉得最好留出时间,无论什么都用自己的肉眼去看。确定每天要做的事,早晨捡捡附近的垃圾,去不远的咖啡店喝喝咖啡,回家吃完饭再出门。在开车往来于家和工作室的路上所见的风景变化,对我来说至关重要。不光是四季的变迁,还有,有没有哪里反映出了经济状况,那人是忘了穿裙子还是在追求时尚,她的职业是什么……这些都需要仔细观察才知道。观看作品与观察事物是不一样的。

您真要隐退吗?

川村:我想即便如此,您年轻时肯定还是看过电影的。

宫崎:三十多岁时看过。影片的名字忘了,但我隐约记得看了很多黑白片时代的日本电影。过了四十岁,我就只看电视里播放的电影了。有的我一眼就知道是哪部影片,比如《蜂巢灵》。

川村:啊,是维克多·艾里斯的作品。

宫崎:即使从中间开始看,也能知道是哪一部,比如安德烈·塔可夫斯基的电影,拍得特别好。但我不看完就得睡觉,因为第二天还有工作要做。(笑)

川村:的确,可能我们对程式化的作品看得太多了,或者会觉得自己看的是由人截取的支离破碎的风景。

宫崎:不,只是单纯就我的体力和集中力而言,我没有了观看电影或电视剧的能力。我家的电视机很小,字幕放出来我也看不清。所以说,我实在是活得很落后啊。

川村:但正因为这样,您才得以观察大量的事物。您的这种视角在《起风了》里面贯彻始终,所以这部影片真的很感人。

宫崎:费了那么大劲儿做好了,要是人家说“比起《起风了》,还是更喜欢早期的《熊猫家族》”,我会相当沮丧。

川村:这部影片太优秀了,我相信您还有足够的能力继续创作。

宫崎:那就是另一回事了。而且,你是来采访我的,当然不会说我的坏话。(笑)

川村:但是,期待您的下一部作品是我们的自由。(笑)