德国面向“工业4.0”需求的职业能力体系构建与启示

2018-03-02李一

李一

摘 要 随着工业4.0时代的来临, 德国传统的工业制造单元将逐渐被高度信息化和智能化的智慧工厂所取代,智能信息系统将在生产的供应、制造、销售等各环节中发挥重要作用。德国面向工业4.0的职业能力体系设计以行为主义为引领,根据德国工业4.0对员工职业能力的新变化和新需求,提出三个层级水平、八个方面的关键能力体系框架。该体系从整体视域和多维角度重新确定了企业员工所需的个人能力以及组织层面对个人自身能力发挥的要求与期待。德国面向工业4.0的员工职业能力体系设计为全球职业教育改革开辟了新的视野,为我国面向“中国制造2025”需求的高素质技能人才培养提供了重要借鉴。

关键词 德国;工业4.0;职业能力体系;“中国制造2025”

中图分类号 G719.516 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2017)34-0069-05

一、德国工业4.0战略的提出与愿景

作为欧洲最大的经济体,德国的制造业在全球范围内具有不可撼动的领先优势。在当前资源、能源和人口问题日益严峻的情况下,为了继续保持工业大国的领导地位,德国积极发展信息科技战略,力图将技术性的物联信息系统(Cyberphysical System)整合于产品生产、物流、物联网使用的全过程,通过大数据分析进行市场预测,调整和配置资源以适应市场的即时变化,从而优化价值链,降低中间成本,提高生产力和竞争力[1]。

工业4.0也被称为第四次工业革命,由德国联邦政府于2011年在“汉诺威展览会”上首次提出,是德国“科技战略2020”行动计划的十个项目之一[2]。工业4.0将使产品生产遵从客户的个性化愿望,从产品开发、生产和交付都将通过网络实时获取所有相关信息,并从数据中获得最佳价值流。通过网络将人员、对象和系统进行联通,创建动态、自组织、跨组织和实时价值网络,降低中间成本,优化产品和服务。

德国工业4.0战略引领了一个新的基于网络互联的智能工业时代的到来,法国、美国、中国也提出了相似的概念,法国的“未来工业”[3],美国的“工业互联网”,中国的“中国制造2025”,所有这些概念都强调工业生产的自动化、信息化和智能化,通过现代技术手段来转变生产和业务流程,从而实现更高的商业价值。

二、德国工业4.0背景下从业人员能力需求的新变化

(一)生产过程复杂化

在生产领域,以往相互孤立的制造单元被完全自动化的集成生产线所取代,生产流程被整合在一个自动化的综合过程中,这使得制造过程更加灵活,并可针对客户需求进行定制化生产。机器人、智能机器将在这一复杂的生产过程中发挥更重要的作用,人机交互成为实现生产过程的主要手段。

(二)生产环境虚拟化

由于数字媒体的介入,工业4.0时代的企业员工要面临更加复杂多变的工作环境。新的沟通和协作方式的出现使得工作区变成完全虚拟化并可以远程操作的智能混合人机界面,工程师可以通过智能设备进行生产的远程操控。此外,大量自主组织的价值链也将带来人力劳动的大量新任务,要求技术人员能够与智能机器进行时时互动。

(三)岗位需求两极化

工业4.0时代的到来,使劳动力市场的工作岗位需求两极分化。根据德国联邦政府官方的统计:一方面,德国在由54个职业领域和63个经济部门组成的单位中,原有的49万个就业岗位将不复存在,机器和设备控制及维护行业的人才需求将会下降;另一方面,服务行业、IT行业等人才需求将会显著增加,预计未来10年就业人数将增加6%[4]。

此外,由于自动化设备及智能机器人将会取代简单技术工人从事大部分的重复性技术工作,因而对低素质劳动力的需求将逐步减少,从事简单重复任务的低技能劳动者将失去大量就业机会[5]。德国的相关调查结果显示,低素质人员劳动力市场困难的局面将趋于恶化,工业4.0现象的宏观经济效应将给劳动力市场带来重大挑战,亟需培养大批面向工业4.0需求的高素质人才,并要对低素质劳动者进行再培训,使他们掌握工业4.0需要的技能,以避免大规模的结构性失业。

三、面向德国工业4.0需求的员工职业能力模型构建及解析

为顺利实现德国工业4.0的转型升级,培养适合工业4.0要求的企業员工,无论德国的教育界还是企业界对此都高度重视,并积极推动面向工业4.0的职业教育和培训的改革。在工业4.0背景下,未来大部分工作将被自动化过程所替代,那么作为工业4.0的从业人员,应具备怎样的能力才能胜任未来的岗位,在激烈的人才竞争中取胜?为了回答这一问题,在德国联邦政府的支持和资助下,慕尼黑技术大学开发设计了一个系统化的能力结构模型,该模型具体描述了德国工业4.0背景下毕业生应具备的核心能力和基本能力。

(一)理论引领

为更好地体现职业能力体系的职业性与学术性,德国工业4.0需求的员工职业能力体系以行为主义为引领,开辟了职业能力研究的新视野。

对于“能力”,由于研究角度的不同,研究者从心理学、教育学、组织管理学、人力资源或信息系统不同角度给出了不同的概念。能力的第一个定义,是20世纪70年代由心理学研究者麦克科里兰德(McClelland)提出的,他将“能力”定义为“能够实现更有效更高水平的工作表现出的个人特征或一组特征习惯”[6]。20世纪80年代,教育研究学者将“能力”定义为“能够导致有效工作并或实现工作优越表现出的个人基本特征”。20世纪90年代,通过进一步的研究,斯宾塞(Spencer)等人将“能力”定义为“可以通过工作经验、生活经验、学习或培训而获得的个人技巧和能力”。进入21世纪,关于“能力”的“行为主义”导向逐渐明晰,巴特姆(Bartram)、罗伯森(Robertson)等人从组织效能的角度出发,将“能力”定义为“有助于实现预期结果的一系列行为组合”[7]。endprint

基于行为主义的能力概念分析方法,强调对个人的自我意识、自我调节和社会技能的分析。这种方法认为“能力”从根本上说是“行为性”的,“能力”不同于人的“个性”或“智力”,可以通过学习获得。这种功能主义的研究方法更加侧重于将“能力”视为“能够成功实现任务目标的达成所需要的各种技能和方法”。因而,基于行为主义的能力概念,是从整体性和多维角度来考量能力,将其作为个人所需的各种技能的集合,以及组织层面所期待的个人的多重复合能力。

(二)体系构架

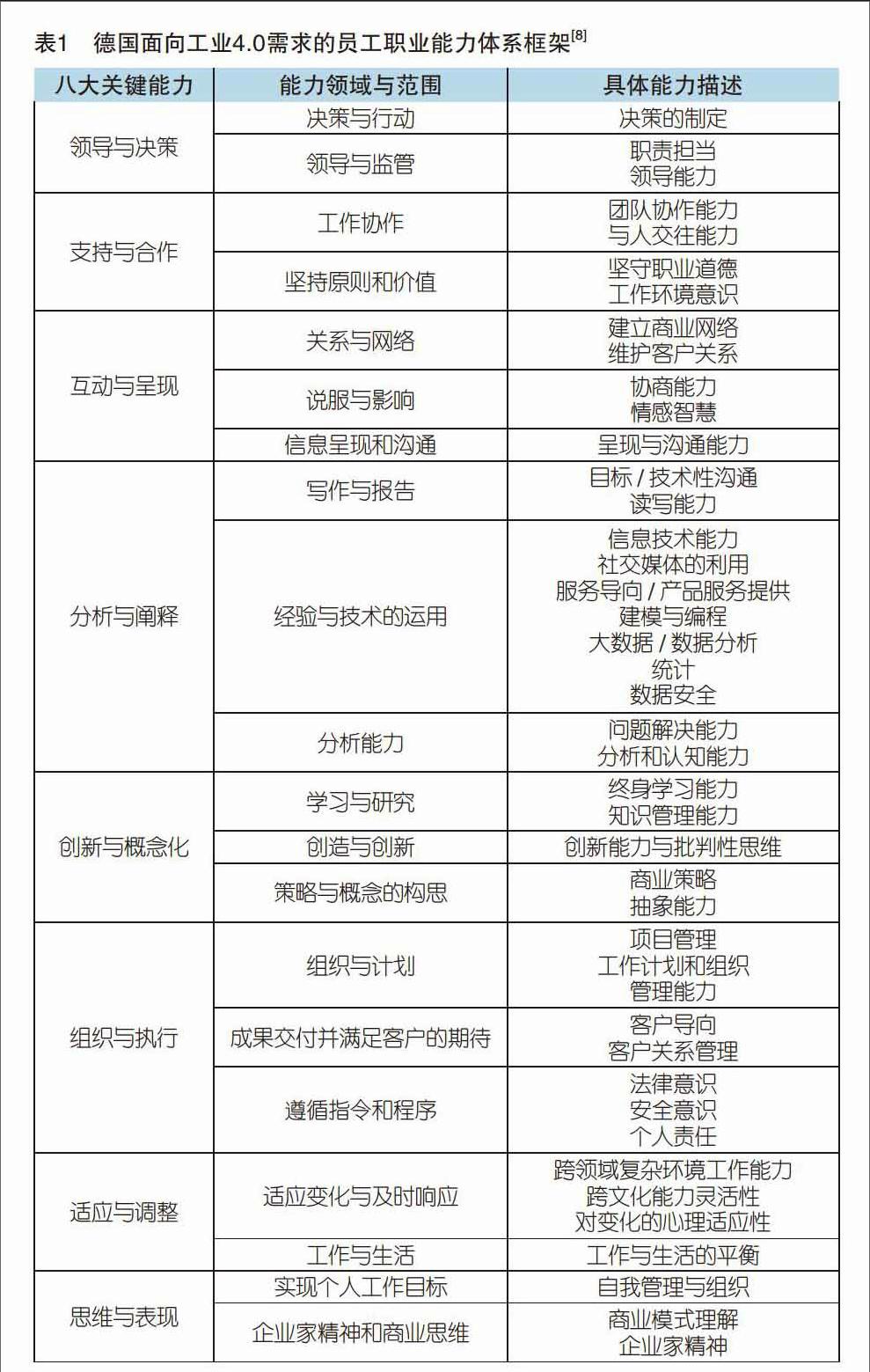

德国工业4.0需求的员工职业能力体系框架是以行为主义为导向并通过对实践者和学术方法的分析得出的。该体系设计借鉴了当前全世界范围内最先进的SHL通用能力框架(UCF)的分类和层级构建,并根据德国工业4.0对员工职业能力的新变化和新需求,提出了包括三个层级水平、八个方面关键能力的体系框架,见表1。

德国工业4.0需求的员工职业能力体系框架由三个层次组成,第一层称为八大核心能力,它描述了支撑工作绩效的八个核心因素;第二个层次是能力的领域与范围,是对八大核心能力的进一步分解和概括;第三个层次是具体能力的描述,是对不同能力领域所需具体能力的分析和描述。这一职业能力体系框架提供了一个关于工业4.0时代能力的总体视角,是当前最先进、最全面的面向工业4.0的员工胜任力建模结构,不仅列出了工业4.0所需的各项能力,还显示了各项能力之间的联系。

(三)需求变化分析

从德国工业4.0企业员工职业能力体系框架的归纳和描述可见,工业4.0对企业员工的职业能力需求发生了一系列新的变化。

1. 强调数字技术的应用和数据的分析和利用能力

与此前的职业能力需求框架相比,德国工业4.0员工职业能力需求的最大变化是更加强调数字技术的应用和数据的分析利用能力。由于基于软件编程的机械电子部件和系统的大规模应用,使得未来的工作会更多地与机器人和智能设备相关,因此数字媒体的使用和处理能力、软件虚拟建模、生产过程数字化控制、复杂数据的分析与处理能力等与IT相关的技能将成为未来工作不可或缺的专业能力。

2. 强调跨领域复杂环境下的工作能力和协调能力

在工业4.0时代,企业生产将利用工业机器人、工业互联网、大数据、传感器和云计算等技术实现生产流程的自动化、数字化和智能化,这意味着未来数字化将贯穿产品设计、供应链采购、生产制造、物流交付、后续服务和产品质量跟踪等生产的全过程。因此,单一岗位技能的专业技术人员将会逐渐被智能设备所取代。智能制造的多学科、跨区域和大数据特性对管理人员提出了更高的要求,除了制造技术,企业人员还需掌握大数据分析技术、高端精密智能化设备调试和维护技术等,并具备创意沟通与协调能力,能够在动态、复杂的信息环境中应对自如。

3. 更加强调创造创新能力、终身学习能力和知识管理能力

德国先进的工业制造水平,除了来自实验室,更来自生产一线的不断探索和创新。德国工业4.0的智慧工业形态对生产、管理、服务、建设一线企业员工的实践创新能力具有更迫切的期待和要求。在“时时互联”“物物互联”的知识和技术同时加快更迭的智能信息新时代,终身学习能力和知识管理能力将成为企业员工实现自身职业可持续发展的关键能力。

4. 强调组织内个体影响力和自我效能的发挥

在工业4.0背景下,被动接受任务和指令的具体设备的操作人员将大量减少,普通设备的管理与操作人员也会逐步退出历史舞台,其在生产制造过程中的角色将由服务者、操作者转变为规划者、協调者、评估者、决策者、高智能设备和系统的维护者,因此需要企业员工能够在组织机构中成为更积极的动能主体,充分发挥其在组织中的自我效能。

(四)作用与意义

德国面向工业4.0需求的员工职业能力体系框架从行为主义的角度出发,不仅重新考量了工业4.0背景下新的生产方式对员工专业技能层面的要求,而且根据工业4.0所带来的企业组织性质、组织形态和管理方式的变化,从组织与个人的双重维度去重新界定员工所需的综合能力要求。该体系框架从整体视域和多维角度重新确定了企业员工所需的个人能力以及组织层面对个人自身能力发挥的要求与期待。

德国工业4.0的员工职业能力体系框架为德国面向工业4.0的职业教育改革开辟了新的视野,为德国职业教育人才培养目标和培养高规格的设定提供了新依据。

四、德国工业4.0职业能力体系构建对我国职业教育发展的启示

麦肯锡的一项调查显示,中国到2020年将需要1.42亿高技能人才,未来中国的智能制造将面临巨大的高技能人才缺口,而主要的人才缺口出现在3D设计、电子等核心技术领域[9]。信息技术的日新月异和工业发展模式的转型对中国的职业教育提出了新的挑战,德国面向工业4.0的职业能力体系框架为我国提供了启示。

(一)构建面向“中国制造2025”的职业能力体系

与德国的“工业4.0”相似,我国针对互联网时代的工业发展模式转型提出了“中国制造2025”的概念和目标,智能时代的中国制造业及相关产业也发生着巨大的变化。产业升级同时带来了劳动力的结构化升级,对职业教育的人才培养规格提出了新的要求。全面分析“中国制造2025”以及未来智能工业发展的人才职业能力需求,构建人才职业框架体系是当前我国发展面向未来的现代化职业教育体系的关键环节和重要前提。只有明确新的工业发展模式所需人才职业能力需求,才能有针对性地实施一系列的配套改革,培养符合行业发展和岗位需求的新时代职业技术人才,为实现“中国制造2025”乃至未来中国“智”造提供重要的人力资源支持。

(二)调整我国职业教育标准并形成动态预测机制

职业标准是开展职业教育活动与推进职业教育改革的重要依据,是构建现代化职业教育体系的重要内容。德国面向工业4.0的职业教育改革重视职业资格、劳动力岗位与角色需求的变化,并形成了政府、行业、职业教育机构、企业间的动态互动机制,使人才培养规格适应德国工业的数字化进程。我国也应当根据工业智能化、数字化发展的要求,制定科学合理的职业教育标准,并根据行业的发展,形成职业教育标准的动态预测机制,使职业标准与行业标准相对接,并利用大数据跟踪技术,分析和预测未来工业发展对人才的需求规格,为职业标准的制定提供导向。endprint

(三)全面實施面向未来工业需求的职业教育信息化改革

为应对工业4.0带来的变化和挑战、培养符合德国工业4.0能力需求的企业员工,德国政府积极推进面向工业4.0需求的职业教育改革与创新,提出了德国职业教育4.0的概念,致力于全面推进职业教育的数字化改革[10]。面对未来智能制造和数字工业的需求,我国的职业教育也需要与时俱进地进行数字化改革,培养满足未来行业需求的创新型技能人才。

首先,改革课程结构,培养学生基于数字化的创新能力和可持续发展能力。应对科学技术发展的冲击,高等职业教育应服务于学生职业生涯的发展,注重培养学生的可持续发展能力和创新能力。高等职业教育的课程体系需要体现数字时代的特征、知识和技能的贯通性,根据行业需求开设大数据分析、3D技术、VR技术等电子核心技术课程,并开设数字文化、信息技术等通识类课程。与此同时,在注重职业教育培养对象的硬实力的同时也要注重其软实力的提升,使学生在掌握现代化技术的同时,具备知识和技能贯通能力和创新能力,通过发展学生的沟通、协调、自我管理能力等软实力,使学生在毕业后既能适应专业岗位,又能保证自身的可持续发展;既能对新技术有敏感性和适应性以从容应对未来的技术革新,又能通过自身持续不断的学习和创新在职场中保持优势地位。

其次,变革教学手段,将虚拟智能科技融入实践教学。未来的行业管理人员和技术人员将面临复杂的数字化智能化虚拟工作环境,这就要求职业教育也要与时俱进地进行数字化、智能化的改革。在职业教育的教学手段上要与科技的发展同步进行改革与创新。德国的职业教育领域已经率先通过AR(增强现实)和可穿戴设备进行教学[11]。AR技术的利用可以解决与处理复杂工作环境对职业教育带来的挑战,在CPS环境中,智能辅助系统在工作场所可以对学习过程和学习效果进行即时有效的评估,虚拟智能科技大大提高了学习者的学习效率和教师的现场指导效能。我国的职业教育可以借鉴德国的做法,更多地利用虚拟智能科技手段提升学生面对未来虚拟工作环境的实操能力。

第三,积极发展和创设数字化的虚拟教学环境。在职业教育中积极发展和创设数字化的虚拟教学环境,将有助于教师效能的发挥,虚拟环境中学习者作为共同学习者的身份有助于提升学生的协作能力,实现协作环境中的社会互动。智能制造需要企业人员不仅掌握大数据分析技术及高端精密智能设备的操作技术等,还要具备虚拟环境下的沟通与协调能力,虚拟教学环境对未来工作环境和工作场景的仿真将有利于学生学习和掌握未来工作的工作技能和工作经验,并能够自如应对动态的复杂信息环境。

第四,实现教学手段和教学环境的数字化变革,实现教学设备设施的更新和升级。由于AR技术支持教学需要用到移动应用程序、3D对象叠加等技术,因此需要职业教育学校与硬件软件提供商以及研发部门紧密合作,形成长期的战略伙伴关系,共同参与职业教育数字技术标准化建设。数字化教育的发展需要政府引导教育科技与装备行业形成长期发展的共同愿景,这样才能确保供应商增加投入、加快研发,以适应未来工业对教育设备与设施的技术需求。政府应加大教育公共基础设施的投入,与行业协会和企业合作,实现固定和移动宽带服务技术基础设施的升级。应加快信息化基础设施建设,为教育信息化提供快速、安全和可靠的实时数据。

(四)培养符合未来工业发展需求的高水平职业教育师资队伍

卓越的高素质教师队伍是职业教育发展的关键,是未来职业教育改革发展的重要动力。为了培养学生面向工业4.0需求的跨领域的贯通性知识和技能,德国职业教育教师教育与培训强调教师跨专业通用知识和能力的培养。德国职业教育教师培训项目框架体系中,既包含专业大类的“职业相关领域模块”“跨专业领域模块”,还包含“公共通识领域模块”。在“公共通识领域模块”中,不仅包含项目教育教学法的培训,还包括创新创业的培训内容[12]。为了提升教师的数字教学能力,德国鼓励职业教育教师进行虚拟教学和混合教学的探索与实践,并投入大量经费支持智能科技教育平台的搭建,以使教师具备胜任面向工业4.0需求的职业技术人才培养的能力。

为了培养适应我国职业教育未来发展的优秀职教教师,要合理设置职教教师教育和培训课程,并根据未来工业发展和行业需求开设数字文化、信息技术等通识类课程,要以建立培训主体间协同关系为抓手,构建以教师专业发展为目标导向的开放多元的教师培训组织结构,以协同共赢的培训运行机制为动力,打造“政校行企”多元协同、稳定高效的职业教育教师培训体系。

参 考 文 献

[1]AhrensD., Sp?ttl G. Industrie 4.0 und Herausforderungenfür die Qualifizierung von Fachkr?ften. In: Hirsch-Kreinsen H, Ittermann P, Niehaus J. Digitalisierung industrieller Arbeit[M]. Edition Sigma, Baden-Baden, 2015:185-204.

[2]Kagermann, H., Wahlster, W., Helbig, J. Recommendations for Implementing the Strategic Initiative Industrie 4.0[R]. Industry 4.0 Working Group, 2013:13.

[3]Grangel-González, I., Halilaj, L., Coskun, G., Auer, S., Collarana, D., Hoffmeister, M. Towards a Semantic Administrative Shell for Industry 4.0 Components [M]. 2016: arXiv.endprint

[4][5]Weber, Enzo. Industry 4.0-job-producer or Employment-destroyer? [J]. Mpra Paper, 2016: 4.

[6] McClelland, D. Testing for Competence Rather Than for “Intelligence”[J]. America Psychologyst, 1973: 28.1-28.

[7]Bartram, D., Robertson, I.T., Callinan, M. A Framework for Examining Organizational Effectiveness in Organizational Effectiveness: The Role of Psychology[M]. John Wiley & Sons, 2002: 1-10.

[8]Prifti, L., Knigge, M., Kienegger, H., &Krcmar, H.A Competency Model for “Industrie 4.0” Employees[J]. Wirtschaftsinformatik, 2017: 6-57.

[9]孟春青. 高等職业教育如何应对“工业4.0”人才需求[J]. 教育探索, 2015(8):49-51.

[10]BMBF. Berufsbildungsbericht 2017 [B]. Bonn, 2017:122-124.

[11]Ras, E., Wild, F., Stahl, C., &Baudet, A..Bridging the Skills Gap of Workers in Industry 4.0 by Human Performance Augmentation Tools: Challenges and Roadmap. International Conference on Pervasive Technologies Related To Assistive Environments[C]. ACM, 2017:419.

[12]申文缙, 周志刚. 协同视阈下德国职业教育教师培训体系研究[J]. 外国教育研究, 2017(4):115-128.

Abstract With the advent of Industry 4.0, the traditional industrial manufacturing units in Germany will gradually be replaced by highly informative and intelligent factories, which will play an important role in the supply, manufacture and sale of production. Guided by behaviorism, German occupational competency model for industry 4.0 was constructed to meet the new changes and new demands of German industry for staff occupational capacity. Eight-level key competency system framework of three levels was proposed. The model redefines the personal capabilities required by employees and the requirements and expectations of individuals at the organizational level from the perspective of overall system and multi-dimensional approach. The design of the model has opened up a new field of vision for the reform of global vocational education and provided an important reference for the training of highly qualified skilled talents for the needs of “Made in China 2025” in China.

Key words Germany; industry 4.0; occupational competency system; China Manufacturing 2025

Author Li Yi, associate professor of Shenzhen Institution of Information Technology(Shenzhen 518172)endprint