信息过载背景下社会化阅读APP用户的忽略与退出行为*

——心理契约违背视角

2018-03-01刘鲁川

李 旭 刘鲁川

(山东财经大学管理科学与工程学院 济南 250001)

1 引言

随着移动互联网的发展,以读者为中心,强调分享、互动、社交的社会化阅读模式迅速普及,社会化阅读APP已经成为时下智能手机和平板电脑等移动终端的标配。 《第十四次全国国民阅读调查报告》数据显示,2016年我国成年国民数字化阅读方式的接触率为68.2%,手机阅读接触率、阅读时长连续8年增长[1]。然而,如同一枚硬币的两面,社会化阅读APP引发的信息过载以及用户的消极使用行为也应当引起关注。

赫伯特·西蒙早在1996年就曾指出:“由于信息技术的发展,信息过载将成为一个更大的问题,且信息质量也会变得越来越差”[2]。通过文献梳理,信息过载主要表现在以下方面:①大众媒介中的信息量大大高于受众所能承受、消费或需要的信息量。信息量呈指数形式增长,但人类的信息接收量和处理能力是有限的,当人们接受了太多信息时,将无法对其进行有效地整合、组织及内化成自己需要的信息,从而影响了人们的工作、生活以及人际关系等[3]。②通信技术与互联网技术的发展使得信息的传播速度大大加快,但受传者对信息反应的速度却远远低于信息传播的速度。③信息的海量性和不间歇性使无关的冗余信息重复出现,严重干扰了受众对相关有用信息的准确性判断[4]。

Misra和Stokols等学者也指出,先进的信息通讯技术往往给人们的行为和心理带来负担[5]。社会化阅读APP中的个性化内容推荐和“千人千面”的算法使用户陷入狭窄阅读空间的信息孤岛[6]。标题党以及冗余和虚假信息的泛滥使得阅读流于浅薄和低俗,优质内容难受青睐。凯度公司发布的《2016年中国社交媒体影响报告》显示,社交媒体用户参与的积极性不断下降。其中,单纯浏览信息,不评论,不互动的用户比例高达46%[7]。Flurry公司针对23万款高下载量的APP的分析表明,它们在用户手机上一个月、两个月和三个月的平均存留率分别为54%、43%和35%,呈递减趋势[8]。

本质上,社会化阅读APP是一个特定的信息系统。有学者基于ECM模型[9-10],探究了社会化阅读APP用户持续使用意愿及其发生机理,并指出期望确认程度和满意度是影响用户继续使用的重要因素[11]。无疑,ECM作为研究信息系统(IS)用户持续使用的经典模型,在IS学界产生了极大的学术反响。然而,必须清醒地看到,ECM模型依然存在很多缺憾。①ECM以理性行为理论为基础、遵从认知判断范式,没有考虑情绪(情感)等非理性因素对持续使用的影响。事实上,认知模型并不能完全概括IS用户行为的前置因素,情感同样也发挥着强有力的甚至是核心的作用,会影响人们的信念和态度,并引导其决策和行动[12]。②ECM主要从用户的外在动机入手,更加强调用户对信息系统工具性特征的感知和用户信念对用户态度、意图和使用行为等的影响。这与ECM当初的研究对象是工作场合下的功利型信息系统,这类信息系统的使用主要受到用户外在动机和任务压力等的驱使不无关系。③Bhattacherjee等学者并没有界定用户什么样的使用频率属于持续使用的范畴,更没有从持续使用的反面,比如,用户的消极使用甚至是放弃使用来洞悉其深层原因,归纳其一般规律。

文章的创新之处在于,扬弃ECM框架,从社会化阅读APP用户持续使用的反面,即透过用户的不持续使用行为或者叫消极使用行为,从心理契约违背的视角,以更好地揭示和解释信息过载、满意度、心理契约违背与用户的忽略与退出行为之间的关系。“忽略”和“退出”是不持续使用的两种行为表现。其中,“忽略”指用户使用频率下降、活跃度降低、闲置已安装的APP的行为;“退出”指卸载、删除APP的行为。

2 文献综述

2.1 信息过载背景下社会化阅读用户消极使用影响因素分析

Karr-Wisniewski和Lu在ICT生产力矛盾的研究中提出了一个“技术过载”的综合定义,它包括三个部分:信息、通信和系统功能[13]。其中,信息过载主要产生于信息数量之大与人类接受、处理信息能力有限的矛盾之中[14-15]。而处理这些过载信息容易产生“信息疲劳综合征”,表现为分析能力丧失、不断搜索更多信息、焦虑和失眠症状加剧,以及决策时自我怀疑、倦怠等[16]。Yang等人(2013)的研究也表明,信息过载给用户带来了压力和负担,并通过思维抑制的中介作用,间接影响不情愿使用意向[17]。

无疑,信息过载给社交媒体用户的信息选择和吸收带来了极大的认知负担,增加了用户获取有效信息的时间和成本。特别相比于纸质读物,数字读物疏于管理,用户生成内容使得阅读资源质量参差不齐[18],用户在过度膨胀的信息面前难以识别信息的真伪,容易引发用户的负面情绪和不良使用。再者,过载的数字阅读导致阅读者的注意力分散、记忆淡漠和消极的阅读体验[19]。

先前的研究多是定性概括了信息过载的发生过程及其消极影响,而针对社会化阅读APP这一特定社交媒体,哪些过载会影响用户的情感和心理评价,又将如何影响其情感反应,并引发哪些消极的应对行为,目前还未引起学者关注。

2.2 用户心理情感与使用行为

与传统阅读相比,社会化阅读更加注重社交性。李武[20]通过研究发现,青少年将社会化阅读视为社交驱动型的阅读活动,社交性动机是他们开展社会化阅读活动最为重要的动机因素。Hui Lin[21]从自我调节的视角探究了系统质量、认知、关联性等因素对社交网络用户持续使用行为的影响,其中关联性在社交网络中指用户与用户间互动、分享等社交活动而产生的情感联系。

在社会化阅读过程中,由于情趣相投,借助于社会化阅读信息系统连接起来相互分享的好友形成了虚拟社区,社区成员间情感依恋的心理纽带是否会对虚拟社区成员的持续参与等行为产生影响?已有学者从用户与科技产品之间的技术承诺[22]、人际依恋[23]、态度偏爱[24]等视角关注信息技术的持续使用。

近十年来,国内外学者高度关注信息系统(IS)用户的持续使用,多采用满意度这一单一变量来测量和预测用户的持续使用意愿等[25]。但按照Anne Beaudry[26]的情感分类框架,满意仅仅是情感的表现形式之一,因此仅仅以ECM-ISC中的“满意”变量来考察其对用户持续使用意图的影响难免片面。特别是,仅仅用“满意”不足以刻画用户的忽略、退出等消极的不持续使用的行为。2.2.1 心理契约理论

心理契约一直是人力资源和组织行为研究中的热门话题。Levinson[27]将其定义为雇主与雇员关系中组织与雇员事先约定好的内隐的没说出来的各自对对方所怀有的各种期望。Schein[28]又对这一概念进行了补充,将它定义为每一组织成员与其组织之间每时每刻都存在的一组不成文的期望。Herriot[29]等人则认为“心理契约”是雇用关系中的双方即组织和个人,在雇用关系中彼此对对方应提供的各种责任的知觉,这种知觉或来自对正式协议的感知或隐藏于各种期望之中,这种观点得到了人们的广泛认同。陈加州等学者[30]对心理契约的概念进行了概括和总结,认为“心理契约”即雇用双方对雇用关系中彼此对对方应付出同时又应得到的一种主观心理约定,约定的核心成份是雇用双方内隐的不成文的相互责任。

在组织中,通常采用心理契约违背程度来测量用户心理契约的改变。Morrison和Robinson[31]给出了心理契约违背的定义,即个体在组织未能充分履行心理契约的认知基础上产生的一种情绪体验,其核心是愤怒情绪,个体感觉组织背信弃义或自己受到不公正待遇。

2.2.2 忽略与退出行为

员工对组织变革有着积极或消极的反应,针对不同的组织变革,学者提出了不同的反应类型,其中最著名的是Farrell[32]提出的EVLN模型(Exit,Voice,Loyalty和Neglect,简称EVLN模型)。该模型将组织成员的行为划分为四个类型:退出行为、建言行为、忠诚行为和忽略行为。

Kolarska和Aldrich[33]认为员工应对工作不满意会选择沉默和不作为。这种忽略行为(Neglect)是员工对工作产生不满意后,对工作暂时的放弃和心理上的冷漠,表现为减少对工作的兴趣和努力,消极怠工(迟到、早退、旷工、效率降低、错误率上升等),放任问题恶化等,是一种被动的对组织发展有破坏性影响的行为[34-35]。退出行为(Exit)则是指通过辞职、调换部门、寻找新工作等方式来离开组织的心理和行为。

Turnley和Feldman[36]使用800多个经理的样本,发现了管理者心理契约违背与员工行为选择策略(EVLN模型)的相关关系,就忽略行为和退出行为来说,员工的心理契约违背程度越大,表现出的忽略行为也越多,若这种状态长期得不到改善,则会进一步导致员工辞职、跳槽等退出行为的发生。魏峰、任胜钢[37]等对中国512个管理者样本进行了追踪和调查,也得出了同样的结论。

然而,能否将上述研究成果映射到由社会化阅读APP构成的一类虚拟组织里,也就是,虚拟组织里是否也存在组织成员的心理契约,以及由于心理契约违背引发的用户的忽略和退出行为?目前尚没有相关研究文献问世。

2.2.3 用户使用行为的转变

网络信息行为是图书情报领域的热点问题,其研究特点表现为:以社会心理学为基础,强调网络环境下服务者与用户、用户与用户、服务者与服务者之间的交互作用[38],但用户与信息系统之间的交互行为没有引起足够的重视。

如今,用户对社交媒体的使用已从初始采纳、持续使用、进而发展到过度使用和不良使用阶段,过度使用后表现出的忽略、逃避、潜水、抵制、隐藏、转移、退出等不同消极使用行为日益增多。学者们已开始关注用户的这一行为转变,徐孝娟、赵宇翔、朱庆华对目前国内外有关“用户流失”的研究进行了梳理,将社交网站“用户流失”(User Exodus)定义为社会化媒体用户大规模迁出的一种现象,其表现形式属于信息系统领域后续行为阶段的一种反应或决策行为[39]。Ravindran等调查研究发现IS用户的情绪强度和隐忍水平会对用户的活动造成影响,表现为短时休息、缩短或暂停使用[16]。范钧等也发现了虚拟社区用户的期望差距等心理因素对其成员知识共享行为退出意愿有显著影响[40]。

综上所述,国内外学者围绕IS持续使用所做的研究对文章有着重要的借鉴意义,特别是从技术承诺、习惯等心理视角探究用户使用行为发生机理等方面的研究,为我们进一步从心理契约的视角刻画用户与APP阅读虚拟社区这一特定组织之间的关系,探究社会化阅读APP用户的消极使用即忽略和退出行为的发生机理奠定了基础。

3 理论基础与研究假设

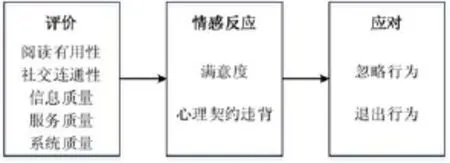

为了更好地探究社会化阅读用户消极 使用的影响因素及其作用机理,我们引入Bagozzi’s的自我调控理论框架(Self-regulation Framework)[41],将阅读有用性、社交连通性、信息质量、服务质量和系统质量作为社会化阅读用户对阅读APP的环境评价,将满意度和心理契约违背作为用户的情绪反应,情绪反应将导致应对意向,用户的忽略和退出行为则是应对意向的结果。从态度、意向、行为三个角度更好地解释用户从进入到退出的整个变化过程。

社会化阅读APP作为一个信息系统,信息是否优质,服务是否满足用户需求、系统界面是否友好直接影响着用户使用感受。阅读和社交是社会化阅读APP的核心功能,用户体验决定了对系统的评价。现实组织中,员工除与组织签署法律契约外,其心中也形成了一份心理契约。借由社会化阅读APP形成的虚拟社区,与现实组织十分类似,同样存在一份无形的心理契约。先前IS持续使用的研究在测量用户情感时,大多采用了“满意度”这一单一变量,而我们认为将心理契约违背与满意度一起作为度量用户使用IS的情感反应变化,可以从正反两面更好地刻画IS用户行为。相比IS持续使用行为来说,不持续使用行为更为复杂和多样,忽略行为和退出行为是最常见的两种应对反应行为。基于自我调控理论框架,提出了社会化阅读用户使用过程模型,如图1所示。

图1 社会化阅读用户使用过程框架模型

3.1 阅读有用性

社会化阅读APP作为以阅读内容为核心的信息获取平台,用户对于阅读本身的价值认知是影响其使用该类APP最直接、最重要的因素之一。IS持续使用模型[9-10]与技术接受模型(TAM模型)也都强调了有用性认知对于用户满意度有显著影响。信息的过载使得用户更要付出努力去寻求有用的阅读内容。因此,我们提出如下假设:

假设1(H1):阅读有用性正向影响阅读用户的满意度。

3.2 社交连通性

社 会化阅读APP作为一种社会化媒体具有强大的连通性,它通过链接将多种媒体融合到一起,促进了人们的交流,形成新的人际关系纽带。这种社交连通性将用户与其好友在虚拟的社区中建立联系并维系着亲密关系,使得这样的联系并不需要身体上的接触就能实时感同身受[42]。

田鹏,王伟军等人的研究发现,在移动社交网络中与好友的互动比传统的社交环境中要多,尤其对于活跃性用户来说,对信息、知识的传递分享具有更高的积极性[43]。Hui Lin指出,社交连通性属于情感意识层次,相比信息意识来说,人与人之间的连通性更有助于形成正面的情感反应,对用户的满意度和归属感及后期的持续使用行为都会产生积极的促进作用[21]。社 会化阅读APP具备评论、关注书友、转发、分享互赠已购图书等功能,体现了阅读APP的社交特性。为此,我们提出如下假设,即:

假设2(H2):社交连通性正向影响阅读用户的满意度。

3.3 信息质量、服务质量、系统质量与用户满意度

DeLone和McLean[44]提出的信息系统成功模型(D&M模型)包含了用户需求结构中的信息、系统和服务三个层面。信息质量、系统质量、服务质量分别是对信息系统输出的信息、信息系统本身以及信息系统的可靠性、响应性、准确性和移情性等性能的评估,它们都将直接影响用户的满意程度及后续的系统使用[45]。在信息过载下,用户更加看重阅读内容本身的质量,运营商的精准推荐,以及系统本身的广告过滤、信息审核等功能。基于此,我们提出了如下三个假设:

假设3(H3):社会化阅读APP的信息质量正向影响阅读用户的满意度。

假设4(H4):社会化阅读APP的服务质量正向影响阅读用户的满意度。

假设5(H5):社会化阅读APP的系统质量正向影响阅读用户的满意度。

3.4 心理契约与心理契约违背

管 理信息系统作为社会技术系统,特别是具有虚拟社区特点的社会化阅读系统,心理契约依然存在。用户在进入一个信息系统前会对它产生一种预期,同样,开发商和运营商在获取一个新用户前也会对用户所带来的效益有所期望,这种存在于信息系统开发商、运营商与用户之间的一系列无形、内隐、不能书面化的期望,是用户进入信息系统后,任何时候都广泛存在的没有正式书面规定的动态的心理期望,我们将其定义为社会化阅读系统用户的心理契约。它与书面的法律契约不同,基于彼此的心理,并会根据用户个人的需求发生变化,因此它具有不确定性、动态性和隐蔽性等特点。

我们注意到,在EMC-ISC模型中,满意度是其核心变量,直接影响着持续意愿,并没有心理契约(或者心理契约违背)这一变量。这是因为,Bhattacherjee和Limayem[9]提出该模型时所针对的信息系统都是封闭的、功利型的信息系统,用户的满意度主要是对系统功能性的理性认知评价。而社会化阅读APP系统作为一个开放的具备阅读虚拟社区特点的信息系统,用户之间、运营商与用户间相互依存、相互影响、相互制约,此时,仅仅用满意度这一单一变量不足以全面捕捉用户的情感,技术承诺[22]、人际依恋[23]等都是维系用户持续行为的重要纽带。特别是,用户的满意程度更适合直观反映用户正面使用的状态,随着使用的增多,用户与用户间的价值观、网络结构等冲突点更加凸显,用户需求与运营商成本间的矛盾等因素使得用户逐渐由正面使用转向负面使用,这时,用户满意程度的高低将直接影响其心理契约的变化,即个人使用需求与阅读APP所展现形态的贴合程度,同时,心理契约违背变量也能更好地解释用户忽略与退出这一消极应对行为,探究满意度与心理契约违背间的关系能更好地揭示用户使用状态的转移。因此,我们提出如下假设:

假设6(H6):社会化阅读APP用户满意度越低,阅读用户心理契约违背意愿越强烈。3.5 忽略行为与退出行为

阅读类APP作为人们获取资讯、捕捉社会热点的重要渠道,引起技术运营提供商竞相追逐。过载的信息使受众难以承受,表现为APP点击频率下降,个人未读消息不断堆积,APP被闲置甚至是被卸载等消极使用方式。因此,我们认为阅读用户的忽略行为和退出行为与组织中员工表现一样,同样是由其心理契约遭到违背引发的,即:

假设7(H7):阅读用户的心理契约违背程度越高,越易发生忽略行为。

假设8(H8):阅读用户的心理契约违背程度越高,越易发生退出行为。

忽略行为的发展和恶化是导致退出行为发生的直接因素。在组织中,员工的忽略行为往往是员工最后离开组织即跳槽的前兆。在教育学中,老师对学生不重视、不关心等忽略行为会进一步导致学生产生厌学心理。同样,在家庭中,父母对儿童在教育、营养、健康、感情、安全的环境等方面的忽略行为,比虐待行为更容易对儿童的心理造成影响,长时间的被孤立、忽略会使父母与孩子之间产生隔阂[46]。在社会学中,夫妻双方冷战、投入家庭的时间减少等忽略行为,长期发展会最终导致家庭破裂[47]。由此可见,在社会的诸多领域,忽略和退出行为都普遍存在着,许多文献也都证实了二者之间的关系,因此,我们提出以下假设:

假设9(H9):社会化阅读APP用户的忽略行为正向影响用户的退出行为。

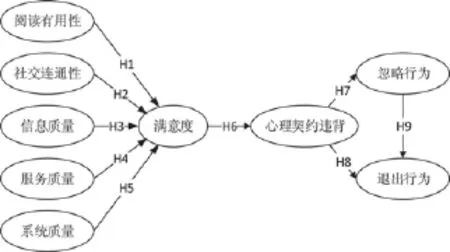

综合上述研究假设,提出文章的研究模型,如图2所示。

图2 社会化阅读APP用户使用概念模型

4 研究方法

4. 1 变量测量与问卷设计

问卷共分为三个部分:①基本信息(年龄、学历等);②阅读APP基本使用情况(常用类型、使用频率等);③量表题,潜在变量的观测指标所涉及的问项。

为提高问卷质量,在问卷中设置了两道具有相同意义的问项:①如果您的手机需要清理垃圾和软件来释放空间,您会选择保留部分的阅读APP吗?②如果您的手机需要清理垃圾和软件来释放空间,您会选择卸载掉所有的阅读APP吗?将其随机插入到问卷的不同位置,通过查看其答案是否具有一致性来判断问卷是否有效。

对于潜在变量的观测指标的选取和测量,通过相关文献研读,从成熟的量表中提炼出可直接使用的问项,再根据研究情境进行修改和补充。潜在变量的观测指标所涉及的问项均采用5级里克特(Likert)量表形式。

4.2 数据收集

本研究采用问卷调查法获取数据,目标调研对象为使用过社会化阅读APP的大学生人群。《中国互联网络发展状况统计报告》显示[48],截至2016年12月,我国网民以10—39岁群体为主,占整体的73.7%:其中20-29岁年龄段的网民占比最高,达30.3%,10—19岁、30—39岁群体占比分别为20.2%、23.2%。另外,在职业结构中,学生群体占比最高。因此笔者此次选取大学生作为样本人群,在年龄层次和群体分布上都具有一定的代表性。

为避免问项结构或语义问题,保证测试问卷的聚合效度和区分效度,在正式发放问卷前进行了两轮试测。第一轮测试中,要求先将打乱顺序的测试问题进行分类,并为每类问项进行命名,并请5名硕士研究生和两位专家对问卷的所有问项进行作答,仔细审阅,对问卷中有歧义和模棱两可的地方,经小组讨论后进行修改,最终形成可测量的问卷。第二轮向周围朋友发放了50份问卷进行预调查,并根据回收结果对前测问卷进行修改之后确定最终问卷。将完善好的问卷通过问卷星平台正式发放。

5 研究结果

5.1 描述性统计

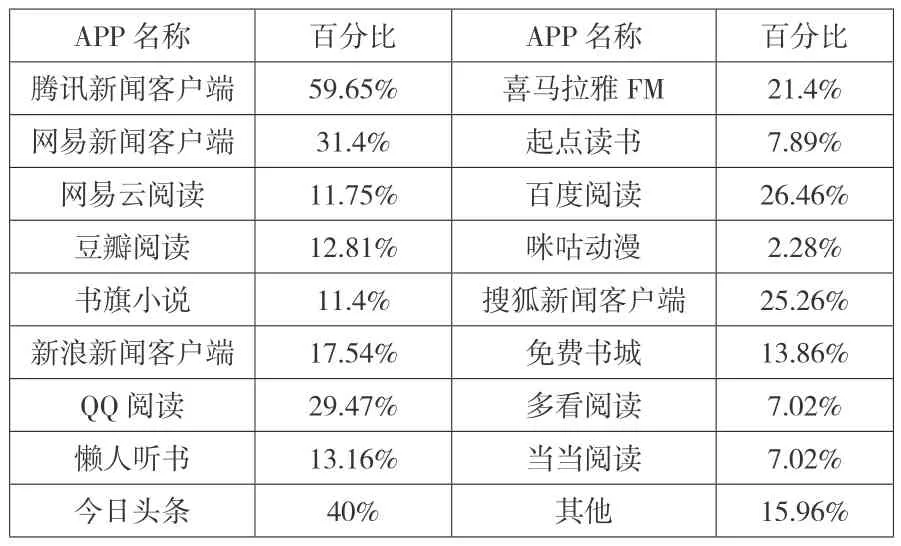

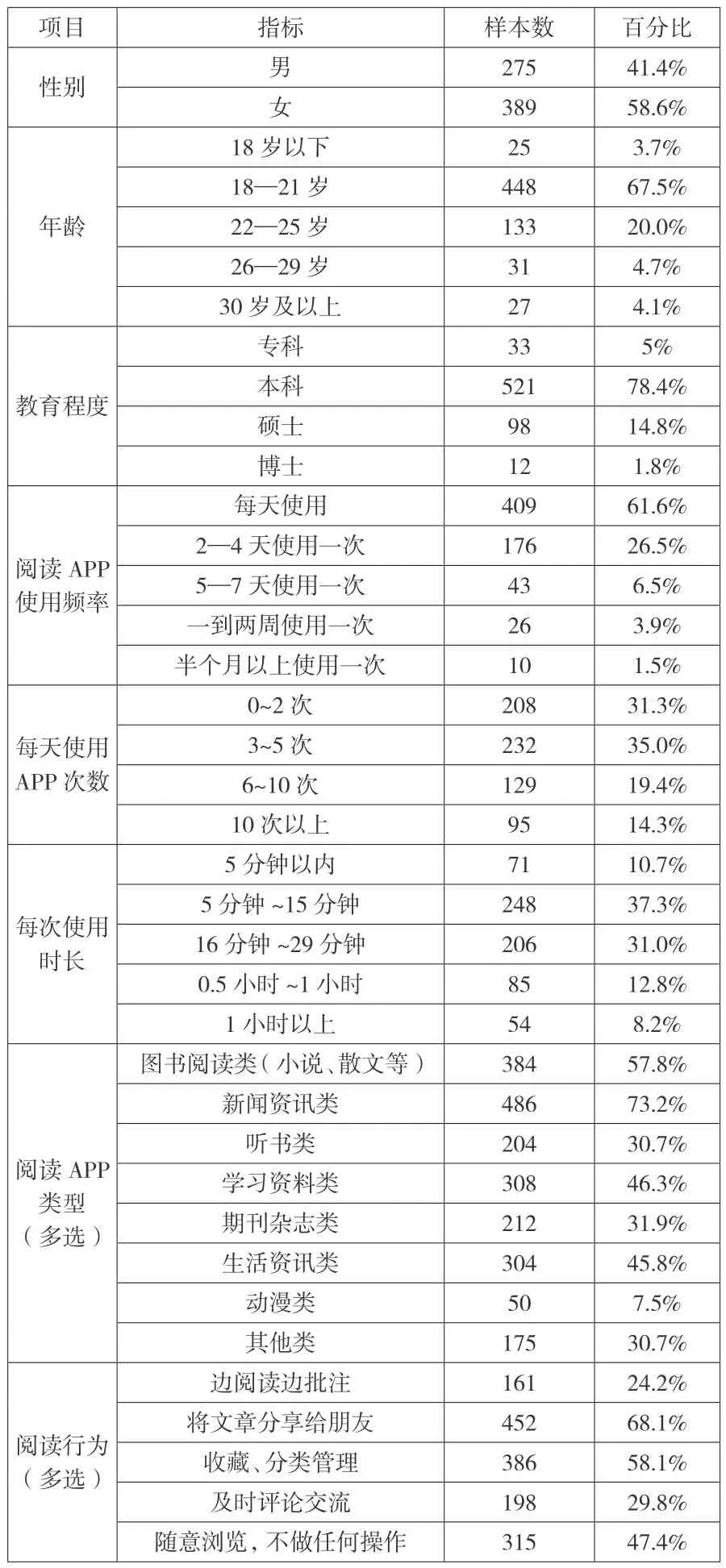

经过两个月的调查,回收问卷808份,有效问卷664份。其中,男性占41.4%,女性58.6%;年龄主要集中在18—21岁(67.5%),其次是22—25岁年龄段(20.0%)。市场上常见的阅读APP使用情况如表1所示。

表1 常见阅读APP的使用情况

利用SPSS22.0对问卷中“阅读APP用户基本使用情况”数据部分进行描述性分析。如表2所示:

表2 样本基本情况统计表

(1)用户最常使用的阅读APP类型分别是:新闻资讯类(73.2%)、图书阅读类(57.8%)和学习资料类(46.3%)。

(2)用户在阅读过程中,最喜欢将文章分享给朋友(68.1%),其次是收藏、分类管理(58.1%),可见电子阅读具备较强的社交功能。

(3)每天使用阅读APP的用户超过61.6%;每天点击阅读APP的次数为5次左右,每次使用时长在30分钟以内的用户占79%。可见阅读APP已成为用户的必备软件之一,碎片化的阅读方式占据主流。

5.2 探索性因子分析

首先考察KMO与Bartlett球形检验两项指标。经SPSS检验,KMO值为0.918,大于0.8,因子显著性概率为0.000,小于0.001,结果表明,样本数据适合做因子分析。通过对数据进行探索性因子分析(EFA),删除在多个因子上载荷大于0.5以及理论上不属于任何维度的题项(SysQ2和IB2),最终萃取9个因子,因子旋转后的累计解释方差为71.97%。

5.3 信度分析

信度是指测验结果的一致性、稳定性及可靠性,信度系数愈高即表示该测验的结果愈一致、稳定与可靠。对量表内部信度(一致性)的检验一般通过Cronbach’s α、组合信度(Composite Reliability,CR)和平均变异抽取量(Average Variance Extracted,AVE)三个指标来判断,学者给出的临界值分别为0.7、0.6和0.5[49]。

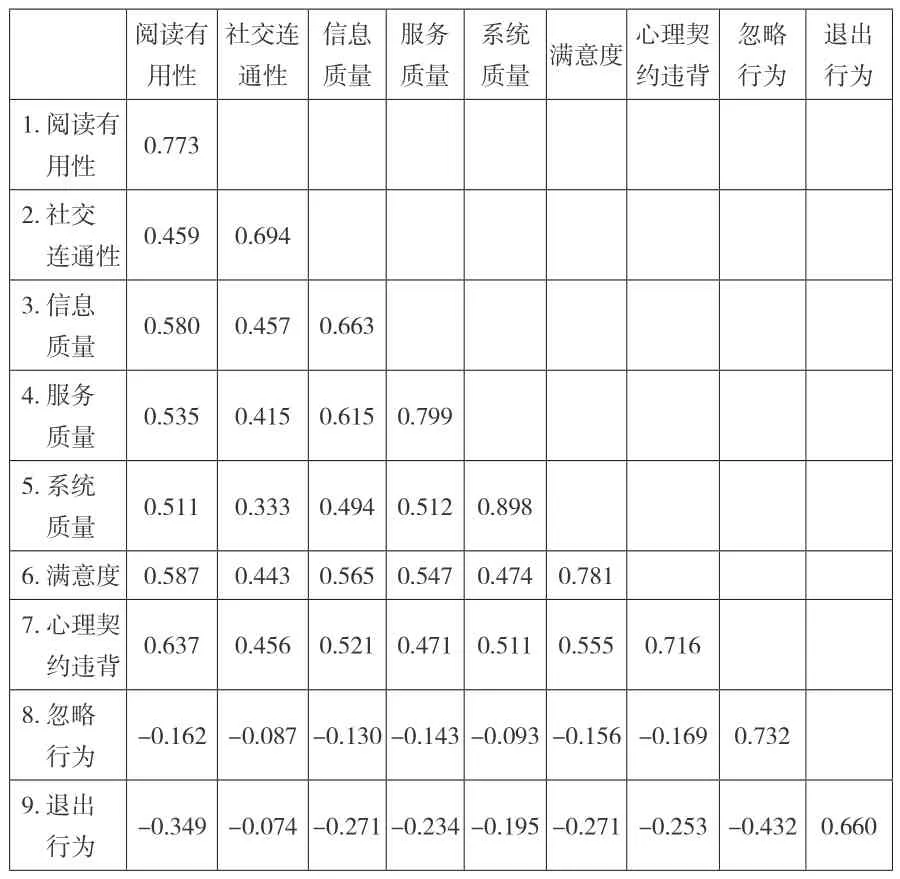

如表3所示,所有变量的Cronbach’sα都在0.604~0.873之间,CR值均大于0.6,变量的AVE值除了0.439这一项略小于0.5以外,其他变量的AVE值均大于0.5。总体来看,量表可靠性较高。

5.4 效度检验

效度是指所测量到的结果反映所想要考察内容的程度,测量结果与要考察的内容越吻合,则效度越高;反之,则效度越低,通常使用收敛效度和区分效度来进行检验。

收敛效度一般通过因子载荷、CR和AVE三个指标来判断。同样要求CR和AVE分别大于0.6和0.5,对因子载荷的判断标准,Hair[50]等建议标准化因子载荷在0.5以上且达到显著水平是可接受的。

表3所示的检验结果显示,除了IS3外,其余测量项的标准化载荷都大于0.5;所有变量的平均方差提取量(AVE=0.439~0.806)除其中一项略小于0.5之外,其余变量的AVE值都达到了标准;组合信度(CR)介于0.680~0.894,均大于0.60的标准。因此,该量表具有较好的收敛效度。

表3 验证性因子分析结果

根据Fornell和Larcker[51]的建议,通过比较潜变量AVE平方根与相关潜变量的相关系数检验区分效度。表4所示结果显示,全部变量AVE值的平方根都大于该变量与其他潜变量之间相关系数,具有良好的区分效度。

表4 区分效度检验结果

5.5 结构模型与假设检验

图3展示了预测模型中的标准化路径系数。为确保数据与假设模型相符,模型适配度指标须符合相关的规定[49]。根据学者们的建议[49],理想的χ2/DF值应小于5,严格时应小于3;GFI和AGFI大于0.9为良好,0.8以上在实务上也视为合理;RMSEA小于0.08为可接受,小于0.05为良好。该模型适配度的各评价指标及数值如下:χ2/DF=3.398、GFI=0.853、AGFI=0.810、RMSEA=0.072,因此,该模型具有较为良好的适配度。

图3 假设检验结果

从图3的结果来看,用户满意度被阅读有用性、社交连通性、信息质量、服务质量和系统质量共同解释了42.2%的方差,用户心理契约违背被满意度解释了42.0%的方差,用户忽略行为被心理契约违背解释了25%的方差,用户退出行为被心理契约违背和忽略行为共同解释了33%的方差,说明本研究模型具有较好的预测效果。

结构模型路径参数估计结果表明,阅读有用性(β=0.446,p<0.001)、 社 交 连通 性(β=0.206,p<0.001)、信息质量(β=0.278,p<0.001)、服务质量(β=0.218,p<0.01)和系统质量(β=0.182,p<0.001)对满意度产生显著影响,假设H1、H2、H3、H4和H5成立。满意度(β=-0.600,p<0.001)对心理契约违背产生显著影响,假设H6成立。心理契约违背(β=0.140,p<0.005)对忽略行为产生显著影响,假设H7成立。心理契约违背(β=0.258,p<0.001)和忽略行为(β=0.459,p<0.001)对退出行为产生显著影响,假设H8和H9成立。表5总结了路径系数、显著性水平(T值)和假设检验结果。

表5 路径参数估计及假设检验结果

6 结果与讨论

研究发现,社会化阅读APP用户更加注重阅读的有用性和阅读过程中的社交互动体验。这充分体现了社会化阅读与传统阅读方式的本质区别,即其价值不仅在于获取信息,而且体现在通过提供互动和分享等社交功能,帮助读者更好地理解文本及其所传达的内涵,并为原创、优质内容的产生提供了平台。特别在信息过载情境下,用户对阅读内容的质量和有用性(β=0.446,p<0.001)提出了更高的要求,内容本身是影响用户阅读体验的最重要的因素。而阅读APP系统本身的质量(β=0.182,p<0.001)对用户的影响程度逐渐减弱,这可能与APP规范性不断提高,在系统设计上逐渐根据用户习惯而趋于统一有关。

用户进入社会化阅读社区这一虚拟组织时,心理契约就已形成,并随阅读过程中的变化而不断修正和完善,贯穿于用户从进入到退出IS的整个过程。通过研究,我们发现,与ECM中的期望确认变量相比,心理契约变量更加强调了情感的变化过程和用户间及用户与系统间的情感依恋的状态,从而全方面地捕捉阅读APP用户的整个心理变化。

结果显示,忽略行为比退出行为更为普遍,发生概率更大,这可能与用户和阅读APP及其他用户间的心理依恋、心理契约的存在有关。从结果上来看,心理契约违背对退出行为(β=0.258,p<0.001)的影响程度大于对忽略行为(β=0.140,p<0.005)的影响,进一步验证了我们的假设。再者,忽略行为的进一步发展确实会引发用户退出行为的产生,即用户从间断使用过渡到放弃使用。具体来说,当忽略行为发生后,若运营商没有捕捉到用户的使用变化并采取及时补救措施,如推荐个性化的信息来重新唤起老用户的关注,当这种长期的忽略积累到一定程度,最终将导致用户放弃使用此阅读APP。

7 研究贡献

基于心理契约违背视角的社会化阅读APP用户的忽略与退出模型,通过自我调节的评价、情感反应、应对方式三个过程,更好地解释了用户短期忽略、间歇闲置、长期闲置后再卸载的使用行为。

文章引入D&M模型中的信息质量、服务质量、系统质量和阅读有用性、社交连通性作为自变量,从客观和主观层面更全面揭示了阅读APP用户使用过程中情绪、行为的变化。同时,社会化阅读APP作为一个虚拟组织,可借鉴组织行为学的理论成果,从心理契约的视角回答了用户使用行为变化的原因,将信息系统用户情感的研究引向深入,也是对信息系统用户持续使用行为研究的重要补充和完善。

研究所揭示的忽略行为和退出行为间的联系与区别,以致运营商采取不同的措施以提高用户活跃度有重要的现实指导意义。对于运营商来说,针对用户的忽略行为可通过消息推荐、个性化定制、精准营销等途径重新唤起用户的关注,提高其活跃度;而对于退出行为则需要花费更高的成本,如短信、邮件等途径挽回已流失的用户。二者相较,后者投入大,回报率低。

8 研究不足与后续研究

本研究也存在一定的局限性,这也是未来研究可以进一步探讨的方向。①被调查对象为在校大学生,后续研究可以收集职业和年龄上更广泛、甚至不同国家的样本对理论模型做进一步验证,以增强模型预测结果的稳健性和普适性。②关于心理契约量表的测量开发还有待于进一步完善,以便更好地测量信息系统用户的心理变化和行为变化。③本次研究聚焦于用户不持续使用行为中的忽略行为和退出行为,而对于更多类型的负面使用行为还未涉及,在后期的研究中应进一步归纳和细化用户的消极使用行为。同时,研究所涉及的社会化阅读APP覆盖面较广,未对不同类别的阅读APP进行细分,在以后的研究中可进一步聚焦和深究。

(来稿时间:2017年6月)

1.第十四次全国国民阅读调查结果显示:成年国民手机阅读接触率超六成[EB/OL]. [2017-04-19]. http://news.ggm.cn/2017-04/19/content_24237194.htm.

2.Herbert Simon. International Conference on Information Systems[J].ICIS,1996.

3.Saegert, S. Crowding: Cognitive overload and behavioral constraint [J]. Environmental Design Research, 1973, 2:254-260.

4.蔺丰奇,刘益. 信息过载问题研究评述[J].情报理论与实践, 2007, 30(5):710-714.

5.Misra S, Stokols D. Psychological and health outcomes of perceived information overload[J]. Environment and Behavior, 2012,44(6):737-759.

6.一点资讯刘爽:算法不是人类自由意志终结,技术需要情怀[EB/OL].[2017-01-05]. http://tech.huanqiu.com/per/2016-10/9575831.html.

7.2015年中国社交媒体影响报告[EB/OL]. [2016-10-12].http://mt.sohu.com/20150527/n413934938.shtml.

8.Farago P. App Engagement: The Matrix Reloaded [Insights into the Mobile App Economy] [EB/OL]. [2017-04-19]. https://yourstory.com/2012/10/app-engagement-the-matrix-reloaded/.

9.Bhattacherjee A. Understanding information systems continuance: an expectation confirmation model[J]. MIS Quarterly,2001, 3(25):351-370.

10.Bhattacherjee A, Perols J, Stanford C. Information technology continuance: a theoretical extension and empirical test [J].Journal of Computer Information Systems, 2008, 3(2):17-26.

11.李武, 赵星.大学生社会化阅读 APP 持续使用意愿及发生机理研究[J].中国图书馆学报, 2016, 42(221):52-65.

12.Ping Z. A theoretical framework of affective concepts and their relationships in the ICT Context [J]. MIS Quarterly, 2013, 37(1):247-274.

13.Karr-Wisniewski P., Lu Y. When more is too much: operationalizing technology overload and exploring its impact on knowledge worker productivity [J]. Computer Human Behavior, 2010, 26(5):1061-1072.

14.Eppler M.J., Mengis J. The concept of information overload: a review of literature from organization science, accounting,marketing, MIS, and related disciplines [J]. The Information Society,2004, 20(5):325-344.

15.Farhoomand A.F., Drury D.H. Managerial information overload [J]. Communications of the ACM ,2002, 45(10):127-131.

16.Ravindran T., Kuan Y., Chua A., Hoe D.G. Antecedents and effects of social network fatigue [J]. Journal of the Association for Information Science and Technology, 2014, 11(65):2306-2320.

17.YANG H.C., KIM J.L. The influence of perceived characteristics of SNS, external influence and information overload on SNS satisfaction and using reluctant intention: mediating effects of self-esteem and though suppression [J]. International Journal of Information Processing and Management(IJIPM), 2013, 4(6):19 - 30.

18.袁曦临,王骏,刘禄. 纸质阅读与数字阅读理解效果实验研究[J]. 中国图书馆学报, 2015(5):35-46.

19.刘坤锋,王文韬,陈雨. 沉浸体验视角下数字阅读与纸质阅读的比较分析研究[J].图书馆,2016(10):58-62.

20.李武,吴月华,刘宇.青少年社会化阅读动机与行为之关系研究——以上海市初高中生微信阅读为例[J].图书情报工作,2014, 58(23):61-68.

21.Hui Lin, Weiguo Fan, Patrick Y.K. Chau. Determinants of users’ continuance of social networking sites: A self-regulation perspective[J]. Information & Management, 2014, 51: 595-603.

22.Wang, Y.K., Datta, P. Understanding Is Continuance: A Technology Commitment Perspective, Twenty-Seventh International Conference on Information Systems[J]. Milwaukee, 2006.

23.赵欣,周密,于玲玲,等. 基于情感依恋视角的虚拟社区持续使用构建——超越认知判断范式[J].预测, 2012, 31(5):14-20.

24.Kim H.W., Chan H.C., Chan Y.P. A balanced thinking feeling model of information systems continuance[J]. International Journal of Human-Computer Studies,2007, 65:511-525.

25.Al-Debei M.M., Al-Lozi E., & Papazafeiropoulou, A. Why people keep coming back to Facebook: Explaining and predicting continuance participation from an extended theory of planned behavior perspective[J]. Decision Support Systems, 2013, 55(1): 43-54.

26.Beaudry A, Pinsonneault A. The other side of acceptance:studying the direct and indirect effects of emotions on information technology use [J]. MIS Quarterly, 2010, 34(4):683- 689.

27.Levinson H. Price C R, Munden K J, et al. Men, management and mental health[M]. Cambridge: Harvard University Press,1962:28.

28.Schein E H. Organizational psychology[M]. 3rd ed. Englewood Cliffs. New Jersy: Prentice-Hall, 1980:49.

29.Herriot P, Manning E G, Kidd J M. The content of the psychological contract[J]. British Journal of Management, 1997, 8:151-162.

30.陈加洲,凌文辁,方俐洛. 组织中的心理契约[J]. 管理科学学报, 2001:74-78.

31.Morrison E, Robinson S. When Employees feel betrayed:A model of how psychological contract violation develops[J]. Academy of Management Review, 1997, 22(1):226-256.

32.Farrell, D. Exit, voice, loyalty and neglect as responses to job dissatisfaction: a multidimensional scaling study [J]. Academy of Management Journal, 1983, 26:596-607.

33.Kolarska L, Aldrich H. Exit, Voice and Silence: Consumers and Managers Responses to Organizational Decline[J]. Organizational Studies, 1980, 1(1):41-58.

34.Rusbult C E, Zembrodt I M, Gunn L K. Exit, Voice, Loyalty and Neglect: Responses to Dissatisfaction in Romantic Involvements [J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1982, 43(6):1230-1242.

35.丁刚,王利敏. 论工作场所中的员工忽略行为及其规避[J]. 中国人力资源开发, 2014(4):33-37.

36.Turnley W. H. & D. C. Feldman. The impact of psychological contract violations on exit, voice, loyalty, and neglect[J].Human Relations, 1999, 52:895-922.

37.魏峰,任胜钢,李燚.心理契约违背、满意度对管理者行为的影响机制[J]. 管理工程学报, 2008, 22(2):141-143.

38.曹梅.略论用户信息行为研究的演进[J].图书情报工作, 2010, 54(2):56-60.

39.徐孝娟,赵宇翔,朱庆华.社交网站用户流失行为理论基础及影响因素探究[J]. 图书情报工作, 2016, 60(4):134 -141.

40.范钧,林涛,聂津君. 虚拟社区成员知识共享行为退出意向的影响因素研究[J]. 浙商管理评论, 2014(1):195-207.

41.Bagozzi R. P. The self-regulation of attitudes, intentions, and behavior[J]. Social Psychology Quarterly, 1992, 55(2):178-204.

42.Powell P.W., Sarasota A.U., Gray G., Reese M.K, Atlanta A.U. Connecting with others: a qualitative study of online social networking site usage[J]. The Practitioner Scholar: Journal of Counseling and Professional Psychology, 2013 (2):52-67.

43.田鹏,王伟军,刘蕤. Web2.0 技术应用对知识分享行为影响研究[J].情报科学,2011(29):647-651.

44.DELONE W.H., MCLEAN E.R. Information systems success: the quest for the dependent variable [J]. Information Systems Research, 1992, 3(1):60-95.

45.曾李,丛挺,曾元祥. 手机阅读应用软件持续使用行为研究[J].出版科学,2014, 22(1):84-88.

46.Marc B., Hanafy I. Children: Neglect[J]. Encyclopedia of Forensic and Legal Medicine(Second Edition), 2016.

47.陈世民,刘瑞利,张进辅. 夫妻关系的心理学研究综述[J]. 保健医学研究与实践, 2010, 7(1):86-89.

48.中国互联网络信息中心. CNNIC发布第39次《中国互联网络发展状况统计报告》[EB/OL]. [2017-02-10]. http://www.cnnic.cn/gywm/xwzx/rdxw/20172017/201701/t20170122_66448.htm.

49.吴明隆.结构方程模型——AMOS的操作与应用[M].重庆:重庆大学出版社,2009:52-57.

50.Hair J.F, Black W.C, Babin B.J. Anderson RE. Multivariate Data Analysis(7th Edition)[M]. New Jersey: Prentice Hall,2009:75.

51.Fornell C., Larcker D. Evaluating Structure Equations Models with Unobservable Variables and Measurement Error[J].Journal of Marketing Research, 1981, 18:39-50.