拾荒硕士:我做的是人的工作

2018-03-01清霞

文/清霞

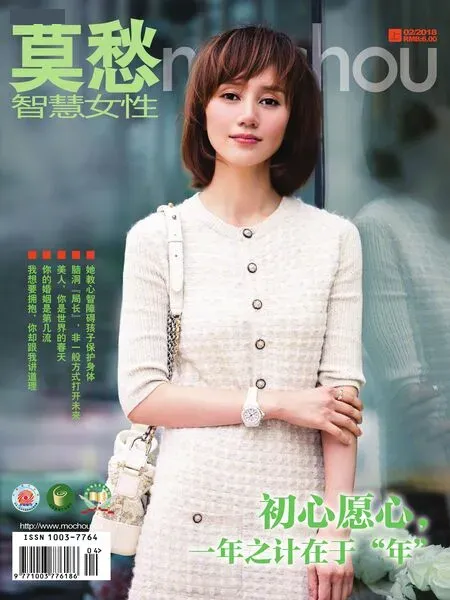

陈立雯

垃圾由人产生,解决好垃圾问题本质是做好人的工作。

她原计划做英语老师,穿着连衣裙,站上高高讲台,不想却阴差阳错穿上了布衣,与垃圾为伴,坚持了九年。

在城市碰了一鼻子灰,她又一头扎进小山村。要不是中央电视台《新闻周刊》节目采访她,村民还不知“拾荒姑娘”是位留洋硕士。

堆到家门口的问题,无法视而不见

2006年春节,在天津师范大学读硕士的陈立雯回家度假。宁静村落,空旷田野,雪花随残叶纷扬,好一个洁白的梦幻故乡。父亲早等在村口。父女俩正要说笑,异味隐约飘来。父亲说,屋后那片空地成了垃圾站。

美丽的心情,似倏地掠过一群苍蝇,陈立雯有些不快。

这天,电视播出一档访谈节目,嘉宾是公益人士。屏幕上不断闪现地球被污染的镜头,令陈立雯震惊。嘉宾悲痛的呼吁,更如针扎着她。

开学后,正逢学校环保社团招募。陈立雯在图片展上看到一张照片——死去的信天翁,肚子里装满花花绿绿的垃圾。这是在太平洋的中途岛上,年年发生的大规模惨剧。陈立雯当即报名,走上漫漫环保路。

志愿者工作很边缘化,在许多事上无能为力。陈立雯只能从自己做起,随身带布袋、水杯,不打包外卖,纸箱纸板叠整齐,让拾荒者回收。

她也不再买漂亮衣服,穿朋友送的旧长裙。但成天在垃圾堆钻来钻去,穿着不方便。陈立雯干脆拦腰剪开裙子,改成一件上衣、一条短裙。坐在灯下飞针走线,她恍惚间穿越回古代。那时天空湛蓝,海水碧绿,动物与人类和平相处。

2009年,自然大学垃圾学院成立,它由北京地球村环境教育中心等多家公益组织设立。陈立雯从此成为专职环保人。她在电话中对父亲说:“英语老师有很多,不差我一个。垃圾都堆到咱家门口了,还能视而不见吗?”

举步维艰,不如停下思索

在公益组织,陈立雯的主要工作是走访垃圾处理现状。单在北京,她就去了各类填埋场、焚烧厂几十处。她曾和拾荒者待在一起长达半年,以致“全城收破烂的至少有一半认识我”。她衣服上的味道散不掉,回家时地铁晚高峰很挤,别人还是和她保持距离。

调查结果,已经无法用触目惊心来形容。最严重的,是很多垃圾明明可以回收,却被混合处理。这增加了处理成本,污染了环境,浪费了资源……陈立雯能一口气说二十多条坏处。

陈立雯恨不能生出千只手,立刻去改善眼前一切。同时,她还要帮住在垃圾填埋场、焚烧厂周边的住户维权。那些人吃着被污染的食物,喝着被污染的水,呼吸着被污染的空气。他们的健康面临威胁,他们的孩子一出生就有身体缺陷。

江苏省某县有一户村民,是陈立雯帮助的第一个家庭。这户人家处于垃圾焚烧厂的下风方向,直线距离不足两百米。家里孩子两岁了,还不能站立不能坐,只能吃流食,每日会发作癫痫,被诊断为“脑性瘫痪”。

维权过程中,污染企业、环保部门相互推诿,令陈立雯气愤不已。那年,她一口气状告了三个省的环保局不作为,成为国内首位因垃圾污染状告环保局的普通人。

经历多了,陈立雯发现,大多数维权都以败诉告终。同时,大大小小的垃圾场正一点点包围、侵蚀着城市。她洞察到,唯一出路是从源头抓起。

垃圾分类,早在上世纪50年代就有学者提出,如今仍然是个口号。陈立雯找到北京相关单位,希望能尽快施行。

事情远比想象复杂,陈立雯连居民小区都没法进入。城市垃圾由环卫公司统一收运,再由城管委调控,安排处理。一条龙的工作,大家周而复始做着,没人愿打破常规,也没人愿意搭理她。

时光轻轻晃了一下,转眼来到2015年。陈立雯去焚烧厂调查取证。奔走了一天回到宿舍,她瘫软在床上。一边维权之路漫漫无期,一边垃圾分类无法实现,痛心和无奈,犹如两条皮鞭狠狠抽向她。她只想停下奔走的脚步,安静思索一阵子。

不能解决的问题,全交给时间吧。恰逢有个留学机会,陈立雯去了加拿大,跟着一位主攻电子垃圾的导师学习,同时研究中国垃圾分类回收。

垃圾由人产生,本质是做人的工作

2017年5月,陈立雯满血复活回国。这次她打算走农村包围城市战略。

8月,朋友说,河北保定的南峪村正打造旅游区,垃圾问题令村委会焦头烂额。陈立雯当即赶去,与村主任交流后,便组织村民座谈,普及知识。她申请了资金,买来贴有标签的垃圾桶,分发给农户,指导大家使用。

经过近一个月的准备,项目启动。想到第二天就可以上门,回收分类垃圾,陈立雯激动极了,多年设想终于落到实处。

次日傍晚,她坐在收垃圾的三轮车上,用喇叭发通知。可村民无法准确分类垃圾,还是习惯性地往垃圾池投放。当晚,她找到村主任,商量把垃圾池拆除,并挨家上门讲解。

慢慢的,随着陈立雯招呼“倒垃圾喽”,村民们便纷纷出门,将两桶垃圾拎出来,按“前边倒厨余,后边倒其他,中间放可回收”的顺序分类投放到垃圾车上,好似一种新的乡村仪式。

10月末,陈立雯准备离开第一块“试验田”。村主任握着她的手:“放心,我们一定保住成果,不是为了陈老师,是为了几百农户和子孙后代的健康。”陈立雯泪流满面,看来,在环保事业上,无须通达的专业知识,不分年龄、教育程度,只要心怀绿色梦想。

离开南峪村时,她仍有担心。任何一个环节,比如收垃圾的保洁员没把好关,或垃圾清运公司把分好类的垃圾又混合了,只要发生一次,就前功尽弃。

如今陈立雯试点的大王庄,位于河南平顶山市。她深有感触地说,某种程度上,现代化正使农村的垃圾量成倍增长。过去家家养家禽,厨余能自然消化,现在大家建起二层小楼,院内地面硬化,不再养动物了,垃圾自然增多,其他原因还有网购的兴起等。

在村里,陈立雯总随身带两件东西:一个本子,一只夹子。收垃圾时,她用夹子翻看垃圾分得是否精细;在本子上,记下哪里还有垃圾,有哪些垃圾。

其实,她做的事有人尝试过。当年从桂林嫁过来,村民李发珍对本地情况很不理解。她说:“垃圾随便一扔,堆多了,一把火烧掉,烟味持续一两天。”每当烟飘过来,她就领着孩子冲出家门。这使她最终下决心,带着大家搞垃圾分类。

考虑到传统习惯,李发珍按可沤肥、不可沤肥分类,然后农药瓶、电池之类有毒有害的垃圾单独摆放。村民每人每月交2元钱,算是给回收垃圾的老人工资。陈立雯很赞赏:“交垃圾费,就是在践行污染者的付费理念。”

实践效果不错,很多人却在观望。李发珍发现,即便和自己关系好的人家,也只交钱不分类,仅表示下支持。乡上也有具体困难,“乡政府每年的预算没有专门的垃圾清运费。现在请清运公司每年48万元,都是自筹。”

陈立雯认为,垃圾由人产生,解决分类问题还是要做人的工作。她跑去见乡长,拿着预算去要钱,一点点给对方讲:“垃圾减量后,清运成本更低,政府投入自然更少。”争取村委支持时,她又说:“把垃圾治好,既能赢民心,也能创出政绩。”碰见村民,她更乐意聊些分类知识。有人没信心,说村民不比大城市的人,办不成这事。她回应:“我从北京来的,有的人还不如你们呢。”

她的热情得到了回应。11月,大王庄所隶属的邢铺村全面推进垃圾分类回收,且村委会无偿提供一块土地,用以建设堆肥场,“一个外人都这么热心,我们再不表示表示就太不合适了。”

而陈立雯很清楚,垃圾分类不是靠她一个人,分类也只是起点。人类,要想长久健康地居住在地球上,最终需要“每个人从自身做起,问题就变得简单了”。