仪式的“绾合”与“漂荡”

——《诗经》农祭诗文本结构溯源蠡测

2018-02-28吕树明

吕树明

(上海大学 文学院,上海 200444)

农祭诗,即农业祭祀诗,是指在农业相关活动中,带有明显的祭祀礼仪与信仰心理痕迹的乐歌,这些乐歌常常在西周籍田礼仪、祭祀祖先过程中演唱,以赞颂神灵功绩、描述祭祀仪式、描写农业生活为基本内容,以实现粮食丰收,国祚兴旺的价值诉求为目的诗歌。

关于《诗经》农祭诗篇目,郭沫若先生在《青铜时代·由周代农事诗到周代社会》一文中认为《诗经》中的农业诗歌主要有《国风》中的《豳风·七月》,《小雅》中的《楚茨》《信南山》《莆田》《大田》,《周颂》中的《噫嘻》《臣工》《丰年》《载芟》《良耜》,在《〈诗〉〈书〉时代的社会变革与思想上之反映·奴隶制的完成》中又将《周颂·思文》补充进农业诗歌的范畴[1]。孙作云先生认为:“《诗经·周颂》及大、小《雅》中凡言农事祭祀的,这农事之所在地,皆指周天子的耤田;因为《周颂》和大、小《雅》中的祭祀歌、典礼歌,都是周天子的乐歌,无一例外[2]。”马积高先生指出《小雅》中的《楚茨》《信南山》《甫田》《大田》,《周颂》中的《臣工》《噫嘻》《丰年》《载芟》《良耜》等一批诗篇,都反映了当时的农业生产及丰收飨神的情况[3]。褚斌杰先生曾指出《诗经》中农业祭祀诗是描述春夏祈谷,秋冬报赛等祭祀活动的诗歌,《小雅》中的《楚茨》《信南山》和《周颂》中的五篇农事诗便属于农业祭祀诗。农业祭祀诗与祭祀诗是种属关系[4]。论断甚确。罗宗强先生主编的《中国古代文学发展史》中,强调《国风》中的《七月》《芣苢》《十亩之间》,《周颂》的《载芟》《良耜》等诗作,都是有关农事活动的歌咏[5]。袁行霈先生主编的《中国文学史》中提出《诗经》中的《臣工》《噫嘻》《丰年》《载芟》《良耜》等作品,旧时耕种籍田,春夏祈谷、秋冬报祭时的祭祀乐歌[6]。

综合诸家观点,笔者以《豳风·七月》,《小雅·楚茨》《信南山》《莆田》《大田》,《周颂·思文》《噫嘻》《臣工》《丰年》《载芟》《良耜》等11篇为研究对象,在文本结构片段数据整理分析的基础上,探究农祭诗的文本结构形态及背后的文化渊源。

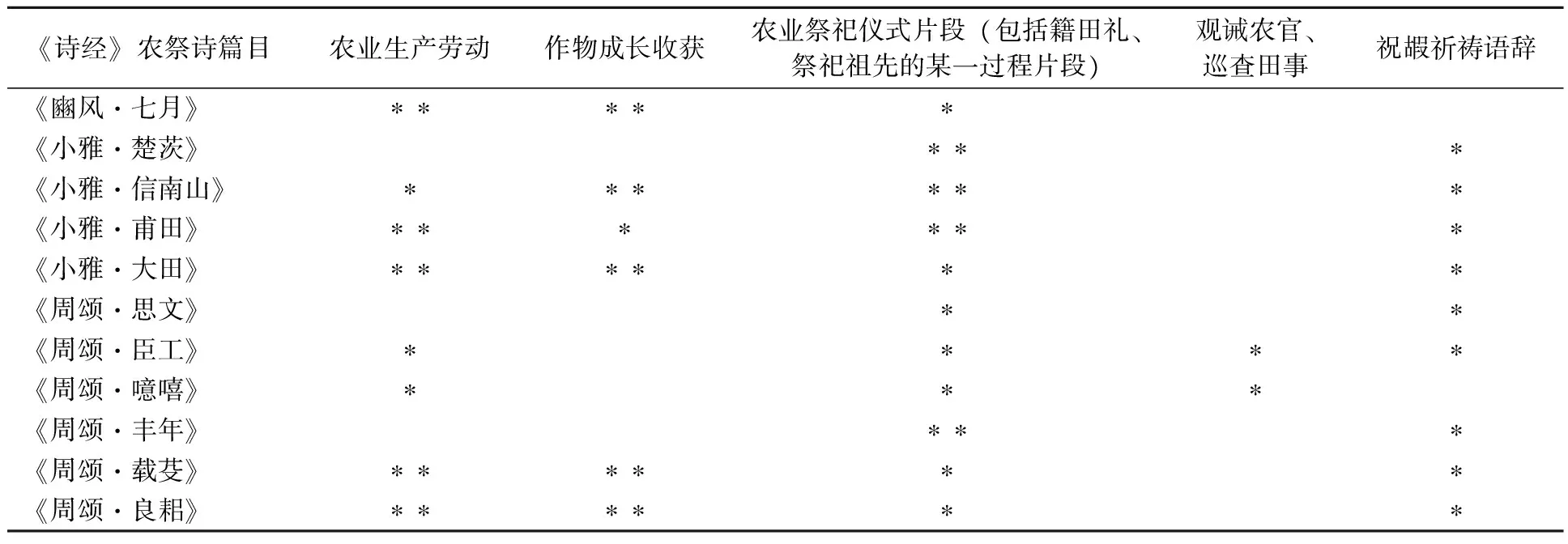

一、《诗经》农祭诗各叙事质素权重

统计分析 纵观《诗经》农祭诗,基本事件除了农业祭祀仪式的某一片段(籍田之礼的仪式过程片段,包括祭祀前的准备,举行“飨礼”,正式举行“籍田”之礼,礼毕后的宴会,可简称为“农业祭祀仪式片段”,下同),还包括农业生产劳动环节,作物成长收获过程,天子劝诫农官、巡查农事以及周天子祝祭祈祷语辞等叙事片段,而农祭诗中的结构模式的生成运转,便将这一系列叙事片段等些小单位,重新进行编排、调整、加工、组合,促使作品内各种叙事要素达到完整统一的最终目的。受制于祭祀仪式的时间惯性与功能效果,叙事片段虽聚焦于不同侧面,但仍未挣脱线性链条的历时性叙事。鉴于此,笔者将组成农祭诗中的基本叙事质素进行拆分,制成表1。表1从事件组成编排的原始状态入手,完整事件已被分成零散个体,通过比较各叙事片段所占权重,管窥农祭诗中显性结构模式形态,探究礼制因素在乐歌文本结构生成、事件铺陈中的动态轨迹中扮演何种角色,起到怎样的作用。

表1 《诗经》农祭诗基本结构片段权重统计表

*代表农祭诗中的各种叙事片段在诗歌叙事中出现的大致权重,*数量越多代表叙事权重越大,空白则视作叙事片段缺失

对表1各基本叙事片段的权重进行数据比较分析,似乎可得出如下结论:

1.从整体上看,农业祭祀仪式这一叙事片段,在所有农祭诗中篇目都存在,贯穿于文本始终,足以看出农业祭祀仪式在农祭诗叙事结构中的统摄与主导地位。而与之进行的祝嘏祈祷语辞也同样贯穿大部分诗歌。

2.农业生产劳动,作物成长收获两个叙事片段在农祭诗中所占的叙事权重较大,《豳风·七月》,《小雅·信南山》《甫田》《大田》,《周颂·载芟》《良耜》上述六首诗歌体现突出。而劝诫农官、巡查田事的叙事片段在农祭诗中的叙事权重较小,分布于《周颂·臣工》《噫嘻》两首诗歌中。

3.具体到农祭诗各篇章,在与其他叙事片段权重的比较中,农业祭祀仪式这一叙事权重则有明显差别。农业祭祀仪式在叙事权重中占绝对优势,如《小雅·楚茨》,《周颂·思文》《丰年》;农业祭祀仪式的叙事权重与其他叙事片段势均力敌,相对平衡,如《小雅·信南山》《甫田》,《周颂·臣工》《噫嘻》;农业祭祀仪式的叙事权重相较于其他叙事片段权重明显处于弱势,如《小雅·大田》,《周颂·载芟》《周颂·良耜》。

按照上述结论,农祭诗的各个事件基本片段,在诗歌结构的具体编排过程中不是一成不变,而是处于一种相对流动的变化状态。农业祭祀仪式这一叙事片段,在参与文本叙事结构生成中具有较强的自主性、灵活性和流动性。这一叙事片段可以独自成为一体,不借助于外来叙事因素,封闭空间内完成叙事结构的演绎,仪式的规范约束性作用发挥极致。同时,农业祭祀仪式片段容易吸纳聚集其他叙事片段,具有较强的吸附性、聚合性,借助片段衔接张合所带来的叙事能量,在与其他叙事片段相互融合、碰撞的力量对比中,选择相对开放的叙事场域,形成一种半开放性亦或是开放性的叙事结构。

结合农祭诗各叙事质素所占权重、农业祭祀仪式的流动变换以及叙事逻辑编排方式,立足于诗歌主旨和农祭诗反映的诸多史实,笔者拟将农祭诗中的叙事结构,分为:线性时间贯穿的圆形循环结构,如《豳风·七月》;祭祀仪式统摄的程序化封闭性结构,如《小雅·楚茨》,《周颂·思文》《丰年》;外部叙事质素介入祭祀仪式的混合型结构(半开放性结构),如《小雅·信南山》《甫田》,《周颂·臣工》《噫嘻》;外部叙事因素占主导,祭祀仪式退却的开放性结构,如《小雅·大田》,《周颂·载芟》《良耜》等。

农祭诗文本结构的相似性不难理解,作为以描述祭祀仪式为主的诗歌,农业祭祀在周王朝的祭祀体系中占据重要地位,农业是否丰收,是关系社稷兴衰的重要标识,农业祭祀仪式的展现过程也就自然成为了全诗的脉骨框架。但是祭祀仪式为何会在不同的诗歌文本中所占地位不同?其流动性会受到哪些外部质素影响阻碍?为何会在不同的诗歌文本中形成开合程度不同的文本结构形态?这些农祭诗结构形态差异性问题,值得我们进一步思考,为此笔者蠡测以下原因,以求教于方家。

二、周王室社会时代的变迁对于

农祭诗文本结构的实际影响 诗歌是对社会现实的文学性反映。周王室社会时代的变迁,必然会对乐歌的创作、采集、加工与定型产生重大影响,是促成文本结构流动变化多样化的宏观本源性因素,在农祭诗的结构形态上会留下些许痕迹。按马银琴先生《两周诗史》的观点,以上十一首农祭诗的大致创作年代如下:《豳风·七月》是周人居豳时的农业歌谣,但从其语言更接近于宣王时代诗歌的一些特点来判断,它应是经历漫长的口耳相传以后,在宣王时代才被写定的,其诗内容较为凌乱;《小雅·楚茨》《信南山》《甫田》《大田》为宣王初年的藉农乐歌;《周颂·思文》《丰年》为周公、成王时代的仪式乐歌;《周颂·噫嘻》《臣工》为康王时代的用于籍田祈谷之礼的仪式乐歌;《周颂·载芟》《良耜》为西周晚期,宣王时代中兴时代的乐歌[7]。十首雅颂乐歌横贯西周整个王朝。《豳风·七月》则在下文中单独讨论。

西周初年,《左传·襄公二年》“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟,庶人工商,各有分亲,皆有等衰”[8],宗法等级制度森严。《礼记》“礼,必本于天,殽于地,列于鬼神。达于丧、祭、射、御、冠、昏、朝、聘。故圣人以礼示之,故天下国家可得而正也。……是故礼者,君之大柄也,所以别嫌明微、傧鬼神、考制度、别仁义,所以治政安君也”[9],煌煌之治,欣欣繁荣之象。伴随社会矛盾凸显,分封制度的分散性导致诸侯国势力的庞大,私田的出现,致使井田制的土地制度也遭受冲击。王朝命运已经衰落,“昭王之时,王道微缺。……穆王即位,春秋已五十矣。王道衰微,……懿王之时,王室遂衰”[10],至穆王之孙懿王时,戎狄“侵盜暴虐中国”[10]。夷王期间,“下堂而见诸侯,天子之失礼也[9]”,周礼遭受如此践踏。厉王朝纲废弛,谗言肆虐,“道路以目”,最终爆发国人暴动。宣王时期,虽然一度中兴,无奈灵光乍现,难以拯救王朝痼疾衰微之象。从西周早期周公、成王之际,到西周晚期宣王中兴时代,期间历经200余年,王朝的政治制度经历了由完善繁盛到逐渐分崩离析的转变。同时,政治暴虐失衡,民众苦不堪言,催生了人文理性精神的觉醒,“敬德保民,天命至上”的宗教伦理观念也在摇摇欲坠之中,饱受民众质疑与拷问。在六首《颂》体农祭乐歌中,文本结构从祭祀仪式主导的封闭性结构,到外部文本质素主导,祭祀仪式退却的开放性结构的这一转变过程,应该是与周代社会变革有联系的。

上面分析到,《周颂·思文》《丰年》属于祭祀仪式统摄的程序化封闭性结构,两首乐歌在封闭性的空间中仅仅叙述祭祀仪式一个侧面。其结构较为单一粗糙,应该是西周早期周公、成王时代的乐歌。《左传·昭公二十六年》“康王息民”[8],“成康之际,天下安宁,刑错四十余年不用”[10],《周颂·噫嘻》《臣工》中出现较多的周王告诫农官、戒命之语,田间集体劳农之事,外部文本质素介入祭祀仪式,由此形成势均力敌的半开放性结构,则是对康王在位期间实行修养生息之政,农业获得发展事实的文本反映。宣王之际,重修法度,礼乐制度得以复兴,《史记·周本纪》“二相辅之,修政,法文、武、成、康之遗风,诸侯复宗周”[10],《太平御览》引《帝王世纪》对宣王中兴事件进行了详细描绘:

自厉王失政,猃狁荆蛮交侵中国,官政隳废,百姓离散。王乃修复宫室,兴收人才,容纳规谏,安集兆民。命南仲、邵虎、方叔、吉父并征定之,复先王境土,缮车徒、兴畋狩礼。天下喜王化复行,号称中兴[11]。

宣王中兴,礼乐制度获得新生。乐师重新整理加工文本,对周人居豳时的农业歌谣《七月》进行了写定,歌谣的整体文本结构应该不会有太大变化,依然是按照“时令为经”一年十二个月的顺序进行编排,反映豳地原始历法的民间夏历得以保留,官方周历是不是在此刻融入其中,亦或是更早的时代就已经存在,囿于史料缺乏,我们无法考证。乐师对其加工,应该只是细枝末梢处的润色,而不会是通篇大改。《七月》年复一年,日复一日的圆形文本结构,应该就是周人居豳时农业生产作息规律的真实写照。经历国人暴动,对“天命至上”宗教政治观念、周王地位质疑的社会思潮反映到乐歌上来,便是《载芟》《良耜》中祭祀仪式场面的式微趋弱,与之带来人的主体意识之张扬,颂诗庄严肃穆、神秘缥缈气息的削弱。同时,宣王时期对农业的重视,土地生产方式的变化,短暂繁荣景象,投射至《载芟》《良耜》中,便是农业生产劳作场景、作物生长收获画面的密集增加,农业生产中人物群像的叙写刻画。这些文本质素结合在一起,无疑会对祭祀仪式主导的单一性结构、封闭性空间造成冲击与瓦解,形成开放性的文本结构。而籍田仪式乐歌中文本结构的改变,很大程度上是对时代变迁的有力呼应。

三、 雅颂之体对于籍田礼仪进展程序

的捕捉与表达 雅颂之体对于籍田礼仪进展程序的捕捉与表达,亦是造成农祭乐歌文本结构开合状态的重要原因。按照原昊《籍田礼中的农业神祇及祭祀乐歌考论》中分类,籍田礼的祭祀乐歌可概括为籍田祭祀类乐歌、籍田仪式类乐歌和籍田描述类乐歌三种类型。籍田祭祀类诗歌包括《周颂·臣工》《噫嘻》,籍田仪式类乐歌为《载芟》《良耜》,籍田描述类乐歌则是《小雅·楚茨》《信南山》《甫田》《大田》四首。按照上述杨宽先生对籍田礼具体程式的描述,应包括行礼前的准备,举行“飨礼”,正式举行“籍田”之礼,礼毕后的宴会,广泛的巡查和监督庶人耕作籍田五个环节。

《周颂·臣工》《噫嘻》两首祭祀乐歌中的周王劝命告诫农官之辞应在“籍田”礼后,宴会之前,以“示警切郑重之意[12]”,在籍田程式场合上比较固定,不能充分流动,由此处于一种相对静止的状态,祝嘏之辞也显得庄严肃穆。两首乐歌中文本结构的部分封闭性特征,应与此相关。乐歌结尾也有对众人耕耘之事,农业生产之景的描绘,应与籍田礼实际的广泛巡查和监督庶人耕作籍田行动密不可分,仪式场合空间视域跨度较大,容易流动,乐章结尾处文本结构的开放性也就不难理解。《周颂》中籍田仪式类诗歌相较于祭祀类诗歌,文本中出现了大量的农业生产劳作场景,作物生长收获画面,应是在籍田仪式场合限制之外,来对籍田仪式书写做灵活的拿捏安排,由此《载芟》《良耜》的文本结构整体上显得束缚较小,衔接较为流畅。总体说来,《周颂》中的籍田乐歌对场合空间较为敏感,仪式顺序要求较高。

四首《小雅》农祭乐歌,则属于籍田描述类乐歌。对于籍田之礼的文本处理,四首雅诗只选择籍田之礼少数几个侧面作为基本事件片段进行渲染夸饰,籍田之礼的其他环节则是缺失空白,籍田之礼的文本过程呈现出一种不完整的状态。故在文本结构上更多需要籍田之礼场域之外的文本质素来填充引导,如农业生产劳动、作物成长收获画面、田间人物关系等画面,籍田之礼往往处于一种旁边站的尴尬位置,服务于外部文本质素的表达。相较于颂诗,雅诗对于场合仪式的要求,显得比较随意松散,且在文本事件的编排顺序上籍田之礼与农业生产、农作物生长等文本质素杂糅在一起,籍田之礼的基本顺序已经完全打破。文本结构获得了较大程度的开放自由,有利于作品文本质素的合理编排,审美艺术性得到提高。然而籍田之礼在文本结构中的飘忽不定,周王亲自“耕一墢,班三之”这一“籍田”仪式中的标志性画面并没有作为文本重心,某种程度上,是对祭祀之礼的一种弱化与解构。

李山先生在《西周农耕政道与(诗经)农事诗歌》一文中指出:“在雅颂农事的明显差异中,绽露的是籍礼地位的某种历史性的变化。我们知道,‘周颂’中的农事诗,是籍礼中的歌唱,属于籍礼的一个组成部分。周初隆重的籍田之礼,表现的是周人对农事的极端重视。……同是歌唱籍礼,《小雅》农事诗虽然在篇什长度、文本丰赡上远胜颂诗,然在内容的含量上与《颂》相比,却显得相当偏枯。《周颂》中的农诗,是籍礼在歌唱,因此有对劳作场景生动的刻画;雅中的农诗,籍礼已变成诗人追忆的赞美、反思的对象,因而对其意义的强调,取代了籍田劳动的观察和感受[13]。”由此,雅颂之体对籍田之礼不同阶段的表达处理,在时代变迁中给予籍田之礼的不同价值关照、情感态度,对农祭乐歌文本结构中开放闭合状态起到了推波助澜之作用。

四、农祭诗诉诸农业之神、祖先

崇拜的不同 农祭诗诉诸农业之神、祖先崇拜的不同,表现在神格属性、等级上的差异,投射到实际祭祀仪式,因而会对文本结构的书写产生影响。周代以农立国,农业夯实着周代社会统治之基,农业祭祀作为国家祭典的重要组成部分,备受历代统治者关注。《周礼·春官·大宗伯》:“大宗伯之职,掌建邦之天神、人鬼、地祗之礼,以佐王建保邦国,以吉礼事邦国之鬼神祗[14]。”指出周代的祭祀对象包括天神、人鬼、地祗三大属性。无论是国家层面政权神权,还是民间层面神灵信仰,周人对农业神祗推崇之至,以此获得丰穰之年的愿望诉求。农祭乐歌中包含着大量与农业相关的神祗对象,神格等级不同,在神祗体系中所处的尊卑位置不同,故神祗祭祀规模和周人重视程度也会有所差异。一般来说,神祗规格越高,其祭祀仪式的场合庄重肃穆,仪式要求则是繁琐谨严,顺序不可被打破。神祗规格越低,则场合仪式更具弹性。神祗规格的双向维度无疑会对农祭乐歌中文本结构的开合状态产生影响。

农祭诗中指向的西周农业神祗有上帝、社神、稷神、方神、田祖以及蜡祭仪式中的相关诸神。具体说农祭诗中反映上帝的有《周颂·思文》《噫嘻》。因上帝主宰着天庭及世间一切事物,其神格注定是复合多样的。其农业神性体现在借助于风调雨顺,为丰穰之年创造条件。然其在神祗中凌驾于诸神的至高地位,其祭祀仪式程序与诸神相比,必定会谨严繁缛,受到种种限制,由此文本结构上会有封闭性的特点。祭祀社神、稷神的有《周颂·载芟》《良耜》。社为土地神,稷为谷神,《孝经援神契》解释“社者土地之主,土地广博不可遍敬,封五土以为社。稷者五谷之长,谷众多不可遍敬,故立稷而祭之[9]”。《左传·昭公二十九年》载社祀对象“共工氏有子曰句龙,为后土,后土为社[8]”,稷祀对象“稷,田正也。有烈山氏之子曰柱,为稷,自夏以上祀之。周弃亦为稷,自商以来祭祀之[8]”。社稷之神神格较上帝之神,会有所偏低。然诸神之中,社稷之神又与农业生产的直接关联程度最大。要对土地神、谷神祭祀,报答内心感恩之情、丰收之悦,农祭诗中便会采取对稼穑丰收之景、田间耕耘劳动之事进行铺叙描写,文本结构上则会呈现一定的开放性和自足性。同样,反映方神和田祖的《小雅·甫田》《大田》农祭乐歌,方神普降甘霖、消除旱灾,田祖是护佑稼穑,免遭虫灾的神格,会对文本的文本片段产生影响。文本中会有意识选择凸显神格特征的文本片段,如乐歌中祈求甘雨、滋润谷物的事件,便会将文本视野带到田间庄稼生长之象的场面上来,空间开阔,突破了相对封闭的祭祀性结构,文本结构获得足够的开放性。

关于蜡祭,《礼记·郊特牲》载“蜡也者,索也,岁十二月,合聚万物而索飨之也[9]”,是在年终时举行农业祭祀仪式,以感谢农业诸神的庇佑。蜡祭仪式中的诸神,主要包含八类神祗,“先啬一,司啬二,农三,邮表畷四,猫虎五,坊六,水庸七,昆虫八[9]”,可分为农业的祖先神,田间设施之神,有益之神。举行蜡祭,其蜡辞“曰:土反其宅,水归其壑,昆虫毋作,草木归其泽”,为了祈祷诸神回归安息。另一方面,农业生产劳动已经基本结束,冬天万物蛰伏,农人也得以休息,进入冬藏阶段,符合四时节令缓冲歇息的规律。《豳风·七月》体现较为明显。最后一章如下:

九月肃霜,十月條场。朋酒斯饗,曰杀羔羊。跻彼公堂,称彼兕觥,万寿无疆。

郑《笺》:于饗而正齿位,故因时而誓焉。饮酒既乐,欲大寿无竟,是谓豳颂[15]。郑玄认为是豳地的颂歌。无独有偶,《周礼·春官·龠章》中也有关于豳颂的片段,“国祭蜡,则吹《豳》颂,击土鼓,以息老物”,郑玄注曰“求万物而祭之者,万物助天成岁事,至此为其老二劳,乃祀而老息之[14]”。应该说,《豳风·七月》为蜡祭仪式上所唱之乐歌。蜡祭仪式上,以乐歌的形式回顾一年中各时令的农事活动,顺时而作,祈祷农业诸神安息。蜡祭仪式所表达的情感诉求恰恰契合四季月令“春生,夏长,秋收,冬藏”的周息更迭规律,也是文本结构为圆形循环的有力佐证。宋儒严粲《诗缉》:“《七月》之诗,一言蔽之曰:豫而已。凡感节物之变,而修人事之备,皆豫为之谋也[16]。”宋人黄櫄《毛诗李黄集解》:“《七月》诗,特言豳国之风俗如此。当耕而耕,当蚕而蚕,当作而作,当息而息[17]。”圆形循环的文本结构,也是日出而作,日落而息小农生活方式的真实写照。

对西周农业神祗的祭祀之外,农祭乐歌中还包含着宗庙祖先祭祀。如《周颂·臣工》《丰年》,《小雅·楚茨》《信南山》。祖先祭祀在周代祭祀体系中举足轻重,“万物本乎天,人本乎祖[9]”,发挥团结宗族,凝聚人心,祈福穰灾,维护统治的作用。祖先祭祀的场合常常选择宗庙之中。宗庙作为周人供奉聚集祖先神灵的物理载体,各种重大的祭祖仪式如禘祭、祫祭、四时祭等都在此举行。按《礼记·祭义》说法,“建国之神位,右社稷而左宗庙”,郑《注》曰“周尚左也”[9],说明宗庙地位是高于社稷之神位。根据《仪礼·少牢馈食礼》《特牲馈食礼》对于卿大夫和士祭祖仪式的记载,仅仅是当日之礼就包括检查祭品,阴厌*室内用祭品飨神。,迎尸,祼献*祼献,主人、主妇向尸两次献酒,尸用酒来灌地。郑玄注曰“祼之言灌,灌以郁鬯,谓始献尸求神时也”。,朝践*朝践,王出庙门迎牲,牵牲入内并将其宰杀肢解,将肺盛于豆、笾,“荐血腥酌醴”于尸。,馈献*馈献,郑玄《注》云“馈献,谓荐孰时”,指王将荐腥剩下牲体烹炙,加工熟食,献于尸,并“以玉爵酌壶尊盎齐、醴齐以献尸”。之后,尸开始尝食。,酳尸*酳尸,分别由主人,主妇,宾长各向尸献酒,期间尸酌酒回敬主人。主人受酒拜谢,品尝行祭礼,尸代表祖先赐嘏主人。,旅酬,馂余*馂余,享用祭祀完的祭品。,送尸,阳厌*祭祀仪式将要结束时设祭品再度飨神。,燕饮。足可见祭祖之礼的复杂性与仪式性。映射至上述四首乐歌文本上,则主要是通过奉祭之物,祭祀程序,告诫之语,祝嘏之辞等某一部分或片段之文本,选择具有时间标志性的文本场面,如祭祀准备,祼献,酳尸,燕饮,依据线性时间的发展顺序,在相对封闭的结构中,完成整个祭祀仪式的文本链条。然宗庙场合的狭窄性和肃穆性,文本视域的聚焦性与停滞性,由历时性时间贯穿的结构,时间线条单一,缺乏变化,与外部空间联系交换显然不多,由此形成了相对封闭的文本结构。

五、结语

《诗经》农祭诗的文本结构与祭祀仪式关系甚密。祭祀仪式的流动聚合,推动甚至主导着农祭诗的文本结构形态产生变化,由此呈现丰富性、差异性景致。农祭之事的艺术书写,文本结构上虽然有圆形循环、封闭型、混合型、开放型等不同类型,然农祭诗整体文本结构的相似性特征,即祭祀崇拜始终作为一条主线潜伏在文本之中,却与周王朝始祖神话的记忆孑遗,农业立国之本的重视,国人对于丰穰之年的诉求期盼、民间信仰绾合在一起的。

[1]郭沫若. 郭沫若全集·历史编·第一卷[M].北京:人民出版社,1982: 405-410, 111.

[2]孙作云. 诗经与周代社会研究[M].北京:中华书局,1966: 174.

[3]马积高,黄钧主编. 中国古代文学史(全三册)[M].长沙:湖南文艺出版社, 1992: 40.

[4]褚斌杰. 诗经与楚辞[M].北京:北京大学出版社,2004: 46.

[5]罗宗强,陈洪主. 中国古代文学发展史(全三册)[M].天津:南开大学出版社, 2003: 75.

[6]袁行霈主编. 中国文学史(全四卷)[M]. 北京:高等教育出版社,2003: 68.

[7]马银琴. 两周诗史[M].北京:社会科学文献出版社,2006: 108,136,209-213.

[8][汉]郑玄笺.[唐]孔颖达等正义.春秋左传正义.影印阮刻十三经注疏本[M].北京:中华书局,1980: 1744, 2114, 2124, 2124.

[9][汉]郑玄注.[唐]孔颖达等正义.礼记正义.影印阮刻十三经注疏本[M].北京:中华书局,1980: 1415, 1418, 1447, 1449, 1453, 1453, 1453, 1600.

[10][汉]司马迁撰.[宋]裴骃集解.[唐]司马贞索隐.[唐]张守节正义.史记(全十册)[M].北京:中华书局,1959: 134-140, 2882, 134, 144.

[11][宋]李昉等编.太平御览(第一册)卷八十五[M].北京: 中华书局,1960: 403.

[12]王礼卿. 四家诗旨会归[M]. 上海:华东师范大学出版社,2009.

[13]李山. 西周农耕政道与《诗经》农事诗歌[J]. 中国文化研究, 1997(3):55-60.

[14][汉]郑玄注.[唐]贾公彦疏.周礼注疏.影印阮刻十三经注疏本[M].北京:中华书局,1980: 757, 801.

[15][汉]毛公注.[汉]郑玄笺.[唐]孔颖达等正义.春秋左传正义.影印阮刻十三经注疏本[M].北京:中华书局,1980: 393.

[16][宋]严粲. 诗缉. 影印文渊阁四库全书(第75册)[M].台北:台北商务印书馆,1986: 189.

[17][宋]李樗,黄櫄. 毛诗李黄集解. 影印文渊阁四库全书(第71册)[M]. 台北:台北商务印书馆,1986: 348.