新一轮确权是否必然促进土地流转?

——来自浙黔渝三县(市、区)的经验证据

2018-02-28钱龙

钱龙

(南京财经大学 粮食安全与战略研究中心, 江苏 南京 210003)

近年来,为稳定和完善农村土地承包关系,维护农民群众土地权益,中央政府开始高度重视农村承包地确权,并做出一系列重大部署。2008年中央一号文件首次提出,要“加强农村土地承包规范管理,加快建立土地承包经营权登记制度”。2013年一号文件进一步明晰全国农地确权时间表,提出要用5年时间基本完成农村土地承包经营权确权登记颁证工作,妥善解决承包地块面积不准、四至不清等问题。

2017年中央一号文件延续这一基调,提出要完善“三权分置”和继续扩大农村承包地确权登记颁证整省试点,今年开展试点的省级单位将会增加到28个*为节省篇幅,在文中简称为“农地确权”或“确权”,但均指农地承包权的确权。。

新一轮农地确权旨在明晰农地承包权,为“三权分置”的产权结构奠定扎实的根基,从而达到稳定农户产权预期和推动农村土流转市场繁荣发展的政策目标。那么,不经要问:此次农地确权能否达到“流转顺畅”的既定目标呢?在经典产权学派看来,“确权不可逾越”,通过确权毫无疑问能够达到预期目标。产权明晰是市场交易的必备前提,而模糊产权会带来较高的交易成本,从而抑制交易的进行[1]。清晰且有保障农地产权界定能够减少机会主义行为、稳定农户心理预期、激励农户进行长期投资,有利于农户利用市场来配置农地资源[2]。农地确权能够促进农地流转也得到了一些研究的证实,如Deininger and Jin[3]对越南农地流转市场的研究、Holden等[4]对埃塞俄比亚农户的跟踪调查、付江涛等[5]对中国江苏三县的分析均表明,确权有利于流转市场发育。

但也有诸多研究发现,农地确权的作用可能没有预期的那么显著。如Place[6]对肯尼亚的调查表明,确权对农户土地租赁行为影响不大。Michler and Shively[7]基于菲律宾的面板数据,也发现农地确权并未发挥实质性影响。另外,还有一些研究发现,确权反而会抑制农地市场发育。如Jacoby and Minten[8]对马达加斯加的研究发现,与没有进行登记的土地相比,已进行登记的土地的转出概率更小。罗必良等[9]对广东省农户的调查也表明,62.8%的农户认为确权颁证后转入土地更困难。可见,确权究竟会如何影响农地流转,仍然存在争议。

被誉为“新土改”的承包经营权确权涉及千千万万户农民的切身利益,并且此次确权成本颇高,能否达到促进农地流转市场发育的预期目标,是检验此次政策实践成效的试金石。当前,关于新一轮农地确权绩效的实证研究仍不多见,系统论述确权作用机理的研究也较为匮乏。有必要在梳理确权影响农地流转机理的基础上,利用第一手的调查来进一步检验这一政策的实际效果,并与已有的研究进行对比,为后续政策改进提供经验借鉴。

一、确权与流转的理论分析

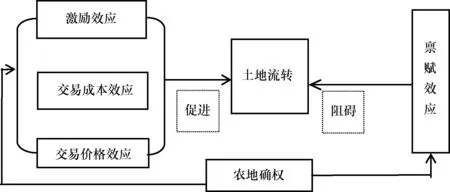

在产权学派看来,交易的本质是产权和权利的交易,交易的达成是产权客体在不同产权主体之间的转移。“产权明晰是市场交易的前提条件”已经成为了产权学派展开讨论的参照假设[1]。产权经济学在中国产生了十分广泛的影响。应用上述理论,很多中国学者认为,由于模糊产权的存在,长期以来,不仅农民的土地权利频频遭受侵害,引发大量社会矛盾[10],而且也阻碍了农地流转市场的健康发育,降低了土地资源配置效率[11]。确权带来的产权清晰界定和安全性的提升能够通过以下三种途径来影响农地流转市场。

首先,确权能通过激励效应来影响土地流转需求。确权使得产权安全性得以提升,农户不必担心长期投入因产权不稳定而遭受损失,从而增强农户流转土地的信心[12]。具体到农地流转市场,对转出户而言,转出土地之后失去土地的可能性大大降低,这会鼓励其增加供给。对转入户而言,与转出方因为产权模糊导致的矛盾和纠纷也会相应减少,且土地安全性的提升使得转出方更可能与其签订长期租赁合同,也稳定了转入方预期。“有恒产者有恒心”,长期合同使得转入户进行长期投资有利可图,增加转入方需求。

其次,确权能通过交易成本效应来影响土地流转需求。确权通过妥善解决承包地块面积不准、四至不清等问题,赋予农民长期有保障的农地承包权,能够有效降低流转过程中的交易成本。产权的清晰界定能够减少交易过程中的机会主义和资产专用性遭受损失的可能性,能显著降低交易成本[13]。由于交易费用的下降,转出方和转入方均能以更低成本完成交易,这会增加交易频率以及双方的互信,有利于流转双方获得更多交易剩余,激发流转双方的需求[14]。

第三,农地确权能通过交易价格效应来影响土地流转需求。土地对于中国农民而言,不仅是生产资料,而且是安身立命的保障所在。在缺乏产权安全性时,转出方有着很强的控制权偏好[15],转出方通常将土地托付给熟人照看。这也是土地流转市场长期滞后于非农就业市场的关键所在。但是作为强控制权偏好的代价,土地流转呈现短期化、关系化特征,土地资源配置的效率偏低。流转价格很低,免费代耕的比例也较高,流转市场发现价格的功能并没有充分发挥出来[16]。而确权之后,这一情形则可以得到很大改观。由于权利有保障,转出户的控制权偏好削弱,不仅交易对象的范围可以扩大,而且租约可以长期化,流转市场发现价格的功能得以体现,交易价格会相应提升,这有助于激发农户转出土地的积极性。价格的上升通常会降低转入方的需求,但转入方由此获得长期稳定的土地经营权,且经营权权能得到扩展[17],如政策逐渐允许农地经营权进行抵押*重点调查的嘉兴、凤冈和江津三县市均在试行农地抵押。。尽管转入价格可能会在一定程度上升,但转入户的流转收益也会相应增加。

有部分学者认为,不能简单的认为中国的农地流转市场等同于科斯层面的市场[18]。产权学派认为产权主体和产权客体之间的关系是冷酷的,产权客体是同质的,但这些前提假定并不适用于农地流转市场。在分析农户的流转决策时,需要考虑到“禀赋效应”[9]。所谓禀赋效应是指当个人拥有某项物品时,他对该物品价值的评价要比没有拥有之前显著增加[19]。由于“禀赋效应”的存在,人们倾向于对自己持有的物品给予较高的评价,希望交易价格也相对高。“禀赋效应”的强弱一方面取决于物品的可替代性。当所有者对产权客体的感情越深时,物品的人格化程度越深,其可替代性越弱[20],相应的交易价格也越高。产权的形成方式对“禀赋效应”强弱也有显著影响。当完全占有时,由于产权强度高,“禀赋效应”会相应较强。而部分占有时,由于面临着不确定性,“禀赋效应”也会相应较弱[21]。

目前,已经有少数学者尝试应用 “禀赋效应”来解释确权对土地流转可能的影响。这些成果认为,土地对于农户而言,不仅是一种生产与生活资料,也是一种人格化的财产。人与地并非是冷酷的,而是具有深厚的感情,土地也是个体身份的象征和精神的寄托[22]。作为一种非可替代财产,“禀赋效应”会在土地流转市场中发挥着重要作用,转出方通常不愿意轻易流转农地。即使愿意流转也会高估价格。而农地确权的开展及其带来的承包权产权强度的上升,则会起到强化农户“禀赋效应”的作用[23]。因而,随着确权工作的推进,流转难度可能会增加。转出户流转土地的价格通常会上升[18],这会进一步加剧流转双方的价格落差,导致双方难以在价格方面达成一致,可能会起到抑制土地流转的作用。一项针对肯尼亚和菲律宾的研究也发现,确权虽然能够保障持有土地农户的权益,但是会增加有潜在转入需求农户租赁的难度[24]。从这个角度来看,农地确权可能是一把“双刃剑”。

图1 确权与流转:作用机理

整体而言,经典产权理论认为确权有利于“流转流畅”的农地市场形成,而“禀赋效应”则主张确权会对土地流转产生抑制作用。在当前农地确权背景下,到底哪一种路径占据主导地位,仍需进一步的检验*需要明确的是,确权带来的激励效应、交易成本效应及交易价格效应,以及禀赋效应已经有专门的成果进行分析,本研究的重点不是再次验证这几种效应,而是检验上述几种效应的综合效应。。

二、数据来源与模型设定

(一)数据来源

为分析新一轮农地确权对农户土地流转决策行为的影响,2015年5月至2016年5月,课题组先后选取浙江嘉兴市、贵州凤冈县和重庆江津区进行了重点调查。之所以选择这些区域,是因为这三地在农地确权试点和农地抵押方面试点早、步伐较大。此次调查共发放问卷328份,剔除无效问卷和信息缺失的问卷后,最终获得有效问卷320份,有效率为97.56%。整体来看,有24.40%的农户全部或者部分转出土地,同时也有近26.00%的农户转入土地。这表明当前农村地区的农地流转已经相当活跃。从政策落实看,各地的确权工作正在稳步推进中,超过一半的农户表示家庭承包地经历过新一轮的确权颁证。

(二)模型设定

农户土地流转决策为因变量,具体为农户在农地确权后的是否转出或转入土地。农地确权实践是关键解释变量,本研究通过询问农户“家中承包土地是否经历过新一轮确权颁证”来获取这一信息。

由于转出或转入为二值变量,因而使用二元logistic模型,其方程形式为:

Logit(p)=Ln(p/1-p)=β0+β1Cer+iXi+i

(1)

其中,Xi为一系列控制变量,p为土地转出或转入的概率,Cer为核心解释变量农地确权,β1为其影响系数。可以通过判断β1的显著性和影响方向来判断确权对流转的实际影响。

参照已有文献,引入诸多控制变量,主要包括户主个体特征、家庭特征和土地特征共三个维度九个控制变量。其中户主特征包括户主年龄和受教育程度,家庭特征包括社会资本、非农就业、家庭人口数、医疗保险四个变量,土地特征包括家庭承包地面积、土地细碎化和地理位置三个变量。模型中涉及的所有变量的定义及描述统计性分析如表1所示。

表1 变量定义及描述性统计

三、计量结果与分析

(一)整体样本回归

首先进行描述统计性分析。从表2来看,已完成确权的农户中,转出土地的比例只有18.7%,未经历确权的农户土地转出率则高达30.9%。这可能预示着农地确权的“禀赋效应”可能更强烈。土地转入方面,已完成确权的农户中,有25.7%参与转入;而未完成确权的农户中,也有26.2%转入了土地。这可能预示着确权与否对农户土地转入的影响并不大。

描述性分析并不能揭示因果关系,需要进一步验证农地确权对土地流转的影响。从回归结果来看(表2),农地确权在5%的显著性水平负向影响农户转出土地。这与付江涛等[5]基于江苏三县市、刘玥汐等[25]基于天津市蓟县的发现相反,但与Lang et al[26]的研究保持一致。即实证结果表明农地确权会阻碍土地转出。这可能是因为抑制农地流转的“禀赋效应”超过了产权明晰带来的促进效应,在整体上表现为确权负向影响土地转出。这一结果也意味着农村土地流转并不仅仅简单的要素市场,分析农户土地流转决策时,不仅要考虑到产权构建的影响,而且需要考虑到农户行为偏好和社会心理在其中发挥的作用。

表2 确权与土地流转

注:***,**,*分别表示1%、5%、10%的显著性水平,括号内为z值。

控制变量方面,户主个体特征不影响农户的土地转出,说明户主年龄和文化水平并不是关键影响因素。家庭特征方面,外出务工情况、家庭人口数和医疗保险参与情况均未通过显著性检验,是否村干部家庭这一变量在5%的显著性水平上正向促进土地转出,说明家庭社会资本有助于土地转出[27]。土地特征方面,承包地面积在1%的显著性水平上正向促进转出土地,说明家庭承包地面积越大,农户越可能转出土地。土地细碎化会加重劳作负担、增加生产成本[28],通常而言承包地地块越多,农户越可能转出土地,结果证实了这一判断。地理位置也正向促进土地转出,表现为区位条件越差,农户越可能转出土地。

从表2的结果来看,确权对土地转入的影响系数为正,但并未通过显著性检验,因而确权并不是农户转出土地的关键因素,这与胡新艳等[23]的发现相一致。这一方面可能是因为转入户基本不会受到“禀赋效应”的影响;另一方面则可能是由于确权带来的安全效应和交易成本效应并不是那么明显。当前,中国农村当前的地权已经相对稳定。有些地方虽然存在调整,但多为小调整[29],这并不会影响到土地产权的稳定性,传统乡村习俗产权就足以保障土地产权安全性[9]。更为重要的是,农地确权主要针对的是承包权,而非经营权,与土地转入方的关联并不大。转入方更为关注的流转期限,以及转入土地的收益。因而确权带来的帕累托改进效应已经相当微弱。

控制变量方面,户主个体特征依然不显著。通过显著性检验包括家中是否有成员外出务工和家庭人口数两个变量,土地特征中的承包地面积和地理位置两个变量。具体为,家庭成员中至少有一个外出务工时,农户更不可能转入土地,这与诸多研究保持一致[3]。家中人口越多时,农户越可能转入土地,说明家庭劳动力禀赋对农地转入有着十分关键的影响,劳动力充足是转入土地的一个诱因。家中拥有的承包地面积越大,农户越不可能转入土地,这与承包地面积越大农户越可能转出土地相呼应,说明种植规模是影响农户参与流转的关键影响因素之一。地理位置在10%的显著性水平下负向影响农地转入,表现为区位条件越好农户越不可能转入,这与区位条件越差农户越可能转出土地相印证。之所以如此,原因可能是农业收益相对低下,距离市场越近时,农户越可能进入非农产业,转入土地的倾向降低。

(二)年龄群组差异

当前,中国农村土地承担了诸多功能,既包括获取经济收入的要素功能,也包括承担农民就业和养老的社会功能。必须承认,是否拥有承包地对于中国农户是十分重要的。但随着时代的变迁,对不同特征农民而言,农地两种功能的相对重要性发生了分化。特别是年轻的农民,很多人并不直接从事农业生产,非农收入已经成为其最主要的收入来源,农地对他们而言,重要性有所下降。因而,本研究猜测农地确权对不同年龄段的农户可能有着差异化的影响,即农地确权的政策效应可能存在农户分化效应,而这一点多被以往研究所忽略。根据样本年龄分布,并参照庞丽华等[30]和Chang et al[31]的研究,将年龄大于平均值的农户定义为老年农户(50岁以上)*按照国际劳工组织标准,45 岁及以上的劳动力即为老年劳动力,我们也将45岁以上农户定义为老年农户进行分组实证分析,也得出类似结果。如有需要,请向作者索取。,将年龄小于样本均值的农户定义为中青年农户(50岁及以下)。

从拟合结果来看(表3),对于中青年农户,农地确权对土地转入的影响不显著;与此同时,农地确权也不影响老年农户的土地转入。说明农地确权不影响土地转入的结论稳健,且不存在年龄群组差异。

但确权对不同年龄群组的土地转出行为的影响发生了分化。对于中青年农户,农地确权的作用不再显著。对于老年农户而言,确权政策依然显著负向影响农户的土地转出,且确权对老年农户土地转出的负面效应大于整体样本农户。之所以出现这种分化,是因为随着体能和健康的下降,老年农户在非农就业市场的竞争力下降,因而到一定年龄后老年农户多会留守在农业领域。土地对于老年农户而言,更重要的就业容纳场所和保障性的生存资料。且在农业生产方面,年龄大的农户的种植经验更为丰富,较之年轻一代,老年农户长年累月与土地打交道,对土地的情感更为深厚。对他们而言,土地所蕴含的精神与文化价值也更明显,即土地对老年群体而言,也有着很强的“禀赋效应”。因而,相对中青年农户,最终表现为确权会促使老年农户群体更不倾向转出土地。

整体而言,确权对中青年农户转入土地或转出土地均没有显著影响。表明确权与否对这一群体的土地流转决策并不是关键性因素。对于老年农户,确权虽然不影响土地转入,但是却会对土地转入产生明显抑制作用。这意味着代价高昂的土地确权或许无法达到促进土地流转的政策目标。当然,目前已有文献多支持确权有助于流转[32],本研究只是提供了另外一个可能。

表3 年龄群组差异分析

注:***,**,*分别表示1%、5%、10%的显著性水平,括号内为z值。

四、结论与启示

新一轮农地确权工作正在全国如火如荼的展开,2018年即将全面完成,但其实际效果如何值得深入研究。本研究在理论分析基础之上,基于浙、黔、渝三县(市、区)320份农户调查问卷,实证分析了新一轮农地确权对农户参与土地流转的影响。实证研究发现:首先,综合效应表现为农地确权显著的负向影响农户转出土地。其次,农地确权对土地转入的影响并不显著。第三,基于年龄群组的分析表明,确权对农户土地流转的决策存在分化效应。确权会阻碍到老年农户的土地转出,却并不会影响中青年农户的土地转出。同时,确权对中青年和老年农户的土地转入依然没有显著影响。从上述研究结论中可以得出以下启示。

第一,不能将农村土地流转市场视作简单的要素市场,除产权明晰的影响外,还需要考虑到农户行为和心理因素在其中发挥的重要作用。实证结果也显示,农地确权并不必然促进农户转出土地,反而可能会阻碍农户转出土地。当然,由于数据获取的限制,样本并非全国代表性的大样本调查,因而上述发现是否适用其他地区仍然有待后续检验。本研究的另一不足之处在于,截面数据只能关注土地确权对农地转入或转出的短期影响,长期规律是否如此,仍然有待持续的跟踪观察。

第二,要高度重视农地确权可能带来的负面影响。由于农户“禀赋效应”的存在,农地确权可能会带来与预期不一致的实践效果。在调研过程中,我们确实感受到了农地确权带来的“寸土必争”,以及引致的农村社会矛盾的激增,很多农户也反映或预期产权强化后农地流转更加困难。中央政府设定的5年确权工作计划已经不可更改,各地也正在加快推进这一项工作。但在后续确权工作的开展中,可以鼓励地方出台配套性和联动性的制度创新。 比如,“禀赋效应”会提升农地流转价格,这会打击到转入户的流转需求。为防止土地租金快速上涨对土地经营利益的过度侵占,可出台政策设定不同类型农用地租金上限、创新转出户和转入户的风险分担与收益分享模式,给予转入户一定的政策优惠等措施,以尽量减少负面效应。

第三,农地确权对不同类型农户的影响存在差异,要做好分类指导和针对性政策应对。农地不仅是生产资料,更是一种就业容纳和社会保障,对于老年农户而言尤其如此。老年农户对土地更依赖,对土地的感情也相对深,虽然老年农户种植经验更丰富,但由于体力下降,知识水平有限,老年群体为主的农业可能会降低农业生产效率,不利于新技术的应用和现代农业发展,未来的发展方向仍然是有技能、有文化的新型职业农民。因而,要将重心放在弱化老年农户过度依赖土地保障功能上,可从改善农村老人的养老保障、拓展这一群体的收入来源、尝试建立一定年龄老年农户农业退出或退休机制等方面入手,减少农地确权带来的负面效应。

农村改革是一个整体,涉及到方方面面,农地确权从产权改革方面入手,但能否发挥预期作用不仅仅取决于政策本身,还需要一系列配套措施。因而,在后续工作中,制度变革与政策推进要实现从“单骑突进”到“联动改革”的转变。

当然,研究还存在诸多不足之处,由于调研数据的限制,在实证分析中没有深入分析产权清晰带来的促进效应以及禀赋效应,只能通过综合效应来予以判断,这无疑降低了本研究的解释能力。另外,本研究仅仅是针对上述三个区域的典型调查,得出的结论是否适用于其他地区,也有待进一步研究确认。

[1]North D C. Institutions and credible commitment [J].Journal of Institutional and Theoretical Economics,1990,149(1):11-23.

[2]Md.Rabiul Islama, Jakob B. Madsen,Paul A. Raschkyb. Gold and silver mining in the 16th and 17th centuries, land titles and agricultural productivity[J].European Journal of Political Economy,2015(39):150-166.

[3]Deininger K, Jin S. Land sales and rental markets in transition: Evidence from rural Vietnam[J].Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 2008, 70(1): 67-101.

[4]Holden S T, Deininger K, Ghebru H. Tenure insecurity, gender, low-cost land certification and land rental market participation in Ethiopia[J]. The Journal of Development Studies, 2011, 47(1): 31-47.

[5]付江涛,纪月清,胡浩. 新一轮承包地确权登记颁证是否促进了农户的土地流转——来自江苏省3县(市、区)的经验证据[J].南京农业大学学报:社会科学版,2016(1):105-113+165.

[6]Place F,Migot-Adholla S E.The economic effects of land registration on smallholder farms in Kenya:evidence from Nyeri and Kakamega districts[J].Land Economics,1998,74(3):360-373.

[7]Jeffrey D M, Gerald E S. Recent policy strategies and reforms[J].Journal of Agricultural Economics, 2015, 66(1):155-169.

[8]Jacoby H,Minten B.Land Titles,investment,and agricultural productivity in Madagascar:A poverty and social impact analysis[R].The World Bank,2006.

[9]罗必良,胡新艳.中国农业经营制度:挑战、转型与创新[J].社会科学家,2015(5):3-6.

[10]钱龙,洪名勇.农地产权是“有意的制度模糊”吗——兼论土地确权的路径选择[J].经济学家,2015(8):24-29.

[11]马贤磊,仇童伟,钱忠好.农地产权安全性与农地流转市场的农户参与——基于江苏、湖北、广西、黑龙江四省(区)调查数据的实证分析[J].中国农村经济,2015(2):22-37.

[12]Deininger K, Jin S, Xia F, et al. Moving off the farm: Land institutions to facilitate structural transformation and agricultural productivity growth in China[J]. World Development, 2014(59): 505-520.

[13]李亚玲.产权结构、产权边界与产权明晰——企业产权制度研究[J].思想战线,2008(4):89-94.

[14]Hoang T H,Michael L,Nazmun R,Peter N. Drivers of transaction costs affecting participation in the rental market for cropland in Vietnam[J]. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics,2016(60):476-492.

[15]徐美银.农民阶层分化与农地产权偏好:基于江苏泰州的调查分析[J].江海学刊,2012(5):90-96+238.

[16]刘芬华.是何因素阻碍了中国农地流转——基于调研结果及相关观点的解析[J].经济学家,2011(2):83-92.

[17]Michael Carter,姚洋.工业化、土地市场与农业投资[J].经济学(季刊),2004,3(4):983-1002.

[18]罗必良.农地流转的市场逻辑——“产权强度—禀赋效应—交易装置”的分析线索及案例研究[J].南方经济,2014(5):1-24.

[19]Thaler R.Toward a positive theory of consumer choice[J].Journal of Economic Behavior & Organization, 1980, 1(1): 39-60.

[20]Kahneman D, Knetsch J L, Thaler R H.Anomalies: The endowment effect, loss aversion, and status quo bias[J]. The journal of economic perspectives, 1991, 5(1): 193-206.

[21]Rachlinski J J, Jourden F. Remedies and the psychology of ownership[J]. Vand. L. Rev., 1998(51): 1541.

[22]钟文晶,罗必良.禀赋效应、产权强度与农地流转抑制——基于广东省的实证分析[J]. 农业经济问题,2013(3):6-16+110.

[23]胡新艳,杨晓莹,罗锦涛.确权与农地流转:理论分歧与研究启示[J]. 财贸研究,2016(2):67-74.

[24]Oostendorp R H, Zaal F.Land acquisition and the adoption of soil and water conservation techniques: A duration analysis for Kenya and the Philippines[J]. World Development, 2012, 40(6): 1240-1254.

[25]刘玥汐,许恒周.农地确权对农村土地流转的影响研究——基于农民分化的视角[J].干旱区资源与环境,2016(5):25-29.

[26]Lang H,Ma X,Heerink, N,Shi X. Tenure security and land rental market development in rural China——Actual and perceived security[Z]. 6th CAER-IFPRI Annual Conference,Yanglin,Shaanxi,China,2014.

[27]陈浩,王佳.社会资本能促进土地流转吗?——基于中国家庭追踪调查的研究[J].中南财经政法大学学报,2016(1):21-29+158-159.

[28]卢华,胡浩.土地细碎化增加农业生产成本了吗?——来自江苏省的微观调查[J].经济评论,2015(5):129-140.

[29]冀县卿,黄季焜.改革三十年农地使用权演变:国家政策与实际执行的对比分析[J].农业经济问题,2013(5):27-32+110-111.

[30]庞丽华,Scott Rozelle,Alan de Brauw. 中国农村老人的劳动供给研究[J]. 经济学,2003(2):721-730.

[31]Chang H, Dong X, MacPhail F. Labor migration and time use patterns of the left-behind children and elderly in rural China[J]. World Development, 2011, 39(12): 2199-2210.

[32]程令国,张晔,刘志彪.农地确权促进了中国农村土地的流转吗?[J].管理世界,2016(1):88-98.