扩散加权成像在脑后部可逆性脑病综合征早期诊断中的应用

2018-02-26黄建斌曹林德韦文桦谭留东

黄建斌 曹林德 韦文桦 谭留东

[摘要] 目的 探讨扩散加权成像(DWI)对脑后部可逆性脑病综合征(PRES)的早期诊断及鉴别诊断的应用价值。方法 回顾性分析12例PRES患者的临床及影像学资料,12例患者均行CT、MRI平扫及DWI检查,其中2例患者行MR增强检查。 结果 MR及CT显示双侧顶枕叶9例、基底节区3例、额颞叶2例、小脑2例、丘脑1例、胼胝体1例及脑干1例多发斑片状异常信号或低密度影,主要位于双侧顶枕叶皮质及皮质下白质内。MR表现为稍长T1、稍长T2信号,FLAIR呈高信号,2例增强后病变未见强化,12例患者高b值DWI均呈等信号,相应ADC图呈高信号。所有患者接受治疗后复查MRI,病灶逐渐缩小、消失,临床症状好转。 结论 DWI能明确PRES早期病变为血管源性水肿,DWI并结合常规MR对PRES的早期诊断、鉴别诊断及患者治疗后影像学评价有极高的价值。

[关键词] 脑后部可逆性脑病综合征;磁共振成像;扩散加权成像;鉴别诊断

[中图分类号] R445.2 [文献标识码] B [文章编号] 1673-9701(2018)33-0111-03

脑后部可逆性脑病综合征(posterior reversible encephalopathy syndrome,PRES)是Hinchey J等[1]于1996年提出的一种与多种基础疾病相关的临床-影像综合征,经正确和及时的对症治疗后其临床症状和影像学表现可完全恢复[2]。该病较难及时确诊,如不能早期诊断,往往延误最佳治疗时机,造成患者不可逆的脑白质损伤、变性,甚至导致昏迷、死亡。其早期影像学表现易与其他疾病混淆,本研究回顾性分析了我院12例PRES患者的临床资料及影像学表现,旨在提高对PRES早期诊断的准确性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2015年1月~2018年6月间我院收治确诊的12例PRES患者资料,男3例,女9例,年龄17~56岁,平均(36±10)岁。其中,高血压脑病4例,妊娠子痫4例,系统性红斑狼疮1例,结肠癌术后化疗1例,癫痫2例。纳入标准[3]:(1)有典型的临床表现,包括头痛、呕心呕吐、癫痫发作、意识障碍、视力下降或局灶性神经缺失症状;(2)影像学表现为可逆性大脑后部为主的皮质和皮质下血管源性水肿,或者脑出血周围水肿以外的至少一个地方出现血管源性水肿;(3)临床症状和(或)影像学表现具有可逆性。12例患者均伴有头痛,9例表现为视物模糊,2例表现为突然失明,3例出现恶心、呕吐,4例癫痫发作。10例患者血压不同程度升高,范围为160~200/100~130 mmHg,2例患者(系统性红斑狼疮和妊娠子痫各1例)血压在正常范围之内。

1.2 检查方法

12例患者均行CT、MRI平扫及DWI检查,其中2例患者行MR增强检查。CT采用GE Discovery 64排螺旋CT;MRI采用SIMENS公司MAGNETOM Skyra3.0T超导型磁共振成像系统。头颈线圈,平扫包括横断面T1WI、T2WI、DWI及冠状位FLAIR检查。扫描参数: T2WI:TR 5500 ms、TE 102 ms;FLARI:TR 9000 ms,TE 87 ms;DWI:TR 6000 ms,TE 75 ms,b=0 mm2/s和1000 mm2/s;采集次數(NEX):2;FOV 230 mm×200 mm,矩阵256×218。增强扫描静脉注射钆喷酸葡胺,用量0.1 mmol/kg。

2 结果

2.1 影像学表现

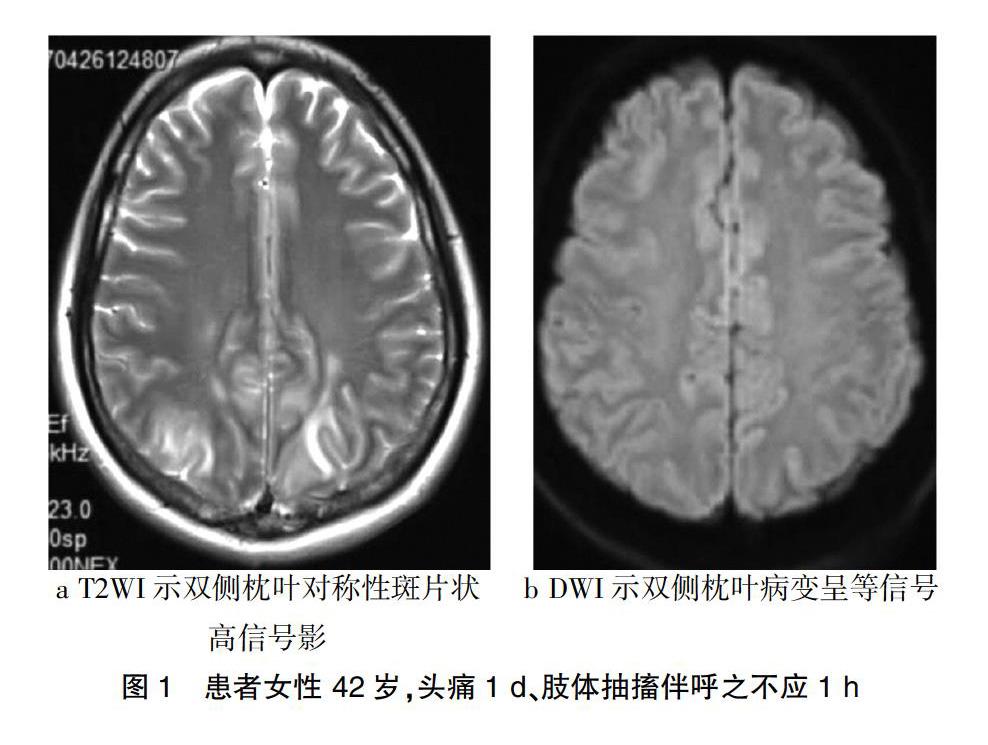

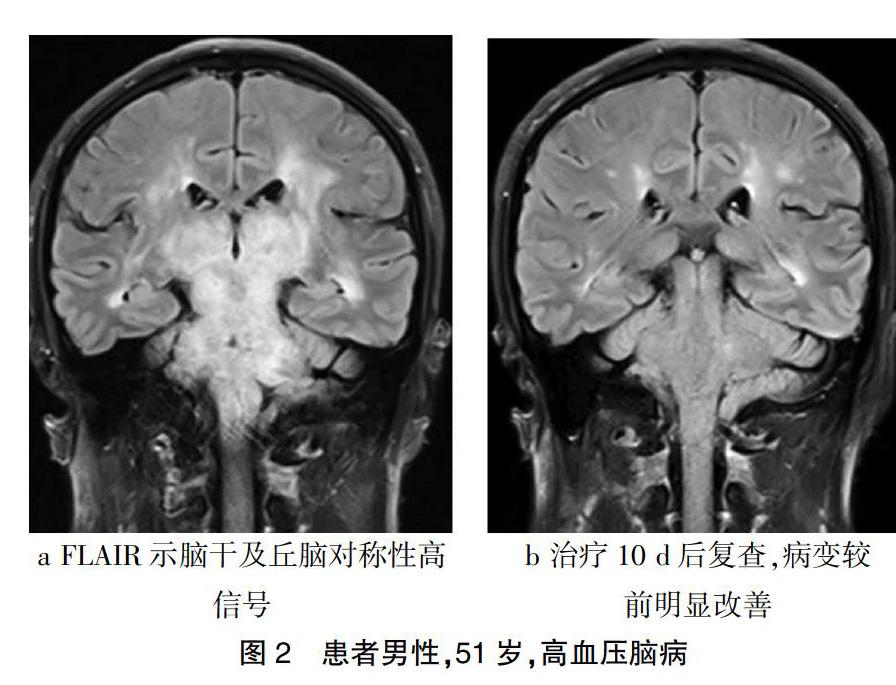

MRI及CT显示双侧顶枕叶9例、基底节区3例、额颞叶及小脑各2例、丘脑1例、胼胝体1例及脑干1例多发片状或斑片状异常信号及低密度影,9例双侧顶枕叶的病变呈对称性分布,余累及其他部位均位于单侧。CT病灶表现为稍低密度影;MR表现为稍长T1、T2信号(图1a),FLAIR呈高信号(图2a),顶枕叶及额颞叶主要位于皮质下白质区,5例患者同时可见皮质受累。所有病灶DWI(b值=1000)呈等信号(图1b),相应ADC图呈高信号。2例增强后扫描病灶未见强化。

2.2 随访结果

经临床对症治疗(降压、停用化疗或免疫抑制剂药物等,其中4例妊娠子痫的患者经剖宫产终止妊娠)后,12例患者于首次MRI检查后3~10 d复查头颅MRI,临床症状均消失或改善,FLAIR示所有患者病灶逐渐缩小、消失(图2b)。所有患者于出院后1个月电话随访均无神经系统后遗症。

3 讨论

近年来文献陆续报道,PRES可由高血压、子痫及使用免疫抑制剂等多种病因所引起[4]。本组4例为高血压脑病,4例为妊娠子痫,1例为系统性红斑狼疮,1例为结肠癌术后化疗,2例为癫痫。目前多数学者支持高灌注理论,认为PRES与患者血压升高有关,体循环血压突然升高超出了大脑血管自身调节能力极限之后,则会致患者发生区域性血管扩张,破坏其血脑屏障,导致患者大分子或血细胞外渗并引起血管源性水肿。若颅脑高灌注未及时改善且持续存在,最终可发展为细胞毒性脑水肿、脑梗死[5],甚至死亡。因此早期正确诊断PRES可以有效地减少或避免神经系统后遗症。另有部分学者提出低灌注理论,其原因可能是患者血管发生收缩而使脑部出现低灌注,主要依据是部分PRES患者的MRA显示其长时间可逆性的血管痉挛[6]。研究指出[7],虽然PRES发病可能由多种因素所引起,但所有诱发因素最终会导致脑血管自主调节功能障碍。本组患者10例发病前有血压急剧升高,2例患者血压在正常范围之内,其发病机制可能与血管内皮损伤有关,血管内皮损伤学说[8]认为对毛细血管内皮细胞产生毒性反应的各种因素均可以直接或间接导致血脑屏障结构和功能破坏,引发脑水肿。这可以用于解释血压正常的子痫、应用免疫抑制剂或自身免疫性疾病所引起的PRES。

本组资料显示病变主要部位为双侧顶枕皮质或皮质下白质区的低密度或异常信号影,与文献报道[9]PRES大多表现为皮质或皮质下脑水肿相符,本组中脑干、基底节区、小脑、胼胝体以及额颞叶等少见部位亦可累及。行CT平扫可以有效发现患者颅内斑片状低密度影,但其缺乏特异性[10]。

本组资料中12例CT均仅可显示颅内斑片状的稍低密度影,很难与脑梗死、脱髓鞘性病变等相鉴别。常规MRI T2WI及FLAIR序列较CT显示病灶更敏感,但很难做出定性诊断。本组资料中2例行MR增强检查,病变未见强化,提示血脑屏障未见破坏。DWI在PRES的早期诊断中表现出明显的优势[11],DWI可以较早的明确病变为血管源性水肿,此时,经过积极治疗病灶可完全可逆。如治疗不及时,病变进一步发展为脑缺血,诱发最早期的细胞毒性水肿时,这时因两种水肿相互干扰在DWI序列病灶表现为等信号,但病变尚属于可逆转阶段,患者预后尚较好[12]。若病情延误,继续演变为细胞毒性水肿,此时可视为不可逆性改变的早期征象[13],不易与急性脑梗死鉴别,部分患者甚至并发脑出血,导致永久性神经功能损伤。本组资料中所有病灶高b值DWI均呈等信号,相应ADC图呈高信号,提示病变为血管源性水肿,经准确诊断及合理治疗后3~5 d内症状明显好转,复查MR病灶缩小或消失,且临床症状明显好转,提示早期病变的可逆性,DWI及常规MR对于患者治疗后影像学评价亦具有一定的价值。有研究显示[14]部分患者在病程进展中,其影像学可表现为细胞毒性水肿、病灶强化和颅内出血灶。不典型的脑水肿可表现为细胞毒性脑水肿,高b值DWI呈高信号,相应ADC图呈低信号。由于脑血管自我调节功能障碍及毛细血管内皮损伤后引起血脑屏障破坏,增强后可见强化。据研究发现[15]妊娠引起的PRES发生颅内出血高达19%,高于单独高血压病引起的PRES(10.4%),其可能与妊娠 PRES患者更容易出现血管内皮细胞损伤相关。

综上所述,PRES早期表现为血管源性脑水肿,经及时治疗临床症状和(或)影像学均可逆,这有助于与脑梗死、脱髓鞘性疾病等相鉴别。CT及MR常规序列对该病很难做出定性诊断,而DWI能明确病变为血管源性水肿,指导临床早期诊断和合理治疗,从而避免可逆性改变进展为不可逆性神经细胞坏死而遗留不同程度的神经系统损伤症状[16]。DWI并结合常规MR对本病的早期诊断、鉴别诊断及患者治疗后影像学评价有极高的价值,值得临床推广。

[参考文献]

[1] Hinchey J,Chaves C,Appignani B,et al. A reversible posterior leukoencephalopathy syndrome[J]. N Engl J Med,1996,334(8):494-500.

[2] 马娜. 可逆性后部白质脑病综合征临床探讨[J]. 中国现代药物应用,2009,3(17):60-61.

[3] Mckinney AM,Short J,Truwit CL,et al. Posterior reversible encephalopathy syndrome incidence of atypical regions of involvement and imaging findings[J].AJR Am J Roentgenol,2007,189(4):904-912.

[4] 孙海梅. 子痫合并脑后部可逆性脑病综合征MRI特征及临床分析[J]. 昆明医科大学学报,2015,36(11):104-107.

[5] 王珍. 产后子痫合并可逆性后部脑白质脑病一例[J]. 临床放射学杂志,2011,30(12):1856-1857.

[6] 刘卫平. 脑后部可逆性脑病综合征MR征象分析[J]. 中国临床研究,2014,27(6):726-728.

[7] 孙培祥,杨群顶,张艳芹. 脑后部可逆性脑病综合征的影像学表现[J]. 中国中西医影像学杂志,2014,12(4):386-388.

[8] Marra A,Vagas M,Striano P,et al. Posterior reversible encephalopathy syndrome:The endothelial hypotheses[J]. Med Hypotheses,2014,82(5):619-622.

[9] 刘庆先,夏爽,祁吉. 先兆子痫、子痫可逆性后部脑白质并发症的MRI诊断[J]. 实用放射学杂志,2013,25(5):625-627,636.

[10] 程喆,冷晓明,李红,等. MRI与CT用于临床脑后部可逆性脑病综合征的诊断价值分析[J]. 中国CT和MRI杂志,2016,14(4):20-22.

[11] 马宁强,董志坚,巩宁,等. 脑后部可逆性脑病综合征的的影像分析[J] 医学综述,2012,18(8):1263-1266.

[12] 王志群,李坤成,武力勇,等. 脑后部可逆性脑病综合征的MRI及DWI特点[J]. 放射学实践,2009,24(8):828-831.

[13] Covarrubias DJ,Luetmer PH,Campeau NG. Posterior reversible encephalopathe syndrome:Prognostic utility of quantitative diffusion-weighted MR images[J]. Am J Neuroradiol,2002,23(6):1038-1048.

[14] 宋捷,趙重波,卢家红. 可逆性后部脑病综合征的研究现状与进展[J]. 中国神经临床科学,2014,22(4):433-437.

[15] 阳柏凤,文延斌,刘运海,等. 妊娠相关可逆性后部脑病综合征36例临床分析[J]. 中风与神经疾病杂志,2018, 35(2):145-148.

[16] 敬佩凤,陈秋惠,张医芝,等. 可逆性后部白质脑病综合征[J].中国老年学杂志,2018,38(2):504-506.

(收稿日期:2018-08-06)