中国物流产业要素替代弹性的分解

2018-02-25王云霞段杰鑫

韩 彪,王云霞,段杰鑫

(1.深圳大学 经济学院,广东 深圳 518060;2.深圳技术大学 商学院,广东 深圳 518118;3.深圳职业技术学院 管理学院,广东 深圳 518055)

0 引言

要素替代弹性是衡量要素边际替代率对要素价格敏感程度的重要参数。Hicks最早在1932年提出了要素替代弹性的概念[1],该概念被提出后,就受到了经济学界的广泛关注。各国经济学家纷纷对要素替代弹性与经济增长以及要素替代与产业发展的关系进行了论证[2-8]。从现有文献来看,当前关于要素替代弹性的研究,大多关注于要素替代弹性的测算以及要素替代弹性与经济增长的关系,忽视了引发要素替代弹性变化的深层原因的分析。此外,从要素价格以及诱致性技术创新角度对要素替代弹性进行分解的研究较少,或由于农业资本对劳动力的替代弹性较高,学者对诱致性技术创新的研究大多集中在农业部门。考虑物流产业的特征,诱致性技术进步将促使资本不断替代劳动力且进程将不断加快,这使得对中国物流产业要素替代弹性及其分解效应的研究尤为重要。基于此,本文利用1978—2015年中国物流产业的相关数据,分析资本-劳动报酬比与资本-劳动投入比之间的关系,对物流产业的要素替代弹性进行估算,并进一步利用误差修正模型将物流产业的要素替代弹性分解,进而得到直接替代效应和诱致性技术创新效应分别占要素替代效应的比例。

1 理论分析与推导

Hayami和Ruttan认为,动态的要素替代使得技术进步不断发展,进而诱导新技术发明的产生和生产率的提高。因此,为更严格地检验诱致型技术创新对要素比例变化的作用,假设要素比例的变化可以分解为两个部分:(1)要素价格变化对要素替代的效应;(2)有偏向的技术变革对要素替代的效应。为了衡量技术变革的作用,在只有资本和劳动力两种投入要素的前提下,假设生产函数为:

产品的成本函数为:

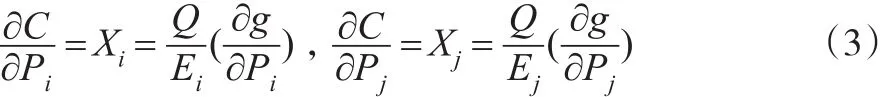

其中,Xi和Xj分别表示资本和劳动力两种生产要素,Ei和Ej表示资本和劳动力两种生产要素的生产效率,g(·)代表各要素的价格。

由谢泼德定理得到:

根据要素替代弹性的定义可知:

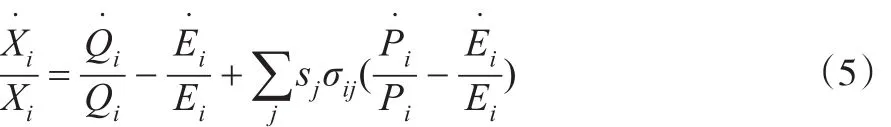

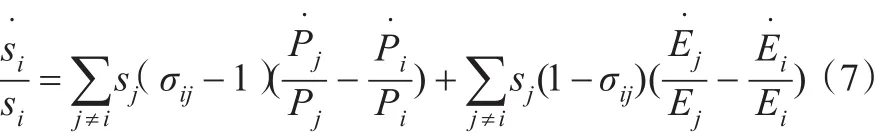

将式(4)代入式(3)并对t求导可得:

由式(7)可知,第i种要素份额的变化率被分解为两部分:第一部分为等式右边第一项,由于要素价格变化而导致的要素替代效应;第二部分为等式的第二项,为由于技术变革导致的要素替代效应。Thirtle等[9]认为,要素比率的变化是由相对价格的滞后效应引起的,并进一步导致了技术的引致性创新效应。通过对要素长、短期替代弹性的分析并引入误差修正模型,可以将要素比率的变化分解为相对价格变动滞后效应引起的要素替代和由于当前要素价格变化的要素替代。这是对中国物流产业要素替代弹性进行分解的理论依据。

2 模型设定及数据说明

2.1 模型设定

本文采用不变替代弹性的CES生产函数对物流产业的要素替代弹性进行分析,并将生产要素中资本和劳动力的投入分别设定为K和L,生产模型形式设定为:

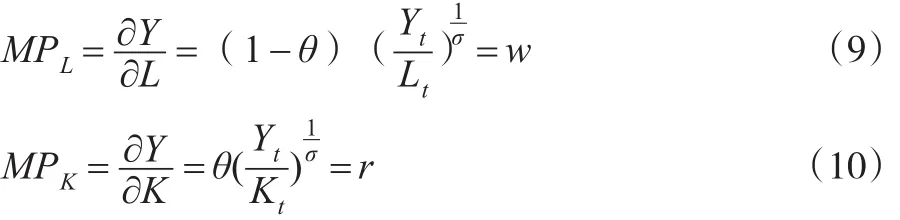

其中,θ表示要素的分配比例,σ表示替代弹性且σ=1(1+ρ)。σ反映两种生产要素的替代弹性,在只包含资本和劳动力两种生产要素的函数中,假定资本和劳动力按边际产出获得报酬,资本和劳动力的要素价格分别为w和r,可写出“要素价格等于其边际产出”的生产者最优决策均衡条件:

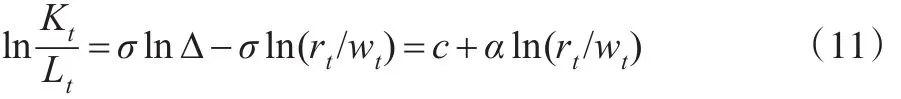

式(9)与式(10)相除后取对数,整理后得:

其中,Δ=θ/(1-θ)表示要素分配比例,且c=σlnΔ ,α=-σ。此外,通过观察可知,假设物流产业的生产者是充分理性的,随着资本-劳动力报酬水平的提高,生产者对资本和劳动力的投入比也会相应的增加。将式(11)进一步转化可得:

将式(12)进行参数估计,可得要素替代弹性σ的值。诱致性创新理论认为,当要素价格比与要素投入比的相关系数为负且显著不为零(α<0)时,则可以认为技术进步满足诱致性假设。此外,由于技术进步是否发生受制于时间的限制,在短期内,要素投入比例只会对要素价格做出快速反映;从长期来看,技术变革的方向和要素相对价格的变化之间存在一定的平衡,虽然可能有短期的偏差,但可以通过误差修正机制进行修正。因此,需要通过分析中国物流产业资本-劳动投入比和资本-劳动报酬比之间的长期关系,建立误差修正模型,并进一步获取直接效应和诱致性技术创新效应对物流产业要素替代弹性的影响。

2.2 数据说明

本文利用1978—2015年29个省份(西藏除外,四川与重庆合并)的相关数据来分析物流产业的要素替代弹性。考虑数据的可获得性,本文使用交通运输、仓储及邮电业的相关数据测算物流产业的要素替代弹性,如非特别指出,所有数据均来自于《新中国50年统计资料汇编》《中国固定资产投资统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国劳动年鉴》以及由各省市历年统计年鉴整理而得。

产业产出(Y):用物流产业增加值代表产业产出,数据来源于《中国统计年鉴》和《新中国50年统计资料汇编》,同时将得到的1978—2015年的数据按照地区生产总值指数(1978=100)进行平减。

资本存量(K):现有很多学者从各个角度对资本存量进行了估算,其中最常用的方法是永续盘存法,但永续盘存法对基期资本存量的要求较高,基期越早,误差越小[10]。由于物流产业缺乏基期资本存量的估算,因此本文采用Hall和Jones(1999)的方法对物流业的资本存量进行估计,即K1978=I1978/(d+gi)。其中,K是资本存量,I是当年全社会固定资产投资额,d是资产的折旧率,gi是各年产业增加值的几何平均增长率。利用1978—2015年物流产业的相关数据,得出期间物流产业的资本存量。

劳动力投入(L):该指标选取交通、运输及仓储业的年底从业人数,数据来源于《中国统计年鉴》和《新中国50年统计资料汇编》。

人均工资(w):用于衡量劳动力的价格水平,工资总额选取交通、运输及仓储业城镇单位的就业人员工资,数据来源于《中国统计年鉴》和《新中国50年统计资料汇编》,并将原始数据按消费价格指数(1978=100)进行平减。将1978—2015年间城镇单位的工资总额与相应年份城镇单位就业人数相除可得人均工资。

资本收益率(r):资本收益率是指企业总营业盈余与资本存量的比率。在国民经济GDP(收入法)的核算中,税后总营业盈余为净营业盈余与固定资产折旧之和。通过计算,本文用各省的资本收益率(约26%)近似替代各省物流产业资本收益率,这与张勋、Bai对中国资本回报率的测算较为接近①张勋(2014)测算1978—2010年中国工业固定资产回报率约为27.8%;Bai(2006)测算中国1978—2005年的资本回报率约为22.78%。。

3 实证分析

为获得物流产业要素替代弹性的直接替代效应和诱致性技术创新效应,本文借鉴Liu和Shumway关于美国农业引致性技术进步的研究方法[11],首先需要确认资本和劳动力的投入比ln以及资本和劳动力的报酬比之间的回归关系,根据回归结果构建误差修正模型,进而获取直接替代效应以及诱致性技术创新效应对物流产业的贡献度。

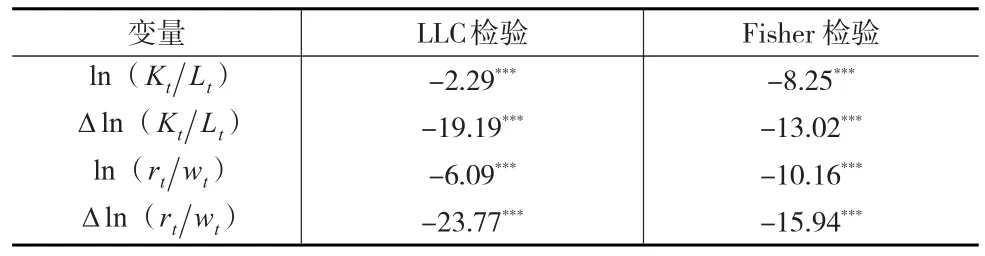

为判断资本-劳动投入比与资本-劳动报酬比的面板数据是否平稳,需要进行面板单位根检验,为解决传统检验方法时效力较低的问题[12],这里采用ADF、IPS、Fisher-PP三种方法进行检验,检验结果如表1所示。

表1 面板单位根检验结果

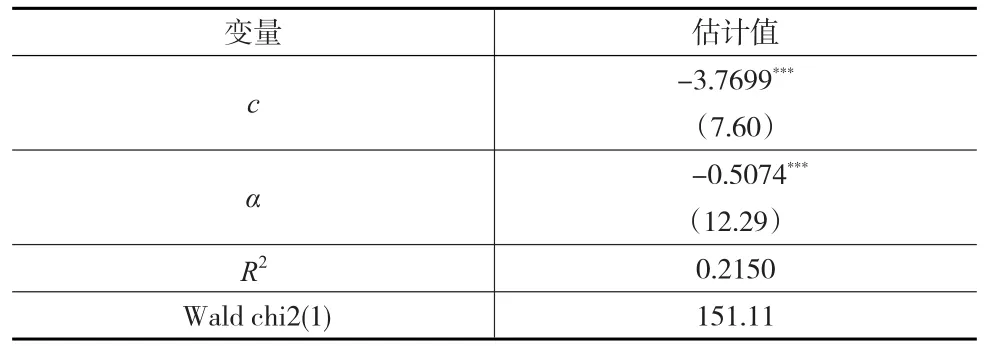

本文采用IPS检验和Fisher检验方法对面板的平稳性进行检验,从检验结果来看,面板数据具有较高的平稳性,因此可以进行变量间的协整分析。本文采用Stata13.0对模型(12)中资本-劳动投入比与资本-劳动价格比的关系进行回归,估计结果见表2。

表2 模型(12)的估计结果

从表2的结果来看,Wald检验值为151.11,表明模型整体拟合较好。要素替代弹性σ为0.5074,中国物流产业资本与劳动之间呈互补关系,这与很多学者的研究结论一致。此外,常数项和资本-劳动报酬比均在1%的置信区间内显著,资本-劳动报酬比每增加1%,则资本-劳动投入比减少0.5074%。

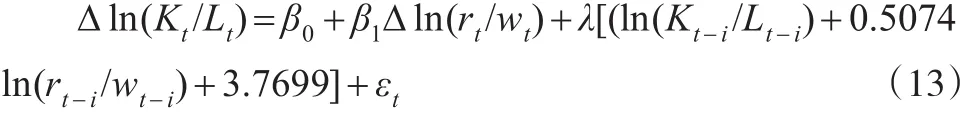

进一步分析可知,资本-劳动投入比与资本-劳动报酬比之间的回归系数为负,即要素价格的下降必然会引起要素投入的增加,这与前文理论分析一致。然而,根据回归结果,并不能对影响要素替代弹性的直接效应和诱致性技术创新效应做更深入的分析。为此,本文借鉴Thirtle研究美国农业诱致性技术创新的方法,通过建立误差修正模型,对物流产业的要素替代弹性进行分解。为进一步获得直接效应和诱致性技术创新效应对物流产业要素替代弹性影响的大小和比重,本文在模型(11)的基础上构建误差修正模型如下:

其中,β1表示资本-劳动投入比与资本-劳动报酬比的短期效应,反映要素替代弹性中的直接替代效应,即在假设技术水平不变的情况下,通过调整资本-劳动的要素比例来实现最优状态下的资本替代劳动的过程;λ反映前一期误差修正项对模型长期均衡的修正程度。从对物流产业的要素替代弹性分析来看,前一期资本-劳动报酬比所引起的资本劳动投入比的变化为λ0.5074,这是诱致性技术创新效应对要素替代弹性的贡献。进一步,对误差修正模型(13)中的各参数进行估计,结果见表3。

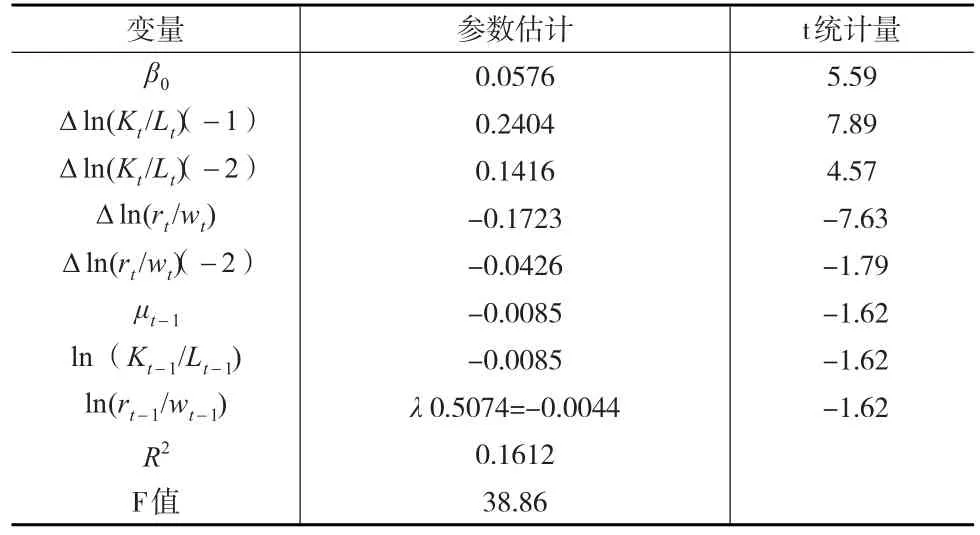

表3 误差修正模型的估计结果表

从表3中各统计量的估计结果来看,模型(13)的拟合效果较好,F检验值的统计量为38.86,DW统计量的值为2.05,各变量在10%的置信区间内显著。在模型中,由于资本-劳动报酬变量Δln(rt/wt)反映要素替代过程中的短期均衡,反映要素替代的直接效应,误差修正模型中ln(rt-1/wt-1)的参数λ0.5074表示对偏离长期均衡的调整力度,反映要素替代弹性的诱致性技术创新效应。从其参数估计值来看,在技术进步水平不变的情况下,物流产业的资本-劳动投入比存在滞后效应,但对当期资本-劳动投入比的影响为正,滞后两期的资本-劳动报酬比每增加1%,则资本-劳动投入比减少0.0426%。误差修正项ln(Kt-1/Lt-1)的系数为-0.0085,表示当短期均衡偏离长期均衡时,会以-0.0085的速度将非均衡状态拉回。由式(13)可知,前一期的资本-劳动报酬比会对当期的资本-劳动投入比产生影响,其影响力为λ0.5074=-0.0044,表明前一期资本-劳动报酬比对当期资本-劳动投入比的影响为负,且前者每上升1%则导致后者下降0.0044%。此外,资本报酬率增加以及劳动报酬率的减少,必然导致资本投入减少,从而引起资本偏向性技术进步的变革,生产要素出现资本对劳动的替代,这部分替代可以由诱致型技术进步效应解释。

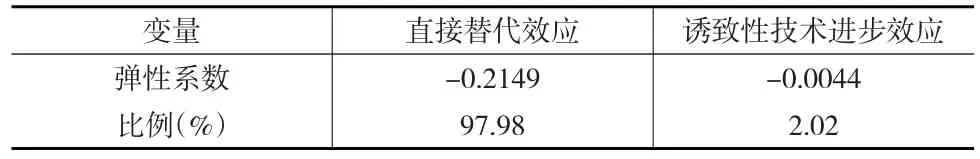

表4将直接替代效应和诱致性技术进步效应对要素替代弹性的贡献率进行了分解,可以看出,中国物流产业的资本-劳动替代弹性主要由直接替代效应引起,占比为97.98%;诱致性技术进步变革所占份额较小,为2.02%。

表4 要素替代弹性的分解结果

可以认为,在1978—2015年间,中国物流产业的要素替代过程仍主要以直接替代效应为主,这一结果与中国的实际相符。这是因为,从产业发展来看,中国物流产业当前仍面临着效率低下、技术落后、资源利用率不合理、发展模式粗放等问题[13],要素价格仍是要素替代过程中的重要决定因素。从要素禀赋来看,相较于资本,聚集于物流产业的劳动力仍相对比较丰裕,虽然近年来有很多学者认为,中国已经出现劳动力供给的拐点,但由于技术进步的偏向性以及劳动力自身素质的制约,仍有大量劳动力从事低技能以及进入门槛较低的行业,无法实现自由就业[14]。从产业的长远发展来看,作为与工业匹配的生产性服务业,技术进步仍是实现经济增长方式由粗放型向集约型转变的核心。有学者认为,物流产业技术进步的速度远低于物流产业的平均增长速度[15],技术创新仍是物流产业发展的关键。

4 结论

本文在CES生产函数的基础上,构建了要素替代弹性估算及分解的理论模型,将要素替代弹性分解为直接替代效应和诱致性技术进步效应。并利用1978—2015年中国物流产业的相关数据,对中国物流产业的要素替代弹性进行了测算,得出中国物流产业的要素替弹性界于0与1之间,资本与劳动力两种生产要素呈互补关系。同时,通过测算得出,在资本与劳动两种生产要素的替代过程中,直接替代效应和诱致型技术进步效应分别占97.98%和2.02%。这意味着,中国物流产业的要素替代弹性仍以价格因素为驱动的直接替代效应为主,诱致型技术进步对物流产业的替代弹性的影响较小。