锥颅置管引流与去骨瓣减压术在单侧脑出血患者手术疗效分析

2018-02-22朱福彬李剑平廖振华娄长礼曾华元

朱福彬 李剑平 廖振华 娄长礼 曾华元

[摘要]目的 探讨锥颅置管引流治疗单侧脑出血患者的效果。方法 选取2016年1月~2018年6月我院收治的60例单侧脑出血患者作为研究对象,根据手术治疗方案将其分为对照组(n=30)和观察组(n=30)。对照组患者采取开颅血肿清除术+去骨瓣减压术治疗,观察组患者采取锥颅置管引流术治疗。比较两组患者的治疗效果、手术情况、并发症情况及病死率。结果 观察组患者的治疗总有效率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组患者的术中出血量显著少于对照组,手术时间、住院时间均显著短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。两组患者的并发症总发生率及病死率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。结论 对于单侧脑出血的患者,采取微创锥颅置管引流术,手术效果显著,可缩短住院时间,值得在临床进一步探讨和推广。

[关键词]单侧脑出血;锥颅置管引流;开颅血肿清除术;去骨瓣减压术

[中图分类号] R651.11 [文献标识码] A [文章编号] 1674-4721(2018)12(a)-0067-03

高血压脑出血属于常见的神经系统病变,患病率高,且致残率和病死率均较高[1]。手术是主要的治疗方法,效果优于保守治疗,据报道保守治疗的病死率高达40%~70%。过去临床对于脑出血的手术治疗方法主要有开颅血肿清除术、神经内镜清除血肿术、穿刺吸除血肿术、脑室穿刺外引流术等。选择何种手术治疗以获得最佳治疗效果十分重要。本研究选取我院收治的60例单侧脑出血患者作为研究对象,旨在探讨锥颅置管引流治疗单侧脑出血患者的效果,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料

选取2016年1月~2018年6月我院收治的60例单侧脑出血患者作为研究对象。纳入标准:具有明确高血压病史,且经头颅MRI或CT确诊为脑出血的患者;家属已签署知情同意书的患者;ASA分级Ⅰ~Ⅱ级的患者;临床资料完整的患者。排除标准:凝血功能障碍者;手术禁忌证者。根据手术治疗方案将其分为对照组(n=30)和观察组(n=30)。观察组中,男18例,女12例;年龄36~74岁,平均(59.22±1.03)岁;高血压病程平均(18.46±1.25)年;血肿量平均(34.17±1.94)ml;格拉斯哥昏迷量表(GCS)评分平均(7.90±0.22)分;血肿部位:基底节14例,脑室出血9例,基底节出血破入脑室7例。对照组中,男16例,女14例;年龄36~76岁,平均(59.25±1.00)岁;高血压病程平均(18.44±1.28)年;血肿量平均(34.15±1.97)ml;GCS评分平均(7.92±0.21)分;血肿部位:基底节16例,脑室出血9例,基底节出血破入脑室5例。两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有患者均已签署知情同意书,本研究经我院医学伦理委员会批准实施。

1.2方法

对照组患者采取开颅血肿清除术+去骨瓣减压术治疗,根据患者具体的血肿部位,选取颞顶瓣、颞瓣、枕骨瓣、额颞瓣进行开颅,以距离血肿最近的位置,注意避开功能区,进入到血肿腔内,于直视下将70%~80%血肿清除,无需将内侧壁完全清除。若出现活动性出血,立刻采取电凝止血,并使用0.9%氯化钠反复冲洗血肿腔,并采用止血纱布止血,留置引流管,对于硬脑膜采取减张缝合。观察组患者采取锥颅置管引流术治疗,医生根据CT定位血肿位置,并测量血肿中心点,于患者的头皮上,采用定位尺进行定位,穿刺点尽量避开脑功能区,且采取颅锥将颅骨錐通,并依照测量的深度,将一次性颅脑外流器通过软通道置入,抽吸注射器,不可过度地负压抽吸。对于存在较多血凝块的患者,应该采用碎吸器将血凝块进行碎吸处理,抽吸到所计算量的50%~60%,即可停止,将引流管置入,在术后的24 h,注入2万~4万U的尿激酶到引流管内,夹管2~3 h放开引流,连续2~4 d,并依照CT检查结果拔除管道。在24 h后给药可降低闭塞破裂血管再出血的风险。

1.3观察指标及评价标准

比较两组患者的治疗效果、手术情况(手术时间、术中出血量、住院时间)、并发症情况(肺部感染、尿路感染、再出血)及病死率。治疗效果分为显效、有效、无效。显效:手术治疗后,患者的意识清楚,生活基本自理,且无语言障碍,CT提示血肿清除,肌力Ⅳ~Ⅴ级;有效:手术治疗后,患者语言障碍和肢体障碍有所减轻,生活尚可自理,CT提示大部分血肿清除,肌力Ⅰ~Ⅱ级;无效:手术治疗后,患者生活尚不能自理,临床症状加重等[2]。治疗总有效率=(显效+有效)例数/总例数×100%。

1.4统计学方法

采用SPSS 21.0统计学软件进行数据分析,计量资料用均数±标准差(x±s)表示,两组间比较采用t检验;计数资料采用率表示,组间比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1两组患者治疗总有效率的比较

观察组患者的治疗总有效率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表1)。

2.2两组患者手术情况的比较

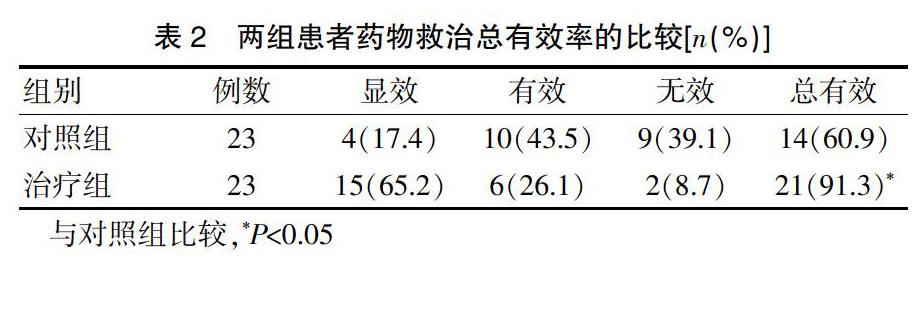

观察组患者的术中出血量显著少于对照组,手术时间、住院时间均显著短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)(表2)。

2.3两组患者并发症总发生率及病死率的比较

两组患者的并发症总发生率及病死率比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表3)。

3讨论

对于高血压脑出血患者,其颅内出血可引起颅内压急剧升高,当颅内压高到一定的程度,即可形成脑疝、间脑和脑干受压,可威胁患者的生命健康[3]。脑疝属于高血压脑出血最严重的并发症,若脑疝形成时间>2 h,即可提示预后不良,故解除脑干受压、及时降低颅内压、防止脑疝属于抢救患者的关键之处[4]。过去有学者研究表明,患者在发生高血压脑出血后的20~30 min,多会形成血肿,且出血可自行停止,而在形成血肿的6~7 h后,因血肿的急性占位挤压,会使周围脑组织受到一定的损害,可使血管周围、血肿周围正常脑组织发生坏死、脑组织水肿,且可呈加剧状态[5]。在正常的神经细胞缺氧和缺血后10~20 s,即可发生电位变化;20~30 s后,大脑皮质的生物电活动即可消失;30~90 s后小脑和延髓的生物电活动消失;5 min后神经细胞可出现不可逆损害,即缺血级联反应[6]。血肿压迫的时间与周围组织不可逆损伤成正比,因此对于高血压脑出血的患者,其手术的时机可直接对手术效果造成影响[7]。超早期手术治疗,可及时地将血肿清除,减轻脑组织损伤,控制出血,以免造成血肿扩大,减轻脑水肿,降低致残率[8]。不过也有部分学者认为,在超早期,脑出血尚未完全稳定,可出现术中止血困难、易复发等,因此在发生脑出血的7~24 h选择手术治疗最佳;若是在脑出血后的24 h再进行手术,手术操作简单、手术视野清晰、止血方便、有利于清除血肿,不过可出现脑灌注压降低,血肿周围脑组织的脑血流量减少,导致颅内压升高,脑组织不可逆性损伤[9]。故医生应该根据患者的病情、手术方式等综合考虑,选择合适的手术方式[10]。

开颅血肿清除术+去骨瓣减压术属于临床传统的手术方式,相较于保守治疗而言,其对于脑出血患者的救治起到了重要的作用,可降低致残率和死亡率[11]。但该手术方式也存在一定的局限性,从进行CT诊断和术前准备到实施手术的时间可超过90 min,且该手术对于患者的耐受性要求较高,对于高龄患者,可出现不可耐受的情况,且并发症多,在进行手术后患者的生活质量明显下降[12]。不过对于中线移位严重、且出血多、存在脑疝、年龄<65岁的患者,采取该种手术方式仍然属于最佳的治疗手段[13]。锥颅置管引流术可以在局部麻醉下进行手术,其具有创伤性小、手术时间短、术中出血量少、术后恢复快等优点,且可尽快地解除颅内高压,及时挽救患者的生命健康[14-15]。但其也有不可确切止血、容易引起颅内感染等缺点[16-19]。笔者认为锥颅置管引流术适用于体弱和高龄患者,且手术时间应选在24 h后出血相对稳定期。

本研究结果提示,观察组患者的治疗总有效率显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组患者的术中出血量显著少于对照组,手术时间、住院时间均显著短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);两组患者的并发症总发生率及病死率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

综上所述,对于单侧脑出血患者,采取微创锥颅置管引流术,手术效果显著,可缩短住院时间,值得在临床进一步探讨和推广。

[参考文献]

[1]刘强,胡胜,傅丹,等.不同手术方式治疗241例高血压脑出血病人的效果比较[J].湖北理工学院学报,2014,12(1):53-55.

[2]王东兵,高广伟.微创锥颅血肿引流术与小骨窗开颅术治疗高血压脑出血的效果比较[J].保健医学研究与实践,2016, 13(6):42-44.

[3]王艳证.锥颅置管引流术加尿激酶治疗高血压脑出血112例[J].基层医学论坛,2015,19(36):5179-5180.

[4]万鹏,肖鹏,郭盛.开颅血肿清除术与微创锥颅立体定向软通道置管血肿引流术治疗高血压脑出血的比较[J].内蒙古中医药,2013,32(27):39-39.

[5]吴晓宇.锥颅引流术与小骨窗开颅显微手术治疗高血压基底节区脑出血患者的疗效比较[J].医疗装备,2017,30(6):18-19.

[6]梁伟,张学军,王东挺,等.比较立体定向置管血肿引流术与微创锥颅血肿碎吸术对腦出血患者术后再出血的影响[J].血栓与止血学,2017,23(6):958-960.

[7]黄英文,卢林友.锥颅置管脑内血肿引流术治疗高血压基底节脑出血44例[J].健康之路,2013,12(10):128-129.

[8]曹屹东,姜雪,贾栋.锥颅血肿穿刺体外引流术治疗高血压脑出血回顾性研究[J].中外医疗,2013,32(21):76.

[9]崔汉江,杨勇.经额锥颅软通道置管治疗基底节区脑出血[J].长江大学学报(自科版),2017,14(16):22-23,28.

[10]杨朔,文上康,覃木秀,等.高血压脑出血患者实施微创锥颅引流术的手术情况与术后恢复效果观察[J].中国实用医药,2017,12(9):44-46.

[11]林友榆,施清晓,黄银辉,等.微创锥颅置管引流术中硬通道与脑动脉血管网关系的探讨[J].中华老年多器官疾病杂志,2016,15(4):279-282.

[12]朱福彬,廖振华,李剑平.基层县级医院行经额锥颅置管引流在高血压脑出血治疗中的临床观察[J].临床医药实践,2017,26(1):67-69.

[13]裴明和,孙捷.锥颅引流术与小骨窗开颅术治疗高血压脑出血的疗效对比[J].中国现代医生, 2015,53(16):30-32.

[14]弓开弦.锥颅血肿抽吸引流术与开颅血肿清除术治疗高血压脑出血的效果[J].临床医学研究与实践,2017,2(17):141-142.

[15]熊国平.锥颅血肿引流术微创治疗老年高血压脑出血的疗效评价[J].当代医学,2016,22(13):83-84.

[16]王振宇.高血压脑出血行小骨窗微创脑出血清除术治疗的疗效评价[J].中国医学创新,2017,14(24):87-89.

[17]孟恩平.微创颅内血肿清除术治疗早期高血压脑出血的临床疗效[J].中国现代医生,2016,54(8):46-48.

[18]杨志明,胡帮红,杨波,等.微创引流术对老年高血压脑出血患者炎性介质、脑出血标志物水平的影响[J].疑难病杂志,2018,17(5):437-441.

[19]阮清锋.改良式双孔锥颅置管引流术治疗慢性硬膜下血肿疗效分析[J].中外医学研究,2016,14(15):25-27.

(收稿日期:2018-07-31 本文编辑:任秀兰)