基础研究:核物理创新的源泉

2018-02-22李志宏郑云

李志宏 郑云

核物理基础研究包括强子物理、核物质性质和相变、核结构和动力学、核天体物理等领域。核物理基础研究在核技术应用的设计阶段起着举足轻重的作用,并不断为核技术的应用开辟新途径。由于其重要性、基础性和复杂性,目前仍然是一门快速发展中的前沿学科。

中国原子能科学研究院的核物理研究是围绕我国国防核事业的需要而发展起来的,对我国核科技、核工业的建立与发展起到了先导性与基础性的作用。中国原子能科学研究院的核物理基础研究最早起源于上世纪50年代,当时分为两个研究室,即从事原子弹研制阶段35#任务的轻核反应核数据测量的老七室和从事原子核理论研究的核理论研究室。彭桓武院士、于敏院士、邓稼先院士、何泽慧院士、丁大钊院士、张焕乔院士先后在研究室工作,并为“两弹一星”研究作出过重要贡献。1986年,HI-13“串列加速器”建成并正式运行之时被命名为12室,成立12室的初衷是以串列加速器及其物理实验终端为技术平台,开展低能核物理基础研究前沿领域的相关课题。三十多年来,基础研究一直受到政府以及一些老科学家们的重视。随着时代变迁,课题组不断演变、整合,目前拥有四个研究组:核反应研究组,核结构研究组,核天体研究组与核理论研究组。

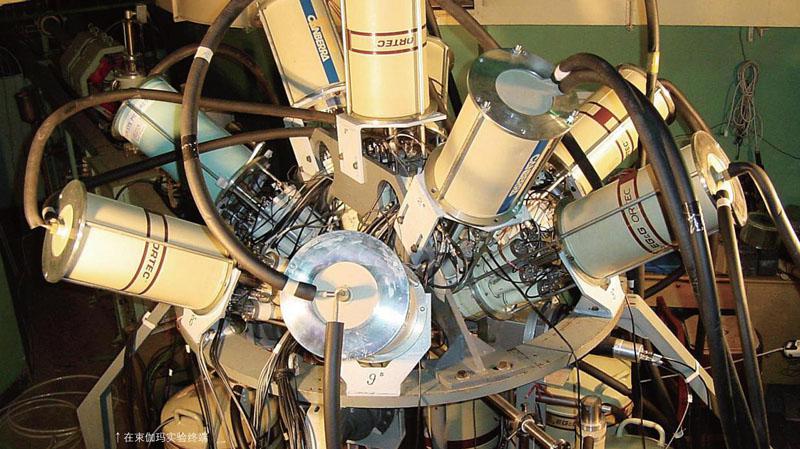

我国核物理基础研究队伍主要集中在北京、兰州、上海、合肥、成都、长春、武汉等地区的研究院所和高等院校,应用研究队伍的分布则更为广泛。主要装置是位于兰州的HIRFL和北京的HI-13串列加速器。核物理理论研究受装置条件限制较小,相比于实验研究,与国际水平的差距较小,并在某些领域方向形成了自己的特色,处于国际领先地位。目前,我国核物理研究装置仅能提供能量小于GeV/u的重离子束流,在中低能区的某些研究点上具备了一定的国际竞争力。目前研究室基于HI-13串列加速器用于开展实验的设备主要有:放射性次级束流线(GIRAFFE)、北京Q3D磁谱仪、核反应实验终端和在束伽玛实验终端等。

早期的实验核物理研究工作大部分是在HI-13串列加速器上完成的。核物理基础研究室第一批科研人员在串列加速器上开展的主要工作有: “垒下重离子熔合反应”“新核素合成”“原子核高自旋态研究”等,均取得阶段性研究成果。串列加速器上首个在束实验是1986年12室杨春祥研究员带领团队完成的,实验首次观察到镥-167三轴超形变带,这是国内核物理实验中发现的第一个超形变带,也是国际上找到的第三个罕见的三轴超形变带。《科技日报》以“率先发现镥-167三轴超形变一我国核结构研究获重大突破”为题,报道了这一发现。在此之后,核物理基础研究在串列加速器上开展的主要工作有:低能重离子反应研究、高自旋态γ谱学和结构研究、多极巨共振研究、低自旋特殊核态研究等,均取得较好的科研成果。研究成果获得1991年度部级科技进步一等奖和1999年度国家自然科学奖三等奖。

1993年,核天体研究组在HI-13串列加速器上建成了国内第一个次级放射性核束装置,产生了碳-11、氟-17次级放射性束。该成果获得1994年度部级科技进步一等奖。1994年,又产生了氦-6、铍-7、氮-13次级放射性核束。1995年,利用铍-7束测量了7Be(d,n)8B反应角分布,在国际上率先使用渐进归一化常数方法,导出了与著名的太阳中微子丢失之谜密切相关的7Be(p,γ)8B反應的天体物理S因子。该成果受到国内外同行的高度重视,被评价为“一个杰出的实验”。核物理所柳卫平为第一作者的发表于1996年7月《物理评论快报>(Physics Review Letters)杂志的论文,成为第一个被该期刊登载的在国内完成的实验核物理研究成果,并引发了若干类似的实验和理论研究工作: “HI-13串列加速器上次级放射性核束的产生和应用”获得1996年度国家科技进步奖二等奖,入选《光明日报》组织评选的1996年“中国十大科技新闻”之一,白希祥代表课题组出席了1996年12月8日在人民大会堂举行的国家科学技术奖颁奖大会,柳卫平获得1996年度香港求是科技基金会“杰出青年学者(物理)奖”。

在束γ谱学和高自旋态研究方面进行了广泛的国内、国际合作。1997~2000年间,由中国原子能科学研究院牵头,与吉林大学、兰州近代物理所以及上海原子核所合作开展的自然科学基金重点项目“远离稳定线原子核结构的在束和衰变研究”,取得了一批优秀成果。在HI-13串列加速器上通过转移反应研究和发展的ANC方法,发现硼-12第二、第三激发态和碳-13第一激发态为单中子晕态,锂-6第二激发态为中子质子晕态,扩大了晕核研究范围。核物理理论研究在裂变物理、核结构、壳模型理论、相对论平均场理论、输运理论以及相对论核一核碰撞理论方面取得了高水平的研究结果。“微观输运理论的发展及其在中高能重离子碰撞中的应用”研究,获得中国物理学会1998~1999年度吴有训物理奖;“核子性质和结构及核物质集体激发机制的非微扰研究”,获得1999年度国防科工委科技成果一等奖。

“十五”期间,核天体研究组得到了“国家重点基础研究发展规划”(973计划)、国家杰出青年基金、国防基础科研基金,以及两项自然科学基金重点基金和多项面上基金的资助。利用我国第一个低能放射性离子束实验装置,开展了核结构和核天体物理若干前沿课题的研究,取得了一系列研究成果。美国联合核天体物理研究中心JINA的R.H.Cyburt和M.Wiescher教授等人把我们的结果应用于X射线暴的计算,解决了模型计算与天文观测结果的分歧。实验得到的天体物理反应率被国际核天体物理反应数据库JINA推荐使用。

近年来,核反应研究组开展替代反应法的研究,确立了轻带电粒子如p,d,3He,α等俘获反应作为替代反应的技术路线,避免了复合核自旋修正的困难,为重要核反应截面测量提供了一种新的方法。他们还研究了Z=10-20区间内丰质子滴线附近核的质子和双质子衰变谱学,部份成果已被国际著名数据库一美国国家核数据中心(NNDC)收录,成为双质子衰变谱学的先行者之一。这方面的部分工作被《亚太物理通讯》作为研究亮点而报道,多次在国际会议上做特邀报告,产生了广泛的国际影响。核天体研究组采用截面较大的转移反应替代天体物理能区截面极小的(α,n)反应的研究思路,测量了对宇宙重元素产生之谜有重要意义的13C(α,n)16O反应的激发函数和反应率,澄清了国际上现有结果间高达25倍的分歧,发表国内首篇Astrophys.J核物理实验论文。核结构研究组通过不断的探索和研究,逐步掌握了从fs到ps量级,再到ns量级的原子核寿命测量技术,进而开展了相关的核物理前沿领域的研究工作,在原子核形状相变和手征性研究等领域取得了很多研究成果。理论研究方面,开展了介质中核子有效质量劈裂问题的研究,研究结果对于进一步确定介质中的核力,理解和解释各种奇异原子核的结构、反应规律以及天体物理中的一些现象,比如中子星的性质等,具有非常重要的意义。2014年5月1日,研究结果发表在《物理快报B》上。另外一项关于高能核-核碰撞理论研究成果也于同年发表在《物理快报B》上。

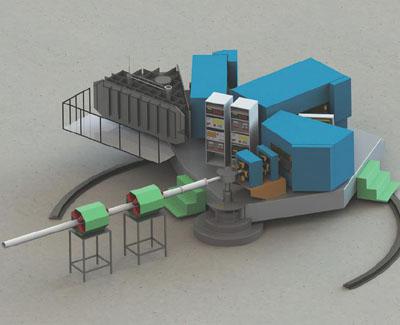

“十三五”以来,核物理基础研究室捷报频传,相继获得自然科学基金重大项目一项、科技部重点研发计划两项、自然科学基金重点项目一项、联合基金和自然科学基金面上项目等多项。2016年3月1日,锦屏深地核天体物理实验室(JUNA)的现场建设在四川省西昌市中国锦屏地下实验室(CJPL)正式启动。开展关键天体物理核反应的精确测量是核天体物理未来发展不可或缺的重要方向,该实验室将为国际上开展天体物理核反应精确测量提供一个新的顶级平台。2017年5月27日上午11点,锦屏深地核天体物理实验项目(JUNA)的强流加速平台在原子能院首次地面出束,在靶上获得260keV、3mA的质子束流。系统稳定工作40分钟,为后续达到使用指标打下基础。2017年6月28日,核反应研究组在奇特核体系光学势研究取得的重要成果“Is the Dispersion Relation Applicable for Exotic Nuclear Systems? The Abnormal Threshold Anomaly in the 6He+209Bi System”,被国际权威物理学期刊《物理评论快报》(Physics Review Letters)接受发表。论文第一作者杨磊博士,通讯作者林承键研究员及参加该研究的贾会明研究员、张焕乔院士等均为研究组主要成员,多年来他们一直致力于该领域的研究。2017年9月1 1日,以颜胜权为第一作者的研究工作“The95Zr(n,γ)96Zr cross section from the surrogate ratio method and its effect on the s-process nucleosynthesis”被《天體物理杂志》(Astrophysical Journal)正式接受发表。这是继2012年美国天文学会《天体物理杂志》首次刊登我国实验核物理研究成果以来,再次接受核天体研究组的实验成果。2018年6月21日,北京ISOL项目迎来了新的里程碑,龙腾北京ISOL预研项目通过了集团公司评审。

中国原子能科学研究院的核物理基础研究在过去取得了很好的科研成绩,在该学科方向上处于国内领先水平,在国际上也有一定的知名度。研究成果在PRL、APJ、PLB等国际一流核物理期刊上发表,论文获得广泛引用和好评。近百项实验数据被国际权威数据库收录,多项数据被推荐使用。获得多项科学技术奖励,其中包括:国家自然科学三等奖1项,国家科技进步二等奖1项,国防科学技术一等奖1项、二等奖4项,北京市科学技术三等奖4项,吴有训物理奖4人次,胡济民教育科学奖6人次。获得多项科技部973项目(科技部重点研发计划),国家自然科学基金委员会的重大项目、创新群体项目、重点基金项目、重大仪器项目、重大国际合作项目和面上项目的资助。

在科研不断取得突破的同时,研究室非常重视研究团队建设,想方设法活跃室内学术氛围,积极开展“以党建工作带动核物理基础学术交流,以技术党课推动核物理基础业务发展”活动,为广大职工提供了良好的学习交流平台。近年,除了获得上述的吴有训物理奖和胡济民教育科学奖等奖项外,两人成为院学术技术带头人培养对象,一人获得集团公司“创新创效”一等奖,分别有一人申报“国家拔尖人才”和中国核工业集团公司“菁英项目”。2010年以来,五位院五四报告特等奖获得者均来自核物理基础研究室,获院优秀博士论文三人,优秀硕士论文两人。

不忘初心,牢记使命!

核物理基础研究室全体科研工作者将在未来科研征程上继续创新,不断为国家核事业作出贡献。