中国传统古村落:大埔县百侯村

2018-02-20肖文评

肖文评

梅州地处粤东北山区,属经济欠发达地区,传统乡村社会基本延续。近年来随着村落人口外流增多,传统村落“空心化”现象越来越严重。但因为客家人对传统文化的固守,传统村落基本保持完整,村落宗族、民俗等活动依然延续。先后有6个村镇被评为中国历史文化名村名镇,40个村落入选中国传统(古)村落保护名录;有8个村镇被评为广东省历史文化名村名镇57个村落被评为广东传统(古)村落,这在广东全省各地市中是数量最多的。

为让读者感受梅州古村古镇古村落的风采,本栏目近期将陆续刊出梅州市各县区的国家级、省级历史文化名村名镇、传统(古)村落,敬请期待。

百侯是位于梅州市大埔县东南部的一个聚落,距县城湖寮镇10公里。2009年被广东省文联等评为“广东省古村落”,2010年被国家文物局、住建部评为全国第一批“中国历史文化名镇”,2013年入选“中国传统古村落”名录,2014年被评为国家“4A”级旅游风景区。

百侯以一个约20平方公里的盆地为中心,包括周围方圆约10公里的丘陵山地,发源于福建南靖县湖山的韩江主要支流之一的梅潭河从盆地中间穿流而过。百侯原名白堠,相传因在水口马山上的土堡、烟墩是用白色的石头所建而得名;又传是因白姓人先于此居住而得名。1920年村人改为今名,以示出了很多人才,同时期望能出更多的人才。

图1 大埔县百侯盆地

相传本地土著有钟、苏、白、雷等姓,唐代有曾姓等来此开基,宋代有江、蔡、钱等姓入村。现在村中主要姓氏,均于宋元之际从福建、江西等地迁来定居。杨氏始祖四十一郎,相传于宋末从宁化石壁村迁来,现传至28世;池氏始祖念三郎,相传于宋末从宁化石壁村迁来,现传至25世;肖姓始祖念三郎为江西泰和人,相传宋末任潮州路总管,因避乱而定居于此,现传至28世;李姓始祖念八郎,于元初自福建上杭县官田迁居百侯溪南坪上开基,现传22世;丘姓始祖念八郎,于明洪武四年(1372)由福建上杭县迁居百侯,现传至24世。

百侯盆地现有1万多人,有杨、肖、丘、池四大姓和十多个小姓,实际真正的大姓为隔河而居的杨姓和肖姓,杨姓居侯南,有7000多人;肖姓居侯北,有5000多人。侯南还有池、丘、李、钟、张、陈等姓,侯北还有林、陈等姓,侯东有肖、杨、陈等姓,侯西有杨、曾、肖等姓。其中丘姓600多人,池姓200多人,其他各姓均在100人以下。

图2 种德堂

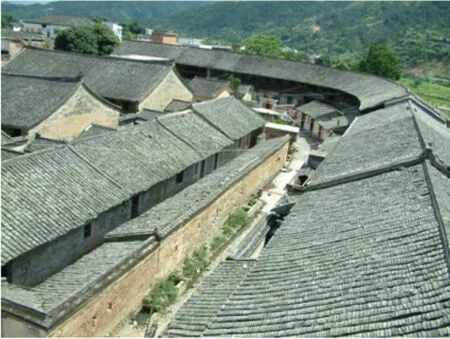

图3 大书斋

走进村落,民居、祠堂、庙宇、街市300余间。其中侯南自清中叶以来,有“三十六条巷,巷巷都一样”的说法,村落防御性强。当然,这是近800年来历史“层累”的结果。就空间布局而言,以盆地中央沿河两岸及墟市为中心,大姓居于中间,小姓居于大姓两边及盆地边缘的山脚下甚至山腰。就时间格局而言,从明末以来,有以盆地中央为中心向四周扩展的趋势。

就村落民居建筑的时间格局,以侯南杨姓为例,现存最早的一批民居建于明代后期,位于村中央,有杨淮于嘉靖年间所建种德堂、大书斋等。

图4 保定楼大门

图5 保定楼枪眼

图6 保定楼的围楼

其次为明末清初所建的以防御为目的的三座大土楼,位于距村中心约500米的田中央(今名楼下)(1823年被大水冲塌,但地基仍在)。侯北下村则有鸣凤楼、保定楼等。还有为祭祖合族为目的而建的杨氏小宗祠延庆堂和大宗祠孝祀堂等。

再次为康雍时期杨之徐等考中科举为官者在北面和南面所建的府第式建筑科甲第(举人杨潄弓建)、谷诒堂(进士杨之徐建)、太史第(翰林杨赞绪建)等。

图7 穀诒堂

图8 太史第

再次为乾隆中后期一批为官者和经商者在村庄的南部和北部河边所建的府第式建筑,如通议大夫第(杨赞绪建)、诏许堂(商人杨梦奇建)、安敦堂(商人杨梦广建)等。

连接各民居的,是一条条的巷道。至此,村庄的主体基本定型,有“三十六条巷,巷巷都一样”说法。外人不熟悉,进去不一定能出得来。

图9 通议大夫第

图10 昭许堂

到民国初年,一批在上海、汕头和南洋经商致富者在村中盖的中西合璧式建筑。其中在村庄南部村口地方建有3座中西合璧式的洋楼海源楼、肇庆堂、企南楼。

这种村落的布局和建筑风格,基本体现了百侯地方社会经济文化发展与社会变迁的脉络。

图11 企南楼

图12 肇庆堂洋楼

百侯村落发展是粤东客家社会变迁的一个缩影。明代中后期该地动乱不断,“山贼”不少。但入清以后,人口飞速发展,宗族发达,民俗活动众多,社会关系复杂。文化发达,科举仕宦不断,成为远近闻名的“文化之乡”。乾隆以后出外谋生者很多,成为著名的“侨乡”。

有关百侯当地历史的早期记录,是唐代曾姓人的墓碑和宋末元初百侯各大姓肖、杨、池、张、李等定居开村的传说。碑刻材料有宋代开禧元年(1205)蔡仙圳钱公超石刻,成化十八年(1483)侯北圭竹宫、嘉靖十一年(1532)侯南端平寺的碑刻等。杨氏、肖氏等从明代弘治年间起,即有人读书,和官府关系密切。但同时,从明代中叶起,赣、闽、粤地方一直山寇海盗不断,社会动荡不安。明嘉靖三十九年至四十一年饶平县人张琏在粤闽边境创建“飞龙国”,百朗村的罗袍为其重要将领,分别被张琏分封为“顺一王”“产平王”“天罗王”。张琏事件使百侯人付出惨重代价之后开始转向,读书应考,与官府建立密切联系。至崇祯年间,已有两人考中举人,并积极参与平定地方动乱。清初的王朝更替,正逆难分,百侯各姓与粤东豪强吴六奇、李士淳等关系密切。

从清初康熙后期开始,百侯就人满为患,人多地少。如杨氏,清初才数百人,至康熙三十年约1000余丁,至康熙五十五年达2000余丁。生计和管理问题成为当时面临的最主要问题。移民开垦周围山地,定族规、建祠堂,设祖尝、义田,设族学鼓励子弟读书为官等,都是为此而采取的举措。从那时起,有人迁居外地,有人迁居周围山区垦荒,有人在本村开墟场做生意,有人出外经商、做工,出现了多元化的谋生方式。从清中叶起,当地有一句俗语,“杨姓人吃街场,肖姓人吃田洋,池姓人吃鱼塘,邱姓人吃祖尝”,基本反映了当地社会经济分工。民国期间,百侯有“三多”,即教书先生多,出南洋的多,裁缝多。据调查,村中有一半人不会种地。

百侯为粤东著名的“文化之乡”,重视教育,读书成风。明清时朝考中进士19人(其中翰林5人),举人105人,均超过全县总数的40%。其中杨氏有“一腹三翰院”、“同榜三进士”、“同堂七举人”的美誉,使杨氏宗族的社会地位急剧上升,成为粤东地方的名门望族。不少家庭世代以读书、为官、教书为业。村中的府第式民居,多是这些官宦家族所建。

百侯近代教育起步早,社会影响大。1905年开始办小学,1923年开办初级中学,1933年办师范,1942年办高中,成为全国少见的乡村私立完全中学。1933年国民政府中将参议杨德昭请著名教育家陶行知先生推荐南京晓庄师范教师和学生来百侯中学任校长和骨干教师,改革教育模式,实行“生活教育”,以“小先生制”普及乡村教育,其成果反映在校长潘一尘所编、由上海儿童书局总店于1934年出版的《一个南方的普及教育运动》中。“北有晓庄,南有百侯”,一个偏远山村的教育由此走在前列,闻名全国。学校教育质量高,为社会培养了大量人才。

百侯是有名的“华侨之乡”,很早就有出外谋生的习俗。从清朝乾嘉以来,村人开始大批出外谋生,先是集中在潮州、苏杭等地,道光以后集中在上海、汕头和南洋。全村现居于马来西亚、印度尼西亚、新加坡等地的华侨,达3万余人,超过了本村居民。

从康熙后期开始,村人开始种植烟叶,至乾隆期间有村人在潮州城等地开烟丝店,专营本村所产烟叶。至民国初年,村中有烟厂数十家,工人四五百人,每年产值数十万元,成为闻名全国的“潮烟”的重要产地。民国初年在上海经商的名人有杨富臣、杨虎臣等,参股创办上海福安、新新等五大公司,与青红帮、军政界关系密切。在汕头,杨俊如创筑樟汕轻便铁路,杨富臣、杨虎臣创办集成发公司,杨采芹开办玛丽服装公司等。

百侯宗族组织发达。村中祠堂众多,其中杨姓有80余座,肖姓30余座,实行严格的大小宗制,有完备的祭祀制度。编修族谱,制订族规,有严格的经营管理制度。

民俗活动众多。民俗活动有鲤鱼灯舞、游珠灯、祈春福、龙舟赛、八月节、酬秋福等,有整套的礼仪制度。村落庙宇众多,其中村中央有五显庙,村头和村尾有三山国王庙和平政公王庙,河边有观音庙、妈祖庙等,四周还有马山寺、宝林寺、龙安寺等,每年都有定期的迎神游村的活动。

百侯人杰地灵,文风鼎盛,人才辈出。近现代从古镇走出上将1人,中将4人,少将6人,中国科学院院士1人,高等院校正副校长12人。