庆阳合水县塔儿湾石造像塔艺术研究

2018-02-17李泾婷

李泾婷

摘 要:塔儿湾石造像塔是陇东宋金时期重要的佛教文化遗址,作者通过对合水县塔儿湾石造像实地调查和资料的整理与比较,从艺术学角度对塔儿湾石造像塔人文背景、艺术形制、造像内容、造型特点、艺术价值等方面进行了分析与探讨。塔儿湾石造像塔所呈现出的鲜明的艺术特征,证明它是陇东宋金佛教艺术传承的重要部分,对中原佛教文化交融流变,乃至对整个陇东地区佛教艺术的系统研究,都具有重要的学术价值和现实意义。

关键词:合水县;塔儿湾石造像塔;人文背景;艺术形制;造像内容;艺术特点;学术价值

1 地理环境及历史沿革

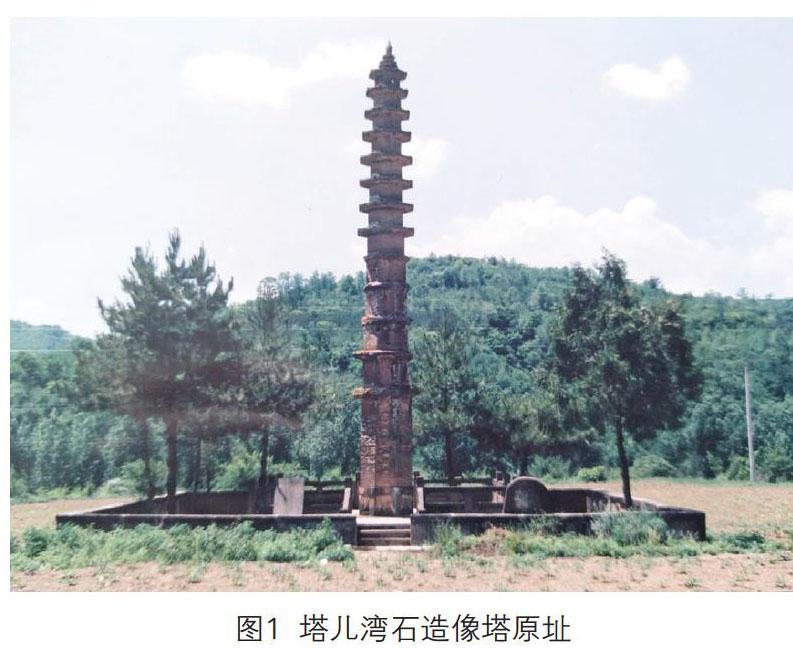

塔儿湾石造像塔(图1、图2)位于庆阳市合水县城东北部约70千米的太白乡苗村塔儿湾子午岭林区山丛中。根据塔儿湾石造像塔的风格和塔内出土的文物推断,此塔的建造时代为宋代。2013年塔儿湾石造像塔被评为第七批全国重点文物保护单位,现已移至合水县博物馆院内。

子午岭横亘黄土高原腹地,地跨陕西、甘肃两省,海拔1600~1900米,南北约400千米。子午岭在庆阳境内纵贯正宁、宁县、合水、华池四县,南北长207千米,森林覆盖总面积497平方千米,约占全市总面积的1/5,为庆阳天然自然屏障,且文化遗产丰富,底蕴深厚。塔儿湾石造像塔所在的太白乡苗村属子午岭文化区,风景宜人,河水绕青山,风光葱茏秀丽。

自北魏尊佛教为国教以来,唐、宋、辽、金、西夏、明、清诸代都很尊崇佛教。在长达一千多年的时间里,子午岭地区建造了众多石窟,说明在这一带佛教信仰流传时间久长,并且有着广泛的信仰基础。且此地正好靠近秦直道,是历经宁夏的必经之地。发达的交通与经济、重要的战略地位等优越条件,对佛教文化的传播起到了巨大的推动作用。

从时代分布来看,该地区的佛塔以宋代居多。北宋与西夏在子午岭一带对抗,这里成为宋朝的战略要地。频繁的战争使民众感到恐惧,而士兵时常战死沙场,所以当地民众广造佛塔或求得平安,或追怀死者。

塔儿湾石造像塔受子午岭地区佛教文化兴盛的影响,在佛教文化东西交流中发挥着重要作用,是东西佛教文化传播的重要物质遗存,也对研究中原佛教文化与西部草原少数民族佛教交融、变化有着重要意义。

2 塔儿湾造像塔艺术形制

塔儿湾造像塔采用当地砂岩雕凿,由大小石块干叠成形,八角十三层,成密檐式,塔高10.795米,上有塔刹。塔基和第1层塔体为多块石料组合,第1层特高,达2.24米,占全高的1/9。其他各层的塔体、塔檐均为整块石料。塔体为空心环状八面体。

①塔基:塔基经清理为夯土,深2.3米。夯土上有4块条石平铺,构成边长1.45米的正方形。塔基上为整环形八面体,每面浮雕1个天王或力士,相间雕饰。天王站立,头戴兜,身着铠甲,双肩饰飘带;力士半蹲,头戴帽,身着短窄衣裤,袒胸露脐,一手上举,一手按膝。塔基高0.475米,直径1.3米,再上置厚0.2米的八角形块石,其径1.4米。

②第1层:第1层高达2.24米,占全高的1/9。布满造像,共608身。塔分8面,每面9层。最下面2层为素面砖块,构成天宫;素面砖块之上为4层浅浮雕砖块,共造像416身;这4层之上每面为1大块砖体,8面共有196身。每方雕像居中者为佛,两侧各排列罗汉6~8身不等。其雕造技法细腻,疏密相间,布满壁间。最上沿2层同底部2层一样为素面块石,环形八面。

素面天宫:最下两层是素面块石,每层8块,厚16厘米,宽20厘米。这2层块石构成的空间即天宫,内有一石棺,石棺周围有铜镜6块和散放的钱币19枚。

四层浮雕:在两层素面块石之上为4层浅浮雕块石,每层仍由8块组成,起高20厘米,宽20厘米。造像内容以佛说法为主,佛跏趺坐,禅定印。佛周围为弟子、罗汉,或立或坐,形态各异,另有文殊、普贤两菩萨的出行图,还有佛游历传道图和法身像等。每块造像多为13身,4层八面造像共416身。

整块浮雕:在4层块石浮雕之上为一块中空整体八面体浮雕塔体,高58厘米,径1.3米,佛雕内容有佛说法图。此层面造像数一般为24身不等,八面造像共196身。

③塔檐:第1层塔体之上为八角形整块塔檐,其高20厘米,径146厘米。檐上为每角起竖脊,两脊之间为6条瓦栊。檐下为3层递减仿木檐枋,均在檐角交叉。

④第2层至第13层:塔体均为整块中空的环形八面体,均为素面。塔檐形制亦与第1层塔檐相似,只不过各层的塔体和塔檐向上逐层缩小。13层以上为塔刹,刹高76厘米,亦为砂岩雕凿而成。刹杆顶部为圆尖宝珠顶,刹杆插在五层环状相轮之内。

3 佛造像内容

3.1 天王、力士

塔基为环形八面体,每面浮雕1个天王或力士,自东向西,相间雕饰。主体均浮刻于1个正方形的龛内。

天王站立,头饰发髻,脸部涣漫不清,袒露上身。双肩饰飘带,飘带穿过胳膊交叠于后背,下着长裤,一侧飘动。手势分为两种:一种为双手均叉腰,一种为一手叉腰、一手向上托举。

力士半蹲,头戴护耳帽,脸部亦涣漫不清。身著短窄衣裤,袒胸露脐。手势分为两种:一类为一手上举,一手按膝;一类为两手扶膝盖。

3.2 佛说法图

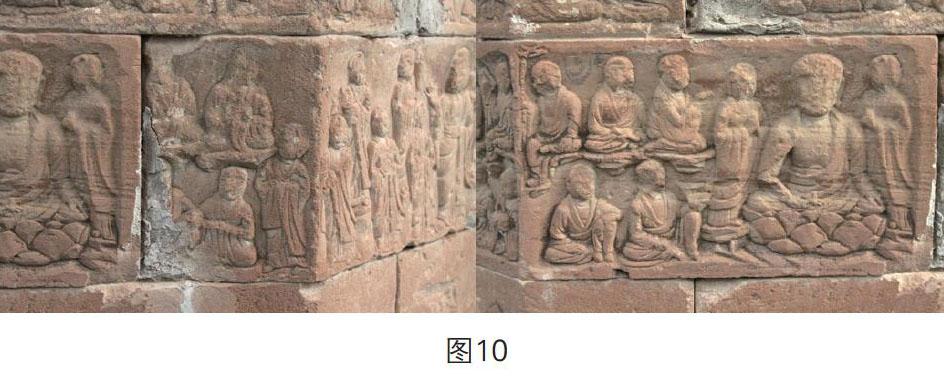

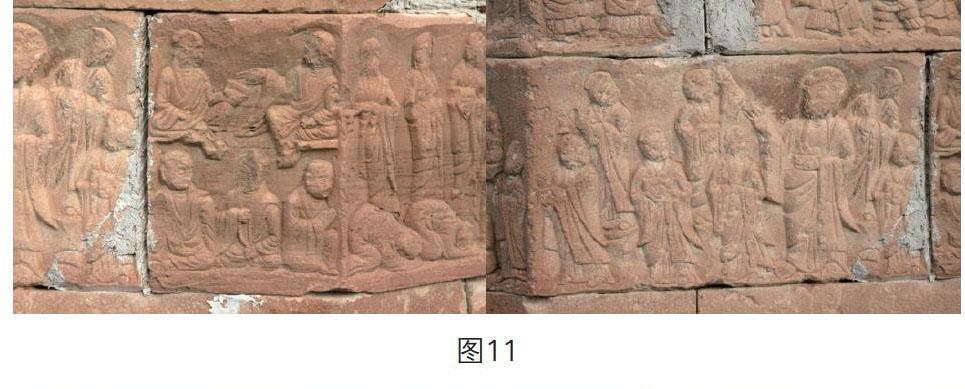

塔第1层自下而上有4层八面浅浮雕,造像内容以佛说法为主,另有文殊、普贤两菩萨出行图。佛说法图均有严格的套路和图像传统:一佛居中,坐在莲花座或方形束腰座上,有10或11弟子对称分上下两层相伴佛左右。在遵循严格的结构同时,人物姿态各异、栩栩如生、形态逼真。

佛坐姿:佛身披袈裟,有的袒露右胸及右膊,佛手印模糊不清,多施无畏印、与愿印、禅定印。佛坐式为跏跌坐或结跏跌坐。有的则双腿自然下垂,双手扶膝,神情亲切。基座或简,或由莲花瓣装饰。

佛左右:以佛为中心,佛身左、右两面或立或坐10多身罗汉,如图9~图16,各个弟子、罗汉均以坐姿为主。图11、图14、图16中,各弟子、罗汉均以站姿为主;图9中罗汉、弟子或坐或立。相较佛的端庄威仪,众弟子就较为自由活泼,各具情态。如图13,画面中心有1佛、2菩萨、2弟子。佛身披通肩衣,禅定印,坐于莲花宝座,身后菩萨和弟子恭立、双手合十,肃穆恭敬。而左上角两僧相背倚靠,一腿屈膝,一腿盘卧。一僧将经绢高举额前,仿若在高声诵读;一僧左手抚额,拿着经绢的右手自然垂于身侧,姿势松弛自然,好似在冥思感悟。画面右上角盘坐的两僧也颇有趣味,一僧侧歪脑,一手握经,一手指天,高谈阔论,旁人静听,思虑赞同。整幅画面动静结合,形象各异,情态传神,体现了较高的艺术技巧。

3.3 菩萨出行

塔南侧雕文殊菩萨出行图和普贤菩萨出行图各1幅。

文殊菩萨出行图(图17):文殊乘雄狮,右臂曲指前方,右手持金刚宝剑,能斩群魔,断一切烦恼。左手持青莲花,花上有《金刚经》卷册,象征所具无上智慧,惜脸部涣漫不清。狮子身配鞍缠、璎络等饰物,昂首挺胸,躯肢刚劲有力,拔步前行。两侧有牵狮奴、力士和突目竖眉力士簇拥。

普贤菩萨出行图(图18):普贤乘象,普贤菩萨代表理德、定德、行德,结跏趺坐于象背宝座,象征愿行的坚持。面目和手中所持之物已残存不清。象低首向前,象牙、眼、鼻刻画细致逼真,四足稳健有力。象额隐见装饰,背部覆鞍帔约有花纹。两人御象,一人立于象背,倾仰牵鞍绳,一人立于象旁挥臂前行。在大象前站有五罗汉击钗、鼓乐,相向或背立徐徐前行。

3.4 整块石体佛说法图

塔由下而上的第5层为八面中空整体浮雕塔体(图19~图22),高58厘米,径1.3米,佛雕内容亦为佛说法图,比1至4层的长方小石块说法图构图更为复杂,手法更为飘逸。每面佛居于高处中心位置,为半跏趺坐或结跏趺坐于高座上,或倚坐,端严无比,八面佛体手势均有所不同,构思巧妙。弟子、菩萨、罗汉位于两侧,体型都小于佛。每面造像数一般为24身,数量略有差异。八面造像约196身,以佛体为中心从两侧分三层或四层延展开来,稍有叠层错落。由塔底观上,内容繁复多样,如台梯层层叠叠而上,衣着飘逸灵动,更衬托佛的庄重威严。

4 艺术特点

4.1 构图

4.1.1 左右对称式构图

在佛国世界里,神有神主,有仆,有尊,有卑。在塔儿湾石造像塔中的石雕佛造像组合中,为了表现这种差别,主要采用突出中心的左右对称式构图。以佛为中心,弟子、罗汉侍列在佛左右。佛高居其中,多为半跏趺坐或结跏趺坐于高座上,端严无比。弟子、菩萨侍立两侧,体型都小于佛,而且多面向佛。正是利用这种构图方式突出佛的尊严,区分了佛国世界里的尊卑贵贱和地位高低。

4.1.2 立体式造像构图

塔由下而上的第5层石雕,场面宏伟,采用了表示时空感的立体式造像构图。佛以立体性雕塑居于最高位、最中,佛左右和下面皆浮雕小于佛的弟子、罗汉。佛面涣漫不清,在背后有彩绘背光,佛的衣袖有的随风飘动(图19),有的静如禅钟(图20),从坐姿就能感受到端庄威仪。菩萨、弟子皆为浅浮雕,立于铲位较深的雕岩之上,刀法顺切,线条铿锵有力,仰望有随风移动之感。弟子有的虔诚拜佛、俯首听法,有的肃静而立、仰首倾听,他们和庄严的佛互益曾辉,产生了动静协调的艺术效果。天上人间浑然一体,组成了一个神圣的“佛国世界”,体现了古代匠师高超的艺术想象力和创造力。

4.2 风格

4.2.1 主体佛程式化

塔儿湾石造像中主体佛的面容大都风化残缺,但在构图、坐姿和衣饰上都体现出佛的端庄威严。如佛说法图中佛居于中央,同两侧的众弟子与罗汉相比,体型较大;坐姿均采用跏趺坐或善跏趺坐;站姿挺拔,一手置于腹部,一手扬起解说,淡定儒雅。相较于两侧罗汉造型,主题佛像艺术风格趋于程式化。

4.2.2 弟子、罗汉自由化

塔儿湾佛塔石造像中的弟子、罗汉造型自由活泼,手法写意,豪放自由,极富生活情趣,通过对比突出了佛的沉静端肃。众弟子、罗汉动态多样,有的安静侧首听法,有的似在深思,有的挠头不解,有的两两相对交谈,甚至在激烈辩论。尽管大部分面容风化不清,但从少数存留可以依稀观察出他们丰富微妙的面部表情。如图23中右下角人物,五官舒展,嘴角上扬,流露参透教义的喜悦。弟子、罗汉造像在遵循佛像仪轨制度的同时,给予人物生动的性格,体现了工匠们非凡的艺术创造才能。

4.3 价值

4.3.1 历史价值

塔儿湾造像塔历经时间洗涤和风沙侵蚀,尽管很多造像面部不清,但依然保留完整的形制、石雕造像、塔内文物,可以看出其重要的研究价值。

第1层塔底部构成的天宫内出土了石函,石函内棺床上卧涅槃佛像。函底部四角雕有4力士,蹲俯状,一手上举,一手扶膝。涅槃佛像双目微闭,佛右手上曲枕于头下,左手自然垂于侧,右腿微曲,左腿伸直,整体形态自然而放松,涅槃却犹如在梦中一般安详。石函四周有铜镜6面,铜钱币19枚,最晚的则是崇宗重宝,因此推断此塔建造时应在北宋末年,即宋徽宗崇宁年间。

北宋末年战乱纷扰,民不聊生,残酷的战争使无望的民众需要得到心灵的慰藉。合水塔儿湾造像佛说法造像所呈现的佛的慈悲悯怀,信徒虔诚礼佛的场面,佛涅槃之后的祥和圆满,都在感召民众皈依,引导他们忍受苦难现实,使他们相信人生能够轮回转生,因而佛教成为民众的唯一精神依托。继宋代之后,金代佛教兴盛。塔儿湾造像塔是庆阳佛教文化发展历史中的一页,见证了庆阳作为戍边之地,战争纷乱、人们苦难挣扎的残酷社会现实。

4.3.2 艺术价值

塔儿湾造像塔石造像图像丰富,多成组出现,雕刻技术纯熟生动,无论是构图还是人物造型,都与庆阳当地华池双塔寺石雕造像极为相似,有着较高的艺术创作水平,对研究陇东宋末金初时期佛教艺术有较高的学术价值。

构图采用多层组合复调叙述的方式,合水塔儿湾造像塔将力士、说法图、菩萨等所有佛造像以多人物组合,均逐次集中于塔第1层;华池双塔寺佛造像说法图、涅槃图、菩萨等造像均以多人物组合的方式在塔第5层中分别予以表現。

塔儿湾造像塔与双塔寺佛造像都具有人物繁多紧密、形态多样的特点。有坐佛、有立佛,坐佛有多种坐姿,立佛组合人物线条统一,有较强的形式感。塔儿湾造像塔中弟子或虔诚跪拜礼佛,或诵经吟读,或扶额沉思;双塔寺中的释迦牟尼涅槃图中的弟子或痛哭流涕,或坐地哀嚎,或捶胸,或掩面。人物造型逼真,情感丰富,合情合理,具有强烈的艺术感染力。

陇东宋金时期佛造像艺术具有较高的艺术成就,然而由于地理位置原因,加之文献资料少,因此该领域的研究并不完整。塔儿湾石造像塔在宋金时期佛教文化交流与艺术传播等方面都产生了重要影响。本文对合水塔儿湾石造像塔内容分类、构图方式、艺术特点进行了较为详细的分析,并通过与华池双塔寺石造像的造型略作比较,发现陇东金初佛造像与宋代晚期佛造像较为相似。塔儿湾造像塔的深入研究对建构陇东地区佛教艺术体系具有重要的学术价值和现实意义。

参考文献

[1]刘凤君.考古学与雕塑艺术史研究[M].济南:山东美术出版社,1991.

[2]张驰.宋崇宁佛教造像浮雕“奏乐图”及其价值[J].陇右文博,2016(3).

[3]李红雄.庆阳历史文化区系定位——子午文化[M]//李红雄.考古记略.庆阳:[出版者不详],2005.

[4]刘治立.秦直道与子午岭地区的佛教遗存[J].敦煌学辑,2003(2).

[5]李红雄.合水塔儿湾石造像塔被炸后抢险落架简报[M]//李红雄.考古记略.庆阳:[出版者不详],2005.