青铜爵柱功用新论

2018-02-17赵冶

赵冶

摘 要:对于青铜爵柱的功用历来众说纷纭、莫衷一是,至今没有定论。文章从商周时期祭祀礼仪中爵的用法反推爵柱等部位的功用,从而有了全新的认知和推想,也为青铜礼器的研究提供了新的探索思路。

关键词:青铜爵;爵柱;苞茅;莤;缩酒

爵是礼器中的酒器,而且是目前所知最早出现的青铜礼器,二里头夏文化遗址中已有发现。其特定的形制为有流,流上有柱,有三足,空腹,腹旁有耳或鋬。从铸造工艺和陪葬数量上看,青铜爵在商周礼器中的地位极其重要,是中国青铜时代礼器组合的核心器。由于其作为礼器在西周中期后趋于消失,遗留后世的说明文字又少,致使后人对其形制与功用一直没有清晰的了解。自汉代起就有学者对此予以考证探讨,至今仍众说纷纭、莫衷一是。

对商周青铜爵的功用,归纳起来有以下几种观点:第一种认为是饮酒器;第二种认为是煮酒器;第三种认为是滤酒器;第四种认为是祭祀专用礼器。

对于青铜爵的形制,争论主要集中在爵柱的功用上。认为爵是饮酒器是自宋代金石学家为其定名以来的传统观点。在此观点下,爵柱的功用主要有以下几种:

①节饮。此说法认为爵口上的两柱使饮者会因顶到眼睛或者面颊而不便把爵腹内之酒喝光,从而起到提示饮者节饮限量的作用。

②挂肉。此说法认为爵柱是用来挂熟肉的,饮者可以一边饮酒一边食用挂在爵柱上的熟肉。

③分须。此说法认为古代成年男子多蓄有长须,而爵上两柱可起到分拦胡须的作用。

认为爵是煮酒器,自然就想到爵柱是用来承托的,用钳子或筷子托住柱帽的底平面,将爵提离火源。

认为爵是滤酒器,则爵柱的功用就是用来挂滤网过滤浊酒的。

还有观点认为爵的器形完全出于图腾崇拜,模仿雀鸟的形态。依据是《说文·鬯部》:“爵,礼器也,象爵之形,中有鬯酒。又,持之也,所以饮器象爵者,取其鸣节节足足也。”古文爵与雀同音通用。

以上诸观点皆存在不尽合理之处,不能令人信服,历来已有许多专家发表文章分析辩驳。近读南开大学李少龙的文章《青铜爵的功用、造型及其与商文化的关系》一文,对历史上曾有过“煮酒”“滤酒”“鬯酒”“饮酒”等多种说法一一论证否定,继而提出新论,即第四种观点:爵乃祭祀礼仪专用器,为“浇酒敬神”之用。文中描述具体操作方法:“……祭后(敬酒后),主祭者右手执爵鋬,将爵中之酒缓缓浇之于祭物(‘包茅等)之上、地上或甲骨之上,以象神饮之。”笔者对于爵为专用祭祀酒器的觀点颇为认同,只是依其所述,或可解释鋬与流是为浇酒便利,但仍不能合理解释爵柱的功用。

笔者总结对爵之形制的困惑概有以下几点:

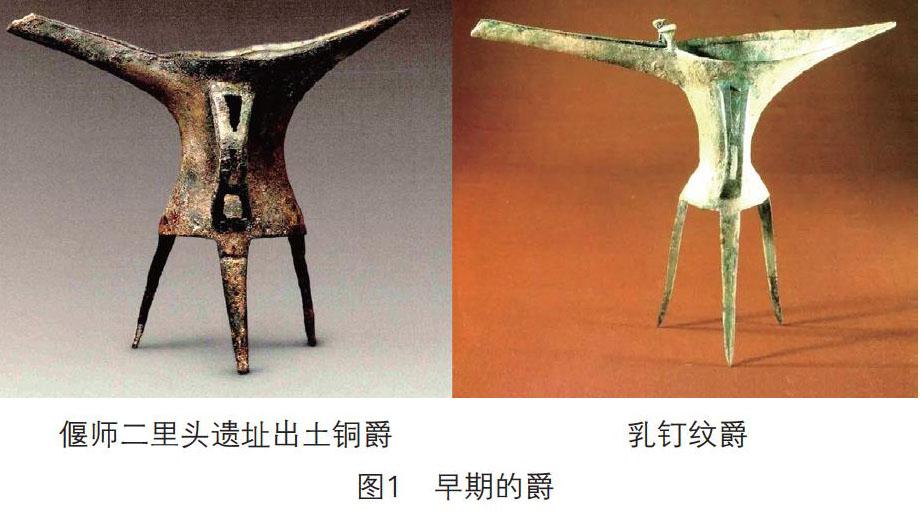

①爵之流为何早期长而后期短?早期狭而长的U形流甚至管状流显然不适合作为饮酒器(图1),那么作为礼器究竟是如何用法?

②爵之鋬存于腹一侧,且与流成直角,又是基于什么而设计?

③爵之柱经历了从无到有、从短到长、从无帽到有帽的过程,柱帽从楔状到钉状、再到菌状、最后是伞状,柱又有单柱与双柱之别(图2),这发展过程是基于什么需要?其作用又是什么?

④烟炱痕。20世纪40年代,容庚先生注意到其所藏“父乙爵”腹下有烟炱痕,疑是煮酒器,然而马承源先生指出“少数爵之杯底确有烟炱痕,但绝大多数是没有烟炱痕迹的”,这又是何道理?

⑤从考古发掘出土情况看,有爵杯内残留香茅草的痕迹,又为何?

这些困惑萦绕笔者脑中多年,百思不得其解,直到不久前,在图书馆翻阅资料无意中读到一篇考古科普文章,文章介绍了青铜爵在祭祀礼仪中具体的用法:天子祭天之时,持爵,将鬯酒①沿苞茅,即束着的香茅,缓缓灌入玉璧②的圆孔之中,代表天上的神享用了美酒。阅罢此文,令笔者茅塞顿开,恍然大悟!笔者按照文章的描述制作了示意图(图3)。

如此看来,爵之立柱的用途就非常明显了:用来悬挂束茅。

在了解祭祀礼仪之后,诸多疑惑即可迎刃而解:

困惑一,早期的爵为何有狭而长的流?料想有爵之初,先人们还未用香茅作为过滤与引导鬯酒的工具,而是直接将爵的流对准玉璧的孔,将鬯酒灌入。而玉璧孔较小,势必要将爵的流做成又细又长的形制才能准确地将鬯酒灌入璧孔。而在使用苞茅之后,导酒入璧的功能由苞茅承担,爵流的长度遂变短变宽,便于鬯酒流畅地倾倒。

困惑二,爵之鋬为何与流成直角?如前文所述,天子右手持爵,左手导引苞茅对准玉璧孔,将鬯酒灌入,那么鋬与流成直角是最适宜的。

困惑三,柱的作用。显然,柱的出现是为使用苞茅之需要。试想一下,当爵随着酒液的流出而不断倾斜时,如何保证苞茅一直不离不弃地守候在流口处承接酒液?唯有将其挂于爵上,使之与爵成为一个整体。早期短而无帽的柱显然是爵柱的雏形,随着时间的推移,柱帽产生了,其形状或如钉,或如菌,或如伞,都不离上尖下平的基本形态,其作用显然是为了防止绳子滑脱,这和我们今天常见的港口岸边用来栓船只、栓锚链的柱帽(图4、图5)的功用是一样的,连形态都没有多大差别。至于后期柱帽的各种形态变化,有的饰以花纹,有的铭刻文字,有的甚至做成鸟形,都不过是出于美观与精致的需要,由简入奢而已,如同原始的栓锚柱不过是一段木桩罢了,而今的栓锚柱有各种材质、颜色和造型。

青铜爵单柱的出现晚于双柱,只存在较短时间就消失了。这现象也容易理解,由于古时青铜器铸造非常繁复,需要使用多块陶范,古代工匠势必希望尽可能减少制作工艺。因为仅从悬挂苞茅这一功能上来说,单柱亦可胜任。但从使用角度来说,其弊端是显而易见的:单柱悬挂不易保持平衡,稍一倾侧,苞茅即会偏离流口,唯有双柱悬挂才可保持稳定。

困惑四,烟炱痕。唯有这一点笔者不能确定,只能提出个人的猜测:倘若于祭坛上举行冬祭大典,爵内倒入鬯酒供于案上,当奏乐祷词完毕,行莤酒礼时,由于天寒,爵内的鬯酒很可能受冻不能顺利流出,这当然是对天、神的不敬,因此有必要予以加热,保证酒成液态灌入苞茅才能成礼。想必这就是为何只有少量的爵底有烟炱痕的原因,其他季节无需加热。

困惑五,出土爵内有香茅残渣。既然香茅与爵是搭配使用的,那么陪葬时,应该也将香茅与爵一起陪葬,在地下漫长的岁月里香茅逐渐腐化,出土时只留少量残渣。

爵柱用来挂束茅这一推论得之于对古时祭祀礼仪过程的思考。

《礼记·郊特牲》:“缩酌用茅、明酌也。”缩酌,也称缩酒,用香茅滤酒作为祭祀礼仪的重要组成,不少文献皆有相关记载。《周礼·天官·甸师》载:“祭祀共萧茅。”《左传·僖公四年》:“尔贡包茅不入,王祭不共,无以缩酒,寡人是徵。”晋王隐《晋书地道记·零陵郡》:“泉陵县有香茅,气甚芬香,言贡之以缩酒也。”北周庾信《周方泽歌》之一:“调歌孙竹,缩酒江茅。”唐代柳宗元《与崔连州论石钟乳书》:“荆之茅,皆可以缩酒。”《金史·礼志》:“亚执爵,三祭酒于茅苴。”

“苞茅缩酒”中的“苞”在古书中通“包”,贾逵的注释是:“包茅,菁茅包匭之也,以供祭祀。”杜预的注释是:“包,裹束也。茅,菁茅也。束矛而灌之以酒为缩酒。”苞茅是产于湖北荆山山麓南漳、保康、谷城一带的一种茅草。用这种茅草过滤酒浆,以祭祀祖先。春秋时期周王室衰落,齐桓公纠合诸侯讨伐楚人,问罪的两条理由之一就是楚人不向周天子贡奉苞茅,周天子“无以缩酒”。“苞茅缩酒”的遗俗至今在湖北南漳犹存。

鲁侯爵是迄今为止发现的唯一带有自名的青铜爵,其铭曰:“鲁侯作爵,用尊莤鬯,临盟。”《说文解字·酉部》莤字:“礼祭,束茅加于祼圭①,而灌鬯酒,是為莤,象神饮之也。”以往书中对此句的解释延用郑玄说,礼祭时将束茅立在祼圭上,而向茅中灌以鬯酒,就像是神饮酒了。然笔者仔细分析,似觉不妥,试想束住的香茅若能独自立住,势必要好大一捆,立在祼圭之上,怕是把整个祼圭都遮住了,显然与祭祀礼仪的庄重性、优雅感和精致感不合。若将“束茅加于祼圭”解释为将一束茅的尾端抵触于祼圭表面上,则合理得多。那么,又该如何保持束茅仅尾端轻触玉器这一状态呢?一直用手持着,酒会沾湿手,显得不够庄重典雅,祭礼过程中主祭者在扶茅对准玉器之后,应以双手持爵灌酒方显对天地神明的尊重。傅晔在《金爵新论》中提到,出土于周原遗址的青铜爵腹部有明显的左手掌指磨痕就很能说明问题。于是,将苞茅挂于爵上则顺理成章了。另外,《说文》中莤酒礼仪中仅提到祼圭,可能表述得并不完整。《周礼·春官·大宗伯》记载:“以玉作六器,以礼天地四方:以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。”想来灌鬯酒于青圭是在礼祭东方之时,而祭天,当用苍璧。

祭祀礼仪中,天子或主祭者持爵,借助束茅灌鬯酒于不同的玉器之上以礼天地四方神明的这一步骤称为莤酒,至于爵中酒如何灌注于束茅,束茅又是如何“加于”玉器之上则未见明确史籍记载,有待进一步探索。从祭祀礼仪中礼器的用法来反推其形制与功用,当是一条新颖的研究思路。希望本文对业界专家学者能有所启迪,触类旁通,不断发掘历史真相。

参考文献

[1]傅晔.金爵新论[J].文博,1992(4).

[2]贾洪波.爵用新考[J].中原文物,1998(3).

[3]杜金鹏.商周铜爵研究[J].考古学报,1994(3).

[4]李少龙.青铜爵的功用、造型及其与商文化的关系[J].南开学报,1999(1).

[5]吴娇.青铜爵为饮酒礼器探析[J].沧桑,2013(4).

[6]徐峰.探索青铜爵的秘密“柱”[J].大众考古,2015(10).