心脏瓣膜病尽量手术修补

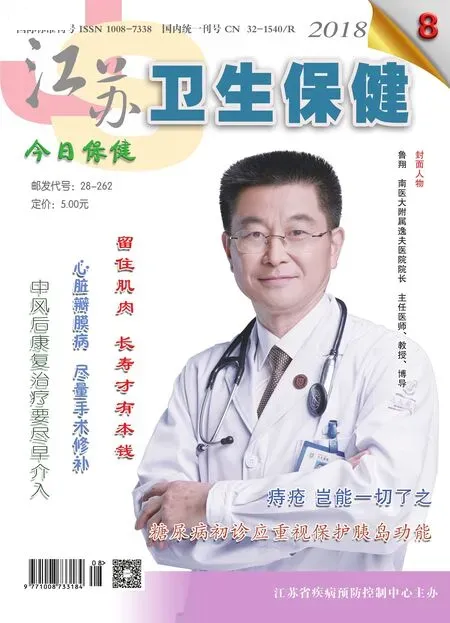

——访江苏省人民医院心脏大血管外科主任医师、教授邵永丰

2018-02-13李靖

李靖

○瓣膜病缘何多数要手术

得了瓣膜病,多数情况医生会建议手术修补或“换瓣”。对此,患者多不理解,为什么一定要手术呢?保守治疗行不行?

对我们询问的这个问题,邵教授介绍说:心脏有四个瓣膜,即主动脉瓣、肺动脉瓣、二尖瓣和三尖瓣,它们像四扇单向活动的阀门。正常情况下,阀门开放时会开的非常通畅,血流会毫无阻碍的通过这些门;关闭时会关的十分严密,不能让血流倒流回去。正是在瓣膜这种严密的作用下,心脏内的血液才能按照一定方向流动,维持人体正常的血液循环。但“门”用的久了,可能会发生病变,即瓣膜病。

瓣膜的病变有两种,一种是狭窄,如二尖瓣狭窄、主动脉瓣狭窄。狭窄时这些“门”开放不能完全打开,血液流过不通畅;另一种表现为关闭不严,会引起血液返流,如二尖瓣关闭不全。不管是狭窄还是关闭不全,瓣膜的这些病变都会逐渐加重,慢慢的导致心肺等全身重要脏器功能进行性损害,严重者可发生顽固性心力衰竭、心源性肝硬化和全身恶病质等。此外,心瓣膜病变严重者还会并发心房纤颤和左心房血栓形成,病人会有发生脑栓塞或其他器官栓塞的危险。

一般来说,轻度的瓣膜病变是不需要手术的,用些药物可以缓解症状,不过吃药并不能阻断病情的发展。现实中,由于心脏瓣膜病早期症状多不明显,患者无法及时察觉,所以一般发现病情时,往往起病已10年以上,此时瓣膜功能受损达一定程度,仅仅靠吃药已黔驴技穷了。因此,发现有心脏瓣膜病,大多数情况下需要手术来修复或更换瓣膜,才能从根本上解决问题。

邵教授接着说:临床常见一些患者对手术有很大的恐惧心理,一直拖着不愿意做。其实,随着医疗技术的发展,心脏瓣膜病手术成功率已经非常高了,手术修补或替换是治疗心脏瓣膜病最成熟和效果最肯定的技术。此外,医保也为进口瓣膜承担了大部分费用,患者的经济压力也越来越小。

可即便如此,国内很多患者就是不敢接受手术,只要还有一口气,不危及生命就不愿意手术。迫不得已手术时,多已发展到心衰甚至心衰后导致其他器官衰竭。这时即使能手术,术后要想再恢复到正常,难度也是很大的。而在国外,患者多会听从医生的建议,在适合的时机接受手术。很多患者是自己开车去医院,术后再开车回家,出院后生活和正常人没区别。

因此,希望症状显著、有手术适应证的患者放下对手术的恐惧心理,尽早行手术治疗,以免增加手术危险、影响手术远期效果。

○瓣膜病,手术能修补尽量修补

邵教授告诉我们:心脏瓣膜病中,最常见的是二尖瓣狭窄、关闭不全,其次是主动脉瓣狭窄、关闭不全,三尖瓣和肺动脉瓣病变相对比较少见。目前,常用方法是进行瓣膜修复成形术或人工瓣膜置换术。

手术修复瓣膜又叫瓣膜成形术,就是把坏的“门”修理一下再用,“门”还是自己的“门”,不用外来瓣膜(机械瓣或生物瓣)替换。应该说,瓣膜修复是最理想的治疗手段。因为保留了自己的瓣膜,尤其是保留了瓣膜的附属结构,对保存心脏功能非常有益。

瓣膜修复最大好处还在于,修复的瓣膜不用终生抗凝,不用定期监测凝血,比起瓣膜替换,有更好的生活质量。因而一般主张对通过成形手术能恢复功能的瓣膜尽可能保留。如对于二尖瓣或三尖瓣发生病变的患者,多数可以通过瓣膜修复术来矫治;此外,缺血性瓣膜病、退行性瓣膜病、不伴严重钙化的风湿性瓣膜病、育龄期妇女及抗凝剂禁忌瓣膜病的患者,也尤其适合进行瓣膜修复手术。有文献报道,与实施人工瓣膜置换术相比,完成二尖瓣修复手术的患者,术后不良事件的发生率大幅下降,且同等条件下患者可以赢得更长的生存期。

不过,从技巧上来讲,瓣膜修复手术相对于置换术而言对医生的要求会高很多,手术比较复杂,个体化要求高,部分病人手术后(10~15年左右)可能症状再次出现,需要二次手术。

瓣膜替换术,是指切除患者原有的病变瓣膜,用人工生物瓣或机械瓣替换病变瓣膜。这两种人工瓣膜各有优缺点:生物瓣替换术后不需要长期服用华法林抗凝治疗,故而不需要定期监测凝血时间,抗凝并发症少,生活质量高。但其耐久性不如人工机械瓣。机械瓣的优点是具有良好的耐久性,一般可终生使用。但需要长期服用华法林抗凝治疗并需要定期监测凝血时间,包括出血及血栓在内的抗凝并发症发生率较高,10年发生率约24%,而20年的发生率高达60%以上。人工瓣膜经过几代的改进,在临床有效性、安全性方面具有相关循证医学证据,但所有的人工瓣膜对于患者来说都属于异物范畴。因此,国际指南在推荐实施人工瓣膜置换术前均会提醒:“人工瓣膜置换后将使患者由原来的瓣膜性疾病转为人工瓣膜置换性疾病”。

总之,人工瓣膜虽然可以解决由于瓣膜病变带来的心脏血流动力学的异常,但从人工机械瓣和人工生物瓣的特有缺点来看,瓣膜置换术后患者远期生存率及生活质量均低于瓣膜修复手术后的患者。

目前,我国由于心脏瓣膜置换手术的适应证门槛相对较低,适应患者群广泛,采用换瓣来治疗心脏瓣膜病的患者占大多数,这是亟待改变的现状。当然,两种方法各有利弊,无论是修复瓣膜,还是更换瓣膜,都必须在手术前经过严格的检查。选择修补还是置换,主要取决于患者瓣膜损坏的具体情况。对那些自身瓣膜结构受损不严重的患者,若条件许可,修补是第一选择。

○人工瓣膜OR生物瓣膜

虽然瓣膜修复比瓣膜替换好得多,但总有一些瓣膜不适合修复。那这些不适合修复的瓣膜,最终需要替换,替换的瓣膜主要有两种,机械瓣和生物瓣。

机械瓣:寿命长但易出现血栓。最大的优点是耐久性好。单纯从实验数据上看,理论使用寿命均在50年以上,因此可以满足所有年龄段的患者。最大的不足是需要终生抗凝治疗,需要每天服用一定剂量的华法林。抗凝药用少了不管用,用得多了就会造成出血,因此就要根据抗凝检查结果(INR)调整药物剂量。目前我国病人的依从性较差,病人吃药不规律且不能按时做检查,所以手术后患者的生活质量乃至生存期都可能受到一定影响。

生物瓣:不需终生抗凝但寿命有限。生物瓣从结构上看类似人类自身的主动脉瓣和肺动脉瓣结构,植入人体后血流动力学与人体瓣膜也十分近似。生物瓣植入人体后3~6个月左右,瓣叶表面会被沉积的纤维蛋白和血管内皮组织覆盖,瓣叶材料不再与患者的血液接触,避免了激活血液的凝血反应。因此,3~6个月后也就不再需要抗凝治疗了,这是生物瓣最大的优点。不过,生物材料都有自身使用寿命,用10~15年就要坏了,需要再次手术,这是生物瓣最大的不足。当然,随着技术的进步,生物瓣膜的使用年限也在提高,但其耐受性仍比不过机械瓣膜。

邵教授告诉我们:在国外,80%的换瓣患者选择生物瓣,主要是考虑生活质量较高,术后并发症相对较少,再次手术经济也能负担。在国内正好相反,80%的患者选择机械瓣,主要原因是经济问题,另外是害怕二次手术。一般而言,老年病人(60岁以上)和欲生育的女性可优先考虑选择生物瓣;有出血性疾病及其他原因不能接受长期抗凝治疗的患者,或在偏远农村地区,患者经济条件和当地医疗条件不允许,无法进行抗凝治疗的患者宜选用生物瓣。