资质过剩与组织公民行为的关系研究

——基于角色效能感的中介效应

2018-02-13陈洪安黄一帆臧文佩

陈洪安, 黄一帆, 臧文佩

(华东理工大学 商学院,上海市 200237)

引 言

伴随中国社会经济的不断发展,国民消费水平的不断提高,大众对自身提升所做出的投入也越来越大。但另一方面,就业机会的减少导致越来越多的就业者面临资质过剩的现状,“学历高消费”成为了普遍现象。

从资质过剩的现有理论研究来看,无论是国内还是国外,对于资质过剩的负面理解远远多于正面理解。现有学者多从相对剥夺理论、个体-环境匹配、组织公平理论的角度出发强调资质过剩为员工心理层面、员工行为层面、员工绩效层面带来的负面影响。但这些研究遗漏了一个问题,即资质过剩的员工具有比工作所要求的更高的认知能力,技能和知识,因此有可能在完成其组织划分任务的基础之上完成超出正式工作要求的角色外行为,譬如组织公民行为。因此本文从社会交换理论的视角出发,主要检验感到资质过剩的员工是否,何时以及什么条件下实现其存在的积极潜力,从而为国内企业如何管理员工提供新的视角和思路。

1 文献综述与假设提出

1.1 资质过剩与组织公民行为

资质过剩是员工具备超出他/她实际工作要求的教育、经验、知识、技能、能力(KSA)及其他资质的程度(Maynard,2009;Erdogan,2011)[1,2]。组织公民行为即没有被组织内正常的报酬体系明确规定的员工的自觉的个体行为(Organ,1988)[3]。Williams和Anderson(1991)将组织公民行为分为两类:一类是指向个体的组织公民行为(OCB-I),另一类是指向组织的组织公民行为(OCB-O)[4]。

当从社会交换理论的视角出发看待二者的关系可以发现,在互惠规范的范围内,为了换取允许他们进行工作重塑和职业晋升的机会,资质过剩的人会觉得有义务回馈组织(Cropanzano和Mitchell,2005)[5]。

在允许成为非正式领导角色的情况下,资质过剩的人利用其独特的能力和经验来鼓励同事行动(Hill,2004)[6],并且能够通过指导和非正式领导来意识到利用他们额外技能和经验的机会,从而在某些角色外的行为中取得成功(Wihler等,2017)[7]。除此之外,那些感到资质过剩的人可能会成为他人的导师,可能在维护良好同事关系方面,做出积极贡献(Erdogan等,2011)[2]。

综上所述,本文提出如下假设:

假设H1:资质过剩对组织公民行为具有显著的正向影响

假设H1a:资质过剩对指向组织的组织公民行为具有显著的正向影响

假设H1b:资质过剩对指向个体的组织公民行为具有显著的正向影响

1.2 资质过剩与角色效能感

关于自我效能的经典理论表明,它的形成涉及三种类型的评估(Gist和Mitchell,1992)[8],第一个是对任务要求的分析,例如,其复杂性和可控性。第二个是评估资源的可用性和执行任务的约束性。第三是个人对特定绩效水平发生的归因。这三种类型的评估都与在认为自己资质过剩的员工中形成更高角色效能感有关。首先,在分析任务要求时,认为自己在工作中资质过剩的员工可能会发现他们的任务相当简单,而且工作规定的要求也很容易实现。然而,个人倾向于在工作中实现自己并发挥自己的才能和潜力,因此,资质过剩的员工可能会寻找更广泛的工作任务,并根据盈余的KSA评估这些任务的可行性,从而对角色效能感产生了更高评价。其次,那些认为自己资质过剩的人可能会觉得他们有更多的资源(例如技能水平和工作控制)而不是约束(例如,工作要求和工作超负荷分散),以便在评估他们的个人资源和执行工作的约束时执行更广泛的角色任务。最后,那些认为自己资质过剩的员工可能会更好地、超出工作要求或责任地执行任务,因此可能会得到其他人更多的认可和鼓励(Maltarich等,2011)[9]。那些认为自己资质过剩的人更有可能将这种积极的表现与反馈归功于他们的能力,而不是其他内部因素。这些与自身相关的信息暗示被整合以产生更高水平的角色效能感(Bandura,1982)[10]。

综上所述,本文提出如下假设:

假设H2:资质过剩对角色效能感具有显著的正向影响

1.3 角色效能感与组织公民行为

根据期望理论,如果个人认为他们会成功并且预期的后果会满足他们的期望,他们将决定表现出某种行为。具有较高角色广度自我效能感的员工更能确信能够成功地履行广泛的角色,因此实际发挥广泛作用和积极主动的工作行为的可能性应该更高(Parker等,2006)[11]。他们相信自己有能力处理复杂的人际关系,解决企业长期的问题,缓解冲突,设计改进组织程序。他们自信能与人更好地沟通,不会因为提出反对意见而招致别人误解;同时,他们相信自己有能力处理好复杂的组织问题、提出有用的见解。综上所述,本文提出如下假设:

假设H3:角色效能感对组织公民行为具有显著正向影响

假设H3a:角色效能感对指向组织的组织公民行为具有显著正向影响

假设H3b:角色效能感对指向个体的组织公民行为具有显著正向影响

1.4 角色效能感的中介作用

相较于自我效能感下的其他维度,角色效能感比其他维度更广泛,通常与特定任务或活动有关。具有角色效能感的人专注于一系列积极主动、角色外的行为,这比较符合认为自己资质过剩人的主观感知,因为资质过剩的员工与那些在相同工作中完全适配的人来讲拥有更多的知识、经验、技能与教育,并且有指导他人或成为非正式领导的意愿,进而参与到组织公民行为中。虽然组织公民行为的某些维度(特别是尽职尽责主动性,Coleman和Borman,2000)[12]与角色效能感关注的角色有一些共同点,但组织公民行为是关于执行中的实际行为,而角色效能感关注的是一个人对能够执行这些任务和行为能力的主观感知与自信心水平[13],应当是产生组织公民行为的首要因素。

基于上述分析,本文提出如下假设:

假设H4:角色效能感在资质过剩和组织公民行为之间起到中介作用

假设H4a:角色效能感在资质过剩和指向组织的组织公民行为之间起到中介作用

假设H4b:角色效能感在资质过剩和指向个体的组织公民行为之间起到中介作用

1.5 主管支持感的调节作用

在国内的现有企业中,主管与公司内部下属的关系性质与质量往往是员工提高效能感知的基础。高质量的主管下属关系有助于公司内部的下属获取更多的工作资源。同时,主管往往会对那些与自己保持高质量关系的下属给予更高水平的鼓励与认可,并对这些员工拥有更高水平的信心和期待。因此,主管所提供的这种情感支持也能够进一步加强员工对自身综合价值的正确判断,进而影响了下属的自我效能感(Mitchel,1992)[8]。因此,从资质过剩员工的角度来讲,在较高的主管支持水平下,一方面,员工受到主管情感上的支持容易因为良好的关系质量产生较强的互惠心理,增强其对组织整体、对组织内其他成员采取主动行为必要性的主观感知;另一方面,主管的信任增强了他们能够将自己的能力运用到更广泛角色任务中的信心。

基于上述分析,本文做出如下假设:

假设H5:主管支持在资质过剩与角色效能感中起到显著调节作用。高主管支持水平会强化资质过剩与角色效能感的正向关系。

2 研究设计

考虑到研究主题、研究背景所适用的研究方法,以及方法的可行性和数据的可得性,本文选择使用问卷调查法。在对资质过剩进行衡量时,本文采用了Maynard(2006)[14]的研究结果,即通过对现有资质过剩相关文献的定性研究,总结出22条目的题项,利用主成分因子分析筛选出9个题项,并形成三个主因子:教育、经验与KSAs;在组织公民行为方面,本文借鉴Schuh(2016)[15]等人的量表设计;角色效能感采用Parker(1998)[16]开发的7条目量表进行测量;主管支持感采用Rhoades等人(2001)[17]开发的4题项量表进行测量;此外本文还加入了5个控制变量:性别、年龄、学历、工作年限、职位级别。

3 实证结果分析

3.1 问卷回收结果与样本描述

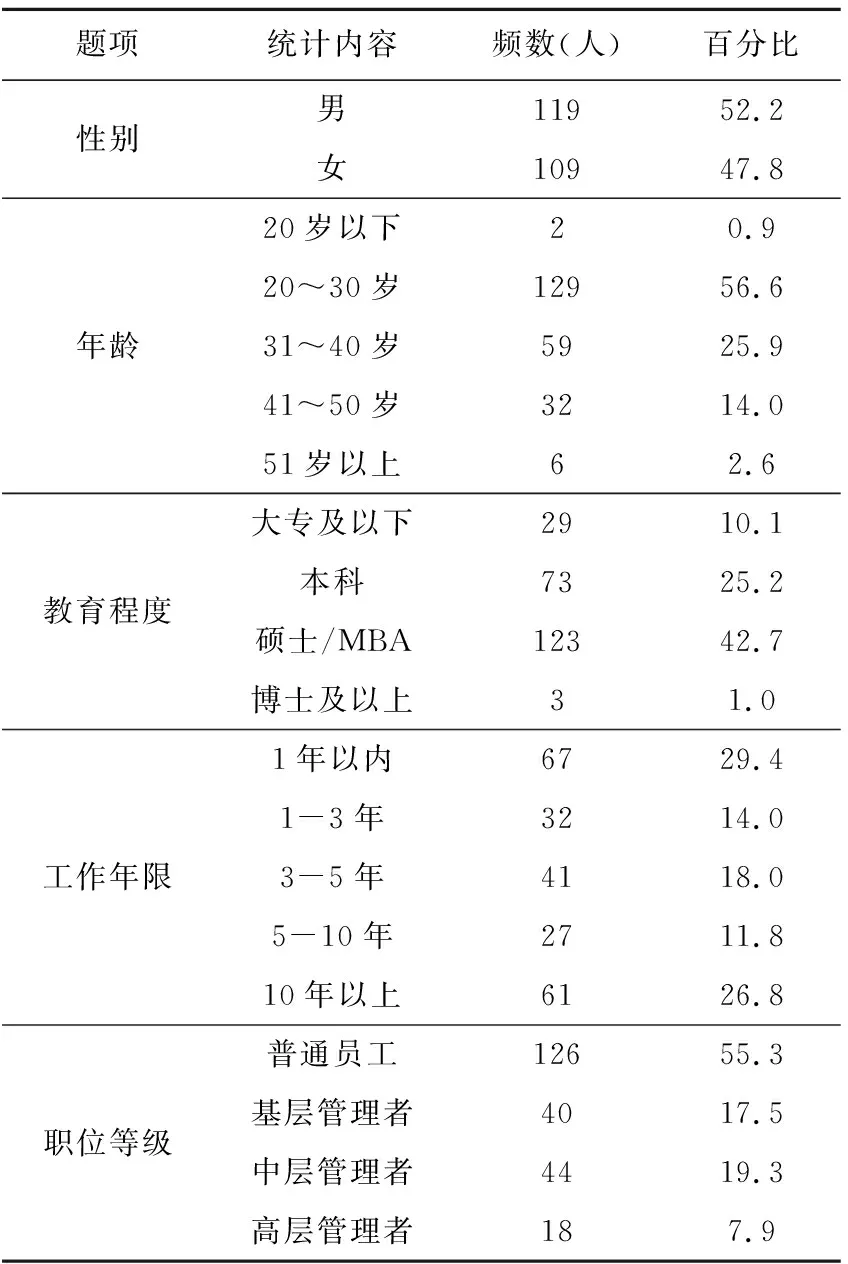

本研究发放问卷270份,删除无效问卷42份,最终得到有效问卷228份。有效问卷回收率84%。样本的描述性统计结果如表1所示。

从性别上的分布来看,男参与者的比例达到52.2%,女参与者的比例达到47.8%,参与调查的男性比女性多,但比例相差不大。从年龄上的分布来看,所选样本的年龄主要集中在20到30岁和31到40岁两个区间,这其实也与实际工作中的主要两个年龄群体相关;从所接受的学历水平角度出发,读到硕士/MBA学历水平的人所占的年龄份额最大,达到42.7%,其次,拥有本科学历水平的研究对象占25.2%,仅有大专学历甚至更低水平学历的样本所占比重最小。而从员工从业的时间长短出发,工作一年以内、工作三到五年与工作十年以上的被调查者所占比重较高,可见本文选取的样本具有较为丰富的工作经验。转到员工从事的具体行业来看,58.3%的被调查对象是普通员工,为样本中比重最高的;基层管理者第二多,比重达到24.8%;相反地,参与此次调研的高层管理者最少,仅占7.9%,也比较符合社会企业不同层级的职位分布。

3.2 信度分析

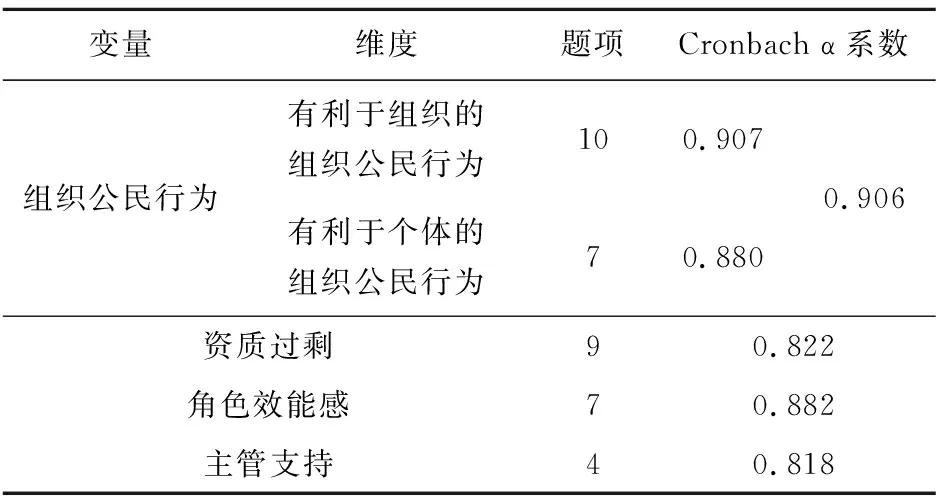

本研究在经预调研收集信息修改之后,数据收集阶段始终采用完全相同的问卷。本研究使用最新版的Stata14对问卷各个变量涉及的不同量表进行信度与效度检验。表2为本研究各个量表信度统计。

表1 样本描述性统计

表2数据显示:组织公民行为、资质过剩、角色效能感、主管支持感的Cronbach α值分别为0.906,0.822,0.882,0.818皆符合高质量问卷信度标准。更进一步地,组织公民行为变量下两个维度的Cronbach α

值分别为0.907,0.880,有利于个体的组织公民行为与有利于组织的组织公民行为两个维度的Cronbach α值均高于0.8的信度水平,甚至大于0.9的信度水平,说明本文采用的量表信度优异。同时,检验结果也为这些量表均为成熟量表提供了实证支持。

3.3 效度分析

首先,本文使用Stata14对组织公民行为、资质过剩、角色效能感、主管支持感四个变量进行KMO值和Bartlett球体检验,以判断变量是否满足做因子分析的条件。倘若可以做因子分析,则进一步采用主成份因子分析方法提取其中的公因子,再用Stata14进行因子旋转,并保留因子载荷大于0.500的选项。

根据表3数据的显示,组织公民行为的两个维度、资质过剩、角色效能感、主管支持感的KMO值分别为0.897、0.856、0.864、0.874和0.827,都超过了0.8的优秀水平。Bartlett球形度在99%的置信区间上显著性水平达到0.000,从而证实了所有的量表均可运用在接下来的因子分析当中。

表2 信度检验

表3 KMO和Bartlett球形检验

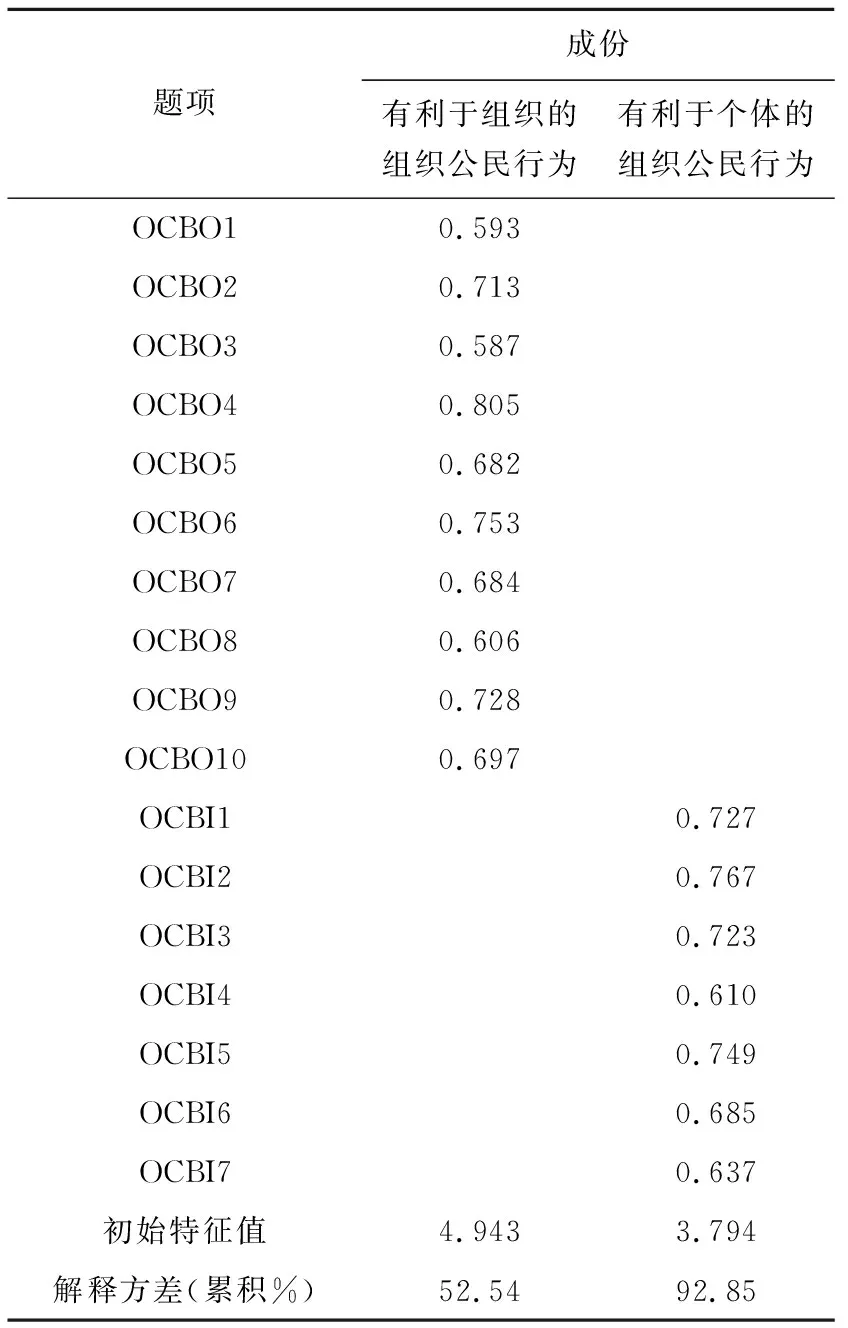

4.3.1组织公民行为效度分析 表4,在对组织公民行为OCB采取主成分因子分析法之后,在特征值大于1的提取标准上,共可以提取两个公因子。提取出的两个公因子累积方差解释量高达92.85%,远远超出50%的基本要求。在进入因子载荷旋转之后,不难发现,所有涉及到的题项因子载荷系数都大于0.5,证明我们

选取的量表所涵盖的条目皆可以很好地检验我们所要测量的组织公民行为。因此,组织公民行为的测量效果极佳。

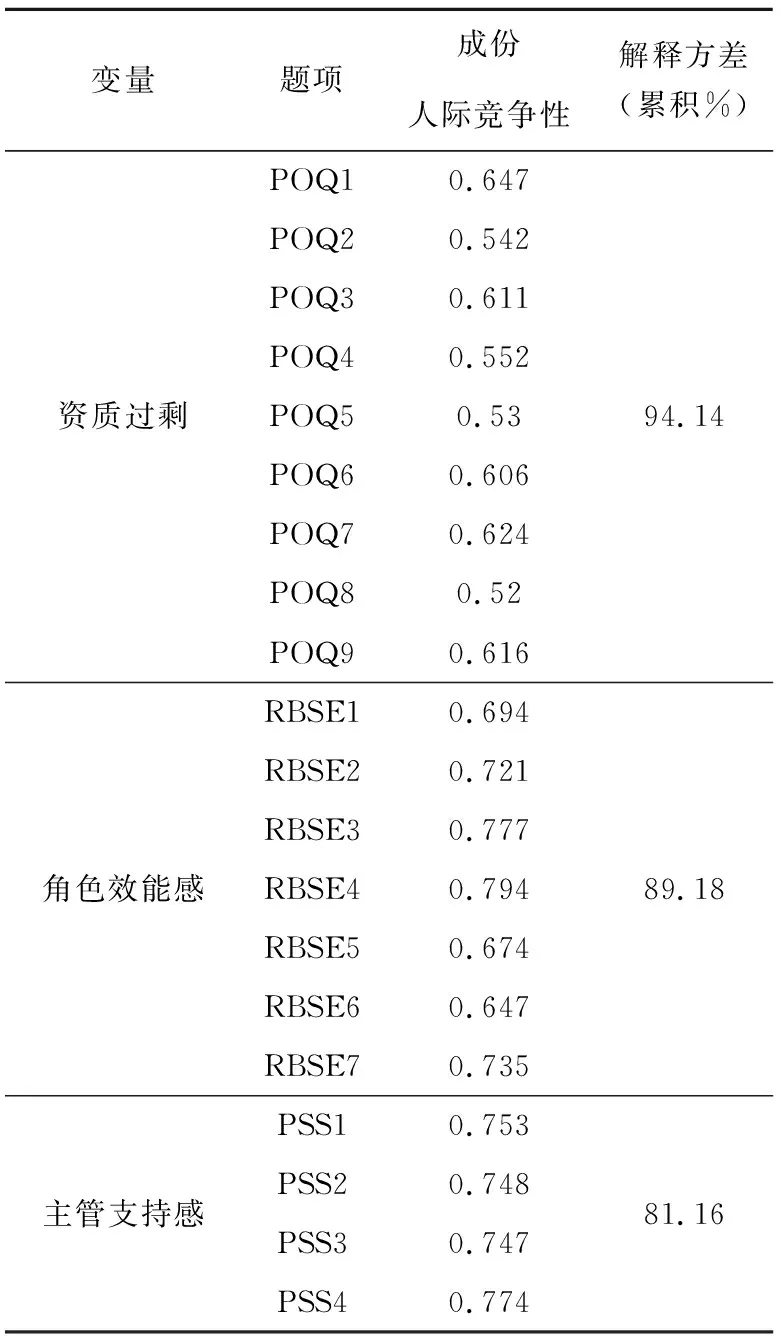

4.3.2 资质过剩、角色效能感和主观支持效度分析 依据表5数据显示,在对自变量资质过剩采取主成分因子分析法之后,在特征值大于1的提取标准上,共可以提取一个公因子。提取出的唯一的公因子累积方差解释量高达94.14%,远远超出50%的基本要求。在进入因子载荷旋转之后,不难发现,所有的题项输出的因子载荷系数都大于0.5,证明我们选取的量表所涵盖的条目皆可以很好地检验我们所要测量的资质过剩。因此,资质过剩的测量效果极佳。在中介变量角色效能感采取主成分因子分析法之后,在特征值大于1的提取标准上,共可以提取一个公因子。提取出的唯一的公因子累积方差解释量高达89.18%,远远超出50%的基本要求。在进入因子载荷旋转之后,所有的题项输出的因子载荷系数都大于0.5,证明我们选取的量表所涵盖的条目皆可以很好地检验我们所要测量的角色效能感。因此,RBSE角色效能感的测量效果非常好。在对调节变量主管支持感采取主成分因子分析法之后,在特征值大于1的提取标准上,共可以提取一个公因子。提取出的唯一的公因子累积方差解释量高达81.16%,远远超出50%的基本要求。在进入因子载荷旋转之后,所有的题项输出的因子载荷系数都大于0.5,证明我们选取的量表所涵盖的条目皆可以很好地检验我们所要测量的主管支持。因此,主管支持的测量效果也很好。

表4 组织公民行为探索性因子分析

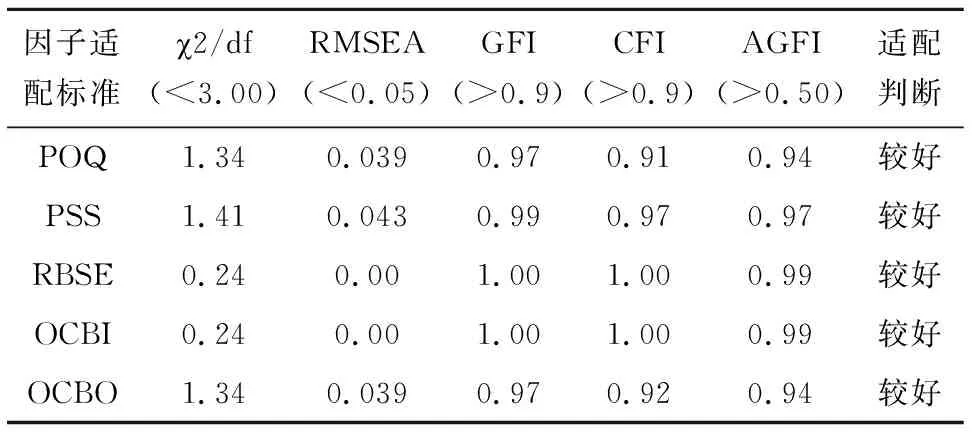

4.3.3 验证性因子分析结果 由表6可见,组织公民行为的两个维度、资质过剩、角色效能感、主管支持感四个变量的总体拟合指标2/df均符合小于3的标准,总体拟合指标RMSEA也符合小于0.05的标准;相对拟合指标GFI均达到0.9的拟合水平、CFI也均达到0.9的拟合水平;模型简洁指标AGIF均达到大于0.9的理想水平,模型较为简洁。以上指标充分表明组织公民行为(包括有利于个体的组织公民行为与有利于组织的组织公民行为)、资质过剩、角色效能感、主管支持四个变量模型测量的各指标拟合度较高,适配情形较好,通过验证性因子分析。

3.4 相关分析

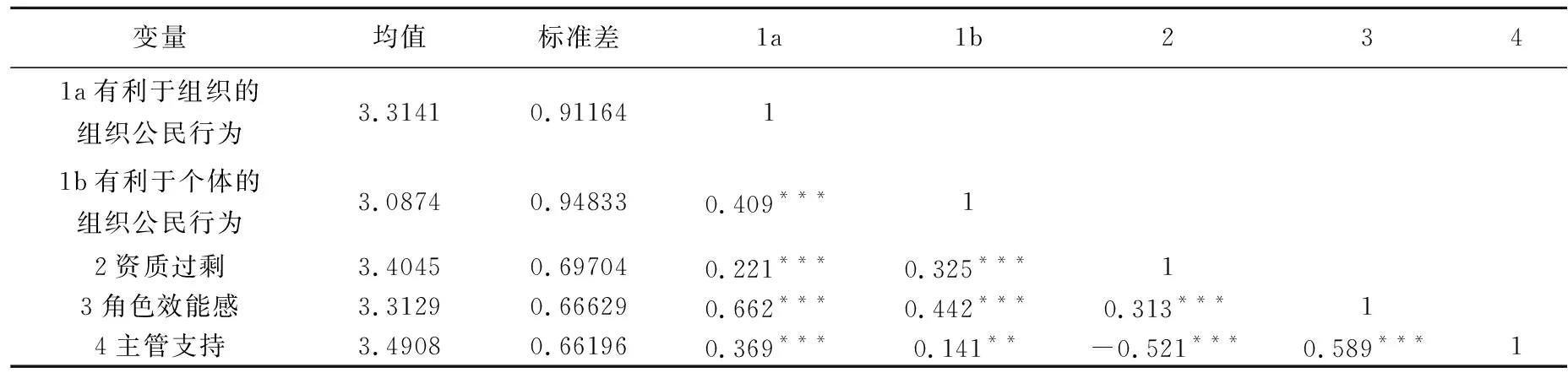

在进行回归分析之前,本文先使用Stata14对组织公民行为各维度(指向组织的组织公民行为、指向个体的组织公民行为)、资质过剩及各维度、角色效能感以及主管支持进行二元相关性分析。统计结果如表7所示。

从标准差来看,各个变量的标准差值保持在0.6以上,说明问卷的整体质量较为稳定。从均值来看,主管支持以及资质过剩均值较高,说明样本整体感受到上级的关心比较多,结合样本工作年限可以发现工作时间很短或很长都能够获得主管的支持。指向组织的组织公民行为比指向个体的组织公民行为均值高。本文认为,这跟中国的文化注重集体主义有关,员工更加关心所处的集体。

从相关性来看,因变量的两个维度(有利于组织的组织公民行为与有利于个体的组织公民行为)同自变量(资质过剩)相关性系数分别为0.221***和0.325***(P<0.01),表明了变量间存在显著的正相关关系,为本文的假设H1提供了初步证据。自变量(资质过剩)与中介变量(角色效能感)的相关性系数为0.313***(P<0.01),表明变量间的正相关性,为本文的假设H2提供了初步证据。因变量的两个维度与中介变量(角色效能感)的相关性系数分别为0.662***和0.442***(P<0.01),表明变量间的正相关性,为本文的假设H3提供了初步证据。

表5 探索性因子分析结果

表6 各量表验证性因子分析的拟合指标

表7 变量相关系数表

注:**代表P<0.01,*代表P<0.05

3.5 回归分析

相关分析只是初步判断变量之间关系的密切程度,但是确定系数是在拟合回归方程以后计算的。本文使用Stata14对变量进行回归分析,验证本文的研究假设。

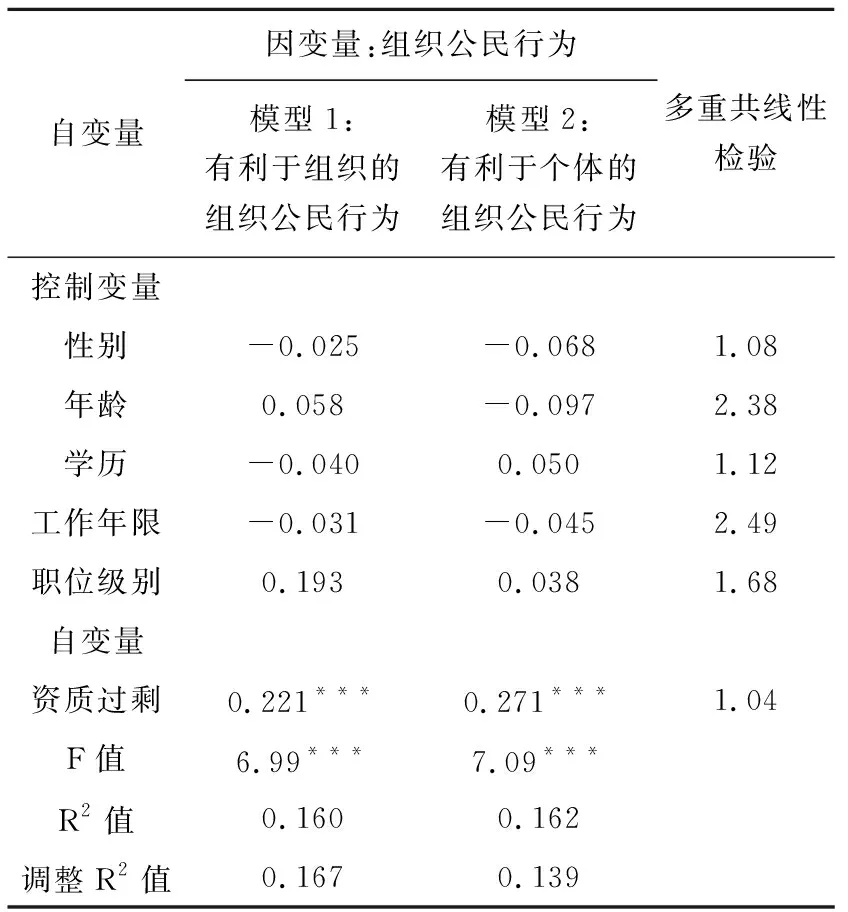

3.5.1 资质过剩与组织公民行为的回归分析 相关分析只是初步判断变量之间关系的密切程度,但是确定相关系数是在拟合回归方程以后进行计算的。本文使用Stata14对变量进行回归分析,详细地验证本文的研究假设。模型1中,以有利于组织的组织公民行为作为因变量,加入性别、年龄、学历、工作年限、职位级别5个控制变量进行回归分析。模型2中,以有利于个体的组织公民行为作为因变量,同样加入5个控制变量进行回归分析,回归结果见表8。

表8最后一列报告了模型中各变量的方差膨胀指数VIF值,从表中显示数据可看出各变量VIF值均小于2.5(VIF值应当小于3),说明不存在严重的多重共线性问题。

在模型1和模型2中,所有控制变量与两个维度的组织公民行为的回归系数均不显著(P>0.1)。说明在统计学意义上,本研究所涉及的控制变量对两个维度的组织公民行为均不具备解释力。

在模型1和模型2中,资质过剩的回归系数分别为0.221***与0.271***(P<0.01),说明其对组织公民行为有显著的正向影响,即资质过剩越高,员工有利于个体的组织公民行为与有利于组织的组织公民行为倾向也就越高,假设H1、H1a、H1b均得到验证。

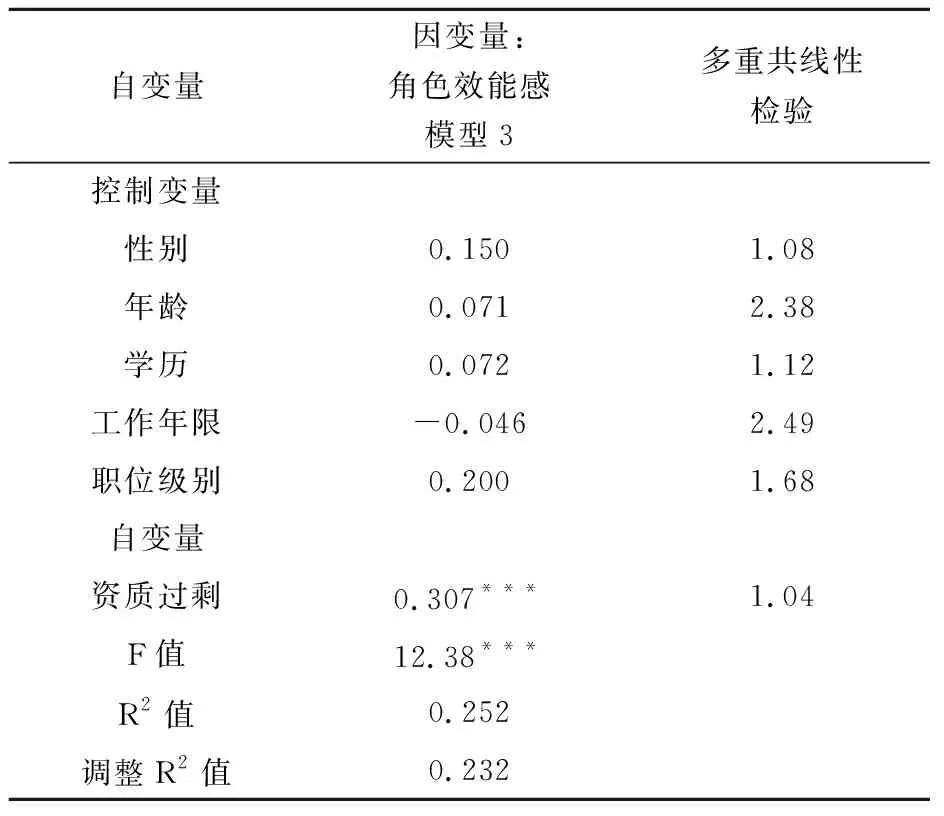

3.5.2 资质过剩与角色效能感的回归分析 为进一步揭示资质过剩对组织公民行为两个维度的作用机制,本文首先将资质过剩与角色效能感进行回归分析,结果如表9所示。资质过剩与角色效能感在P<0.001的显著性水平上得到的相关性系数为0.307,且VIF值为1.04,远小于3,不存在严重的多重共线性。由此可见,资质过剩对员工产生角色效能感具有显著的正向作用。

表8 资质过剩与组织公民行为的回归分析

注:***代表P<0.001,**代表P<0.01,*代表P<0.05

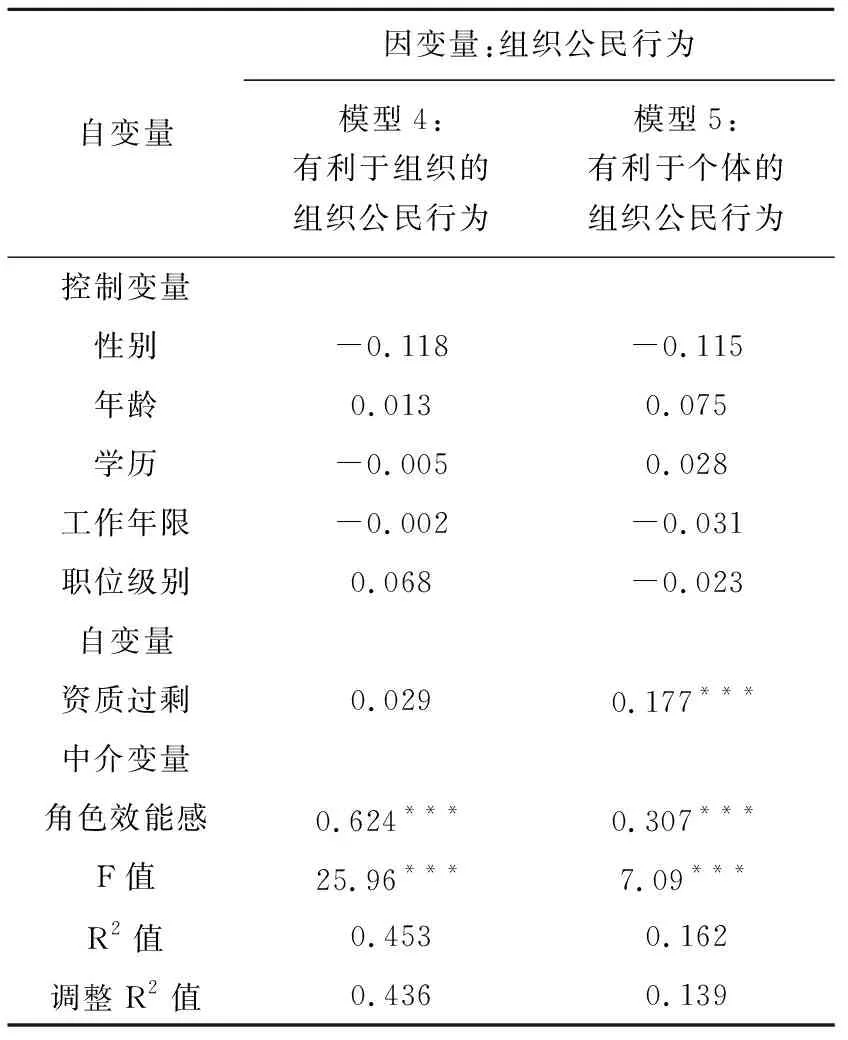

3.5.3 角色效能感的中介效应检验 如表10所示,揭露了资质过剩通过角色效能感的中介作用对两个维度的组织公民行为产生作用的回归分析结果。模型4中,资质过剩对有利于组织的组织公民行为的正相关关系不再显著,角色效能感对有利于组织的组织公民行为在P<0.001的显著性水平上回归系数为0.624***,说明角色效能感在资质过剩与指向组织的组织公民行为中起到完全中介的作用。因此,假设H4a得到验证。

而在模型5中,资质过剩对有利于个体的组织公民行为在P<0.001的显著性水平上依然保持显著,正相关系数达到0.177***;与此同时,角色效能感对有利于个体的组织公民行为在P<0.001的显著性水平上正相关系数为0.307***。由此可见,角色效能感在资质过剩与有利于个体的组织公民行为之间存在部分中介的作用,假设H4b得到部分验证。

综上所述,资质过剩对两个维度的组织公民行为皆通过角色效能感的中介作用带来正向作用,假设H4得到验证。

表9 资质过剩与角色效能感的回归分析

注:***代表P<0.001,**代表P<0.01,*代表P<0.05

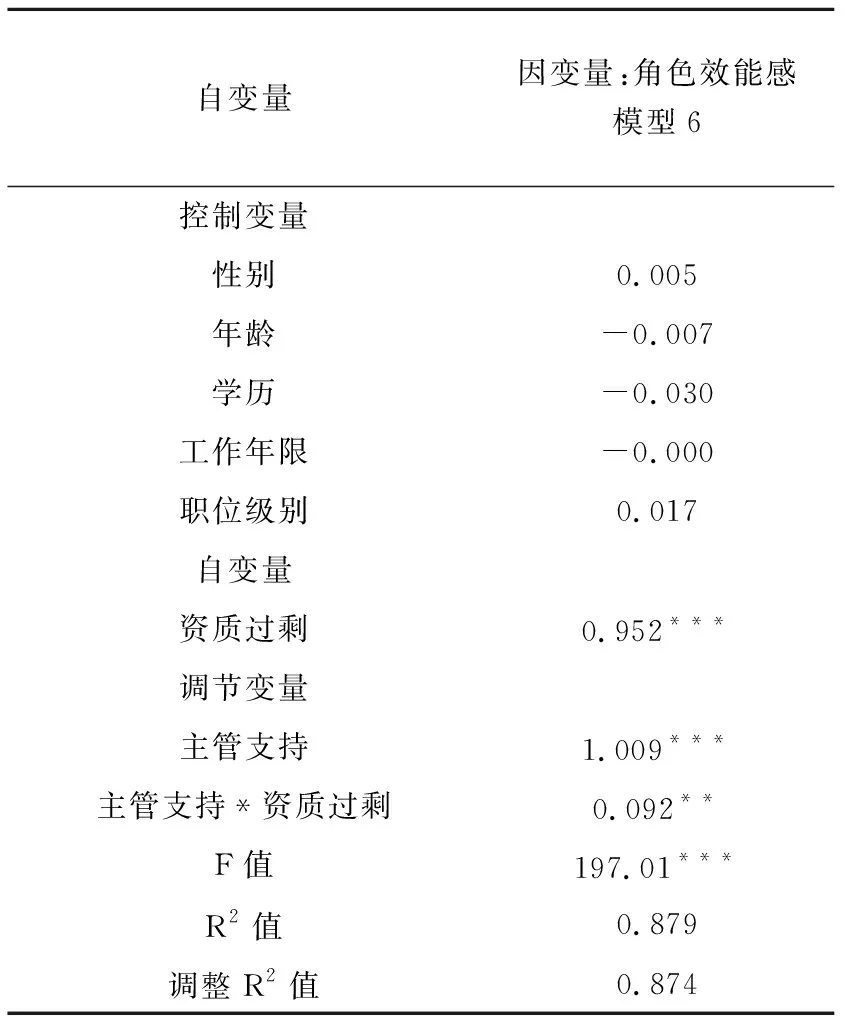

3.5.4 主管支持感的调节效应回归分析 本研究的调节效应检验过程如下:

(1)在模型3中以角色效能感作为因变量,引入自变量资质过剩、控制变量作为解释变量到回归方程;

(2)模型6在模型3的基础上,引入调节变量主管支持感作为解释变量到回归方程中;

(3)模型7在模型6的基础上,引入资质过剩与主管支持感的交互项到回归方程中。检验结果模型6中,在将资质过剩与主管支持感的交互项引入回归分析时,资质过剩、主管支持感以及资质过剩与主管支持感的交互项都在P<0.001的显著性水平上对角色效能感呈现正向的相关性,相关系数分别为0.952***、1.009***和0.092***。因此,主管支持感在资质过剩与角色效能感的正向作用中起到调节作用,且在员工具有较高的主管支持感水平上,资质过剩对角色效能感的正向作用会更强,假设5得到验证。

表10 资质过剩与组织公民行为的回归分析

注:***代表P<0.001,**代表P<0.01,*代表P<0.05

表11 主管支持感调节效应的回归分析

注:***代表P<0.001,**代表P<0.01,*代表P<0.05

图1 资质过剩与角色效能感:主管支持的调节作用Fig.1 Perceived Overqualification and Role Breadth Self-efficacy: Perceived Supervisor Support as a Moderator Variable

为了更加清晰地反映主管支持感的调节方向,本研究绘制了不同程度的角色效能感在资质过剩员工中的角色效能感差异,如图1所示:高低主管支持感的两条直线斜率明显不同。具体而言,在员工具有同等水平的资质过剩感知影响之下,主管支持感较高的个体比主管支持感较低的个体感知到更强的角色效能。换言之,当员工在组织中的主管支持感变高时,资质过剩对角色效能感的正向作用会变强。

4 研究结论与启示

为探究资质过剩对组织公民行为的作用机制,本文引入角色效能感作为中介变量,主管支持感作为调节变量,经过文献分析,理论推导,研究设计与实证分析,得到如下研究结论:(1)资质过剩对组织公民行为具有显著正向影响,并且资质过剩对组织公民行为的两个维度——有利于组织的组织公民行为与有利于个体的组织公民行为都具有显著的正向影响。(2)资质过剩对促进组织内员工的角色效能感具有显著的正向作用。(3)角色效能感对组织公民行为具有显著的正向作用,并且对组织公民行为所包含的两个维度——有利于组织的组织公民行为与有利于个体的组织公民行为均具有显著正向影响。(4)角色效能感在资质过剩与组织公民行为中起中介作用。其中,角色效能感在资质过剩与有利于个体的组织公民行为之间起到部分中介的作用,在资质过剩与有利于组织的组织公民行为之间起到完全中介的作用。(5)资质过剩与角色效能感的正向关系会受到主管支持感的正向调节。高主管支持感会强化资质过剩对角色效能感的促进作用。

因而面对全球范围内的“资质过剩”现象,无论是研究者还是管理者在尽可能缩小其负面影响的同时也应当扩大其带来的积极作用,因而文本也为企业管理提出具有实践性的建议:

(1)企业应当为新时代员工提供发挥自我价值的平台,通过多种方式激发这类员工积极的认知和行为,让他们积极地认识到自己在工作中具备指导他人或成为非正式领导的盈余能力,并提高自信心水平,从而实现超出实际工作要求地帮助同事、促进整个组织良性发展的积极表现。

(2)领导应在促进资质过剩员工产生积极态度和行为中发挥至关重要的作用。主管可以通过关注个人目标与价值观、个人身心健康、倾听员工意见与想法等方式让资质过剩员工感受到被主管支持,增强员工与管理层、与整个组织的良性社会交换关系,提高自身在企业中的满意度与组织承诺水平,进而投入到更高水平的主动行为与组织公民行为中去,为组织形成长远的竞争优势提供长期保障。